观·读 | 荷马史诗中的错误和道德过失

编 者 按

本文原载《经典与解释(第33辑):荷马笔下的伦理》(刘小枫、陈少明主编,北京:华夏出版社,2010年4月),阿德金斯(A. W. H. Adkins)撰,章辉、黄薇薇译。为方便阅读,本次推送删去全部注释,有兴趣的读者可查阅原书。

一、 导论

名词aretē[德性,美德,英勇],及形容词agathos[勇敢的,高贵的,好的],同义词esthlos[勇敢的]和chrēstos[勇敢的],比较级ameinōn[更好的,更勇敢的]和beltīōn[更好的],最高级aristos[最好的,最勇敢的]和belistos[最好的],这些词在荷马及之后的希腊都是最能称赞一个人的词,下文将对此做出论证。名词kakotēs[邪恶,怯懦,卑鄙],形容词kakos[坏的,怯懦的,卑鄙的],同义词deilos[胆怯的]和ponēros[胆怯的],比较级kakīōn[更胆小的]最高级kakistos[最胆小的],则是与之对应,最能批判一个人的词。中性形容词aischron[丑的,羞耻的,可耻的](aischīon[更可耻的],aischiston[最可耻的])和它的名词aischos[耻辱,羞辱,无耻行径]一起,都是最能批判一个人行为的词;而kalon[美的,好的,优秀的](kallīon[更美好的],kalliston[最美好的])虽然在形式上与aischron[丑的,羞耻的,可耻的]相反,但稍后我们将看到,它在荷马诗中并不是指这个意思。在荷马诗中,名词elencheiē[羞辱]和与之类似的词,它们的情感力度与aischron[丑的,羞耻的,可耻的]一样,也是用来批判行为的词。

在详细讨论这些词语之前,我们可以先对它们稍作评论,它们和整体作用息息相关。Agathos,kakos的阳性和阴性形式,以及它们的同义词都和这个讨论有关,既然它们能评价人类的卓越品质(excellence),也就能称为道德术语。其中性形式agathon和kakon就不能说是道德术语:说一种行为“做某事是agathon(kakon)”,只是说做某事有益(有害),而并不对做某事的是与非做任何道德评价。另一方面,像刚才所说,aischron和kalon只有用作中性形式,才多少和评价人的行为有关,在某种意义上说,就是道德评价。Agathos和kakos修饰人时,通常用来评价身体的美和丑:这个意思也常在中性形式中体现。当然,所有词性的用法都相互关联;agathos因为“有益的”特征而受到称赞,就像做了agathon[有益的]事一样;而aischron[可耻的]行为则因为总体上不得体而受到批判,就像看起来aischros[丑陋的]人一样。当然,有益的行为和丑陋的人显然和当前的问题没有直接关系;尽管agathon[有益的]或kakon[有害的]行为一会儿会变得非常重要。

此外,我们在这儿只考虑独立使用这些词的情况。比如,agathos philos的意思是“好朋友”,但并不表示agathos本身可以称赞“合作方面的卓越品质”(co-operative excellence),尽管这两个词放到一起确实含有这个意思。朋友,从本质上是指在和他人的关系中展示出这种卓越品质的人;称他为agathos,只表示他是他那个阶层的好典范。Philos并不是希腊语中最有力的赞誉之词之一,那么,这个短语中就肯定是philos而非agathos决定了整个词组的情感力量。因此,只有agathos本身可以称赞“合作方面的卓越品质”时,这两个词才多少可以对当前的问题产生影响。

二、 最重要的品质

(1)高贵者及其德性

我们可以首先考察agathos、arete及与之相关的词。作为称赞一个人的最有力的词,它们暗指某人具有在希腊社会任何时期都受到高度重视的一切品质(quality)。就这些术语的用法而言,我们可以在《伊利亚特》和《奥德赛》中看到,同一个社会在战争与和平时期的使用有何不同,并因此可以评价这些术语在这两个时期的不同用法。

这些术语首先称赞的是军事才能,以及在战争中促使胜利的技巧,我们将看到,荷马诗中的胜利和为胜利做出贡献的技巧别无二异。所以,涅斯托尔(Nestor)告诉阿伽门农(Agamemnon,《伊利亚特》卷二行365,《奥德赛》卷八行512),如果他把松散聚结的部队重新整编为单个战团,他就可以发现首领和士兵中谁kakos[胆怯的],谁esthlos[勇敢的],因为每个人对战争的贡献都将一目了然。再如,迈锡尼的佩里斐特斯(Periphetes)有着“各种各样的aretai[德性,arete的复数],捷足而善战”;而在埋伏中“人的arete[德性]才体现得最清楚”(《伊利亚特》卷十五行642,卷十三行277):这个观点解释了为什么要挑选aristoi[最勇敢的人]去伏击特勒马科斯。

不仅如此。奥德修斯装扮成乞丐(《奥德赛》卷十五行324,《伊利亚特》卷一行80),声称没有人能在仆人的工作上与他匹敌,比如在低等人、cherēes[下贱者]为agathoi[高贵者]干的活方面,这候,这些词语才显示出更多内涵。显然,agathoi和cherees分别代表社会地位的高低。这种用法并非与前一种完全不同,而是构成了世界观的一部分。Agathos称赞最令人钦佩的那种人;即那种在战争中具有勇士首领的技术和品质,在和平时又具有这种首领所拥有的社会优势的人。要成为agathos,就必须在战争与和平中都英勇无惧、技艺娴熟、功成名就;并且必须拥有财富和(和平中的)闲暇,它们既是发展这些技艺的必要条件,也是对他们成功事业的自然奖赏。

现在我们可以考虑aischron及与之相关的elencheie,它们都是最能批判行为的词。Elencheie 是一种精神状态,或者是与他的同辈面对面的状况,即英雄意识到已经做了aischron[可耻的]事,或者意识到他的同辈们认为他已经做了此类性质的事:也就是agathos[高贵者]意识到自己做了kakos[卑鄙者]做的那种事。这些术语修饰的范围很有趣。在《伊利亚特》第二卷中,奥德修斯对阿伽门农说(《伊利亚特》卷二行284以下,行119以下):

现在希腊人想让你成为所有有死者眼中最卑鄙、最可耻的(elenchistos)人;他们不想实现从希腊出发到这里来的途中所做出的承诺,即他们要在毁灭特洛伊之后才返回家乡。

他承认长期作战的艰难,所以希腊人想回家也情由可原;但他仍然认为“逗留了一大段时间却空手而归是可耻的(aischron)”。

Elenchistos和aischron在这里都批判战争中的失败:这是对待失败的常规方式。同样的标准也适用于和平时期。牧猪人欧迈奥斯(Eumaeus)说(《奥德赛》卷十四,行37以下),要是“乞讨者”奥德修斯误入他的农庄而被他的看门狗咬伤,那他将遭受elencheie[羞辱];佩涅洛佩也谴责特勒马科斯说(《奥德赛》卷十八行223以下),要是奥德修斯在他们的屋檐下受到求婚者的任何伤害,那特勒马科斯也将遭受aischos[耻辱],在其他人面前丢脸。

Johann Heinrich Wilhelm Tischbein 绘, 1802年

这就是aischron和elencheie修饰的范围。正如有人猜想,aischron的使用情况应该和agathos一样,因为价值观稳定的时候,agathos就是指没有做aischra[丑事,aischron的宾格]的人,不管这个词在不同的时期会有怎样的内涵。失败就是aischron[可耻的],无论是在战争还是和平中,它涉及到elencheie[羞辱],在荷马的社会中,一个人要是失败了,不管是在战争还是和平中,都将遭受同辈给他的羞辱,elencheie就是这些羞辱的语言和行为所带来一种羞耻感。

(2)德性标准的理由

如果我们研究这些价值术语揭示出的文化内涵,那么,我们就会发现,在这个社会里,受到最高赞誉的人必须成功地展现战士的品质,必须拥有财富和社会地位;还必须在战争与和平时都表现出英勇神武,以此保护他们的依附者:他们必须成功地履行这一职责,谁要是失败了,人们就会用语言中最有力的词批判他。这是一种贵族阶层的价值观,但既然连唯一有发言权的“普通人”,特尔希特斯(Thersites)也认为这种价值观合乎礼仪,那么,我们就可以得出合理的结论说,这是一种被普遍接受的价值观,尤其是荷马诗中所描写的社会状况,它们为此提供了良好的理由。

下面引自《伊利亚特》的段落解释了这个观点(《伊利亚特》卷十二行310以下):萨尔佩冬(Sarpedon)为了鼓动格劳科斯(Glaucus)在战争中勇往直前,挑衅地问他:

格劳科斯,为什么吕底亚人用荣誉的席位、精选的肉肴,满斟的美酒来给予我们最高的荣誉?

他显然在暗示,他们享此殊荣并不是因为目前按兵不动;他们只有英勇杀敌、毫不畏惧,吕底亚人才会说:

虽然我们的首领享用肥腴的羊肉,咂饮上乘甜酒,但他们不无荣耀地统治着吕底亚国家:他们作战勇敢,战斗时冲杀在吕底亚人的最前列。

这里的国王萨尔佩冬和格劳科斯都是aristoi[最勇敢的人]:门客们之所以这样称赞他们,是因为他们觉得,两人在战争与和平时期都会表现出杰出的勇气,并获得卓越的胜利。荷马的国王并不是靠力气和作战能力来获得地位。他属于王室,继承了先辈们因受到优待而获得的财产,这为他提供了充足的盔甲、战车和闲暇。有了这样的装备,他和同辈中有类似资助的agathoi[高贵者们],就组成了荷马社会中最有效的进攻和防御力量。如果他们成功,他们的门客就完全有理由把他们赞为agathoi,把他们的生活方式赞为arete;如果他们失败,他们的门客不管自愿与否,都完全有理由把这个失败视为aischron[耻辱]。

即使在和平时期,这样的价值观也至关重要。在一个小而缺乏安全的国家,战争始终是人民的心头之患;如果国家是保护生命和财产的总体机构,那么,从这个意义上讲,荷马的社会中就没有国家。必须由首领们来保护自己的家庭和门客,保护他们的oikos[家产](《奥德修斯的世界》,页63以下,页116以下);如果他们因为特洛伊战争或其它原因离开,就没有能力保护,那其他人就会趁虚而入,像求婚者那样。特勒马科斯确实希望引诱dēmos[平民]对求婚者做点什么,因为奥德修斯作为伊萨卡岛(Ithaca)的最高首领,一直是他们的好国王(《奥德修斯的世界》,页100以下),但平民们什么也没做,而且,我们也没有在两部史诗中听到任何关于平民的事,无论是唾弃他们的首领还是为其欢呼,或者是被某位正在从事“aristeia[英勇事迹]”的英雄一刈刈砍倒,以显示这位英雄有多么能耐(《奥德修斯的世界》,页102以下)。或许,他们可以召开一次家庭会议,决定他们之间的正义,即dikē的问题;但是从奥德修斯离开,到特勒马科斯在《奥德赛》第二卷召开会议的二十年里,没有召开过一次家庭会议:显然,个别的家庭首领大都涉及处理自己的家庭和门客的事务,他们要足够强大,以保护自己的客人和财产。

因此,荷马的价值观并非突如其来的结果。在战争中,一个人的失败很可能会导致朋友的失败:在荷马的世界中,失败必定会导致受奴役或灭门。成功如此迫切,以至于只有结果才有价值:意愿无关紧要。同理,在和平时期,如果主人不能保护自己的家庭和客人,无论他有怎样的意愿,这种行为都是aischron[可耻的]。如果家庭首领不能保护他们,就没有人可以保护他们了。在奥德修斯的宫殿里,这个责任就落到特勒马科斯一人身上;正是出于这个理由,他想成功推卸责任的要求就绝不可能实现,没有人会接受他的任何借口。主人为了不受elencheie[羞辱],也必须保护客人,使他们免受不可预见之事的伤害,就像欧迈奥斯那样:在这种情况下,无论是托词不可抗拒之力(force majeure)还是承认错误,都不会被任何人接受。因此,对荷马的一家之主(对欧迈奥斯也是,在他和“乞丐”的关系就是这种情况)的要求就要比对其依附者的要求更为严格:因为后者可以成功地托词不可抗拒之力(《奥德修斯的世界》,页10[这里不再赘述])。他的行为必须由结果来判断;因为结果决定了家庭是继续存在还是灭亡:只有家庭或某种更大的共同体存在,才能实行更平静的美德(virtue)。

Thomas Degeorge 绘,1812年

因此,荷马的社会确实最看重它最需要的那类人:装备精良、身强力壮、捷足善战、善于出谋划策。自然,它也最看重这类人的品质,这些品质被视为社会安全的本质。与这些竞争方面的卓越品质(competitive excellence)相比,更平静的合作方面的卓越品质必定要退居其后,因为在那个时候,群体的安全对后者([译注]即合作方面的卓越品质)的依赖程度并不明显。这就是这些价值观存在的理由,但不能过分地强调这种理由。Agathos和arete也意味着一种社会等级,在使用它们时存在着一种必然趋势,即只涉及社会地位,而不考虑其它品质。所以求婚者普遍都是agathoi,即使在军事才能上不如奥德修斯;但是当奥德修斯装扮成一个乞丐时,即使他在拉弓比赛中胜出,也没有机会迎娶佩涅洛佩(《奥德赛》卷二十一行314以下),虽然他显示出他具有这些品质,但社会地位不符。不管怎样,荷马的社会确实看重它最需要的这种人和这些品质。

这个说法和后面的用法也有关系;适合一个社会的价值观,在一个社会到另一个社会之间往往保持不变,或者变化不大。稍后要研究什么是错误,就有必要先列出原来的价值观。

妇女的arete不同于男人,这不奇怪。妇女需要的品质是美貌、纺织技术和持家之道、贞节及忠诚:当阿伽门农说佩涅洛佩在反对克吕泰墨涅斯特拉(Clytemnestra)时拥有更伟大的arete,这是在赞扬佩涅洛佩没有嫁给任何一个求婚者,也没有谋杀奥德修斯(《奥德赛》第二十四卷,193)。因此,对妇女而言,arete就是赞美平静的美德;而kakos[邪恶]自然就是用来贬誉缺乏这种品性的妇女(《奥德赛》卷十一卷行384):在涉及男人的arete时,就不可能采用这个用法。这有两方面的原因。首先,是由男人来决定arete的性质,既包括男人的arete,也包括女人的arete;显然,和佩涅洛佩一起生活,要比和其它女人一起生活更容易证明荷马英雄的aretai。其次,荷马的家庭妇女并不需要参与防卫,也就不需要像男人那样具有竞争方面的卓越品质;因此,妇女的arete可以用来赞美合作的美德。那么,如果荷马的妇女做了荷马的英雄迫切要做的事,那么,她事实上可能会因此而受到责难。

Pierre-Narcisse Guérin 绘,1817年

我们已经讲过,为了成为agathos,男人不必拥有任何平静的美德:有了agathos,就不需要pinutos[正派的]、pepnūmenos[智慧的]、saophron[明智的]或者dikaios[正义的]了。因此,agathos很早就被认为是希腊语中最有力的价值术语。这个看法很容易得到证明。agathos的最高代表阿伽门农作为希腊联军的最高统帅,想要抢走阿喀琉斯(Achilles)的战利品女奴布里塞伊斯(Briseis),这时,涅斯托尔恳请道(《伊利亚特》卷一行275以下):“你虽然高贵(agathos),也不要去夺取他的少妇”([译注]引自《荷马史诗·伊利亚特》,前揭,页12)。这就是说,这么做,一个agathos仍不失为agathos,他是agathos的事实确实让他有理由这样做;但在这种情况下,涅斯托尔请求阿伽门农不要这么做。我们可以比较涅斯托尔稍后对阿喀琉斯的请求:

阿喀琉斯,你也别想同国王争斗;因为还没有哪一位由宙斯赐予光荣的掌握权杖的国王能享受如此荣尊。

刚好相反:尽管阿伽门农是agathos,也要让他克制;既然阿伽门农是拥有权杖的国王,就不要让阿喀琉斯反对他的欲望。又如,在《伊利亚特》第一卷里,阿伽门农(《伊利亚特》卷一行131以下)抱怨阿喀琉斯声称为(qua)勇士,并因此而成为agathos。但他也只能抱怨而已:他没有更高的标准可以求助。

Gavin Hamilton 绘,约1723-1798年

神明也赞同这种价值规则,这样说并不奇怪。当阿喀琉斯拖着赫克托尔(Hector)的尸体绕着特洛伊的城墙转时,阿波罗(Apollo)说阿喀琉斯不应该这样做(《伊利亚特》卷二十四行53)“尽管他是个高贵者(agathos),可不要惹我们生气([译注]同上,页554)”。神明不赞成阿喀琉斯的行为:但他是agathos,这一事实显然给了他强烈的理由反对神明,做其他人不能做的事。再如,在《奥德赛》中(卷三行375以下),当涅斯托尔意识到陪伴特勒马科斯上法庭的陌生人就是女神雅典娜(Athena)时,他并不期望特勒马科斯证明自己是kakos[丑恶]还是analkis[怯弱],因为虽然他还是个年轻人,却已经有了神明的陪伴。众神也认可了这位agathos,这个既不analkis[怯弱],也不英勇的人的理由。这个理由不只是一个阶级对另一个阶级的反对。说一个人是agathos,就不只是把他称为首领,还要把最有力的价值术语用在他身上,正如我们所见,这个术语带有多种涵义和暗示。这几段话表明,不管是pinutos[正派的]也好,还是其它任何“平静的”术语,都不能成功地反对agathos。涅斯托尔想抑制阿伽门农的行为;阿波罗和其它神祗想有效地谴责阿喀琉斯。如果有任何谴责的词,其语气强烈得足以胜过agathos随心所欲的理由,那么,他们肯定会采用这样的词。但没有这类词,社会对agathos的需要太强烈了。

迄今为止,我们所谈到的荷马的价值观总体上都是正确的。不过,荷马的诗歌涵盖了各种各样的素材,刻画了形形色色的人物,他们所处情形多样。如果这些人物在任何时候都不敢尝试“说服人的定义”,不想为了自己的利益而改变荷马价值术语的常规用法,那将会非常奇怪。

有三段话值得考虑。在《奥德赛》卷二十一中,当欧律马科斯(Eurymachus)说,所有的求婚者都因为不能拉开奥德修斯的弓而感到羞愧,这时,佩涅洛佩立即答道(《奥德赛》卷二十一行331以下):

欧律马科斯,对于败坏一个首领的家庭并吞噬人家财产的人来说,无所谓好名声(eukleēs),你们又何必把这个失败视为羞愧(elenchea)?

John William Waterhouse 绘,1912年

显然,佩涅洛佩希望通过暗示说明求婚者们背弃了平静的美德,elenchos[羞愧],这确实比拉不开弓更令人感到elenchos:我说过,这种使用词的方法不可行。事实上,euklees和elenchos并没有在荷马诗中其它地方出现过;这里解释了它们的用法。佩涅洛佩已经无能为力;在这种情况下,她(或者说是诗人)试图采用一种新的语言,一种“说服人的定义”,如果被接受,就会有效地抑制求婚者。但这种定义不能成功。从“日常的用语”和荷马时代的生活实情来看,欧律马科斯可以这样回答:“当然,如果我们公平竞争并获得成功,那我们就可能享有公正的名声;我们把失败叫做elenchea,因为它们就是elenchea。”从更平静的美德来看,不管其性格如何,任何一个荷马英雄都会以这些术语回答。因此,这种说服人的定义肯定行不通,就像这里一样,它不能影响一个agathos的行为:因为如果他在行动中仍然是个agathos,就不能招致elencheie[羞辱]。

早些时候,佩涅洛佩还试过另一种方法(《奥德赛》卷十六行418以下),她对主要的求婚者之一安提诺奥斯(Antinous)说,尽管他在商议会(counsel)中被誉为aristos[最勇敢者],其实名不副实。这里的情况更复杂。佩涅洛佩的指责只针对安提诺奥斯一人,因为他的家族对奥德修斯家族负有世代的义务;任何一个时代都会同意一个人应该回报他所受的恩惠(参Finley,《奥德修斯的世界》页68以下,119以下)。这样的责难并没有在指责其他求婚者时出现,这说明他们的情况不同于此,不可能这样责备他们。即使在这里,佩涅洛佩也只能把对这个义务的忽视称为“不敬”(οὐδ’ ὁσιη):她不能说他aischron[可耻],这个词太过了。这是众神用来惩罚不敬者的词:但由上文可见,即使是众神,也可能会因为agathos有随心所欲的理由而感到为难。然而,佩涅洛佩声称安提诺奥斯没能证明自己是aristos:不是简单的aristos,而是商议会中的aristos。这显然也是一个说服人的定义:是商议会中的aristos,那么在通常情况下,即在战争与和平时期都是最有能力为自己和朋友的成功出谋划策的人。然而,这个说服人的定义比前一个更有希望:我们将在后面的章节证明,与平静的美德一致的行为,是真正聪明人的标志,这是融入到传统arete的最好方法。很不幸,这样的证明超出了荷马社会的能力;除非安提诺奥斯明显失败,否则他不会认为自己缺乏才智。在这样的情况下,这个说服人的定义也必定不能成功。

Giovanni Battista Tiepolo 绘, 1757年

三、其它的价值术语

也不愿看到可耻的(aeikea)行为,外邦来客被虐待,男人可耻地(aeikeliōs)拖着女仆穿过厅堂。

再如,在《奥德赛》卷一里(行228以下),乔装的雅典娜抱怨求婚者的行为,说任何谨慎的、pinutos[正派的]男人看到许多aischea[恶行]都会生气。

这里,我们可以设想,aeikea、aeikeliōs以及aischea的例子都明显与最有力的价值体系相关(从它们和aischron及与之类似的词的亲缘关系来看),却被用在“平静”的语境中。然而,需要进一步分析这些词的用法;因为似乎可以用“错误的”(wrongful)、“错误地”(wrongfully)、“错事”(wrongs)来一一代替它们,但这并不能证明什么。只有全面考虑这些词的使用范围,才能指出它们的确切涵义。

Aeikeliōs 显然不同于“错误地”:也就是说,这个词既然是用来羞辱人的,那在这里就不是指求婚者遭到了羞辱。Aeikelios 和aeikeliōs在任何情况下都不用来谴责对合作美德的背弃。奥德修斯说,他担心费埃克斯的(Phaeacian)年轻人会在赛跑方面胜过他(《奥德赛》卷八行231),因为海上的艰辛已使他软弱无力,让他感到aeikelios[可耻],这时,他是在使用这个词的普通用法。发现自己处于可以描述为aeikelia[可耻的,aeikelios的宾格]的境地,或者正在体验aeikelia的经历,就是要让一个agathos处于他不可能遇到的境地还要保持完全的agathos。也即是说,要让一个人在军事或社会方面的成就,让他为此而获得的名声,或者让他身体方面的才能受到一定程度的损害;我们可以从arete的讨论中清楚地看到,在荷马的社会里,处于aeikelia的境地就是对他本人的谴责,除非他依附于其他人。这样一来,那家的主人就不会让他的依附者陷入这种境地。因此,女仆们的处境就是对特勒马科斯的谴责:因为她们作为女仆来说,虽然不可能是agathai,也不应该受到那种虐待。那么,aeikeliōs的作用就是用来引起对女佣可怜处境的关注,然而,虽然求婚者给她们带来了那样的处境,但他们却并不aischron[可耻]。同样,当佩涅洛佩斥责特勒马科斯(《奥德赛》第八卷,222)让“乞丐”受到了虐待,即aeikisthēmenai,这时也是一样的情况和责备。“乞丐”和特勒马科斯都受到了侮辱,因为他们都从各自的角度缺乏arete。求婚者根本没有受到谴责:做了kaka[坏事],造成了损害,却并不是kakos[卑鄙者];kakos是指别人对他做了kaka却免受处罚,因为他不能为自己辩护:这就是aischron的使用情况。

Aischos和aischea的使用方式类似。在一般情况下,这两个词都可能导致“侮辱”,前提是要记住aischron只接受侮辱,而不传递侮辱。因此,上文所引用的《奥德赛》第一卷中的段落里,应该感到羞辱的是特勒马科斯,而非求婚者,因为他的处境才是aischron。任何平静的价值感都来自于以下事实:据说一个pinutos、谨慎的男人看到这种情况都应该感到愤怒,nemesis[气愤、震怒]:就像墨涅拉俄斯(Menelaus)在《伊利亚特》(卷十三行623)中谈到帕里斯(Paris)诱拐海伦时说,特洛伊人在侮辱他时也不缺乏侮辱和aischos[丑行],平静的价值感来自于墨涅拉俄斯接下来的威胁,他说雷神宙斯会报复这种aischos。在这件事中,aischos只让墨涅拉俄斯一人感到了羞耻。pinutos的nemesisi下面会讨论。这里也足以证明aischea 决不是“错事”的含义。

然而,其它术语就没有讨论过的那些词清楚。比如aeikēs[不体面的,可耻的]一词,就在很多场合下用来谴责军事和社会方面的失败。荷马诗中,凡是被打败和被杀害的人都被称为碰到了aeikes(ἀεικέα πότμον ἔπεσπον)的结局;这里受到侮辱的人自然是指失败者而不是胜利者。因此并不是从平静的价值观来评价某个人。类似的,安德洛马克(Andronache)悲叹她的儿子阿斯提阿那克斯(Astyanax)将会沦为奴隶,被强迫做事,即erga[工作],也就是aeikea[不体面的事]:由于他的社会地位,他从不需要做像伺候agathos这类仆人做的杂务。因此aeikes与arete和agathos的用法相去甚远;说克吕泰墨涅斯特拉(Clytemnestra)的通奸,以及她对阿伽门农的谋杀也是ergon aeikes[无耻行径],这不会令人吃惊,因为我们已经证明这样的行为有损于一个妇女的arete。我们没有理由认为,男人的行为会受到类似方式的对待。但据说埃吉斯托斯(Aegisthus)谋划了针对阿伽门农的aeikea(《奥德赛》卷四行533);佩涅洛佩抱怨求婚者在奥德修斯宫殿里的行为时,也谈到他们的aeikea erga(《奥德赛》卷四行694以下);而阿喀琉斯想要对赫克托尔的尸体行aeikea erga,打算拖着他围着特洛伊城转(《伊利亚特》卷二十二行395,卷二十三行24)。很难用aeikelios和aischea的近义词来解释这些段落,这些ergon aeikes都是批判那些遭受羞辱的人,而且只针对他们本人。当ergon aeikes指一切军事或社会方面的失败时,都是指某个人“做了”ergon aeikes而受到羞辱;要在这些段落里使用不同的习惯用语就不太合理。

那么,我们在这似乎又有了一个价值术语,它不像我们已经考虑过的那些词,它既包括合作方面的卓越品质,又包括竞争方面的卓越品质。其它术语的行为与之类似,尤其是与aidos,即羞耻相关的一组词。当赫拉(Hera)向希腊人叫道(《伊利亚特》卷五行787):“惭愧(Aidos)啊,阿开奥斯人,你们羞愧(elenchea)啊([译注]引自《荷马史诗·伊利亚特》,前揭,页126)”!这里的aidos与失败和elenchos的紧密相关。但也可以说求婚者没有分有aidos(《奥德赛》第二十卷,171);阿伽门农在他和阿喀琉斯的关系中表现出他的无耻,即anaideie(《伊利亚特》第一卷,149);而求婚者在对付奥德修斯的家人时也经常被称为无耻,即anaideis(《奥德赛》第一卷,254,第十三卷,376);然而迪奥墨得斯(Diomedes,《伊利亚特》第十卷,238)和特勒马科斯(《奥德赛》第三卷,24)由于在比他们年长的人和优秀的人面前感到aidos,所以,他们就可能做不到最好来完美地保证合理的结果:这里aidos显然最接近于“羞怯”的含义。

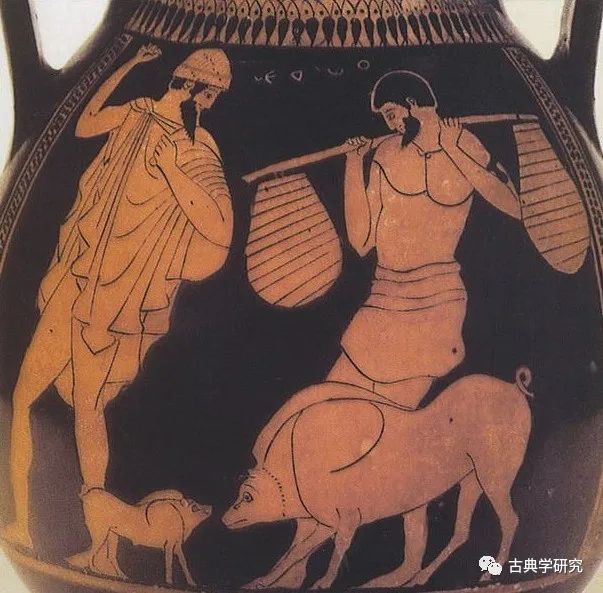

▲ 布里塞伊斯与福尼克斯,约公元前490年

Kalon一词也值得考虑。我们找到两个段落(《奥德赛》卷二十行294以下,卷二十一行312以下):“怠慢特勒马科斯的客人,不好(kalon)、不公平、也不正义(dikaion)。”其次,当安提诺奥斯对“乞丐”奥德赛不礼貌时,欧迈奥斯说(《奥德赛》卷十七行381):“安提诺奥斯,你虽勇敢(esthlos),你的语言却不好(kalon)。”又如,奥德修斯在费埃克斯面对欧律阿洛斯(Euryalus)的讥讽时说道(《奥德赛》卷八行166):“陌生人,你说的话不好(kalon):像个放肆之人。”他把欧律阿洛斯和有着温和aidos[羞耻]感的人相比。在《伊利亚特》中,阿喀琉斯对他的同伴福尼克斯(Phoenix)说道(《伊利亚特》卷九卷行615):“你和我一起,使令我烦心的人心烦,这样做不好(kalon)。”

阿伽门农在《伊利亚特》卷十九的集会中乞求公正的待遇时,他说(《伊利亚特》卷十九行79):“当有人站起来发言时,听他说话,并不要有失体面地打断他,因为那样做不好(kalon)。”

这样的用法似乎很有希望。严格说来,kalon是aischron的反义词,因此也应该非常有力:如果把本文讨论的时期作为一个整体来考虑,那么,kalon和dikaion配在一起就显得非常“超前”(advanced),因为在数个世纪之后公元前五世纪雅典的“道德家”(moralizer)那里,还能确切地找到这样的组合。不幸的是,通过更仔细的研究之后,这个希望破灭了。在荷马诗中,kalon并不是aischron的反义词:它不用来赞美胜利,不像aischron用来批判失败那样。这种功能由其它词(κλέος, κῦδος)担任;因此,kalon在荷马诗中与竞争方面的卓越品质没有真正的联系,kalon可以从后者获取真正的力量。kalon真正的弱点可以从上面引用的欧迈奥斯的话中看出。

欧迈奥斯可以认为安提诺奥斯说的话似乎ou kala[不好],但他不能说安提诺奥斯结果成了kakos[卑鄙者]或者不esthlos[勇敢]:因为作为agathos或者esthlos,就像我们揭示的那样,不会受到这种想法的影响。安提诺奥斯保持了agathos:他的arete并不会因为他不体面的举止而受到玷污。如果用ou kalon可以成功地反对agathos随心所欲的理由,那么涅斯托尔就可以说,阿伽门农抢走阿喀琉斯的布里塞伊斯就是ou kalon,阿波罗对阿喀琉斯虐待赫克托尔的行为也会持同样的看法。但这明显不可能。既然ou kalon在荷马诗中不是用来批判失败,那么它在用法和情感力量上就和aischron不一样。Ou kalon在“平静”的语境中与agathos相反,它的语气却不足以超过agathos:而aischron的语气就足以超过agathos,但它却没有被这样使用过。为了限制agathos随心所欲的理由,就应该说(《伊利亚特》卷二行119):“在后世听来,这是件可耻的(aischron)事”([译注]见《荷马史诗·伊利亚特》,前揭,页30)。在谈到对平静美德的背弃时:就不能这么说。男人对成功的要求太强了。克吕泰墨涅斯特拉可以说是(《奥德赛》卷十一行433),

既给妇女带来了耻辱(aischos),也给后世(ἐσσομένῃσι)带来了耻辱,即使有人品德高尚。

William-Adolphe Bouguereau 绘,1862年

可以说,从妇女arete的性质来考虑,克吕泰墨涅斯特拉用她的行为证明自己是kakē[邪恶的人]。我们找不到对阿伽门农和求婚者有类似的谴责,而且,除了说服人的定义之外,我们也不能期望找到这种谴责;因为不管他们如何背弃了平静的美德,男人始终是agathoi;是agathos就不可能aischron,也不涉及处于aischos中的男人。

Kalon的这种用法最后只能产生一点效果。仍然存在着aidos和aeikes:但它们对道德责任概念产生的影响肯定很小。它们确实包含了竞争和合作两方面的卓越品质:但这只是使用它们的一个条件。它们必定也是价值观的关键术语:但事实却不是这样。因为卓越的理由,aischron、agathos、arete、kakos和elencheie都是价值观的关键术语:一个包含了这两种卓越品质的词语,当它和价值观的关键术语联系起来时,虽然会有这些术语的情感力度,但当它和评价合作方面的卓越品质联系起来时,就必定会大大降低它的情感力度。希腊人在失败时感受到的aidos应该非常有力,因为它是和elencheie的情况联系起来的:但是抑制求婚者的aidos,其情感力度要弱得多,因为从“不pinutoi”[不正派者]和成功的意义上说,他们应该感到anaideis[无耻],他们没有冒elencheie[羞辱]的危险。一个人因为aeikea erga[无耻的行径]而感受到的恶心程度,也必定会根据关键术语的适用范围而变化。当涉及到平静的美德时,说这种恶心、这种aidos的语气更弱一些,并不是说它不存在;正是这种aidos,将荷马的社会连接在一起,就此而言,一个agathoi的社会如果根本没有平静的美德,就会摧毁自己。但是,下一章讨论阿伽门农的“道歉”时,有一点会很清楚,一旦危机迫使价值的本质框架出现,竞争的价值观就要比合作的价值观有力得多,以至于这种情况根本不会考虑平静的价值观;这样的危机正好涉及道德责任的概念,显然像aidos和aeikes这样的词,不管在总体上对社会多么有用,也不能影响道德责任概念的发展,因为它们在关键的时刻起不了作用。因此,在后面的章节里就没有必要讨论这些术语了,因为它们赞美平静的道德方面的卓越品质的价值观,恰是具体赞美那些卓越品质的词语。讨论如dikaios、saophron等与价值观的术语相关的具体术语的历史就足够了。

四、结论

我们现在对于荷马价值体系的性质已经一清二楚了。这种体系是以竞争的德性为标准,并以此为基础建成的,这一标准根本不涉及合作方面的卓越品质,它让社会对高贵者提出了强烈的要求,而高贵者也对社会提出了同样强烈的要求。两种要求都影响着道德责任的概念,就像为了维持这种体系而实施的约束力一样。为方便起见,我们可以对这些话题进行分别讨论。

社会对高贵者所提要求产生的影响几乎无需解释。我们已经明白,德性是用来赞美技艺、天赋、或者与生俱来的社会优势。这些都不能只靠好的意愿来获得;事实上,意愿几乎无关紧要。对一个现代读者来说,勇气似乎不同于其它用来称赞更依赖于意志的品质的词;但不管一个人的意愿如何,在战争或和平中失败了就是可耻。

有两个例子可以对照道德过失与错误或无能,以说明这个道理。在《伊利亚特》卷六中,赫克托尔发现帕里斯不在战场,就谴责他说(《伊利亚特》卷六521 以下):

没有一个头脑健全的人会嘲笑你在战场上的行为,因为你是勇敢者(alkimos)。但是你按照自己的意愿,甘愿(hekon)逃避,不愿作战:当我听到特洛伊人说你的可耻的话(aischea),侮辱你的话,我的心感到悲伤。

Johann Heinrich Wilhelm Tischbein 绘

帕里斯是勇敢者(alkimos);这个词自然包含了勇气以及荷马的战士所必需的身体上的天赋, 因为这种价值体系并不对二者进行区分:所以,当赫克托尔指出帕里斯逃避自己带来的战争是可耻的(aischron,或者他一直听说关于此事的可耻的话[aischea]),这样的谴责就刺激了他。但如果帕里斯不是勇敢者,那么任何人都可以“嘲笑他在战场上的行为”:即使身体的缺陷防碍他作战,但对他来说,不能成为一个成功的战士就仍然是可耻的。不管他的意愿有多好,对保护社会没有用处就是胆小(kakos)、怯懦(analkis)。

我们可以比较赫克托尔说的两段类似的话。当安德洛马克竭力劝他安全地留在特洛伊城墙内,他回答说(《伊利亚特》卷六卷行442以下):

我在特洛伊人面前,在男男女女面前觉得羞愧,最惭愧(aideomai),要是我像一个胆怯者(kakos)那样从战场上逃跑。

后来,当赫克托尔发现他把特洛伊军领入战场,让它暴露在不必要的危险中时说道(《伊利亚特》卷二十二行104以下):

但现在因为我的愚蠢而毁掉了人们,我在特洛伊人面前,在男男女女面前觉得羞愧,最惭愧(aideomai),担心有一天某个卑鄙的人[某个比我更胆怯的(kakos)人]会说“赫克托尔因为相信自己的威力而毁掉了人们”。

他总结这个结果说:“普里阿摩斯会首先给我带来羞辱(elencheie)。”

在第一段话中,赫克托尔拒绝让他胆小行事的建议;在第二段中,他犯了一个错误,可能是过度自信的结果,却完全是个错误,而非道德过失。所以我们应该把这二者区分清楚;因为这些情景恰好都是以同样的方式来处理的。在这两种情况下,赫克托尔都在特洛伊人面前感到惭愧(aidos);而且使用的是惭愧的最高级[aideomai];因为它和失败联系在一起:由此可见,一旦谈到德性,结果就变得如此重要以至于根本不考虑意愿。

现在,我们可以继而考虑荷马社会为确保高贵者展现德性而采取的约束力,以及它对责任的原因所产生的影响;因为尽管成功本身值得高贵者期待,但很难想象,哪个社会会不采取任何措施,以确保最高行为标准的维持。

这种约束力就是公开地“人们会说”,在求婚者抗议允许乔装的奥德修斯拉他们没能拉开的弓时,这表现得相当明显。即使“乞丐”成功了,欧律马科斯也不担心佩涅洛佩会嫁给他(《奥德赛》卷二十一行323以下):

此事不可能。可我们羞于听见男男女女的议论,或许某个卑鄙的阿开奥斯人会这样说:“是一帮庸人追求高贵的英雄的妻子,他们却无力给他那光滑的弯弓安好弦。却有一个能人,游荡前来的乞求人,轻易地给弓安弦,一箭穿过铁斧。”他们会这样议论,那会令我们羞耻(elenchea)!

人们将要说的话,即dēmou phatis,被认为是最重要的标准。如果求婚者失败了,就会受到公众意见的嘲笑;但如果这些高贵者,这些富裕而强大的勇士还比不上一个乞丐,一个懦夫(kakos)或胆怯者(deilos),也会受到嘲笑。对待妇女的标准也是一样,尽管对她们的行为有不同的期待和责备(参Nausicaa,《奥德赛》卷六行255以下)。对男人和女人来说,不在于做了什么事,而在于人们说,什么事做过了。所以,当宙斯用闪电吓唬狄奥墨得斯(Diomede)的马时(《伊利亚特》卷八行147以下),驾车人涅斯托尔立即建议撤退。狄奥墨得斯回答说,如果他撤退,赫克托尔就可以说狄奥墨得斯在他面前退却。涅斯托尔为了打消他的疑虑说:“这说的什么话!即使赫克托尔说你胆小(kakos)、怯懦(analkis),特洛伊人和被你杀死了丈夫的特洛伊妇女,也决不会相信。”涅斯托尔不能说,“别担心。这不是真的”。如果特洛伊人相信了赫克托尔的话,那么,狄奥墨得斯就会招致耻辱(elencheie),再也没有什么比这更重要的了:要是发生了这样的事,他会感到非常惭愧(aidos)。

在这里,事实显然远没有表相重要,因而意愿也远不如结果重要。荷马的英雄不能按照自己的意思撤退,因为他的自我只有得到他人的认可才有价值。狄奥墨得斯的勇敢一文不值,除非他的同伴们相信他勇敢;而且其他人对他的看法,也根本不依赖于他本人的意愿,还可能和他的意愿大相径庭。

因此,在某些重要的场合下有必要忽视个人意愿,这是荷马的社会状况使然,而社会的价值标准更加强了这种趋势。然而也没有必要认为,是社会状况造就了羞愧文化(shame-culture)的价值体系。痛苦和愤怒的感觉是对失败的自然反映,不管这个失败是否决定了什么重要的事。因此,竞技中的失败会带来羞辱(elencheie),不是因为竞技是为战争所做的训练,而是因为英雄会因为失败本身而感到羞耻,其他人也会嘲笑这个失败。即使一个社会在理论上能够清楚地辨别道德过失与失败,但在实践中,当情感得到足够的唤醒时,羞耻感就会混淆二者的区别。没有理由解释这种价值体系的存在,因为它是源于最初原始的东西:最好是说社会组织还不够完善,不允许反思(或高压政治),因为后者可能产生出一种不同的体系。

社会对高贵者提出的要求,以及用来强制他们的约束力,都反映出对意愿的普遍忽视,结果不能区分道德过失和错误。然而,高贵者自己也对社会提出了最强烈的要求;这也影响了责任的原因。为了完成这一章,我们可以考虑多种情况,高贵者的要求和社会的本质在这些情况中产生出的结果,对现代读者来说一定会非同寻常。

如果高贵者选择利用他的优势,他的同伴就会对他生气,并会试图用武力限制他;但要是他们因为某种原因不能限制他,那么就合作方面的杰出品质来说,他想随心所欲的要求就会强于他们对他提出的要求;如果他觉得没有人可以阻止他的欲望,那么他因为不能成为高贵者而感受到的惭愧就要比他因为不能成为谨慎者(pinutos)而感受到的惭愧要强。

阿伽门农选择对阿喀琉斯提出最大限度的要求。他失败了,并最终明白,自己把布里塞伊斯从阿喀琉斯身边抢走,在某种意义上来说就是做了“错事”。应该详细地分析这段文字,因为它显示出在最强的价值观中感受责任的方式。阿伽门农说道:

希腊人确实经常对我说这件事,常常辱骂我。可我并不是这件事的起因,aitios。不是;行走在黑暗中的宙斯、摩伊拉(Moira)和狂怒(Fury)才是起因;因为他们在公民大会那天,在我抢走阿喀琉斯的战利品布里塞伊斯时,把凶猛的盲目,阿特(ātē)放进我的头脑里。而我能怎么办呢?神让一切事情发生。

Giovanni Battista Gaulli 绘,1695年

他继续说,ate(拟人的)能蒙蔽任何人的双眼;她曾经因为蒙蔽宙斯的双眼而被赶出天堂。他离题很久之后继续说:

我也这样,每当头盔闪亮的赫克托耳冲到船舶后艄杀戮阿尔戈斯人,我怎么也忘不了阿特,是她把我蒙蔽。既然我受了蒙骗,被宙斯夺取了心智,我愿意弥补过错,富给你许多礼品。

阿伽门农觉得自己错了“错事”,这层含义出现在第二段。既然赫克托尔现在用希腊的船只来杀希腊人,那么,阿伽门农就不能忘记首次使自己蒙蔽的盲目(或者女神)。也即是说,是盲目,即ate,让这个最勇敢的(aristos)男人丢脸,因为要是他在帐篷里发怒,人们可能就会感觉不到他的存在;而且只有在人们感受不到他时,才会把这看作是ate。阿伽门农在愤怒的情绪下犯了一个错误;他对失去阿喀琉斯的后果估计错误,从这个意义上说,他做了“错事”。我们只要比较一下他和宙斯类似的情况,就能明白阿伽门农对ate的理解。宙斯也曾被ate 蒙蔽双眼,但不是道德上的盲目。Ate只是帮助赫拉成功欺骗了宙斯:所起的作用就是《伊利亚特》卷十四中的沉睡。宙斯给赫拉承诺说,那天出生的有他的血缘的人将会成为统治者——意思是指赫拉克勒斯。但赫拉延迟了赫拉克勒斯的出生,让欧律斯透斯(Eurystheus)提前出生了,后者也有宙斯的血缘;这个承诺便在欧律斯透斯身上实现了。宙斯犯了一个错误:如果说是道德过失,那就是赫拉所犯。

因此,ate也包括了错误和道德过失:就像上面提到的赫克托尔一样,阿伽门农并没有区分两者。原因显而易见。不管是在他和阿喀琉斯的关系当中,还是他作为攻打特洛伊人的希腊首领,阿伽门农本人和他的同伴们都把他视为高贵者。作为更强大的首领(因此也就是某种意义上的强者[ameinon],尽管阿喀琉斯试图用不同的方法来使用高贵者一词),只要他愿意,就可以要求夺走布里塞伊斯;作为希腊人的首领,他必须保持自己是高贵者,不要陷入羞辱中,不要遇到像希腊人因未能攻陷特洛伊而遭遇的情况。在这个竞争的价值体系中,一个被允许,一个被要求。阿伽门农认为这两个目的可以相容:当他发现这是个错误时,就为了实现大目标而放弃了小目标,并承认他犯了个错误。阿伽门农因失败而遭到社会的反对,这个事实给予这个交易一种“平静的”道德外观,但这个交易实际上并不具有“平静的”道德。

Peter Paul Rubens 绘,约1630-1635年

阿伽门农唯一缺乏的德性就是战争中的成功:更平静的美德毫不重要,以至于阿伽门农根本不从这个角度来处理这个交易。在这些情况下,托词为ate也不能试图让某人的行为逃避责任,即使一个人坚定地说“我不是起因(aitios)”,并认为至少有三个神是事情的起因:这样的断言可能暗示出这是个奇怪的错误,犯错误的人觉得,他在“一般情况下”不会这样做,但他也还是犯了个错误。原因有两方面。首先,我们已经知道,只有在特殊情况下,才可以把责任推到神身上,而这里的情况显然并不特殊。这些特殊情况都是“文学上的”;但这里我们不是指“文学”,而是指“生活”,因为宙斯、摩伊拉和狂怒在《伊利亚特》第一卷中出现,并不是为了欺骗阿伽门农。因此,阿伽门农讲的话,就是生活在荷马社会的人会讲的话,而不是诗人从全知的角度叙述被认为是正确的话。其次,既然阿伽门农把他的行为视为一个错误,那么“责任”的意义就很奇特:在这个意义上,责任不是道德上的,但也不能逃避。没有人期望能逃避错误的后果:要是能够纠正错误,那他就很幸运。因此,阿伽门农“必须”补偿阿喀琉斯以纠正自己的错误,并让阿喀琉斯再次卷入战争:他没有其它选择。

这就是竞争的价值体系的隐含意义。道德责任在竞争的体系中没有位置;却在更平静的美德中占有一席之地,而更平静的美德既没有足够的吸引力来赢得听众,又没有足够的武力支持它迫使别人聆听。有时神明会保证更平静的价值观;但这方面的荷马信念要留到下一章才讲(这里不再赘述)。就人的层面上讲,首领们可以解决他们同伴中发生的争端,他们的地位高到足以使他们有能力这么做;但对于拥有同等权力的首领而言,如果他们过于愤怒而不愿意接受仲裁,那他们之间的争端就不那么容易解决了,因为他们都有竞争的价值体系,很有可能会这样做。不存在可以强迫他们的机构:既然任何让步都可能被公众意见视为失败或虚弱的标志,而失败就是可耻(aischron),这是最糟糕的事,总会有阿伽门农和阿喀琉斯那种情况再次出现的危险。

要是研究下社会对待杀人的方式,这一点就会更清楚。荷马的诗歌提供了全面多样的杀人例子,其中有特奥克吕墨诺斯(Theoclymenus)、帕特罗克洛斯(Patroclus)的例子,有蓄意谋杀特勒马科斯的例子,还有奥德修斯杀死安提诺奥斯的例子,这个例子是最有趣的。

特奥克吕墨诺斯向特勒马科斯自我介绍说(《奥德赛》卷十五行272以下):

我也离开了祖国,我戕杀了一个亲属(ἄνδρα κατακτὰς ἔμφυλον),他(κασίγνητόι τε ἔται)有许多兄弟和亲人在牧马的阿尔戈斯,在阿尔戈斯人中间他们很有势力。为躲避他们加害于我,逃避死亡和悲惨的结局,我不得不在人间游荡。

我们可以假设他是故意杀人:无论如何,特奥克吕墨诺斯对此并没有否认。帕特罗克洛斯的灵魂则回忆了一种不同的杀人情况。他提醒阿喀琉斯当墨诺提奥斯(Mmenoetius)把他带回家的那天(《伊利亚特》卷二十三行85以下):

因我犯了可怕的杀人罪,一天游戏玩耍羊趾骨发生争执,只因幼稚误伤了安菲达马斯的儿子。

帕特罗克洛斯是个孩子,并非有意杀人,只是因为生气:对他的任何惩罚都更加(a fortiori)应该用在在生气中杀人的成年人身上。再如,当奥德修斯射杀了安提诺奥斯时,那些求婚者在奥德修斯的身份被揭穿之前,还一直以为这个乞丐是意外杀人(《奥德赛》卷二十二行27以下);他们威胁要立即处死他。

特奥克吕墨诺斯可能是故意杀人。帕特罗克洛斯是个孩子,没有预谋,只是因为生气,还受了一点刺激。奥德修斯被认为是意外杀人。但每个人却受到了相同的处罚:除非杀人者自己逃脱或者被救出他所冒犯的群体,不管是死者的亲戚还是和死者相关的其他人,就像最后一个例子那样,否则他就会被杀掉。

我们可以把这些和安提诺奥斯给求婚者的建议加以比较,当时特勒马科斯逃过了他们的埋伏。安提诺奥斯建议,他们应该在特勒马科斯到达城邦前杀掉他,以防他召开集会(《奥德赛》卷十六行380以下);因为如果不阻止特勒马科斯说话,求婚者们就可能会被赶出家门。假设他们不走,他们就会遭受和谋杀者一样的命运。这就是震怒(nemesis),即遭到社会反对的一个极端例子,这会从敌意的行动而不只是话语上得以证明。因此对惩罚而言,故意杀人、受挑衅或无预谋的杀人、意外杀人以及蓄意杀人之间没有区别。

原因很清楚。不管作者暗示了库克洛普斯(Cyclopes)的生活方式有多么老套,因为每个人都只把正义给自己的孩子和依附者,与邻居没有一点关系,荷马诗中的社会在有助于维持现状的感情和价值方面来讲,与其说是有机统一的社会,不如说是单个“库克洛普斯”家庭的聚结。在集会召开时,可以决定家庭之间有关正义,即dike的一般事务。然而,杀人带来的压力过于强大:就像我们在诗歌中看到的一样,社会不够强大,不能对这种行为的情感压力加以控制。因此,惩罚就留给了单个家庭,如果杀人者没能快速逃掉,这个家庭就会杀掉他,或者确保取消他对他家族财产的继承权。这并不是两个家庭之间的战争问题:杀人者的家庭不会帮助杀人者。愤怒不由法庭来控制、一个家庭中的成员被杀掉而没有补偿是件可耻的事(aischron)、意愿一般无关紧要,考虑到这些事实,就很难设想惩罚的等级体系如何得以建立;而荷马时代的做法至少确实阻止了家族仇杀的发生。

“玷污”(pollution)虽然在之后变得非常重要,但对荷马时代的人的观念却不起了作用。特奥克吕墨诺斯已经杀了一个族人;特勒马科斯却让他上了自己的船而没有一点不安,这与公元前五世纪希腊的做法形成了鲜明的对比;被流放的谋杀者可以在另一位国王的宫殿里寻求庇护,他们在那里会受到欢迎,这也是当时的惯例。和杀人者结合也不会有超自然力的危险。

奥德修斯对待求婚者的方式也露出了类似的态度。在杀了安提诺奥斯之后,他揭露了自己的身份说(《奥德赛》卷二十二行35以下):

你们这群狗东西,你们以为我不会从特洛亚地区归返,从而消耗我的家产,逼迫我的女奴们与你们同床共枕,我还活着,便来向我的妻子求婚,不畏掌管广阔天宇的神明降惩罚,也不担心后世的人们会谴责你们,现在死亡的绳索已缚住你们每个人。

求婚者的主要罪行是他们不尊重特勒马科斯,掠夺了奥德修斯的财产。他们是故意为之,这种行为就是在向奥德修斯家族宣战。荷马说他们是在拿自己的性命来和这次冒险的成功打赌:这个词组在其它地方是用来描绘海盗的(《奥德赛》卷二行237;卷三行74)。在这一点上,求婚者不可能试图找到正当的理由。欧律马科斯试图把责任都推到死者安提诺奥斯身上;但是他也有推卸不了的责任。然而,奥德修斯也指控求婚者在他还活着的时候就向佩涅洛佩求婚;但是,尽管没有人认为他还活着,却没有一个人试图说“我们不知道”。他们已经向一个丈夫实际上还活着的女人求婚;除非他们能收买他,就像欧律马科斯试图做的那样,或者强壮得足以阻止他,否则他会把他们全都杀掉。

Christoffer Wilhelm Eckersberg 绘,1814年

原因很清楚:愤怒、受到侮辱而未报复的耻辱(除非奥德修斯做出一些英雄举动,否则那样的情况会很滑稽:在个人的价值以公众意见为标准的社会里,没有哪个人能经受得起那样的嘲弄),还有,一个人必须保护他的财产否则就会毁掉自己的事实。这是一个艰难的社会:它几乎顾及不到行事的意愿。

然而,荷马的价值观却适合于荷马时代的社会,因为它们推崇那些最能确保社会存在的品质。生命关乎技艺和勇气;因此它们受到了最高的赞誉。错误的行为得不到受害者的欣赏;但正确的行为,“平静”的美德,却没有像技艺和勇气那样受到整个社会的最高赞誉,因为后两者更为社会所需。社会的组织、价值观以及这些价值观得以维系的约束力都导致了对意愿的忽视,这很不幸;但是就社会的基本单元来说,一个家庭很可能对付不了另一个家庭,两者一比,后者就没有前者重要;因而人们对这方面问题的感觉也就不那么敏锐。然而,社会发展了,价值体系却保留了下来;荷马的体系和任何试图仅以行为特征为基础进行分配奖励或实施惩罚的社会形式,都会形成激烈的冲突,这些社会不会顾及行为者可能提出的其它要求。坚持一种体系肯定会对引入其它体系的尝试造成干扰。

在《伊利亚特》卷二十二的战车竞技中,我们可以看到存在于荷马诗中的这种干扰。我们把竞技看作是在具体的某一天对能力进行的考验。不管是不是最优秀者获得了胜利,获胜者都应得第一,紧随其后者得第二,依此类推;但是当欧墨洛斯(Eumelus)最后到达时,获胜的狄奥墨得斯得到了第一名,而阿喀琉斯却提议把第二名给欧墨洛斯,因为“最后到达的人是最勇敢者(aristos)”。

除了第二个到达的安提洛科斯(Antilochus)反对以外,其他人都同意阿喀琉斯的决定。安提洛科斯的抗议成功了,但他并没有说:“这不合理。我从来没有听说过这样的事”,而是说“欧墨洛斯应该祈求神明,而且不管怎样,你很容易给他另一个奖”。这也就是说,即使是在竞技中,就分配奖品的目的而言,一个人的德性也应该比他的实际表现更重要,安提洛科斯也不会认为这不合理。另一方面,尽管墨涅拉俄斯“在德性和力量方面更强大”(《伊利亚特》卷二十三行578),他却坚持认为这不是他取代安提洛科斯获得第二的原因;因为安提洛科斯有推挤和横跨的违规行为。然而,他也对安提洛科斯说“你使我的德性蒙羞”;(《伊利亚特》卷二十三行571),没有比这更重要的了。

这是价值观混乱的无助状态。除非奖品的分配和竞技结果相关,既然奖品在竞技开始之前就可以分配,那竞技就根本不需要进行。所以,必须注意结果;然而在这样的社会中,又显然必须注意各个参赛者的德性。这样的情况只会导致怀疑、混乱和争议。在战车竞技中,这可能不重要;但我们在此有了一个价值观混乱的缩影,它和不幸的结果在雅典的法庭和公民大会上甚为流行。这是一个严重的问题;由于它和道德责任问题紧密相关,下面的章节就必须考虑去试图解决这个问题。

事实上,当涉及到保护自己和同伴的时候,很多情况下都没有区分或不能区分道德过失和错误,而竞争方面的卓越品质又完全超过了更平静的道德美德,这就给荷马之后数个世纪的道德责任留下了最严重的问题。这个问题在实践层面上很明显;在理论层面上也有严重的困难。既然荷马时代的人希望获得成功和声望,那么也就希望避免失败和耻辱,二者都是他们的主要目标,他们要求无条件的实现这两个目标,为此而导致了意愿根本无关紧要的结果,因而为了实现这些目标,所有的行动都必须从达到目的与否、成功与否的角度来衡量。心理的“图画”必定是一种衡量方式;尽管常识可以成功地利用这幅图,但哲学分析也可以感觉到效果。在荷马诗中和之后的数个世纪中,实践的困难最为紧迫。在试图解决这些困难的方案中,我们在荷马诗中发现,对神明产生的某些信仰起到了一定作用。

延伸阅读

● “要记住准备火焰,让火焰熊熊燃烧” ——《伊利亚特》(卷4-8)中的战争劝谕解析

编辑 |肖炅焘

关注我们

插图来自网络,与文章作者无关。

如有涉及版权问题,敬请联系本公众号删除。