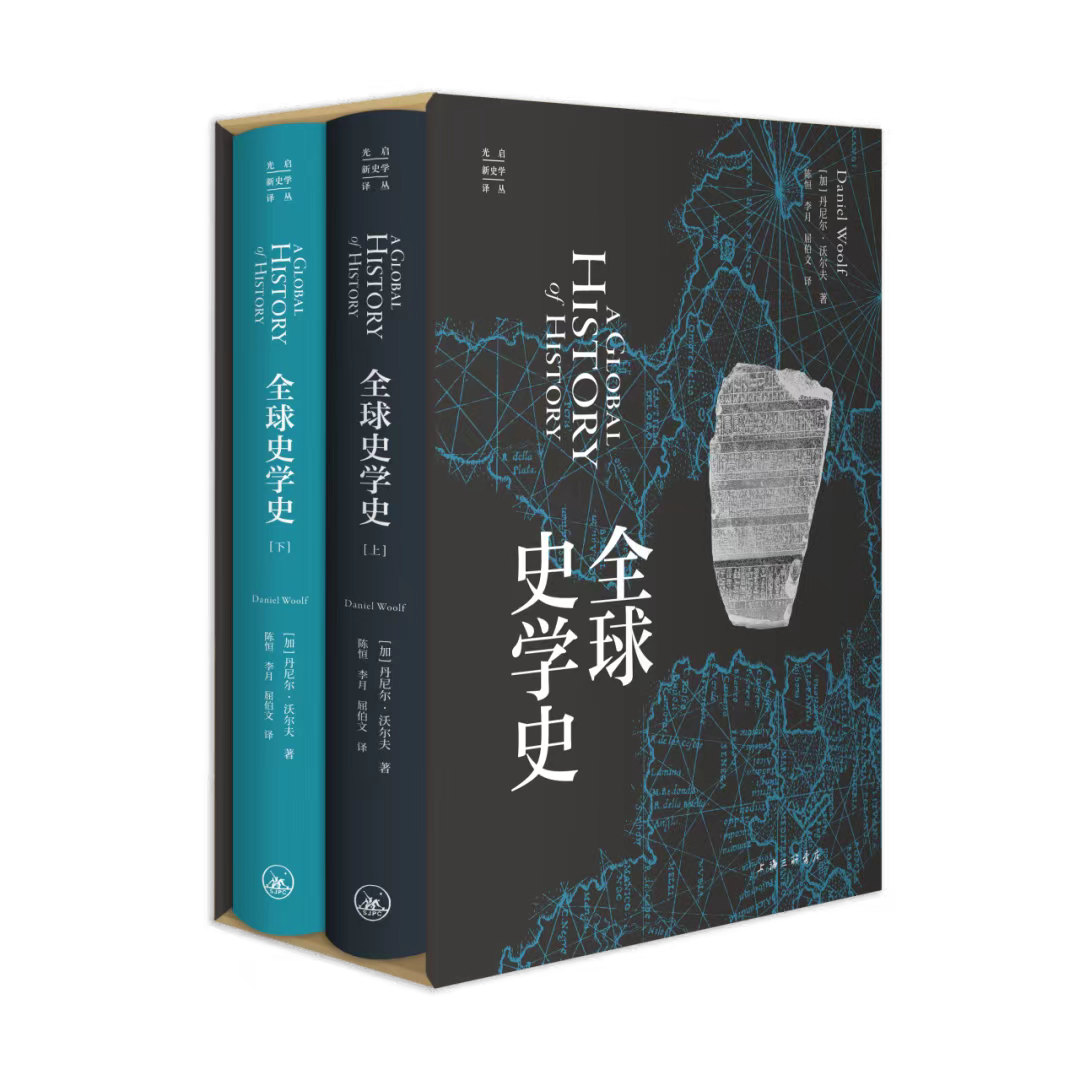

书讯 | 沃尔夫《全球史学史》(陈恒、李月、屈伯文 译)

内容简介

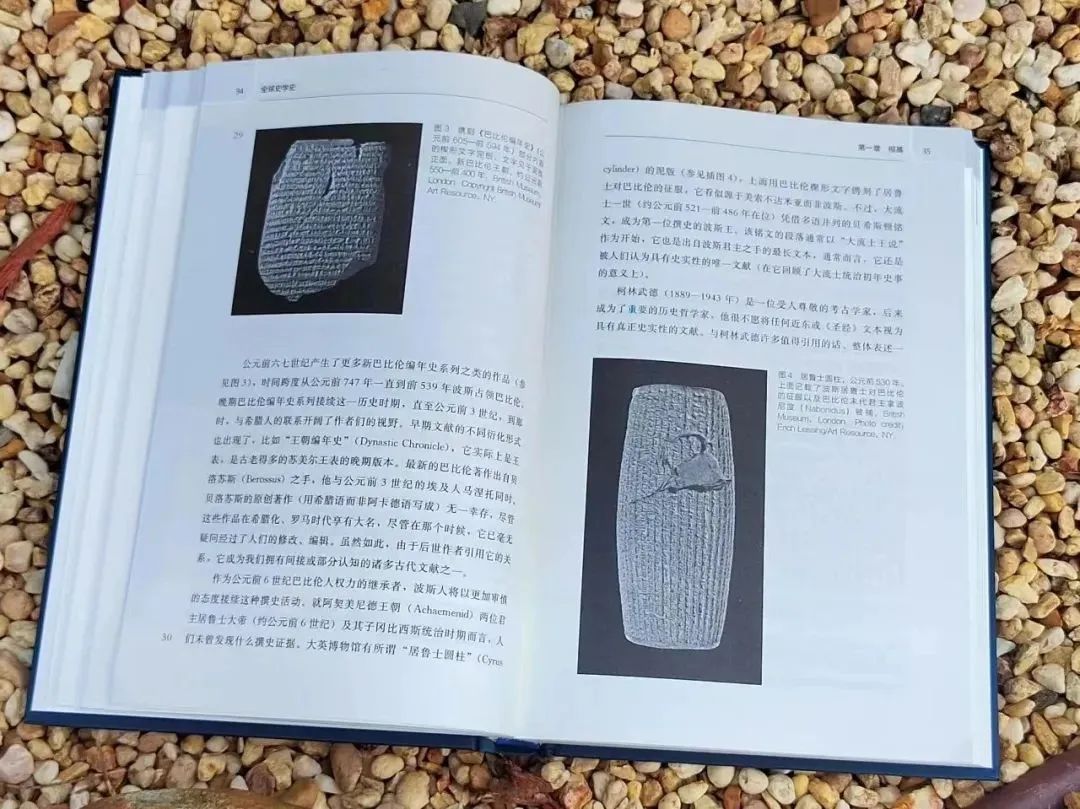

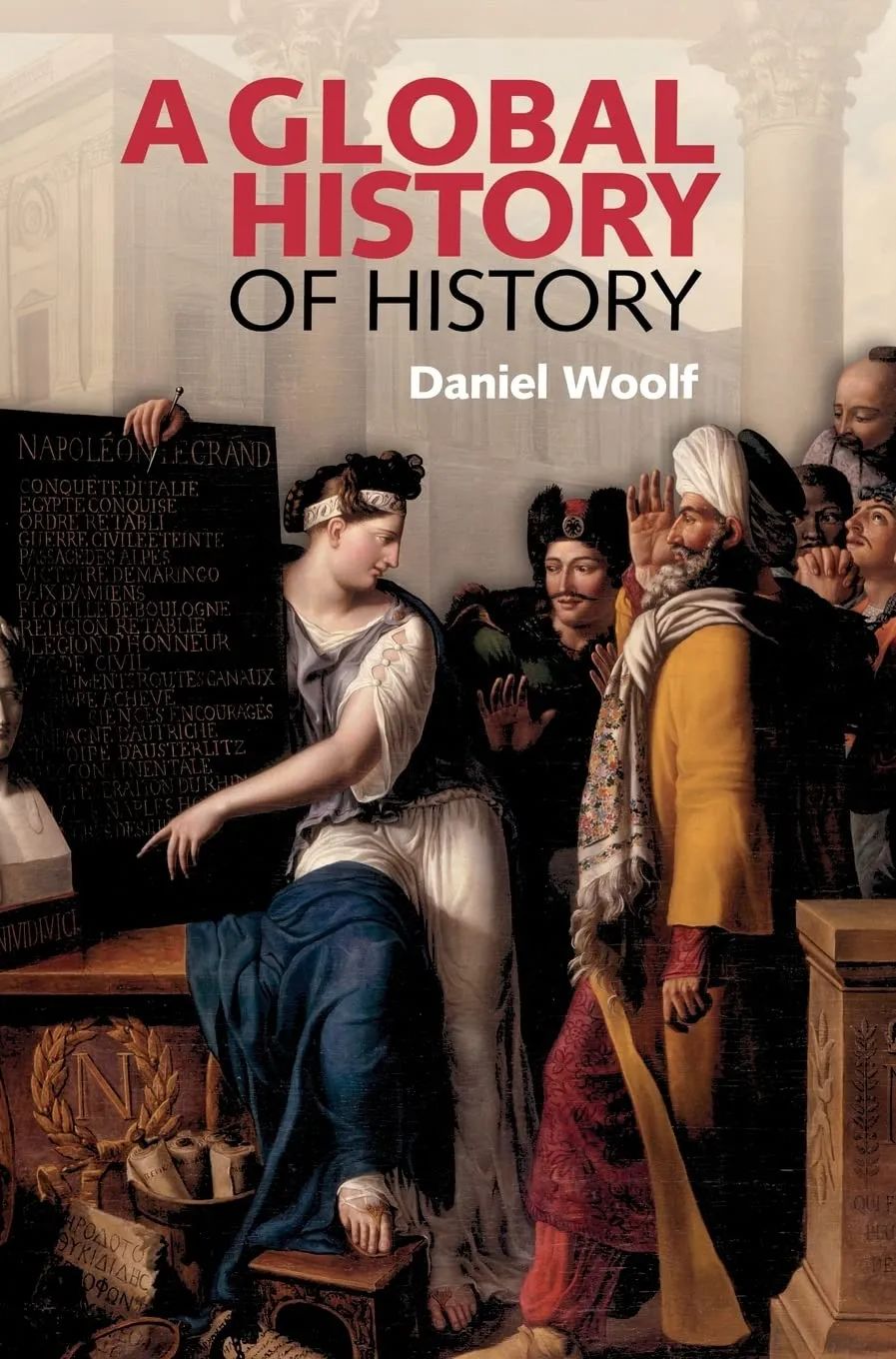

当代著名历史家丹尼尔·沃尔夫著述的《全球史学史》是第一部综述了从古至今世界各地史学思想和事件多元并存、互融并进的全球史学史论著,这位巅峰之作同时确立了作者在全球史研究领域的权威地位。本书在时间上囊括了从大约4000年前直至20世纪末的漫长时段,探讨了不同社会、政治和文化语境中形成的不同史学传统,以及历史学在不同社会中的地位的变化;在空间上涵盖了传统史学史研究中通常忽略的地区,如亚洲的泰国、越南、缅甸,欧洲的瑞典,非洲的埃塞俄比亚等。全书采用“教科书”的形式编排,除去介绍部分和简短的结语之外,共计九章内容。史学史的写作要实现全球视角是一个不小的挑战,需要考虑时间、空间的建构,文化的连续,此书的处理堪称典范,特别是在结构的安排上非常专业合理。在厚重叙述的同时,作者精选了52幅插图、35个主题框、46个文献摘录,并通过进一步阅读书目来避免过多的脚注,让这样一部学术大作让读者有深入浅出的阅读体验。

目 录

内文试读

(导论节选)

从 “历史”中识别历史

(1) 是在被复原、思考、言说和记录过去中的不同形式(并非全部被书写),但它们并不是由历史学家、演说家或思想家在建构文本、演说、故事、绘画或纪念碑过程中使用的来自于过去的证据;

(2) 作为不同于年鉴或编年史的特殊历史写作类型,用连续的散文创作,安排在大量不连续的年表中(尽管我们认为这种区别并不总是有帮助的,特别是在前现代时期,或者在诸如中国这样的非欧洲背景中);

(3) 历史“学科”在刚刚过去的两个世纪的发展。

▲

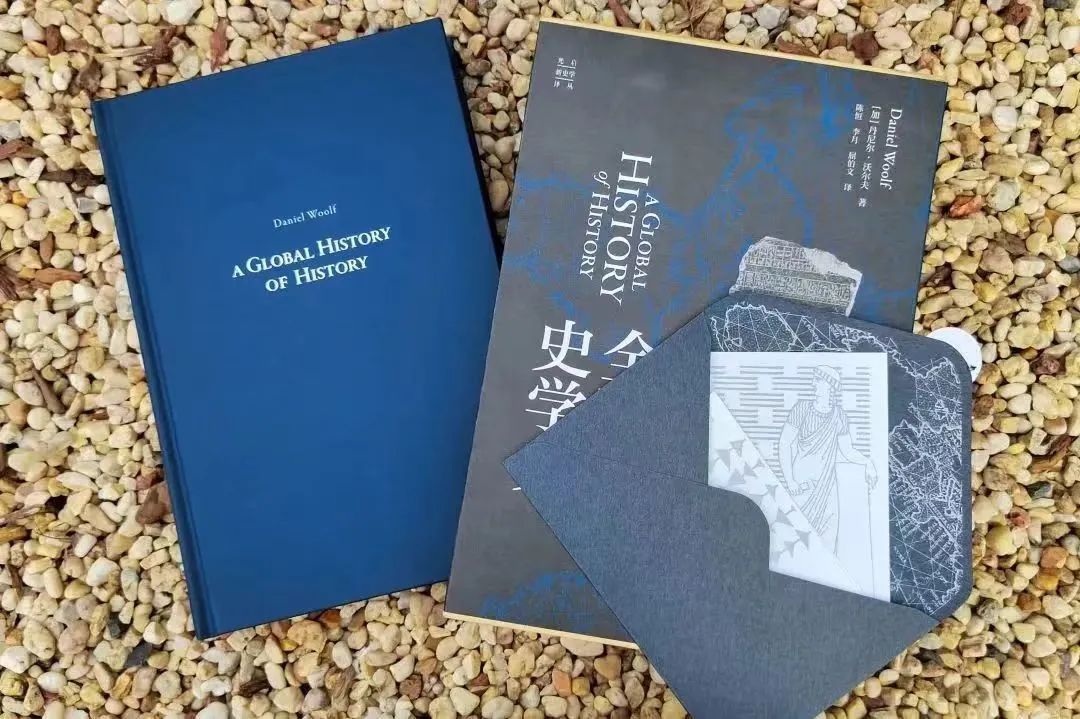

▲本书书影

什么是历史编纂学?

(1) 历史方法的研究——本质上是“怎样研究历史”的课程;这一意义上的变体是历史研究的错误和谬误,或者不该怎样研究历史;

(2) 回顾和研究民族地区、分支学科或历史事件中的知识状态和重要争论,例如“中日历史编纂学最近的趋势”或者(更加清晰的)“俄国革命的历史编纂学”,在这里历史编纂学指的是关于俄国革命过去和现在的知识,而非1917年前后波科夫斯基 (Pokrovskii)、潘克拉托娃(Pankratova)和其他活跃的历史学家的作品;

▲本书书影

不同的全球史视域

该画是19世纪早期艺术家的作品,画家希望引发对拿破仑“历史”成就的注意,这通过抓住缪斯的经典的着衣肖像实现了,帝王罗马风格的半身像在其右边(观看者的左边),罗列着(用法文)拿破仑成就的石板向许多代表着世界人民的人像展示。半身像本身借助桂冠和铭文“Veni, Vidi, Vici”——短语“我来,我见,我征服”——由普鲁塔克和苏维托尼乌斯(Suetonius)为尤利乌斯·恺撒(Julius Caesar)所题,一目了然地将拿破仑与古罗马联系了起来。克丽奥的姿势朝向左边的半身像,右手则持着石板(在绘画的中心是现代语——法语,而不是拉丁语),几位克丽奥召集的观众举起右手承认,显然默许法国的霸权。当时一些人舒适地站在前排,其他人挤在后面,还有一些站在最后的人则努力挤进规模适中的古典神庙,包括一部分来自拿破仑军队从未行军到的地区的人.在实际尺寸的画中,在右边可以看到蒙古或中国的东方人像,可以观察到当他们斜着倾听时他们的左肩倚靠着石柱以保持平衡,这一暗示表明即使是未被征服的地区也希望融入世界新秩序。在视线边缘之外,有一位戴假发的人像,可能是英国人,其在胸前划着十字,也表示顺从。但在视线中,在东方观察者的下面,我们可以看到其他不明确的少数民族人像,当他们抬眼望着天堂时紧握着双手——感谢的祈祷吗?或者,人们惊讶,他是一位静静祈祷解救的人吗?

▲萨义德《东方学》

▲ 柯林武德(R. G. Collingwood,1889―1943)

作者简介

延伸阅读

编辑 | 孟令朝

关注我们

如有涉及版权问题,敬请联系本公众号删除。