天人不相胜

——庄子内篇的文本、结构与思想

陈赟 著

《庄子》三十三篇,借寓言见意,文章瑰丽无比,文笔纵横跌宕,肆意汪洋,要捕捉庄子之意甚难。一般以为内七篇《逍遥游》《齐物论》《养生主》《人间世》《德充符》《大宗师》《应帝王》最为纯正。《天人不相胜——庄子内篇的文本、结构与思想》,是作者长期教学《庄子》的总结之作,洵为研读《庄子》的踏实导引。本书体例正如副标题“庄子内篇的文本、结构与思想”所示,每篇基本分为三个层次:首先是题解,总括该篇大意,提示要注意的问题;其次按《庄子》行文脉络分章,章解句释,甄别故训;尤为重要的是,作者将内七篇视为网状的意义结构,力图疏通其思想脉络,并在一定程度上敞开内在于《庄子》的精神世界。

庄子生活的时代被称之为战国时代,那是齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦七国争雄称霸的时代。三代礼义论为中心的天下秩序解体,而国与国之间的征伐不断,而国本身又缺乏承担天下秩序的正当性基础;因为在三代秩序中,国的承担主体是诸侯国君,它的正当性来自天下秩序的承担主体天子,天子的统治正当性基础则来自天命。而在天子失官、诸侯异政、兼并争战的时代状况下,政治失序摧毁了人通过融入具体礼法社会以寄托生存意义的努力。另一方面,诸子百家相互争鸣,促进了中国学术的空前繁荣,但各是其是、各非所非的诸子异说,也导致了共识的瓦解,紧接着政治社会失序的是价值的失序。上述双重危机,催促着在时代潮流中的士人探寻生存的意义,并重新思考秩序问题。

从世界历史视域来看,庄子生活的年代,正处在雅斯贝尔斯在1949年所提出的“轴心时代”、埃里克·沃格林在1970年代提出的“天下时代”。……精神和权力分离,治统与教统各自平行发展,在轴心时代或天下时代出现。诸子学就兴起于这一世界历史时刻并参与这一人类新纪元的建构。孔子以有教无类原则开启了面向一切人的教育,突破了三代礼法秩序的等级体制。孟子强调每个人皆可以尽心的方式知性,以知性的方式知天,从而打破了三代以上帝王对通天权的垄断。庄子强调每个人皆由气化所生,都是天之所子,这就打破了帝王以感生神话将其家族神圣化,从而使得天子被专指王者的状况;庄子提出的“道术将为天下裂”,指的正是宇宙论王国秩序中“治出于一”的帝王向着神、明、圣、王的分化。天道不再专指三代以上宇宙论秩序中的最高事物,在天下时代它被分化为世界的超越根基。与此相应,天道不再仅仅与帝王具有类比性,其功能不再仅仅是确证帝王统治的合法性,而是向一切人开放,成为每个人求索生存真理的根据。而且,天道在人的心灵那里获得了一个接收它的感受中枢,由此向精神性的生存敞开。

▲ 庄子像,(元)华祖立 绘

庄子正是这个新时代精神突破运动的参与者。他对三代礼法秩序的最大突破就在于,提出了“逍遥游”问题作为其精神性生存真理的归宿,借用今天的术语来说,中国思想前所未有的自由意识通过庄子诞生。庄子将自由的生存界定在“游心”中,开启了一个自足的精神世界,使之不再依附于具体的政治社会。不仅如此,通过对人的双重身位的理解,庄子重新界定了人性:世间存在者与非世间存在者的居间性结构张力,被视为人性的本质。这不同于周代礼法秩序以礼化的存在定义人,也不同于孔子以人与人的间际性的仁来界定人,而是将世俗的人的图像视为广义不可知而又不确定的造化过程中的临时性状态,将作为人形而存在的状态与“游于天地一气”或“游于无何有之乡”的状态区分开来。但他并没有抛弃具体的社会,而只是强调“游世”“顺人”但又不“失己”,外化而内不化;以“游”的方式生存于世,不是依附于世,而是“寄”于世;他不得不“应世”,但能以“游”的方式“应”,其“应”世即其所以“游”世。对庄子而言,“游”的生存方式包括“游方之内”与“游方之外”两种基本类型,无论哪一种都达到了高度的精神自由。但“游方之外”是解放性的,它将人的心灵从具体的方内社会的礼法秩序的束缚与拘执中解脱出来;“游方之内”则更加强调“游”的生存与世间性的礼法秩序的相互敬重,以及在此基础上的两不相伤、并行不悖,甚至二者之间达成和解。

▲ 《北溟图》(局部),(明)周臣 绘

对于庄子而言,生存真理的核心是天人之际的问题。通达天人之际的真人,其生命存在体现了天人不相胜,即天人之际的居间平衡。人在世间生存,但其心性又不能被世间性所缩减,因而人不能被化约为世间性的存在者,即所谓在世者,而是有其超越世间性的向度。庄子提出人生在世,面对的是来自天道的阴阳之患与世间的人道之患之间的张力;如何化解这双重之患,就在于面对超出人之权能的畛域,能够知其不可奈何而安之若命。既不获罪于天也不获罪于人的最佳方案如果不可能实现,那也要做到次优的选择,即宁可获罪于人而不可得罪于天,宁愿遭受人刑而不愿遭受天刑,以保持心灵的宁静。对于追求精神自由的人生而言,人世间被庄子视为淬炼精神的熔炉,人在纷扰喧嚣中保持宁静,这就是“撄宁”,不经过世间性的尘劳杂乱、困横拂郁、生死无常之“撄”的淬炼,就无法达成人心超出世间性的大定——“宁”。由对人的新理解,庄子提出了对秩序的新构想,这就是重新审视秩序与浑沌的关系,以浑沌作为秩序的背景,再思战国时代以“三代以上”政治为典范的帝王史观。这一再思的结果是他提出“泰氏”所象征的原初秩序经验,即以“非人之人”“不知之知”为核心重新思考秩序问题,这与此前对秩序的思考更多地以人禽之辨、大小体之辨中的大体之人作为秩序主体的思考有所不同,也与对秩序有透明化把握的理性之知为基础思考秩序的方式有显著的不同。他将秩序置于不透明的浑沌背景之中,指出秩序与浑沌协调的重要性。面对“道术将为天下裂”而来的神、明、圣、王的分化,庄子提出“内圣外王之道”,重新结构分化了的圣统(教化)与王统(权力)。“内圣外王”后来成为理解中国治教模式的标识性概念。在内圣方面,庄子提供了一种在天人之际保持动态平衡的张力性生存方式,而在外王方面则构建了基于人们的性命之情与生活世界的引导性政治秩序,明王为秩序的主体,无为则是实现秩序的方式,无为本身乃是对性命之情的最大尊重。庄子的秩序之思提供的并不是那种以牺牲为指向的社会化伦理,而是适人之适与自适其适相协调的道德秩序,以逍遥、齐物等原则给出自由而非均质化个体共同生活的可能性。庄子对人格多样化、秩序的复调化与多元性的强调,使其思想在今天依然具有不可名状的思想能量与解放魅力。人们可以将《庄子》内篇视为七篇独立的文章,而更有可能也更具挑战的是,将其视为一部连续的哲学戏剧。剧本的每一集与其他诸集都是互文性的关系,可以在义理世界的相涵相摄、相即相入中深化彼此的理解。事实上,成玄英、憨山释德清等都曾尝试给出这个七集剧本之间的连续性。然而,内七篇并不能完全视为一线性的连续,将七集视为一个被规整了剧情的完整故事,这并不真实,不仅对于《庄子》文本不真实,对于我们的生存和世界同样不真实。相反,可以将内七篇视为网状的意义结构,每一个网格都与整体相关,每一个网格又都与其他网格相连相通,但每一个网格都有自己的相对独立性。在以意义单元为出发点的阐释中,生存真理是无隔的。庄子哲思的表达采用了极其特别的方式。《庄子》最后一篇《天下》,通常被视为书的后序,其自叙《庄子》的言路为: 以谬悠之说,荒唐之言,无端崖之辞,时恣纵而不傥,不以觭见之也。以天下为沉浊,不可与庄语,以卮言为曼衍,以重言为真,以寓言为广。

外篇的《寓言》同样试图揭示这一言路:

寓言是以寓意、象征的方式表达生存真理,对庄子而言,生存真理的言说可能只能采用这种象征形式,至于概念性言说,只是引向这一象征的中介。这是因为所有的生存真理只能落实在生命的自我受用、自我践履与自我获得的体验过程中,而基于概念及其逻辑演绎的表达方式只有在作为通向体验的桥梁的意义上才是有效的,一旦脱离了与活生生的生存体验的关联,任何概念化表达都将使之凝固、现成而教条化,而寓言化的象征内在地包含了对凝固化的抵御。重言意谓多角度的显现方式,反复言说中的每一次都随着角度的不同而显现不同的内容,从不同视角获得的显现也是呈现对象的不同方式,它背后支持着一种透视主义的哲学预设。王叔之以“随人从变,己无常主”理解卮言,“随人从变”呼应言说的“因物随变,唯彼之从”,这是言说方式融化于言说的对象与内容;“己无常主”则就言、听的主体而论,呼应主体的无执。言说随着内容与情境而变化自身,消去了作为主体的作者之迹,因而卮言没有任何的执着,也没有一定如何的格式体例,随物而赋形,物变而迹化。这是因应变化的言说方式,也是真正克服了“意、必、固、我”的言说方式。而言说本质上就是一种引导,一种桥梁,一种通向生存真理的中介。《庄子》所践履的“三言”具有随物赋形的灵动性、流通性与圆融性,可谓一种充盈着变化而无所壅塞的言说方式。无论是以寓言为主还是以卮言为主来理解《庄子》的言说方式,二者都指向对凝固化、现成化、教条化的自觉防御。但这样的言路也给《庄子》文本的理解带来了困难,我们必须结合自己的生存体验,才能以参与和融入的方式切入《庄子》内篇的生存真理。

▲ 《濠梁图》,(清)金廷标 绘

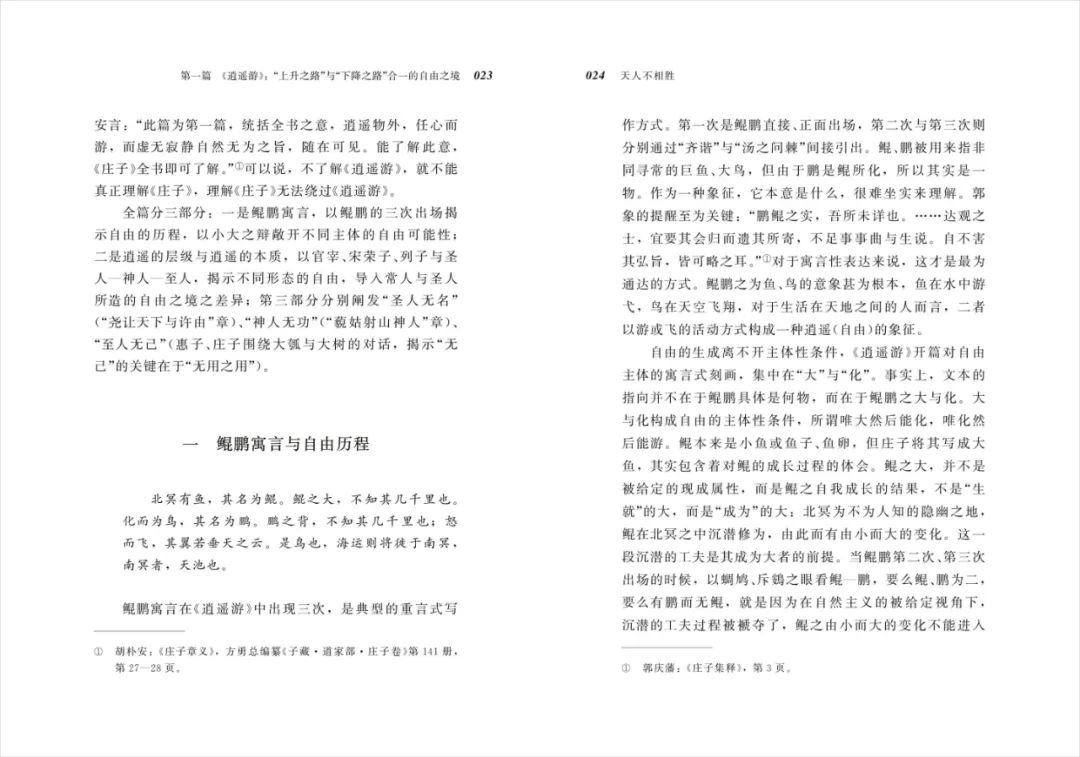

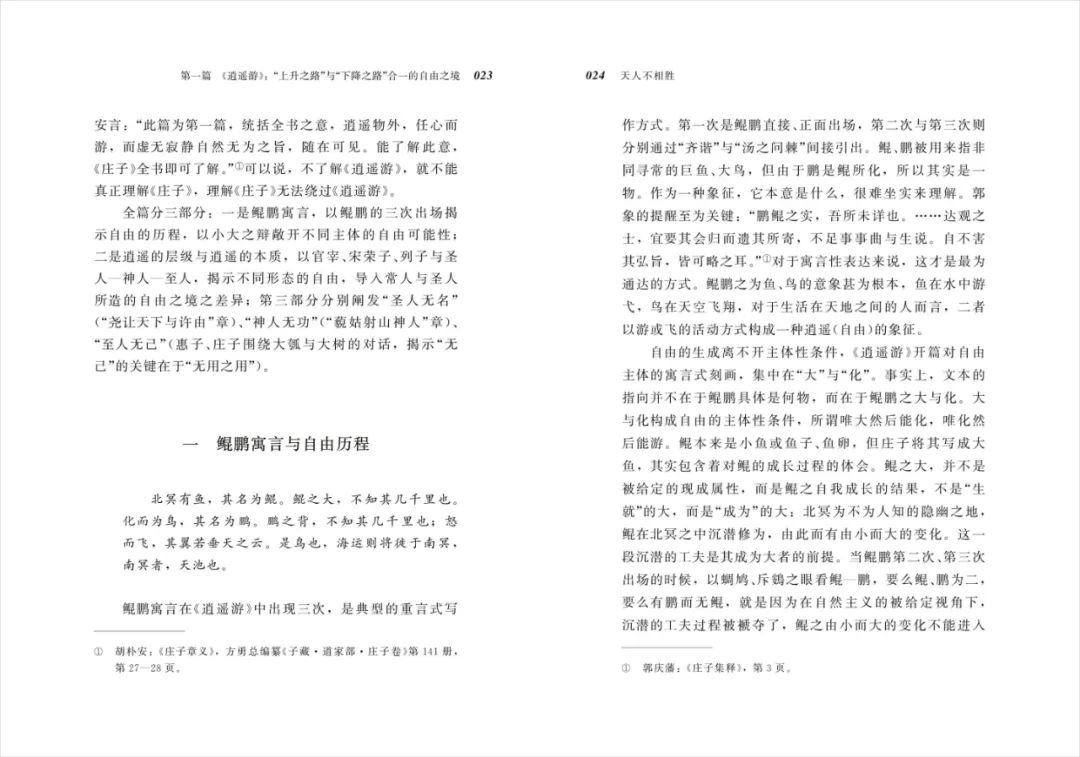

第一篇 《逍遥游》:“上升之路”与“下降之路”合一的自由之境 021三 “圣人无名”:圣人与常人自由的不同类型 063四 “神人无功”:“无功之功”与功效最大化 070第二篇 《齐物论》:“吹万不同”“咸其自已”的共生秩序 093第三篇 《养生主》:“形劳而神不伤”如何可能 189第四篇 《人间世》:“应世”与“游世”的辩证 253二 叶公子高使齐:化解阴阳之患与人道之患的两难 277三 颜阖将傅卫灵公大子:存人不失己,外化内不化 288第五篇 《德充符》:从“支离其形”到“支离其德” 307一 孔子与兀者王骀:圆满型人格与超越性人格的隐显交会 311二 兀者申徒嘉与子产:超越性人格与方内君子 321三 叔山无趾与孔子的相遇:超越性人格无法理解圆满型人格 334四 哀骀它与孔子:圆满型人格对超越性的超越 346五 超越“超越性”:从“以德忘形”到“上德忘德” 357七 《德充符》的多元交响、隐显线索和立体脉络 365第六篇 《大宗师》:作为生存论真理的“天人不相胜” 369三 “游方之内”与“游方之外”:两种生存真理及其张力 404四 三代以下统治秩序的担纲主体:明王及其玄德 462

陈赟,教育部人文社会科学重点研究基地华东师范大学中国现代思想文化研究所暨哲学系博士生导师、浙江大学马一浮书院教授。入选教育部长江学者奖励计划特聘教授项目、青年学者项目,教育部新世纪优秀人才支持计划,华人国学大典国学星斗计划·名家组(2022)等。出版专著《回归真实的存在:王船山哲学的阐释》《中庸的思想》《周礼与“家天下”的王制:以〈殷周制度论〉为中心》等10余部,其中《文明论的历史哲学》入选国家哲学社会科学成果文库。有学术论文200多篇在海内外发表。

插图来自网络,与文章作者无关。

如有涉及版权问题,敬请联系本公众号删除。