新刊|顾枝鹰:阅读西塞罗与西塞罗对荷马的阅读

编 者 按

Tullius Cicero)和他的作品。这种阅读和理解的过程本身的正当性,在一个渐渐远离西塞罗以及他所阅读的作家的时代,往往会陷于需要论证的境地。可是,潜在的合理论证本身又依赖于并发源于它所指向的那种阅读。因而,在如此的窘境之下,“乞援者”能够付诸实践的,或许只不过是呈现并反思可能的路径,并且与此同时发问:阅读西塞罗,“究竟以什么方式呢?”(《图斯库路姆论辩集》3.8)

谁能为我们指出阅读的最佳方式?想必是西塞罗本人——然而,这难道意味着,我们要被迫走进《图斯库路姆论辩集》1.37所提到的那间“招魂问卜所”(νεκυομαντεῖον)以乞灵于西塞罗,等候他的魂魄亲自为我们述说?难道唯独通过这种方式才可能认识他的灵魂?西塞罗在《图斯库路姆论辩集》中的化身玛尔库斯(Marcus)打消了我们的那个念头,他说一些人——

希望这些幻影说话,而这在既没有舌头也没有上颚还没有咽喉、胁腹和肺的力量和形体的情况下不可能发生。其实,他们无法用灵魂观看任何事物——他们把双眼作为万事的标准。(1.37)

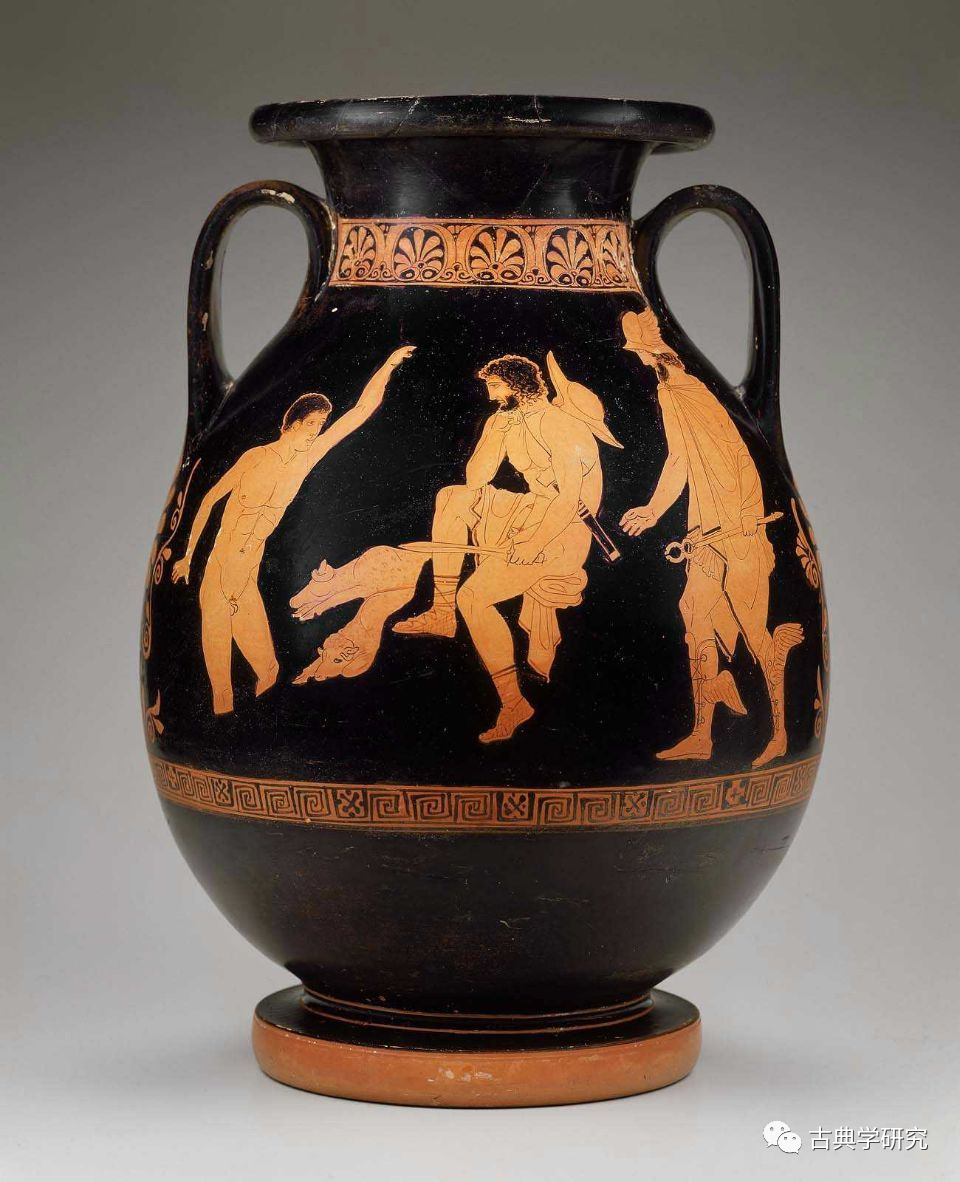

videre)对应第37节上文的“用心灵理解”(mente

complecti)。在这两个短语之间,玛尔库斯提到了荷马(Ὅμηρος)的“招魂问卜”(νέκυια,亦即《奥德修斯纪》[Ὀδύσσεια]第十一卷中的冥府之行)以及出处不明的两行诗——在他看来,诗人对“[灵魂]居于什么位置”和“[灵魂]本质如何”的“无知”助长了俗众对灵魂和死亡的错误观念。针对这两个问题,玛尔库斯断言,“应该凭借理性来学习”(1.36)。

我们看到,西塞罗试图以理性(λόγος)来理解荷马的言辞(λόγος)。正是因为这种古典意义上的理性,西塞罗没有一概否定荷马和诗人。实际上,他在书信中不止一次地引用荷马的某一行诗——西塞罗本人也具有诗人的身份——因此,倘若我们愿意成为西塞罗的言辞/理性的热爱者(φιλό-λογος),那么我们当然有理由尝试通过考察作为荷马读者的西塞罗来成为西塞罗的属己读者。

西塞罗尤其喜爱《伊利昂纪》(Ἰλιάς)6.208、11.784的“恒求至善并胜过他人”(αἰὲν ἀριστεύειν

καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων),并曾两次引用。在第六卷中,这是吕奇阿(Λυκία)首领、“希波洛科斯之子格劳科斯”在战场上对“缇得乌斯之子”(6.119)、围攻伊利昂城的著名人物迪欧美得斯(Διομήδης)的讲辞(6.145–211)中的一句。格劳科斯在讲辞开头说,自己这番话的起因是,迪欧美得斯询问他的“血统”。与此对应的是讲辞的结尾(6.206–211):

对他作出指点;而他会为了[他的]益处而信服。”

familiares)13.15.2(= 317 SB,前45年5月或6月)。

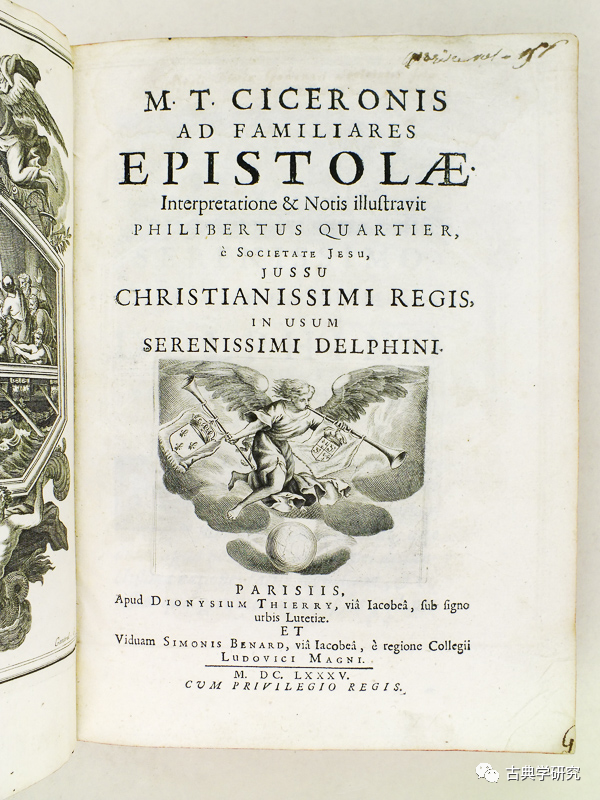

▲ 《致亲友书》

这是一封写给凯撒(Gaius Iulius Caesar)的信。西塞罗在信中以“统治者”(imperator)称呼凯撒,向他举荐了“一名年轻人”(adulescentem)普·璞热奇利乌斯(P. Precilius)。不过,这恐怕并非西塞罗此信的全部意图——

西塞罗的侄子昆图斯(Quintus Tullius Cicero)与凯撒交好(详见《致阿特提库斯书》[Epistulae ad Atticum]12.7.1[= 244 SB],约前46年10月)。这原本并不是值得在这里强调的事实,然而,我们从西塞罗的多封书信中得知,至少在涉及凯撒的问题上,昆图斯对他的伯父居心叵测。

西塞罗在《致亲友书》9.11.2(= 250 SB,前45年4月20日之后)把昆图斯视作“诽谤者我的人”之一,在《致阿特提库斯书》12.38.2(= 278 SB,前45年5月6日)又把他称作“我那龌龊的族人”。西塞罗在《致阿特提库斯书》13.9.1(= 317 SB,约前45年6月17日)说,关于昆图斯,他听说了“许多不可言喻的、难以名状的事情”,甚至于,其中有一件事情,“假设没有一支部队[的人]知道[此事],那么我就不仅不敢对提若口授,而且连亲笔写下都不敢……”。沙克尔顿·贝利推测, 西塞罗在这里原本肯定写下了昆图斯的暴行,但是,在阿特提库斯后来让自己的朋友阅读西塞罗的书信之前,他可能把相关内容抹除了。如果事实果真如沙克尔顿·贝利推测的那样,那么就更可证明昆图斯的不义——西塞罗后来说,他从巴珥布斯(Lucius Cornelius Balbus)那里听说,昆图斯宣称自己的伯父“与凯撒极其疏远,不应得到[凯撒]的信任”(《致阿特提库斯书》13.37.1[=

346 SB],前45年8月21日)。

昆图斯在凯撒那里诽谤西塞罗,挑拨他们的关系——西塞罗当然不能承认自己暗中参与了反对凯撒的活动,但是他也不能直接拆穿谎言,免得“抬高”诽谤者的身价、影响反驳意图的实现。因此,西塞罗以一封修辞性显著的推荐信作为回应。《致亲友书》13.15这样结尾:

我厌恶一个在自己的事情上不智慧的智慧者。(欧里庇得斯残篇905)

那么,这封推荐信的特殊之处究竟在哪里?尽管它只有短短三节,但却直接引用了出自荷马叙事诗的六个完整诗行以及一个短语,还有一行欧里庇得斯(Εὐριπίδης)的诗。

我们来看逐步接近涉及《伊利昂纪》6.208、11.784的相关内容。西塞罗说,“因此,我现在把自己从荷马的夸张带往欧里庇得斯的真实的教谕”(《致亲友书》13.15.5),然后给出了诗行:

我厌恶一个在自己的事情上不智慧的智慧者。(欧里庇得斯残篇905)

西塞罗解释道,璞热奇利乌斯的父亲“老璞热奇利乌斯特别称赞这行诗”,而且宣称“相同的”厌恶虚假的智慧者的人既能够“‘在向前的同时也向后’观看”(‘ἅμα

πρόσσω καὶὀπίσσω’

videre,这里的古希腊语短语引自《伊利昂纪》1.343),也能够“永远做最优秀的,并且胜过他人”。

《伊利昂纪》1.343是阿喀琉斯批评阿伽门农(Ἀγαμέμνων)的话:“而且他不懂得在向前感知某事的同时也向后感知”,意思是,阿伽门农缺乏“从过往之事中推出未来之事的能力”。因此,按照西塞罗此信中的说法,真正的智慧者应当具有能够感知(νοεῖν)未来——或说向后预见(pro-videre)——的心灵/努斯(νοῦς)。

这一段紧临我们上文引用过的结尾句之前。西塞罗在这里邀请凯撒以自己独特的“人格品质”来接纳年轻的璞热奇利乌斯,又用复数形式的强调代词ipsorum[他们本身的/他们自己的]突出璞热奇利乌斯父子二人。西塞罗仿佛暗示,在评价灵魂资质或精神品质的问题上,凯撒原本就与老璞热奇利乌斯看法相似,或者,凯撒本人就是那种卓越之人,从而应当听从自己的推荐,使那位优秀的年轻人得到凯撒的知遇。因此,在《致亲友书》13.15.2中,西塞罗对《伊利昂纪》6.208(11.784)的引用所偏重的正是精神的卓越性。

《致胞弟书》(Epistulae ad fratrem)3.5.4(= 25 SB,前54年10月末或11月初)也引用了同一行诗,不过在文字上有两处差异。这封信比九年后的推荐书长得多(一共9节),而且涉及了众多话题,分别是(若按照节作粗略的划分)《论共和国》(De

re publica)的写作(第1–2节)、与凯撒的关系(第3节)、“诗行的创作”(versibus faciendis,第4节)、伽比尼乌斯(Gabinius,第5节)、“书卷”(libris,第6节)、昆图斯在十六天中所写的“四部肃剧”(第7节)以及战神玛尔斯(Mars)神庙附近阿璞皮乌斯大道(via Appia)上“令人震惊的洪水”(第8节),第9节则是结尾。

▲ 《致胞弟书》

西塞罗在第4节提到大约两三个月前的事情。他当时收到弟弟从不列颠(Britannia)寄来的信(详见西塞罗的回信,亦即《致胞弟书》2.16.4[= 20 SB,8月底])。据西塞罗所说,昆图斯在信中请求西塞罗协助他就不列颠的见闻作诗。尽管西塞罗答应了弟弟,写道:

我本人会乐意地,如你所要求的那样,用你想要的那些东西帮助你,并且把你所要求的那些诗行寄给你。

noctuam)。

但是,那一点完全没有逃过你[的观察],就是,对于诗歌来说,需要灵魂的某种活跃,[但是]我[们]的时代完全夺走了这种活跃。实际上,我正在将自己带离对共同体的一切关心,并且把自己托付给文辞,但是我依旧会为你指出,凭赫剌克勒斯起誓,我当时尤其想要瞒着你而非他人的事情:令我苦闷,我最可爱的弟弟啊,令我苦闷的是,现在不存在共同体,不存在[正义的]裁判所,而且,我的一生中的这个时刻——它应当在属于元老的那种威望中绽放——或是为公事上的辛劳所纠缠,或是为个人的文辞所支持。其实,我从年少时就盼望的那一点,πολλὸν ἀριστεύειν

καὶ ὑπείροχος ἔμμεναι ἄλλων[绝伦逸群并且胜过他人],完全破灭了。

西塞罗一向关注作为共同体的罗马城邦。可是,他在这里却两次把公共事务与个人的著述事业对立起来。这种对立的原因在于,据西塞罗所说,当时并不存在真正的共同体,也不存在正义的裁判所,而这两者正是“绝伦逸群并且胜过他人”的理想的基础。西塞罗期待的究竟是怎样的共同体?或者说,在他看来,此时的罗马政治出现了什么问题?这封书信的写作时间让我们想起一个历史事实:大约一个月之前,凯撒之女、庞培之妻尤利阿(Iulia)去世了。

尤利阿大约生于前83—前76年之间。她在前59年4月与庞培成亲(详见普鲁塔克,《伽尤斯·凯撒传》14.7;苏厄托尼乌斯,《被奉为神明的尤利乌斯传》21.1)。尽管这是一场政治婚姻(详见《致阿特提库斯书》2.17.1[= 37 SB,前59年五月初];普鲁塔克,《庞培传》49.3;革珥利乌斯,《阿提卡之夜》4.10.5),但夫妇二人感情甚笃(详见《庞培传》53.1;玛克西穆斯,《嘉言懿行录》4.6.4)。

根据《嘉言懿行录》4.6.4和《庞培传》53.3–4的说法,在前55年夏天的“营造官选举大会”上,“庞培的身边有人交手搏斗,而且不少人被杀死”。庞培的托袈沾上了别人的血迹,就让仆人在“一片混乱和匆忙中”把衣服送回家去更换。尤利阿看到血衣,以为丈夫遭遇不测,便“因为喘不过气而摔倒了”,不幸流产。尤利阿后来再次怀孕,但她为了诞下这个孩子(数日后夭折)而于前54年9月初难产而死。

▲ 尤利阿看到沾满血迹的庞培衣服后晕倒

西塞罗在《致胞弟书》3.1.17(= 21

SB,前54年9月;第25节亦提到凯撒的“丧女之痛”)说,凯撒当时寄给他“一封极其悦耳的信”,其中谈到了女儿的去世。西塞罗无疑读出了凯撒的哀伤:“[那封信]愈是悦耳,那一遭际带给凯撒的痛苦就越是巨大”。

这种在情感上所受的刺激并不止于凯撒、庞培和西塞罗。关于尤利阿的葬仪,普鲁塔克在《庞培传》53.6中这样描述悲痛的民众:

尽管庞培已经作了安排,要把她的遗体安葬在[他的]阿珥巴庄园,但是,民众强行把[遗体]往下送到战神平原那里[安葬],相较于对庞培和凯撒给予恩惠,[这]更是出于对那名女孩的怜悯。

民众“强行夺走”尤利阿遗体时的内心活动,恐怕连他们本人也很难清楚道出。我们可以确定的只有《〈自建城以来〉各卷摘要》(Periochae

librorum A. U. C.)106中的这个说法:“尤利阿得到了民众给予的荣誉”。因此,尤利阿的去世(以及那名婴儿的早夭)并非单纯的个人事件。既然玛克西穆斯宣称这一事件“实际上伴随对整个大地的巨大伤害”(《嘉言懿行录》4.6.4),我们就有必要考察它对庞培和凯撒之间的关系的影响以及随之而来的对共同体的影响。

玛克西穆斯在同一节后文说,尤利阿的死亡割断了“凯撒与庞培因为共通的血缘纽带而连结起来的同心”。concordia[同心]一词也见于提及尤利阿之死的多种作品。帕忒尔库路斯(Gaius Velleius Paterculus)在《罗马史》2.47.2也说尤利阿是“居中的、在格奈·庞培和伽·凯撒之间连接着的同心的保证”。诗人路卡努斯(Marcus Annaeus Lucanus)在《内战纪》1.118把尤利阿比作“那些连接女婿和岳丈[的]居中的萨宾女子”, 并且以词组“异心的同心”(concordia discors,1.108)来描述先前的“短暂时光”具有的特征。另外,弗洛茹斯(Publius Annius Florus)在《[〈自建城以来〉中]涉及七百年里一切战争的[内容]摘要》(Epitome bellorum omnium annorum DCC)2.13.13中也用“同心”来概括尤利阿在世时所实现的政治状态,而且说凯撒与庞培在她殒命后“立刻爆发了竞争”。

尤利阿的亡故使庞培与凯撒的矛盾迅速激化。出于对凯撒的恐惧,贤良派(optimates)最终选择支持先前他们并不信任的庞培,而贤良派恰恰是庞培渴求的政治力量——前58年,臭名昭著的克洛迪乌斯(Publius Clodius Pulcher)在公开的集会上使庞培沦为平民的“笑柄”,庞培当时寻求贤良派的支持而不得。因此,我们看到,凯撒与庞培的“同心”状态的突然终结意味着贤良派和平民派的分裂的加剧。而实际上,如加德纳所言,三巨头——凯撒、庞培和克拉苏——在前60年的结盟本身恰恰诞生于西塞罗的“同心”理想的“废墟”。那么,我应该如何理解这种“同心”的分崩离析呢?——我们知道,西塞罗在前49年还有一部未竟之作《论同心》(De concordia,可能是政治演说词或者短论),其实就旨在修复凯撒与庞培的关系。

▲ 三巨头

根据玛努瓦尔德的说法,西塞罗的“诸阶层的同心”(concordia ordinum)的雏形见于他在前66年发表的演说词《为克路恩提乌斯辩护》(Pro Cluentio)152,玛氏称之为“元老与骑士的一种密切合作”。而在发表于前56年3月、涉及不同阶层间的张力的演说词《为色斯提乌斯辩护》(Pro Sestio)中,我们亦能从西塞罗对贤良派的崭新定义里窥见他的“同心”愿景。

这种智慧应该如何理解?西塞罗说,由于罗马人的祖先“当时无法承受国王的统治”,因此他们就

“创设了任期一年的官职”。这些官员“永远”执行元老院的决议,而元老们“由所有人民来挑选”,以守护整个共同体:他们要“支持”骑士,并且“照顾、增加平民的自由和利益”。西塞罗在下一节的说法更加令人惊讶:

毋庸置疑,西塞罗在这里给出了他所认为的真正的贤良派。而实际上,西塞罗在前文中已经作出了类似的表述,只不过在结尾部分说得稍许抽象一些。他在《为色斯提乌斯辩护》97中毫不含糊地说,“生意人”也可以属于“贤良派”的范畴,甚至“被释奴”也是如此。这些贤良在德性品质上拥有共同的特点:他们“无所伤害,在天性上并不邪恶且充满狂怒,也不为家里的困难所阻碍”。尽管这里的否定句的意思已经足够清晰,西塞罗还是在第98节用肯定句作了更加简练的解释:“所有”希望实现“伴随着尊严的闲适”(cum dignitate otium)的人都是贤良派。

诚如玛努瓦尔德所言,西塞罗对贤良派的概念有其独特的理解。西塞罗从字面入手对其加以德性上的要求,淡化了他们在政治角色和社会地位上的色彩:城邦的领导者就是这群人中最优秀、最严肃的人;从而,西塞罗以这种方式把两股相对的政治力量融合在一起,支持自己这一做法的,便是“正人君子/端人正士/好人”(bonus)。在他看来,只要心怀良好的意愿(按照他的定义),无论地位高低,就都能一起服务于共同体,而传统的罗马政制据说就能保证这种情况的发生。

类似的“一致”和“同心”的概念还见于西塞罗的其他众多作品。比如,在前63年的《反卡提利纳》(In Catilinam,4.14–15)中,西塞罗说,“所有人都持同一种看法”,除了被他排除在公民范畴之外而归为“公敌”(hostium)的人。他提到“罗马骑士”(equites Romanos)、“财务护民官”(tribunos aerarios)和“书记员”(scribas)等多种身份,并且使用了“共通的”(communis)、“同盟和同心”(societatem concordiamque)、“与你们结合”(vobiscum ... coniungit)、“结合”(coniunctionem)等等众多语意相近的表达。而当西塞罗在《论共和国》中对“共同体”(res publica)作出定义时,类似的说法再次出现:

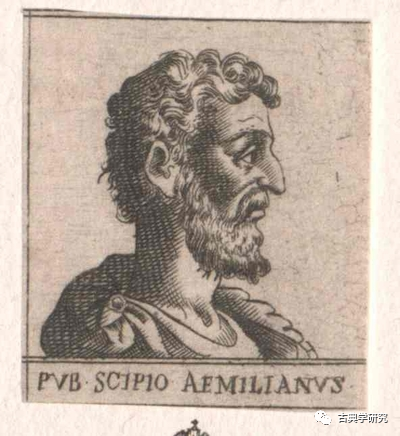

Cornelius Scipio Aemilianus)之口的定义中,西塞罗依旧从字面入手来解释res

publica[共同体/公共事物]:形容词publicus[公共的]来自名词populus[人民]。西塞罗给出的定义或许会让我们想起亚里士多德在《政治学》3.1276b中的说法,亦即城邦是“城邦民组成的政制共同体”。不过,亚里士多德的陈述偏重的是“城邦民个体”,而西塞罗笔下的“人民”却被视作“一个单一的整体”:

进而,当某些人由于财富、出身或者什么资源而占据了共同体时,便有了派系,但是,那些人却把自己称作贤良/最好的人。其实,如果人民最有权力,而且一切都由他们的裁断而得到统治,那么,[这]就被说成是那种自由,但其实是放纵。(3.23)

▲ 斯奇皮欧

也就是说,西塞罗既鞭挞了自诩为“贤良”的寡头,又没有不加批判地完全倒向俗众,而是艰辛地尝试着维系住共同体中不同阶层之间的平衡。因此,根据他在《反卡提利纳》《为色斯提乌斯辩护》以及《论共和国》中的相关表述,我们可以相当清楚地看到西塞罗对“同心”“一致”等理念的真诚而长期的坚持;而与此形成鲜明反差的乱伦、渎神、行贿、报复的克洛迪乌斯刚好可以被视作那个“道之不行”的罗马的缩影——“不存在共同体,不存在[正义的]裁判所”——我们正在考察的《致胞弟书》3.5.4不正是在如此这般的时间和空间中从西塞罗之手寄出的吗?

因此,当西塞罗向弟弟倾诉自己“从年少时”就期待着的“绝伦逸群并且胜过他人”(πολλὸν ἀριστεύειν

καὶὑπείροχος ἔμμεναι ἄλλων)彻底无望时,这位修辞家所强调的并非个人的精神卓越性在他“一生中的这个时刻”由于自己的“懈怠”而沦丧;他真正想说的其实是,城邦的败坏已经致使“成为最优秀的/止于至善”(ἀριστεύειν)的理念本身“完全”失去可能——连支持“同心”的“好人/正人君子”都不存在,又怎么会有“最好的/至善的”共同体?在柏拉图的《王制》2.368e中,苏格拉底为了探究“一个人的正义”而提出探究比一个人“更大的”“整个城邦的”正义,

从而使城邦的正义成为我们得以试图看清个人正义的基础。而在西塞罗写给弟弟的这封书信中,他的想法显然与柏拉图的文字不无相通之处:至少,对于西塞罗本人而言,他个人的精神卓越性同样无法彻底脱离一个能够为此提供基本可能性的城邦。

如果说荷马在《伊利昂纪》6.208和11.784中以同一行诗歌先后提及、限制身体性的卓越,那么,西塞罗在他的两封书信中对这一诗行的引用就从身体的卓越上升到精神的卓越,并随之突破作为局限的“个人”,带领他的读者把原先私己的关怀扩展到共同体的层面而着眼于政治良序。就此而言,西塞罗已经通过他本人对荷马叙事诗的运用向试图理解他的中国读者些许透露阅读其作品的可能途径。

作者简介

顾枝鹰,1993年生于上海,中国人民大学古典学博士(2023),美国得克萨斯大学奥斯汀分校联合培养博士研究生(2021—2022)。中国社会科学院外国文学研究所古典学研究室助理研究员,《古典学研究》期刊编辑,上海翻译家协会会员,中国外国文学学会古典学研究分会秘书,国际西塞罗之友协会会员。主要研究古希腊罗马语言文学,译有凯撒《高卢战记》第一卷(2015)、西塞罗《图斯库路姆论辩集》(2022)等,合译《拉丁语语法新编》(2017)、《剑桥古典希腊语语法》(2021)。

延伸阅读

● 首发 | 西塞罗《论诸神的本性》1.1–56(顾枝鹰翻译)

● 经典与解释·六点 | 西塞罗《图斯库路姆论辩集》(顾枝鹰译注)

● 《古典学研究》新刊 | 于璐:西塞罗论自然法和理性的限度

编辑|张梓源

关注我们

插图来自网络,与文章作者无关。