新刊|朱振宇:《神曲·天国篇》第一歌中的变形记

编 者 按

本文刊于《古典学研究》创刊号,注释从略。感谢朱振宇副教授授权“古典学研究”公号网络推送。

一 从保罗到阿波罗

《天国篇》的这一开篇的隐文本是《哥林多后书》第12卷中记述的保罗(St. Paul)神游天国的故事:

我认得一个在基督里的人,他前十四年被提到第三层天上去。或在身内,我不知道。或在身外,我也不知道。只有神知道。我认得这人,或在身内,或在身外,我都不知道。只有神知道。他被提到乐园里,听到隐秘的言语,是人不可说的。(《哥林多后书》12:2-4)

在这段文本中,虽然保罗从未承认这个“在基督里的人”就是自己,然而中世纪解经学家从未怀疑保罗是这一段神游的经历者。从《哥林多后书》的语境看,保罗之所以不能描述天上的景象,是害怕言说天上的秘密会有违于谦卑的美德:

为这人,我要夸口。但是为我自己,除了我的软弱以外,我并不夸口。我就是愿意夸口,也不算狂。因为我必说实话。只是我禁止不说,恐怕有人把我看高了,过于他在我身上所看见所听见的。(《哥林多后书》12:5-6)

即将书写《天国篇》的但丁(DanteAlighieri)有着超过保罗的焦虑:毕竟,为了完成书写天国景象的使命,他必须实现对保罗的超越,因此,诗人转而向阿波罗(Apollo)乞灵:

▲ 《阿波罗》

啊,卓越的阿波罗,为了这最后的工作,使我成为符合你授予你心爱的月桂的要求的、充满你的灵感的器皿吧。(《天国篇》1.13-15)

阿波罗是古典神话中的太阳神,在中世纪教父作品中,将太阳与基督教至高者联系在一起的写法并不少见,圣方济(SanFran-cesco di Assisi)的《太阳弟兄的颂歌》(Canticum Fratris Solis)便是代表。在《飨宴篇》(Il Convivio)中,但丁也曾用这一类比解释过上帝与其他存在者的关系:

在感官可以觉察到的宇宙中,最值得被当作上帝象征的莫过于太阳,太阳首先用可见的光照亮自己,而后又照亮所有天体和最基本的物质;上帝也是这般,首先用理智之光照亮他自己,而后,照亮天上的以及其他有理智的造物。太阳用自己的热量给万物赋予生命,如果某些事物被这热量摧毁,那也不是出于本源的意图,而是偶然的结果。类似地,上帝在善中给万物赋予生命,如果某些事物是邪恶的,这也并不是出于神的意图,而是在神想要的结果展开的过程中出现的偶然。(《飨宴篇》3.12.7-8)

在这段向阿波罗的乞灵中,不难看到《天国篇》的开篇对《地狱篇》及《炼狱篇》开篇的回应与超越。在《地狱篇》第一歌中,但丁向维吉尔(Virgil)致敬,《炼狱篇》第一歌中,但丁向缪斯、尤其叙事诗女神卡利俄珀(Calliope)乞灵。在进入天国时,维吉尔已经离去,而《变形记》中卡利俄珀讲述的与后世伊甸园故事高度契合的冥王劫掠普罗塞皮娜(Proserpina)的故事,也随着但丁离开炼狱山顶的“人间乐园”成为过去。到《天国篇》开篇,但丁的乞灵对象变成阿波罗,从地狱到天国,但丁灵感来源的寄托也从异教的古典诗人、异教缪斯上升到基督的象征,并将形容保罗的“器皿”与象征阿波罗荣耀的月桂联系在一起。

▲ 佛罗伦萨前的但丁

多梅尼科·迪·米歇尔诺 绘,1465年

然而,但丁为何不采用教父写作中经常出现的办法,直接向上帝祈祷?答案似乎在于阿波罗的诗神身份——借助异教诗篇的高贵言辞力量,去补充保罗式的无能为力。正如接下来的三韵句所说的:

迄今帕尔纳索斯山的一峰对我已经足够;但现在为了进入这尚未进入的竞技场,我需要这座山的双峰。(《天国篇》1.16-18)

帕尔纳索斯山(Parnassus)的双峰分别是尼萨(Nissa)与契拉(Cyrrha),卢坎(Lucan)在《内战记》(Pharsalia)里分别将两座山峰赋予阿波罗与巴克库斯(Bacchus)。依据但丁之子彼得(Pietro di Dante)的解释,在但丁的文本中,尼萨代表尘世的知识,而契拉代表永恒的知识;德·安吉利斯(De Angelis)则认为,尼萨代表巴克库斯的雄辩,契拉则代表智慧。虽然古今注释者的解释莫衷一是,但无论采取哪种解释都可以推知,但丁想要将古典诗歌的修辞与基督教的真理结合,完成其“神学家-诗人”(poetatheologus)的使命。

然而,但丁心中所想的显然不是维吉尔的史诗,而是奥维德(Ovid)的《变形记》:

你进入我的胸膛,如同你战胜玛尔希阿斯,把他从他的肢体的鞘里抽出时那样,替我唱歌吧。啊,神的力量啊,如果你给予我那样大的援助,使我能把这幸福的王国在我脑海中留下的影子表现出来,你将看到我来到你心爱的树下,把它的叶子戴在我头上,诗篇的题材和你的援助将使我配戴这些叶子。(《天国篇》1.19-27)

这数个诗行中援引的第一个故事讲的是萨提尔玛尔希阿斯(Marsyas)与阿波罗竞技吹风笛,失败后被活剥了皮;第二个故事讲的是阿波罗追求达芙妮(Daphne),后者变成了月桂树。在但丁熟悉的文献中,叙述两个故事的文本或许并不唯一,但在灵泊(Limbo)现身过的古代诗人的作品中,同时讲述二者的最著名诗篇显然是《变形记》。

二 《变形记》中的自然与技艺

《埃涅阿斯纪》与《变形记》同为奥古斯都(Augustus)时代的伟大诗篇,并且都以对奥古斯都时代的赞美收尾,因而批评者经常将二者比较:前者讲述罗马祖先埃涅阿斯逃出特洛伊到罗马建城的故事,后者则从创世开始讲述到奥古斯都时代;前者以冥府之行为核心,有严谨的向心结构,后者虽然大体遵循线性时间线索,但故事之间的衔接却偶然而随意;前者讲述英雄的虔敬(pietas)如何通过克服爱欲而成就伟业,后者则不停地将光怪陆离的爱情与变形传说嵌入英雄叙事。

让-奥古斯特·多米尼克·英格尔斯 绘,1809/1819 年

被但丁在《天国篇》开篇引用的阿波罗与达芙妮的故事就完美地再现了爱欲在征服心灵的过程中展现出的强大力量。

这个爱情故事发生在创世的一系列故事之后,起因是丘比特(Cupid)与阿波罗的冲突。由于不满意小爱神和自己一样使用弓箭,自负的阿波罗斥责了丘比特,被触怒的小爱神认为自己技高一筹,就用点燃爱欲的金箭射中阿波罗,却用驱散爱欲的铅箭射中达芙妮,就这样导演了一出一厢情愿的爱情悲剧:在阿波罗的疯狂追逐下,无法逃匿的达芙妮变成了月桂树(《变形记》1.452-567)

斯蒂芬斯(Wade Carroll Stephens)探索了奥维德时代有广泛影响的俄耳甫斯主义传统,他指出,这种传统在赫西俄德(Hesiod)代表的古希腊诗歌中就已存在,其标志之一是强调爱欲的强大力量。毕达哥拉斯也受到俄耳甫斯主义的影响,并将这种传统传递给恩培多克勒斯(Empedocles),后者提出四根说,并将世界的变化归结为原子的聚合与分离,前者被称为爱,后者被称为恨,因此,爱与恨被看作世界变化的本源动力。在以卢克莱修(Lucretius)的《物性论》等为代表的古罗马诗歌中,将维纳斯(Venus)驯服战神玛尔斯(Mars)写成世界开端神话的做法体现了这种传统。《变形记》中爱恨情仇主题频繁出现,也正源于此。由于《变形记》的主题是书写自天神创世直到奥古斯都时代“旧形如何化作新体”,因此,与《神谱》中在混沌、大地、幽冥世界之后诞生的厄罗斯(Eros)相似。《变形记》第一卷中紧随创世故事出现的丘比特形象也应被理解为世界生成的原动力,他的愤怒不仅是荷马史诗主题的延续也是造成斗争与毁灭的力量。按照这样的理解,丘比特与阿波罗的竞赛实为一场自然与诗艺的竞逐,这种竞逐贯穿《变形记》全诗。

故事结局的阿波罗似乎是一位胜利者,达芙妮“人”的形象消失了,她失去言语能力,变成了诗神美丽的符号。但显然,阿波罗的胜利并非依靠诵诗的技艺取得,他的执着求爱伴随着喜剧性的讽刺感,月桂树的屈服也显得似是而非:

然而福玻斯仍爱她,右手摸着树干/他感觉新生的树皮下她的胸膛尚在/悸动,于是将原是手臂的枝条搂入怀/亲吻这棵树,可是树仍然躲避他的吻。(1.553-556)

▲ 《阿波罗和达芙妮》

弗朗西斯科·阿尔巴尼 绘,1615年

当阿波罗要达芙妮做自己的树、分享自己的荣光时,

月桂树以它新造的枝柯/表示赞同,仿佛在颔首,树冠摇曳。(1.566-567)

对于月桂树从退缩到颔首默认的转变,阿波罗掌握着最后的解释权。然而,枝柯的摆动果然意味着赞同吗?这令当代读者联想起《1984》中某个片段的结局,读者看到的是爱欲那霸道而战无不胜的力量,还有变幻中的不屈的自然(变成月桂的达芙妮)。

如果说达芙妮故事中的阿波罗并未展现出诗神真正的技艺,那么,在同样被但丁在《天国篇》开篇援引的玛尔希阿斯故事中,作为竞技胜者的阿波罗也未能摆脱激情引起的愤怒——竞赛的胜利并未给阿波罗带来快乐,他惩罚了傲慢的萨提尔,将他活剥了皮。正如博朗利(Kevin Brownlee)指出的,在这个总共只有19行诗的故事中,奥维德没有描述竞技双方演奏技巧的高超及音乐迷人的魅力,而仅仅用血淋淋的剥皮情景表现了阿波罗的残酷:

“你为何要将我剥开?”他大叫/“啊——我悔改!啊——笛子根本不重要!”/他不停嘶叫,皮却从肢体表面扯掉/全身都变成巨大的伤口,血到处涌冒/肌腱显露出来,血管失去皮肤的遮覆/不停地颤动,你可以数清弹跃的脏腑/和挂在胸腔中的肺,在光里近乎透明。(6.385-391)

在这个悲惨的故事中,作为技艺的失败者,神与人都被迫面对赤裸裸的自我:阿波罗在冲冠一怒中撕碎了诗神优雅光辉的面具,酒神的信徒萨提尔则被迫与自己的皮剥离。那是自我的表象,就像诗人努力缔造的面具,怒火的涌动与形体的破碎都印证着这不断变易的世界背后绵绵不绝的原动力。那就是被恩培多克勒斯称为“恨”的力量,它与爱一起缔造了《变形记》第十五卷中哲人毕达哥拉斯(Pythagoras)眼中的世界:

万物皆流,所有的形象都在更新/时间本身也在片刻不停地流逝。(15.178-179)

这无限流变的世界没有目的,支配它的只有偶然与必然,四因的性质以及轮回具有物理上的必然:

永恒的宇宙包含着四种始基性的物质/其中两种,土和水,因为结构致密/被它们自身的重量拽向较低的地方/另外两种因为很轻盈,又无物阻挡/便升向高空,就是风和比风还纯的火/它们从彼此发源(虽然空间上相分隔)/又返归彼此……(15.239-245)

灵魂与身体的结合却是偶然的:

灵魂四处/迁徙,从这里到那里,随意占据身躯……(15.165-166)

从第十五卷毕达哥拉斯的学说回看前十四卷,不难发现隐藏在形形色色变形故事中的形形色色的偶然与必然——诸多悲惨的爱情故事起源于偶然的一见钟情,诸多小人物的悲惨死亡起源于偶遇,诸多城市与王国的兴衰存亡起源于凡人或天神的偶然之举,就连故事与故事的情节衔接也是偶然的。一旦悲剧发生,变形又以某种不可遏制的必然性发生,变形的男男女女失去了话语权,直至成为静默世界秩序中的物种起源。

在《埃涅阿斯纪》的“冥府对话”中,安奇赛斯也讲述过世界轮回的原理。世界的本源是一股元气(spiritus),这种元气贯注于万物,也形成人与动物的心灵:灵魂经过人世浮沉离开躯体回到冥府的时候,要到烈焰中烧去因肉身而来的罪孽,直到剩下纯净的心灵和空灵之火。但经过烈火洗练的灵魂仍然不能逃脱生死的轮回,

他们排着长队来到河边,目的是要他们在重见人间的苍穹之时把过去的一切完全忘却,开始愿意重新回到肉身里去。(《埃涅阿斯纪》6.750-751)

雅各布·范·斯旺伯格 绘,1620年

但是,罗马人,你记住,你应当用你的权威统治万国,这将是你的专长,你应当确立和平的秩序,对臣服的人要宽大,对傲慢的人,通过战争征服他们。(6.851-853)

在《埃涅阿斯纪》里,罗马的辉煌成就是神的决定,虽然生死的无常为帝国的命运罩上阴影,但代表命运的神王尤庇特(Jupiter)有坚定的形象,英雄的虔敬也贯穿始终。这意味着,冥府授予的政治技艺至少能部分克服机运。

在《变形记》末尾,对罗马政治技艺的歌颂也在尤庇特对奥古斯都的预言中走向高潮:

我何必向你细数各蛮国和大洋两岸的/那些民族?可居之陆地包含的一切/都将属于他,大海也将是他的臣虏。/赐予世界和平后,他将致力于颁布/公民权利的律令,成为最公正的立法者……(15.829-833)

然而《变形记》中的诸神就如在爱欲面前败退的阿波罗,他们喜怒无常,就像机运的木偶。于是,毕达哥拉斯关于形体永恒变化的学说极大地削弱了英雄史诗的信服力。在那个永恒的变幻世界中流逝的,不仅有庄严诗神与渺小萨提尔的诗歌技艺,还有伟大如天神的帝国技艺及其创造的“黄金时代”。

▲ 毕达哥拉斯

在毕达哥拉斯涌动的宇宙中,不死的是灵魂:

魂则根本不会死,从原来的居所离开/它们总是会寻找新的家,永生无殆。(15.158-159)

如果在诗学意义上形体意味着诗人创造的形象,那么,灵魂就是诗人本人——他就像被剥皮的萨提尔,尽管被剥去了肉身(政治放逐),却仍有不屈的心灵,

三 爱欲、机运与倒转的奥维德

相比《埃涅阿斯纪》,《变形记》中的阿波罗诚然保留了其作为埃涅阿斯指引者的形象,作为预言之神与知识热爱者,他也确实显现出正面力量。他曾指引卡德摩斯(Cadmus)追随母犊去往建城之所,也曾将未出生的医神埃斯库拉皮乌斯(Aesculapius)从母腹救出,将其托付给聪明的喀戎(Chiron)学习知识。然而,作为技艺之神的阿波罗却总是败给自然的力量:他用尽话语的力量却无法阻止心爱的库帕里索斯 (Cyparissus)因悲伤而变成柏树。为了追随美少年许阿钦托斯(Hyacinthus),“齐塔琴的音乐和弓箭都被他抛下”,却又因卖弄技艺而误杀爱人,他的琴声换不回爱人的生命,只能在化作花朵的爱人的花瓣上刻上自己“悲伤的符号”;他教授给儿子法厄同(Phaeton)驾驶太阳车的技艺,却只能将儿子的性命交给机运;他因热爱西比尔而满足她不死的愿望,却无法阻止其青春的流逝……在所有这些故事中,诗神的失败都展现了技艺的无能,以及大自然的桀骜不驯。

在《地狱篇》中,维吉尔曾经追忆过自然的这种可怕力量,他说自己在“基督劫掠地狱”的时刻感受到了这种力量,并将其称为“爱”:

我以为宇宙感觉到爱了,有人认为,由于爱,世界常常变成混沌;在那一瞬间,这古老的巉岩在这里和别处都出现了的这样的塌方。(12.41-45)

相应地,在惩罚贪财与吝啬罪的第四狱,维吉尔将尘世财富变化的原因解释为Fortuna[机运]的作用:

她的变化无尽无休,必然性迫使她行动迅速;因此,就常常轮到一些人经历命运变化。(7.88-90)

将基督的爱解释为造成混沌、毁坏秩序的自然力,将好运与厄运看做机运女神的分配,这样的举动标志着维吉尔作为异教圣贤的不信。但在《埃涅阿斯纪》中,埃涅阿斯恰恰凭借自己的虔敬与坚韧克服了作为机运的磨难与爱情,才取得了成功。在地狱漫长的旅行中,维吉尔也处处体现出这种坚韧,并时时勉励但丁以同样的坚韧克服困难。

维吉尔体现的面对苦难与爱欲的坚韧大体上可以归结为廊下派的“无情”(apatheia)。按照这种信念,情感的动荡来自原子的偶然运动,能够毁灭世界的秩序,因此,智慧者应该依靠理性,克服不良的性情如愤怒、恐惧等的搅扰。虽然廊下派并不拒绝如喜乐、怜悯这样的良好情感,但就其认定的坏的情感而言,“无情”才是真豪杰。奥古斯丁(Augustine of Hippo)不同意廊下派关于性情的看法。他认为,性情之所以能被激惹,本身就是原罪的后果。不过,虽然激情本身带有罪性,但作为亚当后裔的人却应该承担此生的虚弱,不动情的完美状态不能存在于此世:

只有人没有罪时,才能这样无情。如果没有罪,现在就能足够好好活着;谁要认为自己无罪地活着,他并不是无罪,而是无法接受恩宠。这样,如果把所谓的“无情”当成心灵不能沾染任何情感,谁不会认为这种麻木是最坏的罪过呢……如果无惧存在、无悲所动就是无情,那么,如果我们要按照上帝正直地生活,在此生就要避免这无情;而在那所应许的永恒的真正幸福中,我们当然希望无情。(《上帝之城》14.9.4)

在奥古斯丁看来,正义的生活并不意味着消灭情感,而是正确地运用情感:

好人和坏人都可以有意志、谨慎和喜悦;换言之,好人和坏人也都可以欲、惧、乐。但好人以好的方式、坏人以坏的方式使用,正如人的意志可以正直也可以下流。(《上帝之城》14.8.3)

在地狱中,作为罪人的但丁时时受到激情的纠缠,恐惧、(对罪人的)悲悯、悲伤、绝望……伴随着坎坷的旅程,无疑有几次他也表现出正义或恰当的情感,比如在斯提克斯沼泽中他曾怒斥阿尔津蒂(Filippo Argenti);在地狱第八层贪官污吏的恶囊中,也是恐惧令他正确察觉出鬼卒们的恶意。在炼狱山顶,懊悔之情带来的痛苦令其支持不住,但贝雅特丽齐(Beatrice)对这种痛苦却表示认可,也正是这样剧烈的痛苦才最终令但丁扭曲的爱欲彻底倒转过来,“使得其他事物当中最令我入迷的变成了我所最憎恨的”。罪恶带来的苦乐与皈依时感到的痛苦与激情相当——这是《埃涅阿斯纪》中的英雄不曾体会过的情感,也是向导维吉尔无法传授给但丁的体验。正是在此意义上,在《天国篇》开篇呼唤阿波罗的但丁转向了奥维德。

尴尬的是,《变形记》的故事中充满暴力、罪恶与伤感:潘(Pan)和绪任克丝(Syrinx)的故事、那喀索斯(Narcissus)与厄科(Echo)的故事表现了一厢情愿的爱情带来的折磨,毕布利丝(Byblis)和穆拉(Myrrha)的故事裹挟着乱伦的丑恶,哪怕在刻宇克斯(Ceyx)与哈尔库俄涅(Alcyone)这样理想的爱情故事中,读者看到的也不是上天的嘉许,而是诸神的缺席。奥维德笔下的爱情就像皮格马利翁(Pygmalion)雕刻的石像,靠创造者的激情点燃生命,也被创造者的自恋打上罪恶的烙印。虽然这些感伤的故事能给予但丁所需的强烈激情,但必须将《变形记》中罪恶的自恋颠倒过来,并将爱欲从机运中解放,才可以将其作为“神圣诗篇”的素材。

但丁在《天国篇》开篇对阿波罗故事的重写中完成了爱欲的颠倒,“使我成为符合你授予你心爱的月桂的要求的、充满你的灵感的器皿吧”。在这里,诗人采用了达芙妮的口吻,让这个奥维德笔下并未真正屈服过、也未曾有过话语权的女仙向阿波罗倾吐自己的祈祷。激起这行动的,不是促成原子分分合合的爱与恨,而是对技艺与知识的热烈的爱。阿波罗成为了爱欲的引导者。最后,爱与技艺成全了彼此,达芙妮与阿波罗的形象在诗人身上融为一体:

你将看到我来到你心爱的树下,把它的叶子戴在我头上,诗篇的题材和你的援助将使我配戴这些叶子。(《天国篇》1.25-27)

▲ 阿波罗和乌拉尼亚女神

查尔斯·迈尼尔 绘,1798年

对玛尔希阿斯故事的重写充满同样的渴望,“如果你战胜玛尔希阿斯,把他从他的肢体的鞘里抽出……”在但丁眼中,尘世的诗歌就像玛尔希阿斯必将朽坏的皮囊,在天国之爱的猛烈冲击下废去。

博朗利指出,玛尔希阿斯的受难与基督徒肉身的受难存在一定程度的契合,在《天国篇》开篇的语境中,可以从这一典故中看到保罗自述苦难经历的影子。在《哥林多后书》第12卷中,这段自述就发生在保罗讲述神游第三层天的故事之前:

我比他们多受劳苦,多下监牢,受鞭打是过重的,冒死是屡次有的。被犹太人鞭打五次,每次四十,减去一下。又屡次行远路,遭江河的危险,盗贼的危险,同族的危险,外邦人的危险,城里的危险,旷野的危险,海中的危险,假弟兄的危险。受劳碌,受困苦,多次不得睡,又饥又渴,多次不得食。受寒冷,赤身露体。除了这外面的事,还有为众教会挂心的事,天天压在我身上。有谁软弱,我不软弱呢,有谁跌倒,我不焦急呢。我若必须自夸,就夸那关乎我软弱的事便了。(《哥林多后书》11:23-30)

保罗的经历也是但丁曾经的经历,从被佛罗伦萨放逐开始,但丁历经苦难,“你将感到别人家的面包味道多么咸,走上、走下别人家的楼梯,路够多么艰难”。然而,苦难成全了但丁书写《神曲》的愿望,正如保罗说的:“我自夸固然无益,但我是不得已的。如今我要说到主的显现和启示。”在《天国篇》开篇,但丁用玛尔希阿斯的故事补充了隐去的保罗受难经历。玛尔希阿斯是傲慢的,保罗则以苦难为自己可能遭受的“夸口”恶名辩解;玛尔希阿斯因他的荣耀(卓越的技艺)遭受肉身的苦难,保罗却因他肉身的苦难而得荣耀。但丁将奥维德的故事放置在保罗文本的语境中,将玛尔希阿斯的傲慢倒转过来,将其转变为基督式的“谦卑”。

在奥维德笔下,玛尔希阿斯的悲惨境遇引起强烈的悲悯和同情,哀悼者的眼泪汇成溪流:

当地的农夫、各处森林的神灵、牧神/萨梯兄弟、他仍然挚爱的奥林珀斯/众宁芙都为他洒泪,所有在这些山里/放牧绵羊和长角公牛的人们也如此/丰饶的大地因为溅落的泪水而变湿/它将这些一滴滴吸入最深处的岩层/变成泉水,然后送进空荡的风中/佛里吉亚全境最清澈的玛绪阿斯河/从这里沿倾斜的堤岸汇入大海的涛波。(《变形记》6.392-400)

奥维德笔下的故事虽然悲惨,但傲慢的萨提尔却得以用自己的名字为大自然的河流命名,从而成为《变形记》中自然起源故事的一部分。但天国中没有眼泪,也没有以酒神的信徒命名的河流。懊悔的痛苦犹如剥皮,但之后等待诗人的将是无可比拟的喜悦。

所以无论何时珀纽斯之女的叶子使人渴望它,都会在喜悦的得尔福之神的心中产生喜悦情绪。(《天国篇》1.31-33)

这喜悦抹去了奥维德悲伤的痕迹,宣告了“神圣喜剧”的正义。

四 格劳科斯的变形、自由意志与神圣的正义

乞灵之后,但丁见证了“世界之灯”(la lucerna del mondo)——太阳的升起。此后,贝雅特丽齐凝望诸天,但丁则从太阳上撤回视线,转而凝望贝雅特丽齐,此时他感受到了内心的变化:

在注视她的同时,我的内心发生了那样的变化,好像格劳科斯尝了仙草变成海中其他诸神的同伴一样。超凡入圣的变化是不能用言语(per verba)说明的;因此就让将蒙受神恩得以体验这种变化者暂且满足于这个事例吧。(《天国篇》1.67-72)

▲ 《但丁和贝雅特丽齐》

萨尔瓦多·波斯蒂廖内 绘,1906年

这个段落的隐文本是《变形记》中被称为“小《埃涅阿斯纪》”(13-15卷)部分的一个插曲。埃涅阿斯带领的特洛伊船队来到西西里,这里是斯库拉(Scylla)出没的海域,诗人就借机讲述了与斯库拉相关的一系列故事:变形后的格劳科斯(Glaucus)爱上了斯库拉,对她讲述了自己吃仙草变成海仙的过程,然而斯库拉不听他的话,离开了;恼怒的格劳科斯祈求日神索尔之女喀耳刻(Circe)为他治疗情伤,然而喀耳刻也正忍受着对格劳科斯的相思之苦,就向格劳科斯求爱;但就像达芙妮无视阿波罗的追求一样,格劳科斯以冰冷的漠视回应爱者的疯狂,他拒绝了日神之女,说只要斯库拉活着,自己的爱就不会变;最后,善妒的女仙用毒草和咒语使斯库拉的下半身变成了野兽。就像阿波罗的技艺无法捕捉爱情,这荒诞不经的爱情故事也与埃涅阿斯的旅程没有任何关联——当埃涅阿斯的船队经过时,斯库拉已经变成石头。这类戏谑故事的插入令奥维德的“小《埃涅阿斯纪》”显得支离破碎,维吉尔笔下庄严的建国神话也因这些故事的穿插遭遇着解构。

与此不同,但丁通过自己的重写将格劳科斯的故事紧密地嵌入《天国篇》的语境:格劳科斯得以吃仙草是缘于一次偶然的机遇,但丁得以进入天国是由于恩典。格劳科斯在变形时体验到强烈的欲念,“脏腑里面就突然感觉到一阵悸动,对另一种元素的渴望顿然充满心胸”,但丁则因贝雅特丽齐怀着强烈的爱而最终经历了内心的超凡入圣;格劳科斯从凡人变成不死的海仙,“海神接纳我,赐给我与他们相当的荣耀”,但丁则被天国接纳,并在天国中领会了永恒。格劳科斯变形后记不得之前的事情:

到此为止我还能讲述发生的事情/还记得细节,但后来我就失去了觉知/等到我恢复意识,发现全身已不是/片刻前的样子,心灵的感受也剧烈改变。(《变形记》13.956-959)

但丁将格劳科斯的遗忘变成了疑惑,就像保罗回忆游天国之行时所说的“或在身内,或在身外,我不知道”,他还怀疑自己是否肉身还在地球而只是灵魂在飞升。格劳科斯有限的记忆则被但丁用来反思人类记忆与语言的局限,他用它讲述了保罗所说的第三层天中“隐秘的言语”不可言喻的性质。

但丁对这个故事最大的改动,在于对变形者事后感受的描述。格劳科斯的变形故事里没有喜悦,回忆完变形的经历后,他说:

但化作此形、取悦海神有什么用处/做神有何益,若这一切不能打动你?(《变形记》13.964-965)

▲ 格劳科斯与斯库拉

格劳科斯虽然有幸不死,却未能体会不死的意义,这个机运的玩偶并未因不死而摆脱情欲的困扰——他对斯库拉的爱是徒劳的。但丁则被诸天运转发出的和声吸引,油然产生求知的强烈渴望:

新奇的声音和浩大的光辉在我心中燃起了一种急于想知道其原因的欲望,这种欲望的强烈我先前从未感受过。(《天国篇》1.82-84)

但丁疑惑自己是否肉身还在地球而只是灵魂在飞升,但他尚未开言,贝雅特丽齐便洞悉了他的想法。她并未直接回答但丁的问题,但告诉他此时已离开地球,并且“正在返回你本来的地方”(ch’ad esso riedi)。这一回答又令但丁疑惑:自己的肉身如何得以超越轻的天体而上升。但丁显然在以物理学的方式思考,他以自然物质的轻重衡量升降的合理性——那正是《变形记》中毕达哥拉斯所说的必然性。然而贝雅特丽齐却纠正他说,万物“在宇宙万物的大海上(lo gran mar de l’essere)被它们天赋的本能(istinto)带往不同的港口”。

人受本能这样向前推动,因为有转向别处的可能性,有时会离开这条正路……(《天国篇》1.130-132)

这便是受虚妄的快乐(falso piacere)吸引而转向尘世。一旦心灵的障碍驱除,便可上升。

贝雅特丽齐所说的“天赋的本能”是自由意志。但丁与贝雅特丽齐的对话在某种程度上构成对《忏悔录》第十三卷一个片段的戏剧化表达,在那里奥古斯丁说:

物体靠本身的重量移向合适的地方。重量不一定向下,而是向合适的地方。火上炎,石下堕。二者各受本身重量的推动,各从其所。水中注油,油自会上浮,油上注水,水必然下沉;各为本身的重量推动而自得其所。任何事物不得其所,便不得安定,得其所便得安定。我的重量即是我的爱。爱带我到哪里,我便到哪里。你的恩宠燃烧我们,提掖我们上升,我们便发出热忱冉冉向上。(《忏悔录》13.9)

在这段文字中,奥古斯丁为古典自然哲学赋予精神寓意,在类比中,他用爱取代了自然哲学机械的力,从而改写了自然哲学。但丁的话再现了这一现象的字面意义,贝雅特丽齐则将但丁的注意力重新扭转到灵魂问题上。她纠正了但丁,也揭示了宇宙秩序的本源——这本源不是机运,而是神圣的正义。这也正是“喜剧”(Commedia)在寓意上的主题:

人,运用其自由意志,依据其美德与过失,得到正义的报酬与惩罚。(《书信》13.25)

结 语

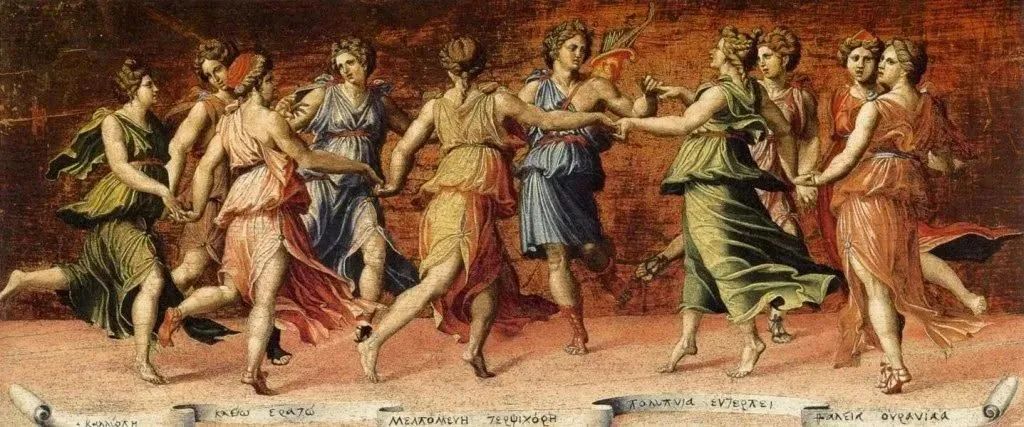

我所走的海路在我以前从未有人走过,弥涅尔瓦为我把惠风扇鼓,阿波罗为我掌舵,九位缪斯为我指出大小熊星……(《天国篇》2.7-9)

▲ 《阿波罗和九位缪斯》

巴尔达萨雷·佩鲁齐 绘,1514―1523年

作者简介

朱振宇,浙江大学外语学院副教授,硕士生导师,北京大学法学学士(1998),比较文学与世界文学硕士(2002),美国波士顿大学文学博士(2012),2013-2014年意大利都灵大学访问学者,浙江大学“求是青年学者”,外语学院青年学术平台“青芝书会”负责人。教授“欧洲文学名著精读”、“但丁的《神曲》”拉丁语、“莎士比亚戏剧研究”、“古希腊文学导读”等课程。在《外国文学评论》《道风基督教文化评论》《北京大学学报》等期刊发表论文20多篇,译著有《但丁:皈依的诗学》《但丁的圣约书》等。承担国家及教育部等课题5项。

延伸阅读

● 朱振宇 | 雅各的新娘与忒休斯的历险:《炼狱篇》中的爱情传说

编辑|刘若辰

关注我们

插图来自网络,与文章作者无关。

如有涉及版权问题,敬请联系本公众号删除。