古典学研究

阅读柏拉图·华夏丨《帕默尼德》(曹聪 译)

帕默尼德

[古希腊]柏拉图 著

曹聪 译

184页,48.00元,2024年3月

华夏出版社

(丛书:经典与解释·柏拉图读本)

内容简介

▲ 柏拉图(Plato,约前427—前347)

目录

内文试读

编译说明

▲ 帕默尼德

▲ 芝诺(Zeno,约前495-约前430)

▲ 苏格拉底(Socrates,约前470-约前399)

▲ 苏格拉底教导青年

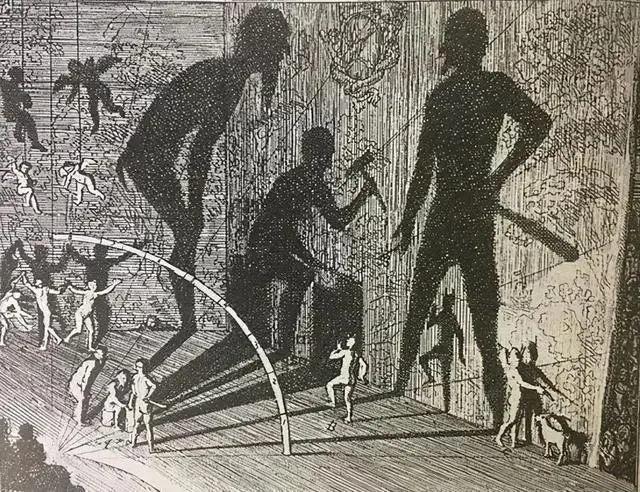

▲ 柏拉图“影像说”

▲ 《帕默尼德》实拍

曹 聪

2013年初稿

2018年第二稿

2020年第三稿

译者简介

▼

延伸阅读

● “柏拉图读本” 系列出新 | 《普罗塔戈拉》《苏格拉底的申辩》

● 施特劳斯讲学录 | 《追求高贵的修辞术 ——柏拉图〈高尔吉亚〉讲疏(1957)》(王江涛 译)

编辑 | 蒋兰

关注我们

插图来自网络,与文章作者无关。

如有涉及版权问题,敬请联系本公众号删除。