本文刊于《古典学研究》创刊号(2023年第1期),感谢作者授权“古典学研究”公号网络推送。

▲ Charles H. Kahn, Plato and the Post-Socratic Dialogue:

The Return to the Philosophy of Nature, Cambridge: Cambridge

University Press, 2013

在《斐多》的“再次起航”段落中,苏格拉底自述他在年轻时曾追寻自然哲人的脚步“探究自然”,考察事物产生、消亡、持存的原因(96a)。彻底对形形色色的自然哲学意见感到失望之后,他“再次起航”,转而将理念视为他寻找的原因(99dff.)。这无疑是柏拉图对话中最为人所熟知的决定性时刻,似乎标志着柏拉图与前苏格拉底自然哲学的决裂。“再次起航”本身也显现出二者之间的关键之别就在于他们分别追寻作为永恒之存在(Being)的理念与作为流变生成(Becoming)的可感事物。存在与生成也随之成为柏拉图思想中的基础对立。这样的对立不仅是理智性的,在《泰阿泰德》的“离题段落”(172c-177c)中,柏拉图进一步将其展现为追求永恒存在的哲人生活和与之相反的蝇营狗苟生活的尖锐对立。这也体现出柏拉图视野下古希腊城邦世界中爱智之学与智者之术的对抗。

▲ 柏拉图在学园的花园中教学

这一故事构成对柏拉图哲学的标准理解。但这样的理解有困难,难以安放探讨自然哲学的《蒂迈欧》。查尔斯·卡恩的《柏拉图与后苏格拉底对话》对这一问题做出了全新解释。在卡恩看来,自《帕默尼德》至《蒂迈欧》,柏拉图的晚期对话中存在一条核心线索,即通过修正和发展《斐多》《理想国》等对话中的中期理念论,使之能够面向流变的可感世界,从而重新为自然哲学奠基。这意味着,柏拉图并没有因为“再次起航”脱离前苏格拉底的自然哲学语境,反而经过漫长的准备和筹划,最终回归这个传统。卡恩的这一努力显然面临着诸多挑战。众所周知,柏拉图晚期对话以其深奥的思想和晦涩的文风而著称。这些对话是否有统一的主题或一以贯之的思考线索?《帕默尼德》的“理念论批判”之后的对话,是否仍然延续着中期的理念论?由此问题衍生出柏拉图哲学的“统一论”与“发展论”之争。以弗拉斯托斯(Gregory Vlastos)为代表的学者将“发展论”推向巅峰,在他们看来,无论在思想内容还是文本形式上,晚期对话与早中期对话都有深刻区别,反映出柏拉图哲学的实质演变。卡恩则是“统一论”的坚定支持者。他认为,不同时期的对话无非是同一个理论框架在不同阶段的不同诠释,共同构成柏拉图的系统哲学工程。作为本书的前篇,卡恩在1998年出版的《柏拉图与苏格拉底对话》(Plato and the Socratic Dialogue)中就捍卫这一立场,他论证说,柏拉图在写作早期对话时,已完备地具有《理想国》核心卷中的形而上学理论,这些对话构成一种逐步向读者展现中期理念论的哲学引导。在《柏拉图与后苏格拉底对话》一书中,卡恩又对柏拉图的早中期对话和晚期对话之间的表面差异作了解释。早中期的“哲学戏剧”面向更为广泛的希腊公众,意在与索福克勒斯、欧里庇得斯等诗人竞争,在雅典城邦生活的语境中发扬苏格拉底的道德和理智遗产,从而重塑雅典公民的政治生活。晚期对话则针对更为专业的听众,因此其文学性弱而哲学性强。且这些对话旨在跨过苏格拉底,在柏拉图的埃利亚式(Eleatic)理念论哲学的框架内回到前苏格拉底自然哲学传统,探讨知识与世界的自然本质,故多不以苏格拉底为主要对话者(页xi-xiii)。可以说,卡恩有力地辩护了统一论的立场。他进一步认为,晚期柏拉图对话旨在提供一种全新的自然哲学理论。为了支撑这一判断,卡恩在晚期文本中沉潜勾陈,扼要地呈现出这条重归自然哲学之路。

实现这一目标并不容易,首先横亘在前的是《帕默尼德》对中期理念论的反思。显然,在《斐多》的“再次起航”之后,理念主要指向伦理性和价值性的对象而非自然事物。在《帕默尼德》中,柏拉图借帕默尼德对青年苏格拉底的诘问指出,中期形而上学无法回答自然事物是否有对应的理念,即是否存在个人的理念、火的理念、水的理念等(130c)。因而,如果要重归自然哲学,就必须扩展和改造中期理念论。笔者认为,就这一过程,卡恩实际上将他讨论的晚期柏拉图对话分成两组:《帕默尼德》《泰阿泰德》和《智术师》三篇对话是其目标的哲学准备,本身没有提供具体的论证;《斐勒布》和《蒂迈欧》等则详细展开将理念下降到自然世界的方式。

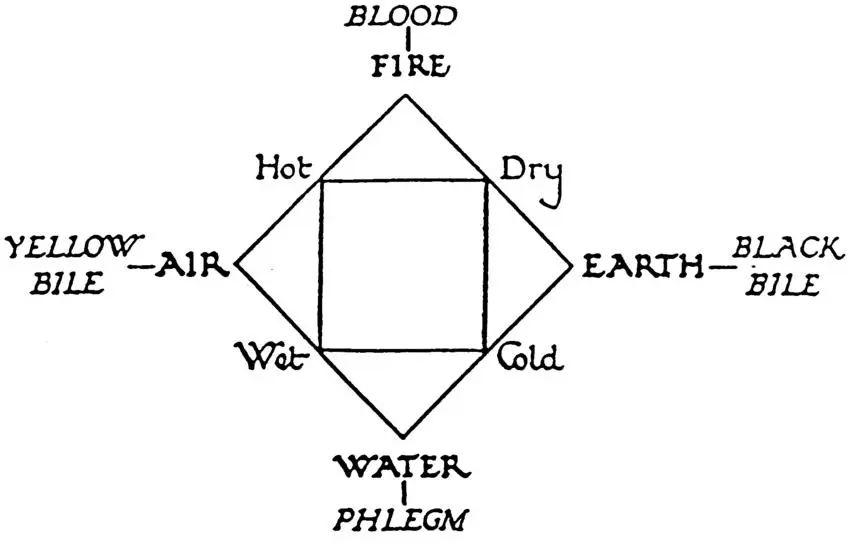

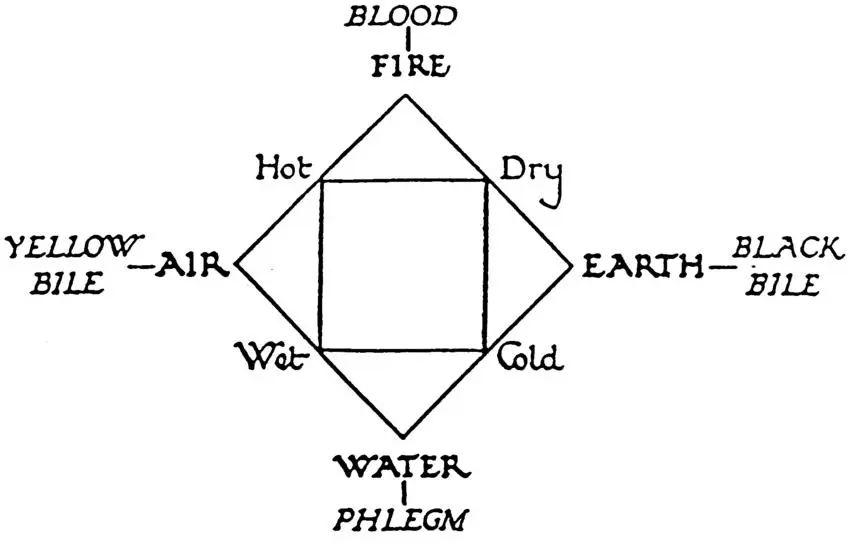

在《帕默尼德》中,卡恩首先指出,这篇对话没有否定理念论本身,而提示读者需要更多的哲学训练,才能处理对话中提出的关于理念的诸多困难(页2)。他认为《帕默尼德》第二部分八组推论的目的在于,为之后建构自然哲学的工作提供准备(页19),尤其第二组推论概括地涉及存在与生成在自然世界或时间-空间中所需的概念性质(页21)。《泰阿泰德》中完全没有明确讨论“理念”,博斯托克(David Bostock)等学者认为,这标志着柏拉图在这个阶段悬置甚至放弃了中期理念论。卡恩则认为,恰恰相反,这一对话论证了事物缺乏理念的极端流变必然导致认知困难,从反面表明永恒不变的存在才是知识的对象(页51)。因而,自然世界如果是可知的,就必须具有一定程度上的稳定性(页54-55)。然后,卡恩通过对《智术师》中“诸神与巨人之战”的分析提出,柏拉图暗示,在其晚期形而上学中,理念不是存在的全部内容,毋宁说,存在既包含理念,也包含生成运动的事物,这样才能将存在的概念延伸到变化的自然世界之中(页107)。那么,存在如何能够与自然世界相结合?关键线索来自《斐勒布》,柏拉图在对存在事物的四重划分中引入“限定”(peras)与“无定”(apeiron)的概念,二者在灵魂的引导下产生“混合”(23c及以下)。卡恩认为,“无定”即是描述无序运动的、生成的可感事物,“限定”作为数学性的比例则是对理念的新描述。柏拉图指出二者的混合产生音乐、季节等美好事物(25d-26a)。在卡恩看来,这意味着赫拉克利特的流变被整合到了柏拉图的生成理论之中,理念作为数学性的比例被加诸缺乏规定性的可感事物,将后者按照一定的秩序组织起来(页165、169)。于是,存在与生成不再仅仅是对立的关系,两者的结合构成自然世界的重要基础。稳定的存在赋予流变的自然世界以秩序,使后者变得可知。

最终,卡恩认为柏拉图的全部计划在《蒂迈欧》中已完全实现(页203)。工匠神(Demiurge)通过将数学性的存在结构加诸宇宙诞生前“接收器”(Receptacle)中的无序混沌运动之上,生产出有序宇宙的身体和灵魂,使之成为理念的影像(52dff.)。同时,水土气火等自然元素的理念作为一种数学性比例而存在,最终回应了《帕默尼德》中自然事物是否存在理念的疑难。

通过上述过程,卡恩论证了修正的中期理念论,重新为自然哲学奠基。这一工作不仅梳理廓清了晚期对话的关键线索,将迥异的文本整合起来,还有助于重思柏拉图哲学中存在与生成的关系这一核心命题,进而为在古代世界的自然哲学传统中审视柏拉图文本提供了新视角。更难能可贵的是,在微观研究的积累高度膨胀的今天,卡恩的研究为我们展示了如何在细致的文本讨论基础上建立恢弘的整体把握。然而,柏拉图晚期对话艰深难解,卡恩的这一著作也难免大醇小疵。试举例一二。首先,数学化理念真的能解决《帕默尼德》的中期理念论疑难吗?实际上,帕默尼德在询问水、火等自然事物的理念是否存在之后,继续质疑头发、污泥、秽物等最无足轻重、毫无价值的东西是否存在理念(130c-d)。显然,这些事物不可能有对应的数学化理念。因此,《帕默尼德》的理念困难似乎与卡恩在《蒂迈欧》中寻找的答案不完全处于同一语境之中。除此之外,卡恩认为,柏拉图在《智术师》中主张存在包含不变的理念和生成的事物,并声称这在一定程度上预表了《斐勒布》和《蒂迈欧》中存在与生成之结合。且不论这一观点的文本依据(249d)极有可能不是柏拉图的最终观点,反而是他在后文批评的对象,在最好的情况下,这一命题也只能被理解为“存在”和诸多“种”如何既能分有“静止”,也能分有“运动”,这与在四重划分和宇宙论中存在作为一种秩序被引入到无序变化事物之中的问题相距甚远。这些困难使卡恩论述的两组对话之间的关系十分薄弱,威胁到他关于晚期对话中存在一条贯穿线索的核心论述。实际上,就存在与生成这一《斐勒布》《蒂迈欧》的核心主题而言,柏拉图在《帕默尼德》《智术师》等对话中所作的探讨,远比卡恩所截取的片段要丰富。例如,卡恩称《智术师》中没有探讨生成理论(页146-147),然而事实上,柏拉图对“理念之友”的检讨提供了对生成问题最为关键的形而上学思考(248a及以下)。可以说,卡恩从早年对to be研究的出色成就出发(例如页21、96),在论述中对存在和理念作了深入探讨,但对于问题的另一面——即流变、可感事物等从属于生成范畴的概念,他的分析有系统性的忽视,使他对柏拉图晚期对话的整体分析有所缺憾。尽管如此,卡恩做了极有价值的尝试,其总体方向无疑是正确的,足以指引后来者在这条道路上继续前行。

岳圣豪,1992年4月生,莱顿大学博士候选人,主要研究领域为古希腊哲学。

编辑|赵启达

插图来自网络,与文章作者无关。

如有涉及版权问题,敬请联系本公众号删除。