颜荻|三个埃勒克特拉:古希腊悲剧中的竞赛与神话演绎

编 者 按

不过,无论阿里斯托芬本人或观众如何评价三位悲剧诗人,《蛙》这部作品本身都具有现象性的意义。剧中三位悲剧作家的冲突不仅与希腊世界普遍的竞争态度相一致,而且它正集中体现了雅典戏剧舞台的核心竞赛精神。作为一种竞争性活动,雅典戏剧节的所有环节都围绕竞赛展开:富豪们争相为表演提供资助以赢得更高的城邦地位,悲剧演员的资格要通过竞赛获得,呈演的戏剧最后还要通过观众的投票来决出胜负。正如韦尔南(Jean-Pierre Vernant)所言,辩论与竞争本身促成了“悲剧时刻”的核心标志与征兆。

在古希腊悲剧的研究中,agōn,“竞赛”,是一个基础性研究课题,学者们往往会关注戏剧作为竞赛的形式、戏剧内容所呈现的竞赛特质以及每场竞赛中三位悲剧诗人的名次与荣誉。同场次诗人之间的较量通常是学界最直接关注的问题,它涉及当年观众对戏剧作品的横向比较以及他们对这些演绎的即时评价。不过,事实上,悲剧舞台所见证的竞赛远不止如此。比较不同年份甚至不同时代的作家作品,会发现,尽管这些作品并非于同年呈演,但它们的目光却时常眺及远处,希望与曾经或当下潜在的竞争对手进行对话甚至比拼。本文所要讨论的欧里庇得斯的《埃勒克特拉》就对半个世纪前埃斯库罗斯的《奠酒人》的认亲场景(第185—234行)进行过一个著名的嘲讽(第520—552行),这位晚辈明确显现出他与前辈一较高下的野心。这意味着,尽管雅典著名的三大悲剧作家并非总处于同一物理舞台,但同辈作家以及后辈与前辈作家之间的跨时空竞赛却一直都在悄然进行着。恰恰是此跨时空的竞赛对于我们理解悲剧作为一种文体(genre)有着至关重要的意义。

若阿里斯托芬设计三大悲剧作家在冥府相遇并彼此角逐的场景为当时观众所乐见,那么,可以说,还在古希腊悲剧年年上演之时,三大悲剧作家的跨时空较量便已开始。追随阿里斯托芬的脚步,本文希望对三位悲剧作家作品所构成的对话与竞赛进行考察,由此拓展当下对悲剧“竞赛”性质的理解。

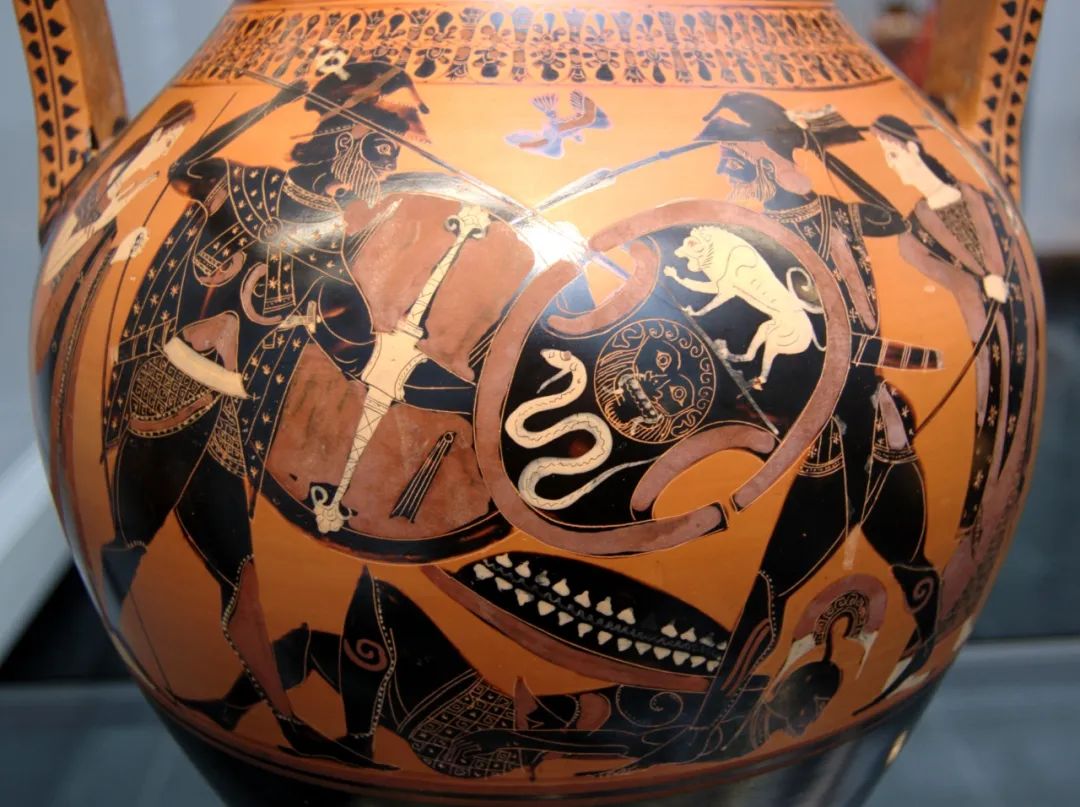

本文将选取三部作品进行对读:埃斯库罗斯的《奠酒人》 (Choephori,公元前458年)、索福克勒斯的《埃勒克特拉》(Electra,约公元前410年) 以及欧里庇得斯的《埃勒克特拉》(Electra,约公元前410年)。这三部戏剧都围绕“奥瑞斯提亚”(Oresteia) 神话展开,演绎了奥瑞斯特斯与埃勒克特拉为父阿伽门农报仇而亲手杀死母亲克吕泰墨涅斯特拉的故事。这三部剧是现存悲剧文本中唯一一组三位作家都有所涉笔的同主题作品,因此也是我们切入本文核心问题的最佳起点。

在三部作品的对读中,我们将尤其关注埃勒克特拉这位角色,她是三位剧作家都着力处理的一个戏剧对象。埃斯库罗斯以其奠酒的场景开场,而另外两位作家则直接以其名字作为了整部戏剧的作品名。埃勒特克拉之所以重要——甚至,在本段故事中,某种程度上比“奥瑞斯提亚”的主线角色奥瑞斯特斯还要重要——可以理解,是因为在“弑母”问题上,相对于奥瑞斯特斯,埃勒克特拉所要面临的伦理困境实际要更加严峻。正如弗洛玛·赛特琳(Froma Zeitlin)所指出,“‘母—女’这一双生关系是最典型的血亲关系”,不同于“母—子”,更不同于“父—子/女”,女儿不仅由母亲直接生出,而且两者都是同一性别。由此,“母—女”被认为是毫无间隔的、最牢固也最纯粹的血亲关系。在该血亲关系中发生血亲仇杀,可见其道德与伦理的冲击力之大,要远胜于一位男性后代对女性母亲的“父权式”的杀戮。从此角度来看,如何处理埃勒克特拉与母亲克吕泰莫涅斯特拉的关系,如何呈现该人物面对“杀死母亲为父报仇”这一神话任务的态度正是所有悲剧作家在演绎此神话时最困难的问题之一。

事实证明,处理埃勒克特拉的难度之大,足以有理由使之成为一部戏剧的重心。那么,对于这样一位角色,三位作家是如何进行不同处理,三部戏剧又如何构成彼此的竞争性对话的,现在让我们进入文本一探究竟。

一、 埃斯库罗斯:辩护的辅助者

在三部作品中,埃斯库罗斯的埃勒克特拉可谓最传统也最保守的一位。在《奠酒人》中,埃勒克特拉并非整个弑母行动的主导者,甚至不是决定性行动的参与者。她仅仅出现在戏剧的前半部分,作为辅助者为奥瑞斯特斯回归复仇作了准备。不过,尽管如此,埃勒克特拉在整部戏剧里却承担着不可替代的重要任务。上文论及,就“杀死母亲为父报仇”这一神话任务而言,埃勒克特拉与母亲克吕泰莫涅斯特拉的关系是一个关键的伦理难题。而我们看到,埃斯库罗斯恰恰在本剧中着重处理了这一问题,而在将埃勒克特拉的立场确立为“母亲的对手、父亲的同盟”之后,文本才引入了奥瑞斯特斯准备弑母的故事。可以说,恰恰是女儿对母亲的彻底反叛构成了儿子对母亲彻底反叛的根本动力,也正因如此,作为辅助者的埃勒克特拉在本剧中实际充当了奥瑞斯特斯“弑母”的关键的伦理基础。

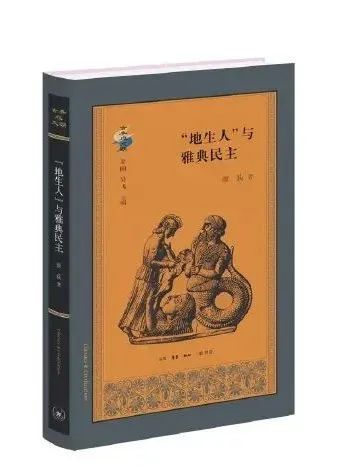

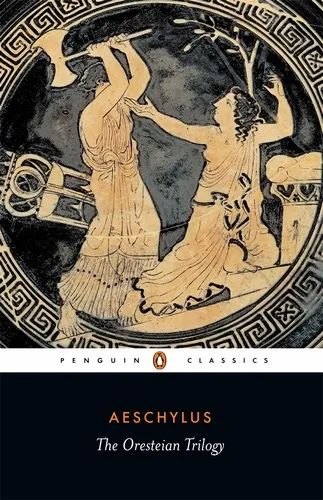

▲ 埃斯库罗斯《奥瑞斯提亚》

不过,埃勒克特拉在戏剧前半部分所暂时释放的“弑母”的伦理压力在奥瑞斯特斯真正行动时又再次回到了舞台上。他拿着剑,直指克吕泰莫涅斯特拉。一边,仆人高呼“只要正义一击,她就会倒下”(第884行),而另一边,面对克吕泰墨涅斯特拉向他袒露的双乳,他自己却忽然犹豫了。在此,奥瑞斯特斯问出了本剧中最著名的一句话:“皮拉德斯,我该怎么做?我应当畏惧杀掉她吗?”(第899行)克吕泰墨涅斯特拉的双乳重新让奥瑞斯特斯想起她母亲的身份,想起她的“母亲之爱”,他忽然意识到他要杀死的不是一个“敌人”,而是“母亲”!奥瑞斯特斯所言的“畏惧”(aideomai)在希腊语中既指道德上的羞耻感,也指宗教上对禁忌的畏惧、尊敬和恐惧。“弑母”本身所引发的道德与宗教拷问在此向奥瑞斯特斯一并袭来。

索剧一个最令人印象深刻的改写是其戏剧的结尾。在奥瑞斯特斯与埃勒克特拉弑母之后,歌队赞扬道:“阿特柔斯的后裔啊,在经历过如此多的苦难后,你终于来到了解放的终点,以今日一击达成了圆满的结局!”(第1508—1510行)对比埃剧,索剧这个结尾相当令人毛骨悚然,全本最后一词落在“完满的结局”(teleōthen)上,好似“弑母”即是整个复仇故事的终点,毫无犹疑与矛盾之感。一些评论家因此诟病索剧的改写令人难以接受,并认为这一结局将把“弑母”的伦理问题推向更加无解的困境。不过,本文认为,索福克勒斯之所以如此书写,其意图实际并不是简单地为“弑母”画上句号,毋宁说,它恰恰意味深长地呈现出其所塑造的埃勒克特拉的最大悲剧性所在。通过对埃勒克特拉的理解,我们可以重新对索剧此结局作出评价。那么,索福克勒斯的埃勒克特拉是怎样一位戏剧人物呢?

与埃剧的“辅助者”不同,索剧的埃勒克特拉可以说是一个绝对意义上的“主角”。她不仅从始至终贯穿于戏剧的叙事脉络,而且还是全剧的主导性人物。同样面对“复仇”的神话任务,索剧的埃勒克特拉比埃剧的要主动而坚决太多。前文论及,在《奠酒人》中,是歌队劝服了埃勒克特拉要秉持“为父报仇”的立场。但在索剧中,埃勒克特拉的复仇完全出于自己强烈的意愿。从一开场,埃勒克特拉便痛哭不幸的父亲,发誓要为他报仇(第108—120行)。她坦言,她之所以不结婚生子坚守在家,正是因为她要等待奥瑞斯特斯回来,与他一起行动(第164—169、118—120行)。她对克吕泰墨涅斯特拉与埃吉斯托斯充满了强烈的敌意(第177—178行),并且斩钉截铁地宣称:“如果我们要以血还血,第一个要处死的就是你[克吕泰墨涅斯特拉],这才符合正义。”(第582—583行)

对于熟知埃斯库罗斯“奥瑞斯提亚”情节的观众而言,如此反差自然会引起他们的疑问:为何索剧的埃勒克特拉会有这样强烈的复仇意志?她为何丝毫没有对“弑母”存有犹疑之心?此问题恰恰是索福克勒斯所要处理的重点所在,相对于埃斯库罗斯的“敌人”的立场,索福克勒斯给出了一个完全不同的解释方案。

若用三个词来概括埃勒克特拉的复仇动机,我们可以说是:恨、黑暗与死亡。在埃勒克特拉一入场,她的世界就被描述为“黑暗的”。她说:“圣洁的阳光,遍布大地的空气啊,在黑夜都即将褪去的时候,你们多少次还听见我的哀悼,多少次看见我捶打着这流血的胸膛啊!”(第87—91行)埃勒克特拉总是在黑夜中哭泣,她的“黑暗世界”与“圣洁的阳光”形成了强烈的对比。父亲的死亡对于埃勒克特拉而言,是相当沉重的打击。这并不仅仅因为她失去了父亲的照拂,更为重要的是,她所笃信的价值观随之崩塌了。埃勒克特拉对阿伽门农死亡的描述特别值得注意,她说,阿伽门农是像一棵大树一般被砍倒的(第95—100行)。这显然是索福克勒斯针对埃斯库罗斯版本的一个有意的改写。

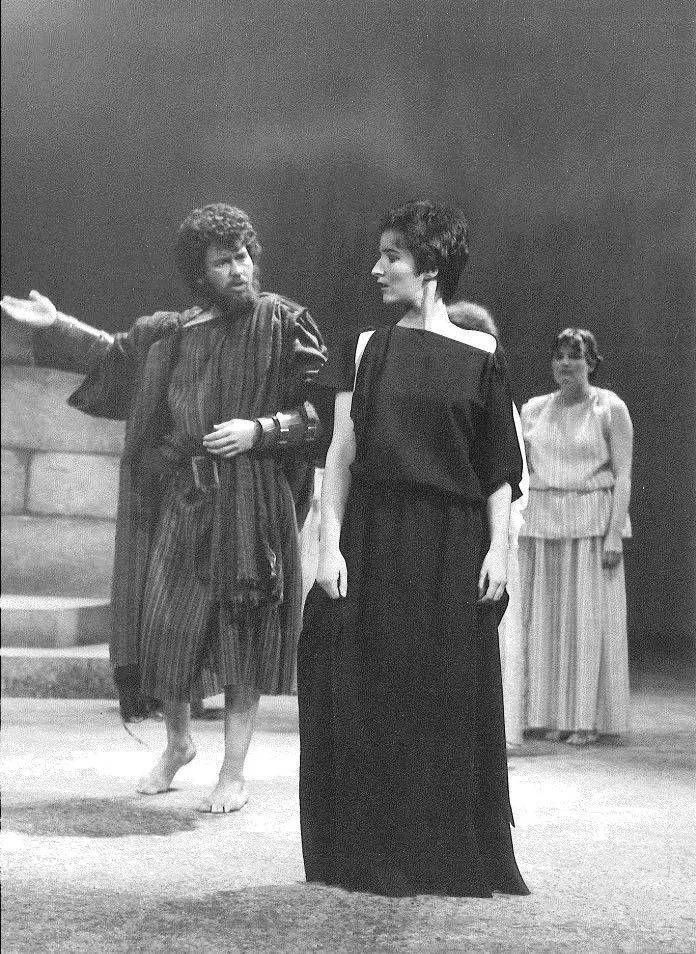

▲ 欧里庇得斯《埃勒克特拉》,剑桥剧场版

通过对父亲的哀悼,埃勒克特拉将自己纳入阿伽门农的英雄传统之中,她对暗杀的仇恨表明,她与父亲共享同一个价值体系。于是,她的复仇理所当然。埃勒克特拉明言:“忘记对父亲应尽的义务……是可耻的(ektimos)!”(第241—243行)她的羞耻感正是荷马英雄典型的伦理情感。随着阿伽门农这位英雄不荣誉地死去,可以想见,埃勒克特拉遭到的是毁灭性的打击,支撑她生命最根本的意义被动摇了,她最亲密的关系随着父亲的去世被一同带进了土里——她怎么能不恨杀掉阿伽门农的人呢?她的恨不再是外在的对象性的仇恨,而是根植于其自身最深层的存在意义的消无。

在埃勒克特拉的痛声的哀悼中,她把自己比喻成一只失去孩子的夜莺在不停哭泣(第105—107行)。熟悉“夜莺”典故的古希腊观众会明白,这正是埃勒克特拉的真实状态,她完全沉浸于对生命的“失去”当中。夜莺的神话讲述了雅典公主普罗克涅(Procne)丧子的故事。她愤怒于丈夫强暴自己的妹妹,于是便杀死了自己的孩子去报复他。丈夫得知真相追杀两姐妹,最后神明将二人变成夜莺,使其逃过一劫。在此背景下,我们明白,埃勒克特拉口中夜莺的啼哭指涉对生命消无的哀痛。如果那个孩子是普罗克涅生命中最重要的人,那么阿伽门农就是埃勒克特拉生命中最重要的人。阿伽门农的死之于埃勒克特拉就像普罗克涅失去孩子一样,失去了她生命的所有意义。更进一步,对于埃勒克特拉而言,这种死亡不仅是一种消极的消亡,而是,它将最终发展为一种自我毁灭。就像母亲普罗克涅杀死自己的孩子毁灭了她自身生命中最重要的一部分那样,埃勒克特拉也早已准备好为了为父报仇而不惜牺牲自我(第399行)。从本质而言,她向死而生。在面对“生与死”强烈的撕裂中,埃勒克特拉的生命已经被逼至死角,她不仅感到黑暗,而且感到痛苦、愤怒、憎恨、绝望。唯有英雄般地复仇,她才能重新找回自己与那个的远去的英雄世界的连接,才能找回她本人的生命意义所在,才能最终“起死回生”。

找回被剥夺的生命成为埃阿勒特拉复仇的全部动力。由此,我们看到,索剧与埃剧的在复仇动机上的根本差异。在埃剧中,“弑母复仇”无论如何还是一个由外在的正义伦理或复仇伦理所推动的结果,而在索剧中,这一行动完全源自于戏剧主角自身内在的生命动力。这一内生性的动力使得复仇不再是埃勒克特拉(与奥瑞斯特斯)的社会性义务,而可以说是其生存的本能。

从埃勒克特拉的处境出发,或许可以理解埃勒克特拉在“弑母”一事上所表现出的令人发指的态度。我们还记得,在埃剧中,“复仇”无论如何是一件黑暗而血腥的事,但在索福克勒斯笔下,奥瑞斯特斯及其复仇行动却可以为埃勒克特拉带来阳光甚至快乐。对于埃勒克特拉而言,奥瑞斯特斯就是那道“圣洁的阳光”(第87行,对比第17—19行),奥瑞斯特斯与她的相遇就是阳光与黑夜的相遇、生和死的相遇。因此,姐弟相认后,埃勒克特拉感叹的是:“啊,最可爱的阳光啊!阿伽门农家唯一的救星!”(第1354—1355行)此时,奥瑞斯特斯首先不再是单纯意义上的复仇者,而成为了黑暗世界的“拯救者”(sotēr)。

正是在“拯救”与“自救”的意义下,奥瑞斯特斯与埃勒克特拉开始了复仇行动——她们一起行动。此时,杀人成为令人快乐的事:这是索福克勒斯对埃斯库罗斯最恐怖的一个倒转。在整个复仇行动中,姐弟两人没有对克吕泰墨涅斯特拉表现出丝毫的怜悯与同情,反而是杀之而后快。在高潮十分,奥瑞斯特斯向克吕泰墨涅斯特拉刺去,而埃勒克特拉对此杀戮的反应冷酷至极。她对此杀戮感到兴奋,她叫到:“屋里有哭叫声了,你们听到了没有,朋友们?”(第1406行)“听,又是一声!”(第1409行)以至于到最后,埃勒克特拉喊出了本剧中最著名的一句话:“如果可能,就再给她一下!”(第1416行)

我们还记得,在埃斯库罗斯《奠酒人》中,奥瑞斯特斯在“弑母”之时,也曾说出过一句令人印象深刻的话,他说的是:“我该怎么做?”奥瑞斯特斯的犹豫与埃勒克特拉的绝情形成了强烈的反差,这愈加显示出这位埃勒克特拉令人颤栗的冷漠。或许,在复仇行动之前,观众对埃勒克特拉“生命的消无”会抱有深切的同情,但在此刻,面对一个抓住一切机会“自救”的埃勒克特拉,观众或许会一改先前的态度。正如早在埃勒克特拉与克吕泰墨涅斯特拉争执的时候,歌队已经感受到的,“我看见她怒气冲冠,不过正义是否还在她一边,我却看不见她在关心了”(第610行)。此时的埃勒克特拉被仇恨、愤怒所包裹着,她的言辞也好、行动也罢,都已超出了道德与正义的限度。当克吕泰墨涅斯特拉被无情地杀死,埃吉斯托斯被倒逼入黑暗的角落丧命,观众看到的并不是阳光普照的大地,反而是黑暗与残忍的深渊。

由此,我们也看到索福克勒斯的埃勒克特拉真正的悲剧性所在。埃勒克特拉本是希望通过复仇来再次获得生命,然而,这一复仇却彻彻底底使她成为了最接近死亡的冷酷的人。她所希望的高贵、英雄、荣誉一个都没有到来,反而,这些高尚的理想在她对克吕泰墨涅斯特拉残酷的复仇及其对“母亲”的刻意淡忘中一再被质疑,甚至一再被消解。

三、欧里庇得斯:现实的行动者

本文认为,欧里庇得斯的改写恰恰希望造成的是英雄世界与日常世界的强烈反差,由此将埃剧与索剧所默认的、天然应当维护的“英雄世界伦理”突出为一个需要被重新审视的对象。我们知道,在剧中,埃勒克特拉与农夫成婚是埃吉斯托斯的一个计策(第20—35行),为的恰恰是令埃勒克特拉不再生活于英雄世界之中,从而使其丧失为父报仇的愿望和能力。然而,从整部戏剧来看,却会发现,尽管迫于现实形势,欧剧的埃勒克特拉并没有像索剧那位痛苦不止的女孩那样强烈地要求复仇,但她也没有自甘堕落,而是始终都在日常生活中尽其所能地保留高贵的精神。可以说,这位下嫁的公主越是堕落到社会底层,越是强烈而自觉地要去回溯她自幼便生长其中的那个英雄与贵族世界,这使得英雄世界与日常世界的反差显得尤为强烈。

1

对于埃吉斯托斯以低贱的地位来侮辱她,埃勒克特拉苦意难平,在强烈的对比下,她始终是以贵族世界的视野去理解现在的生活。

然而,需要特别指出的是,在“英雄/贵族世界”与“日常/平民世界”明晰的二元框架下,与索剧的浪漫主义笔法不同,欧里庇得斯独特现实主义描绘却多次显示,埃勒克特拉对高贵性的回望并未抵消其日常的困苦,日常生活反而对埃勒克特拉的理想世界形成了强烈而实质性的冲击。奥瑞斯特斯假扮陌生人前来埃勒克特拉做客的一场便十分精彩地呈现出了这一张力。在那里,埃勒克特拉与农夫一方面在尽力维护理想的德性,另一方面却遭遇了现实实质性的困难。农夫为了“决不让人看到他有下等人[不好客]的秉性”(第362—363行),想要拿出家中几乎所有的食物来款待这位客人。然而,对此,埃勒克特拉极力制止了,她说,因为家中拮据,实在无力大摆筵席。对于该场景,一些评论家批评它显示出埃勒克特拉与农夫伪善的一面,然而,罗伊德(Michael Lloyd)却令人信服地指出,那些所谓的埃勒克特拉伪善或缺乏英雄精神的行为实际恰恰是欧里庇得斯典型的现实主义笔法。在一个真实的世界中,无论埃勒克特拉多么高贵,她也仍需精打细算,才能过好日子。

在日常世界与英雄世界的来回往复中,欧里庇得斯的埃勒克特拉成为一个比埃剧与索剧的同名人物都立体许多的角色。一方面,她绝不缺乏高贵的精神,但另一方面,她却也是一个真实的、面临困境与难处、需要权衡利弊甚至使用权宜之计的普通人,这种两面性正是本剧埃勒克特拉最独特的特征,也是如此具有贵族精神的她之所以能够在日常世界中存活下来的原因。

如果说英雄之歌是埃勒克特拉与奥瑞斯特斯复仇的前奏,将英雄精神显示为其复仇的动力,那么,他们的复仇本身则表明现实行动对英雄精神与高贵性的实质性确认。正如奥瑞斯特斯所言,当凭一个人的外表无法判断其高贵与否时,只有行动本身才能确认其美德(第383—385行)。最后的行动对于奥瑞斯特斯与埃勒克特拉而言至关重要,原因恰恰在于,只有真实付诸行动,才能实现其英雄的精神。这一点对于埃勒克特拉而言尤其如此——即便她的地位、权力、财富都不如往昔,但只要她保有英雄式的精神与高贵的言行,她仍然可以宣称她是那个“更高贵的父亲”所生的英雄后代。

在复仇行动中,在对英雄精神的追随与对高贵行动的渴望下,埃勒克特拉不仅要设计、主导整个计划,而且还要亲自实施它。在此,我们看到了《埃勒克特拉》系列第三句著名的台词,这是埃勒克特拉的名言:“是我敦促你干的,并且与你一起用手握住了那柄利剑!”(第1225行)埃勒克特拉明确表明,是她亲手杀死了母亲,她进行了三个埃勒克特拉中最直接的一次复仇。她通过亲自行动实现了自己对回到英雄世界的最终期望,彻底践行了英雄主义信仰。在杀死母亲前,她向克吕泰墨涅斯特拉挑明了她行动的意图:“我将给你这个恩惠,答谢你给了我为父报仇的机会。”(第1145行)埃勒克特拉将为父报仇视为了一个实现其英雄行动的契机。

我们并不知道在杀戮克吕泰墨涅斯特拉时,埃勒克特拉与奥瑞斯特斯有没有犹豫,或有多少犹豫。在欧里庇得斯的舞台上,观众只能听到克吕泰墨涅斯特拉在幕后的惨叫,两个孩子并未置一词。埃勒克特拉与奥瑞斯特斯再次发声时,已是复仇完毕再次登场,好似整个行动干脆利落,是一个雷厉风行的英勇之举。不过,我们要注意:就在这一刻,沉浸在英雄世界的埃勒克特拉忽然回到了现实世界,她冷静下来,后悔了。现在,她表示,她根本不该杀害母亲。

埃勒克特拉对“弑母”的反省在剧末得到了最彻底的表达,她说:“太伤心了,弟弟啊,这都是我的错。不幸啊,我对这个女人太过愤怒,但她毕竟是我的母亲啊!”(第1183—1185行)埃勒克特拉忽然发现,她无论如何都不应当杀害母亲,但为时已晚。与埃勒克特拉的反悔对应的,还有奥瑞斯特斯的懊恼,因为弑母“本就是他不愿意的”(第1204行)。奥瑞斯特斯在事后这样描绘他的行动:“我是用衣服遮住了我的双眼才开始献祭,把利剑刺进了母亲的喉咙。”(第1219—1220行)熟悉古希腊神话的观众自然明白,奥瑞斯特斯在此影射的是英雄珀尔修斯(Perseus)遮住双眼刺杀戈尔贡(Gorgon)的故事。他自比为英雄,将克吕泰墨涅斯特拉比作了怪物戈尔贡。然而讽刺的是,在奥瑞斯特斯的“英雄的行动”中,他遮住双眼并不是为了避免敌人的攻击,而是因为他深深感受到“弑母”的伦理困境,根本无法面对那个向他乞求的母亲。

后悔的突转显示了欧里庇得斯与索福克勒斯版本根本的区别。若两部戏剧都有某种对英雄精神的追随以及对回到英雄世界的渴望,欧里庇得斯的反转则表明,他最终希望展现的是与索福克勒斯的“痛苦的英雄悲剧”不同的主题。与索福克勒斯“圆满的结局”相比,倘若索福克勒斯还在某种生存论的意义上承认“弑母”的行动的正当性并将其呈现为一种人类或英雄的不可解的伦理悲剧,那么,我们看到,欧里庇得斯在其戏剧的最后则是完全否定了“弑母”行动本身,否定了这一行为所有的必要性,从而,对整个奥瑞斯提亚的故事传统本身提出了质疑。

四、结 语:三个埃勒克特拉

前文讨论了三大悲剧作家对“奥瑞斯提亚”神话“弑母”情节的不同呈演,并将观察的视线集中在了三部悲剧都重点叙述的埃勒克特拉这一人物上。正如本文在导论中所指出,从伦理角度而言,埃勒克特拉是整个“弑母”复仇行动最困难的部分,作为母亲的女儿,她比奥瑞斯特斯在实践这一神话任务时更需要正当性的辩护,或至少,更需要一个可以接受和理解的理由。从三部作品的叙事来看,我们发现,这三部戏剧的确都在集中探寻一个问题,即埃勒克特拉为何最终“背叛”了克吕泰墨涅斯特拉而选择为父报仇杀死母亲。

对于这一问题,三位作家提供了相当不同的解释。埃斯库罗斯试图表明,埃勒克特拉在“母—女”关系中,本没有理由复仇,她是被他人说服,将“母亲”看作“敌人”,这才以“助友损敌”的政治伦理替换了“母女血亲”的家庭伦理,从而将弑母视作了对抗敌人的胜利。不过这一动机在“三连剧”的结构下被表明是失败的,将母亲敌化的立场不仅没有消除后来奥瑞斯特斯在行动时刻的伦理重负,反而以一种敌对的方式激起了母亲及其代理人复仇女神的再一次攻击与复仇。

在埃斯库罗斯之后,索福克勒斯与欧里庇得斯对这一桥段进行了改写与再解释。与埃斯库罗斯不同,后两人都为埃勒克特拉赋予了更为主动的人物动机,无论是索剧还是欧剧中的埃勒克特拉,她们从一开场便都自主而自觉地站在父亲一边,可以说,是一种内驱力促使了埃勒克特拉为父报仇杀死母亲。不过,对于埃勒克特拉具体的内驱力,索福克勒斯与欧里庇得斯又尝试给出了不同的解释。索福克勒斯将埃勒克特拉塑造为一位丧失生存论意义的悲剧角色,她之所以要为父报仇,是因为只有这一行动才能重新为她获得业已消亡的生命价值。在索剧的呈现下,埃勒克特拉的行动显得十分偏执,她像所有索福克勒斯的英雄一般,拥有极端化的个性与目的。当奥瑞斯特斯“弑母”发生时,这位埃勒克特拉并没有显示出埃斯库罗斯式的犹豫与挣扎,反而是在兴奋与激动中促成了前者的行动。然而,索福克勒斯所谓“完满的结局”,即埃勒克特拉通过弑母来重建其生命意义,事实上却深刻体现出埃勒克特拉根本上的悲剧:正是她对光明与生命意义的极端追求,使其最终堕入黑暗与恶魔的深渊,最终使她变成了她最不希望成为的人。

以埃勒克特拉为主线,纵观三部戏剧,可见三位悲剧作家对于同一神话题材改编的丰富性与复杂性。埃勒克特拉如同这些悲剧作品的触角一般,将剧作家所要讨论的问题延伸至了不同的方向,并呈现出相当错综复杂的层次与面向。尽管在悲剧的体裁下,最终三个埃阿勒特拉都被呈现为极具张力的悲剧性人物,其“弑母”的伦理困境并未得到解决,但也恰因如此,“弑母”的伦理问题在人类世界中才显得更加复杂与困难。因此可以理解,在三位悲剧作家的竞赛性写作中,他们实际并无意去追求一个“整全”的解决方案,反而,其较量在于谁能将问题追溯至更深刻的本源,并将其根本张力呈现出来。就埃勒克特拉“弑母”伦理的辩护而言,与其说三位作家是在尝试提供不同的解释道路,不如说,他们都在致力于呈现那个最可能被接受的辩护是如何失败的。对于埃斯库罗斯而言,此失败在于伦理系统性的问题;对于索福克勒斯而言,它在于英雄精神本身的悲剧性;而对于欧里庇得斯而言,这则是源于神话传统与日常理性世界的疏离甚至错位。

尽管,正如本文开篇所言,三个埃勒克特拉被创作于不同时段,三个剧本未曾有机会进行同年同台的比拼,但三位悲剧作家通过对埃勒克特拉(以及其他古希腊神话)的不同呈现,却在更高层面上与彼此进行着跨时空的对话与争辩。对埃勒克特拉不同的悲剧性书写,更进一步来看,实际体现的是三位悲剧作家对悲剧之为悲剧,或可谓“悲剧文体”的不同理解。正如阿里斯托芬在《蛙》中对埃斯库罗斯与欧里庇得斯辩论的戏剧性描绘,两位作家对于悲剧应当呈现什么内容以及以何种方式呈现有着极大的分歧,埃斯库罗斯崇高而老派,他更多地希望在悲剧中传承荷马以降的神话传统遗产;但与埃斯库罗斯几乎背道而驰的是,生活在理性主义与启蒙风潮之中的欧里庇得斯,却希望以更加思辨的方式来探索甚至反思神话传统本身。索福克勒斯与欧里庇得斯几乎生活在同一年代,但他的呈演显得并不如欧里庇得斯激进,他充分书写了荷马式的英雄精神,但另一方面,索福克勒斯却也不如埃斯库罗斯保守,他实际对此英雄精神进行了相当戏剧化与悲剧化的阐释,从而,索福克勒斯对悲剧文体的书写显现出第三条路径,一种相对折中却也有所反叛的道路。

作者简介

颜 荻

延伸阅读

● 中西文明互鉴 | 颜荻:潘多拉与倒转的天人——赫西俄德世界中的神人秩序

● 古典·学人 | 肖有志 :财富、技艺与正义——从《奥德赛》到《财神》

编辑|谢思思

如有涉及版权问题,敬请联系本公众号删除。