本文原题为《自由与法纪:残暴僭主和哲人王》,作者为弗洛瑞(Stewart Flory),李向利译,吴小锋校,选自《希罗多德的王霸之辩》(吴小锋编译,北京:华夏出版社 , 2011年5月)。为方便阅读,本次推送删去全部注释,有兴趣的读者可查看原书。

据学界主流看法,《原史》颂扬自由,谴责僭政(tyranny)。“希罗多德笔下的僭政与僭主(tyrants)的形象”,豪(W. W. How)和威尔斯(J. Wells)写道,“几乎是彻头彻尾的黑暗面”。不过,将雅典民主制视作政治自由的普遍象征,而非从《原史》出发,悉心研读希罗多德关于一人统治(one-man rule)之优劣落下的文字或言外之音,这种观念实乃情感用事。对希罗多德来说,自由与一人统治截然相对,互有长短。自由,令人向往,但也能导致混乱或借助权势奴役他人。奴役,固然可憎,但用不着根绝,若能侍奉高贵之主,兴许,亦能孕育高贵。此外,一人统治虽易于滥权,但比起缺乏最高统治权的政治体系来说,却具有某种优势。

希罗多德没有对个体自由和邦际关系中的自由细致地加以区分,因为他相信二者具有类似的优点和不足。出于相同的原因,他也没有对僭主、国王和暴君(tyrants,kings,despots)进行区分,无论他们是希腊人还是蛮族人。他交替地使用希腊语词τύραννος[僭主], βασιλεύς[国王]和δεσπότης[暴君]。如果只是出于文学的目的,希罗多德完全能够赋予他的东方国王们的故事以东方气息,但他却描写了一种与民族性格无关的一人统治的政治制度。他也一视同仁地看待世袭的统治者和凭暴力赢得政权的统治者。希罗多德感兴趣的只是,最高统治者一旦掌权后的统治是否正义。德玛拉图斯(Demaratus)和薛西斯(Xerxes)之间的著名谈话,体现了希罗多德对民主制和君主制自相矛盾的看法。薛西斯向德玛拉图斯暗示说,波斯军队将会战胜希腊人,因为希腊人“都有着相同的自由,不处于一人的统治之下”(ἐλεύθεροι πάντες ὁμοίως καὶ μὴ ὑπ᾿ ἑνὸς αρχόμενοι,7.103.3)。但是,德玛拉图斯通过描述希腊人自由与法纪的结合,捍卫了他的拉克戴蒙同胞的勇敢:他们虽然自由,但并不是在任何事情上都自由,因为他们拥有像暴君一样的法律统治着他们(ἐλεύθεροι πάντες ὁμοίως καὶ μὴ ὑπ᾿ ἑνὸς ἀρχόμενοι)。他们对法律的畏惧甚于你的臣民对你的畏惧,并且切实遵行着法律的指示(7.104.4)。

斯巴达人终将战胜波斯人,因为他们服从一种类型的僭主,并非全然自由。具有讽刺意味的是,薛西斯战败了,因为他的士兵并不完全屈从于他的号令,需要长官用鞭子逼迫,他们才会投入战斗(例见7.56.1;7.223.3)。在这个段落中,希罗多德将僭政与好纪律,自由与坏秩序联系起来。尽管《原史》中没有别的什么民族像斯巴达人那样,被认为享有自由与法纪的完美结合,但是在其他地方,希罗多德的确又提供了证明僭政有益的重要例证。这些段落说明,德玛拉图斯的佚事并非特例,而是希罗多德信念的体现:他深信好君主绝对统治的优越性。虽然斯巴达人服从的是一种抽象理念,其他的佚事却表明,希罗多德赞成像戴欧克斯(Deioces)和阿玛西斯(Amasis)那样有着血肉之躯的君主。戴欧克斯(美地亚的开国之君,1.96-101)、庇希斯特拉图(Pisistratus,1.59-64)和大流士(Darius,3.73-78,80-87)的故事,最好地体现了希罗多德政治思考的状况。在这些段落中,希罗多德论证了僭政优越于其他的统治形式。对观其他段落——特别是卷二中对普萨美提库斯(Psammetichus)和阿玛西斯的描述,这些段落同样揭示了希罗多德对一人统治优点的内在信念。

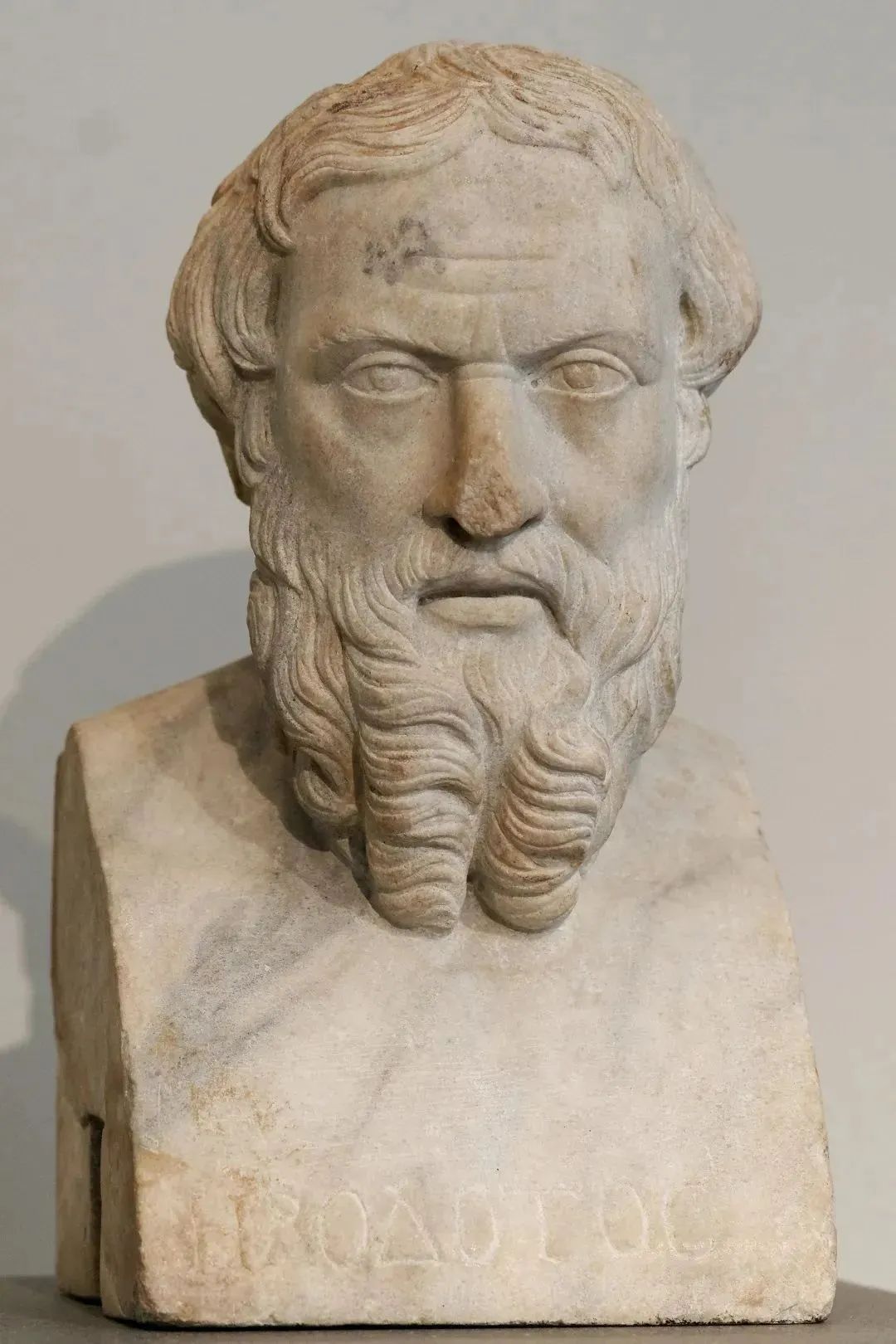

▲ 马拉松平原之战,19世纪末插图

我们将会看到,希罗多德讲述的以上这些君王登上王位的故事,包含了相同的重要主题。故事中呈现出来的,是一幅希罗多德的哲人王的复合肖像,他的温和和有益的统治,显示了君主制对其他政治体系的优越性。哲人王与残暴僭主形成了鲜明的对比,后者在《原史》的其他部分扮演了重要的角色。由此,希罗多德给他的读者提供了一人统治的正面榜样,从而与负面的典型形成对比。当然,他确实清楚地描绘了僭政中潜在着的恶——统治者容易变得贪婪、邪恶和残暴,他对疯国王冈比西斯(Cambyses)的描绘最有效地说明了这一点。然而,与之形成对比的哲人王的形象,却未得到辨识。基于此,我将集中论述哲人王的形象,以证实希罗多德对一人统治含混、故意矛盾的态度。他笔下的君主,有些是优秀和明智的统治者,为他们性情乖张的臣民制定了法纪,其余的则是野蛮暴政的典型。通常,哲人王通过一系列让人错综难辨的计谋——或其他方式,获得王位,由于自身的聪明,他们能凭直觉先于对手更快地意识到获取王位的良机。无论哪一种情况,哲人王都设法给人这样一种假象:他是在别人的推选下实行统治的,并没有主动地谋求权力。反讽的是,哲人王获得权力的方式,不仅是通过耍弄手段和诡计,而且(为了他自身的高贵目的)还会使用一些卑鄙、残忍的僭主才用的手段。因为哲人王所要建立的是一种仁慈的统治,他通过所施行的治国之举,为这样的信条做了辩护——目的的正当证明手段的正当。事实正是如此,希罗多德笔下的哲人王最初给人的印象——或很快暴露出来的征兆,常常是残暴的僭主。因此,当读者最终意识到这个人竟然是个好人的时候,他的故事就有了一种令人意外的突转。这些统治者通常是平民出生,并不声称要建国立朝,因此,一旦政权建立后,他们必须尽力隐瞒他们卑微的出身,或者必须不顾自己的起源,尽力明确地将他们的统治合法化。在这些故事中,希罗多德总是拿哲人王的明智和智慧,与他臣民的愚蠢和盲信做对比,后者容易受骗,而且一旦缺少了绝对统治者的权威,便无法安宁或幸福地生活。当希罗多德讨论一人统治的优点时,他采取了一种很可能会冒犯到他一部分希腊读者的立场,这一点我们能够从希腊悲剧中所使用的τύραννος一词的邪恶涵义、以及从希罗多德自己所描述的希腊人维护政治自由的情操中看明白。希罗多德清楚该立场可能不受欢迎,但他并没有依照读者的口味调整自己的叙述。在戴欧克斯的故事中,希罗多德集中于一人统治的特征——这可能会令他的读者产生最令人反感的联想,并且把这些特征描述成一个封闭社会的优势而非弱点。

▲ 戴欧克斯像,Blacksuitdragon 绘

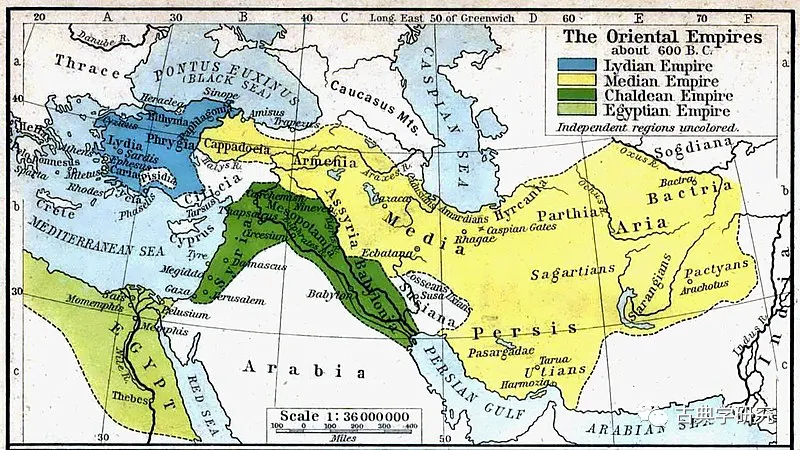

有关戴欧克斯的叙述,出现在一段离题话的开头,即在希罗多德描述居鲁士(Cyrus)——波斯独立后的第一个国王——的少年时代和登基之际:“现在,我将讲述谁是居鲁士,以及波斯人如何逐渐统治了亚洲”(1.95.1)。美地亚的战败让波斯人强大起来,由于戴欧克斯是美地亚的第一位国王,所以,希罗多德在实际开始描写居鲁士之前,先讲述了戴欧克斯的故事。在他开始讲述戴欧克斯的故事之前——即在那些强调他打算描写戴欧克斯和居鲁士两人故事的重要性的语句中,希罗多德宣称他记述的是“真实”(τὸν ἐὸντα λόγον),还说他摈弃了“三种其他说法”(τριφασίας ἄλλας λόγων ὁδούς),支持他所认同的这个(1.95.1)。虽然居鲁士和戴欧克斯的故事最初以题外话的形式出现,但它们引入了波斯崛起和扩张的主题,并且把卷一同《原史》的高潮——波斯的溃败,连接了起来。从文体上讲,戴欧克斯的故事对应于巨吉斯(Gyges)的故事,因为它也是《原史》中那些重大主题的第一次体现:作者在这里谈的,是借助一人统治来创建一个稳定、公正和幸福社会的可能性。这则佚事同样值得特别关注,因为评论者经常视其为“成为僭主的典型过程”。▲ 居鲁士进军埃克巴坦纳(Ecbatana),19世纪末插图

戴欧克斯的故事,以一个简短的描述开始——美地亚人终结了亚述人(Assyrians)对其长达520年的奴役。美地亚人“为了他们的自由(ἐλευθερίης)同亚述人浴血奋战,变成英勇的人(ἄνδρες ἀγαθοί),挣脱他们的奴役(τὴν δουλοσύνην),并最终赢得了自由(ἐλευθερώθησαν)”。亚述人的其他臣民,也效仿美地亚人,起而背叛了他们的主人(1.95.2)。希罗多德此处选用的语句,颂扬了好(自由)对恶(奴役)的胜利。但是我们知道,这一胜利是短命的:

大陆上的所有民族现在都独立了(αὐτονόμων),但随之又再次以下面的方式陷入僭政(ἐςτυραννίδας)。在美地亚人中,有一位名叫戴欧克斯的聪明人(ἀνήρ ... σοφός),他是弗拉欧尔特斯(Phraortes)的儿子。这位戴欧克斯爱上了僭政(ἐρασθεὶς τυραννίδος),且采取了下列行动(1.96.1-2)。

这些语句勾勒出了戴欧克斯的特点:一个狡猾的阴谋家,一个颠覆美地亚人并英勇赢得的自由的人。希罗多德用——ἐρασθεὶς τυραννίδος[爱上僭政],回应了坎道勒斯(Candaules)致命的痴迷,ἠράσθη ... γυναικός[迷恋女人](1.8.1),并暗示一个或许像坎道勒斯那样肆无忌惮的冒险家,注定要因其所作所为而遭殃。在上述介绍之后,故事突然发生了两次令人吃惊的转折。首先,希罗多德让我们看到,“勇敢的”美地亚人挣脱亚述人暴政之后迎来的自由——这一度曾被视为一种从坏到好的重大转变,实际上却导向了混乱。其次,戴欧克斯没有用邪恶手段来达到邪恶的目的,而是通过似是而非的计谋,获取了公正、善良之名,从而使美地亚人最终接受僭政。我们最初见到的美地亚人,几乎处于一种原生状态,他们像高贵的野蛮人(noble savages)那样,远离其他民族,住“在相互隔绝的村落里”(κατὰ κώμας),依照他们自己的礼法独立(αὐτόνομοι)生活。尽管他们已从先前的亚述主人那里获得了解放,战场上也表现得骁勇善战,但美地亚人却无法可循(ἀνομίης),相互滥施不义。因此,他们对戴欧克斯心存依赖。尽管戴欧克斯在他自己的村落中已广受尊崇,但他仍然孜孜以求“正义”(δικαιοσύνην),希罗多德说,因为他知道“正义是非正义的敌人”(τῷ δικαίῳ τό ἄδικον πολέμιον)。仰慕戴欧克斯英明的美地亚人,推举他为“仲裁者”(δικαστήν)。为了获取“王权”(ἀρχήν),他一直保持“正直和公正”(ἰθύς τε καὶ δίκαιος ἦν,1.96.2)。显而易见,戴欧克斯之所以看重正直和公正的价值,只因为它们可资作为实现他统治美地亚人宏图的一种途径。乍看好似一个恶人生涯的警示性故事,或许也是对美地亚人懦弱的一种表现,却变成了一个关于君主制起源的传说。故事高度抽象的语言以及具体细节的缺乏,暗示我们它并不是真实个体的历史,而是关于第一个国王如何产生的象征性故事。后来,当戴欧克斯成了国王并为他的宫廷制定规章时,希罗多德评论说:“戴欧克斯是第一个设定这种程序的人”(κόσμον τόνδε Δηιόκης πρῶτός ἐστι ὁ καταστησάμενος,1.99.1)。

接下来的故事中,希罗多德非常详细地强调了戴欧克斯的仲裁者角色。带有正义(DIK)词根的词语的多次重复,甚至暗示出在戴欧克斯(Δηιόκης)的名字中,希罗多德也使用了双关语。由于他公平的仲裁(κατὰ τὸ ὀρθὸν δικάζων),以及其他人裁决的不公允(ἀδίκοισι γνώμῃσι),戴欧克斯赢得了赞誉。于是,人们纷纷渴望从他那里获得裁决(δικασόμενοι,1.96.3)。当戴欧克斯的裁决(δίκας)因其可靠而为人所知时,他也声誉日隆。至此,戴欧克斯却突然宣布他将不再坐以宣判(ἐδίκαζε),并且拒绝再进行仲裁(δικᾶν),说他从整日的裁断(δικάζειν)中未得到任何的好处(1.97.1)。因为戴欧克斯不再分享他的智慧,美地亚无法可依的状况甚至比以前更为恶劣,并且演化为“暴行”(ἀρπαγῆς,1.97.2)。戴欧克斯的计划现在很明白:他让美地亚人需要他继续维持正义,执行好的裁断,美地亚人显然愿意为了自己的利益这样做;实际上,由于戴欧克斯已有计划在先,他们便请他做了国王。这一节内容强化了读者对戴欧克斯行动的悖论感。意为“正义”和“裁决”的词语不断重复地出现,提醒我们一丝不苟的公正声誉,如何帮助戴欧克斯实现僭政。他的托词——他并未从作为公正之人而从自己的事业中获得好处,使其表面的大公无私与内在的自私动机形成了对比。▲ 依据希罗多德叙述所绘美地亚王国疆域(黄色部分)

希罗多德一再推迟故事的结局,不仅为了以此延长读者的预期,也为了加入更多重要的细节。希罗多德描述了美地亚人如何做出他们的决定:首先,他们讨论了自身面临的难题;其次,他们决定他们需要一位国王;第三,他们争论谁应该做国王;最后,他们决定请戴欧克斯来统治(1.97.2-98.1)。在该段落中,当戴欧克斯泰然置身事外之时,我们头一次在有些讽刺的旁白中,听说了代表他利益的“朋友们”(φίλοι)。这一核心小组的存在,表明颇有心计的戴欧克斯早已为这一刻做了谋划,同时也表明他首要的利益,不是向他的美地亚人同胞证明中央权威的优越性或者确保向美地亚人提供好的统治,而是他本人要攫取和支配权力。可是,戴欧克斯拒绝接受王权,除非他拥有王室所有的一切外在标志和象征。戴欧克斯明确要求美地亚人必须建造一系列“配得上作为他办公处所”(ἄξια τῆς βασιληίης)的守卫森严的宫殿,并给他一支由持矛者(δορυφόροισι)组成的私人卫队。同时,美地亚人也必须放弃他们的村落生活,定居到有七重城墙环绕的新首府——阿戈巴塔纳(Agbatana)。“这些城墙最外面的一层”,希罗多德说,“大约与雅典城墙的长度相等”(1.98.2-6)。普通的美地亚民众(τὸν δὲ ἄλλον δῆμον)居住在这些城墙之外,戴欧克斯则深居于最里层的城墙之中,不与他的臣民发生任何接触,只是通过使者(δἰ ἀγγέλων)处理一切事务,并禁止人们在有他在场时大笑和吐口水。戴欧克斯甚至不再同他少年时代的伙伴们(ὁμήλικες)来往,以防他的朋友中会有人觉得与他不分伯仲而阴谋推翻他。希罗多德笔下的戴欧克斯寻思道:“如果自己不被任何一个臣民看到,他们就将会认为他和他们自身大为不同(ἑτεροῖς,即优越)”(1.99)。僭政的这一套外在修饰,在雅典读者看来,每一个细节都会让他们想到悲剧僭主的典型形象——这类僭主凭靠武力威胁攫取权力,秘密玩弄权术,远离他所统治的民众,对于民众的变革既畏惧又期待。对阿戈巴塔纳与雅典的城墙看似随意却有意为之的比较,以及把美地亚人的特征比照着δῆμος[译按:意指雅典邦民]的特点来归纳,自然而然地引导读者去比较东方僭政与希腊民主制。希腊人居住在他们城邦护城墙之内而非之外,他们的私人居所力避铺张奢靡。戴欧克斯让自己显得在任何方面都比他的同胞优越(尽管他私下也承认这不完全属实),而所有希腊人——ἄνδρες ἀγαθοί(好人,也是希罗多德对美地亚人的描述),却承认大家彼此平等。由武装了的保镖护驾——事实上是在城邦之内千方百计地加以武装,很招希腊人抵触,因为这意味着暴力统治。

戴欧克斯精心设计的安全措施相应地加重了读者的猜疑,一旦得势,戴欧克斯的真面目必将暴露无疑,他将成为一个野蛮残暴的统治者。的确,希罗多德看似在建立一个戏剧化的、行至高潮的突转:向美地亚人揭示戴欧克斯的真实本性,这些美地亚人可能会深陷被愚弄和背叛的可怜处境,尽管从亚述的统治者那里赢得了自由,结果却再次遭受奴役。然而,这些都不曾发生,相对于读者在讲故事人的引导下期望发生的事情来说,这是一个意外的转折,因为戴欧克斯仍然像他成为统治者之前那样,保持着自身的明智和公正:“既然已经能够高枕无忧地实行僭政(ἐκράτυνε ἑωυτὸν τῇ τυραννίδι),他便严正地担负起捍卫正义的职责”(τὸ δίκαιον,1.100.1)。戴欧克斯让他的臣民向他提交书面的控状,并惩治任何他发现犯了暴虐罪行的人(ὑβρίζοντα)。戴欧克斯也指派“密探”(κατάσκοποι)来协助他查获罪犯(1.100.2)。戴欧克斯远离他的臣民,仅仅是为了在隔绝的环境中能比在面对面的情况下,更加公正地审理他们的案子。事实证明,他对正义的献身真心实意,不存私心杂念。那些易招惹事端的王族装饰和庆典仪式,实际上有助于他更英明地统治,因为宫殿、保镖、秘密警察、王室礼仪和深居于皇宫大内,都通过使他保持绝对的公正无私,从而服务于他的臣民的利益。希罗多德试图说明这些最招人怨恨的僭主装饰——同人民疏远、密探和杀手网络,反复无常的处罚却又不用害怕遭人报复——对于理想的君主制邦国来说都必不可少。尽管戴欧克斯骗得他的臣民认为他比其他人都优秀,但是他使这个谎言广泛流传,也为的是美地亚人的最终利益。对美地亚人的绝对统治,没有诱使戴欧克斯的权力欲望极度膨胀,因为他依然仅仅(μοῦνον)满足于自己国家的王位。戴欧克斯的故事强化了真正的好人的理想统治与悲剧中脸谱化的暴君形象之间的对比,前者的统治与柏拉图的哲人王极其相似。希罗多德相信,君主制中包含有善与恶两种极端。同时,希罗多德也强调了自治的吸引力和危险所在。当美地亚人的自由在戴欧克斯介入之前,不幸蜕变为无法无天时,美地亚人有幸获得的独立很快便消失无踪。戴欧克斯的故事与希罗多德对庇希斯特拉图的记述有重大联系,这是另一个揭示作者赞成一人统治的故事。就像戴欧克斯凭借好名声(πρότερον δόκιμος)开始得势那样(1.96.2),庇希斯特拉图在一场同墨伽拉(Megara)的战争中,“早早地就赢得了声望”(πρότερον εὐδοκιμήσας,1.59.4)。戴欧克斯让美地亚人指派给他“持矛者”(δορυφόρους,1.98.2),庇希斯特拉图则从雅典人那里骗取了一个卫队,对此,希罗多德称“他们不是庇希斯特拉图的持矛者,而是他的执棒者”(δορυφόροι μὲν οὐκ ἐγένοντο Πεισιστράτου,κορυνηφόροι δέ,1.59.5)。

戴欧克斯费尽心思使美地亚人让他统治;庇希斯特拉图同样耍弄雅典人,让他们相信他是雅典娜本人选派的。庇希斯特拉图把一个高大、健美的女孩打扮成雅典娜的模样,由一辆四轮战车拉着在乡间巡行,同时传令官们高声宣称:“雅典人,友善地接纳庇希斯特拉图吧,雅典娜亲自授予他高过所有人的殊荣,并带领他进入她的卫城”(1.60.5)。这个伪装成的雅典娜和那些传令官们扮演了同戴欧克斯的朋友一样的角色,后者把实行一人统治和戴欧克斯的名字建议给了美地亚人(1.97.2-3)。如果说我们还不能确定希罗多德是否对戴欧克斯(=δίκη)的名字使用了双关语的话,他在扮演雅典娜的那个高女孩的名字上一语双关则毫无疑问:Φύη(=φυή,身高;1.60.4)。戴欧克斯一举成为美地亚国王,庇希斯特拉图却尝试了三次才最终稳固了政权。不过,每次他都成功地愚弄了轻信的雅典人。希罗多德在这里用实例展示了他在别处对雅典人所作的评价:“欺骗多数人比欺骗一个人要容易得多”(5.97.2)。

▲ 庇希斯特拉图将心爱的“雅典娜女神”带回雅典

没有戴欧克斯的情况下,美地亚人饱受ἀνομίη[无法可依]之苦。没有庇希斯特拉图——或者说在他的统治牢固树立之前,雅典人深陷στάσις [派系之争],该词在这节中出现了七次之多。当克洛伊索斯(Croesus)询问雅典人的情况时,琵缇亚(Pythia)把雅典人推荐给他作为盟友,克洛伊索斯了解到雅典人διεσπασμένον[为派系之争分裂],但庇希斯特拉图κατεχόμενον[遏制]了这种状况(1.59.1)。先前,雅典受到奇隆(Chilon)、美伽克勒斯(Megacles)和庇希斯特拉图本人的党徒之间宿仇的持续滋扰,当庇希斯特拉图建立了一人统治之后,这种动荡的局面便得到了平复。最后,就像戴欧克斯让读者吃惊地看到在他掌握绝对权力之后,他仍坚定不移地维护正义那样,庇希斯特拉图在他的执棒者的协助下,一占领卫城便表露出他对雅典深怀的善意: 这样,庇希斯特拉图统治了雅典,既没有打乱已有的城邦架构,也没有改变先前的法律,他根据当时有效的法律管理城邦,并公平合理地安排所有事务”(1.59.6)。

希罗多德最明白无误地宣称一人统治最好的思想——只要那个人足够的好和明智,出现在政体论辩(Conspirator’s Debate)的大流士的发言里(3.82)。事实上,辩论中全部的三段讲辞,以及该辩论发生的环境,全都指向哲人王的主题,并暗示了戴欧克斯、庇希斯特拉图和大流士登基故事之间的相似性。像戴欧克斯和庇希斯特拉图一样,大流士费尽心机地密谋巩固一人统治,虽然作为一个统治者,他没有像前述两人那样成功,但他也想尽力实行好的统治。大流士的即位,像戴欧克斯和庇希斯特拉图的一样,终结了一段时期以来动荡或非法的统治。冈比西斯死后,一个冒名顶替的沃僧——假司梅尔迪斯(the pseudo-Smerdis),统治着波斯。欧塔内斯(Otanes)领导的一个由六名波斯贵族成员组成的团体,发现了这个骗局(3.69)。他们聚集到苏萨城(Susa),碰巧在那里遇到了大流士,他们就把那个骗局告诉了他:“既然他也到来了,六人就决定同他结盟。现在,七人小组聚到一起商议(ἐδίδοσαν σφίσι λόγους)并相互立下誓言”(3.71.1)。在六人告知大流士他们发现假司梅尔迪斯的诡计以及他们打算暗杀篡位者的计划之后,大流士突然宣称他一直以来都清楚假司梅尔迪斯的真实身份:“当轮到大流士发言的时候,他说:‘我原以为只有我知道实行统治的是沃僧,而居鲁士的儿子司梅尔迪斯已经去世。正是为此,我匆忙来到这里想设计杀死沃僧’”(3.71.2)。

大流士的话很难让人信服。他第一个提到他自己“匆忙”赶来苏萨。希罗多德在介绍他的到来时,只是简单地说“他到了”(παραγίγνεται),没有任何迹象说明他是有备而来。事实上,当大流士安静地倾听并等待发言机会时,他正是在利用这个时机迅速地制定计划。他可能早有野心,如今当他听说司梅尔迪斯统治波斯是一个骗局——他假装早已知晓此事,他要采取的行动就不单是要杀死沃僧,而是要成为国王。波斯当时的政治形势同戴欧克斯即位前美地亚的情况极其相似:现状的混乱,催生了对可选择的行动路线的论辩(ἐδίδοσαν σφισι λόγον,λέγοντες περὶ τῶν κατηκόντων,1.97.2))。不过,在波斯人转到什么样的政体对他们来说最好的问题之前,还讨论了如何铲除篡权者。在讨论的过程中,大流士从欧塔内斯手中夺取了团体领导权,欧塔内斯建议等待时机(3.71.3),暗示他们的团体需要积蓄更多的力量(3.71.3),并担心如何突破王宫卫兵的戒备(3.72.1)。针对欧塔内斯的重重顾虑,大流士回答说:欧塔内斯,很多事情言语很难(λόγῳ μέν)说清楚,用行动(ἔργῳ δέ)却容易解决。也有事情三言两语(λόγῳ μέν)就能说明,事实上做起来却(ἔργῳ δέ)难有成效(3.72.2)。

在描述他所倡议的进入王宫的策略时,大流士说他将声称他的父亲叙斯塔司佩斯(Hystaspes)派他来送一封信给司梅尔迪斯。随后,大流士通过一大段离题话来论证说谎的正当性:

说谎不可避免,但一定要顺其自然。人们无论说谎还是讲真话,都是为了实现同样的目标。当他们想通过说服他人相信他们的谎话并从中获益时,他们就说谎;当他们希望说真话能获得好处,并且他们的听众更愿意倾听时,他们就说真话。尽管他们采取的行动不同,但却殊途同归。如果不存在获益的希望,那么,诚实的人和说谎者就没什么不同(3.72)。

大流士愿意为进入王宫而说谎。之前他骗过他的同谋者,声称自己“匆忙赶来为的是设计杀死沃僧”(3.71.2,参看70.1)。他的话说得这么露骨,也是为了能通过说谎来参与密谋造推翻假司梅尔迪斯。至于他对同谋者说的谎,他们丝毫没有察觉。大流士论证说目的的正义证明了手段的正义,这一说法为他自己深藏的计划做了辩护。这个论证也解释了戴欧克斯和庇希斯特拉图的道德观。(他们)每个人都欺骗他们的臣民,但这样做的目的只是为了实现某种益处或更高的善。

一旦这些密谋者成功杀掉假司梅尔迪斯——大流士亲自投下了致命的一击,他们就开始论争新的政体。像之前戴欧克斯即位那样,只不过这次争论是发生在美地亚的讨论的扩展版本。美地亚人不得不在无政府的混乱与君主制之间做出选择,但在欧塔内斯、美伽比佐斯(megabyzus)和大流士的发言中,希罗多德给了波斯人三种选择:民主制、寡头制或君主制。欧塔内斯首先发言支持民主制(democracy,ἰσονομίη),比起随后的发言,他的论证混乱且简短。欧塔内斯泛泛地论证说“民主制拥有最好的名声”(3.80.6)。事实上,他的发言中只有三分之一的内容与他支持的政体形式有关。由于明显想不出有利于民主制的论证,欧塔内斯只好转而集中论述一人统治之恶。但希罗多德书中所举的国王的例子,并没有强有力地支撑欧塔内斯的批判,况且庇希斯特拉图和戴欧克斯的例子甚至还提供了意味深长的例外。欧塔内斯用冈比西斯和假司梅尔迪斯作为坏君主的例子,然而这些例子都不具备很强的说服力,因为冈比西斯疯掉了,至于篡位的假司梅尔迪斯,根本就不是一个真正的国王。因此,欧塔内斯的发言缺乏说服力,因为他没有专就民主制提出论证,而且,他反对君主制的例子与《原史》中的那些重要的段落相抵牾。欧塔内斯还论证说,即使是一个好人,一旦当了国王,也将为他手中的权力败坏:“假设你拥护所有人中最好的那个人(为王),他将很快摒弃他原有的思考方式”。欧塔内斯认为,由于大权在握,国王生性行事残暴(ἐγγίνεται μὲν γάρ οἱ ὕβρις),对他人也心存妒忌,尽管所有的一切都归他本人所有(3.80.3)。国王易于受到告密者和流言蜚语的影响,渴望被人奉承,且难以取悦。其实,所有这些都是僭主品性的刻板化特征。可是,戴欧克斯和庇希斯特拉图并没有这些缺点,并没有因大权在握而败坏。欧塔内斯“最重要的论点”(3.80.5),出现在他谴责君主制的结语部分:君主变乱祖先的律法(νόμαιά τε κινέει πάτρια)、强暴妇女、不加审判就处死民众。在这些罪行中,把第一项作为僭主的普遍特点最没有说服力,因为希罗多德已经明确提到庇希斯特拉图的统治,“没有打乱已有的城邦架构,也没有改变先前的律法”(1.59.6)。大流士发言支持一人统治,为君主制辩护,因为这是波斯政体的传统形式,“我的看法是……我们不应该废弃我们祖先的礼法(πατρίους νόμους),因为它们是好的,而且没有比之更好的了”(3.82.5)。戴欧克斯迫使美地亚人放弃了散居村落的习俗,对美地亚人来说,他的政权确实代表了一种对极权统治的回归:重返僭政(αὖτις ἐς τυραννίδας περιῆλθον,1.96.1)。在论证实行民主制对波斯有利的时候,欧塔内斯难以自圆其说,因为他的目的正是要改变传统的政体。变乱古老的习俗,正是他指控僭主的一理由。欧塔内斯还提出了更严重的有关强奸和谋杀的控告,但是这些罪行并非僭主的专利,当然,这些罪行也并未发生在戴欧克斯和庇希斯特拉图身上。

美伽比佐斯紧接着发言,他同意欧塔内斯关于君主制的看法,但拥护寡头制。像欧塔内斯一样,他也没有为他的主张提出有力的证据,却转而攻击民主制。鉴于欧塔内斯抨击君主制弊端的时候,希罗多德告诉我们这些弊端在国王身上并不存在或者说无需存在,同样地,希罗多德也证明了美伽比佐斯反对民主制理由的合理性。因此,美伽比佐斯的发言清楚地表明,希罗多德并未借欧塔内斯之口为民主制进行辩护。欧塔内斯最先发言,并不是因为在希罗多德看来他的发言正确无误,而是为了随着美伽比佐斯和大流士论证的深入,能最终证明欧塔内斯的谬误:民主制在三种政体中并非最好,而是最坏。美伽比佐斯认为:“没有什么比无用的暴民更不明事理,或更易于行残暴之举”(ὁμίλου γὰρ ἀχρηίου οὐδέν ἐστι ἀξυνετώτερον οὐδὲ ὑβριστότερον,3.81.1)。戴欧克斯和庇希斯特拉图的故事就证明了这一点。美地亚人没有能力自我管束,而谁又会愿意把统治权托付给那些情愿相信一个全副武装的高大女孩就是雅典娜的人们呢?美伽比佐斯严厉斥责暴民思考问题和采取行动时的散乱方式,并将这样的行为比作一条汹涌的河流,他事先承认大流士反对欧塔内斯谴责僭主制的一个论点的正确性,他认识到与暴民比起来,僭主是“理性的”(γιγνώσκων,3.81.2)。可是,美伽比佐斯用自鸣得意的诡诈陈述结束了他的发言,他声称最优越的新寡头制将由“像我们这样的人”组成,并且抢在大流士更谦逊、更有说服力的诉求之前,说出了自己在废除沃僧行动中所扮演的重要角色。大流士的发言,强调了一个绝对好且明智之人的僭政这一绝对理想的情况,即使面对批评,依然不为所动,“没有什么比最好之人(的统治)更好,因为他拥有最好的才智,使他能不犯错误地处理民众的事务”(3.82.2)。不过,大流士也暗中承认统治过程中采用秘密措施和含蓄欺骗的必要性,因为这是他自己的惯用手段。确实,他暗示的是他早先的主张,建议趁计谋尚未泄露立即对沃僧采取行动:“他(君主)最能让计划秘而不宣,并使其不为居心叵测之人知晓”(3.82.2)。

尽管在论辩中他的发言并不比他前面的人更长,但大流士对君主制的论说,却比欧塔内斯和美伽比佐斯分别对民主制和寡头制的论说更为透彻,因为他并未对其他统治形式进行琐碎的批评。大流士虽然指出了寡头制的一些缺陷,但只是为了说明君主制将如何加以解决。最后,大流士认为,寡头制的崩溃将使人们认识到君主制的优越:

在寡头制下,强烈的敌意将不可避免地出现在争相处理朝政的人们之中。因为每个人都将自己视为领袖,都觉得自己的看法最好,因而大家逐渐彼此敌对。从相互的敌意中产生政治派系(στασίων),派系纷争导致流血冲突,以致最终国家还将诉诸君主制(3.82.3)。

民主制崩溃后的无政府状态,同样体现了一个强有力的中央权威推行法纪的重要性。

民众(δῆμος)统治时,难免会有争执不和。当在公共事务上也出现争执不和时,最卑劣的一些人便相互勾结,形成强势的团伙。这些人投机钻营,危害公众的利益,直到民众中有谁挺身而出,力挽狂澜。如此一来,他便成了民众爱戴的对象,这一爱戴使他成为独一的统治者(3.82.4)。

借助“党争”,君主制得以从寡头制中形成,大流士的这番言辞让人们想到庇希斯特拉图的经历,大流士述说民主制的流血杀戮亦导向君主制的情况,又让人想到戴欧克斯,戴欧克斯之所以当上了国王,的确因为他是“民众爱戴的对象”。大流士支持君主制的主张最终胜出,因为他说服了其他同谋者(欧塔内斯和美伽比佐斯除外)。这场论辩的目的是要呈现一场关于三种统治秩序优缺点的真实讨论,并不在于陈述一个既成事实,即大流士的确成了国王,而支持君主制的言论(如果存在变革需要的话)肯定曾经一度广为盛行。这场辩论是真正的竞争,不过,最终君主制胜出。这些讲辞和它们发生的语境,以及与戴欧克斯和庇希斯特拉图故事的相似性,表明政体论辩成为了模式中的一部分。论辩是大流士故事的一部分,该故事也通过突出哲人王的主题,体现了一人统治的正面作用。当大流士赢得辩论,由谁出任他所描绘的理想君王就成了问题,就像戴欧克斯的亲信在说服美地亚人相信他们需要一个国王之后,必须经过进一步的讨论才能最终选择戴欧克斯一样。但在波斯,辩论之后随之出现的是行动,而非继续论争。同谋者一致同意在黎明时分相约策马出行,并拥戴其坐骥在日出时最先嘶鸣的人为国王(3.84.3)。大流士之前在发言支持君主制的时候说,由于“一个人”的功劳,波斯人得以成功地摆脱沃僧的统治获得自由,因而,将来他们也理应服从这个人的统治,只是他有所节制,并没有提到自己的名字。不过,正是大流士的计策,也正是大流士亲手解决了篡位者。大流士显然相信波斯王位非他莫属,如同戴欧克斯所做的那样,为了自己的当选不出意外,他再施计谋。大流士的马夫机灵地使自己主人的牡马在关键时刻嘶鸣(3.85)。这种把戏不免搞笑也有失体面(就像庇希斯特拉图为了能从流放中返回雅典所做的那样),但是希罗多德却让一阵电闪雷鸣确认了同谋者的选择而将这一时刻神圣化。

最终,与戴欧克斯和庇希斯特拉图一样,大流士暗使诡计取得了王位。不过,一旦掌权后,他便尽心尽责地进行统治。作为国王,他的第一项行政举措(在竖立起一座雕像以纪念马夫的功劳之后),是把国家划分成易于管辖的诸多辖地,并有序地安排了赋税朝贡。因为大流士获取王位的方式同戴欧克斯和庇希斯特拉图的极其相像,所以,在希罗多德看来,他极有可能成为一位真正明智和完美的国王。大流士清楚地知道好的君主制所应具备的条件,因为在政体论辩中,他雄辩地说出了理想中的君主制的一些根本原则。

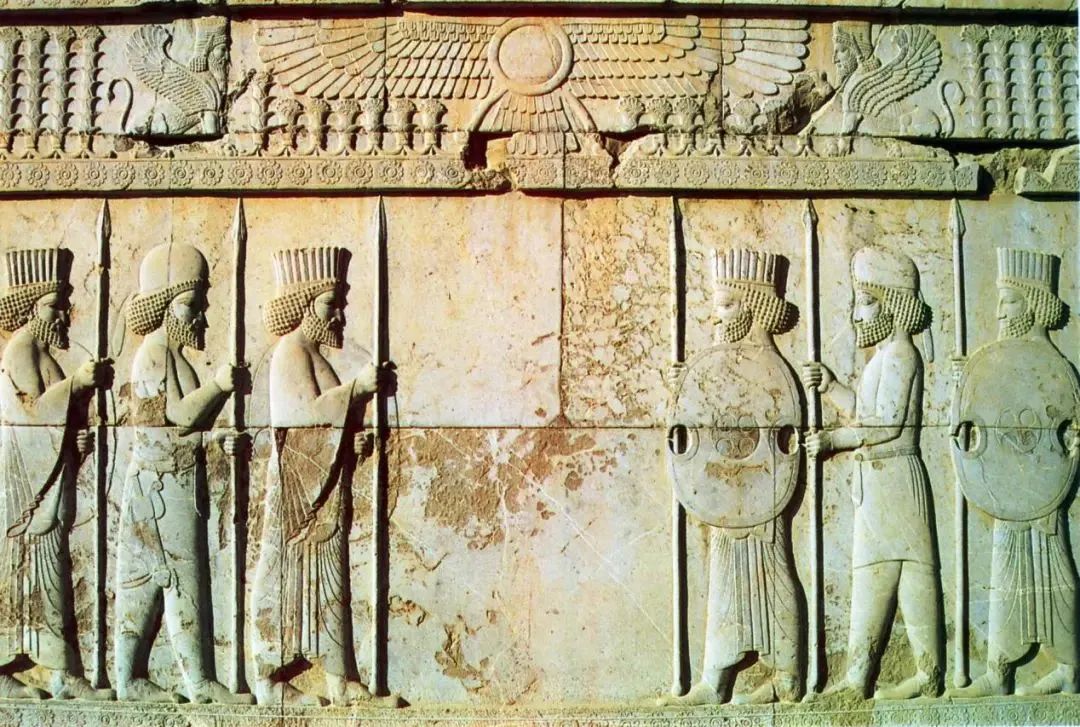

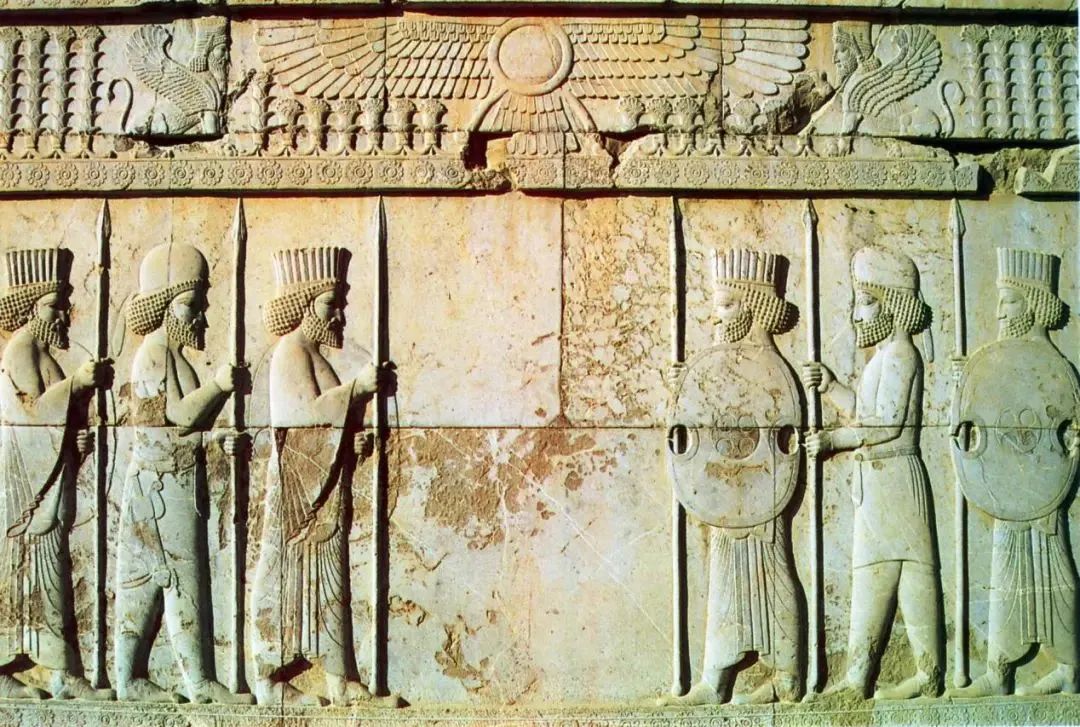

▲ 大流士接受贡品的浮雕(局部)

总体来说,大流士实际的执政生涯远未达到戴欧克斯和他本人发言时所设立的高标准。他未能付诸实施他曾理论上着力解释过的事情,从而证实了他自己的一个说法,即一些事情“原则上清楚”(λόγῳ μέν),但时常“收不到卓有成效的结果”(ἔργον οὐδέν … λαμπρόν)。例如,大流士行为极其残忍,并且受制于远比他聪明的妻子——阿托萨(Atossa)。尤其在两个最重要的方面——智识和自制,大流士没有达到戴欧克斯的标准。由于戴欧克斯拥有非同寻常的智慧,他从不需要寻求建议,因此也从不与人分享他的权力,当然,他也从未犯过错误。大流士不仅寻求而且还误用他人的建议,因为他不采纳像克俄斯(Coes)提出的那些忠告(4.97),却听信希斯提埃乌斯(Histiaeus)欺骗性的提议。戴欧克斯的统治是真正的君主制,即一个人的统治;但大流士,通过求助于他人,既承认了自己犯错的可能性,也最终使他的王权异化为类似于寡头制的政体。尽管大流士能够看准其前任由于可以接近而变得易受攻击,因此,他设想出一个铲除假司梅尔迪斯的计谋且付诸实施,但一旦自己做了国王,却无法在这个位置上施展他的才智和经验。大流士出于大意,没有把自己同其他六位同谋者分离开来,事实证明这成了他祸患的根源。我们不难想起,戴欧克斯曾将自己完全孤立于他孩童时代的朋友,以至于他们不会想到戴欧克斯并不比他们自己优秀,进而密谋反对他。事实上,戴欧克斯是“通过使者”(δἰ ἀγγέλων,1.99.1)来处理他的所有事务。大流士的发言同样也警示我们防范寡头们勾心斗角的危害(3.82.3)。但大流士还是默许了一个最终带来危险的安排,他同意自己做了波斯国王后,任何一位同谋者都可以“不经宣召”(ἄνευ ἐσαγγελέος)径直觐见他,除了他正在和女人睡觉的时候(3.84.2)。最后的那个附加条件说明,六位同谋者几乎拥有整天接近国王的机会,仅仅在最私密的时刻,大流士才不接待。接近国王的便利,实际上潜伏着发生像同谋者铲除假司梅尔迪斯那类袭击的可能性,假司梅尔迪斯显然没有做好充分的自我防范。大流士提议攻击假司梅尔迪斯的讲辞:“因为我们是有身份的人,没有人会阻止我们,无论出于尊敬还是害怕”,恰好揭示了大流士同样面临来自他以前的同谋者的潜在威胁。