读·思|关于洛克式的自然法理论方案

编 者 按

本文原题目为《论洛克式自然法理论的方案:答齐奈施》,刊于《经典与解释(第49辑):洛克的自然法辩难》(娄林主编,北京:华夏出版社,2018年),朱克特(Michael P. Zuckert)撰,赵雪纲译。为方便阅读,本次推送删去全部注释,感兴趣的读者可查阅原刊。

大约五十年以前,施特劳斯提出主张说,虽然人们一直认为洛克是位从容的反霍布斯主义者,但他远远不是,实际上,他是马尔美斯堡(Malmesbury)哲人(译按:指霍布斯)的正宗秘密传人,正是由于提出这种看法,施特劳斯震惊了洛克学界。为了支持这一意义重大的主张,施特劳斯声言,洛克使用了一种哲学修辞术,他强调自己与胡克(Richard Hooker)这样传统和正统思想家的种种联系,并隐藏了自己对霍布斯和斯宾诺莎这样非传统的、非正统的思想家的赞同,由此而部分掩藏了其哲学的真正基础。关于施特劳斯对洛克的论说,最初的反应混乱驳杂;有些人完全被施特劳斯揭示的新洛克迷住了;另一些人则排斥施特劳斯的洛克画像,因为他们认为这一洛克画像曲解了公认的洛克观,而且认为揭示这种新洛克形象的方法论令人厌恶。这一最初的反应有利于激起一场活跃的争论,既争论洛克哲学的本质,又争论施特劳斯用在洛克身上的隐微写作论题。

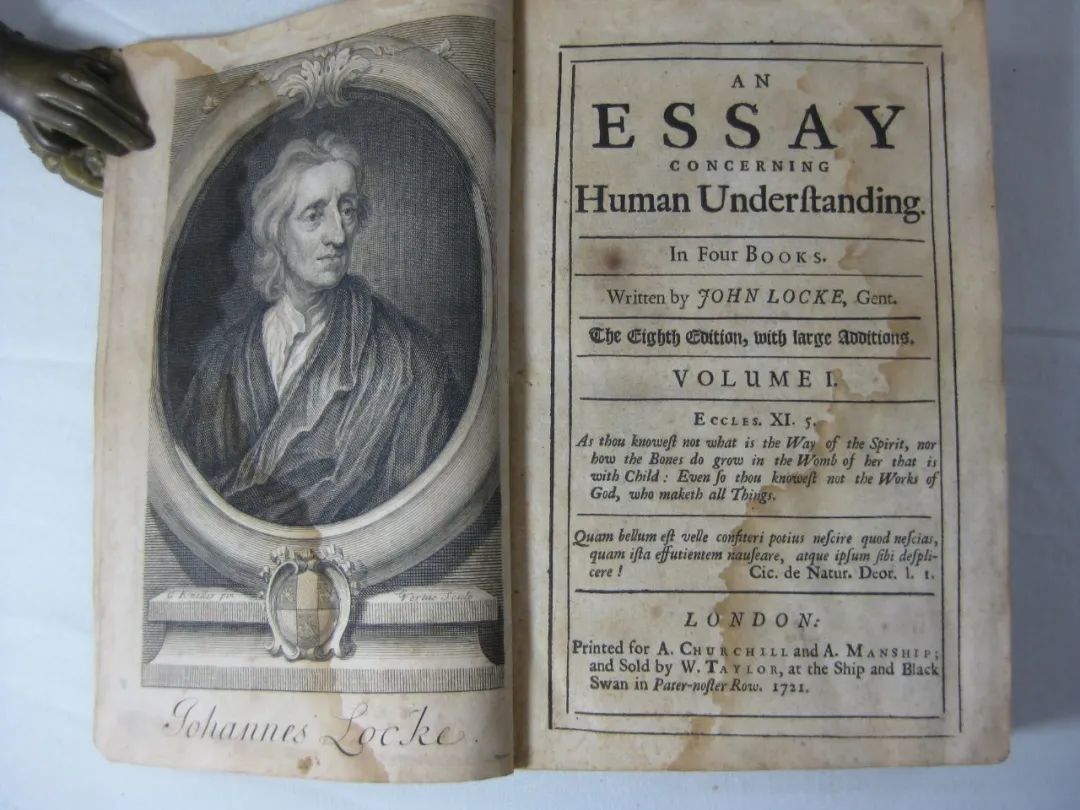

▲ 洛克(John Locke,1632-1704)

然而,在我看来,在某种程度上,这场争论早已宣告结束。有些人被施特劳斯的解读打动,并或多或少追随了他的引导。其中就包括霍维茨(Robert Horwitz)和我。还有一些人得出结论说,施特劳斯的思路极其谬误,完全不再值得关注,除非当出现受施特劳斯影响而研究洛克的作品时,也许会发表率尔操觚的应景书评。若干相对独立的洛克学“传统”或“流派”,又恢复了洛克研究界的秩序。受施特劳斯影响的学者至少从某种程度上说还在继续关注其他人的洛克研究,尽管他们多半还是在继续互相关注。反施特劳斯的学者实际上也没有完全忽视施特劳斯,或忽视那些其著作带有施特劳斯影响印记的学者。

齐奈施(Zinaich)现在写了一篇文章,猛烈攻击受施特劳斯影响而解读洛克的两个人。霍维茨已经故去,不能再为自己辩护了,所以,该由我来为我们两个人回应齐奈施的批评。除了具有许多内在的价值以外,齐奈施的努力表达了一种真正的哲学回应,表达了一种论证充分的、彬彬有礼的异议,而非只是沉默。他重启了一场从不应终结的争论,对此,我非常乐意接受。

霍维茨和我与齐奈施之间的不同看法,着实相当复杂,但是问题的缘起,可以简单表述如下:如齐奈施所言,霍维茨和我坚持认为,洛克的《自然法问题》包含了许多前后不一和互相矛盾之处,而正是这些矛盾和龃龉的存在,才让这位细心的读者从洛克对传统和正统自然法哲学的表面赞同,转向洛克对这种正统的批判,转向洛克对某种完全不同非传统的观点的支持。齐奈施坚持认为,霍维茨和我未能成功解释其立场的第一个组成部分,即,这些前后不一和互相矛盾把《自然法问题》搞得漏洞百出。齐奈施主张,洛克这部著作表达的观点始终一贯,毫无矛盾之处,且始终一贯地支持那种传统和正统的自然法立场,而霍维茨和我则认定洛克抛弃了这种立场。

一

齐奈施教授既有条不紊,又一丝不苟,拙文就顺着他的组织工作逐次梳理。他始于对霍维茨论文的两点看法:(1)尽管霍维茨主张,洛克的《自然法问题》中存在“种种明显和重大矛盾”,但他只是成功地确认了其中一个这样的矛盾。齐奈施提到了霍维茨在未能完成其评注之前就已去世这个事实,并由此而充分解释了霍维茨的承诺和霍维茨已经做完的事情之间的差异。(2)霍维茨相信,自己所举的例子中,洛克是自相矛盾的,但齐奈施发现,霍维茨在这个例子当中搞错了。

我发现非常奇怪的是,齐奈施教授竟然首先抛出了自己极不牢固的论点,因为他所提出的反对霍维茨的观点,犯了严重错误。霍维茨以评注(commentary)方式组织自己的讨论,因此,虽然他认为自己在《自然法问题》中已经看到许多矛盾,但他并不曾在某个地方集中讲述这些矛盾。我承认,我自己也不曾努力把这些矛盾加起来,算算一共有多少,但是,在霍维茨对“问题一”的评注的前两页,我发现霍维茨确认了四个矛盾,尽管并非在所有情况下都同样标了出来。

(1)霍维茨在其论述中认为,洛克首先求助一种“所谓‘全人类的一致同意’”,作为“自然法存在论证”的“基础”。然而,霍维茨指出,洛克后来“发现,根本不存在这样的一致同意”。

(2)霍维茨还说,洛克起先求助“良心”作为自然法存在的“另一种”基础,但后来也“彻底抛弃了”对良心的求助(页253,页257)。

(3)霍维茨又指出,洛克把自然法等同于廊下派的“正确理性”观念,但后来又抛弃了这种定义所使用的理性观念,这表明,洛克承认的任何自然法都不可能是廊下派所谈的内容(页253-254)。

(4)还是在讨论“问题一”时,霍维茨指出,洛克“表示,没有自然法,社会生活就会坍塌,就不再可能”(页258)。但霍维茨在此处以及别的地方都指出,洛克同时也坚持认为,自然法“并不彰显于人,因此充其量只为极少数人所知悉”,这个看法与最初的说法相互矛盾,因为,一种几乎完全不为人知的自发的法(voluntary law),如何能够发挥洛克让它承担的功能呢?

(5)霍维茨在评论“问题二”时补充说,洛克坚持认为,人们对这种自然法的普遍无知,但这一观点

尽管我知道有更多的例子,但我不打算继续作进一步的发挥。我相信已经提供了足够的证据,证明我们决不能说霍维茨对洛克在《自然法问题》中的矛盾只举一例。

齐奈施教授使用相当大的篇幅,分析了他在霍维茨那里找到的自相矛盾的例子。霍维茨的要旨简单明了:在“问题一”中,洛克打算把良心现象看作自然法存在的证据。即使那些“承认不受任何其他法律命令指引或约束的”人,也承认良心的判决。洛克说,这表明存在一种人们据之自我谴责的法,这是一种自然法而非实定法。洛克还引用诗人朱文纳尔(Juvenal)的话为证:“任何有罪的人都不能逃脱自己的审判。”(对开本,页17)在这一点上,朱文纳尔的警句对洛克的论证尤其有用,因为这位罗马诗人在良心的内在判断和法律之间建立了洛克正在追求的联系:“因为,如果没有法律,就不可能有任何判决。”洛克认为,这种法(良心自会审判那些不承认任何其他法律的人)“不是写在纸上,而是刻在心中”(对开本,页18)。霍维茨还引用了洛克在解释对人们的行为对错标准缺乏一致意见时表达的看法。洛克在后一种解释中主张,尽管“人们的良心承认,他们的恶行常常违背了内在的法”,但是“这些行为错误的人,考虑的方式却是正确的”。这就是说,人们对自己的行为所作的否定性判断,证明了存在着自然的标准,甚至当他们的行为不服从这些标准时,他们也晓得这些标准的存在。

洛克关于良心的观点是:在没有实定法时人们也会进行“自我判断”,仅仅由于这一事实,良心就证实了自然法的存在。但对这个观点,齐奈施持有不同看法。良心的工作是褒扬或谴责,但不一定是根据自然法所确定的正确或适当标准来褒扬或谴责。

洛克后来在“问题四”中认为,良心判断格外多变,甚至在某些情形中,人们根本就没有良心判断,但在“问题一”,洛克认为自然法存在是从人的良心推导而来,那么,霍维茨和齐奈施之间的分歧恰恰就是,“问题四”与“问题一”中的观点是否冲突。霍维茨说是,齐奈施说否。霍维茨作出肯定判断,因为他认为“问题一”中的论点要诉诸或要求一种不怎么变化的良心。齐奈施作出否定判断,是因为他认为“问题一”中的论点与一种具有变化性的良心完全相容。为简洁起见,让我们分别用CI和CV来指称这两种不同的良心观念。

齐奈施的观点依赖于一个重要的区分:洛克在“问题一”中谈的不是如何了解自然法的内容,而是如何证明或推导自然法的存在。齐奈施勉强承认,按照洛克的说法,良心对了解自然法的内容来说并非可靠的工具,因为良心的拯救(deliverances)的确变化不定。但是CV仍然是推导自然法存在的充分基础,或者,按照齐奈施的说法,这是洛克正在论证的观点。人们确实在进行自我判断,这一事实表明,他们知道在自己之上有某种虽非实定的却是自然的法。齐奈施还非常笼统地把洛克在“问题一”中的论证,描述成一种“最佳说明推理”(inference to the best explanation)。这就是说,洛克把自然法的存在断定为良心事实的最佳说明。这种最佳说明是一种把看不见的自然法推断为看得见的事物,即洛克所观察到的良心判断活动。于是,霍维茨和齐奈施之间的差异就可以以这些术语重述如下:

霍维茨:

齐奈施:

于是,齐奈施和霍维茨之间的争论,就可以归结为他们各自的论证中的步骤(1)。在这些论证中,对洛克来说为真的,同样也是我们必须努力要确立的论证。为了做到这一点,我们还需要牢记更进一步的一点。无论良心宣告的判断可能是何种情形,洛克自始至终都非常清楚,自然法在内容上都只有一种,且始终如一,普遍适用于并约束所有人(尤参“问题十”,对开本,页99-100)。有这一事实在手,我们现在就必须考察,这两个版本的洛克论证哪一个正确。正如我说过的,齐奈施已经笼统唤起了对下述事实的关注:洛克的论证具有“最佳说明推理”的形式,但他自己并未展示这种论证,就此而言,洛克也只是给出了下述极具启发性的评论:

我有四个论证步骤可以证明,洛克在“问题一”中求助的是CI,因此当他后来否定CI肯定CV时,他就自相矛盾了:

在展示洛克于“问题一”中所作论证的结构时,霍维茨和齐奈施都不够明晰,故而我在此斗胆重构每个人都必须牢记的内容:

霍维茨:

齐奈施:

CV体现了自然法,但是为什么?相同原因并非可变结果的最佳推理。因此,齐奈施认为洛克在“问题一”中是在求助于CV,这必定是错误的。

我必须顺便指明,我刚才提出的论证并不证明自然法的不存在。拙作《自然权利与新共和主义》中有一章讨论的超验的自然法,与CV完全相容。然而,这一论证确实可以证实,洛克理解的良心,不是推导自然法存在的正当基础。如果要证实自然法的存在,必须要以另外一种方式来证实,而这恰恰就是洛克在“问题五”中展示的方式,对此,我在《自然权利与新共和主义》一书中作了解释。

此外,洛克在“问题一”中还宣称,那种据说在良心的基础上被证明存在的自然法,是“内在的”。称其为内在的,意味着它是“天赋的”,意味着它可以直接为人的心灵所知,或直接呈现于人的心灵。这是关于自然法知识、而非只是关于自然法存在的一种主张。我们再次很容易地可以看到,CI与一种内在的自然法之间有关:我们有理由把CI描述成内在的自然法的拯救。但是CV却并非内在的自然法的证据。如果它是内在的,那么良心的判断就不应是可变的。“问题一”的这个论证所描述的自然法,并非洛克宣告拥护的自然法,这一暗示恰恰就是那一个说它是“内在的”描述。不仅写作《人类理解论》的那个晚得多的洛克,而且写作《自然法问题》的青年洛克,就已经否定了自然法知识的内在性(参见“问题四”,对开本,页37)。

如果良心判断表明了一种高度的稳定性,那么,良心就只是作为一种保证,可以最好地解释自然法的存在,既然如此,洛克不断唤起我们关注的巨大变化这一事实,对“问题一”所概括的从良心到自然法的论证就几乎是毁灭性的。注意到变化特征之后,洛克为良心现象提出一种相当不同的“最佳说明”,就好像这些良心现象现在已经清晰呈现,这时,他承认了良心判断的变化特征。他没有从良心判断追溯到自然法,而是追溯到不同社会中不断变化的主流意见。洛克向我们表明,良心判断并不直接意味着自然法的存在,而只是体现了那种内在于我们自身的约束力,他后来逐渐开始称之为“意见法”(the law of opinion)。人类对自己生活其中的社会的主流意见非常敏感,他们甚至很容易搞乱自己在托儿所中受本性驱使学到的道德判断标准。洛克自己对良心和自然法之间的关系的处理显然摇摆不定,而在这种处理中,洛克正想揭露这种混乱(尤参“问题四”,对开本,页42-43)。

最后,从其他证据来看,当洛克在“问题一”中采用良心作为自然法存在的证据时,他心里想的显然是CI。请思考一下他所引用的朱文纳尔:“任何有罪的人都不能逃脱自己的审判。”(对开本,页17)朱文纳尔以及追随朱文纳尔的洛克,说的是“恶行”,且没有任何附加条件。如果我们按照齐奈施的思路解读这一格言,它就完全讲不通。齐奈施作了一个陈述,不论其真假,这一陈述终归意在提出一个关于对错之约束力的主张,而且他还把这一主张变成了一种极为乏味的同义反复,即任何相信自己有罪的人都不会相信他自己是无辜的。

二

拙作《自然权利与新共和主义》第七章对《自然法问题》的处理有两条线索,齐奈施洞察到了这一点。我断言说,洛克在“问题一”中旨在确立自然法存在的各种论证,不可能是洛克所承认的论证,因为这些论证所依赖的种种关于自然法性质的观念,不同于洛克自己在这个问题中表述的自然法定义。随后,按照齐奈施的说法,我一直主张,随着《自然法问题》的推进,洛克也否定了这些论证的前提。就齐奈施所说的内容而言,他相当正确,但是,在我思考他对我的论证所作回应的细节之前,我想非常简洁地重述一下拙作所持的更为宽泛的立场。

拙著第七章和霍维茨的论文以及施特劳斯更早的论文之间,的确存在很多重叠部分,但我的论题与霍维茨的论题稍有不同。我把“问题一”中的论证视为“说服人相信”自然法存在的论证,但是请注意,洛克非常谨慎,并未说这些论证说服了他自己。洛克概括了五种论证,而相对来说,我们易于辨识那些提出其中一两个论证的不同的思想前辈,毕竟洛克明确引证过其中一些人的言辞,考虑到这一事实,我曾作出推测,洛克是在展示他自己所了解的、使自然法的支持者确信自然法存在的论证。

在其类似的论证目录中,普芬道夫(Pufendorf)非常清楚地表达过,这些论证中至少某一些与其他论证并不相容,并且其中的绝大部分论证都不能达到其目标,而我则认为,尽管与普芬道夫相比,洛克更少明言这一点,但他展示这些论证时却使其中差异和龃龉相对明显。因此,我的假说就是,洛克在“问题一”中展示了前辈思想家提出并持有的具有说服力的一系列论证,但是,洛克这里并没有承认这些论证能够说服他自己。《自然法问题》的其余部分代表了洛克对这些论证进行归类和评价的努力。

因此,我的核心观点不是说,洛克是在迷惑我们,或者他全然自相矛盾,我的意思是,洛克重新思考并最终否弃其前辈而非他自己所持的观点。不过,我确实赞同霍维茨的看法:洛克绝不会非常清楚地说,上面这些说法就是他在《自然法问题》中所提的方案,但是,洛克对自然法问题的表达令多数现代学者的看法成为可能,即认为洛克赞同“问题一”中的论证,并因之支持某种折中主义的或混乱的自然法理论。

其实,洛克对自然法的兴趣,以及他处理自然法问题采取的十分谨慎或小心翼翼的态度,都反映了王政复辟之后那几年的思想和政治进展。正如我在《自然权利与新共和主义》书中所言,英国刚刚经历了一场极其重大的神学-政治危机:到处蔓延的国内冲突最终导致内战,而内战又以克伦威尔式的“共和国”告终——人们普遍认为,到了1660年时这种政制已告失败。国内冲突、内战以及克伦威尔式的独裁,都可以在新教改革制造的种种分裂、可以在为新教改革寻找某种正确的政治化身的种种企图中,找到自己的源头。考虑到新教政治神学的含糊不清,考虑到新教各教派之间的种种差异,对一种真正的新教政治圣杯的寻求,已经导致了灾难。在王政复辟之后的世界,有许多思想家都在为政治生活探求一种非神学的基础,洛克只是其中一位。探求自然法,探求一套意欲独立于特殊启示或圣经信仰的主导道德和政治原则,就是对这种情况所作的首要的思想回应。

当洛克首先参与这个普遍的计划时,他的心中似乎已经有两种有点互相冲突的需要:(1)作为取代新教政治神学而迈向政治生活的方向,他完全以哲学方式考察自然法的来源。进行这一考察时,洛克似乎本来就倾向于对这种传统采取批判立场,因为他已深受笛卡尔的新哲学体系的影响,在批判经院主义自然法哲学及其其背后的亚里士多德时,这种影响导致他采取笛卡尔的论证前提和论证风格。(2)洛克试图在某种自然法哲学版本中为政治生活找到一种基础。洛克似乎已经设定了一个这样的追求目标(agenda),即把政治学从17世纪上半期的圣经神学基础及其屡屡导致的灾难那里挪开,转向更加“中立的”基础,因为这种更加中立的基础,从根本上说要比各种教派性的原则更容易为人的理性所理解,因此也就是更易为人类本身所理解,至于那些教派性的原则,曾经深深影响了那些迥然不同的人物,比如菲尔默(Robert Filmer)、亨顿(Phillip Hunton)和弥尔顿(John Milton)。从《自然法问题》本身到《宽容书简》(Letter on Toleration)、再到《基督教的合理性》(The Reasonableness of Christianity)和《人类理解论》,洛克这些论著在很大程度上都证明了他在全力以赴追求这个目标。他的目标不仅包括努力构造某种具体的自然法,还包括政治哲学和政治实践的某种普遍形式。尽管说,他完全从哲学上寻找自然法理论的首要目标表明,他在理论上对种种公认学说具有敏锐的洞察和批判,但是,洛克追求目标的另一个部分,却要求他揭示种种自然法理论的隐秘缺陷,因为,作为通往政治学的一条路径,自然法就其品质而言要比基于种种启示传统的政治神学更加优等。这两种目标合在一起指明的是,《自然法问题》实际上运用了一种艰难的修辞。因此,认为政治哲学主要与进行论证有关的齐奈施教授,就忽略了洛克政治哲学活动的更广阔背景。我想顺便猜测一下,洛克从未出版《自然法问题》的一个原因或许是,他认为自己并未相当成功地完成他在书中为自己定下的这一艰难的解释任务。

三

齐奈施教授在拙作中辨识出两条论证思路,为了不使我的回应长于齐奈施教授的原始论文,我打算把回应主要限制在他对第一条论证思路的批评上。前文对霍维茨良心论的讨论与我的第二条论证思路相关,因为我同样也主张,洛克后来抛弃了自己关于良心和自然法的最初论证的前提。因此,我为霍维茨所作的辩护,也就是为我已经在第二条论证思路中提出的一个核心看法所作的辩护。

读者可以回想一下,我曾主张,洛克用来“说服人相信”自然法存在的五个论证,其中三个论证都不可能说服洛克,因为,这三个论证所求助的自然法观念与他自己赞同的自然法观念都不相同。齐奈施坚持认为,这三个论证中隐含的自然法观念,与洛克自己的自然法定义一致,这就是他的回应。

我怀疑,洛克的第一个论证没有求助于与他自己的自然法观念吻合的自然法观念,而之所以有这样的怀疑,我明确表达了两个理由。齐奈施教授对其中的一个理由作了长篇精细的论辩性批驳,但完全忽略了另一个理由。既然单单其中之一就足以证明我的论点,我就可以只重述第二点以节省笔墨:按照洛克的定义,“由于自然法是神圣意志的命令,所以才能够……把它描述为(一种法)”(对开本,页11)。但是,洛克第一个论证中的权威亚里士多德谈到了“人的正当活动”,要通过人的自然构成(natural constitution)才能辨识出这种正当活动。无论亚里士多德本人,还是他提出的这个论点的总体结构,都丝毫没有明确要求或包含对某一神圣意志(或任何这类意志)的暗示。这些亚里士多德式的“正当活动”原则,不是洛克理解的法律;法律要求一个权威的立法者,要求义务。亚里士多德的原则缺乏一个权威、一个立法者和义务。因此,在洛克引用的一处文本(《伦理学》,第一卷第七章),亚里士多德谈到“完成得很好”的行为,而不是义务性的行为(或者义务)。洛克引用的第一个论证作为一种权威观念,或许是指人的行为具有自然的标准,而非这些标准具有法律的性质,洛克自己的自然法定义,就凸显了这种区分。因此,亚里士多德式的第一个论证,根本不是洛克想要为自然法确立的权威。如果有人接受亚里士多德式的立场而不接受洛克定义的自然法,丝毫不会产生什么矛盾。

关于洛克的第一个论证,我的另一个主张甚至更为简单。

齐奈施坚持认为,“理性的命令”(dictate of reason)这种说法在意义上模棱两可,而且,洛克在第一个论证中对这种措辞的使用,与他在先前抛弃的理论对这种措辞的使用,用法便不同。就是根据这两点,齐奈施提出了反对意见。齐奈施反而说,

在对开本页13,洛克对“由理性所命令”(dictate by reason)短语的使用,似乎与亚里士多德的“合乎理性”(according to reason)的意思相同(洛克引自《伦理学》)。

齐奈施在这里的直觉很好;我们应该按照解释同情原则(the principle of interpretive charity)解释一个文本,也就是说,我们理解一个文本时,应该尽可能基于理解原作的立场、基于把原作当作一个具有内在一致的文本。但是,解释者不应超出原作、超出文本的内在一致来解释这个文本。我认为,洛克具体而明确的表达、此处表达的思想要旨皆与齐奈施的解读完全龃龉不合。

首先,洛克说ut ea homini necessario agenda sunt quae dictat ratio: 如果比文本译者译得稍稍严格一些的话,这句话意为,“以致人们必须做理性所命令的那些事情”。洛克意指理性行为的词语是dictare(即dictate[命令]),与dictatum一词(在dictatum rationis这一短语中,即dictate of reason[理性的命令])同源。洛克在对开本页12中刚刚强烈拒绝把自然法理解为理性命令的看法,鉴于这一事实,洛克下一页对这同一个词语的使用,就极不可能如齐奈施所言是指某种不同的事物。洛克所以反对把自然法作为理性的命令(dictatum rationis),是由于他认为,“当理性去探讨和考察一种由一个更高权力规定的法时,它并不完全是去制定和颁布这种自然法……”(对开本,页12)。“理性”,洛克继续说,“不是自然法的创造者,而是自然法的解释者”(同上)。齐奈施实际上主张的是,洛克在其第一个论证中已不再要求理性,但是,齐奈施的解释并不符合洛克的文本。齐奈施的意见是,quae dictat ratio[理性所命令的]与亚里士多德的“按照理性(according to reason)”意思相同,但是,这一看法无助于说明问题,因为后者几乎就像dictatum rationis[理性的命令]这个短语一样,与洛克的思想要旨相反。洛克不相信那个理性,“因为它只不过是心灵的一种功能,作为我们自身的一个部分而给予我们法律”。这个问题是双重的:第一,理性缺乏把规诫制定成法律所需的权威;第二,洛克把理性看作纯粹是推论性的,也就是说,他认为理性不拥有任何实质性的(substantive)原则可以用来立法。亚里士多德所说的“按照理性”,并不赋予理性任何洛克所坚持认为的权威,但亚里士多德的说法确实赋予了理性实质性的原则,而这样的实质性原则,则让理性成了规定性的(prescriptive)——如果不完全是立法性的话。洛克认为,“按照理性”这个说法不可能是这两种情况中的任何一种。说理性能够发现法律,不同于理性能够命令或规定法律。

亚里士多德关于人的活动的观念(“按照理性的实现活动”),与洛克对理性的说法相比,显然更具实质性的和规定性的品质,亚里士多德在《伦理学》第六卷讨论明智(phronesis)时对行动目的的知识的思考中,可以看到这一点。因此,我的结论是,无论基于这两个理由中的哪一个(即诉诸作为“宣告命令”的理性、诉诸自然而非神圣意志),洛克第一个论证中借助的所谓自然法,与洛克在前一页以自己名义提出的自然法定义,并不一致。洛克错误地认为,第一个论证可以说服某些人相信自然法存在。然而,它至多不过支持这样的主张:存在一种自然的人类之善(human good),或者一种对人类来说是“正当的”自然实践活动。但是,这个论证并不表示更多的东西(或者,使用“理性的命令”时表示较少的东西),即使这个论证合理,它也远不能确立一种自然法的存在。

洛克的第二个论证已经有点熟悉了,即齐奈施和我已经在霍维茨关于洛克的“矛盾”主张语境中讨论的良心论证。然而,现在的问题并非洛克是否与后来他在“问题一”中所说的内容矛盾,而是良心论证是否必然包含了一种洛克那样定义的自然法。我的主张是否定的,因为洛克式的自然法被定义为一种推论性理性的裁断,而良心不足以胜任。齐奈施的回应大家也都熟悉:“洛克不是在用人的良心的存在作为了解自然法知识的手段”。齐奈施重申了自己先前的观点:自然法的存在是良心这一事实的“最佳解释”。我也要重申自己先前的回应:就洛克自己的立场而言,它并不是最佳解释,并且,就从良心事实确立自然法存在而言,有意义的唯一论证就是,良心为我们提供了自然法知识,即如洛克所宣明的,据说良心体现了自然法是“内在的”(对开本,页18)。

拙作《自然权利与新共和主义》论证说,洛克证明自然法存在的第三个论证,完全不像前两个论证那样,在定义自然法时暗含了自然法。齐奈施再次作了一个机灵却不忠于洛克文本的回应。我已经指出,洛克的自然法是规定性的(prescriptive)(它发布能被遵守或违背的命令和禁令),但是,第三个论证中所暗含的自然法却是决定性的(determinative)。齐奈施否定了这一观点;他坚称洛克在双重意义上谈论自然法。某些存在者(例如非人类的动物)是受固定法则(fixed law)或决定性的法(determinative law)统治,这种法是出于因果律而非凭存在者的自由行动能力发挥作用。然而,人类却受规定性自然法的统治。在这样论证时,齐奈施就把早先自然法传统中的一种相当标准的学说归之于洛克。但最令人震惊的是,齐奈施的精心区分与洛克自己的讨论,共鸣是何其之少。和阿奎那不同,洛克并未区分这种法在理性动物身上和在其他存在者身上的生效情况。齐奈施确实援引了一段重要文本证据来支持自己的解释。齐奈施告诉我们,洛克告诉我们说,人类“具有一种适于其自身本性的被规定的行为模式”。规定(prescribe)与决定(determine)或确定(fix)不同。事实上,正是齐奈施让我们注意到这段文本,洛克在其中实际上是说,这种法律约束(tenēre)一切其他事物,但却为人类作出规定(praescribere)。这本会成为一种更有力的论证,如果洛克不在这一段中谈及约束一切非人类事物的法:

所有其他事物都遵守一种适于其自身本性的活动定律和标准。因为规定每一种事物之活动形式、活动方式和活动标准的,确实就是一种法。(对开本,页18,强调为笔者所加)

洛克没有使用齐奈施对规定和约束的区分,因为被确定的或被约束的事物,也被说成具有规定它们的法。于是,我们就没有任何理由认为,洛克意在作出齐奈施强加于他的词语区分。

齐奈施对这一论证的解释(construal),还是由于他太想尽可能好地理解洛克论证的意义,但终究却产生了相反效果。齐奈施没有明白洛克实际上想说什么;如果说,洛克实际上重述了比如托马斯主义的自然法理论,那么,他实际上说的东西就与他本来可能会说的相反了。齐奈施的解释完全忽略了洛克第三个论证真正值得注意的一点,即,洛克在这个论证里谈论自然法时坚持使用阿奎那和希波克拉底的术语,具体来说,阿奎那的术语是用于表达适用于非人类的事物的永恒法,希波克拉底的术语是表示支配“每一种事物”的决定论的(deterministic)法的观念。齐奈施忽视了洛克实在的论证和说明,而这些论证和说明,恰恰支持洛克没有明确给出的论证和说明。因此,齐奈施就未能领会洛克这里的真正要旨:有些人需要被说服,存在一种源于自然因果律的自然法,这是一种自然秩序(因果秩序)和另一种自然秩序(道德秩序)的混合。洛克似乎非常渴望展示在许多人接受自然法的背后的成问题的预设。这当然不是说自然法根本就不存在;这只是说,人们对自然法的相信经常建立在思想混乱和不充分的推理基础之上。

现在,我跟进齐奈施的论证思路大约到了半途。尽管我钦佩他的努力,钦佩他的认真研读和严密论证,但是,我并不认为,齐奈施论文的其余部分要比前半部分更能使人成功质疑霍维茨和我对《自然法问题》的解读。我不想继续探究齐奈施的所有其他论证,但在结束本文之前,我必须简单谈谈他对我的“第二条论证思路”第一部分的处理。由于我的立论使用了洛克从手稿中删掉的一段文本,他在这一部分“传唤”了我。齐奈施是对的,我没有充分注意到编辑在文本下的脚注,这个脚注已经表明,我引用的那段文本已被洛克删除。非常感谢齐奈施让我注意到了这一错误;然而,这一文本订正不能改变和动摇我在《自然权利与新共和主义》中的论证要旨。

齐奈施对我这部分论证的反对,我可以作出两个总体上的回应:(1)尽管洛克删掉了我立论依赖的文本的一部分,但是,我认为,他在手稿保留的文本所持有的看法,其实是相同的;(2)我关于洛克支持自然法存在的第一个论证所作的论证,齐奈施作了过于简化的处理。要是他自始至终跟随我的论证,他本来可以看到,我阐明的论点,正是他用来驳斥我的论点,此外,他本可以看到,我证明洛克也已经驳斥了这一点。

为了让这一切不那么抽象,让我从说明齐奈施和我之间存在的问题开始。我已经指出,洛克求助于人类对“某些行为原则”的“共识”,以此开始他支持自然法存在的论证。然后我表明,无论后来在“问题一”中还是在随后的“问题”中,洛克都已经否定任何这样的共识的存在。我的结论是,洛克不可能认为,对道德标准的普遍共识必然意味着自然法的存在,因为他否定了这个论证的前提。齐奈施坚持认为,我可能只是依赖被删掉的段落来发现洛克对道德共识的坚持。齐奈施认为,洛克在其文本中实际主张的全部内容就是,“存在某种(some)通行于各地的法”。齐奈施认为,洛克求助于某种通行各地的法存在这一普遍事实,而非求助于对这同一种法的同意(agreement)。洛克后来承认,共识并不存在,换句话说,这与齐奈施解读出的洛克观点无关。应该很明显,对于先前所说的人们关于良心的不同意见,我们在此有另一种说法。

我们在此也有因“某种”(some)一词的模糊性所产生的理解。单是齐奈施引用的那句话,就能表明两种不同意义。在《自然权利与新共和主义》一书中,我用洛克删除的段落中的说法分析了这一点,而这个段落,则明确给出了“共识”的意义。然而,即使没有被删除的一段,齐奈施引用的这句颇有争议的话的语境也表明,洛克想用这句话表示对共识的解读,而非表示齐奈施的另一种解释。洛克写下这句颇有争议的话,其实是一种重述,因为洛克声称在亚里士多德《伦理学》第五卷第七章中发现了这个论点。洛克的拉丁文说法可以译为:“确实可以推断,存在着某种自然法(some law of nature),因为存在着某种通行各地的法律”(对开本,页13)。不过,洛克是把这句话当作亚里士多德希腊文的拉丁翻译,由此而加以援引——更是误引,《自然法问题》的编者已经告诉了我们这一点。在编辑的英文版中,洛克使用的据说来自亚里士多德的希腊文材料被翻译为:“在把法律分成民法和自然法之后,他(亚里士多德)说,‘自然法就是在任何地方都具有同等约束力的法’”(对开本,页13)。(这句话的楷体部分在洛克的手稿中是希腊文:to de nomikon physikon esti to panaxoū tēn autēn exon dynamin)。洛克认为,亚里士多德实际上是说,存在一种在各地都有同等效力(dynamin)的法,这种法就是自然法。这种法在各地都具有同等效力,因此情况显然就是,洛克引用的颇有争议的句子的希腊文本,不会是齐奈施解读的意思:如果不同的法律盛行于不同地方,人们就不能说存在一种在各处都有同等效力的法。

在引用“亚里士多德”的那段文本之后,洛克紧随其后所说的话,进一步确认了洛克第一个论证第一部分的“共识”解读:

在这一点上,有些人反对自然法,声称这样的法根本就不存在,因为在任何地方都找不到它,因为绝大多数人类的生活,好像根本没有任何指导生命的原则,也没有任何所有人都承认的法。(对开本,页15。强调为笔者所加)

这一反对意见,显然是针对关于颇有争议的那段话的“共识”解读而说,因为它根本就算不上齐奈施所认为的反对意见。

齐奈施分析了我对洛克关于自然法存在的第一个论证的译解,我想对他的分析再做一些评论,而上述反对意见,则恰好可以切入我进一步的评论。在回应这一反对意见时,洛克实际上承认了这个主要观点:这种自然法并非在任何一个地方都是可知的。最终结束一个论证时洛克持有的立场,相当接近于(但并不等同于)齐奈施教授声称洛克在第一个论证开头就持有的立场:

就像在一个国家中,如果因为发现法律专家对法律有各种各样的解释,我们就推断说法律根本不存在,这样做是非常错误的,实际上,伦理情形也是如此,不能因为在某处有某事物被认为是自然法,而在别处还有另外的事物也被认为是自然法,我们就推断说不存在任何自然法。(对开本,页17)

然而,齐奈施教授在其批评中没有指明的事实是,我已经追溯洛克第一个论证的进程,直至其结论,同时,我也顺便强调了,“共识”主张只是第一个论证的第一步(并且证明是暂时性的),而就是从这第一步开始,洛克以逻辑论证法逐步后退,直到以上述引用的段落作结。一言以蔽之,齐奈施没有提到的是,我如何证明洛克在论证过程中修改了他自己的论证。这样,齐奈施就错误地让读者得到一个印象:我把洛克对共识的看法作为他在这一主题上的定论。齐奈施教授再次忽视了论证的重要部分,并以此为基础展开自己的批评。

齐奈施还忽略了我论述洛克第一个论证的最后一个步骤。请让我只稍稍引用我分析洛克这个论证的最后一部分。我从重述刚刚在上文检讨的立场开始:

尽管人们在自然法问题上唯一一致的看法就是自然法的变动不居,但是,“关于这种法律,所有人都持这同一看法,不同的只是解释;因为所有人都承认,邪恶和德性天生就存在”(对开本,页17)。在认为“自然法的内容是什么”这个问题上,人们这种几近普遍的变化特性,不如他们普遍同意自然乃道德差异之根源这一点更为重要;这些差异只是对某种公认的法律的“解释”上的差异。这样,洛克就退到了第二层序上的内在性(immanence):自然法的内容并不存在于普遍的、公认的甚或精英人士的意见和实践之中,但是自然法的存在本身,则内在于这些东西之中。

不过,即使这一退却的立场,也应属于那些说服其他人而非说服洛克的论证之列,因为洛克再次以自己的名义否定了这一立场得以确立的前提。在“问题四”中,洛克重申了我们已经指明的那些相对的主题……难题不仅仅是洛克在“问题一”中承认的常见难题,即“在一处是这种事物、而在另一处又是别种事物,被宣告为自然的命令和正当理性的命令;难题还包括,有些人认为是美德的事物,另一些人却视之为邪恶”。在我们目前的语境中,较之“有些人承认一种不同的自然法”更加重要的,是“另有一些人什么都不(承认)”。洛克认为,应该了解那些事实上与自然最接近的人,这些人“不知晓任何法律而生活,好像他们根本就不需要去思考何谓正当、何谓德性”(对开本,页42,参见对开本,页9)。甚至在第二层序上的这种自然法的内在性,人们都形不成一致意见。

因此,洛克的论证比齐奈施所认为的既要逻辑辨证得多,也要激进得多。然而,齐奈施小心谨慎的批评(尽管有时太具有选择性),仍然非常有助于重新认识洛克在哲学上的敏锐和老练。齐奈施的论文完全可以达到这一目的,因为他在认真思考问题和竭尽全力维护自己的不同解释上,堪为典范。能有这样一位对手,让人颇受鼓舞。

延伸阅读

编辑|陈琳

关注我们

插图来自网络,与文章作者无关。

如有涉及版权问题,敬请联系本公众号删除。