华夏与欧亚诸文明|贾妍:泥舟入海——埃利都史前 “艺术” 与苏美尔 “文明” 源起初探

编者按:起源问题是触及个体生命与世界本质的存在论难题,在历史的长河中,各文明都基于自身的想象与探索,回应这自远古时代就向人类发出无限召唤的起点之问。《南方文物》2024年第1期“华夏与欧亚诸文明”专栏推出了由北京大学社会学系王铭铭教授组织的有关各古典文明围绕“起源问题”的系列讨论,专栏涉及苏美尔、古希腊、古代中国、古代日本以及古代阿尔泰语系诸族等多个文明体,对“起源问题”作出了立体而多面的探讨。

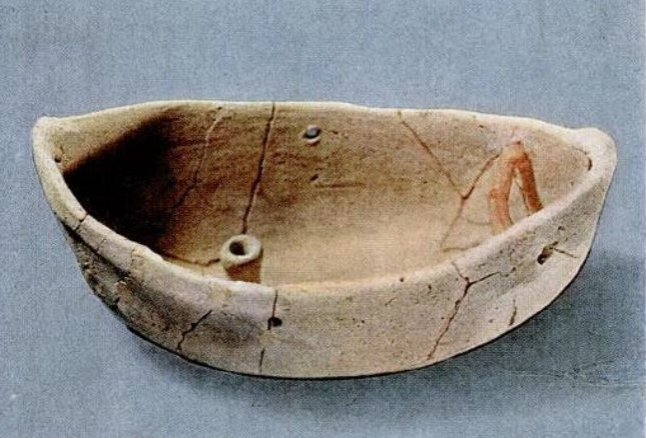

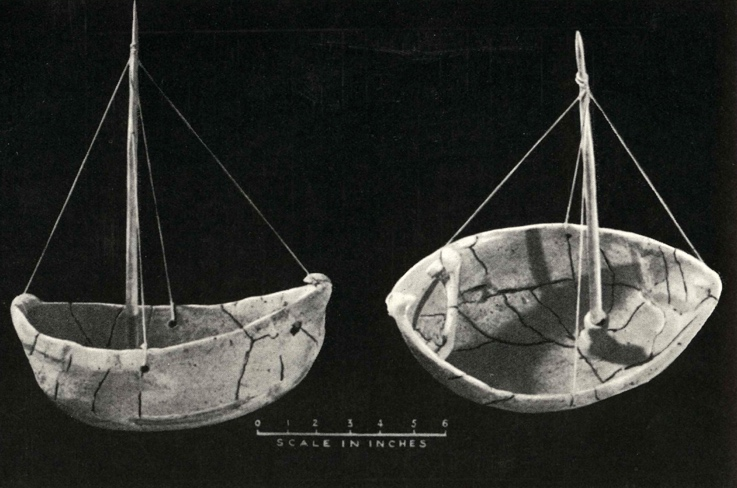

▲ 图2 埃利都泥塑小舟模型桅杆复原安装后(Van Buren 1949, Fig. 7)

船儿所出的史前时代,通常被考古学家界定为欧贝徳时期(Al-Ubaid period,约公元前6500-前3800年)。此时的埃利都已处在文明到来的前夜,尽管在与小船同时代的地层中尚未找到任何文字产生的迹象,但考古学家发现,最晚在公元前5000年前后,此地已形成初具规模(占地8-10公顷,居民不少于4000人)的定居聚落,聚落中核心庙宇建筑亦已成型。[4]这些证据表明,欧贝德中后期的埃利都已经发展为一座早期“城市”,它也是迄今所知美索不达米亚南部地区最为古老的城市。

)。[8]二者同源于生命之水的滋养,同归于智慧之神的执掌,从这个意义上讲,艺术与文明本质上是一体共生的关系。

)。[8]二者同源于生命之水的滋养,同归于智慧之神的执掌,从这个意义上讲,艺术与文明本质上是一体共生的关系。

(邵学成博士摄于2023年6月)

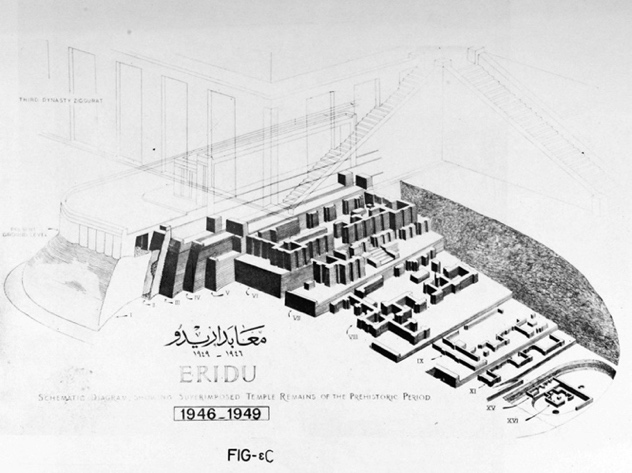

在与陶舟出土大致相当的欧贝德时期地层里,考古学家发现了两河流域迄今为止最古老、确凿的神庙遗存,正是传说中恩基的崇拜中心“埃阿卜祖”(É-abzu,直译即“阿卜祖之屋”)的所在,也即恩基神在人间的居所。考古发掘显示,这座圣殿的建筑内核可追溯到公元前5500年左右,在数千年的时间里经历了反复修葺重建(图4)。[11]其最早的庙宇虽然规模极小(图5),但规制齐全,“已具备后期神庙的所有主要特征”[12]——包括一个泥砖建构的主室,内尺寸约2.10×3.10米;室中心设一祭坛,上有燃烧痕迹;主室与入口相对的西北墙向外扩出一个1.10×1.00米的壁龛,龛内尚存一泥砖基座,可能用于放置神像;在壁龛与祭坛周围的地面上,还有明显的灰烬沉积,可能是当年供奉恩基的仪式活动所留下的遗迹。[13]

▲ 图5 埃利都“埃阿卜祖”神庙最早的祭祀圣所,位于地面以下考古地层XVI(Safar et al. 1981, Fig. 40)

神庙的出现对美索不达米亚文明至关重要。在苏美尔人的观念中,神庙是神在人间的居所(苏美尔语é,直译即为“宅邸”),是城市(苏美尔语uru)的“基石”,是人神共建的和谐世界秩序的根本;而城市是人类福祉生发的容器,是神所执掌的文明之“me”得以确立并延绵的条件。神庙的奠基标志着人对神权威的认同,也标志着神对人职责的认可,是人类安于城市生活、迈向文明时代的决定性事件。

让他们[即人类,本文作者注]建造许多城市,使我得以在城市的荫蔽下焕发活力。让他们在纯净之地奠下诸多城市的基石,让他们在纯净之地确立神的信仰,当……神的仪轨和权威趋于完善,当大地得到灌溉,我将在那里建立福祉。

恩基之所以选择在埃利都建构“天下第一城”,与这座城市在美索不达米亚宇宙地理中的位置紧密相连,也与恩基所司掌的造物的智慧息息相关。

吉利玛-马尔杜克在水面上编了一只苇筏。

他造出泥土并将其倒在苇筏上。

……

主马尔杜克在海的边缘填埋

恩基在海边建立了芦苇丛和旱地。[17]

,表苇质)。在鸿蒙未开之时,这只舟成为神手中第一抔泥土的容器,让世间万千尘埃有了落脚之处;在大地生成之后,这只舟又成为海之顶盖,地之基底,成为水土交融的介质,文明生发的土壤。

,表苇质)。在鸿蒙未开之时,这只舟成为神手中第一抔泥土的容器,让世间万千尘埃有了落脚之处;在大地生成之后,这只舟又成为海之顶盖,地之基底,成为水土交融的介质,文明生发的土壤。当恩基让埃利都升起时,它是一座巧妙建造的漂浮于水面上的山。他的圣所(?)延伸至芦苇丛中;鸟儿们(夜晚)在结满果实的绿色果园里孵蛋。苏胡尔(suḫur)鲤在蜂蜜药草中嬉戏,伊施塔布(eštub)鲤在小吉吉(gizi)苇丛中穿梭。当恩基起身之时,鱼儿像波浪一样在他面前跃起。他让阿卜祖成为奇迹,正如他给恩古尔(engur)带来欢愉。[18]

▲ 图6 今伊拉克南部沼泽地区的小片土地及其上的芦苇屋,尼克·惠勒(Nik Wheeler)摄影(Pittman 2018, p. 68)

作为埃利都的创造者,大地之舟的掌舵人,恩基须日常于这方初创的天地间巡游,以保证世界的平稳安全。苏美尔神话《恩基与世界秩序》中,恩基出行所乘的舟楫被命名为“王冠”(苏美尔语men),并有一个很可爱的别称,叫做“阿卜祖的雄鹿”(苏美尔语tarah abzu),神话中对恩基乘着它巡航的场景有着生动的描绘:

▲ 图7 描绘恩基神乘舟巡游场景的滚印及其现代印迹;阿卡德时期(约公元前2350-2150年);绿碧石;高2.7厘米,直径1.7 厘米;现藏于法国巴黎卢浮宫,馆藏号AO 2332

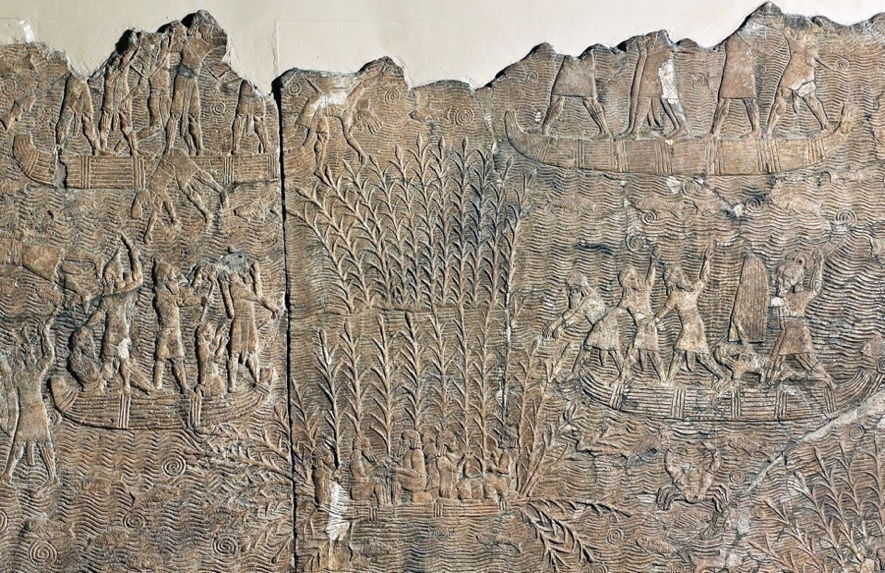

滚印上恩基所乘的小舟,应该即是神话中载神巡游的那只“阿卜祖的雄鹿”的模样,它的体量纤细狭长,首尾高高翘起,与神所配戴的象征身份的“角冠”外形相似,印证了“王冠”之名。这是一种便于在沼泽中穿行的轻便船型,多以苇杆结造而成,就地取材又因地制宜,在美索不达米亚艺术中多有呈现(图8),并一直沿袭至今。[24]就现有的考古证据来看,以苇结舟的传统在两河流域南部地区至少可以追溯到距今7000年的欧贝德时期;[25]前文所引《双语马尔杜克创世》故事里,大地初创时神所乘的“苇筏”应该亦属此类。可以想见,这样的船儿航行于水面之上、穿梭于苇丛之中,远远望去便正如雄鹿奔跑时露出的尖尖犄角,那是苏美尔人眼中天地间最早的神迹浮现。

▲ 图8 尼尼微西南宫第28室石刻浮雕,描述亚述巴尼拔(Ashurbanipal)统治时期在巴比伦南部战役里,亚述士兵乘苇舟进入芦苇丛生的沼泽地带追击敌人的场景;约公元前640-前620年;英国伦敦大英博物馆,馆藏号WA 124774

在造物赋形的恩基自己就这个问题思索之后,[26]他对其母娜玛(Namma)说:“我的母亲,你所想之物必定会产生的,将神的负畚之任加诸其身吧!你应在阿卜祖顶上取土揉捏;生育女神们(?)将截断泥土,而你将给这些形体以新生。在你生产时,让宁玛赫(Ninmaḫ)为你助力;让宁妮玛(Ninimma),舒兹安娜(Šu-zi-ana),宁玛达(Ninmada),宁巴拉格(Ninbarag),宁穆格(Ninmug)……以及宁古娜(Ninguna)随侍左右。我的母亲,在你对其命运予以决断后,让宁玛赫将负畚之任加诸其身。”[27]

上述故事中由众神之母娜玛提议创造,经由智慧神恩基概念设计,再由一众女神协力“生产”的新物种,便是“人类”(苏美尔语nam-lú-u18-lu7或nam-lú-ùlu)。[28]文本中有几处细节十分耐人寻味,触及到神用以造物的“智”与“艺”,以及人作为造物的“质”与“义”两方面的根本,值得细细推敲。

首先,神为何造人?在《恩基与宁玛赫》文本的第30和37行恩基两次提到,人须承担“负畚之任”。所谓“畚”(苏美尔语dupsik/dusu或zub-sig3),是一种藤/苇编制的篮子,一般为修造盛土所用,[29]因而“负畚之任”便常用于取土修造的代称。也就是说神造人的直接动因是要人服修造之役。之所以有这种安排,是为了解决神之间的矛盾。故事中提到,人类诞生之前,神界遵循的是老神监督小神劳作(第9行)的代际供养秩序,取土修造是神庙供养中最关键也最费力的一项,因此“负畚之任”便由辈分较低的小神来承担;然而繁重的劳役造成了小神群体的不满,他们愤懑悲泣寻求反抗,于是众神之母娜玛唤醒了尚在沉睡中的恩基,建议其运用所掌控的智慧和技艺,创造了一个可以代神服役的新物种(第22-23行),这才有了后续造人的操作。由此可见,人的出现从概念设计到实体创造,皆是神的有意而为,绝非创世进程中的偶发事件;代神“负畚”是神造人的根本目的,也是人存在的核心功用,是神之“智”的体现,也是人之“义”的浓缩。

其次,神如何造人?在《恩基与宁玛赫》的故事里,恩基有了造人的构想后,并没有亲自着手操作,而是将执行的任务交给了以母神娜玛为首的一众生育女神。造人所用的基础材料——“生命之水”阿卜祖及其上的泥土,显然是由掌控地下水域的恩基所提供的;而造人的具体工艺,从文本叙述来看,大致可分为“塑形”与“生产”两步:首先,由娜玛在阿卜祖之上取土揉搓,完成“形体”(苏美尔语me-dím)的塑造;接着在诸多生育女神的助力之下,经由娜玛进行“分娩”(苏美尔语tud),这样以泥土为肉身的造物,便获得了神所赋予的生命和灵性。如果说取诸自然、水土相融是人之“质”,那么灵肉结合、赋形授命则是神之“艺”,正是这两点,让人类得以应运而生。

▲ 图9 出土于埃利都的男性陶俑(左,IM 54931)与出土于乌尔的女性陶俑(右,U. 15379),欧贝德时期(约公元前4500年),高均为14厘米,现藏于今伊拉克巴格达,伊拉克博物馆[32]

有了稳定的土壤和智性的种子,“文明”得以在大地之上、藉人类之手悄然萌生。无论今天我们以何种学说来界定文明,用哪些标准来衡量文明,回到苏美尔人的语境里,总离不开对“me”这一特殊概念的解析。在苏美尔楔文中,这个由一横一竖两笔写成( )的简单词汇蕴含着世间大“道”:[33]它是“从创世时起就支配宇宙并使其运转”的“神法、神规与神制”;[34]它源自于神,并被部分被授之予人,于是成就了人类社会中蕴含了神意、神力与神威的“文化特征与文化集合”。[35]由内而溯,“me”是苏美尔人对其文明超然物外的“元动力”的抽象解释;[36]自外而观,它又呈现了苏美尔人以现实的,物的方式对其文明“样貌”的具象展开——而后者,正为以艺术史眼光窥探两河流域文明的源起与特质开辟了一个独特的视角,亦是本文力求寻觅的路径所在。

)的简单词汇蕴含着世间大“道”:[33]它是“从创世时起就支配宇宙并使其运转”的“神法、神规与神制”;[34]它源自于神,并被部分被授之予人,于是成就了人类社会中蕴含了神意、神力与神威的“文化特征与文化集合”。[35]由内而溯,“me”是苏美尔人对其文明超然物外的“元动力”的抽象解释;[36]自外而观,它又呈现了苏美尔人以现实的,物的方式对其文明“样貌”的具象展开——而后者,正为以艺术史眼光窥探两河流域文明的源起与特质开辟了一个独特的视角,亦是本文力求寻觅的路径所在。

首先来看泥砖建筑的技艺,这是苏美尔城市赖以存在并运作的基础。此项技艺在材料准备阶段的核心工序有两道:一是临渊取土,二是就模制砖,前者涉及“负畚”之劳,后者关联“奠基”之任,最初都在神的掌握之中,也要由神亲自完成。然而修造是件苦差事,为了减轻神的负担,人类被创造出来代服其劳。人的出现打破了旧有的世界秩序——神之间的代际供养秩序,并促动了一种全新的秩序体系——人神之间的界际供养秩序的建立。神在大地之上择城而居,在人类之中择王而治,是新体系运作的核心逻辑。在此逻辑引导下,人中领袖受神意领“王权”,组织民众为神修庙供养,并在神的护佑下安邦御民,进一步促成了人与人之间的阶级供养秩序。神—王—民这三层秩序结构中,能够在神与民,庙宇(神之所居)与王权(神之所授)之间建立核心关联,并成为人间之“王”统治合法性来源的,便是所谓的负畚之任,奠基之功。美索不达米亚艺术史中延绵数千年的图像母题——帝王“擎畚像”(图10,11),是上述王权观念最为直观的视觉呈现。

▲ 图10 苏美尔早王朝拉加什统治者乌尔南希(Ur-Nanshe)的神庙浮雕饰板,石灰岩,早王朝第三期下半期(前2495–2465年),出土于今伊拉克南部吉尔苏(Girsu)古城遗址,现藏于法国巴黎卢浮宫,馆藏号AO 2344

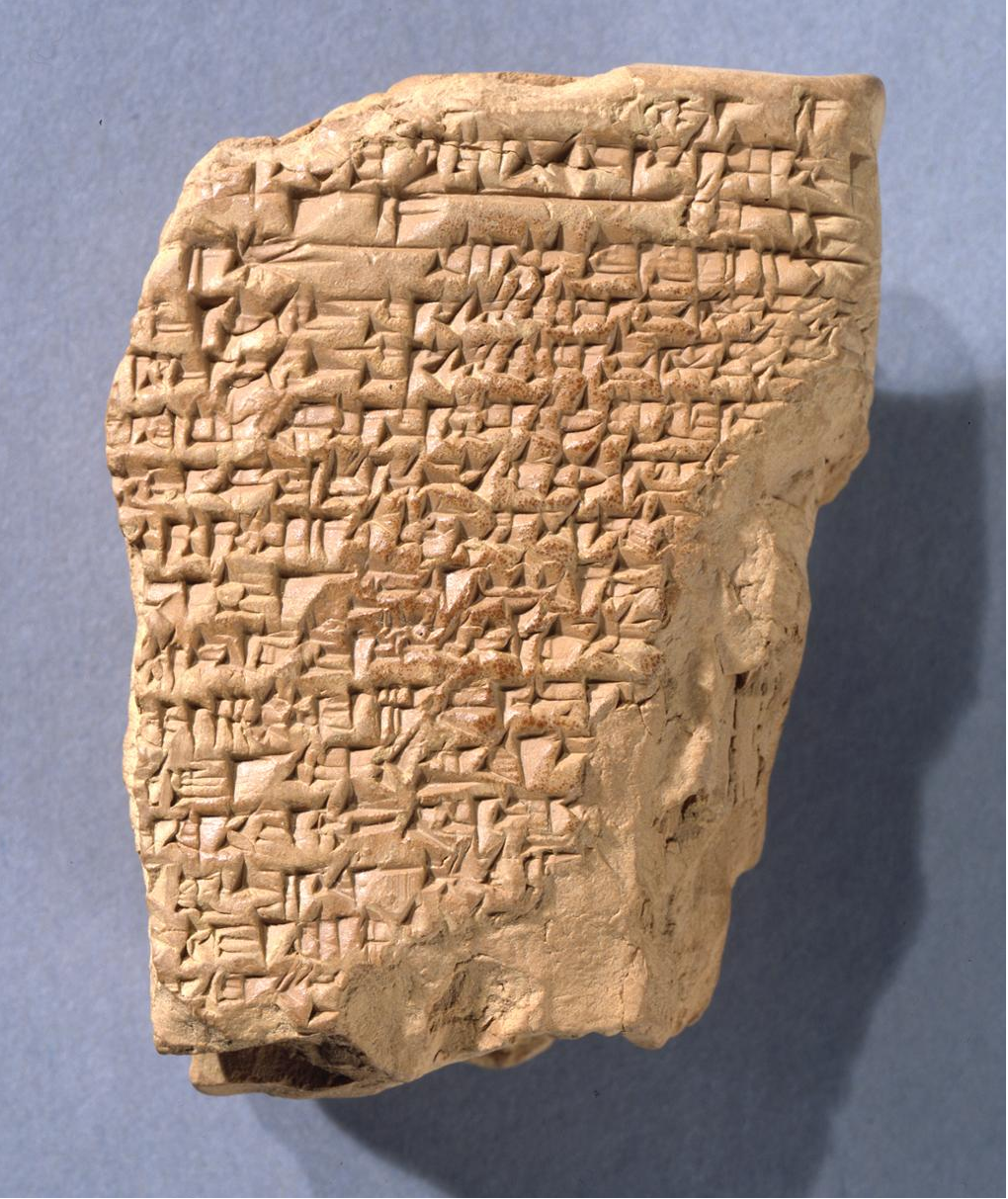

▲ 图11 亚述巴尼拔(Ashurbanipal)神庙“修造碑”,出土于巴比伦城马尔杜克神庙(Esagila)遗址,前668-655年,英国伦敦大英博物馆,馆藏号BM 90864

此类造像中,帝王高擎于头顶的畚斗中所盛之物,正是用于制作神庙基砖的泥土。遵照美索不达米亚传统,为神庙制砖是一件极其重要、并具仪式性的事件,在制作时令与工艺流程方面都颇有讲究。在著名的“城市预言”系列泥板文书(Šumma Ālu)中,制砖的时日与趋吉避凶的方式被明确提到。[40]类似的规矩也得到一些后期文本的证实,比如亚述帝国时期的萨尔贡二世(Sargon II,公元前721-705年在位)在关于新都修造的铭文中说:“在一个适宜的月份,在一个吉利的日子,在库拉(Kulla)神之月,在艾什淑节(eššešu-festival)之日,我命(工匠)挥锄制砖。”[41]在另一处铭文中,萨尔贡二世还提到库拉神之月是一个“(适宜)制砖、造城、修屋”的月份,在制砖之后,王要向司掌砖造的两位神祇库拉和穆施达(Mušda)献祭并诵读祷文。[42]所谓“库拉神之月”,即巴比伦历的第三个月份,又称作“希玛努月”(阿卡德语Araḫ Simanu),对应今天公历的五/六月。美国亚述学家马克·范·德·米罗普(Marc van de Mieroop)在其所著《古代美索不达米亚城市》一书中,特别关注了“制砖”对于近东城市文明的重要性,他认为“希玛努月”适宜制砖,是因为“在一年中的这个时候,南部美索不达米亚没有农活儿,并且黏土坑是潮湿的,既提供了劳动力,也有容易获取的黏土。此外,在这之后没有降雨的风险——雨水会毁掉露天晾晒的砖。”[43]

时令之外,泥砖制作的工艺也很重要,特别是用于神庙奠基的基砖,往往要严循成规制式,由统治者亲手制作,并以一整套仪式流程辅助完成。新苏美尔时期拉伽什的统治者古迪亚(Gudea of Lagash)的神庙修造铭文中,保留了难能可贵的关于神庙基砖制作工艺与相关奠基仪式的详细描述:

他把清水注入了砖模……将挖出的泥土备好以制(?)砖,并将蜂蜜、酥油和珍油锄入其中。他将香脂(?)和各种树木精华加工成糊状。他提起神圣之畚,并将它置于砖模旁边。古迪亚将黏土放入砖模中,严循成规行事,将庙的基砖就模成型,全体观者为其泼洒油汁或雪松香脂。他的城及拉加什之地与之共度了欢愉的一天。……负责修庙的古迪亚将庙宇修缮所用之畚置于头上,仿佛它是一顶神圣的王冠。[44]

其次再看泥板书写的技艺,这是苏美尔文字得以产生并延续的依托。就目前考古所见,苏美尔人发明的“楔文”是人类社会最早的文字形态之一,它以苇笔在软泥上压印成的楔形符号得名,而“泥板”也是这种文字最为通用的书写载体。关于楔形文字与泥板书写起源的最早记述,出现在苏美尔史诗《恩美卡与阿拉塔之王》中(图12)。这篇成文于公元前三千纪末期的文学作品讲述了苏美尔早王朝初期,乌鲁克的统治者恩美卡与遥远的异域之邦阿拉塔进行青金石贸易的故事。故事里恩美卡多次遣使造访阿拉塔尝试以粮食交换青金石,每次使者行前,恩美卡都会口授使命,但阿拉塔王总以各种缘由拒绝交易;最后一次,因为王命繁复,仅凭口授心传已不足以让使者牢记,于是恩美卡将命令写在泥板上,促成了最早的楔文的诞生。原文中关于文字创造的过程是这样记述的:

因为使者嘴沉重,不能复述之,

库拉巴之王揉了一块泥,犹如泥版,把言词写在上面。

此前,把言词写在泥(版)上的事情从未见。

现在,就在那一日,就在那一天,事情发生如这般。

…………

阿拉塔之王从使者手里

接过用炉火烧过的泥(版),

阿拉塔之王把泥(版)仔细看,

言词钉子般,面容怒气现。[45]

从上述叙述中可知,无论对于苏美尔人还是阿拉塔人来说,“把言词写在泥(版)上”,都是一个前无古人的大事件,它昭示着文字的出现,是文明史上一个足以“惊天地、泣鬼神”的重要发明。显然,阿拉塔王也被这一发明震慑了,在看到来自乌鲁克的泥板文书后,他终于心悦诚服,同意了交换青金石的请求。人类远古时代第一场有据可查的“贸易战”,便以苏美尔人“文化战”的胜利完美收官,而决定结局成败的关键因素,无疑是文字所呈现的“文明”的力量。

事实上,如果将上述文字诞生的过程与苏美尔神话《恩基与宁玛赫》里关于人类诞生过程的描述相比照,会发现神正是以同样的材质与技艺,将泥土揉捏成形,创造出人类的;并且“赋形”之外,文字与人类创造过程中还都加入了至关重要的一个环节——“授命”。当泥塑经由女神的身体“产出”,无生命的泥土最终成为有生命的、形神兼备的万物之灵——人类;类似的,当泥板经由承载王命的苇笔“写出”,死的泥土才变做活的思想的载体,进而成为文明技艺中一种灵性的存在——文字。泥板文书创造的整个过程,与泥砖建筑一样,在“质”与“艺”两个层面,皆是对源自于神的造物之“me”的传承!

在那些日,那些久远之日,

注 释

作者简介

编辑|薄雯

关注我们

如有涉及版权问题,敬请联系本公众号删除。