华夏与欧亚诸文明 | 颜荻:洪水之后——丢卡利翁起源神话与西方大洪水传统

▲ 诺亚方舟

Filippo Palizzi 绘,1867年

不过,有关丢卡利翁神话,当我们几乎已经本能性地将其理解为与诺亚方舟相似的洪水故事时,我们往往会忽略一点:在该神话中,洪水的主题实际仅仅占有了整个故事的前半部分。在后半部分的叙事中,即“洪水之后”,丢卡利翁神话实际还包含一个十分独特且意义重大的创生叙事。该叙事特别提及,在洪水毁灭大地、人类幸存以后,人类又经历了一个“投石生人”的再创生过程,并且,这一过程造就了一个全新的人类族群的诞生,所谓“石生人”。从这半部分的叙述来看,丢卡利翁神话与通常的洪水故事就显得特别不同:丢卡利翁的确“幸存”了,但他在此之后所经历的,并不是像携带妻儿下船的诺亚或乌特纳庇什提那样延续原先的历史与人类谱系;而是,孑然独立的他需要与妻子再去创造“新人”,从而开启一个新的“起源”和“开端”。从丢卡利翁与妻子富有仪式性的“投石生人”的那一刻起,人类的历史毋宁得到了重新的书写。[6]

从丢卡利翁神话的内部出发,本文认为,该神话所蕴含的意义事实上远远超出“大洪水”的叙事框架。尽管在某种程度上,丢卡利翁神话可以被纳入“大洪水”传统,但就此神话叙事的本身而言,它更应当首先与古希腊“起源神话”传统有所关联。[7]对丢卡利翁神话本身意义的理解要求我们回到古希腊内部重新对此神话作出审查与解读,由此出发,丢卡利翁及其后续在西方大传统下的神话思想发展才能得到溯源性的厘清。

本文将从丢卡利翁神话文本的意义入手,关注其叙事的整体面相,强调“起源神话”乃该神话的核心议题,由此对丢卡利翁神话的意涵作出理解。而由于丢卡利翁神话将人类的“起源”与“再创生”作为其叙事的重点,因此,本文将同时对比古希腊其他两个著名的起源神话,雅典“地生人”与忒拜“龙牙地生人”的神话,以深入挖掘丢卡利翁“石生人”的题中之义。

让我们从丢卡利翁故事的整体情节讲起。根据19世纪威廉·史密斯(William Smith)编纂的权威辞典《古希腊罗马传记与神话辞典》,[8]故事发生在神话中的青铜时代。[9]丢卡利翁是普罗米修斯(Prometheus)与克吕墨涅(Clymene,名望女神)的儿子。他是东地中海北部塞萨利(Thessaly)地区皮提亚城(Phthia)的国王,娶了潘多拉(Pandora)与厄庇米修斯(Epimetheus)的女儿皮拉(Pyrrha)为妻。有一次,天神宙斯(Zeus)受到不敬神的吕卡翁[Lycaon,阿卡迪亚(Arcadia)国王]的戏弄,后者将人肉煮给他吃,从而,宙斯大怒,想要发动大水毁灭地球上已经堕落的人类。普罗米修斯得知此事后,就预先告诉儿子丢卡利翁,让他找一个船样的匣子,储存上食物,等宙斯的洪水来临时,好躲进匣子中存活下来。果然,洪水如期而至,而丢卡利翁和妻子皮拉也如普罗米修斯所预示的,躲进了匣子中,随着洪水漂流而下。很长时间过去,在大洪水的吞噬下,只有丢卡利翁和皮拉二人存活了下来,[10]他们漂到了阿波罗和缪斯女神的神山帕那索斯山脉(Parnassus)。[11]洪水退去,丢卡利翁向避难神献祭致谢,[12]而后者也对前者作出了回应,允诺可以实现他的一个愿望。丢卡利翁和皮拉四下望去,看到周围一片荒芜,感到孤独又悲伤,于是祈求宙斯能够重新恢复人类的繁荣。宙斯听到祈求后,要求两人盖住自己的头颅,从神庙往外走,一边走一边向头后抛出他们母亲的骨头。两人对此神谕迟疑许久,怕对母亲多有冒犯,不过最终,丢卡利翁明白了神意:所谓“母亲的骨头”并不是他们生母的骨头,而是眼前“大地母亲”所散落的“石头”。于是,两人遵从了神的命令,盖住头颅,一边走一边捡起地上的石头向身后抛出,此时,丢卡利翁抛出的石头变成了男人,皮拉抛出的石头变成了女人,从此,由丢卡利翁一族所生出的人类又繁荣起来。丢卡利翁的后代成为了塞萨利地区的统治者,再后来,这些后代的后代又成为多利安人(Dorians)、伊奥利亚人(Aeolians)、阿开奥斯人(Achaeans)和爱奥尼亚人(Ionians)多地的始祖,统治希腊四方。

威廉·史密斯的汇编本并非古希腊文本的原始叙述,而是根据不同古典版本的故事融汇而成的综合性编录。虽然该版本与各古希腊原文文献在细节上多少存在出入,但大体上,它可以为我们提供一个丢卡利翁神话在古希腊罗马时期流行的面貌。从上述对丢卡利翁神话的记述来看,该神话由两个情节组成,前半部分是宙斯因怒气而发动大洪水消灭人类;后半部分则是幸存者丢卡利翁和皮拉抛出石头重新造人。一前一后两个情节,共同构成了神话叙事的整体脉络,并且最终,整个故事的结局定格在了人的“再创造”或“第二次起源”上。仅从这一叙事来看,我们已经可以发现,丢卡利翁神话最根本所指向的乃是起源与创生,其对“起源”的最终关注将一个单纯的大洪水事件引向了人类族群的再造问题上。

而倘若我们从这一汇编性叙事返回到古希腊原始文献中,更加细致地辨析各版本的差异与流传,丢卡利翁故事作为“起源”神话的意指还会更加清晰。在所有当今可见的古希腊文本里,最早记录丢卡利翁事迹的,是公元前8世纪左右赫西俄德(Hesiod)的《列女传》(Catalogues of Women)。在这部诗歌中,丢卡利翁神话事实上完全被呈现为了一个“石生人”的起源故事而与洪水无关(Hesiod,Catalogues of Women,Fragment 82)。赫西俄德之所以将“石生人”故事独立讲述,是因为“石头”(las)从词源上解释了希腊语“人民”(laos)的来源,对于他而言,这正是丢卡里翁“石生人”作为起源故事最核心的意义。[13]直到公元前5世纪,在雅典诗人品达(Pindar)的记述中,我们才第一次看到了洪水的身影,品达称丢卡利翁是在宙斯的授意下,在一场洪水之后造出了一个“石生人”的种族,从而开启了一个人类族群的文明社会(Pindar,Olympian Ode 9. 42)。不过,虽然品达提到了大洪水,但此时洪水仍只是一个相当模糊的故事背景,该事件发生的来龙去脉并未得到交代。在品达之后,其他叙事版本才逐渐将大洪水事件归于丢卡利翁名下并对此事件的起因作出更加详细的解释,例如公元前3世纪的诗人吕克风(Lycophorn)增加了宙斯降雨形成洪水的细节(Lycophorn,Alexandra 72ff),公元1世纪的罗马诗人奥维德、公元2世纪的旅行家泡塞尼阿斯和神话学家伪阿波罗多罗斯、3世纪的希腊修辞学家老费罗斯特拉图斯、4世纪的希腊史诗诗人昆图斯等等又在此基础上更加详述了降雨后,洪水冲开大地、毁灭人类的情形(Ovid, Metamorphoses 1. 240 – 429; Pausanias, Description of Greece, 1. 18. 7-8; Pseudo-Apollodorus, Bibliotheca 1. 7. 2;Philostratus the Elder, Imagines 2.14; Quintus Smyrnaeus, Fall of Troy, 14. 654ff)。但即便如此,在大洪水事件之后,几乎上述所有的文本也都回到丢卡利翁“石生人”情节的讲述,并将其作为整个大事件的结局,并尤其突出宙斯与“石生人”创生的互动过程,其中最具代表性的便是对事件描绘最为详尽的奥维德《变形记》和伪阿波罗多罗斯《书库》。[14]除此之外,在品达之后,还有一些诗人更加偏向古风时期的版本,即便“洪水”故事已在当时流行,但他们却同赫西俄德一样,并未在丢卡里翁神话中对此有所涉及,而仅仅将其作为一个纯粹的“石生人”故事来对待,在这些诗人中,恐怕维吉尔是最为著名的一位(Virgil, Georgics, 1. 60ff; 6. 41.ff)。

John Martin 绘,1828年

以上文本的叙事构成表明,“石生人”实乃丢卡利翁神话的核心要旨,洪水反倒是一个后来附加的起因。因此,可以理解,尽管希腊古典时期乃至罗马时期,或许受到其他文明洪水神话的影响,作者们对洪水事件越来越关注,其所占有的篇幅也越来越大,但丢卡利翁作为起源神话的性质一直没有改变。

从古风时期的赫西俄德到古典时期的品达,再到罗马的奥维德等等,我们看到,丢卡利翁的故事实际经历了一个不断发展与扩充的过程。它从单纯的“石生人”起源故事开始,后来加入了“石生人”的前史(即大洪水事件),最后通过增加多种细节,又为大洪水与石生人两者的结合注入了更多的解释元素,从而,逐渐形成为一个内容完整、意义丰富的洪水起源故事。不过,无论这些叙事如何增减,可以明确的是,“石生人”从始至终都是标记丢卡利翁神话的一个最重要的叙事符号——因而,无论大洪水事件在丢卡利翁神话中被倾注多少笔墨,丢卡利翁神话归根到底仍是一个起源神话。这一性质,相较于亚述和希伯来几个洪水神话而言,便凸显出其特别之处:丢卡利翁所关注的不仅是神对恶人的“惩罚”和“毁灭”以及对善人的“救赎”和“存续”,而更多地,它有关“开端”和“创生”。

那么,作为一个起源神话,丢卡利翁故事所蕴含的意义到底是什么呢?它为何呈现的其“开端”与“创生”的呢?下面让我们进入对丢卡利翁神话意涵的具体解读。

要理解该神话,在此,至少有三个问题需要得到解答:第一,神话的主角为何是丢卡利翁和皮拉?第二,起源的方式为何是“石生人”?以及,第三,故事中“人类的再次起源”究竟意味着什么?只有理解了丢卡利翁与皮拉的身份背景,我们才能明白整个起源神话在此二人身上发生的独特意义;只有领会了“石生人”起源方式的意涵,我们才能明白起源神话最终所指向的创生目的;最终,只有厘清了故事中所描述的人类“再次起源”的要义,我们才能清楚丢卡利翁神话在古希腊起源神话中的位置,并理解为何“大洪水”事件在丢卡利翁神话的叙事中越来越突出,进而最终反过来将丢卡利翁神话纳入西方整个“大洪水”的叙事传统之中的。

那么,首先,神话的主角为何是丢卡利翁和皮拉?他们有何特别之处呢?这一问题首先事关两人的身份。上文提及,丢卡利翁是普罗米修斯的儿子,而他的妻子皮拉则是潘多拉的女儿。熟悉古希腊神话的读者或许即刻就会意识到,在古希腊宇宙起源神话中,普罗米修斯与潘多拉这一对人物可谓最为重要的角色之一,而此二者作为丢卡利翁与皮拉的父亲和母亲其意义则不可谓不重大。

▲ 丢卡利翁和皮拉

有关普罗米修斯与潘多拉,此处最值得注意的是,他们的故事乃是有关整个宇宙秩序的建立。可以说,正是这一意义为丢卡利翁神话提供了基本的叙事背景乃至叙事框架。在古希腊著名的王权神话中,从乌拉诺斯(Uranos)到克洛诺斯(Kronos),最终到宙斯,宇宙和神明世界的秩序经历了三代神的冲突后最终在宙斯一代确立,宙斯成为了统治宇宙的最高王者,受到神明与人类世界共同的尊重。不过,虽然宙斯在其上位后就再未受到过颠覆性的挑战,但在其最初在位期间,他却遭遇过一次严峻的挑衅,这便是来自普罗米修斯的欺骗。普罗米修斯是宙斯上一辈的提坦神之一,以智慧和预言著称。这位狡黠的神明想要戏弄宙斯,于是在分配人类向神祭祀的祭牛上耍了诡计。他将一份肉包在牛肚里,从外看不见那肉,而另一份外面是肉,里面却是骨头,如此内外不一,好让本需牛骨焚香的天神选到的却是人类才会食用的生肉。普罗米修斯此举当然是对宙斯的极大冒犯,他是要将神明与人类混为一类,纵容人类僭越神明。[15]宙斯识破了普罗米修斯的计谋,于是大怒,收走了人类的火种,让人类生活困苦不堪。但普罗米修斯却为人类偷回火种,没让宙斯的惩罚实现。宙斯第二次大怒,想要更重地惩罚人类,但这一次他不再没收火种,而是为人类创造了女人,潘多拉。他将这个女人送给了人类,从此,人类世界开始了两性的生活,人世间充满了混乱,男人忙于应付女人,人类便再也没有力量和普罗米修斯一起挑战宙斯的权威了。[16]于是,宙斯的权威得以稳固。

在“普罗米修斯-潘多拉”的神话中(后简称“普罗米修斯神话”),人神秩序的建立是整个叙事所关注的重点。赫西俄德将此事件定义为“人神分离”的决定性事件,而我们看到,它同时也是宙斯巩固其统治地位的关键事件。[17]普罗米修斯对宙斯地位的挑衅以失败告终,宙斯不仅坚决地反制了来自神明世界的挑战,而且同时还通过为人类社会送去“女人”,改变了人类生育方式,从而对人类世界发难。从神人秩序的角度来看,普罗米修斯的失败与潘多拉的诞生可谓一个一体两面的事件,可以说是两者共同造就了“人类”在宙斯时代的新境遇。而从人之本质的角度来看,在此,普罗米修斯毋宁是人类之父,潘多拉毋宁是人类之母,是此二者重新界定了人类生育与繁衍的方式,为以“两性”为社会基础的人类世界开启了一个新“起源”。由此,从普罗米修斯和潘多拉而生的后代,也必然遵循这一新起源的规则,即,承认普罗米修斯意义上人类对天神挑战的失败以及潘多拉意义上人类对天神统治的屈服。

John William Waterhouse 绘,1896年

现在,让我们回到丢卡利翁与皮拉——普罗米修斯之子与潘多拉之女。从这一明显的谱系传承中,我们会发现,丢卡利翁与皮拉正对应普罗米修斯与潘多拉两人,而丢卡利翁时代正应是人类臣服于宙斯统治、对天神保持虔敬的后普罗米修斯时代。然而,恰恰就是在这个时代,宙斯的宇宙秩序又遭遇了危机,并且,更关键的是,此次危机恰恰又显现为一次普罗米修斯式的对宙斯权威的挑战。我们还记得宙斯发动大洪水的原因:是吕卡翁对宙斯的戏弄导致后者勃然大怒。前者将人肉切碎了煮给已经显现为神的宙斯吃,以此来挑战天神的底线。吕卡翁对宙斯的挑衅实际与普罗米修斯的戏码别无二致,这一行径至少在三方面同普罗米修斯一样冒犯了天神。首先,吕卡翁将人肉混入汤中,企图以蒙骗的手段骗过宙斯的法眼,这像极了普罗米修斯调换骨肉所耍的障眼大法;其次,吕卡翁同样企图让天神不食之“肉”出现在其餐桌之上,这不会不令人想起普罗米修斯也企图让宙斯吃肉,以将人神混为一谈;第三,在宙斯显示神迹之后,吕卡翁仍不信神,反而要发起挑衅,这与普罗米修斯一样,都是明知故犯地要去僭越人神秩序。

面对吕卡翁的挑衅,宙斯所作出的反应也与普罗米修斯事件十分相似:他要惩罚人类,因为不敬神的人冒犯了他。就像收回火种一样,宙斯发动洪水的目的也是为了决定性地削弱人类的力量,甚至毁灭人类。而面对宙斯的雷雳手段,普罗米修斯在丢卡利翁神话中又作出了同样的回应。他再一次,像偷回火种那样,要拯救人类于灾难:他运用其智慧与预言之能,预告了宙斯对人类的毁灭,并对丢卡利翁和皮拉接下来的应对之策作出了具体的指导。

在普罗米修斯神话与丢卡利翁神话双重对照的框架下,我们能够理解,普罗米修斯对丢卡利翁和皮拉的预告实际意义重大。这是一个尤为关键的时刻:普罗米修斯在宙斯毁灭人类的前夕插手此事,并非仅仅个体意义上的父亲对儿子的忠告和拯救,而是,在人神角力与神神角力的双重关系中,这个曾经帮助过人类挑衅宇宙秩序(并失败)的“人类之父”再次出面为了人类对人神世界中的至高权威作出抵抗。而反观上一次普罗米修斯与宙斯斗争的结果,我们必然会好奇,这一次,普罗米修斯会成功吗?人类和普罗米修斯是会再次惨败,还是会化险为夷呢?此问题不仅有关人类的生死,而且更与整个以宙斯为核心的宇宙秩序息息相关——宙斯的统治会被颠覆吗?人类在宇宙秩序中的位置会改变吗?

Heinrich Füger 绘,1817年

到此为止,普罗米修斯神话与丢卡利翁神话之间有着近乎一一对应的叙述结构。若按普罗米修斯神话的叙事逻辑,可以想见,接下来,宙斯应会拆穿普罗米修斯的“诡计”,并对人类施以更加严厉的惩罚。然而,我们看到,在丢卡利翁神话中,普罗米修斯此举却令人惊讶地并未引起宙斯的暴怒,反而,他的秘密拯救似乎得到了宙斯的某种默许甚至支持——丢卡利翁和皮拉不仅活了下来,成为唯一幸存的人类,而且,他们还在宙斯的指示下,使人类再度繁荣。丢卡利翁的这一故事走向可谓完全颠覆了普罗米修斯神话悲剧性的结果,它获得了一个相反的喜剧性结局。那么,为何,在前一个神话中,普罗米修斯对人类的拯救引来了更大的灾难,而在后一神话中,这一灾难不但没有发生,反而幸存的人类还获得了“新生”呢?

有关此问题,丢卡利翁神话中的一个细节值得我们注意,这是导致两个神话不同走向的关键:虔敬。在对丢卡利翁和皮拉这两个人物进行描述或界定时,我们发现,大多文本都直接提到,两者是对神明相当虔敬之人。[18]丢卡利翁与皮拉不仅从未像吕卡翁一样冒犯过天神,而且,当洪水退去,他们上岸后所做的第一件事情便是向神明献祭,并祈求天神的帮助。对神明的虔敬意味着丢卡利翁和皮拉从一开始便没有僭越神明之心,这不仅与吕卡翁千差万别,同时也与普罗米修斯神话中的那个普罗米修斯极为不同。对宙斯天然的敬重确保了两人不会对既有宇宙秩序形成威胁,这或许正是宙斯默许两人活下来的原因。[19]

于是,在宙斯的应允下,丢卡利翁和皮拉获得了重新繁荣人类的机会,他们遵从宙斯的旨意,以“投石生人”的方式重新造出了人类。那么,第二个问题便出现了:为什么是“石生人”呢?这一生育方式有何意义?

Virgil Solis 绘,1562年

在此,我们需要对宙斯的神谕稍加回顾。宙斯对二人所指示的是:从神庙向外走去,盖住头颅,向身后抛出母亲的骨头。宙斯的这一要求最终被解释为了“从神庙向外走去,盖住头颅,向身后抛出大地的石头”。丢卡利翁和皮拉对此照做,于是,石头真的变成了男人和女人。

此处的生育方式至少有三个元素值得玩味。首先,是“盖住头颅向身后抛石”。从丢卡利翁和皮拉的角度来看,无论是“盖住头颅”还是“向身后抛石”,此动作都显示,他们几乎是处于完全盲目的状态。盖住头颅便不可见周遭之物,向身后抛石,便无法亲见石生人的始末。可以说,宙斯所要求的本质上是人类自身对其再创生起源的完全“无知”。这意味着,丢卡利翁和皮拉要将人类起源的神秘性交由宙斯,并放弃对人类生命最本源的把握。在此,“无知”无疑是对普罗米修斯“挑战”式智慧的一种否定和割裂,而将本源性的把控交付给宙斯,则意味着人类将其生存与生命的自主权转交给了天神。由此,人类不可能不遵从于宙斯的宇宙秩序,不可能不对神明保持敬畏。

在此基础之上,第二个元素应运而生:“大地石生人”。与“盖住头颅向身后抛石”一脉相承,由大地而生——特别区别于由人类母亲生出——实际意味着人将其自身的自然与本质交付给了人类以外的大地。人不再是自治的主体,反而,是宙斯治下的大地决定并塑造了所繁衍之人最初的形态、样貌与特质。这种极端的让渡毋宁强化了人类对自身生命权力的交付以及对神明的臣服,由此,人类作为僭越神明的力量必然退场。

进一步,“石生人”还显现出最为关键的第三个元素:“从丢卡利翁生出了男人,从皮拉生出了女人”。这看上去显得是一个相当繁复甚至累赘的表达——它并不是说,“丢卡利翁和皮拉共同生出了人类(或男人和女人)”;而是,“丢卡利翁这个男人生出了男人,皮拉这个女人生出了女人”。但若考虑到丢卡利翁与皮拉分别是普罗米修斯与潘多拉的后代,我们则可以发现,这一方式实际相当富有深意,因为它不仅重申了上述两个元素的“虔诚”与“交付”,而且还进一步地确认了人与神不可僭越的界限。我们还记得,在普罗米修斯神话中,潘多拉是作为宙斯对人类的惩罚而被送往人间的。在此语境下,女人作为“人类”族群的外来者,并不天生属于“人类”,[20]因此潘多拉与女人才有赫西俄德之谓“由她[潘多拉]生出了女人种族”。[21]而恰恰是因为男女之别为原先和平的人类世界带去了麻烦,这可谓宙斯对人类的最大惩罚。现在,在“石生人”中,所谓“男人生男人,女人生女人”,恰恰表明了两性作为两个不同“种属”间的分割,这毋宁是在重现普罗米修斯神话中宙斯所塑造的人类的境遇,从而再次肯定与强化了宙斯秩序下的人神之别。当丢卡利翁按照宙斯的意志生出男人,皮拉生出女人,这两位普罗米修斯与潘多拉的后代不仅主动接受了前一神话中宙斯对人类社会塑造的形态,而且还不断提醒着后世的人们要警醒普罗米修斯式的智慧与僭越所造成的后果——宙斯因两人的虔敬而支持人类再度繁荣,但须知,虔敬与无条件的交付是繁荣的前提,人神之别永不可超越。

▲ 丢卡利翁和皮拉

Giovanni Benedetto Castiglione 绘,1655年

由此看来,“石生人”这一生育方式不仅延续了前文所显示的丢卡利翁与皮拉的“虔诚”,而且还更加象征性地将其体现为了人类在再创生后应当拥有的“最根本”的品质。可以说,正是丢卡利翁和皮拉用“投石生人”的方式确认了他们对神明完全交付式的“虔诚”,从而从根本上化解了人类的危机,为人类赢得了又一次“起源”之机。

如此,我们可以来到本节开始时所提出的最后一个问题:故事中“人类的再次起源”究竟意味着什么?在普罗米修斯-潘多拉神话的对读下,可以理解,丢卡利翁神话“人类的再次起源”实际可以被看作是普罗米修斯这个大神话传统下的一个延续与变异。倘若“普罗米修斯-潘多拉”是“人之为人”与两性社会的真正起源,那么“丢卡利翁-皮拉”则是“人之为人”的又一次开端。两个开端自然有十分相似之处:两者都以人对神的僭越为起因,以人神的彻底分离为标志,也都以宙斯秩序的奠定或巩固为结果。不过,在此,两者的差别却更为关键:需要注意,在前一神话中,人类境况的“起源”是宙斯对僭越的人类实施惩罚的结果;而在后一神话中,人类的“再起源”却因为人类对神明主动的“虔敬”而得以实现。倘若两个神话所呈现的人类起源与人之本质都是“男人生男人、女人生女人”般的与神所分离的两性社会,那么从“普罗米修斯-潘多拉”到“丢卡利翁-皮拉”,这一境遇已经从神明的“诅咒”转变为了神明的“祝福”。倘若在普罗米修斯之后,人类尚有像吕卡翁这样对神明的“诅咒”心存不满、心怀僭越之人;那么,在丢卡利翁主动接受人神分离的境遇、主动拒绝堕落中的傲慢、主动坚守对神的虔诚而重新造人之后,人类社会便不再是一个被惩罚性降下灾难的社会,而是拥有了一个积极地、在神明所奠定的宇宙秩序下与诸神和谐共生的新起点。由此,我们看到,大洪水前后,人类社会实为两个社会,人神世界也实为两种世界。

在此意义上,丢卡利翁的神话意涵已远远超出了“大洪水”传统所能覆盖的意义,甚至,可以说,它与“大洪水”传统所演绎的神话逻辑存在着显著的不同。尽管,无论是亚述的神话、希伯来神话还是丢卡利翁神话,三者都包含有洪水毁灭人类以及幸存者通过一叶扁舟而存活的情节,然而,前两者的叙事仅含有神明因人类的堕落而单方面毁灭和拯救人类的问题,一直未有动摇的是神明的权威、神明的行动以及宇宙论意义上的人神秩序;而后者却从始至终贯穿着人神的张力,是在人对神僭越的背景下,通过“再起源”的“人”为主体对人神秩序作出再次的确立。由此,丢卡利翁神话中对人类起源的再叙事便被赋予了不同于“大洪水”中“好人幸存”的意涵:在对神人世界秩序的重固和重建中,人类的起源成为了一个标志性的“开端”,一个宇宙论意义上的重启。[22]

上文表明,丢卡利翁“石生人”神话从其文本内部解释而言,与诸“大洪水”神话有着根本的不同,因此,对该神话的理解,当首先回到古希腊神话与文明传统内部。那么,在剖析了丢卡利翁神话的意涵之后,我们就需要进一步追问,该故事在古希腊神话和文明的传统中,到底处于一个怎样的位置?它是如何被看待和评价的?

对此问题,首先需要明确指出的是,在古希腊神话中,丢卡利翁神话所叙述的仅仅是丢卡利翁这位创始人所在的“塞萨利”这一特定族群的起源,它并非古希腊唯一的人类起源神话,更非普遍意义上“人类”的创生故事。就丢卡利翁神话本身而言,在“石生人”出现以前,就已有阿卡狄亚国王吕卡翁等人类存在,而从现有材料来看,除了丢卡利翁以外,在古希腊世界中还有其他许多叙述不同人类族群起源的故事,如雅典“地生人”神话(autochthony)与忒拜“龙牙生人”神话(spartoi)等。因此,从种属区分的角度而论,丢卡利翁神话的“起源等级”当与上述“地生人”和“龙牙生人”等族群起源神话相齐平,而次于人类整体的诞生。[23]不过,这一“等级”的区分并不意味着这些“后起”的起源神话在文化意义上低于“人类”整体的发端,恰恰相反,在古希腊神话的语境下,它们甚至被看得比人类整体的起源还要更加重要。

事实上,有趣的是,不同于其他大多数古代文明,希腊文明对人类整体意义上的最初来源似乎总不如我们想象的那样关切。无论是赫西俄德还是荷马,我们都没有从中发现可以与《圣经》“创世纪”中“上帝造人”相比肩的有关人类最初起源的详细描述。典型如赫西俄德的《神谱》与《劳作与时日》,其讲述了宇宙的生成和诸神的生成,但唯独没有详述人究竟从何而来。[24]古希腊神话对人类最初起源模棱两可的态度或许与神话视阈下人神最初模糊的分界相关,[25]因此,反倒是在人类已经存在以后,叙述人神分离的“普罗米修斯”一类神话被突出为真正定义“人之为人”的一个开端性叙事。古希腊神话这一独特面相或许部分解释了各个族群起源神话的意义所在:尽管所有族群都不否认其起源后于“人类”的诞生,但恰恰是那个特定的族群起源才定义了该族群之人的自然与本质,才赋予了这一族群存在的根本意义。因此,我们看到,往往,在一个希腊城邦追溯其历史时,这个城邦会以其族群的起源为开端,而非“人类”的起源。

▲ 克洛诺斯与瑞亚

Karl Friedrich Schinkel 绘,19世纪

在此意义上,丢卡利翁神话可以说是为塞萨利族群赋予灵魂与特质的叙事。这同样也意味着,它通过一个起源的叙述,将塞萨利与其他城邦和族群区分开来。而从另一个角度来看,该区分也意味着,作为诸族群起源神话“之一”,丢卡利翁神话必然会面临其他起源叙事的比较甚至竞争,从而在诸起源神话的版图中被赋予一个评价性的位置。

从现有的材料来看,丢卡利翁神话的确受到过当时诸城邦的评价,而在这些评价中,最为突出的可谓古典时期的雅典对其的评述。不过,或许出人意料的是,尽管丢卡利翁故事所呈现的起源已经显得足够美好,但雅典却对塞萨利的“洪水”和“石生人”颇不以为然。在一篇有关宇宙论与起源论的对话中,柏拉图就借对话者克里提阿斯(Critias)故事中的埃及人之口,对丢卡利翁神话贬损了一番(《蒂迈欧篇》21a-25d)。克里提阿斯回忆了其祖父所见证的雅典政治家梭伦(Solon)与古老的埃及人的对话。对谈中,梭伦追溯了希腊人的早期历史,他最早从阿尔戈斯的先王甫洛纽斯(Phoroneus)讲起,此后是尼厄伯(Niobe),随后他便提到了丢卡利翁和皮拉在洪水后创造出希腊族群的故事。这三个故事中,第三个故事显然尤其重要,因为梭伦将大洪水对人类的毁灭和再生作为希腊历史时间的开端性事件。然而,梭伦的一番言论立即招致了自称拥有古老智慧的埃及人的嘲讽,后者尤其不屑于将丢卡利翁故事放在如此重要且原始的位置。埃及人反过来告诉梭伦,丢卡利翁故事中的大洪水并非什么奇闻逸事,在历史上,洪水与火灾毁灭人类的事情时有发生,是宇宙运行的自然规律所致,因此这并不为“洪水”或与之相应的“起源”赋予任何神圣性、崇高性或独特性。梭伦对丢卡利翁起源的看重仅仅是孤陋寡闻的结果。反而,埃及人提醒梭伦,不要忘了雅典曾拥有一个比丢卡利翁起源更加古老也更加高贵的起源,那个起源才更值得铭记。

这里埃及人所言的“更加高贵的起源”,是指雅典的“地生人”(autochthony)起源。该神话故事描绘了女神雅典娜(Athena)拒绝赫菲斯托斯(Hephaestus)的求爱,将后者遗留在她腿上的精液用毛布擦去,毛布落在大地上而大地生出第一个雅典建城国王的故事。埃及人特别强调,在整个过程中,雅典人的起源都受益于女神雅典娜,她不仅通过抛下带有精液的毛布使大地生出了雅典人,而且还在后期从大地接过这个婴儿,护佑、养育与指导其成长,并最终为雅典城邦制定了法律与文明。[26]由此,埃及人指出,恰恰是雅典娜如此直接而积极的参与,为雅典种族的起源赋予了强烈的神圣色彩。

▲ 雅典娜拒绝赫菲斯托斯的求爱

柏拉图文本中埃及人所述“地生人”神话的确是雅典起源神话最公认流行的版本。[27]从神话叙事内容而言,柏拉图将丢卡利翁神话与雅典“地生人”神话相比可以说一个是相当合乎情理的举动。因为首先,两个故事都类属于“族群起源神话”,其次,两者还都与大地有着极为密切的关联。尽管丢卡利翁神话中,人类被创造的方式是“投石生人”,但由于这些石头被特别说明为“大地母亲的骨头”,因而,可以认为,丢卡利翁神话就是“地生人”的某种变形。若以“地生人”生育方式为基础,那么丢卡利翁神话与雅典地生人神话的确拥有相当广阔的比较空间。而从立场而言,可以看出,无论柏拉图在此有多少宇宙论建构的内在目的,他通过埃及人之口对两个神话的贬损与赞美都可谓相当雅典。在古希腊,几乎众所周知的是,雅典的确为其自身的起源而骄傲,而他们往往就是通过上述起源神话,不断确认其种族的优越性的。[28]埃及人这番“令梭伦惊异的”话语毋宁淋漓尽致地体现了自称“高贵”的雅典对其他种族起源的某种“偏见”。

不过,在此,我们并不是要对柏拉图本人或雅典人的立场作出是非之辨,也并不是要对上述两个神话作出高低之判,而是,借由这个例子,我们可以看到丢卡利翁神话是被置于怎样一个语境中受到时人理解,同时,时人又是遵循怎样一个逻辑去对这个起源神话进行评判的。在上述范例中,雅典之所以认为塞萨利起源不如其本土的地生人高贵,一个重要的原因就在于,在人被创造之前,雅典的“地生人”拥有比塞萨利“石生人”更加高贵甚至神圣的“前因”。我们记得,埃及人多次强调“地生人”直接由神明所生——无论是赫菲斯托斯射出精液,还是雅典娜象征性地抛下精液,抑或是大地盖亚实质性地接收精液生出孩子,整个人类的创生过程都由神明全程完成。这不仅表明了神明世界与雅典种族在最初起源上的亲缘性,而且还将人与神的关系在最大程度上拉近了。在此意义上,“石生人”的前因的确显得“平庸”甚至“负面”许多:这一种族的血统不仅毫无神明的基因,而且它的创生所关联的是“僭越”与“毁灭”,其起源所标志的是彻底的“人神分离”。前因的不同也造成,在人类出生之后,两个种族面临了完全不同的境遇:雅典的“地生人”一直受到雅典娜的辅佑,女神几乎是事必躬亲地为雅典建城提供了支持;而塞萨利的“石生人”却没有那么幸运,他们作为与神相分离的产物,尽管在德性上足够虔敬、具有美德,但建城期间却从未受到过神明们明确的帮扶。由此看来,虽然两个神话都是“地生人”,但由于“前因”不同,大地所生出的“后果”可谓差之千里。当雅典将塞萨利作为其比较的对象时,丢卡利翁神话毋宁为雅典提供了一个相当有利的比照。

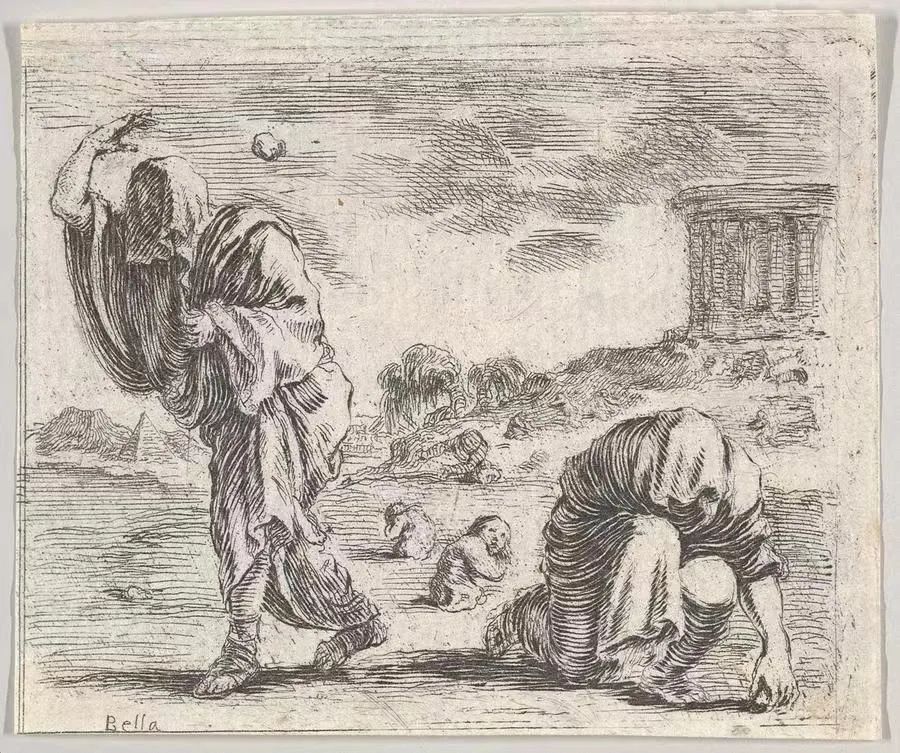

▲ 丢卡利翁和皮拉

Stefano della Bella 绘,1644年

倘若我们将视线扩展得更大一些,我们还会发现,丢卡利翁神话所遭遇的竞争性评价实际并非个例。在雅典,还有另一个起源神话与丢卡利翁类似,也受到了这个城邦如此的比较与评判,这个神话便是忒拜的“龙牙生人”(spartoi)。与前两个神话相似,“龙牙生人”神话也属于“地生人”神话的范畴,它讲述了忒拜建城者卡德摩斯(Cadmus)打败巨龙,将龙牙种在地下,大地生出武士的故事。据说,这群武士出生后便相互打斗,最终只剩下5名战士,他们与卡德摩斯一起建立了忒拜城。[29]对于此神话的态度,雅典也可谓相当负面。早有学者指出,雅典舞台上对以俄狄浦斯弑父娶母为核心的忒拜家族故事的悲剧性演绎充分展现了雅典将神话中的忒拜作为反面镜像的意图。[30]若参考前文中雅典对丢卡利翁神话的评价逻辑,我们似乎很可以理解,雅典对忒拜“龙牙生人”的起源为何如此反感与贬斥。正如神话所展现的,忒拜种族起源的前因便是“混乱”与“暴力”——是卡德摩斯与巨龙打斗,然后将血淋淋的龙牙又种在了地上。于是,似乎自然而然地,由此前因而种出的“地生人”便是一帮相互厮杀的武士。于是,在此起源下,忒拜人民与忒拜城邦,似乎永远不能摆脱混乱与暴力:不仅俄狄浦斯弑父娶母,而且俄狄浦斯的儿子们也发生了内战,以至于整个家族在安提戈涅与克瑞翁的争执下家毁人亡,这些情景毋宁是对忒拜混乱起源的一次次历史性重演。回到丢卡利翁神话,我们看到,同作为被雅典所贬抑的神话,“石生人”与“龙牙生人”之间形成了某种十分相似的呼应。与忒拜“龙牙生人”相同,丢卡利翁起源的前史同样充满了混乱与僭越,而可以理解,后者“人类的堕落”正对应着前者 “人类的无序”。[31]正是这种“无序”,是两者同为雅典所拒绝的根本原因。[32]

雅典对丢卡利翁神话的评价只是诸多例证中的一个。当然,可以理解的是,在广大的古希腊世界中,并非仅仅雅典才对其他城邦的起源怀有立场与看法;同时,也可以想见的是,对于丢卡利翁神话,各个城邦社会都会对其心有所感,且评价或许不尽相同。不过,无论丢卡利翁神话在古希腊世界中的接受有多么广泛与多样,通过对雅典评价的分析,我们看到,该神话正是在“大地生人”的起源语境下,与其他古希腊社会发生着诸多互动与交织。正是在此视阈中,我们观察到了丢卡利翁神话在古希腊社会中的发生史,看到其作为“起源神话”,是如何在古希腊历史中参与进社会的多重叙事与文化的复杂构建的。

本文讨论了丢卡利翁神话的故事意涵及其在古希腊世界中的接受与批评,试图将该神话置于古希腊文明本身的语境中来考察。这一尝试所针对的,是目前主流研究将丢卡利翁神话看作西方“大洪水”传统的一个分支的解释路径。尽管,在丢卡利翁神话中,存在多个可以与亚述和希伯来等洪水故事相对应的神话母题,但本文认为,就丢卡利翁神话本身而言,其在古希腊内部有其自身的思维逻辑与思想线索,其所蕴含的内涵要远远超出“洪水故事”的范畴,甚至与大洪水传统的根本精神存在本质的差异。具体而言,两者最大的区别在于对宇宙秩序和人神世界的想象。在与普罗米修斯神话的对照下,丢卡利翁故事以人神冲突为基本框架,最终以“人类再生”的起源事件来重建宇宙与神人秩序;而亚述与希伯来的洪水故事不仅从未涉人神冲突的危机,整个行动由神明为主导来完成,而且神明所奠定的宇宙秩序是一以贯之的,从未中断或受到过挑战。

当丢卡利翁神话将“人的起源”突出为叙事的主体,将“人的行动”呈现为宇宙秩序、人神秩序重建中的重要一环时,它便赋予了“人”以宇宙论与神议论的意义。在此,人之为人的存在意义超越了其自身,从而拥有了影响世界乃至宇宙构造的力量。恰因如此,丢卡利翁中的“石生人”才会显得如此重要与意义重大。而当“人”本身的重要性被凸显出来时,丢卡利翁中所叙述的起源也自然赋予了这个种族以存在的价值。由此,塞萨利一族乃至由此发展而来的希腊其他族群也都普遍获得了其民族精神的界定。而恰恰是在此意义上,丢卡利翁故事,作为“起源神话”,也成为希腊其他城邦在起源问题上相比较或参照的对象——正如我们在雅典的例子中所看到的那样。

丢卡利翁的发生史表明,从原初意义上而言,该神话在古希腊世界的理解中,的确是一个有关人类起源与宇宙构建的故事,它并不必然拥有西方“大洪水”传统中的叙事意图。这意味着,后世尤其基督教作家对丢卡利翁神话的理解或许并非后者所蕴含的原意,而是在文明的发展过程中所逐渐生发出的新意涵。若将两个理解传统相比较,事实上,我们可以看出,大洪水传统对丢卡利翁的理解主要侧重在了故事的前半部分(即洪水的发生、人类的堕落以及两人对神的虔诚),而对后半部分中的“起源”与“创生”故事多有减省,由此,通过“剪辑”,丢卡利翁神话被纳入了新的解释体系。

然而,这并不是说,后世的解读对丢卡利翁神话带来的是全然消极的影响,恰恰相反,我们看到,丢卡利翁神话在雅典尚受到贬抑,但它却在大洪水传统中获得了相当崇高的地位与强劲的生命力。从起源神话到洪水神话,丢卡利翁故事经历了极为丰富的解释变迁,而正是这两部分的历史共同构成了丢卡利翁故事的生命整体——这也同时使我们看到了西方两个古典文明在源头上错综交织的发展历程。

注 释

作者简介

颜荻,剑桥大学古典学博士,清华大学新雅书院助理教授,主要研究领域为古希腊神话与悲剧。著有《“地生人”与雅典民主》(生活·读书·新知三联书店,2022),译著《奥瑞斯提亚》(生活·读书·新知三联书店,2018)。代表论文有《三个埃勒克特拉:古希腊悲剧中的竞赛与神话演绎》(《北京大学学报》2024年第1期);《尼可·罗茹的历史人类学与人类历史学》(《清华大学学报》,2023年第5期)、《〈僭主俄狄浦斯〉中的诗歌与哲学之争》(《外国文学评论》,2021年第3期)、《欧里庇得斯的狄奥尼索斯——〈酒神的伴侣〉对“酒神入侵希腊”事件的文学解释》(《国外文学》,2020年第2期)等。

● 华夏与欧亚诸文明|贾妍:泥舟入海——埃利都史前 “艺术” 与苏美尔 “文明” 源起初探

● 中西文明互鉴 | 颜荻:潘多拉与倒转的天人——赫西俄德世界中的神人秩序

● 中西文明互鉴 | 温静:古埃及艺术中的哀悼者形象及其宗教意义

● 中西文明互鉴 | 熊宸:“神之子”与和睦帝国理想——从亚历山大到奥古斯都

编辑|蒋兰

关注我们

如有涉及版权问题,敬请联系本公众号删除。