华夏与欧亚诸文明|杜美娟、刘宗迪:“禹兴西羌”说考辨

“禹兴西羌”和“禹生石纽”是大禹传说中的重要组成部分,均产生于西汉时期,是“禹出四川”说的重要依据。西汉晚期,扬雄通过“禹生石纽”说,最早将禹诞生地和蜀地联系起来。到了东汉时期,随着蜀地及蜀地附近的羌人增多,出现“禹兴西羌”说。最终,在“禹生石纽”说和“禹兴西羌”说的相互配合下,蜀地被当成大禹的诞生地,并被记录在文献中,受到后世学者普遍的认同和附和。然而,禹为夏祖,而夏作为三代之首,其文物、传说均在中原,迄今为止,夏墟考古遗址也主要集中于黄河中下游的中原地区,很难想象,夏人会将其祖先的发祥地归于遥远的西羌之地,也很难想象,生于蜀地的羌人会成为中原王国的祖先。有鉴于此,“禹出四川”说的真实性及其来龙去脉很有认真审视的必要。

▲ 夏后氏禹

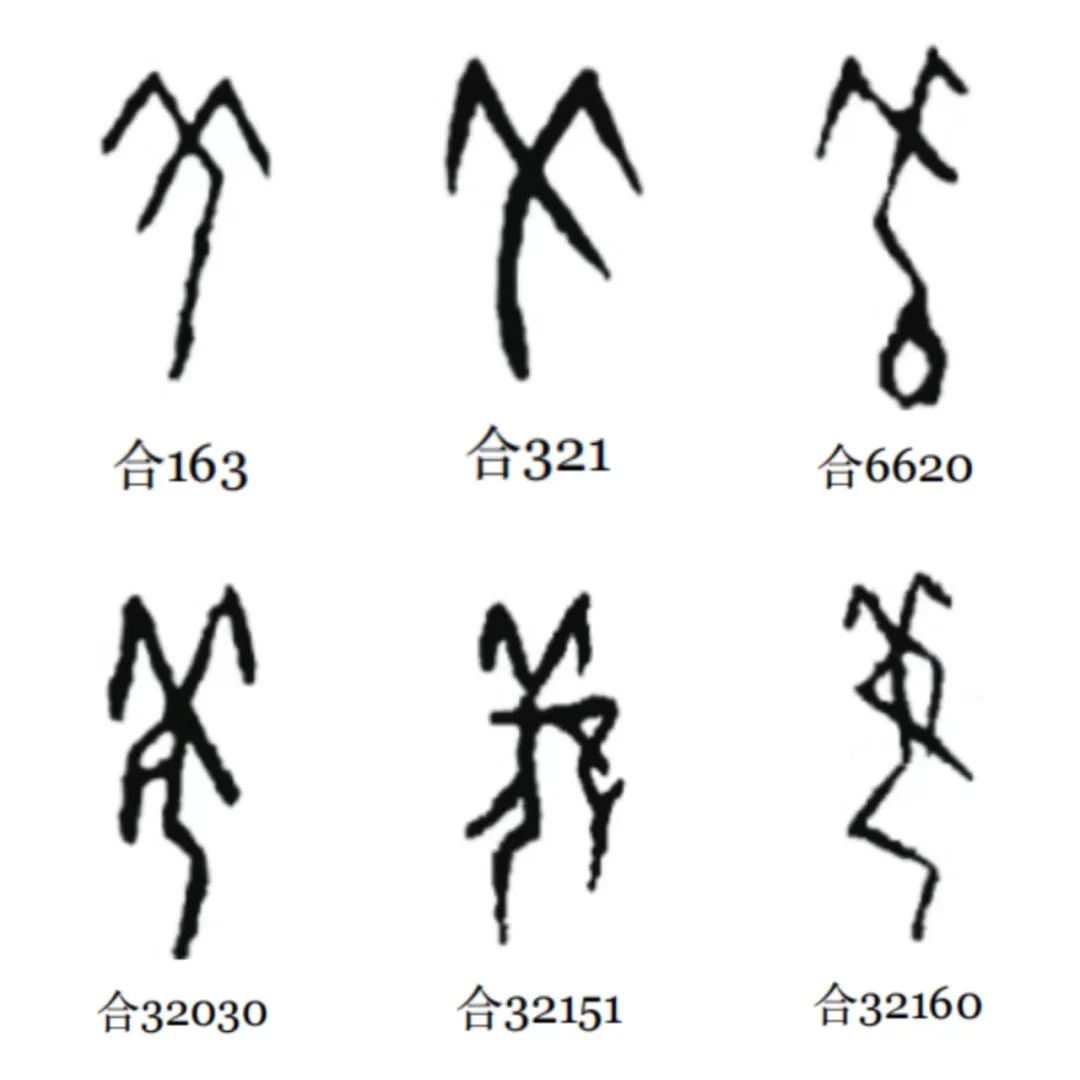

欲明“禹生西羌”说的真相,首先需要了解西羌和四川羌人的源流。羌,在中国有着非常古老的历史。对于“羌”的记载,最早可以追溯至商代的甲骨文中,而“禹兴西羌”说则迟至西汉初期才见记载,寻找“禹兴西羌”的历史真相,应从梳理商至两汉这段时间的“羌”的历史开始。

1.从商周之羌到秦汉之羌

先秦时代,对“羌”记载最多的是商代。甲骨卜辞中有大量与羌有关的信息。《说文解字•羊部》:“羌,西戎牧羊人也。从人,从羊,羊亦声。”[1]汉代的学者以“西方的牧羊人”来理解“羌”实属望文生义,并非商代“羌”的本义。卜辞中记录了多个被商人称呼为“羌”的部落,如羌方、马羌、北羌等,他们是否皆以牧羊为主,或者是否皆以羊为图腾,史料没有明确记录。卜辞有“有来羌自西”[2](合集 6596)的记载,说明羌人的活动范围在商的西部。“羌”实际只是商人对位于领土西部的异族人群的泛称,没有特指意义。根据甲骨文的记载推断,羌人的活动范围应该与殷墟所在的安阳相去不远。

卜辞中详细地屡见商王朝与羌之间战争的记载,如:“贞庚申伐羌。二”[3](合集 466)、“雀,伐羌”[4](甲 2326)、“伐羌,妇好(之族)三千人,旅万人,共万三千人”[5](库 310)等。《诗经•商颂》:“昔有成汤,自彼氐羌, 莫敢不来享,莫敢不来王。”[6]说明战争中商人多占上风。卜辞还常见商人以羌为牺牲,用羌狩猎等的记录。如:“三百羌用于丁”[7](续2.16.3)、“用望乘以羌自上甲”[8](佚 875)、“乎,多羌获鹿,获”[9](续4.29.2)等,反映出羌人与商人的紧张关系与敌对状态。

到了西周时期,“羌”却在文献中消失了,传世的西周春秋文献中罕见有关于羌人的记载,西周金文中亦不见关于羌人的记载。《尚书·牧誓》记载:“(武)王曰:嗟,我友邦冢君、御事、司徒、司马、司空、亚、旅、师氏、千夫长、百夫长、及庸、蜀、羌、髳、微、卢、彭、濮人,称尔戈、比尔干、立尔矛,予其誓。”[10]这里提到“羌”,成了姬周东进伐商的亲密盟友之一,然而《牧誓》并非西周实录,而系后人拟作。

▲ 《甲骨文合集》中的“羌”字

一般认为,与姬周世代通婚的姜姓即羌人。《诗经·鲁颂》:“赫赫姜嫄,其德不回。”[11]姜嫄是周人的传说祖先后稷之母。“羌”与“姜”同源。[12]文王祖父太王的妻子名周姜,武王的妻子是太公的女儿邑姜。太公姓姜,在武王伐纣的过程中屡建战功。灭商后,太公为首封,“封尚父于营丘,曰齐”[13](《史记·周本纪》),也就是后来的齐国。姜姓和周人不仅是盟友,还是姻亲,关系十分亲密,姜太公于伐商过程中的立下赫赫功勋,使姜姓氏族在西周地位上升,尊贵非常。

西周金文和文献中之所以不见“羌”字,可能是周人出于对姜姓这个盟友与姻亲的尊重,对“羌”这个在商代带有贬义色彩的称呼进行了回避。所以,“羌”在西周文献中消失了,羌人也因为从商人的敌人变成周人的同盟而华夏化了,不再作为被鄙视和征讨的异族或“他者”而存在。

秦汉时期的文献记载中,却再次涌现出了大量关于羌人的记载,他们居住在秦汉西部的羌中、临洮一带。秦朝建立后,疆域“东至海暨朝鲜, 西至临洮、羌中, 南至北向户, 北据河为塞, 并阴山至辽东”。[18](《史记·秦始皇本纪》)“羌中”即以羌人所居而得名,其地涉及秦朝西部边界之外今青海、西藏及四川西北部、甘肃西南一带广大的地区。

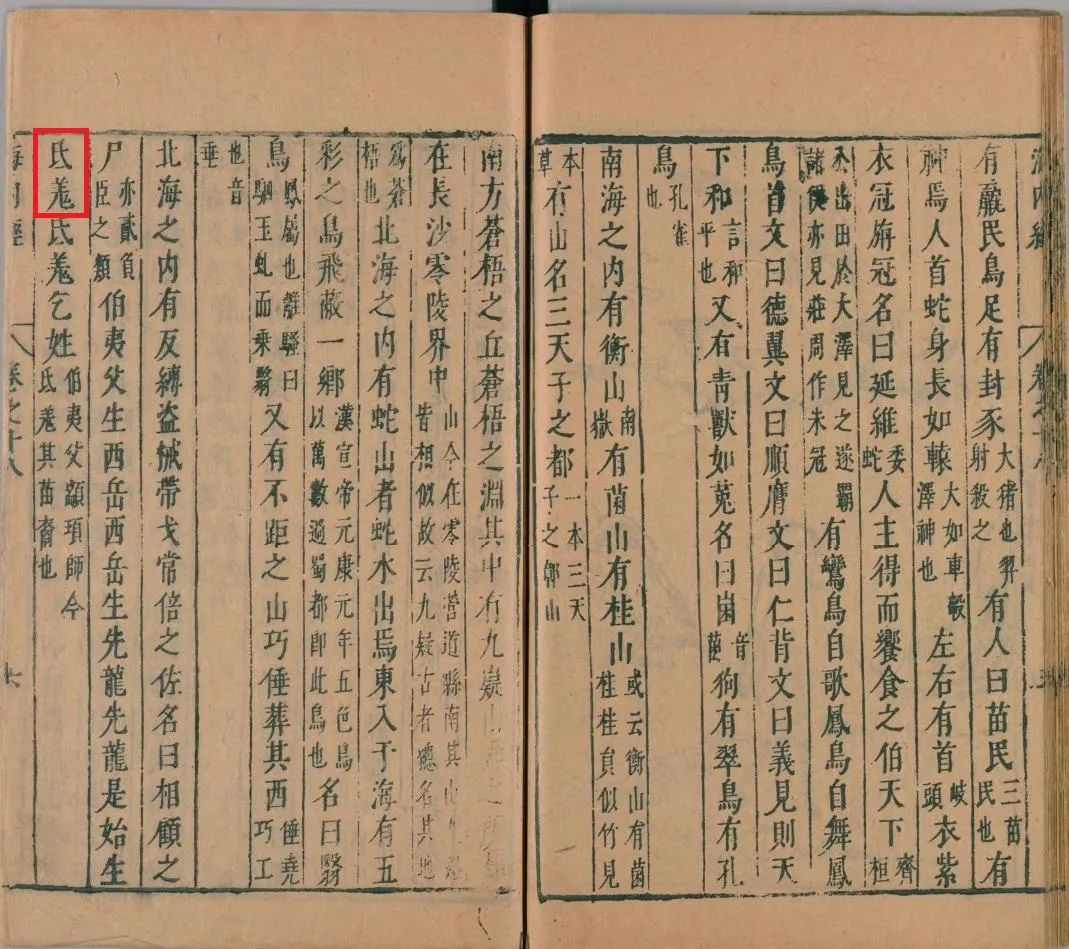

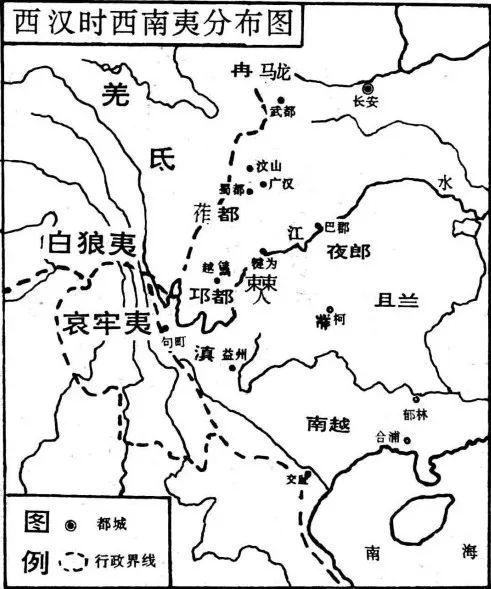

战国时期,因为疆域的扩张,秦人拥有向广袤的西垂探索的机会,从而发现了居住在疆域西方的异族人群。秦汉西部羌人得名的来历,究其根本,当在《山海经》的“氐羌”,《山海经·海内经》云:“伯夷父生西岳,西岳生先龙,先龙是始生氐羌,氐羌乞姓。”在《山海经》中,氐羌为西岳之后,在《山海经》空间格局中,位于西北,故诸如《大戴礼记》《吕氏春秋》《逸周书》等战国时期文献中,学者们便借用《山海经》中“氐羌”一词来称呼的位于华夏世界西部的西方异族[19],秦人沿用了“氐羌”的概念,将其分裂成“氐”和“羌”两个称号,用来称呼居住在疆域西方的异族人群。

▲ 《山海经》书影,明刊本

战国时期,陇山以东的戎人几乎被秦人全部征服,后随秦的统一融入华夏,戎人的活动范围在秦统一后组成了秦国的西部郡县,羌中则是与秦国西部郡县边境接壤的境外之地。秦朝统一以前,势力范围尚未触及羌中一带,羌中的羌人不是战国时期盘踞陇山以东、秦国西鄙的戎人,因此也不可能是所谓“姜氏之戎”的后人,[20]秦及汉初的“羌人”生活在陇西、临洮一带。没有任何证据可以证明他们与商代的羌人之间存在一脉相承的血缘关系的证据,此羌非彼羌,秦、汉时期散布于西部的“羌”并非商代的羌,而是秦汉时人基于现有领土向疆域的西方进行探索时,对新的西方异族人群的重新命名。

随着汉人势力发展,汉人对羌人活动范围的地理识别也逐渐向西、西北、西南三个方向迁移,最终在汉人的疆域西部形成北至陇西郡、南至广汉郡、蜀郡以下,包括今甘肃、新疆、青海、西藏、四川西部、云南北部的地域广阔而边界模糊的所谓“羌中”地区。[21]两汉时期,由于丝绸之路的开通,汉人与河湟羌人频繁互动,汉人逐渐加深了对于河湟羌人的认识。渐渐地,河湟羌人逐渐成为汉人心目中典型的“羌人”,“西羌”也成为活跃在汉朝疆域西部、河湟地区的羌人的泛称。

2.两汉时期羌人的迁移

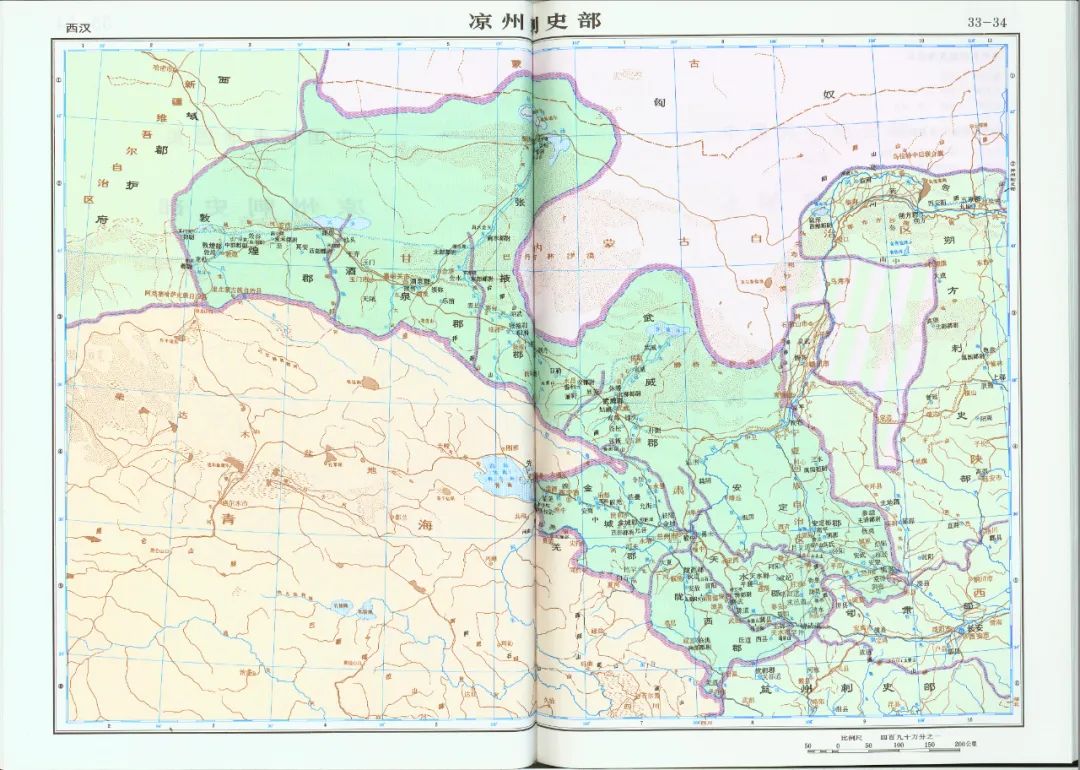

“西羌”是汉代时期汉人对居住在汉朝疆域西陲、以河湟为中心的异族的泛称。但是,蜀地位于汉朝疆域的西南地区。“禹兴西羌”何以出现于西南地区,并使蜀地成为大禹诞生地的呢?这或许与羌人的迁移有关。范晔在《后汉书•西羌传》推断:战国时期,河湟地区的古羌人中的一支因为畏惧秦威,所以率领族人向南迁徙躲避秦国,现在西南地区的羌人正是他们的后代。[22]

有部分学者受《后汉书•西羌传》的影响,认为西南羌人是河湟地区古羌人的后代。同时,他们认为,河湟地区的古羌人向西南迁移,为大禹神话的产生创造了条件,“禹兴西羌”说随着羌人的增多便在西南地区流传起来。[23]

但是,在战国时期,河湟地区不在秦国势力触及范围之内,该地区的土著居民没有理由为躲避秦国而举行南迁。其次,古羌人原指商代羌人,商代羌人已在西周至春秋末期全部融入中原华夏民族。秦汉以后的羌人是重新识别的新族群,与古羌人不存在血缘关系。如果西南地区的羌人是因为其他地区的羌人的迁徙而来,那么,这场迁徙也不应发生在战国时期。史书记载,两汉时期,河湟地区的羌人曾发生过多次迁移,西南地区的羌人当系源自两汉时期的河湟羌人。

▲ 西汉凉州刺史部地图

被记录在史书中的最早的一次河湟羌人的迁移发生在汉景帝时期。西汉时期,羌人弱小,一度受制于匈奴,为了躲避匈奴的奴役和压迫,部分羌人部落率领全族迁移,如研种留何率领族人内附汉朝,寻求汉王朝的庇护[24]。

除躲避匈奴的奴役和压迫外,还有两个原因迫使河湟地区的羌人从河湟地区迁出:一是河湟地区的人口增加,该地区的生存空间有限,羌人各部落之间对于生存空间的争夺愈发激烈,在这场争夺中处于劣势的弱小部落被迫向外迁移,寻找和开辟新的生存空间;二是汉武帝开河西、置郡县后,西汉政府积极开发、经营西域地区,向河湟地区迁入大量汉人,并在河湟一带驻军屯田,加剧了羌人生活地区的人口压力,也严重挤压羌人的生存空间,汉政府欲占有湟水流域,扩大陇西郡,故不断驱逐河湟羌人,逼迫或强制河湟羌人迁移。

该时期,河湟羌人的迁移频率低、人数规模较小,迁移后的羌人多被西汉政府安置在陇西、金城郡内临近河湟地区的边郡内。到了东汉时期,河湟羌人的迁移频次变高、人数规模变大,迁移的地区也变得更远。该时期,不仅是临近河湟地区的边郡,甚至在三辅地区、河东一带也出现了迁移的羌人。东汉政府继续在河湟地区进行大量屯田的政策以及羌人地区的护羌校尉对羌人进行苛刻的管理,皆严重的损害到了河湟地区的羌人的利益,迫使生活在河湟地区的不同部落的羌人们互相联合起来抗击东汉,汉羌矛盾加剧,冲突不断。

为了避免各羌人部落在长时期的联合中凝聚成强大共同体,对东汉王朝形成威胁,东汉政府强制将战败的羌人迁移至边郡或关中,以瓦解羌人部落联盟的力量。到了东汉末年,西北各郡县皆分布了大量羌人。综上,两汉时期原生活在河湟一带的羌人在多种因素的相互影响和相互作用下,大量离开原居地,向汉朝的边郡及内郡迁移。[25]

虽然通过梳理文献,我们发现河湟羌人的迁移路线以向东往汉朝边郡及内郡迁移为主,但不排除会有少量羌人选择向南迁徙。东汉中后期,蜀郡、广汉郡内外有多个羌人部落要求內属,如“建武十三年,广汉塞外白马羌豪楼登等率种人五千馀户内属”[26]、“至和帝永元六年,蜀郡徼外大牂夷种羌豪造头等率种人五十馀万口内属”[27]、“至安帝永初元年,蜀郡徼外羌龙桥等六种万七千二百八十口内属”[28]、“明年,蜀郡徼外羌薄申等八种三万六千九百口复举土内属”[29]、“冬,广汉塞外参狼种羌二千四百口复来内属”[30]等,说明西南地区在东汉时期出现大量羌人。

“西羌”至东汉时期才与蜀地建立联系亦证明了这一点。蜀地一带的羌人或不完全源自河湟地区,早在西汉武帝开冉駹夷置汶山郡时,该地区就有羌人与其他非汉族群杂居共处,《后汉书·南蛮西夷列传》载:“冉駹夷者,武帝所开。元鼎六年,以为汶山郡。……其山有六夷七羌九氐,各有部落。”[31]六夷七羌九氐不是非汉族群部落的实际数量,而是作者以泛指的方式来表示西南地区的非汉族群部落之多。

在西汉初期,西南地区的非汉族群被司马迁统称为“夷”,并认为他们同属于氐类。[32]我们在上文提到战国时期学者用“氐羌”称呼想象中的西方异族,秦人延续了“氐羌”的概念并将其分裂成“氐”和“羌”分别用来称呼疆域西部的非汉族群。在秦汉时期的人们观念里,因为“氐”和“羌”源自同一个异族称呼概念,故能够混称。当羌人杂居在氐人中,人们也可以称他们“氐”了。

根据《史记•西南夷列传》记载,可知汉武帝开拓西南夷后,“……乃以邛都为越巂郡,筰都为沈犁郡,冉駹为汶山郡,广汉西白马为武都郡。”[33]在西南地区被称呼为“羌”的有越巂羌、白马羌、参狼羌等,这些羌人部落正是分布在越巂郡、武都郡、广汉郡附近。

伴随着河湟羌人的迁入,西南本地羌人数量增多,部分氐人渐渐地也被汉人称作羌了。西南土著羌人、河湟迁移羌人及部分氐人组成了西南地区各羌人部落的主要成员,西南地区的羌人数量增加后,也就为“禹兴西羌”说在西南地区的传播和建构创造了条件。

3.“禹兴西羌”历史本相的演变

根据商代卜辞的记载,羌人和商人长期处于敌对状态。商人不仅多次派兵征伐羌人部落,被俘的羌人或成为商人的奴隶或作为牺牲被商人被用为人牲。商人对待羌人的态度以及处置羌人战俘的方式,令人难以信服商人和羌人之间仅是简单的族群矛盾。或许羌人与夏朝建立者大禹之间的亲密关系才是商人与羌人长期处于敌对状态且商人残酷处置羌人战俘的深层原因,亦是羌人成为姬周盟友东进伐商的原因。虽然历史文献未能将大禹和羌人的亲密关系记录下来,但是口头传说亦保存了古老的历史记忆,能够为知识分子们提供大禹曾和西方族群相处的线索。

《荀子·大略》云:“禹学于西王国。”[34]杨倞注:西王国,西羌之贤人也。虽然大禹和西方族群相处的历史没有记录在历史文献中,但是大禹与西方族群的关系被战国学者作为历史典故用在了论证自己的观点中[35],以另一种方式将这段古老的记忆在历史中留下痕迹。

到了汉初,学者们将这段原本流传于口头记忆中的禹与西羌的关系付诸记载,如陆贾云:“大禹出于西羌。”[36](《新语·术事》)司马迁言:“禹兴于西羌。”[37](《史记·六国年表》)李学勤先生认为,汉初“禹出西羌”的说法一定始于先秦。[38]战国及汉初的知识分子将这段历史记忆作为一个极端的例子,用来说明圣人之所以为圣在于其事功、其经历,而不在于他的社会背景、他的出生地等客观因素。

陆贾、司马迁认知中的“西羌”,当有着更古老的族群意义,指的当是商代甚至商代以前的羌人部落。陆贾、司马迁都是汉初学者,此时,位于陇山以东、羌中一带的西方非汉族群刚被秦汉王朝识别出来,并命名为“羌”,但是他们清楚地知道这些“新”羌人与秦汉以前的羌人不是同一个系统,没有血缘关系。这也是司马迁在《史记》中没有给西北地区羌人立传的原因。[39]

并且,在西汉时期,西北地区与汉王朝互动频繁的非汉族群是匈奴,对汉王朝前期发展影响较深的亦是匈奴。匈奴的强势与锋芒使得河湟羌人部落“隐匿”在匈奴与汉王朝之间,存在感较低,所以导致汉人缺乏并忽略了对河湟羌人更为深入具体的认识与了解。当匈奴势力衰弱后,河湟羌人没有了强敌的压制后开始初露锋芒,与汉人的接触也逐渐增多。这时,人们才将目光从匈奴转向河湟羌人。

当汉羌的矛盾达到一定程度后,两者之间的冲突爆发、战争次数增加,河湟羌人与汉人的互动愈发频繁,汉人对河湟羌人的认识与记忆也在其与汉人的互动中不断强化加深,又因为此时距离战国已有相当长的一段时间,“西羌”的历史本相已变得模糊,人们便将西北地区的河湟羌人视作汉初学者口中的“西羌”,将“禹兴西羌”的历史记忆嫁接到了河湟羌人的头上。

“禹生石纽”的说法始见于西汉晚期,扬雄《蜀王本纪》云:“禹本汶山郡广柔县人,生于石纽,其地名痢儿畔。”[40]李学勤先生推断,“禹生石纽”说的形成有三种可能:一是“禹生石纽”是羌人到来以前蜀人的传说;二是“禹生石纽”是羌人带来的传说;三是“禹生石纽”是夏人自己的传说。

[41]根据前文论述,可知蜀地的羌人部落是少量土著羌人、迁移而来的河湟羌人以及部分氐人相互融合下形成的,这些族群是在秦汉以后才被人们识别定义,他们与大禹的关系是汉人错误地将“禹兴西羌”之商代古羌人理解为秦汉河湟羌人的情况下建立起来的,也就是说,“禹生西羌”并非蜀地的原生传说,那么,由此可以断定,蜀地“禹生石纽”的传说并非由羌人带来。况且,“禹生石纽”说最早始见于西汉晚期,此时的蜀地尚未与“西羌”建立联系,河湟羌人南下、蜀地成为“西羌”所居,实在东汉时期。

综上所述,可以排除“禹生石纽”是羌人带来的可能。那么,“禹生石纽”说只能是蜀人传说,或是夏人传说。笔者认为,“禹生石纽”是“禹生于石”传说的演变,“禹生于石”或与“鲧复生禹”相关,属于夏人的历史传说,后跟随蜀人的迁徙带到蜀地。

1.鲁地之蜀

四川地区的蜀国是古蜀人以族称命名建立的国家。目前,学界对于古蜀人的来源持两种基本观点:一是蜀地本土说,二是外来迁入说。其中,支持“蜀地本土说”的学者认为古蜀人源自岷江上游“依山居止,累石为室”的氐羌部族[42],而支持“外来迁入说”的学者则认为古蜀人源自多个不同地区的部落融合而成[43]。

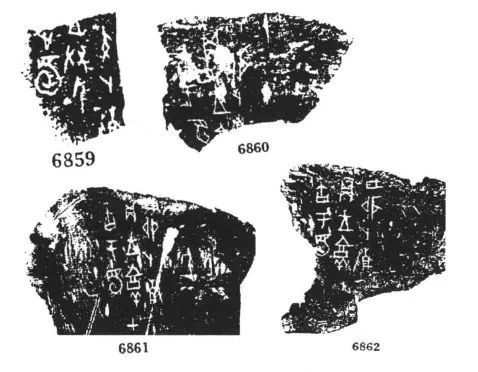

“蜀”的地名十分古老,对于“蜀”的文字记载最早也可以追溯到商代的甲骨卜辞。商代卜辞有“至蜀”[44](合集 21723、21724)、“在蜀”[45](合集 20584)“贞蜀受年”[46](合集 9775)、“共人(征)蜀”[47](合集 6858、6859)的记录,反映了商王时常前往蜀地,并且商王对蜀人的收成、动向等情况关注密切。商王频繁前往蜀地,以商代的交通条件判断,说明蜀人生活的地区必定位于商王朝的腹地的附近。

根据《尚书•牧誓》的记载,蜀人与羌人一样,同样是周人伐商的盟友。[48]同时,蜀人也是周人征伐的对象。《逸周书•世俘》载:“庚子,陈本命,伐磨百伟,命伐宣方、新荒,命伐蜀。乙巳,陈本命新荒蜀磨,至告禽霍侯、艾侯、俘佚侯,小臣四十有六,禽御八百有三百两告以䤋俘。”[49]商末,部分蜀人因不满商王的统治,离开了原居地向西迁移,加入到周人伐商的阵营之中;剩余的蜀人则选择继续留在原地,当商王朝的灭亡后,他们便受到了来自武王的征伐。

《世俘》篇从武王下令“伐蜀”到军队伐蜀归来,前后仅消耗五天时间,再次证明了蜀地与商王朝腹地的确相距不远。春秋时期,鲁国附近即有蜀地。《左传》宣公十八年载:“楚庄王卒,楚师不出,既而用晋师,楚于是乎有蜀之役。”[50]成公二年载:“冬,楚师伐卫,遂侵我师于蜀。使臧孙往。辞曰:楚远而久,固将退矣,无功而受名,臣不敢。”[51]杜预注:蜀,鲁地,泰山博县西北有蜀亭。《左传》的记载证明了鲁地确实有以“蜀”命名的地名,当即古蜀人的原居地。

商周之际,由于周人对东方屡屡用兵,导致众多原居东方的古国和族群向西方、南方和北方迁徙,原本居住在鲁地的古蜀人,当在西周离开了鲁地向南迁移,辗转反侧后来到四川盆地,并建立了四川的蜀国。因为四川地区固有的自然地理环境,使蜀国难以建立与中原的联系,人们也就淡化了对这支古蜀人的历史记忆,在蜀人的东方原居地,只留下了“蜀”的地名。西周及春秋时期,在文献中出现的称呼为“蜀”的地方,皆位于鲁地。

直至战国时期,由古蜀人建立的蜀国,才因为和秦、楚两国发生关系,蜀人再次进入到人们的视角,被重新记录在文献中。因为“其国富饶,得其布帛金银,足供军用。水通于楚,有巴之劲卒,浮大舶船以东向楚,楚地可得”[52]的原因,蜀国与临近的巴国一同被秦国吞并,随后,秦国于西南地区置“蜀郡”、“巴郡”。随着秦国统一大业的实现,蜀地进入秦国的疆域范围,“蜀”也就作为这个地区的特称流传至今。

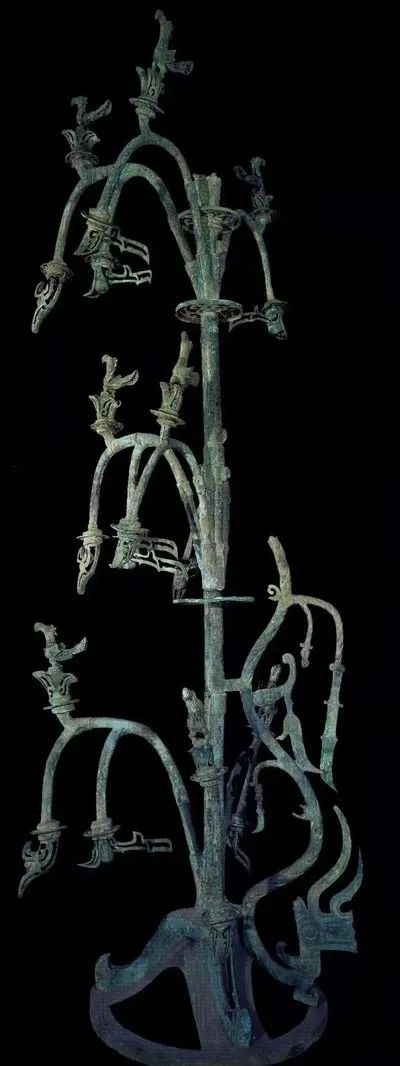

出土于三星堆遗址的青铜器,能够证明古蜀文明当是由蜀地之外迁徙而来。三星堆遗址自发现至现在已发现8座大型器物坑,其中,一号、二号器物坑出土青铜器913件[53],三号、四号、五号、六号、七号、八号器物坑提取较完整青铜器约400件[54],这些青铜器以人面面具,青铜神兽,青铜神坛,青铜神树以及大型方尊、圆尊、罍等青铜器为显著特征,是三星堆文明的主要元素,共同构成了三星堆文明。于西南地区确认并发现的另一重要早期青铜文明是出土于金沙遗址的金沙文明。

▲ 青铜神树,四川广汉三星堆博物馆藏

金沙祭祀区出土的金器在形态、纹饰及种类上与三星堆祭祀坑的金器相近,但又呈现出新颖的风格特点,反映出三星堆文明和金沙文明之间前后承袭的关系。[55]但是,金沙祭祀区发现的青铜器与金器整体数量上少于三星堆器物坑,且以小型器物为主,缺少大型青铜器。

或许正是因为三星堆器物坑中的这些金器与青铜器是由外来人群搬运带来蜀地,进而影响到蜀地本土文化的发展。因为蜀地缺乏制造大型青铜器的条件,所以,即使蜀地受到了外来文明的冲击和影响,但在后续的发展中,仍受客观原因影响造成了部分祭祀器物在承袭上的元素缺失。三星堆器物坑出土的青铜器数量之多,形体之大,造型之丰富,图案纹饰之精细,展现出的种种特征,皆反映出这些青铜祭器制作过程之复杂,工程量之巨大。

生产出如此规模的青铜器,需要具备三个条件:一是生产地拥有丰富的铜矿储量,二是匠人具有高超的冶炼技术,三是需要强有力的王权组织来进行分工、指挥、监督和管理。[56]以上三条,蜀地都远不能达到。但是,同时期的商王朝能够满足这些条件。所以,三星堆器物坑的这些祭器应是某个来自强盛王国的族群迁徙时搬运带来的。

三星堆出土的青铜祭器呈现出的宗教观念多与商人宗教观念相合。青铜祭器中展示出的人面鸟身像、青铜神坛等一系列造型皆可在《山海经》中找到相似形象。《大荒经》、《海经》的内容正是对商人宗教观念、文化信仰的真实记录。[60]成都金沙遗址出土的太阳神鸟金箔,中央是涡纹造型的光芒四射的太阳,太阳周围环绕着四只展翅飞翔的鸟,其与东方太皞神话的关系,更是一目了然。

▲ 太阳神鸟金箔,四川成都金沙遗址博物馆藏

所以,三星堆、金沙文明带有明显的商人和东夷文化的宗教观念及图腾崇拜的特征。迄今为止,三星堆遗址尚未出土任何文字或其他能够表明三星堆文明族属的线索,目前还无法断定三星堆族群是否以“蜀”自名,但名“蜀”之地在东方,加之三星堆、金沙文物与商人和东夷文化之间之间一目了然的相似性,或可说明,三星堆、金沙文明的主体就是由东方迁徙而来的商代蜀人,古蜀文明肇源于东方夏商文明,这意味着,蜀地流传的“禹生石纽”的传说很可能是来自东方的夏、商。

2.从“禹生于石”到“禹生石纽”

“禹生石纽”说当从“禹生于石”发展而来。《淮南子·修务训》载:“禹生于石。”[61]“禹生于石”的传说当与“鲧复生禹”的传说相关。鲧是大禹的父亲,也是早期大禹诞生神话中大禹的孕育者。《山海经·海内经》:“洪水滔天。鲧窃帝之息壤,以堙洪水,不待帝命。帝令祝融杀鲧与羽郊。鲧复生禹,帝乃命禹,卒布土以定九州。”[62]鲧能生禹,暗示鲧具有生育能力,暗示鲧原本可能为母神,与其说是禹的父亲,不如说是禹的母亲。

▲ 大禹治水

《山海经》的记载即为鲧的母神品格提供了一个佐证。《山海经•海内经》载:“大比赤阴,是始为国。禹鲧是始布土,均定九州。”[63]“国”的本义是“城郭”,大比是城郭的发明者。但是,在其他古书里,鲧才是城郭的发明者,《吕氏春秋•君守》载:“夏鲧作城。”[64]《世本•作篇》亦云:“鲧作城郭。”[65]实际上,在古代早期,城郭的主要作用是防洪,“鲧湮洪水”和“鲧作城郭”实为一事两面,鲧筑造城郭防洪,那么鲧也是城郭的发明者。这意味着,大比其实就是鲧。

在《山海经》中,“大比赤阴,是始为国”一条正好与“禹鲧是始布土,均定九州”[66]一条相邻,也暗示大比赤阴与鲧之间关系密切。“大比赤阴”的名字表明其为女神无疑。比通妣,大比即大妣,亦即先妣,古人以先妣为高禖,作为主管婚姻和生育的神,“赤阴”更是赤裸裸地表明此神是一位女性神。高禖与社祀,实为一体之两面,大地生万物,故各民族神话中均以土地为万物之母,亦为人类之母,不仅向土地求五谷丰收,亦向土地求人丁兴旺。

甲骨文中,“土”字即表示社,“土”字象立石为社之形。社为石,则高禖亦为石,高禖神的象征是一块石头,古人向高禖求子,亦即向石求子,鲧兼为社祀与高禖,故鲧生禹,亦即石生禹,禹生于石的神话当即由此而来。所以“鲧腹生禹”的本质是一则感生神话。鲧与大妣赤阴神格相通,说明鲧原本即为先妣,在最初的神话中,鲧当是一位女性神[67],伴随着王权国家的兴起和父权的崛起,鲧才从女性神转化为男性神。

扬雄《蜀王本纪》:“禹本汶山郡广柔县人,生于石纽,其地名痢儿畔。禹母吞珠孕禹,拆副而生于涂山。”[68]《吴越春秋·越王无余外传》云:“鲧娶于有莘氏之女,名曰女嬉。年壮未孳。嬉于砥山得薏苡而吞之,意若为人所感,因而妊孕,剖胁而产高密。家于西羌,地曰石纽。石纽在蜀西川也。”[69]禹生石纽之说当即由演变而来。

《说文》:“纽,系也。一曰结而可解。”[70]古书中“纽”均作纽结解,绳结谓纽,金、石之结亦可谓之纽,《淮南子·说林训》:“龟纽之玺,贤者以为佩。”[71]《独断》:“玺者,印也,印者,信也。天子玺以玉螭虎纽。”[72]龟纽、螭纽、虎纽谓印玺上凸起的龟形、螭形、虎形纽。古人立石以祀社、高禖,所谓“石纽”,当即纽状的石头,当即指社石、高禖石。

所以“禹生石纽”是“禹生于石”的发展与变形,在神话结构与神话逻辑上与“鲧复生禹”在具有同一性[73]。不仅是大禹,大禹的儿子启的诞生也和石头有关,《汉书·武帝纪》载汉武帝登封太室山,“见夏后启母石”,应劭注曰:“启生而母化为石。”颜师古注曰:“启,夏禹子也,其母涂山氏女也。禹治鸿水,通轘辕山,化为熊。谓涂山氏曰:欲饷,闻鼓声乃来。禹跳石,误中鼓。涂山氏往,见禹方作熊,惭而去,至嵩高山下,化为石。方生启,禹曰:归我子。石破北方而启生。”[74]

“启生于石”的传说亦是对禹诞生过程的再现与重复。禹和启的诞生神话也展现出早期古人对感生说的认可与接受,他们将生殖功能视为自然的赠予,由此产生了对石头一类具有生殖象征的自然物的信仰和崇拜。

鲧禹传说的发源地,即夏墟,位于鲁西一带。[75]同样居住在鲁地,并且位于宗教中心的古蜀人,不可能不知道鲧禹传说的本质内涵。鲧禹传说是中原历史传说的重要组成部分,所以古蜀人在迁徙时,也将该传说一同带去了四川。川西北地区有大石的传说,童恩正先生认为川西一些民族树立大石的习俗有很古老的来源[76]。川西北人群对石头的信仰和崇拜,使得“禹生于石”在此地颇受欢迎。当蜀地知识分子想要在蜀地建构大禹的出生记忆时,只需要在蜀地寻找一处具有石头生殖崇拜的地点,然后将大禹的石生过程在此处具化呈现,那么大禹的诞生记忆就重塑成功了。

▲ 四川北川县禹里镇石纽山题刻

西汉时期,扬雄在发表“禹生石纽”说的言论时,他将禹的诞生地确定在汶山郡广柔县,但是对于“石纽”的准确位置没有详细说明。甚至,我们不能确定“石纽”在扬雄的语境中是否是以一个地名而存在的。同时,古汶山郡或广柔县历经两汉、蜀汉、西晋、东晋等近五百年的历史演变,其隶属和界域也时有变化。[77]今汶川、茂县、理县、北川自古以来皆有石纽和禹迹的传说,也都有石纽和石纽山的题刻。

或许在最初,“石纽”并不是作为地名而存在,是作为一种特殊地貌或地形特征与“禹生于石”的传说联系到了一起。扬雄明说“生于石纽,其地名痢儿畔”,“痢儿畔”才是他想传达的地名,石纽或正是“痢儿畔”该地的一种特殊地貌。到了东汉时期,赵晔于《吴越春秋·越王无余外传》言:“禹……家于西羌,地曰石纽。”[78]石纽,才在文献中成为了一个地名。结合扬雄所言“禹本汶山郡广柔县人”,所以人们认为石纽是汶山郡的一个地名。“石纽”也就成为了禹的诞生地。后人也多附会此说,如《华阳国志》:“石纽,古汶山郡也。崇伯得有莘氏女,治水行天下,而生禹于石纽刳儿坪。”[79]又如《三国志》卷三十八《秦宓传》:“禹生石纽,今之汶山郡是也。”[80]经过反复的强调,大禹诞生在蜀地的历史记忆就这样被确定下来了。

综上所述,“禹出四川”说是蜀地学者为摆脱华夏边陲人群特质而进行的一次历史重构。他们先后利用“禹生石纽”和“禹兴西羌”,不断地重复与强调大禹出生在蜀地的历史事实。当我们通过文献梳理,清楚“禹兴西羌”和“禹生石纽”的历史本相后,“禹出四川”说也就难以成立了。

▲ 扬雄(前53―18年)

“禹出四川”的历史记忆于西汉时期由扬雄利用“禹生石纽”说开始建构,东汉时期知识分子们又将“禹生西羌”说与“禹生石纽”说进行配合,再次确认并提高该历史记忆的真实性与可信度,最终于完成了这段与大禹诞生地相关的历史记忆的重塑。“禹出四川”说建构的成功不仅需要身处蜀地的知识分子们的努力经营,也需要迁移到西南地区的羌人部落的积极配合。

东汉时期,随着羌人部落自身经济政治形态的发展,他们对中原文化表现出向往,西南地区大量羌人部落主动内附汉朝郡县,与汉人共居生活,渴求得到中原文化的认同。大禹是连接羌人文化与中原文化的关键人物。羌人接受“禹兴西羌”说,承认大禹是羌人的祖先,亦是他们能否得到中原文化认同的关键。所以,西南地区的羌人们愿意同蜀地知识分子共同重塑“禹出四川”的历史记忆。“禹出四川”说也可以说是疆域边陲汉人知识分子和疆域边陲非汉族群共同寻求中原文化认同、接纳的一次双赢合作,这次合作整体是成功的。

两汉以后,该历史记忆仍被不断地被蜀地知识分子及蜀地官员强调与建构。直至明清时期,才有一些学者对“禹生石纽”说提出质疑。[81]但是,到晚清民国时期,出于对国族群体边界的确认,岷江上游及四川西部地区的羌人受到学界的广泛关注,“禹兴西羌”说也因此引发学者们的重新思考与积极讨论。又因为历史文献中“石纽”的地望正处于现在确认的羌族聚居区内,所以一场“禹出四川”说的现代化建构与确认,再次展开。

注 释

作者简介

编辑|乐铮涛

关注我们

如有涉及版权问题,敬请联系本公众号删除。