华夏与欧亚诸文明|阿尔泰语系诸族的起源神话及其思想史研究意义

阿尔泰语系的三大语族——东部的满-通古斯语族,中部的蒙古语族和西部的突厥语族的代表族群恰好是深度嵌入中原王朝历史进程的满(清)、蒙(元)和突厥诸族,其中蒙古、女真两族还以外族身份建立了对我国当今地理版图有直接影响的大一统政权。虽然作为国际学术的阿尔泰学在我国起步较晚,但改革开放以来,在党和国家的大力支持和多民族优秀学者的共同不懈努力下,为上述在中华文明形成和发展过程中产生过重要影响的北方族群的历史书写及思想文化研究终于打开了新的局面。而在此过程中,一些母语为阿尔泰语系的学者——如中央民族大学的满都呼(1934-2019)、那木吉拉教授,充分发挥自身通晓本民族语言的优势,将研究范式从以中原王朝为中心的“由南向北”的历史文化叙事中跳出,从事文学、人类学和社会学的跨学科研究。他们从本民族的民间、口头文学中发掘“小传统”的伟力,尤其注重作为文明“基因密码”的神话对于解读文明发展和民族间思想交互的意义。正如满都呼教授所言,神话是民族文化的根基,包括阿尔泰语系各族神话在内的中国神话,是中华民族漫长文明史的土壤和源头。[1]揭示神话中保留的普通民众对人与自然、人与天神关系的基础观念,比较北疆各族民间小传统叙事和神话文本稳定过程中的思想变迁脉络,结合历史书写中隐藏的政治哲学与宗教信仰向度的考察,对理解和阐释中华民族共同体的形成过程中,塞外诸族与中原王朝的争衡、互动与交融具有重要意义。

民族出版社1997年版

在我国55个少数民族中,母语属阿尔泰语系的民族有近20个。在这些民族的文学史上,那些奇崛动人、想象力丰富的关于创世、灾难和人类起源与再生的神话传说多以口头文学的形式保留在民间并最终流传下来。由于阿尔泰语系诸族所处的独特地理位置和历史上的征战、迁移、离散运动,他们的神话呈现出了以原始萨满教信仰为基础框架,充分吸收并融合东西各大文明宗教、文化并经知识精英加以改编、再创作,形成了信息量丰富的文本/文学作品,记录了大小传统博弈的痕迹,也承载了各个历史阶段的不同思想与认知。本文的探讨对象正是这些代表着民族文化核心的神话,并尝试揭示它们对进一步研究阿尔泰语系诸族政治思想和天人观念演变的“内在逻辑”的启发。本文关注的焦点将集中在以洪水神话为代表的灾难神话与人类重生神话上。

众所周知,洪水神话是一种世界性的神话,它广泛存在于各文明的神话叙事传统中。从希伯来《旧约·创世记》中的挪亚方舟(或《古兰经》中的努哈方舟)保全人类和其他物种到古希腊神话中丢卡利翁与皮拉夫妇渡劫而扔石生人,大部分洪水神话以人的堕落为叙事源头,因神的发怒与神选的“义人”幸存并重造人类谱系为结束,呈现了非常清晰的犯罪-惩戒-重生的生命更新线索。因此,洪水神话多与人类再生神话同时被讨论,二者共同构建了人类文明断裂和重生的伟大叙事母题。这也是历来对以洪水神话为代表的灾难神话的研究会兼顾“灾难”和“重生”两大主题的原因。“灾难”关乎惩罚机制,从中可以窥见上古先民对人类道德边界和天人关系的基本认识;“重生”代表生殖文化,下启人类关于自身从何处来、到何处去的主体思考。洪水神话的这两大主题统摄了断裂与延续,兼容了告别与再造,无疑应作为神话研究不可回避的重点。有学者统计过,我国56个民族的神话叙事中,包含洪水神话的有41个。若加上各族群、部落不同的叙述模式,这一数字还会增加。[2]即便考虑到古今气候变迁,阿尔泰语系中的大多数民族所处的地理位置和气象生成条件而言,经历一场刻骨铭心的、具有毁灭性质的大洪水的概率显然较沿海地区为低,但令人惊奇的是,在满-通古斯和蒙古两大语族的神话传说中,关于洪水的叙事仍然普遍存在。相较之下,地理位置更加内陆的突厥语诸族的原生洪水神话数量就少很多。接下来,我们将依循阿尔泰语系诸族的民族习惯,按照从东边(日出之地)的满-通古斯语族到蒙古语族再到西边(日落之地)的突厥语族的顺序,依次分析其各自具有代表意义的洪水神话叙事,并加以比较。

1、满-通古斯语族的洪水-人类再生神话

他叫雷神、风神、雹神、雨神,朝地上猛劲地刮狂风,下暴雨、冰雹;派把手东海的龙王,打开水眼,从天上灌下洪水。这样一连三千三百三十六个日夜,弄得遍地汪洋,白浪滔天。人呀,鸟兽呀,混在一块漂流,谁也顾不得谁,都在黑浪里嚎叫、挣扎。[3]

同其他民族神话的描述一样,天神作为至上神,掌有对所有生灵的生杀予夺大权。在具体细节之外,这场洪水的时间、规模和毁灭性后果也和其他文明的洪水神话并无二致。但值得注意的是,《白云格格》并未讲述天神阿布卡恩都里制造洪水的原因,只是语焉不详地说对地上生灵的出现感到愤怒,这显然会让读者(或听众)感到费解。不同于西方神话中,发动大洪水作为神对人德性败坏或违反契约的惩罚,以彻底毁灭达到净化人类种群的目的,满族神话《白云格格》似乎并不重视神人关系中的堕落-惩罚机制。《白云格格》在论及人和其他生物降生的时候说:

传说,天地初分的时候,天连水,水连天,天是黄的,地是白的。渐渐,渐渐,世上才有人呀,鸟呀,鱼呀,兽呀,虫呀……[4]

在萨满教的万神殿中,女神居于举足轻重的地位,甚至不少显赫的男性大神也以女神为渊薮。女神崇拜是北方古人类的自由能动的社会本质,是他们追求集体生命‘增殖’的表现,是人类母性的升华。[11]

一语道破了阿尔泰语系诸族萨满神话中女神崇拜的本质。

蒙、满和鄂伦春等阿尔泰语系诸民族洪水神话在起源上必有联系……把世界其他民族和国家洪水神话中经常见到的主人公因避水而成为人类再生祖先的母题情节,改变成主人公舍己救人的母题情节。

根据我们以上的对比分析,这应该是比较准确的判断。当然蒙古族的洪水-再生神话也有自己的独特性,那就是因为历史上与其他文明更加广泛和深入的交流,特别是受到印度、西藏佛教故事的影响,蒙古洪水神话的变形与加工痕迹较满-通古斯语族的神话更加明显。

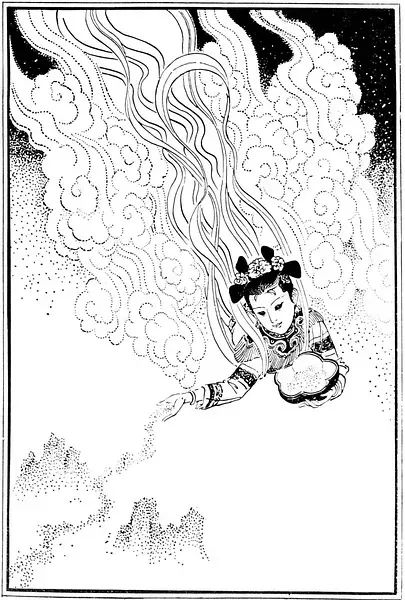

维吾尔族神话《女天神创造世界》讲述了女天神因疏于向真主祷告而被惩罚,独自一人生活在世上。孤寂之余,她用泥土捏造了男人的形态,并向真主忏悔,真主才通过吹气让这个泥造的男人有了生命,此人便是亚当。之后女天神又用亚当的肋骨创造了女人,起名为夏娃,让她做亚当的妻子。这是典型的伊斯兰教创世神话进入中亚后与原始萨满女神崇拜结合的产物,“女天神”的名号已经显示这本就是至上神,但仍旧不得不将最终的主宰地位让位于“真主”,人类也由此被归于这两位天神共同创造的产物。如此叙事当然显得不伦不类,但毕竟真实地反映了伊斯兰传统对突厥语族固有信仰体系的强大支配力。类似的故事还有生活在甘肃、青海一带的信仰撒拉族神话。撒拉族也属于突厥语族,信仰伊斯兰教,其神话《泥捏阿丹》《生养后人》《残性的由来》《洪水破天》《人类再起》等几乎完整复制了《古兰经》和《旧约》的创世神话。《生养后人》这样记录人类的繁衍:人祖阿丹(即亚当,Adam)和海娃(即夏娃,Eve)通过将第一胎所生的女孩许配给第二胎生的男孩的方法,造就了人类的繁衍谱系。值得注意的是,这样的繁衍方式是建立在姐弟婚合法的基础上,显然与前述满-通古斯神话《姐弟俩》《女真婚俗传说》等批判姐弟婚的立场截然不同,这反映了阿尔泰语系民族内部因为接受不同宗教信仰而造成的伦理观的分歧。《洪水破天》和《人来再起》记载了圣人奴海(即挪亚,Noah/Safīna Nūḥ)带领善人们制造大船躲避洪水的故事,与《古兰经》的记载如出一辙,无须赘述。

▲ 挪亚方舟

除了舶来的洪水叙事,我国突厥语诸族神话中还保留着一些其他自然灾害的记忆。如维吾尔族神话《地球与神牛》讲述女天神创世后,让一头神牛站在乌龟背上顶住地球。时间一长,神牛觉得疲惫,便将地球从一只角换到另一只角。此后每换一次,地球上就会发生一次大地震。又据同族神话《乌云姑娘》讲述,上古人民天逢持久大旱,百姓颗粒无收。这时一位姑娘站了出来,恳请众人烧死自己以结束大旱。大家虽不舍,但最终还是点燃了熊熊烈火。火焰直冲云霄,地面的灼热骤然消失,天降大雨。人们感戴这位姑娘自我牺牲的恩德,尊奉她为“乌云姑娘”。从此每逢干旱,大家都会请乌云姑娘帮忙。相比于洪水,地震、干旱等自然灾害降临在聚居于欧亚大陆中部的突厥语诸族的概率显然更高,因此神话叙事中出现对其他灾害原因的解释或描述也符合客观的自然规律。[15]

以蒙古为例,原始信仰中对于“腾格里”(Tngri)的崇拜不仅贯穿古今蒙古神话始终,而且结合其他文明的神话叙事呈现出了新的活力。“腾格里”类似于汉语中的“天”,既指头顶的苍穹(sky),又是一个具有超越意义的统治力量(heaven/god),它是从古至今生活在蒙古高原上的各个民族的共同信仰。汉文文献中最早关于阿尔泰民族“腾格里”的记录出现在《汉书·匈奴传上》:

单于姓挛鞮氏,其国称之曰“撑犁孤涂单于”。匈奴谓天为‘撑犁’,谓子为“孤涂”,单于者,广大之貌也,言其象天单于然也。[16]

“撑犁”即“腾格里”。但“腾格里”种类繁多,只有“蒙克腾格里”(möngke tngri)才是众天之天、众神之神,位同古希腊神话里的宙斯,统治一切,蒙古人称其为“长生天”。南宋彭大雅所著《黑鞑事略》中曾提到,蒙古人常谈必曰“托着长生天底气力”(möngke tngri-yin kücü-dür)[17],说明这一时期蒙古人已经确立了对“长生天”(蒙克腾格里)的至上神崇拜,以统领众多“腾格里”。那木吉拉曾对不同来源的蒙古族神话,特别是蒙古人民口述传说中出现过的众多“腾格里”形象进行过历史语言考证,指出“蒙克腾格里”之后出现的如“霍尔木斯塔·腾格里”“阿泰·乌兰腾格里”等形象与印度因陀罗文化有着紧密的关联,[18]再次印证了印藏文化影响之后,蒙古神话的叙事倾向和神明崇拜发生了很大程度的变异。然而,萨满语境中的“腾格里”和蒙古人的“长生天”观念仍不可等量齐观:“长生天”(蒙克·腾格里)赋予地面生命一切恩赐,臣服于“长生天”是蒙古人的天人观念中,从自然朴素的腾格里崇拜过渡到对单一至上神信仰的重要转变。在从草原部落到世界帝国的发展过程中,蒙古人对“腾格里”不同阶段的崇拜也深刻影响着蒙古人对天人关系的普遍认知。从原始朴实的自然认识时期,万物有灵而天人相通的认识,到对单一“腾格里”崇拜宗教化时,“天人合一”的追求开始显现,再到随着蒙古大军横扫亚欧大陆,广袤帝国建立时,对“天”的崇拜衍生了服务于汗权的政治任务,天人关系在蒙古民族的集体视野中是不断被调适的。有学者把蒙古天人关系分成自然化、宗教化、哲学化三个时期,分别对应天人相通、天人合一和天人相分三个阶段。到了蒙古汗国时期,“长生天”崇拜显示出蒙古人的精神世界和对超自然力的认知已经从原始朴素的感性时期上升到实用主义的理性时期,反映出他们自我意识的高度觉醒和汗权在与神权的争衡中处于上风。[19]在这种认知基础上,如果能对蒙古族神话的生成样态进一步细致地作历史考察,厘清它们的原始母本、形象变异和崇拜确立对应于蒙古历史发展的不同阶段,便更能清晰地认识蒙古民族天人观念演变的内在理路以及它是如何通过神话传说和民间故事深刻塑造蒙古社会的小传统的。

除了天人关系之外,阿尔泰语系诸族的神话叙事还反映并塑造了我国北疆文化圈的国家观念。蒙古人在广袤的亚欧大陆建立起不同的汗国,女真人也于17世纪建立了长达两百多年的大一统政权,它们的统治对象都是文明程度更高、历史更悠久的古老族群。而就阿尔泰民族在中国历史上建立过统一政权的元、清两朝而言,从草原、森林中的游牧、渔猎部落到多民族大一统帝国的政治体量的扩大,无疑会对他们的集体观念形成冲击——这样的冲击绝不限于操练共同体治理技术的政治精英群体中,也包括广大的中下层普通民众,毫无疑问他们必须学习如何与人口数量更大、文化程度更高的异族人群在同一个共同体内相处。乌兰曾对蒙古历史文献中出现的“国家”概念进行过细致的语文学梳理,发现从早期的“乌鲁思”(ulus)到“日出至日落之地”(naran urghuqui ghajar-ača naran šinggeküi-dür) “五色四藩”(tabun öngge dörben qari),真实反映了统治区域地理空间的扩大对蒙古人的思维冲击。[20]无独有偶,出现时间更晚的满文文献中,从既可以指代“部落”又可以指代“邦国”的“gurun”到频繁出现在满族知识阶层的“天下”(abkai fejergi)也真实展现了满清入主中原后,其原有“国家”观念的发展。对类似的政治概念梳理既是阿尔泰学观念史研究的重要组成部分,也是铸牢中华民族共同体意识的具体实践。目前学界的相关研究材料主要集中在历史文献,亦即知识精英的大传统上。但正如本文试图阐述的,以神话为代表的民间口头传说同样保存着丰富的北疆文化圈思想史研究资料。特别是人类起源神话、灾难神话、人类再生神话中反映的阿尔泰先民对人与自然、人与超自然神力的关系理解,以及受到外来文明、宗教影响后,神话传说中出现的情节损益与形象变异,深刻地保留着民众和部落传统中对宗教与政治共同体权力(神权、汗权、皇权)的认知,有待我们去作进一步的细心整理和研究。

注 释

作者简介

钟融冰 ,德国慕尼黑大学汉学博士,重庆大学博雅学院、中文系讲师,研究领域为中国先秦至魏晋思想史、概念史,阿尔泰语文学。

● 华夏与欧亚诸文明 | 颜荻:洪水之后——丢卡利翁起源神话与西方大洪水传统

● 华夏与欧亚诸文明|贾妍:泥舟入海——埃利都史前 “艺术” 与苏美尔 “文明” 源起初探

● 中西文明互鉴 | 温静:古埃及艺术中的哀悼者形象及其宗教意义

编辑|梁单于飞

关注我们

如有涉及版权问题,敬请联系本公众号删除。