本文刊于《古典学研究》2024年第1期(总第2期),注释从略,有兴趣的读者可参阅原刊。感谢作者授权“古典学研究”公号网络推送。

恩尼乌斯创作《编年纪》时,地中海周边世界正处于一场巨大变动之中。埃里克·沃格林(Eric Voegelin)认为,这场变动内含一个“寰宇”(orbis terrarum)的形成,并这样描述这个时代:诸文明各有其圣石作为世界的中心,一切政治的事件和问题都被嵌入神话体系中。古老的世界如今裂开了……亚历山大的转瞬即逝的征服领土在他的继承者中间被瓜分;继业者的几个帝国处于持续不断的争斗中……在这个动荡的世界中,虽然原有的城邦世界观瓦解,但构成各城邦生活基石的神话体系依然存在,并相互冲突。伴随着外界不断的战争与动荡,人们在精神上陷入一种深刻的不安,这种不安以亚历山大征服世界的行动为直接推动力量,在各城邦间众神的“混战”和柏拉图-亚里士多德哲学的压力下最终形成。这是一种全新的视野,人们已经充分认识并接受无法回到原先的城邦世界这一残酷事实,进而在这个被称为“寰宇”的新世界中寻求一位全新的世界之神。

我们讨论的诗人和他的史诗正是诞生于这个时代。恩尼乌斯是古罗马最古老的诗人之一,他最先以诗歌的形式歌颂罗马民族和罗马历史。恩尼乌斯出生于意大利南部,据说是希腊人与奥斯坎人(Oscans)的后代,熟练掌握希腊语、拉丁语和奥斯坎语三门语言。他何以选择以罗马为主题写作史诗?我们必须考虑罗马在这个初诞生的“寰宇”中的位置:在西方,扎马战役后,新兴权力罗马获得了帝国的威望……帝国的兴衰成为新的引人入胜的题目。政治……是权力结构在世界范围内的运动——由历史变迁和命运这些新的范畴所表达的运动。

▲ 恩尼乌斯 (Quintus Ennius ,前239-前169年)

公元前二世纪的罗马是一个新兴的“帝国” (imperium),是一场世界范围内的大运动——战争的中心。政治的核心问题不再关乎政制的优劣,而是与寰宇中心权力体向外的不断运动紧密相关。这一关联着世界命运的运动过程作为“历史”被记述,恩尼乌斯的《编年纪》无疑是这一类记述的翘楚。因而,史诗中展现的“寰宇”和位于其中心的“帝国”的基本面貌,是我们在阅读《编年纪》时要关注的首要问题。

《编年纪》原文已经散佚,留下的残篇顺序不明,前后文缺失,含义模糊。要正确把握《编年纪》的内涵,唯有摘取具有内在关联性的现存残篇,紧贴恩尼乌斯的原文,力求还原这一史诗的原意。

这是《编年纪》中位置不确定的残篇。从“明亮的闪电”“轰鸣声”和“包围一切”等表述中,我们几乎可以确定这个残篇的主语为众神之王朱庇特。值得琢磨的是,在这个句子中,“包围”的直接宾语是宾格复数“一切”,而在“一切”之后,紧跟着三个宾格单数的名词同位语,即“大地、海洋、天空”(terram mare caelum)。换言之,在这个句子中,被神所包围的“一切”就是“大地、海洋、天空”,这三者构成世界的全部。可以对比这一说法与古希腊神话的传统说法:提坦之战后,宙斯、波塞冬和哈德斯三分“世界”——天空、海洋与冥府,大地则由三者共享。恩尼乌斯用“大地”取代传统的“冥府”。《编年纪》的世界中没有冥府,生前和死后的人居于天空,后者也是众神唯一的居所:

奥托·斯库奇等学者都将这一残篇归于《编年纪》第一卷的“荷马之梦”,认为这一残篇直接讲述灵魂转世的原理。在古希腊的传统说法中,灵魂转世有赖于冥府的中转,而取消冥府的恩尼乌斯,则将灵魂转世的渡口转移到天空,认为“生灵”(anima)是“自天上”(divinitus)降临到肉体。“自天上”的原文有“来自神圣”的意思,但斯库奇认为,这里仅有“来自天空”的意涵。然而,从《编年纪》全文“天空”(caelum)一词的使用来看,“来自神圣”与“来自天空”并没有冲突,作为神的居所的天空本身就意味着神圣。第一卷中,伊利亚(Iria)祈求维纳斯“自天空向我降下一瞥”;第三卷中则有“自天空中,飞腾者给出显明的兆示”的描述;诗人还将朱诺女神称为“天空中最尊贵的”……在《编年纪》中,“天空”共出现十七次,其中十处明确与众神有关,七处在表面上仅描写自然景象。不仅如此,在现存《编年纪》残篇中,还有罗马的英雄人物在死后升入天空与众神同在的记录:“升入湛蓝的天域”并和诸神“永远生活在天空”,成为恩尼乌斯笔下罗马英雄的归宿。由此,在《编年纪》的世界中,天空具有三种功能:众神的居所、罗马英雄的归宿和灵魂转世的渡口。通过这样的设计,凡俗的罗马人在诞生时就被赋予神圣性,在躯体诞生之后,他们的“生灵自身”从众神的居所即天空降临大地,而在他们死后,最优秀的人将会真正进入众神之列。恩尼乌斯并未直接透露,那些不属于最优秀行列的罗马人死后去了哪里,但从《编年纪》冥府的匿迹和灵魂转世的设计中,我们不难推测,这些不甚优秀的灵魂想必也升入天空,只不过他们不是走向众神,而是来到天空的渡口,准备再次降临到大地上的新躯体中。

作为《编年纪》世界的另一块拼图,“大地”(terra)在开篇序言中就得到记述:大地将自己给予身体,但又将所给收回,这意指肉体的生成和消亡。比起天空,没有众神身影的大地似乎缺少神圣性,是完全身体性的,或者我们可以说,它完全与城邦相关。在大地上,过去以城邦形式存在着、如今已经转变为全新的国家形态的政治单元彼此运动着。换言之,“大地”才是《编年纪》中人间政治真正的场域,这种政治运动集中表现为战争。

《编年纪》现存有关“大地”的残篇,很大一部分与战争有关:在描写努米底亚人行动的一个残篇中,有“他们的脚步震动着整个大地”;在描写骑兵的残篇中,有“他们追击着,脚步震震令大地颤抖”,以及“骑兵行进,中空的马蹄哐哐敲击大地”;在关于第二次布匿战争的记述中,有“阿非利加震颤着,那贫瘠的土地上,一阵伴着恐惧的惊慌”;第十卷中有“他们的双膝拍打大地”的描写。

在这些残篇中,“大地”作为战争的载体不断得到强调。以上残篇中的“大地”都并非罗马的本土。这些终将被罗马征服的、以阿非利加为代表的大地,在几个强大政治单元军事力量的威压之下“震颤”。问题在于,罗马的大地又如何呢?是否也在震颤?诗人用自己的言辞给出直白的答案:萨图恩神的大地

它们充盈河道,灌满原野

果实丰盈的大地

“萨图恩神的大地”饱饮台伯河的水流,“果实丰盈”(frugiferai),是一片安居乐业之地。显然,《编年纪》中“大地”如古罗马的雅努斯之门一般,有战争与和平两幅面孔。正如沃格林所说:这个潜在帝国所创造的秩序的观念,其极致是pax romana[罗马和平]的观念,就是一只铁腕加于一片疆域和民众之上的和平……

“罗马和平”不仅意味着,和平只能在罗马的统治(imperium)中实现,也意味着和平的实现必须依赖其反面:战争。换言之,罗马将使服从于罗马的大地丰盈,使不服从于罗马的大地“震颤”着服从。“土地”要么是战场,要么是“罗马的”,这是《编年纪》中“土地”真实而残酷的含义。

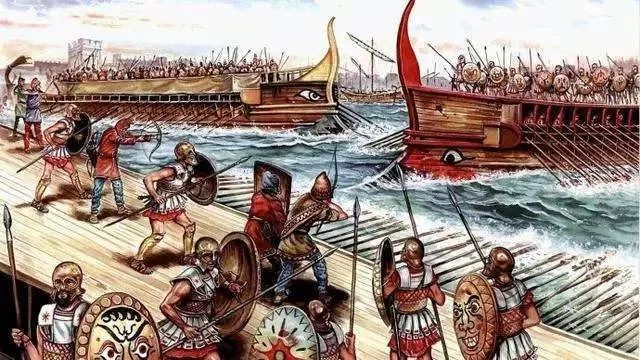

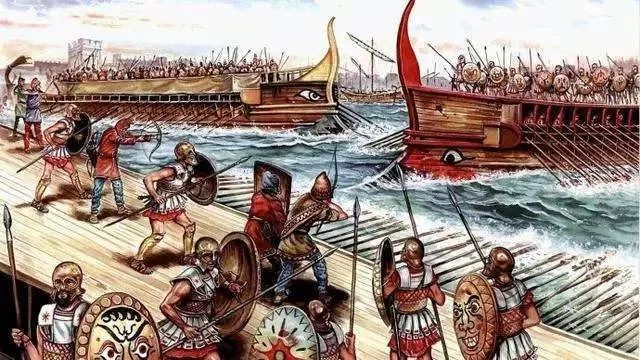

恩尼乌斯手中的最后一块世界拼图“海洋”(mare),并不如前两者那样常见。“海洋”这个词在《编年纪》现存的残篇中仅直接出现五次,不过《编年纪》中描写海洋场景的残篇共有十四处,其中绝大部分与海战有关。以布匿战争为主题的第七卷中,有“大海的波涛拍打着一艘被驱赶的船只”;在第十卷中,有“他们绕莱夫卡塔海(Leucatan)航行”;第十三卷中,有“他曾在纵深的达达尼尔海峡搭建桥梁”……其中,以安条克战争为主题的第十四卷描述海战最为生动丰富:油亮的龙骨运作着,一个猛冲,穿掠海浪。

他们即刻缓缓驶向如大理石般闪烁的大海

蓝绿色的海水喷吐出泡沫,在那出海战舰的拍击下。

当他们远远望见敌人靠近,

战船的风帆在微风中飘摇。

哪怕仅剩残篇,读者依然能从这些文字中感受到恩尼乌斯笔下海战的丰富层次。宽广的海岸为何悲鸣?可能是为刚刚经历的一场大战,也可能是为即将触发的战争中可预见的伤害。战舰如此雄武有力,能够“穿掠海浪”,连海水也因其拍打而喷吐泡沫。即便有如此强大的战舰,当敌人的身影逐渐显现,“战舰的风帆在微风中飘扬”,一触即发的战争依然令人绷紧精神。在这段描写中,《编年纪》世界中的海洋仿佛天然与战争相合。起源于农业的罗马人将扩展到土地的边界之外,海洋是他们的又一个战场。

《编年纪》的“寰宇”结构现在已经清晰:天空是众神的居所,也是人类灵魂的渡口;尘世之人则分有全部大地和海洋,两者承载着实现“罗马和平”的一切战争运动。问题在于,天空、大地和海洋三者之间有何联系?所谓的罗马和平的运动究竟以怎样的形式展开自身?为了探究“寰宇”的深层含义,我们有必要转向《编年纪》世界的底层设定:四元素说。

传统的古希腊四元素说被后世诸多哲学流派广泛继承。这些流派虽然对此说法不一、分歧众多,但在基本观念上保持着一致。在恩尼乌斯的时代,这一观念已经广为流传,甚至成为普通人的共识。根据瓦罗的记载:“恩尼乌斯认为,宇宙的法则是水、土、气、火。”在《编年纪》现存的残篇中,也能找到大量恩尼乌斯信奉四元素说的证据。

▲ 《恩尼乌斯残篇》书影

哈佛大学出版社,2018年

下面是《编年纪》中具有代表性的有关四元素的残篇:

这里对四元素的阐述内含前文所述的四元素说的基本观点:四元素是构成所有实体的基本实体。值得注意的是,在此处,恩尼乌斯笔下的“气”(spiritus),在拉丁语中具有“灵魂”“精神”的含义。而在古希腊的传统四元素说中,“气”并不具有“精神”等含义,仅表示一种自然事物。因此,恩尼乌斯对希腊文的“气”的翻译,已经远远脱离原意。

不仅如此,在《编年纪》的另一残篇中,恩尼乌斯笔下的“气”甚至有了神明的含义:

在古罗马神话中,鹰往往代表朱庇特。在这个残篇中,作为朱庇特使者的鹰迎着风(aera)而飞。根据瓦罗的记载,恩尼乌斯曾说,希腊语中的aer就是朱庇特,包含风、云、雨、气等不同状态,不停地周转变换。据此我们可以推测,这一残篇描写的自然场景,可能暗指神鹰环绕着朱庇特的神话景象。

在恩尼乌斯处,四元素中的“气”已经具有多重含义:这个词不仅仍然包含自然物质的原意,还被译为“灵气”(spiritus),并被等同于奥林波斯主神朱庇特。我们可以看出,在“气”这一概念的使用上,诗人故意混淆哲学与神话,使诗兼具哲学元素和神话意味,却并不是严格的哲学。

在下述残篇中,恩尼乌斯对“土”这一元素的应用也有类似的混淆特质:

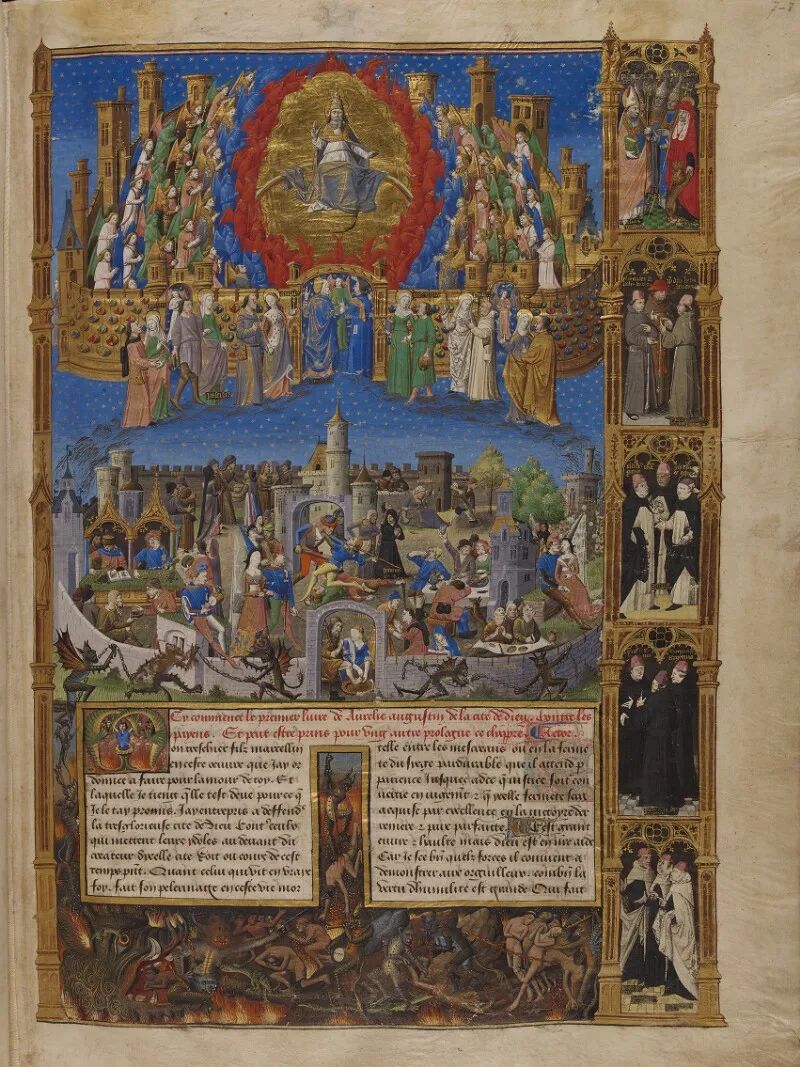

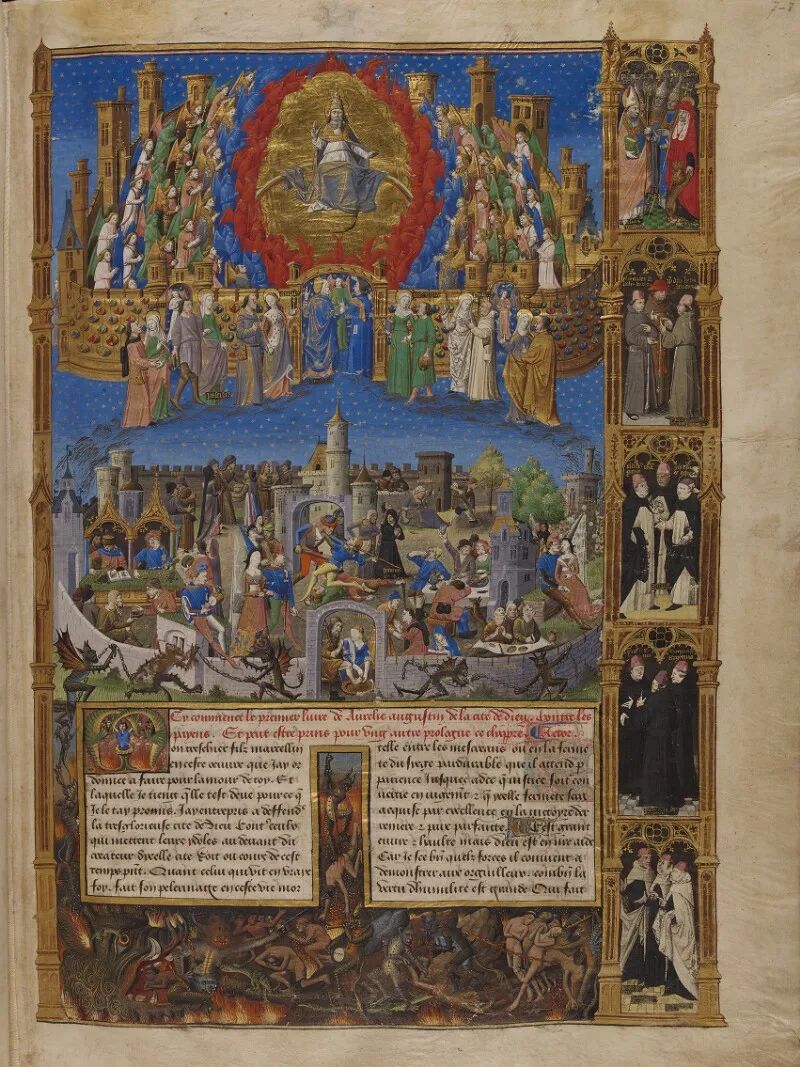

这一残篇属于第一卷中有关荷马梦境的部分。从表面看,这句话可以简单理解为,人死后肉体回归土地。但是,若以四元素说为前提,这里的“土”就有必要理解为元素。值得注意的是,在这里,恩尼乌斯将“土”同时作为施动者与受动者,土元素不仅可以“给予”和“收回”,甚至还可以“制造”。然而,在以往的四元素说的基本理论中,元素本身并不是动态的,使之动态变化的则是“爱”与“冲突”的力量,这与恩尼乌斯的表述明显矛盾。同时,“给予”“收回”“制造”等词,在《编年纪》中通常由人和具有人格的神发出。由此,这一残篇也表现出自然哲学与神话的刻意混淆。这种混淆的结果是一种自然学与神话的混合体。我们可借与恩尼乌斯同时代的学者瓦罗所说的“城邦(civile)神学”这一概念来初步理解这个混合的产物,其定义由奥古斯丁保存在《上帝之城》中:

随后他[瓦罗]说:“我们说的‘神秘的’,主要是诗人用的;‘自然的’是哲学家用的;‘城邦的’是人民用的。”……虽然那位著名的作者试图把城邦神学同神话神学与自然神学区分开,作为独立的第三种,他更希望读者理解,它是受另外两者制约的,而不是和那两者分开的。城邦神学是由自然神学和神话神学调和而成的混合体,其“许多说教可以视为某些真正的哲学真理的通俗或非哲学的表达”,且具有神话神学的娱乐性质,因此能够被公众广泛认可和接受。可以看出,《编年纪》中的四元素当属这一类“神学”。

作为“城邦神学”的四元素说,向恩尼乌斯的罗马读者们传达出一种有关“寰宇”本质的通俗哲学教导。问题在于,远离古代地中海世界风貌、从未真正触碰过古代世界的水、火、土、气的现代读者,应该如何理解恩尼乌斯的同时代读者眼中这一通俗哲学教导的内涵?二十世纪的德国法学家卡尔·施米特(Carl Schmitt)或许有过同样的困扰,而他理解其内涵的努力,或许也能够为我们应对这一理解上的困难提供启发:

对我们而言,这些元素乃是朴素的、直观的名称。它们代表了人类存在的各种可能性……我们不能把下面将要谈到的陆地与海洋这两种元素理解为单纯的自然科学量度,否则它们就会立刻分解为化学物质,也就是分解为历史的虚无。公元前五世纪始,水、火、土、气这些最古老的元素就存在于西方人的世界认知中,这绝不能被简单判定为一种荒谬的偶然。这些元素代表古人对这个世界最直观、最本质的感受,哪怕在现代自然科学已经将世界的结构探索到极度微观层面的今天,呈现在现代人肉眼前的最为直观之物依然是这四者。这四种元素中蕴含“人类存在的各种可能性”,这一可能性部分表现在人类行动空间的无限拓展中:

[人]自身拥有着某种权力和历史权能的游戏空间。他可以选择,在某个历史瞬间,他甚至可以借助自己的行动和业绩对作为其历史存在的总体形式的某种元素作出决断,由此重新调整和组织自己。

在施米特眼中,水、土、气恰恰是现代战争中海洋、陆地与天空这三大战场,赫淮斯托斯这位神祇则给予人类战斗的武器。在《编年纪》的寰宇中,诗人已将天空归于神明,土与水则尚待人类探索。在施米特的启发下,我们终于可以回应上一节结尾提出的这一问题:《编年纪》的“寰宇”的不同部分之间是什么关系?我们或许可以说,罗马人是诞生于大地或土之域的族类,当他们将自己的运动或战争拓展到海洋或水之域时,他们将“重新调整和组织自己”,进而“重新调整和组织”世界。《编年纪》既是罗马人这场浩大的“调整和组织”的果实,也是后者环环动因中的一节:

《编年纪》歌唱这天空、大地、海洋构成的寰宇内每一位罗马将领在战争中的英勇行为。换言之,《编年纪》歌唱的对象,正是罗马人在最初形成的“寰宇”中的调整、组织和运动。《编年纪》的颂扬,也将在恩尼乌斯之后的代代罗马人中传递,进一步推动这场运动的完成。

在《编年纪》中,罗马是居于“寰宇”政治秩序中心的政治单元。作为“寰宇”秩序中心的罗马的形象,能够决定性地影响并呈现《编年纪》歌颂的这场伟大运动的本质。因此,确立“寰宇”的含义后,我们需要仔细观看恩尼乌斯赋予罗马的外观。

对于罗马所在的拉丁姆地区的地理环境,蒙森在《罗马史》中这样概括:

拉丁姆……四界之内铺开一片壮丽的平原,台伯河和阿纽河流贯其间……也有火山隆起的高地……其中最重要的是阿尔巴山,这座山突起于四周平地之上,屹立于沃尔斯克山和台伯河之间。拉丁姆地处平原,四面皆山,台伯河和阿纽河贯穿其上,山峦耸立。正是通过将拉丁姆的群山和河流与罗马建国事件紧密关联起来,恩尼乌斯才使《编年纪》中的罗马形象具体化。

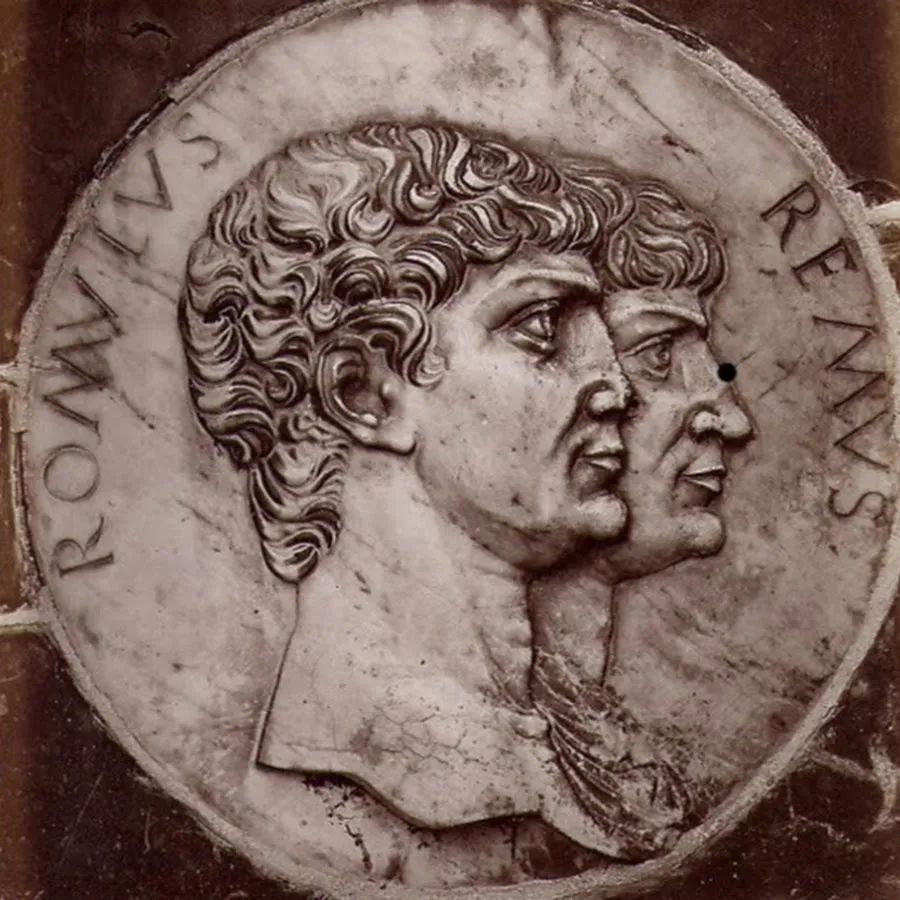

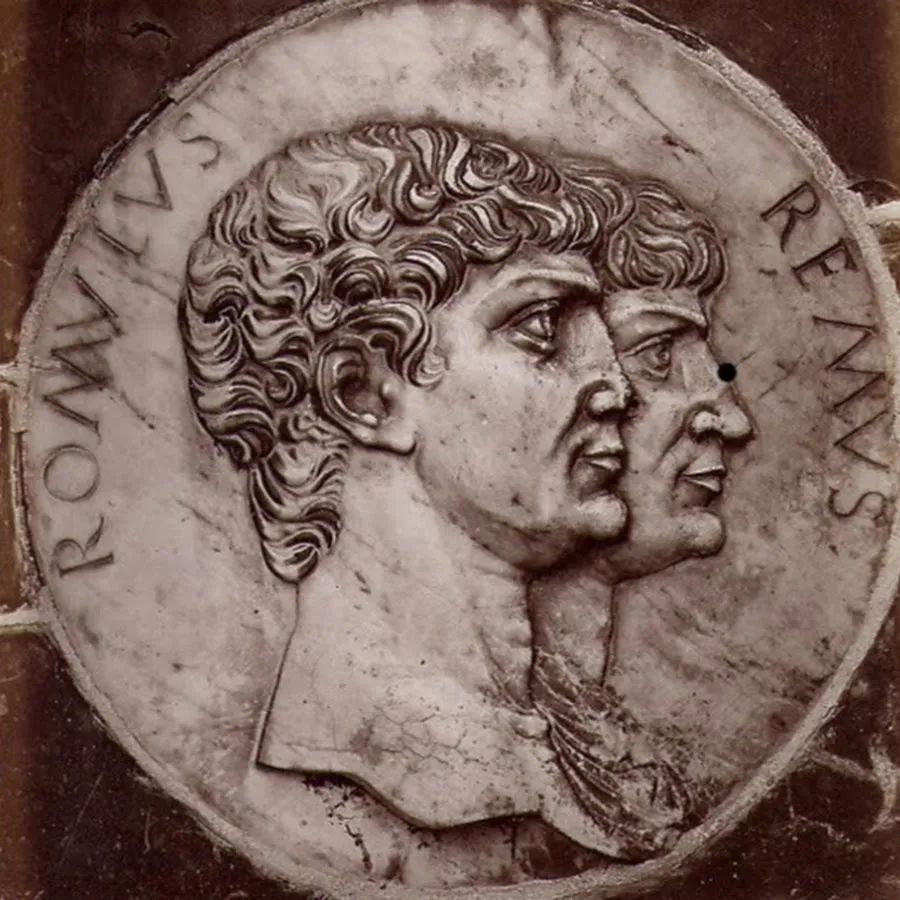

首先,恩尼乌斯将罗马周围的群山与罗马建国的历史时刻联结起来,使其与罗马的政治生命有所关联。在那场决定罗马命运的鸟占竞赛中,罗慕路斯和瑞姆斯各自在两座山上鸟占:

王位的他们,各自进行着鸟占;

在穆库斯山上,瑞姆斯端坐占卜,

独自凝望着一只鸟儿;而神俊的罗慕路斯,

他问卜于阿文庭山巅,正凝望着这高贵的种族。

在这一场景中,罗慕路斯兄弟对坐于两山之巅举行神圣的仪式。在这个片段中,诗人刻意营造肃穆庄重之感。“全神贯注”可以直译为“带着巨大的关注,他们关照着”。“关照”(curantes)与“关注”(cura)为同源词,诗人通过这一重复,营造出场面的肃穆凝重感;而“巨大的”(magna)作为“关注”的定语,处于分句的中间位置,使氛围更加凝重。

随后,诗人使用“神俊的”(pulcher)作为罗慕路斯的定语。这个词在《编年纪》现有的残篇中一共出现过八次,其中六次分别用于形容维纳斯女神、玛尔斯战神、罗慕路斯、神鸟、罗马人的精神品质与天界,仅两次用作纯粹属人事物的定语。因此可以认为,在《编年纪》中这个词含有神圣意味。在这句的末尾,诗人用“高贵的种族”(genus altivolantum)来表示飞鸟,与前文的“山巅”(alto)形成对应,从而通过对高的事物的描写,将天宇囊括其中。庄重肃穆的氛围、具有神般样貌的罗慕路斯与高山、飞鸟等接近天空之物一起,构成一幅神圣庄严的仪式画面。通过这一场面的刻画,诗人将罗马周围的群山自然而然地容纳于罗马建城的神圣场景中,使群山与罗马的诞生永远联系在一起。

其次,在所有地理事物中,恩尼乌斯尤其着重描写台伯河。第一卷的残篇中有大量与台伯河有关的诗行,清晰呈现了台伯河的特殊地位:

在恩尼乌斯笔下,台伯河是“父亲”,其河流是“神圣的”。在这里,台伯河具有人格神的特征。大部分学者认为,这句话的发言人是罗慕路斯的母亲伊利亚,她将具有人格的台伯河称为“父亲”。这可能暗示着,台伯河对罗马共同体而言有着不可替代的尊崇地位,是罗马人的“父亲河”。

值得注意的是,在恩尼乌斯笔下,台伯河与罗慕路斯和瑞姆斯的命运有着极为紧密的联系。在玛尔斯将伊利亚掳走的诗行中,恩尼乌斯写道:

伊利亚的梦境中出现了黄柳、河滩等河边风景,正是在这个被掳走的过程中,罗慕路斯与瑞姆斯已在伊利亚腹中,换言之,河岸是伊利亚的受孕之地。此外,在阿穆利乌斯(Amulius)将双生子扔入河中后,台伯河的一次泛滥将双生子又推上岸边。这一情节在现有的残篇中有所保留:在它成为所有河流的引领者之后

[残缺][伊利亚]在这里沉了下去。

这次泛滥中,台伯河冲破河道,淹没平原,最终的结果是地区的破败和伊利亚的沉没。统领一切河流的台伯河不惜以残破的地区为代价,托起建城者的生命和命运。这一情节具有的隐含意味,在与另一残篇的对比下十分显明:在这个句子里,“巨手”的出现极其突兀。斯库奇认为,此句与罗慕路斯和瑞姆斯的故事相关。人格化的台伯河,守护了建城者罗慕路斯的生命,也守护了罗马人。

通过将罗马与周围群山和台伯河相关联,并赋予后两者政治含义,恩尼乌斯成功将作为城市实体的罗马与作为政治共同体的罗马融为一体,这个罗马受神庇护而天然处于“寰宇”的中心。现在,罗马的外观已经呈现在我们面前,我们需要进入罗马的德性问题,以判断《编年纪》中罗马政治体和“寰宇”秩序的本质。

在《编年纪》有关皮洛士战争的描写中,有这样一段较为完整的残篇留存:

让我们凭德性检验。而现在,请你听好:

命运会善待有战争德性之人。

在《编年纪》现存的残篇中,“德性”(virtus)一词并不常见,却在这一演说辞中连续出现两次。第二次出现时,“德性”一词受定语“战争”限定,这是现存残篇中唯一给“德性”设置定语的诗行。在关于第二次马其顿战争的诗行中,也有“他观察他的军团的德性”的表述。在下面的残篇中,诗人隐晦地初步回应了“战争德性”的含义问题:没有被任何恐惧抓住;信赖[自己]德性的他们休息了。由于“信赖德性”,这些人“没有被任何恐惧抓住”。换言之,这个片段中描写的这群人必然具有勇敢美德。勇敢确实是最重要的战争德性,这一德性指向外在之物,是占有和获取发生的前提。在《编年纪》中,勇敢是恩尼乌斯赋予罗马人的重要美德:拥有这般具有神性意味的勇气的罗马人,必然因他们的勇敢而受命运眷顾。不过,《编年纪》的世界中,一位罗马人不仅忙于战争,也要参与国家内部的政治生活:在这个残篇中,诗人用“会议”和战争概括一位成年男子(vir)最基本的事务。“会议”中的罗马公民形象,恩尼乌斯曾借罗马贵族革米努斯·色尔维利乌斯(Geminus Servilius)之口来刻画:与这人分享餐桌、他的谈话和他的事务,

愉悦而友善,当他因那一日

在罗马广场与神圣的元老院中,就最高的统治事务做出大多决策而变得疲劳;

他总会与这人讲些或大或小的玩笑事,

说些或好或坏的话。

恩尼乌斯首先强调这位友人的政治身份。他积极参与政治生活,是一位“成年男子”,是一名真正的罗马公民,日日因“在罗马广场与神圣的元老院中‘决策’最高的统治事务”而劳累。接着,诗人进一步刻画这位朋友的形象:他是一个正义又虔敬的邦民,“没有邪恶性情的想法”,从不“轻易行恶事”,“保持着已逝旧日的古风,和那些新旧的风俗,他保留着许多古代之物,和众神与众人的法律”;他是明智之人,“有学识”且“快乐、机敏”;他有节制的美德,不仅“不多言”,还能“审慎地说出传言”。古代西方世界的传统美德几乎全部汇集在这位美好的公民身上——除了勇敢。勇敢似乎是一种完全对外的德性,在这对罗马内部政治生活中的优秀公民的描述中,我们看不到勇敢的身影。然而,随后,诗人将这位优秀的公民拉上战场:这一场如罗马公民德性赞词般的讲话,却是“在战斗中”说的。此刻,虔敬、明智、节制不再局限于友人之间,而与勇敢一起,进入“战争德性”之列。

现在,诗人已经赋予罗马人虔敬、明智、节制和勇敢的“战争德性”。不难看出,希腊传统四主徳中最与政治相关的德性并不在其列。正义在《编年纪》的叙述中隐藏了自身。然而,记叙了罗马人最伟大战争历史的《编年纪》并无可能回避正义这一最重大的政治问题。

从现存的残篇来看,恩尼乌斯对《编年纪》世界中战争的正义性的态度几乎自相矛盾。在有关战争的大量残篇中,诗人都对罗马人的战争表达赞赏。在第六卷的序言中,诗人曾称战争为“伟大的”。在另一些关于战争的表述中,诗人又明确表达出对战争的反感。第八卷中,诗人曾这样刻画战争爆发时的场景:他们几乎不再用有教养的言辞斗争,而用恶言恶语混在彼此之间,煽动着不友善;这个场景一般被认为是记述汉尼拔战争,战争的降临使罗马人离心离德,陷入混乱。罗马人曾陶醉于自己伟大战争的胜利,让敌人一次次品尝战争的苦果。当立场转换,罗马本身成为战争的受害者,恩尼乌斯便表现出明显的反战倾向。

在战争与和平的问题上,诗人摇摆不定。这种摇摆立场的本质,在罗马人与萨宾人的关系中展现出最真实的面貌:

提图斯·塔提乌斯啊,你这恶王,你给自己带来如此大的恶果!

前一个引文记述著名的“抢掠萨宾妇女”事件。而在与之相邻的后一个引文中,罗马人竟然对萨宾王的反抗举措表露出愤怒。恩尼乌斯将罗马视为正义的一方,将“恶果”(tanta)施于罗马的邪恶敌人。在《编年纪》随后记述的所有罗马与外族的战争中,诗人持续呈现出这种颇有些傲慢的态度。罗马人卓越的德性,似乎为他们的对外征服提供了正当理由。这种对外征服绝非一种本能的扩张,而是有着清晰的目标。罗马与萨宾的和解,将这一目标较为完整地展现:“公民”(Quirites)这一对罗马人的集体称呼,在罗马与萨宾的和平达成之后首次出现。萨宾人的加入,意味着“罗马”这一政治共同体超出种族血缘的束缚,使罗马政治体有了可加入性,这一可加入性使之后的残篇中“坎帕尼亚人成为罗马公民”、“我们是罗马人,从前曾是鲁迪亚人”等事件有了可能。恩尼乌斯在记述罗马人与萨宾人的冲突时强调的和平,是一种“罗马和平”。在这样的和平中,萨宾族最终被迫加入罗慕路斯的罗马共同体。这样的“加入”,实际上意味着罗马对其他民族的吞并。正如普鲁塔克所说,罗慕路斯“强迫敌人拆毁和夷平自己的家园,并将自己掺合到征服者当中去”(《希腊罗马名人传》。这种高傲的姿态,在恩尼乌斯的后学维吉尔处更加清晰地呈现:“寰宇”的征服者和统治者是罗马在《编年纪》的“寰宇”中的真正身份,也是“帝国”的确切含义。罗马是一个欲求为“寰宇”施加“罗马和平”的帝国性政治单元,自认为应当征服世界。在居住于天空的诸神的庇佑下,罗马在这个四元素涌动的“寰宇”中为了成为陆地与海洋的主人而不断重组和运动,使“帝国”罗马的统治成为最具正当性的世界历史的终点(telos)。《编年纪》歌颂的正是这一运动的全部过程。

▲ 恩尼乌斯、但丁与荷马(从左至右))

《帕那苏斯山》(局部),拉斐尔 绘,1511年

刘靖凡,中国人民大学文学院,研究方向为西方古典学、古罗马政治史学。