新刊首发 | 于雪:索尔兹伯里的约翰与伊壁鸠鲁

编 者 按

本文刊于《古典学研究》2024年第1期,注释从略。感谢作者授权“古典学研究”公号网络推送。

在英国中世纪政治思想家索尔兹伯里的约翰(John of Salisbury,1115—1180)的《论政府原理》(Policraticus,1159)中,“伊壁鸠鲁”(Epicurus,公元前341—前270年)与“伊壁鸠鲁主义”是高频词,该书的副标题为“论廷臣的轻薄和哲人的履迹”

(On the Frivolities of Courtiers and the Footprints of Philosophers,拉丁语原文为De nugis curialium et uestigiis philosophorum)。值得注意的是,索尔兹伯里的约翰在《论政府原理》中对伊壁鸠鲁与伊壁鸠鲁主义的态度泾渭分明——对伊壁鸠鲁本人持肯定态度,但对伊壁鸠鲁主义则持批判态度。这背后究竟暗藏什么玄机?

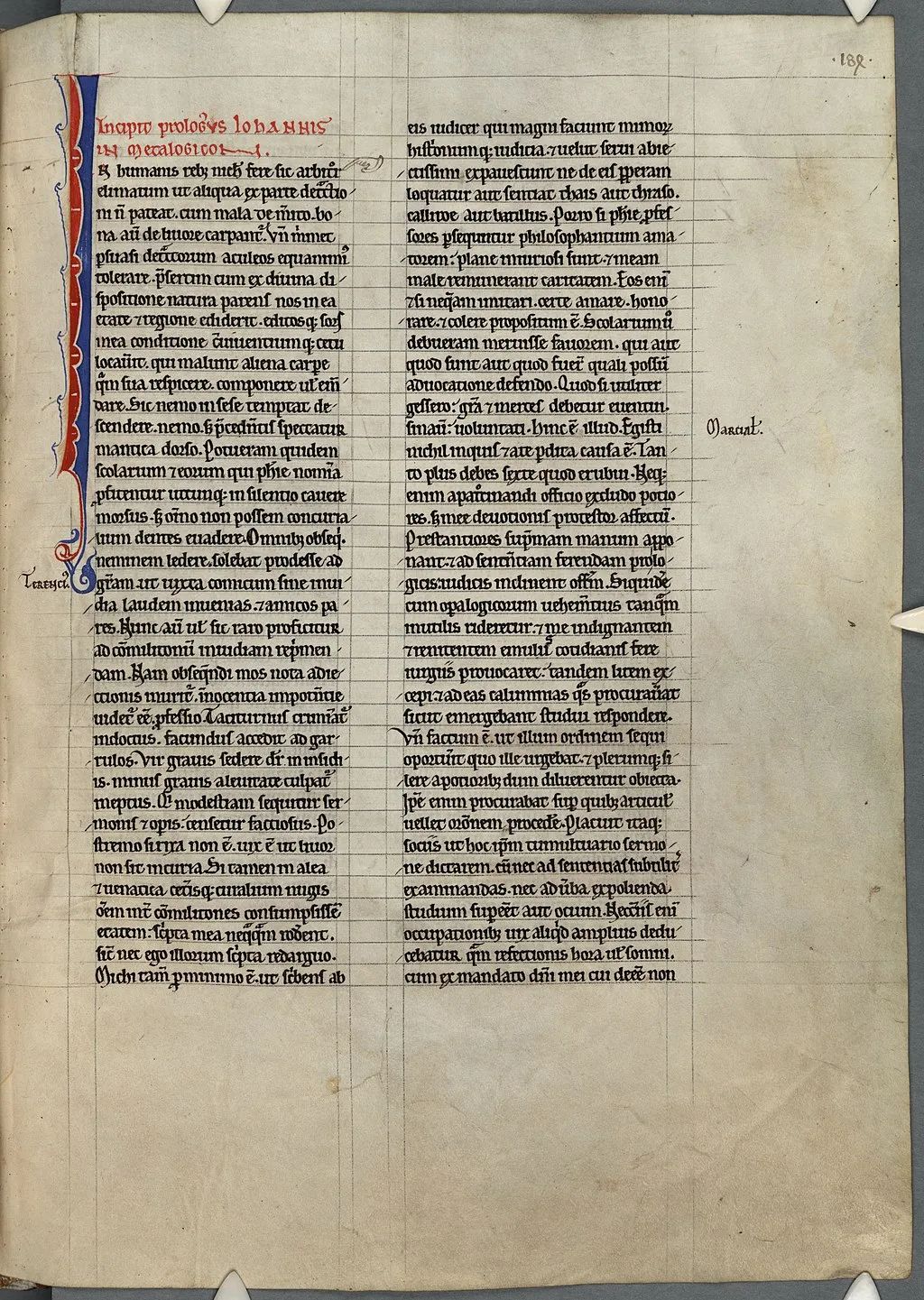

▲ 《论政府原理》扉页,约14世纪

已有学者注意到索尔兹伯里的约翰在《论政府原理》中对伊壁鸠鲁的讨论。有论者指出,伊壁鸠鲁式的享乐主义为《论政府原理》中的整个专制主义理论(包括公众专制、自我专制与教会专制)提供了基础;[1]也有学者提到,《论政府原理》对所有基督教会等级(ecclesiastical grades)中猖獗的专制行为的谴责,聚焦于许多神职人员的伊壁鸠鲁式倾向(Epicurean proclivities)。[2]

本文拟探讨索尔兹伯里的约翰对伊壁鸠鲁与伊壁鸠鲁主义的相异看法,在全面梳理《论政府原理》中对伊壁鸠鲁主义的抨击及其深层原因后,将着重在“十二世纪文艺复兴”的历史背景下考察其对伊壁鸠鲁本人的辩护,并探究塞涅卡对伊壁鸠鲁的称颂如何影响索尔兹伯里的约翰,以期进一步理解该时期拉丁基督教西方同古希腊思想的碰撞。

一 对伊壁鸠鲁主义的抨击及其原因

首先需明确的是,索尔兹伯里的约翰在《论政府原理》中提及“伊壁鸠鲁主义”时,有狭义与广义之别。从狭义讲,约翰在书中用“伊壁鸠鲁主义”指代希腊哲学家伊壁鸠鲁的学说,因为他将其与希腊其他学派并列讨论。比如,他对比了廊下派、漫游派与伊壁鸠鲁主义者在追求快乐时所采取的不同途径,并指出了前两者对后者的批判。约翰指出,不同的学派试图通过不同的道路达到快乐的目的:

为了展现其对物质事物的蔑视(rerum contemptum),廊下派参与到对死亡的反思(mortis meditatione)中;漫游派(Peripatetic)参与到对真理的探寻(inquisitione ueri)中;伊壁鸠鲁主义者则沉迷于享乐中(uolutatur in uoluptatibus Epicurus);尽管他们有着同一目标,但对于通往快乐的道路,他们对其学生宣讲的内容各不相同(《原理》7.8)。[3]

8.24)。[4]约翰在另一处也对“伊壁鸠鲁主义者”下了定义:

尽管存在许多伊壁鸠鲁主义者,即无用的享乐的追求者,但其中很少有人会承认这个名称(nomen hoc pauci profiteantur),因为他们对别人以他们的本性称呼他们感到尴尬(Erubescunt)。(《原理》8.8)[5]

从上述两个例子可见,约翰笔下的伊壁鸠鲁主义者泛指沉迷于享乐、持有享乐主义(Epicureanism)观点的人,而绝非局限于信奉伊壁鸠鲁学派(the Epicurean school)的人。

▲ 索尔兹伯里的约翰在教授哲学,Étienne Colaud 绘,1520-1525年

无论对广义还是狭义的伊壁鸠鲁主义,索尔兹伯里的约翰的抨击均跃然纸上,这一态度脱胎于早期基督教作家对伊壁鸠鲁主义的抨击。自教父(Church Fathers)时代以来,大部分基督教作家提到伊壁鸠鲁时,均持轻蔑态度,将之视为倡导感官享乐的代表。随着伊壁鸠鲁学派日渐衰落,人们难以获取关于伊壁鸠鲁主义的资料,基督教作家开始视伊壁鸠鲁和伊壁鸠鲁主义为大敌,难免使其教义贫瘠化(impoverishment)。仅有个别基督教作家对伊壁鸠鲁主义表达过赞赏,[6]

而针对伊壁鸠鲁的论战(anti-Epicurean polemic)日趋模式化(stereotyped),批判的焦点是伊壁鸠鲁主义粗俗的享乐论(crass hedonism),但这种批判实际缺乏伊壁鸠鲁理论依据。[7]神学思想史家耶罗斯拉夫·帕利坎(Jaroslav Pelikan)指出过,伊壁鸠鲁学说在四世纪常常遭到基督教护教者的排斥。[8]因此,索尔兹伯里的约翰对伊壁鸠鲁主义的批评,可谓早期基督教作家对伊壁鸠鲁哲学持敌视态度的延续。也正是在这一氛围下,约翰在其早期讽刺诗集《小恩塞提克篇》中,将伊壁鸠鲁与“利欲熏心”且天性爱钱的人相提并论:

沾满铁锈的手将不适合翻阅书籍,

利欲熏心的人也没有时间读书:

一个人不可能天性又爱钱又爱书;

你们希腊的伊壁鸠鲁迫害书籍。[9]

索尔兹伯里的约翰在《原理》中抨击的“伊壁鸠鲁主义”所指究竟为谁?有论者认为,“他[约翰]的目的是抨击罗马教廷(curiales)散漫的伊壁鸠鲁主义”,且“尤其是罗马教廷的神职人员(curial clerics)对伊壁鸠鲁思想的歪曲”,意在凸显“教廷的虚伪和哲人典范之间的对立”。[10]

因此,有必要将约翰对“伊壁鸠鲁主义”的抨击置于十二世纪教廷的腐败这一历史背景中进一步考察。中世纪史专家詹姆斯·汤普逊(James W. Thompson)在《中世纪经济社会史》中谈到十一世纪时指出,当时的教会行政组织已变为敛钱机构,因为教会已经彻头彻尾地封建化,教会的基本职能和精神“到了十一世纪似乎已遭受破毁”,物质的和世俗的追求长期凌驾于精神的追求。[11]1054年的教会大分裂以后,基督教思想家圣伯尔纳等一再严厉地批判教会腐化,谴责僧侣的人品。[12]由此可见,在《论政府原理》成书(1159年)之前的一个世纪里,教廷腐化多么严重。

▲ 坎特伯雷大教堂的装饰玻璃,约12世纪

《论政府原理》成书时,教会的腐化有增无减。汤普逊注意到,索尔兹伯里的约翰对教会贪污问题尤感忧虑,因为“教会的过分财政政策所产生的贪污危险”日益增长,“罗马教廷日益扩张的管辖权,给财政舞弊和腐化势力开放了大门”。[13]这一历史背景为我们理解约翰对所谓伊壁鸠鲁主义者的抨击提供了线索,他声称伊壁鸠鲁主义的恶行来源于“欲望之井”(puteus cupiditatis),这会让人们妄想自己可以“没有恐惧而不受惩罚地”(sine metu et impune)为所欲为,甚至“在一定程度上像上帝一样”(quodammodo iam esse sicut Deus),当然不是模仿神圣之善,而是相信他们的意志可以替代上帝的意志(《原理》7.17)。约翰所言明显是在抨击教会神职滥用职权敛财,这种行为是出于傲慢(superbiae)、野心(ambitio)和“对权力与荣誉的贪婪”(potentiae scilicet cupiditas et honoris,《原理》 7.17)。[14]

在《论政府原理》的另一处,约翰将伊壁鸠鲁主义者与那些“谦卑地踏出修道院(cloister)为人们服务的人”对比,称后者“值得人们赞扬和尊敬”,因为“他们绝不像伊壁鸠鲁主义者”那样虚伪,后者在“煽动争端、滥用特权、成为激情的奴隶、追求自己私人的荣耀时,尽管他们自称为属灵者,难道不是囿于肉身吗”(《原理》7.21)?约翰在此并未指名道姓,但从其“滥用特权”与“自称为属灵者”等词汇来看,他实则在抨击教会对神职的滥用。

在十一和十二世纪,教会滥用特权具体表现在利用涉罪符、特免、捐费和主教的首年筹费等填充自己的钱柜:教会通过圣迹崇拜、奇迹表演和私人弥撒找到了新财源。到十二世纪后期,即《论政府原理》成书的年代,教会通过增添圣职并授给那些祈求僧侣荣誉或僧侣特权的人们,以取得大量金钱。一个大胆而愤怒的批评家写道,主教强制他们的下属宣誓:将想尽一切方法勒索筹费与罚款,以供养主教的宫廷(《社会史》,页309、316-318)。因此,约翰讽刺伊壁鸠鲁主义者“试图用另一个名字(nomine alieno)掩盖其个人的邪恶(turpitudinem),他们想看上去是好人,而不是做好人”。[15]

索尔兹伯里的约翰对教会腐化的抨击离不开当时的经济状况。在十一至十二世纪,城市的兴起、商人团体和市场的出现带来了经济革命,财富的新形式如交换的商品和制造品开始出现了。“这种新财富同旧式的财富相竞争,把农民从田野间吸引到城市”,以至于“教会在寻找田间劳动力方面越来越困难”,“主教和住持过去所享有的优厚俸给现在已不能够维持他们了”。“教会把权力化作资本来弥补亏空”,想尽方法敛财,但这些权宜办法使教会的贪婪臭名远扬(《社会史》,页316-317)。

正是怀着对教会腐败的愤怒,约翰多次借抨击“伊壁鸠鲁主义者”的虚伪暗中抨击教廷的贪婪。他专门用一个章节抨击伊壁鸠鲁主义,该章标题为“论源自欲望之泉的、为伊壁鸠鲁主义者提供的四条河流,这些河流导致了一场近乎将世界淹没的大洪水”。在他笔下,“伊壁鸠鲁主义之泉的源头是欲望(lust),这种欲望产生的河流用泪与痛苦浇灌整个山谷”,而这一河流有四个分支:

其中一条河流是对财产的热爱,凭借这种热爱,人们为了追求满足而追求大量的事物。另一条河流涌出奢侈的诱惑,并向下流入各式各样的享乐之中……第三条河流……达到力量的顶峰时,会奔腾变为令人厌恶的暴政的河流。第四条河流从对名望与尊敬的渴求中具有欺骗性地逐渐涌出……

这就是涌入并淹没这个世界的四条河流,而从这一源泉流出的是意志的堕落,且这一源泉源于最卑鄙的深处,发源于虚荣的泥潭……这些河流……淹没了这个世界,毁灭了各种生物,将一切根除,以至于地球似乎沦为一片寂静,除了上帝之屋——即方舟保存了极少的(也就是八个)灵魂……(《原理》8.16)

索尔兹伯里的约翰将圣经中的大洪水与伊壁鸠鲁主义者的贪婪和虚荣相联,意在点明教会的贪婪终将导致上帝的惩罚。尽管有论者指出,约翰试图在弃绝俗世(renunciation

of the world)与变革社会和教廷生活之间寻求妥协,[16]但毋宁说他表面上在抨击伊壁鸠鲁主义,实则在暗中呼吁教廷的变革。

二 对伊壁鸠鲁本人的辩护

约翰在《论政府原理》中对待广义上的伊壁鸠鲁主义者与对待伊壁鸠鲁本人,态度泾渭分明。他所批判的伊壁鸠鲁主义泛指沉迷享乐者,尤指当时贪污腐化的教士阶层,但却多次褒扬伊壁鸠鲁本人及其哲学理念,这体现在以下两个方面。

▲ 伊壁鸠鲁(Epicurus,B.C.341 - B.C.270)

其一,颂扬伊壁鸠鲁的节俭生活,因为“塞涅卡和许多其他杰出的哲人——更不用提我们这个时代的作家——证明,他[伊壁鸠鲁]的作品时常提及蔬菜、水果和其他不贵重的食品”(《原理》8.8)。[17]此处提及的“其他杰出的哲人”,包括早期拉丁教父圣哲罗姆(St. Jerome,约340—420年),他在《驳约维尼亚努斯》 (Adversus Jovinianum,2.1.1)中描述过伊壁鸠鲁朴素的饮食习惯。[18]不过,伊壁鸠鲁提倡节俭与节制,但他的跟从者却让不受控制的身体享乐正当化,从而形成了所谓伊壁鸠鲁主义。约翰赞美伊壁鸠鲁的节俭美德,意在对照伊壁鸠鲁主义者的奢靡生活,以此纠弹“当时盛行的贪婪恶习——这在宫廷生活中尤盛,廷臣们都是新式伊壁鸠鲁主义者”。[19]

其二,在全书的结尾部分,约翰谈到通往快乐生活的正确道路是德性的生活时,有一段褒扬时任坎特伯雷大主教的托马斯·贝克特(Thomas à Becket, 1118—1170)的文字,他称赞他践行了伊壁鸠鲁的生活方式:

看啊,你[贝克特]拥有最正确的和最忠实的道路(uiam uerissimam et fidelissimam),达到了伊壁鸠鲁所渴望的状态(assequendum statum quem desiderat Epicurus)……只有这条道路可以满足善和快乐的生活(bene beateque uiuendum),以至于外部世界不会丝毫影响这种完满状态,亦或只会为这种完满状态增添一点点光彩。

我不禁止你将你自己包裹在各式各样闪闪发光的镀金外衣中,我也不禁止你每天宴饮,也不禁止你占据最好的公共职位……我也不会禁止你屈服于这个时代与堕落的道德(尽管你本人在道德方面无可指摘),也不会禁止你与此世共欢笑,这个世界对它自己提供的各种诱惑感到有趣(suis lenociniis irridentem irrideas mundum)。因为你是如此伟大,以至于你不应该也不能够被这些陷阱所俘获(尽管很多人已经成为这些陷阱的囚徒)。(《原理》8.25)[20]

据说,按照表面意思,这段话表明贝克特拒绝浮华的宫廷生活以及为这种生活提供支撑的伊壁鸠鲁主义,或者说他有拒绝伊壁鸠鲁式享乐(pleasure on an Epicurean scale)的能力。但是,这段话也可以被解读为约翰意在暗示,贝克特这位英格兰国王亨利二世的大法官是神职人员专制(clerical tyranny)的共谋。索尔兹伯里的约翰的批判式讽刺语调削弱了表面上的含义,即贝克特拒绝将宫廷的奢华内化为自己的生活(同上,页73-74)。

约翰所说的“伊壁鸠鲁渴望的状态”指“灵魂无纷扰”的理想状态。[21]伊壁鸠鲁在“致墨诺伊库斯的信”(Letter to Menoeceus)中曾抱怨,自己对“快乐”的理解总是被人曲解:

当我们说快乐就是目的的时候,我们指的并非那种荒淫无度的快乐,或沉溺于感官享受的快乐——就像那些对我们的看法无知、反对或恶意曲解的人所认为的那样;相反,我们指的是身体的无痛苦和灵魂的无纷扰。[22]

因此,约翰褒扬贝克特达到了伊壁鸠鲁所追求的理想状态,应该被视为支持伊壁鸠鲁本人的灵魂快乐说,肯定他的高尚生活方式。事实上,索尔兹伯里的约翰的老师——著名经院哲学家皮埃尔·阿伯拉尔(Pierre Abelard, 1079—1142)已经为伊壁鸠鲁的灵魂快乐说作过辩护,他相信伊壁鸠鲁所言的快乐并非沉迷于享乐,而是灵魂的宁静:

当伊壁鸠鲁说至善(summum bonum)是快乐(uoluptatem)时,他或许指,当灵魂如此平静(tanta est anime tranquillitas)时,外在的身体上的折磨也不会扰乱。[23]

约翰曾在塞纳河左岸的圣热纳维耶夫山(Mount of Sainte-Geneviève)听阿伯拉尔讲学,[24]他亲切地称呼阿伯拉尔为勒帕莱的漫游派(Peripatetic of Le Pallet)。约翰在《元逻辑》(Metalogicon)中也谈到,他曾慕名来到巴黎拜其为师,跟他学习了一整年,习得了逻辑的基础知识。[25]不过,约翰肯定伊壁鸠鲁与其说是潜移默化地受到其老师的影响,不如说是经由塞涅卡获得对伊壁鸠鲁的正面认知。

▲ 《元逻辑》书影,1159年版

约翰对伊壁鸠鲁本人的正名与所谓的“十二世纪文艺复兴”有关。这一运动的特点之一是复兴古希腊文典。十二世纪以前的学人大多不懂希腊文,因为在中世纪早期,甚至连希腊文字母表也丢失了。但是从十二世纪开始,大量古希腊经典经阿拉伯学人“从希腊文翻译成叙利亚文或希伯来文,然后译成阿拉伯文,最后翻译成拉丁文,其间经常以西班牙文作为媒介,经过长途跋涉,最终传到拉丁西方”(《十二世纪文艺复兴》,页226-227)。

因此,即使索尔兹伯里的约翰不懂希腊语,他也得以接触到伊壁鸠鲁学说的原本。[26]正是在这一背景下,约翰成了十二世纪古典文化复兴的代表人物,“在阅读古典著作的广度和深度方面,没有任何中世纪作家能与他媲美”(《十二世纪文艺复兴》,页76)。索尔兹伯里的约翰自己说过,他深受柏拉图、亚里士多德和西塞罗影响。甚至其墓志铭也生动体现了古典文化对他的滋养:

通过四重的学习,他集四人于一身:保罗、亚里士多德、柏拉图、西塞罗——一个独立的个体。[27]

塞涅卡对伊壁鸠鲁的灵魂无纷扰说推崇备至,而约翰对伊壁鸠鲁的称颂正是深受塞涅卡影响,他在《论政府原理》中直接提及“塞涅卡褒扬了伊壁鸠鲁的品德,而他的观点则被他的那些跟从者所玷污”(《原理》8.11)。[28]可以说,塞涅卡是约翰为伊壁鸠鲁正名时所依靠的最重要的权威(foremost authority)。[29]塞涅卡在写给卢西利厄斯(Lucilius)的第五封信中提出,“哲学需要节俭(Frugalitatem)的生活,而非忏悔(poenam)”。这一观点可视为约翰在《论政府原理》中如下说法的来源,“哲学并非禁止财富,而只是禁止对财富的过度渴望”(5.17)。塞涅卡在《论善举》(De beneficiis)中探讨了节俭的含义,即“知道如何避免不必要的支出,在对私产的使用中秉承节制之道的艺术”(2.34.4)。[30]

塞涅卡对伊壁鸠鲁的推崇首先影响了约翰的老师——阿伯拉尔,后者在《对话》中同样借助塞涅卡为伊壁鸠鲁正名:如果伊壁鸠鲁耽于享乐的话,那么“生活十分自制的”的塞涅卡“就不会频繁地将伊壁鸠鲁的观点引入其道德教育,仿佛伊壁鸠鲁是他的老师,如果伊壁鸠鲁偏离了克制与高尚(sobrietatis atque honestatis iste tramitem excessisset),他不会这么做”。[31]

索尔兹伯里的约翰为伊壁鸠鲁正名与早期教父认为异教作品要服务于基督教教义的态度形成了鲜明对比,对他来说,“古典作家及其作品是灵感的来源,是他自己的思考推动力”。[32]在《论政府原理》中,他借用塞涅卡在第五十五封书信中提及的蜜蜂意象为自己模仿古代作家辨解:“我们在某种程度上应当像那些飞来飞去采集花粉的蜜蜂一样……融化百花以自成一味。”[33]

因此,约翰在作品中经常挪用古典作品中的言辞,将希腊思想的精华融入自己的血液,“在他看来,古典著作并非仅仅是为神学打基础,它们值得阅读是由于它们自身的原因”(《十二世纪文艺复兴》,页77)。他在《论政府原理》中甚至说,穿越时空与古典作家对话十分美妙,这“排除了源自时空相异的烦恼”,不再是“不能体验值得知道的事情”。[34]

结 语

当然,对作为基督教教士的约翰来说,古典作家分两类,一类是异教诗人、哲人和纪事作家,另一类是圣经和教父作家。对于约翰以及其他生活于十二世纪的基督教文人来说,两者共同构成了他们的思想基础。十二世纪前期崇拜古典作家的基督教学人是“最早的人文主义初学者”(premiers néophytes de l’humanisme),索尔兹伯里的约翰属于其中之一。[35]随着希腊经典的拉丁译本的出现,拉丁基督教西方开始逐步回归古典文明。

作者简介

于雪,大连外国语大学英语学院讲师,主要研究领域为中世纪和文艺复兴时期的文学。

延伸阅读

● 中西文明互鉴 | 温静:古埃及艺术中的哀悼者形象及其宗教意义

● 城邦与灵魂

● 经典与解释·华夏 | 《政治哲学与启示宗教的挑战》(再版)

编辑|金政晗

插图来自网络,与文章作者无关。

如有涉及版权问题,敬请联系本公众号删除。