本文原载《古典学研究》2024年第1期,注释从略。感谢作者授权“古典学研究”公号网络推送。十六世纪以来,受宗教改革冲击,适用于基督教世界的欧洲中世纪统一法秩序逐步瓦解,教宗的国际仲裁权退出历史舞台。新兴绝对君主以立法者的姿态,在边界清晰的领土区域内大量取消旧法、制定新法,全面掌控政治军事大权,承担维护国家内外和平稳定的重任。作为国家主权的人格化代表,绝对君主是近代早期欧洲战争法的主体;国家间的战争被类比为自然状态下权利平等的人格之间的决斗,为终止战争而缔结的和平条约也首先发生在绝对君主之间。自此,国家间和平状态的达成往往与契约思想密不可分。

然而,根据源自罗马法的法律原则par in parem non habet imperium[平等者间无统治权],绝对君主之上没有“共同的立法者”“共同的法官”:“因为每个人都是他自己事物的法官,他只受自己所签契约的约束,对契约的解释同样出自自身的需要。”中世纪旧秩序刚告结束,主权平等的绝对君主之间尚未创设出新的公共约束机制,他们仅仅依据另一条法律原则pacta sunt servenda[契约必须遵守]自我约束,这无疑使国家间的政治关系一度充满高度不确定性。直到《威斯特伐利亚和约》付诸实施,施米特所说的基于领土国家形式的欧洲国际法秩序与新的战争约束机制才告建立。

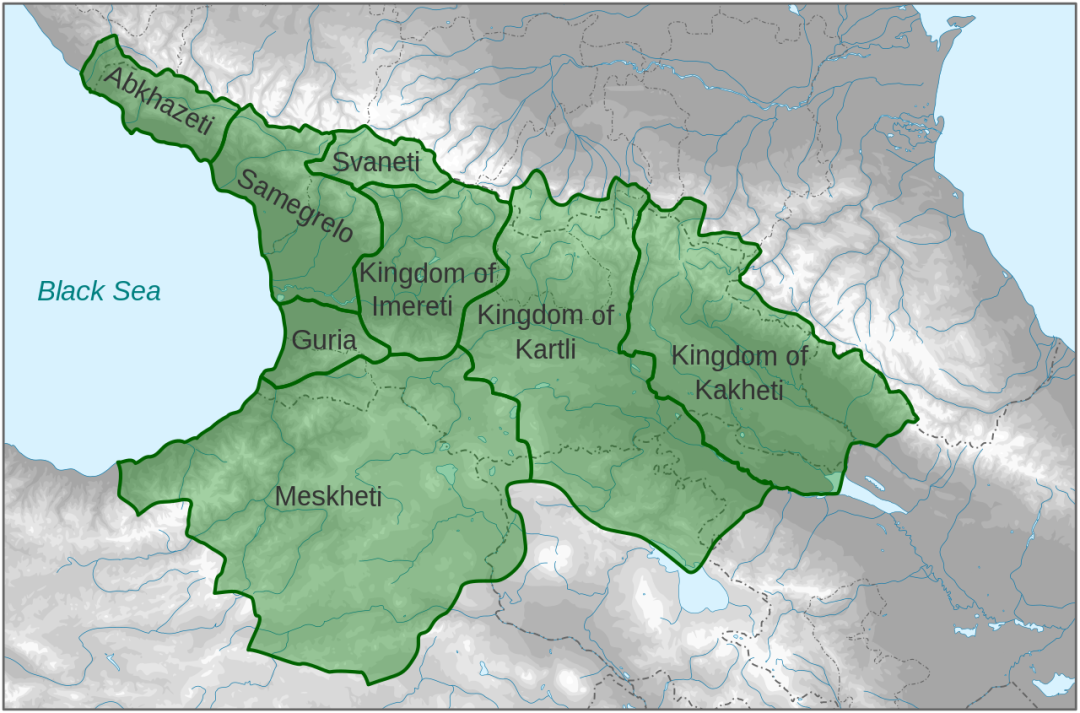

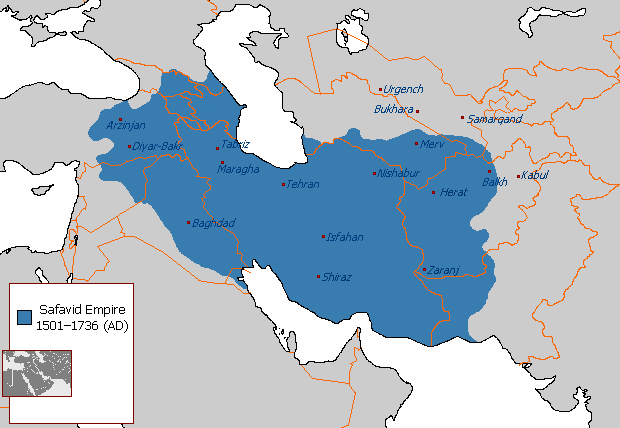

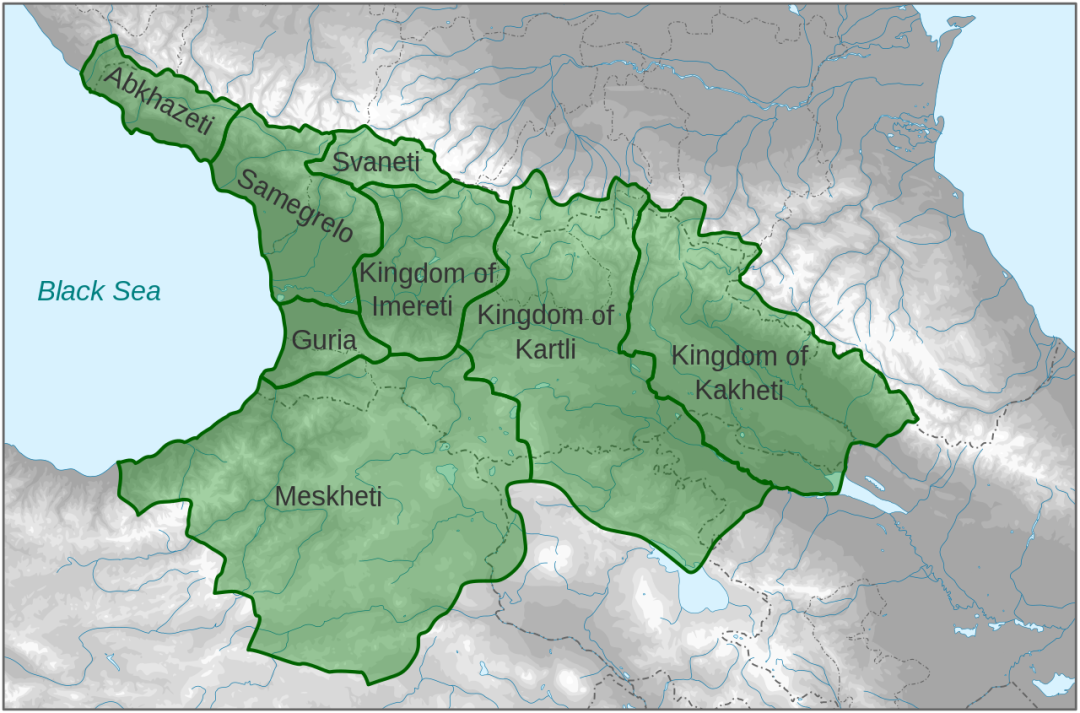

《格鲁吉亚女王卡塔琳娜》(Catharina von Georgien, 1647)成于《威斯特伐利亚和约》签订前后,是巴洛克戏剧家安德烈亚斯·格吕菲乌斯(Andreas Gryphius, 1616—1664)的第二部悲剧作品,呈现了新旧交替时期绝对君主之间为了维护国家间和平而缔结条约、均衡势力的外交策略及其潜在问题。戏剧取材自十七世纪初外高加索地区的历史,讲述格鲁吉亚东部卡赫季王国(Kingdom of Kakheti)在奥斯曼帝国与波斯帝国的夹缝中艰难求生的故事。波斯帝国沙赫阿巴斯一世(Abbas I of Persia,1571—1629)为与奥斯曼帝国争夺地区霸权,多次暴力干涉卡赫季内政,试图废黜其原有基督教君主,建立伊斯兰国家。卡塔琳娜王后的家翁亚历山大、夫君大卫因此相继遇害,其子塔玛拉兹亦被迫流亡。孤立无援之际,卡塔琳娜摄政。她不仅率领军民反抗,更为保存国家而亲赴敌营,积极议和,却遭阿巴斯软禁长达八年之久。塔玛拉兹(Tamaras)成功夺回王位后,提请盟友沙皇俄国协助,以恢复母亲的人身自由。在沙俄大使出色的劝说术下,阿巴斯一口承诺将释放卡塔琳娜列为俄波和约的补充条款。然而,由于难以割舍对卡塔琳娜的爱意,阿巴斯决意违约。最终,卡塔琳娜因拒绝与阿巴斯政治联姻而被折磨致死。

剧本创作主要依据法国历史学家克劳德·马兰格尔(Claude Malingre, 1580—1653)所著《我们时代的悲剧故事》

(Histoires tragiqves de nostre temps, dans lesqvelles se, 1641)中的第十六篇《遭波斯帝国沙赫阿巴斯处决的格鲁吉亚女王卡塔琳娜与格鲁吉亚的王公们》

(De Catherine, Reine de Géorgie, et des Princes Géorgiens, mis àmort par commandement de Cha-Abas, roi de Perse)。马兰格尔笔下的卡塔琳娜更多呈现为母亲角色,故事聚焦于阿巴斯充满兽性的情欲冲动及其影响;而格吕菲乌斯则更强调卡塔琳娜的政治属性,阿巴斯对卡塔琳娜的爱意表达止步于躯体的囚禁与炙热的言辞,有关格鲁吉亚的地缘政治与国家安全的讨论反而占据更大篇幅。《格鲁吉亚女王》通常被学界视为殉道剧的典范,卡塔琳娜在尘世苦难中的隐忍与坚定受到特别关注。不容忽视的是,在超验性的救赎史框架下,剧作也体现了格吕菲乌斯深刻的法律意识与对国家间法秩序的重视:尽管尘世短暂,战争难以避免,主权者仍应遵守基于自然法与罗马法的基本法律原则,以尽可能地维护国际关系的和平公正。

虽然剧情的发生地并非严格意义上的欧洲大陆,而是处于欧亚非交界地带,格吕菲乌斯与所有“地理大发现”以来的欧洲知识精英一样认为,欧洲不仅是古老世界的中心,还是包含所有非欧洲地区及自由海洋空间的整个世界秩序的建构者,与欧洲大陆的交流必须遵循欧洲标准。历史上,沙赫阿巴斯便以沟通东西方著称,与英国、葡萄牙、沙皇俄国乃至西欧列国均有密切联系。在剧中,他一方面展现出积极主动的外交策略,另一方面也流露出专制暴政的特点。不过,格吕菲乌斯更多是以此作为绝对君主的极端案例,而非强调其异域根源。

格吕菲乌斯的悲剧创作严格遵循时间、情节的一致性,《格鲁吉亚女王》的剧情因此集中于卡塔琳娜生命中的最后一天与俄波和谈的最后时刻。俄波和约是推动剧情发展的关键,但剧中不止提到这一份国家间条约;另有发生在剧情之前的波斯帝国与卡赫季王国之间的联盟协议,它对理解人物品性与后续剧情十分重要。

这份同盟条约的缔结和履行过程通过剧中人物的口述得以呈现,详见于第一幕卡塔琳娜的回顾独白,以及第三幕她与沙俄大使间的叙事对白。就内容而言,该条约旨在建立两国联盟,波斯帝国承诺为卡赫季王国提供保护,卡赫季王国则应效忠波斯帝国。这涉及卡赫季王国复杂的地缘处境,正如卡塔琳娜对沙俄大使倾吐的无奈:

眼见奥斯曼帝国苏丹艾哈迈德在格鲁吉亚的势力不断扩大,沙赫阿巴斯心有不甘,于是主动提出结盟。一方面,他有意与奥斯曼帝国争夺对卡赫季王国的控制权,以彰显其地区影响力;另一方面,他也毫不掩饰其欲占有卡赫季王国、将其纳为附庸国的政治野心。时任国王亚历山大虽然深知其中充满不确定性,但因国力实在悬殊,为了生存不得以选择接受。为确保对方无法违约,阿巴斯先后将亚历山大的长子康斯坦丁与孙子塔玛拉兹作为人质扣押在波斯宫廷,并试图逼迫他们改信伊斯兰教。康斯坦丁最终屈从,并遵阿巴斯指示,弑杀父亲亚历山大和胞弟大卫,后在其认证下登上王座。作为大卫发妻,卡塔琳娜不堪忍受族人康斯坦丁的残忍手段;作为卡赫季王国的摄政女王,她更不能接受沙赫阿巴斯的严重违约。于是她率领一万二千愤慨的军民发起复仇,将僭主康斯坦丁处决。阿巴斯没有发怒,反而将塔玛拉兹送回卡塔琳娜身旁,对她取得的胜利表达祝贺和赞许。他进一步提出,卡赫季王国应当继续遵守盟约,对波斯保持“信实”(同上,行219以下)。

接着,阿巴斯假意为塔玛拉兹安排婚姻对象,而佳人却是格鲁吉亚中部卡特利王国(Kingdom of Kartli)王子阿洛瓦萨的意中人;与此同时,他又暗地煽动阿洛瓦萨将好兄弟塔玛拉兹视为情敌,以文书形式持续唆使他尽快将其铲除。显然,阿巴斯不仅再度违约,还欲借此引发格鲁吉亚内战以坐收渔利。最终,仁慈的阿洛瓦萨王子不愿因私人情感而伤及无辜、破坏格鲁吉亚内部团结,遂将这项阴谋坦诚公开。阿巴斯“持续背弃誓约”(第一幕,行580),令卡塔琳娜与塔玛拉兹感到震惊。起初,二人甚至不敢相信阿巴斯会这般背信弃义:

两国王子从此冰释前嫌。为了格鲁吉亚的和平,他们决意另求出路:

人们建立新联盟/寻求伊斯坦布尔的帮助/因为不能指望波斯/除了背弃誓约之外还有别的。(同上,行295以下)针对阿巴斯第二次的违约行径,卡赫季王国决意解除条约,退出同盟。

当奥斯曼帝国大使以挑衅口吻提及此事,阿巴斯倍感蒙羞,随即传唤两国王子带着各自民众前来问询。此时,两国王子态度十分强硬,“王子们毫不畏惧地告诉他;/他们依靠的是苏丹而非沙赫”(同上,行313以下)。他们甚至敢于无视阿巴斯的要求,既不派民众,更不亲身前来。阿巴斯自然无法接受,借机向卡赫季王国发起猛烈进攻。借用“航船”这一巴洛克经典寓像,卡塔琳娜明确地表示,卡赫季王国在强权面前几乎无力回天:

他们就这样侵占了格鲁吉亚全境,速度如此之快

以致于我们无法求得保护和援助。

就像一艘航船撞上尖锐的礁石;

第一击后就全然破裂。

(同上,行335以下)

为了王国的前途,卡塔琳娜将塔玛拉兹送走后,亲赴波斯营地,以最谦卑的姿态请求原谅。阿巴斯随即反转态度:

他友好地对我们说话(虽然那份好意已经消逝)

并询问为何我们的王子没有到场。

虽然/他说道/这是一样的!若您以严肃的信实

对重申帝国与您之间严重破裂的盟约

表达强烈意愿;那么您就让人们

用誓言承认与我们的条约。

这就是我们所期望的。如果您接受这个提议;

那么对于格鲁吉亚,我们将不会太过为难。

(同上,行349以下)

为保存王国,卡塔琳娜作出妥协,并如阿巴斯所愿,派遣五十位卡赫季贵族前来宣誓。仪式结束后,阿巴斯心满意足,允许他们重返家园。然而,就在夜黑风高的返程路上,阿巴斯三度违约,击杀全部贵族,并将卡塔琳娜——卡赫季王国时任主权者非法拘禁。

在卡特利王国将军穆拉布的支持下,塔玛拉兹结束流亡,正式登基为王。由于奥斯曼帝国承诺将向卡赫季王国提供“坚实保护”(第一幕,行710),塔玛拉兹立刻与之建立盟约。同时,他也向阿巴斯进献贡礼,至诚恳求释放牢中母亲。不出意料,阿巴斯毫不留情地拒绝了该请求。

至此,这份盟约历经多次违约和重新确认,最终不可避免地遭到践踏。其缔结与履行过程表明,在强国与弱国之间的同盟条约中,弱国不可避免地承受对方非正义的暴力,主权受到严重挑战。这时,中立第三国的干预会对均衡势力、调解争端起作用吗?

十六世纪末以来,同为东正教的沙皇俄国开始接触深陷伊斯兰世界的格鲁吉亚,并在国王亚历山大执政期间向卡赫季王国派出系列使团。1589年,沙皇费奥多尔·伊万诺维奇(1584—1598在位)承诺向卡赫季提供保护,亚历山大随即宣誓效忠。在剧中,亚历山大之孙塔玛拉兹救母心切,走投无路之际转而向沙皇俄国求助,很快得到积极响应。

第一幕率先登场的人物正是塔玛拉兹派出的使臣德米特里乌斯和普罗科匹乌斯。得益于沙俄大使的引领,他们不动声色地潜入波斯宫廷。此行任务是向卡塔琳娜呈递塔玛拉兹亲笔写下的御札,带来沙俄大使将把释放女王列入和谈事宜的好消息。开场不久,两位使者便在交谈中提及沙俄大使在波斯宫廷备受尊敬的地位,及其援救格鲁吉亚的决心:

您亲耳听见(忠于/我请求/自己的双耳)

大使是如何对塔玛拉兹发誓;

他是如何坚决地承诺/绝不前往莫斯科

直到他竭尽全力将阿巴斯劝服。

您亲眼看见他受到偌大皇室何等恭敬 /

他的风度翩翩令波斯元首何等折服!

多么幸运啊,他达成了此次外派的目标 /

并且按照最高的期待圆满完成全部任务。

还差最后这份请求!就在今天

在他即将告别的这天,他会轻易得到许可。

人们迄今/从未对他说不/难道

阿巴斯会拒绝让他解救一名牢中女子吗?

(第一幕,行127以下)

可见,沙皇俄国与波斯帝国的“君主间条约”(第三幕,行7)在先,释放卡塔琳娜只是应格鲁吉亚请求而试图增添的补充条款。十七世纪初,沙皇俄国开辟罗曼王朝,致力于结束“混乱时期”,稳定内政外交,先后与曾经激烈交战的瑞典帝国及波兰—立陶宛联合王国签署和约。而波斯帝国也与沙皇俄国时有冲突。在剧中,沙皇俄国积极与波斯帝国议和,符合新王朝的当前利益。然而,在此境况下,根基未稳的沙皇俄国会冒着战争风险,向波斯帝国争取一个区区小国所关切的事宜吗?通过隐喻、反问、重复、对立、平行句法等巴洛克常见修辞,格鲁吉亚的两位使臣以轮流对白的方式对此展开争辩:

德米特里乌斯:难道俄罗斯真的那么关心我们的福祉?

普罗科匹乌斯:难道通过献礼人们不能从君王那里得到好处?

德米特里乌斯:贡品换来的恩惠,同样会因他国更丰厚的贡品而失去。

普罗科匹乌斯:那就让它失去吧!只要我们得到了利益!

德米特里乌斯:从波斯那里/得到利益?阿巴斯您还不了解吗?那条嗜血的恶犬。

普罗科匹乌斯:您在怀疑大使的信实?

德米特里乌斯:他的信实毋庸置疑/他的实力却有些可疑。

普罗科匹乌斯:沙赫懂得俄罗斯的实力/会避免激发他们的怒气。

德米特里乌斯:沙赫知道俄罗斯不会为一个女人宣战。

普罗科匹乌斯:畏惧火灾之人连火花也要扑灭。

避免战争之人不会给敌人留下借口。

德米特里乌斯:意欲自保之人/必会死守抵押品。

不会轻易让狮子跃出牢笼。

普罗科匹乌斯:不管如何,今日自见分晓。

(第一幕,行149以下)

事实证明,立场保守的德米特里乌斯正确预见了和谈的终局:沙俄大使尽管有意为格鲁吉亚积极争取,但仍以不破坏和平作为双方合作的基本前提;一旦发生争端,沙皇俄国会为了自身的利益果断放弃格鲁吉亚。

第二幕第二场再现了和约的最后谈判,地点在波斯皇宫的接见大厅,出场者有沙赫阿巴斯、波斯帝国内其他重要王公以及沙俄大使。沙俄大使在开场发言中,娴熟运用圆滑谄媚的外交话术,总结过往的谈判进展,盛赞双方迄今取得的系列成果:“伏尔加河与幼发拉底河”(第二幕,行136)、“严酷的北方与富饶的南方”(同上,行144)从此“如兄弟般”(同上,行141)紧密联合,“两个辉煌的国度”(同上,行148)因团结而变得更加强大,这将有效威慑两国的邻国和远在欧洲内陆的国家。他有意营造紧迫感,直到谈判的最后时刻,才将话题引向释放卡塔琳娜的请求:

然而在我彻底踏上/哦!英雄们的荣耀/返乡之路以前;

我必须在最后万分恳切地提出这项请求 /

然而更多是代表我的沙皇。他作出如此妥协 /

更喜爱广泛的安宁而非巨大的利益;

坚持要为一个女人解除束缚 /

她曾在格鲁吉亚头戴王冠 /

而如今却因禁锢而悲痛万分;也许她伤害了

那位至今仍在惩罚她的人;也许她反抗了

更高的权威;我们不打算为此争辩;

更不寻求为她的罪行多作辩护。

沙皇坚信阿巴斯更愿意原谅这位女子

而非败坏她的名誉/无论她的罪孽有多深重。

他(在需要担保人的情况下)愿意为将来的罪行担保 /

那些她可能犯下的。尽管向沙皇提出

至尊的陛下/您所关切的事宜;

请您确信/您不会空手而归。

(同上,行157以下)

大使的这段发言印证前文所述:这一时期,沙皇俄国与波斯帝国的实力并不对等,为与波斯维持和平,沙皇甚至需要作出不少妥协。即便如此,沙皇还冒险力挺卡赫季王国,展现出他对有相同信仰的边陲小国充分的诚意。但值得注意的是,面对沙赫阿巴斯违背国家间条约和自然法原则拘禁他国王者的行为,沙俄大使非但不敢谴责,反而站在阿巴斯一边,将一切罪责归咎于卡塔琳娜,还表示愿意为她未来的“罪行”承担法律责任,以满足阿巴斯提出的所有要求。这一做法或许是被逼无奈,惟有如此讨好实力更为雄厚的波斯帝国,沙皇俄国才能在和平的基本前提下让卡塔琳娜获释。然而,这将导致卡塔琳娜从此背负莫须有的罪名,即便她重获人身自由,她在国际上也是有罪之身。作为这场“决斗”的调解人,沙皇俄国已然宣称沙赫阿巴斯才是正义的一方。阿巴斯被大使出色的劝说术所打动,当即答应这份请求:

那位他请求释放的女子/已经(依据法律规定)

丧失国土、王位和自由。不过我们就让它发生吧 /

让她今晚之前就获得释放/

正如沙皇孜孜以求的[……]

(同上,行178以下)

阿巴斯不会错失这个为自己开罪的机会。他顺势申明,卡塔琳娜是被“合法”关押在波斯宫廷。应好兄弟沙皇请求,他愿意网开一面,免除这个“罪犯”的“服刑义务”。如此一来,沙俄大使看似相当轻松地实现了他当初对塔玛拉兹的承诺。且不论这一计策的道德缺失——阿巴斯真的会诚信守约吗?

沙俄大使似乎信心十足,他兴致勃勃地在第一时间告知卡塔琳娜“我们达成了协议!”(第三幕,行9),还请她简要叙述曾经遭受的恐惧和苦难,以此彰显沙皇成功支援格鲁吉亚捍卫主权的荣耀。卡塔琳娜于是采用庭辩修辞(genus jusdiciale)重构波斯帝国—卡赫季王国盟约的缔结与履行过程,以充分的事实向作为中立方的沙俄大使控诉阿巴斯多次违约、言而无信给她以及她的王国所造成的伤害。

随后,阿巴斯秘臣伊曼库里前来拜访卡塔琳娜,随侍女官莎乐美难掩内心激动,以为他会下达女王获释的谕旨。而此时,卡塔琳娜心中已有不详预感,无数前车之鉴让她无法轻信阿巴斯的承诺,“沙赫不会这样轻易让我们赎回自由”(同上,行73)。果不其然,阿巴斯不仅收回成命,还将卡塔琳娜逼上绝路。

一天之内,阿巴斯就出尔反尔,让沙俄大使感到国格受辱,无法接受。他怒不可遏,向阿巴斯秘臣赛内尔可汗提出违约指控:

你们以该名女子的死来签署和约吗/这份因她而起的和约?那又何必作出承诺?(同上,行299以下)

赛内尔坚称沙赫阿巴斯没有违约,对卡塔琳娜的遇害毫不知情,为维持这份和约,他愿意付出数千俄罗斯战俘的自由。经历一番激烈的泄愤与反问后,大使被波斯这项提议打动,权衡利弊之后,当即转变态度:“此事已经深思熟虑!”(同上,行337)只要沙赫将真正的谋杀犯绳之以法,就按照他的提议修改和约。

就这样,格鲁吉亚女王一人的自由与数千俄罗斯战俘的自由划上等号,阿巴斯再次免责。“两个辉煌的国度”继续保持同盟友谊,而卡赫季王国捍卫主权的诉求则石沉大海,不得不接受被强权玩弄于股掌的命运。

Treue[信实]在戏剧道白中出现的频率尤其高,堪当全剧题眼。与之关联的高频词汇还有“承诺”(versprechen)、“誓约”(Eid)、“背弃誓约”(Meineid)等。《策德勒大百科全书》在Treue的词条下解释说,该词的拉丁语为Fides,它是一种道德品质,指的是努力遵守自愿承诺的义务或者信守诺言的态度和行为。它既可以是普遍性的,适用于所有与我们订立契约的人们;也可以是特殊性的,与某个特定群体相关,如夫妻间的忠诚、主仆间的忠诚、君臣间的忠诚等。它的表现在于实际履行所承担的义务;这些义务出自忠诚和信实,因而也是自愿和真诚的,即为了他人的利益而承担。除了信守诺言的品质,该词也用于形容某人的诚实和真诚,表示对他人怀有真诚的爱意,并真实地促进他人的利益。此外,“信实”也是圣经中常见的语词,用于表述上帝具有的属性。以及基督徒应遵循的美德,例如“上帝的信实”“人对上帝的信实”等。

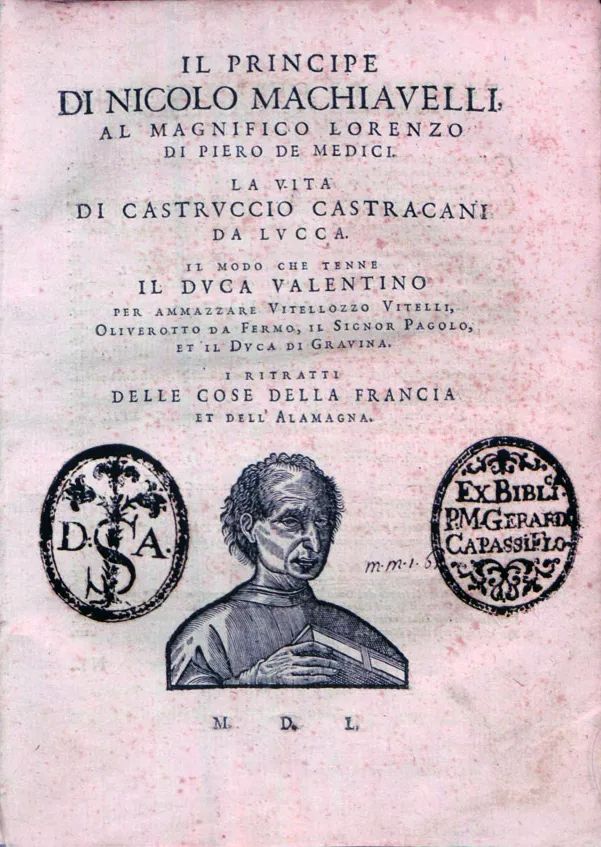

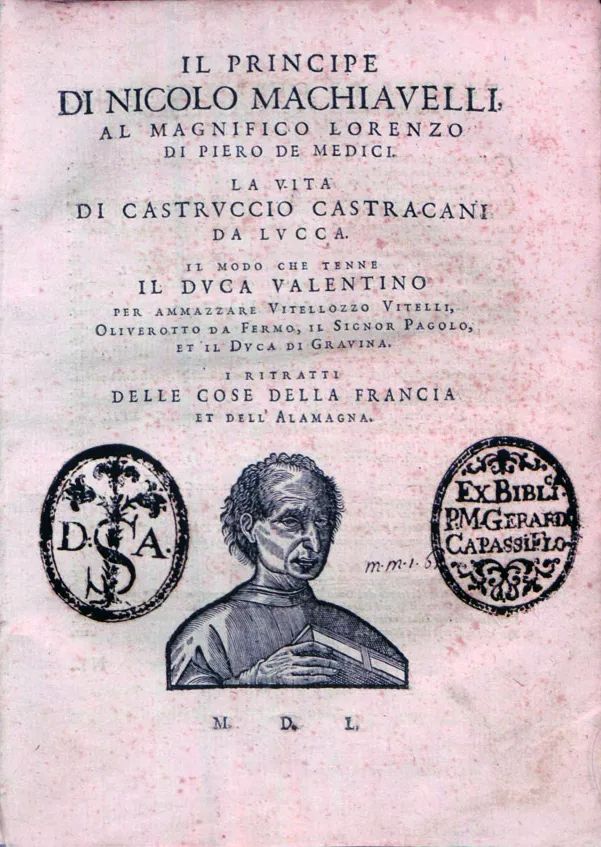

由此可追溯到罗马法中的Bona fides原则,英语国家通译Good faith,德语中常译为Guter Glaube或者Treue und Glauben,我国法学界则从德语直译为“诚实信用”。在罗马私法中,诚实信用原则作为衡平(Aequitas)的一种体现,被确立为诺成合同(Contractus consensu)履行过程中各方的行为准则。盖尤斯最早提到,在买卖、租赁、合伙、委托的情形下,仅靠当事人的合意(Consensus)便可成立一份具有法律约束力的可诉合同,即诺成合同。除此之外,不具备正式形式的独立契约(Pactum)不可提起诉讼:Ex nudo pacto inter cives romanos actio non oritur[罗马公民间的无形契约不产生诉讼权]。直到中世纪,教会法学家才发展出Pacta sunt servenda[契约必须遵守]原则,主张任何形式的契约都享有法律效力,违反契约将构成教会法上的刑事犯罪。十六世纪以来,诚实信用原则与无形契约的诉讼权在世俗法律中得到普遍承认,荷兰法学家胡戈·格劳秀斯(Hugo Grotius)更从自然法角度,积极论证诚实信用原则在国际关系中的重要地位。格劳秀斯的《战争与和平法》

(De jure belli ac pacis libri tres, 1625)是近代国际法理论的奠基之作,为第一个欧洲国际法秩序——威斯特伐利亚体系的创建提供了重要智识支持。面对新旧秩序过渡期绝对王权国家间战争频仍的政治现实,格劳秀斯认为,亟需建立一套调整国家间关系的万国法体系,创设全新的公共约束机制,以解决潜在争端,促进国家间持久的和平。这一时期,绝对王权国家通常被人格化为自然状态下权利平等的“巨人”(magni homines),国家间关系因而某种意义上可以类比为人与人之间的关系。《战争与和平法》卷二第11至16章便依据自然法探讨国内法中的契约义务问题与诚实信用原则在万国法层面的运用。通过广泛征引罗马法文献,格劳秀斯对绝对君主间缔结条约的类型、履行过程中各方的行为准则、违反条约的严重后果等方面作出明确规范。

格劳秀斯参照乌尔比安将条约划分为公条约和私条约两种类型,认为绝对君主间缔结的条约属于公条约中的一种。根据自然法原则,“人类的本性要求他们相互之间保持一种友好关系,因此,一个人伤害另一个人是亵渎神灵的罪行”(《战》2.15,§ 5.1)。进而君主间缔结的条约细分为两类:一类是将原本存在的自然法再次确立下来的条约,包括规定双方友好和商业交易权利的条约;另一类则是在此基础之上作出补充的条约,包括平等条约和不平等条约,其缔结目标都旨在达成各方和平或建立友好联盟。平等的和平条约一般发生在战争结束之后,涉及交还战俘、作出安全保证等事宜;平等的同盟条约则常常与商业活动、战争中的联合行动等事宜相关。而在不平等条约中,双方作出的承诺不对等:对强势一方不平等意味着,强势一方承诺提供的援助与收获的回报不成正比;对弱势一方不平等意味着,接受对方非正义的压迫。不平等条约不仅发生在战败国与战胜国之间,还常见于强国与弱国之间(详见《战》2.15,§ 6-7)。

格劳秀斯驳斥博丹有关“君主不受契约拘束”的观点,主张“在事关他人利益的范围内”,人人均有义务受以公平原则缔结的契约约束(详见《战》2.14,§ 1.1)。格劳秀斯认为,君主间的条约兼具契约和法律性质,“契约”需要双方基于诚实信用原则作出“承诺”,契约的履行需要立下“誓约”作为信实的依据,以平息可能的争端。背弃誓约的违法行为将有损个人名誉,招致来自正义的严重惩罚(详见《战》2.11-15)。以上规则依自然法而确立,因而普遍地适用于所有民族和宗教。

在剧中,所有关于背弃誓约、违反诚实信用原则的控诉均指向沙赫阿巴斯。起初他以平等条件为借口,向卡赫季王国提出同盟条约。而卡赫季王国之所以选择接受,主要出于对波斯帝国强大军事力量的恐惧:“于我们而言,土耳其的毗邻确实过于强大;/ 然而更令我们恐惧的是波斯好战的军队。”(第三幕,行87以下)通过援引亚里士多德《尼各马可伦理学》中的案例,格劳秀斯指出,“因恐惧而作出承诺的人有义务受该承诺的约束”(《战》2.11,§ 7.2)。盟约履行过程中,卡赫季王国始终信守诺言,而沙赫阿巴斯却接连三次背弃誓约。据格劳秀斯的论述,立誓必然产生两方面义务:“第一,他的誓言必须和他真实的意愿相一致”;“第二,他将来的行为必须和他的誓言相一致”(《战》2.13,§ 13.2)。而当一方违反盟约时,“另一方即可解除条约承担的义务”(《战》2.15,§ 15)。面对沙赫阿巴斯不守诚信且非正义的行为,卡赫季王国没有因实力悬殊选择屈从,而是基于自然法和万国法顽强抵制:第一次,卡塔琳娜女王率领民众推翻由沙赫阿巴斯扶持的僭主,这一复仇举动可被理解为卡赫季王国对波斯帝国的违法行为实施惩罚;第二次,塔玛拉兹王子果断解除与波斯帝国的盟约,转而投靠奥斯曼帝国;第三次,此时已任国王的塔玛拉兹再次转向奥斯曼帝国,并与中立第三国——有共同信仰的沙皇俄国结成同盟。

沙赫阿巴斯与沙皇签订的条约属于战后平等和约。谈判成功后,沙俄大使庄严宣称:

武器交锋时的雷鸣巨响已经消逝;这场雷雨乌云完全散开/刀剑的残酷法则全然退下/为高贵的和平让出位置!(第三幕,行1以下)

由于两国实力相近,阿巴斯对待这份条约明显更为谨慎。虽然阿巴斯转身就后悔答应沙皇俄国释放卡塔琳娜的请求,但这次他不敢如以往般任性地违背自己的承诺,而是在心中反复考虑,与秘臣赛内尔可汗展开热切讨论:

沙赫:未经深思熟虑就冲动把话说出口!

赛内尔:伟大的波斯君主绝不会违背他的诺言!

沙赫:众目昭彰/我们被迫仓促行动。

赛内尔:这样承认会对君主权威构成威胁。

沙赫:难道我们如此珍视的宝物就要这样从我们的手中被夺走吗?

赛内尔:为了获得更珍贵的宝物——和平。

沙赫:噢!贵价拍下的宝物!噢!挚爱的抵押品!

(同上,行329以下)

除伊斯兰信仰外,阿巴斯的异教特质还体现于他信奉马基雅维利主义。他的极端利己主义,对誓约和承诺的无视,精于伪装和实施诡计,无一不与马基雅维利在《君主论》第十八章的教导相吻合。其亲信赛内尔可汗同样是一名不折不扣的马基雅维利主义者。第五幕中,他面不改色地对沙俄大使粉饰阿巴斯的违法行为,巧妙地权衡利益,以重新赢取沙皇俄国的支持。但在这里,他似乎以诚实信用原则为由,劝诫阿巴斯谨慎考虑违背对沙俄大使许下的诺言。与卡赫季王国的边缘地位不同,沙皇俄国是幅员辽阔的大国,有发展成为区域霸权的潜力。从欧洲均势理论的角度出发,与沙皇俄国维持友好关系,符合双方的长远利益。因此赛内尔连续举出三个理由——为了高加索地区的和平,为了向外界树立波斯君主的权威,为了维护其笃守诚实信用原则的表面名誉——苦心劝导阿巴斯作出符合国家理性的抉择。

阿巴斯漠视诚实信用原则,并非毫无代价。剧末,被害后的卡塔琳娜来到阿巴斯面前,预言他的所作所为将给波斯帝国带来国土“战争”、王朝“分裂”、民间“瘟疫”,最终导向他个人的“毁灭”(第五幕,行431以下)。卡塔琳娜代表神的正义作出的宣判有一定复仇色彩,这也是与自然法相符的惩罚犯罪的形式:

自然法本身宣告允许对犯罪之人实施且不构成犯罪的行为是以暴制暴,或者说以其人之道还治其人之身。哲学家们把这一条规则称为最古老的法律和拉达曼提斯法。(《战》 2.20, § 1.2)

格吕菲乌斯生逢三十年战争期间,自幼痛失至亲,生活颠沛流离,饱受战乱之苦。也正是这些悲惨经历,引发他对“和平”问题的深刻省思。与此同时,格劳秀斯正凭《战争与和平法》名扬欧洲,广受各界关注。格吕菲乌斯在荷兰莱顿大学读书六年,期间曾翻译格劳秀斯好友荷兰戏剧家约斯特·封德尔(Joost van den Vondel)的作品,后来又在法国斯特拉斯堡结识《战争与和平法》的评注者约翰·伯克勒(Johann H. Boeckler)。可以说,格吕菲乌斯的求学生涯,格劳秀斯的影响几乎无处不在,同期悲剧创作中所体现的自然法思想与和平观念也印证了这点。格吕菲乌斯认同格劳秀斯将国家间合意作为万国法体系之基础的观点,赞成国家间缔结条约应以源自罗马法的诚实信用原则为基础,遵循自然法原则和与之相符的道德准则,以最大程度实现国家间和平。

格吕菲乌斯对国家间法秩序的关注,也与他在现实中的职务密不可分。有学者认为,剧中的格鲁吉亚与格吕菲乌斯的故乡西里西亚有不少相似之处。格鲁吉亚地区有三个封建王国,而西里西亚地区也有众多小型封建公国;三十年战争期间的西里西亚同样处在天主教信仰的神圣罗马帝国与以萨克森选侯国、瑞典帝国为代表的新教势力之间左右为难;西里西亚为与神圣罗马帝国达成和解,曾向支持宗教宽容政策的波兰—立陶宛联合王国寻求支援;尽管后者的君主与剧中的沙皇俄国一样乐意担当第三方调解人,他们的干预政策都没有成功。和格鲁吉亚一样,西里西亚为了捍卫自己的独立自治,在与各方联盟的过程中被迫接受不平等条件,最终无可挽回地落入神圣罗马帝国手中。

格吕菲乌斯任职西里西亚地区格罗高公国等级会议的法律顾问,代表格罗高公国新教等级的利益直接对接神圣罗马皇帝。他上任后的第一件事,就是整理出版《格罗高公国特权合集》(Glogauisches Fürstenthumbs Landes Privilegia, 1653),其中收录了从1310年到1652年的主权特许状,重点展示神圣罗马帝国皇帝从马克西米连二世(1571年)到费迪南德三世(1638年)对格罗高公国特权的授予和更新声明。虽然这些特权只是授予格罗高公国新教等级十分有限的地区主权,格吕菲乌斯以此表明,他无意挑战哈布斯堡王朝的权威,而是愿意遵循既存的法制秩序,通过法律的渠道捍卫格罗高公国已有的主权,通过和谈去促成更多的权益。

面对强权夹击的境地,格吕菲乌斯坚守法律与道德,认为主权者为实现国家间和平应作出必要让步,以尽可能减少争端。虽然格吕菲乌斯希望在尘世间实现持久和平,但很多时候它只能是一个美好愿景,许多违反道义的行为反倒会带来更大利益。格吕菲乌斯深知这一点,但作为路德教信徒,他还是坚信维护地上王国的和平会取悦于神,而违反自然法的行为终将招致正义的惩罚。

徐旖,北京大学2024届德语语言文学专业博士,研究方向为德语近现代文学,近期重点为德语巴洛克戏剧,曾被选派至德国慕尼黑大学、柏林自由大学、柏林洪堡大学交流访学。