新刊首发|滑骐印:沃格林与《高尔吉亚》中的审判神话

编 者 按

埃里克·沃格林(Eric Voegelin)的思想如汪洋,初涉者只好借助航标。柏拉图的对话作品《高尔吉亚》可谓是沃格林思考的起点与终点,这当然不是一个关于写作时间的判断。起码从形式上看,沃格林对《高尔吉亚》的讨论被置于他集中解释柏拉图对话的开端,也被置于其思想的提纲性文本《科学、政治和灵知主义》的结尾。从解释本身来看,这一讨论涉及沃格林整体思路之中的起点即“情感”与终点即“审判”。当然,沃格林对这些问题的思考或许有先入为主的其他来源,并非如柏拉图理解自己那样理解柏拉图,但我们依然可以试着从柏拉图对话本身更为整全的视角给出一个判断,即沃格林的理解处于何种层次。

一 情感

为什么说“情感”是沃格林思考的起点?在《政治观念史稿》(下称《史稿》)使用的符号中,“情感”(sentiment)是具有决定性的原点,它决定了“召唤”,进而塑造了或者搅乱了(政治)秩序。沃格林对“情感”的理解与当时流行的现象主义式理解相当不同,他的“情感”并非基于感官欲望。正如他在授课时常常谈到的那样,“需要发展对不义的正当愤慨这一美德,以之作为成熟人格思维与行动的起源”,所谓“情感”指的正是这种对正义与不义的道德敏感。虽然题为“政治观念史稿”,但不难看到,沃格林实际上在做的是透视“观念”的“情感”来源。“观念”作为“召唤”之一种则指“混杂了虚假情感”的那种,脱离了其“情感”根源,在字面上浮动。相同的观念在不同时代的重复,其背后可能是相当不同的情感,而同代人间的不同观念差异也可能基于相同的情感,需要相当敏锐的辨识力才能看清。

▲ 《政治观念史稿》卷一《希腊化、罗马和早期基督教》

因此,尽管《高尔吉亚》中的“情感”(pathos)与《史稿》中的“情感”(sentiment)并非同一个词,但由于沃格林将其指认为“先验的人类共同体”之生存“更深的层面”,我们仍能察觉出沃格林倾向于把什么样的东西作为起点。而且,比照沃格林对pathos与sentiment的解释,这种共通性就会更为明显:

这也是埃斯库罗斯风格的“承受”。既然沃格林本就鄙薄符号,遵循他自己的原则,我们也许就辨识出了两个不同名相的“情感”所源自的一致经验。所谓的情感(道德敏感)也仅仅是起点而已,因为它也可能发展成为一种病态邪恶。在未完《史稿》的中断处,即对巴枯宁晚期著作的分析中,沃格林批评巴枯宁的教条化演变。晚期巴枯宁是“庸俗的”,之前则“更清醒”。这种清醒在于,那时的巴枯宁没有让自己像克鲁泡特金、托尔斯泰或甘地那样置身“恶”外。他没有“自居正义”(《卷八》,页249),而保持着神秘历史戏剧中的僵局——恶不可消除的僵局。正是由于巴枯宁这种“对社会中苦难和罪恶的负疚体验”,沃格林称其为一个“在道德上高度敏感的人”,但他又由于“加上改革行动的意志以及对无能的体验”,走向恐怖主义的自我牺牲(《卷八》,页301)。因此,恶是重叠的,以恶制恶的意志将堕入恶的循环,而由于人性本身不可避免地作恶,不求助超越之善而非人性之善(启蒙道德)的话,再具有道德敏感也无益。沃格林早就意识到这一点:

尽管最终需要“同样强大、在宗教意义上是善的力量”,情感作为起点仍然是决定性的前提,使共同体的交流成为可能,否则只会是现象主义式人格瓦解后的麻木与冷漠。“情感的共同体是为死者的审判做准备”(《柏拉图》,页80),而没有情感的共同体,审判也无从谈起。现象式着魔的灵魂将会视之为一种可以脱轨的教义,在享乐中等待或许注定的无所谓的命运。但在沃格林的理解里,这种无情的灵魂拒绝交流,这本身就是一种永罚。尽管未被提及,但《斐多》更为清晰地表达了沃格林试图说明的东西,即这种永罚背后的根本含义:对灵魂不朽的否认(107c5-d5)。

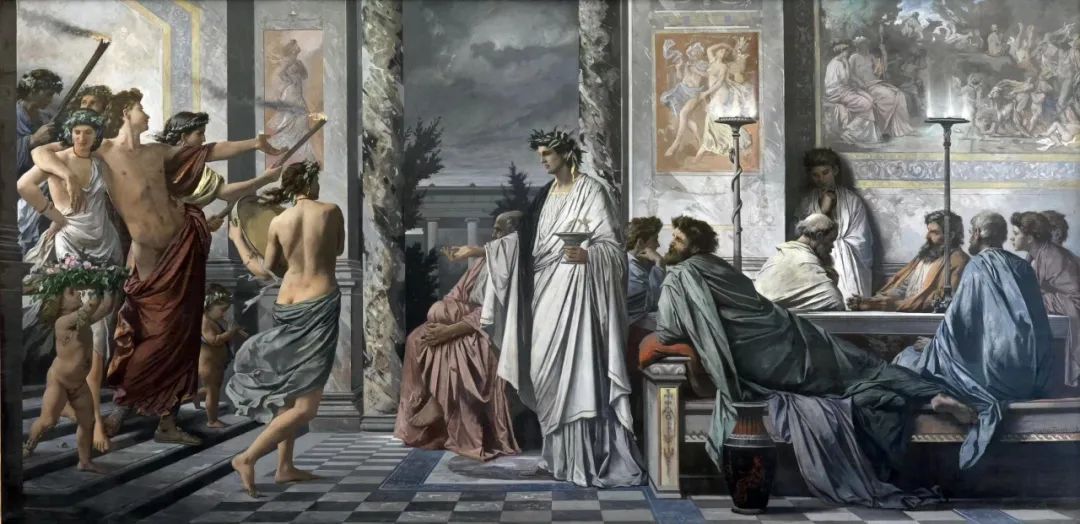

▲ 《苏格拉底之死》

二 审判

《高尔吉亚》中的审判是一个神话。这个神话本是针对卡利克勒斯而作,他未必接受这个神话,沃格林则明确接受。神话固然也以“真实”为基础,这个“真实”却是灵魂中较低的非理性部分:欲望或血气。当我们认识到“情感”是沃格林的起点,他对神话的偏爱也就不奇怪了。卡利克勒斯之所以可能不会被劝服,根本上是由于他没有真正的道德义愤。柏拉图并非没有看出这一点,因此终末论色彩的审判神话并非仅仅诉诸道德义愤,而是同时含混地满足着隐秘的欲望——不义者的报复欲望。审判于是与报复联系在一起。仔细说来,血气本身就十分含混,而道德义愤属于被理智牵引着的血气,报复心属于被欲望牵引着的血气,因此又有根本的差异。尽管如此,卡利克勒斯也并未给出欲望的回应,而是陷入沉默。沃格林因此显得是个积极的回应者,且以理智在回应,但他并未意识到这一点:尽管由理智牵引,道德义愤本身仍是一种血气。就此而言,能被劝说的沃格林自然高于不能被劝说的卡利克勒斯,“古典政治哲学只限于对某些人言说,这些人因其自然性情和教养而视那些道德区分为理所当然”,而卡利克勒斯属于“对道德区分及其重要性毫无品味的人们”。有道德品味的沃格林也并未上升至这一劝说的顶点:净化掉道德义愤的哲学生活。

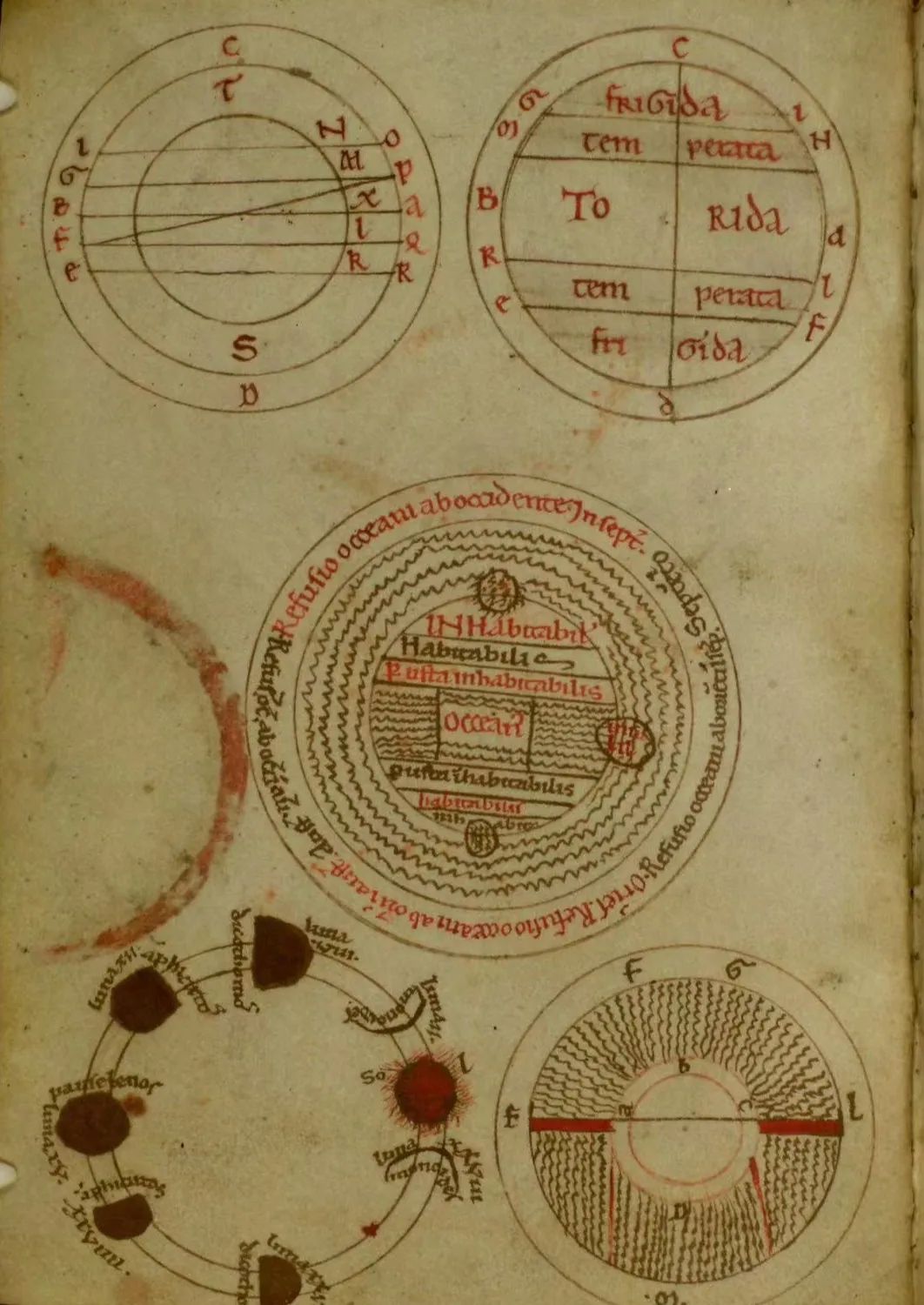

载《犹太、希腊、罗马历史图集》抄本(16世纪),巴黎法国国家图书馆 藏

通过为哲人安排奖惩,《高尔吉亚》看起来使哲人服从于某种神义论。《高尔吉亚》的审判神话区别于《斐多》和《王制》(又译《理想国》《国家篇》),只有神义论而没有宇宙论。宇宙论关系到整全与知识,因而诉诸理智,进而指向哲学静观,高于诉诸欲望与血气的神义论。但对沃格林来说神义论问题才是一个根本问题,“情感”与“审判”都是表达与处理这一问题的符号。沃格林的起步之作《政治的宗教》就以这个问题作结:

在后来的《焦虑与理性》中,有无问题被视为焦虑的根源,神义论问题作为一个“理性”问题则成为对这一问题的回答。在走向这样一个结论的过程中,沃格林有意“突破”宇宙论,将神义论置于其上,于是难免颠倒柏拉图的灵魂次序。在《高尔吉亚》中新的宙斯审判下,人们无知而困惑,仿佛有圣经上帝之神秘,仿佛也会出现怀疑的约伯。柏拉图通过引入哲学(伴随真理)来取代冥府的审判官,超越这一神义论(正义)氛围,引哲人入幸福岛,尽管是以神义论的形式,这一顶峰还是得到暗示。但沃格林的理解完全拒绝这一暗示,别尔嘉耶夫的话得到特别引用,“只有好的灵魂才处于地狱之中”,这个哲人不是要被送去幸福岛,而是要永远处于地狱中。沃格林将静观(冥思)理解为一种灵性紧张:

这种审判无有尽时,有埃斯库罗斯的肃剧本色,“能永久地面对审判感受自身是可治愈灵魂的标准”(《柏拉图》,页94)。但在施特劳斯的理解中,(像在海德格尔那里一样)此种体验“明显具有基督教来源(良知、罪、向死而在、焦虑)”,而哲人更近谐剧色彩,“过去的哲人们完全相信,全智的上帝将不会以永罚或任何其他方式来惩罚寻求真理和明晰性的人们”。这是一种平静(serenity)。

三 静观

沃格林显得对这种静观的平静体验完全陌生,这在他谈及亚里士多德时尤为明显。《诗术》中的“通过悲悯和恐惧而净化”本来指向一种静观,却被沃格林说成庸俗的心理疗法,且要为作为真正肃剧体验的受苦所取代。《政治学》中对种种问题的沉思(静观)则被沃格林视为对柏拉图创造意志的紧凑型产物的瓦解与扭曲(详见《柏拉图》,页337)。《尼各马可伦理学》中作为最高生活的沉思生活得到沃格林详细讨论,但他却更关心没被亚里士多德充分阐述的、与新的宇宙神话相关的“宗教后果”:

这个问题在沃格林对柏拉图的解释中有更明确的表述:

▲ 中世纪拉丁语《蒂迈欧》中的一页

英国博德利图书馆 藏

为什么要将灵魂的秩序强加(劝说)于宇宙?因为在沃格林对神义论的理解中,只有在灵魂中而非在宇宙中才能发现秩序:

这段直接提及神义论的话尽管是在警示灵知主义者,但并未否定灵魂能发现秩序且只有灵魂能发现秩序。灵知主义者忘了世界的本来面目,但将秩序托付给灵魂穿透神秘的尝试不也忘了神义论的本来面目吗?这种尝试的独断性甚至通过否定秩序能在“世界”中找到而得到强调,如果没有灵魂的干预,宇宙本身就会被断言为无序。《高尔吉亚》中也有简短的宇宙论,但与审判神话完全分离,那里明确地讲出何谓宇宙的秩序:几何平等。奇怪的是,沃格林甚至在讨论与此关系密切的《蒂迈欧》(又译《蒂迈欧篇》)时也没有在意几何这一重要中介。于是,一个极其危险的问题被轻易处理了:这样的宇宙秩序是由灵魂秩序赋予的吗?宇宙论虽然高于神义论,却仍非顶点,更高的是理念论。在沃格林对《王制》的理解里,理念证实的恰恰是灵魂的秩序。可是,洞穴喻中“刺眼”这个刺眼的譬喻不是提醒说我们只是在“看”吗?这一要害也可以从施特劳斯对《会饮》中苏格拉底与阿里斯托芬的差异的解释来理解:

……真正的整全是太阳、月亮和大地。因此,在最高的可能情形中,虔敬不在于恢复最初的一体,而在于观看宇宙诸神——太阳、月亮和大地。爱欲的实现将是凝视。在这种情况下,爱欲会由于自身的自然本性倾向于凝视。多情拥抱中对在场之人的观看,不过是真正的观看的一次预先品尝。不过,若是最终结局是合一,那它就不可能是理论生活,不可能是凝视。这种一体会破坏凝视的可能性,用现代的语言来说,会破坏主体与客体间的面对。只有保持分离状态的一个部分才能拥有凝视。我们也可以说,阿里斯托芬理解的爱欲是(用现代语言说)泯灭自我。阿里斯托芬没能辨认出哲学中的爱欲——这应该很清楚,因为他所理解的人的极致是没能力进行哲学思考的一种存在者。因此,他暗中在自己的谐剧中指控苏格拉底无爱欲。如果不以水平的方式、不在同一层面上,阿里斯托芬便无法构想爱欲,他不能像苏格拉底那样垂直地构想爱欲。他只有通过相互性才能构想爱欲。他不理解心智(mind)——nous[理智]——及其单向性。

▲ 柏拉图之《会饮篇》,安费尔姆·费尔巴哈 绘

从埃斯库罗斯到阿里斯托芬,又一次,我们发现沃格林自觉或不自觉地站在诗人一边。沃格林如此表述他对理性与启示的综合:

这话出现在他对《亚伯拉罕启示录》中一段话的评论中,在这里,他还特别提到“该启示录是一项分析杰作,可与《会饮》中对美(kalon)的柏拉图式上升相媲美”。虽然不同于阿里斯托芬,沃格林也能在神人之间“垂直地构想爱欲”,但他仍然“只有通过相互性才能构想爱欲”。而我们不会忘记,《会饮》涉及理念论的上升顶点仍然是一种“观照”,观照作为“单一形相”之“美”的“某种单一的热爱智慧本身的知识”(210d-211b5)。“居间”这一沃格林的成熟符号作为审判体验的某种变形,对他的思想体系来说似乎并不意味着洞穴喻中的灵魂转向。仅仅与灵知主义者缠斗尚不足够,在审判那些“居间”的逃离者或取消者之前,我们还是要先好好看看自己是否真的看清世人与大地的真实模样。尽管沃格林对“忘记世界本来是什么样子”有所警惕,但他明知道“冥思本身,以及在冥思的紧张中生存,对于大多数人来说是无法承受的”,却还是将确定性的诱惑算作需要克服的“人类的一个普遍问题”(《现代性》,页88),提出“我们每个人都拥有在自身生命之中克服这种精神危机的手段”“每个人都有责任去避免这种愚昧,让自己生活在秩序之中”(《现代性》,页27),似乎舍此就难免沦为灵知主义。但只要大多数人还是为了确定性而生活在“无法承受”与“诱惑”里,沃格林或许也难免《高尔吉亚》那种“非常负面的判断:所有人或绝大多数人都是非常坏的”,难免“缺乏技艺地极为信赖某人”(《斐多》89d5)。

哲人的净化首先是一种自我净化。沃格林如果不能洗却那种神秘主义的双向参与感觉,就注定无法体验到何为哲人的静观,也无法顺从于真正的神义和启示。这一切都已在“情感”那个极不整全的、上升乏力的起航处被判定。

作者简介

延伸阅读

● 新刊|岳圣豪:通往重归自然哲学之路——评查尔斯·卡恩《柏拉图与后苏格拉底对话》

● 《古典学研究》期刊要览

编辑|赵启达

插图来自网络,与文章作者无关。

如有涉及版权问题,敬请联系本公众号删除。