最佳政体的基础是什么——《城邦与人》对《政治的概念》的回应

编 者 按

本文原题为《〈城邦与人〉对施米特〈政治的概念〉的回应》,杜顿(Brett A. R. Dutton)撰,蒋鹏译,选自 《施特劳斯与古今之争》(刘小枫选编,上海:华东师范大学出版社,2010年1月),略有删节。为方便阅读,本次推送删去全部注释,有兴趣的读者可查看原书。

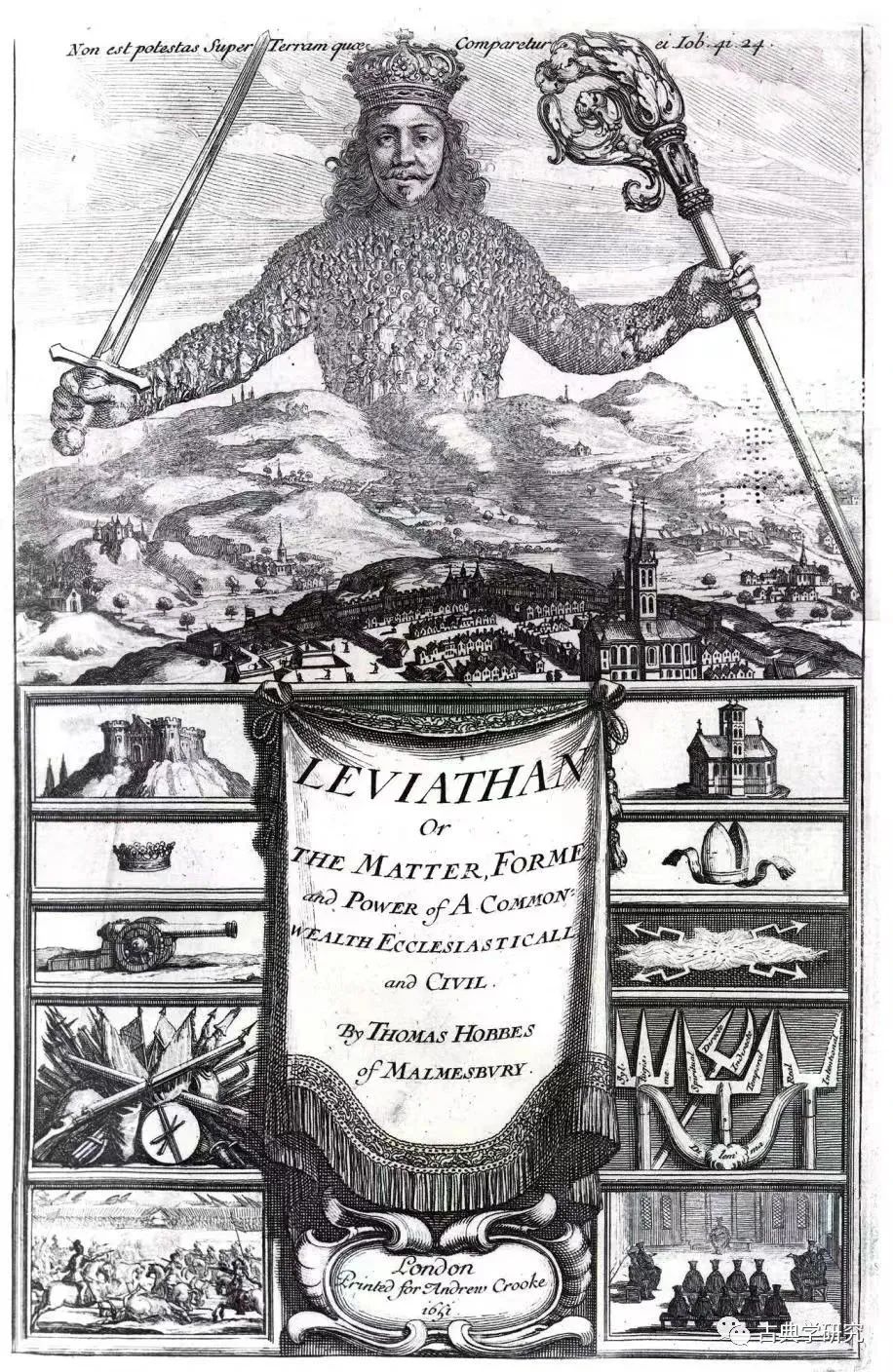

▲

右:《城邦与人》书影,施特劳斯著,黄俊松译,华东师范大学出版社,2022

政治中的政治是一种被希腊人称作政制(Politeia,柏拉图《王制》的原始标题)的现象。在其被概略地解释的意义上说,这个词意指某种与宪法相似的东西。政制指定了政府的特征,以及政府的权力。其次,这是一种更重要的意义,即政制指定了生活方式。一个社会的生活方式断然被它的等级制度——现在被称作阶层——所决定。随即的问题表明了这种阶层最宏大的形式:何种类型的人在光天化日之下占支配地位,并且拥有关于强制力、服从、尊重的观点?由于社会在其作为一个社会的行动中表现其自身,那么,作为一个整全的社会培育和赞赏何种习俗呢?何种道德体验藉着政治秩序而得以起作用呢?基于我们当下的日常经验,我们会立即发现,存在着多种多样的政体。这些政体之间的冲突只是人类之间的一种冲突而已。因此,产生了关于什么是最佳政体的问题。

▲ 柏拉图的《会饮》,弗尔巴赫 绘

▲

左:施米特(Carl Schmitt, 1888—1985)

右:施特劳斯(Leo Strauss, 1899—1973)

施特劳斯如何回应施米特

施特劳斯如何回应施米特为政治正名的企图?施米特认为,政治基于相冲突的信仰。相冲突的信仰是命运——被定义为历史必然性——的一部分,信仰则是政治的基础。通过挑战施米特对信仰的依赖,施特劳斯要求回归自然、回归古典的自然正当,或者自然正确。施特劳斯指责施米特仍然站在自由主义的视野之内,因为,施米特接受了霍布斯的许多政治理论。施特劳斯主张,施米特相信,不可能超越“自由思想的诸体系”,因为没有其他体系取代过自由主义。依照施特劳斯的观点,施米特也依赖历史命运。施特劳斯暗示说,施米特接受了历史主义。在历史主义思潮中,思想家不能超越他们特殊时代的“具体处境”,或者历史时刻。藉着命运或历史命运,施米特的意思是说,作为一系列历史事件的历史为上帝的神意提供了神秘的启示,任何人都不能确凿地理解上帝的神意。与之相反,施特劳斯却主张,最佳政体是无限的,因为最佳政体是“自然的”,因而也是普遍的,它不是基于独特的历史处境的政体。

通过回应施米特,施特劳斯将“自然”定义成通过检验权威意见而得以显露的东西。人们在一切时代、一切地方都能够接近这些权威意见。施特劳斯将这些意见定义成,对一些有助于常识的事物的前神学描述。从根本上讲,常识一直是道德意义上的政治。最权威的意见包含“神圣的律法”,或者在所有社会都能发现的远古习俗。因此,施特劳斯和施米特都享有一种对“神圣的律法”的相似兴趣。然而,与施米特不同,通过质问城邦的权威意见,施特劳斯追逐苏格拉底。依照施特劳斯的观点,通过追问什么是人类最高的善的问题,苏格拉底解决了关于确定什么是最好的生活方式的问题。因而,这就导致了一种对现存政体或者生活方式的讨论,并且最终也导致了关于最佳政体的问题。苏格拉底主张,最佳政体取代了充满无尽冲突的意见或者信念。然而,所有的这些意见或信念都宣称自己是正确的。最佳政体成为最好的生活方式,或者哲学生活的等价物。更为重要的是,对于施特劳斯而言,由于最佳政体是公正的,并且也能够被(理性地)证明是最好的生活方式,所以,施特劳斯暗示说,相对于施米特对充满潜在冲突的信仰的依赖而言,最佳政体为政治生活提供了一种更好的指导。

▲ 苏格拉底演讲,路易斯·约瑟夫·勒布伦 绘,1867年

由于其部分认同施米特的观点,通过严肃地对待道德问题,施特劳斯开始了其对施米特的回应。道德代表了社会所持守的权威意见,正是这些受尊重的意见,才形成了施特劳斯对如下问题的研究基础:什么东西构成了最佳政体,或者过最好的生活方式意味着什么。这就是施特劳斯为何通过提出关于神的问题来结束《城邦与人》的原因,因为,关于神的问题是前哲学社会的基本信念,并且还巩固了最权威的意见。诸神是迷信的城邦最为严肃对待的权威。神的权威也是施米特政治的概念的主题。在施米特看来,政治必须作为政治神学才能得以呈现出来。因此,由于其部分认同施米特的观点,施特劳斯就如此来结束《城邦与人》:

因为,“对我们而言,首要的东西”并不是对城邦的哲学理解,而是这样一种对城邦的理解,即这种理解是前哲学的城邦所固有的观念,那么,依照这样一种对城邦的理解,在对神的一般理解中,城邦将其自身视为神的臣民和附庸,或者必须敬仰神性的东西。仅仅通过从这一点开始,我们将向极其重要的问题的巨大影响敞开。尽管哲人并不经常提出神是什么(quid sit deus)的问题,然而,这个极其重要的问题却与哲学相吻合。(第241页)

通过转向社会关于诸神的权威意见,施特劳斯指出,他之所以提出关于统治的问题,则是因为诸神或神圣的权威通过要求顺从而统治着人类。诸神与其对城邦的统治之间的这种联系就是“神学-政治问题”,或者是谁或什么事物应该统治共同体的另一种表述。依据施特劳斯的观点,不管怎样,或者对任何人而言,统治必须是权威性的,并且,它必须提供稳定的、节制的政府。因此,施特劳斯并不关注圣经启示是否会驳斥哲学的问题,而是关注:相对于施米特的政治的概念而言,政治哲学是否能够为政治生活提供一种更好的指导。此外,施米特所理解的政治则以包括神意在内的历史必然性为依据。

对于施特劳斯而言,最佳政体以自然为依据,并且能够存在于一切地方、一切时代;最佳政体为政治生活提供了一种理性的范式,即使最佳政体可能永远不会被最文明的社会所采纳(第17、25、49页)。鉴于只有哲人才能够完全理解最佳政体,但哲人拒绝参与政治生活,并且鉴于少数人认可哲人,所以,施特劳斯并不认为,现代社会将会永远施行最佳政体。对于施特劳斯而言,这仅仅意味着,“最佳政体”只存在于言辞之中,不可能实际产生出来(第49、124、125、127页)。在《城邦与人》中,施特劳斯公开说,“……最佳政体是不可能的”。但是,这并不暗示说,最佳政体不能用于判别各种现存的政体(第131页)。

依照施特劳斯的观点,最佳政体存在于最优秀的人的灵魂中,并且最好被表述成一种生活方式。这种生活方式包括对万事万物背后之真理的探索。作为一种无尽的探求——关注与正义、智慧以及其他美德密切相关的最高问题,施特劳斯将政体理解成这样一种政制,即它作为一种对话的生活、一种对智慧的探索而得以展现出来。因此,施特劳斯强调与政治行为相反的节制。然而,施特劳斯却主张,最佳政体已在历史的讨论中丧失掉了。这种历史讨论产生于马基雅维利,并且持续至今。然而,现代却往往强调“善与美德的对立”。藉着这种吊诡,施特劳斯的意思是说,美德不再与通过理解最佳政体而得以实现的完善密切相关,只与人类无限的欲望相关。人类的欲望强调“个人的善与共同的善之间不可调和的冲突”。因而,美德变得与个人和社会的自我保存密切相关(第88页)。在《城邦与人》的“导言”中,施特劳斯向读者讲诉了这种状况何如产生的过程(第7页)。

施特劳斯和施米特都认为,20世纪的西方文明已走向衰落,因为政治——被定义为对最好的生活的追求——已经淹没在诸如“经济”、“文化”之类的概念之中。从本质上讲,政治已作为社会科学的一个主题而消失了。施特劳斯说,他“发现现代心灵已经失去了其自身的自信或肯定,他们的自信和肯定已取得了超越前现代思想的决定性进步”。施特劳斯继续说,“我发现,现代心灵正变成虚无主义,或者变成其在实践中一样的事物,即狂热的蒙昧主义”。在《城邦与人》的“导言”中,施特劳斯提到了这个问题,并且把它视为“西方的危机”。在“西方的危机”中,西方“对自身的目的已经迷茫不堪”。

在《城邦与人》中,针对这个问题,施特劳斯提出的一个主要原因则是,政治哲学已经变成“意识形态”。如此,施特劳斯意思是说,政治哲学不再是社会科学公认的领袖,它“已被政治哲学史所取代”。施特劳斯称这种状况“荒谬绝伦”,因为这种状况取代了一种学说:“通过检验或多或少杰出的错误,这种学说宣称自己是正确的。”对于施特劳斯而言,这意味着,哲学著作的读者不再打算阅读这些作品,特别是政治哲人所撰写的著作,因为,这些作品的作者企图让读者来阅读他们的作品。施特劳斯抱怨的是,读者已经认为,他们预先就知道,这些著作是错误的,并且与作者的观点相左(第2-3、8页)。因此,施特劳斯主张,西方文明的危机与“文化”有关,或者更详细地说,与对“高级文化”(high culture)的拒斥相关。“高级文化”一直被描述成“人类思想”最高的可能性。

在《城邦与人》的“导言”中,施特劳斯追溯了文化的发展过程,即从被定义为“综合的文化”,发展到复数形式的文化。复数形式的文化则意指认同许多在传统看来极其粗俗的文化。施特劳斯抨击了那种其视为文化相对主义的东西。文化相对主义不再承认“心灵文化”(the culture of the mind)。此外,施特劳斯还主张,人类所遭遇到的“基本的谜”还没有被破解。施特劳斯相信,通过询问基本的问题——“某物是什么”,柏拉图的政治哲学为澄清这些谜语提供了另一种方法。鉴于危机与文化相对主义密切相关,在《城邦与人》论及亚里士多德的那一章中,施特劳斯在关键的段落讨论了“文化”的发展。可见,“文化”问题是一个共同的线索,它贯穿施特劳斯的“评论”,以及其在《城邦与人》中对施米特最终的回应。

施特劳斯和施米特的写作艺术

在20世纪30年代,施特劳斯就已经转向霍布斯的著作,因为,

霍布斯的政治哲学是现代首次奇特的尝试,它试图为人的正确生活的问题提供一种清晰的、彻底的答案。另外,人的正确生活的问题同时也是社会的正确秩序的问题。

正是当施特劳斯倾心于霍布斯时,他才开始对施米特论及霍布斯的思想感兴趣。施特劳斯关于霍布斯的论著于1936年出版。在1965年的德文版“前言”中,施特劳斯提醒读者注意施米特在《政治的概念》中已阐发的观点:

霍布斯是“迄今为止最伟大的政治思想家,并且或许是唯一一位真正系统的政治思想家”。施米特关于霍布斯之伟大及其重要性的判断理所当然地增强了我对霍布斯的兴趣。并且,这种判断也与我当时的感受或体验相吻合。

正是藉着霍布斯以及其对中世纪政治哲学的阅读,施特劳斯才加深了其对霍布斯的老师——亚里士多德、柏拉图、修昔底德——的理解。通过阅读这些对自身了如指掌的作者的政治著作,施特劳斯总结说,这些作者使用了一种独特的写作形式;这种写作形式被设计来向一些读者诉说一些东西,向其他的读者诉说另外的东西。施特劳斯将这种写作形式称作隐微的写作艺术。隐微写作仅仅意指字里行间的写作艺术,或者使用多种技巧来隐藏作者对某个问题的真实想法。

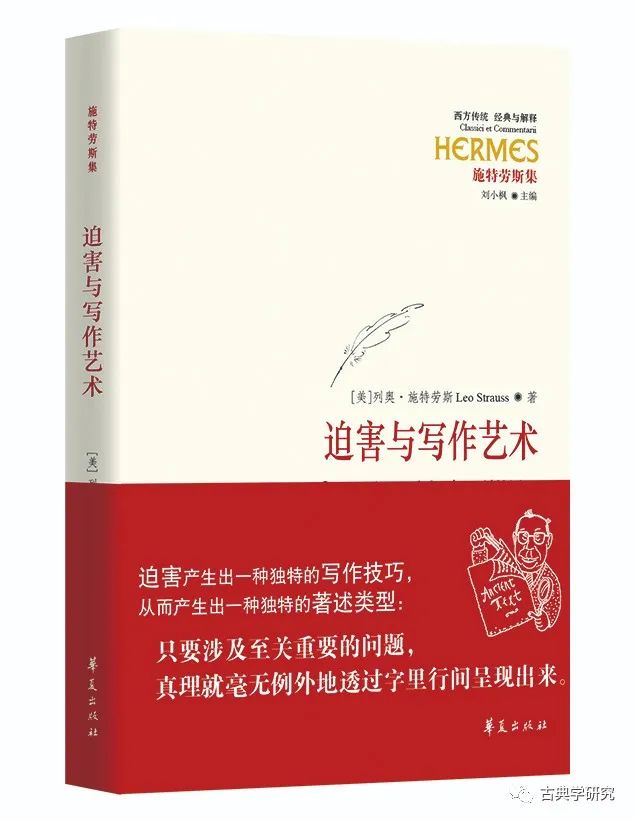

在《迫害与写作艺术》中,施特劳斯主张,隐微主义“基于这样的假设,即在人类中间,存在着一种严格的区分。人类被分成有灵性的或者聪明的少数人,以及无灵性的或愚蠢的多数人”。施特劳斯勾勒了一些用于吸引这些有灵性的读者的写作技巧。它们包括:矛盾、运用有结构的章节、省略一个论证的关键部分、有意的诡辩和佯谬的表述、一章或一卷的中间段落的重要性、有意的“错误”(这些错误会让聪明的学生蒙羞),以及一本书隐匿的结构。依照施特劳斯的观点,这些包含上述写作技巧的著作之所以被撰写出来,则是为了吸引“有可能成为哲人”的年轻人。施特劳斯认为,阅读和写作的艺术,与思考艺术或者哲学生活密切相关。因此,对于施特劳斯而言,写作艺术与政治问题或者聪明人最好的生活方式密切相关。为了掩饰其利用《城邦与人》的绝大部分篇幅来回应施米特,施特劳斯运用了上述的一些写作技巧(同上,第36页)。

研究施特劳斯著作的一些注释者已证明,施特劳斯并未向一般公众揭露他所知晓的一切事情,并且,他也是一位审慎的作家。彼德曼(Larry Peterman)证明,施特劳斯的《思索马基雅维利》是一部精心写就的著作。彼德曼还注意到了作者精心的谋篇布局,以及施特劳斯对马基雅维利著作中需要解释的细节进行决定性的遗漏。他甚至还列出了诸如施特劳斯的“命理学模式、断章取义、意味深长的沉默、以及有意的自相矛盾”之类的东西。彼德曼对施特劳斯的文风的解释则是,此种文风服务于“一项教育目的”。彼德曼主张,施特劳斯的文风是政治与“纯理智”的连接。这种文风还意味着,施特劳斯承认正统学说的重要性,以及哲学(理智)研究令人不安的倾向。在我看来,《城邦与人》同样是一部精心写就的著作,因为,它被组织成一种应对施米特的回应。通过运用一种早已被一些学者所忽略的晦涩方法,在一章的内涵当中,施特劳斯划分了若干的段落。同时,施特劳斯使用了一个书名,以及其最钟爱的施米特式的语汇,以此来强调他正在回应施米特的论证。通过将其著作划分成17个章节,施特劳斯使读者反思那组数字的运用,以及数字的运用如何能够有助于其回应施米特政治的概念的主题。

施特劳斯知道,对于中世纪哲人迈蒙尼德而言,数字17代表着“自然”。这就暗示说,施特劳斯提供17个部分的目的就是,突出“自然”是其回应施米特政治的概念的基本选择。而在施米特看来,政治就是命运。施特劳斯已经告诫政治著作的读者,对于引导如何去阅读一本书的说明而言,他们必须留意个别内涵。在《城邦与人》中,施特劳斯将一整章用于讨论写作和阅读艺术。并且在第六部分 “论柏拉图的《王制》”中,他安排了13个段落,将其用于讨论如何阅读柏拉图对话的问题。所有这一切都绝非偶然。施特劳斯也将《城邦与人》最长的一章即第三章的大部分内涵用于讨论如何阅读修昔底德的纪事。对于发现其对施米特的回应而言,施特劳斯在“评论”中,以及其在《城邦与人》中所运用的写作艺术则极为重要。

伯纳德特为《城邦与人》中的写作技艺提供了唯一的引导。并且他还主张,施特劳斯精心地书写和构思这本书。伯纳德特告诫说,施特劳斯的佯谬一直“与科学势不两立”,然而,这种佯谬却“在政治哲学中融通自如”。这一点意义重大,因为,施特劳斯将第二章——“论柏拉图的《王制》”——的开篇部分用于讨论那些献给一个或两个读者的作品对佯谬的运用(《城邦与人》,第51-53页)。以一句源自施特劳斯《思索马基雅维利》的引文——称其为“黄金句”——的形式,伯纳德特也为施特劳斯《城邦与人》的读者提供了一条线索。他写到,“内在于事物表面的问题,以及仅存于事物表面的问题则是事物的核心”(《思索马基雅维利》,第13页)。伯纳德特的要点是,在文本中所出现的语汇的表层意义中,读者能够发现施特劳斯隐匿的讯息。

德国学者迈尔最先发现了施特劳斯与施米特之间隐匿的对话。迈尔认为,在施特劳斯对施米特的《政治的概念》的书评发表之后,通过对随后的版本作出大量更改,施米特回应了施特劳斯的批评。迈尔列举了若干变更,诸如从对霍布斯的重述,到删除关键词两端的引号,直到1933年出版《政治的概念》第3版为止。然而,这些更改却不包括任何提及施特劳斯的脚注。由于施米特在1933年就已经加入纳粹党,并且鉴于施特劳斯是个犹太人,施米特未能承认施特劳斯对自己修改《政治的概念》的促进。这场施特劳斯与施米特之间隐匿的对话并没有中断,施特劳斯对施米特的回应最终采取的是1964年发表的“神学-政治论”——《城邦与人》——的形式。

不过,迈尔已经证明,施米特知道如何阅读施特劳斯,还注意到施特劳斯在“评论”中的暗示。有证据表明,施米特知道如何极其细心地写作和阅读。施特劳斯猜想,施米特将会阅读和理解《城邦与人》的目的,这也并非无据可依。胡斯默特(Ernst Husmert)和汤弥森(Piet Tommissen)都提到,施米特是一位熟练的讽刺作家,他以笔名Erich Strauss,或者有时以笔名Erich Strauß抒写诗歌。施米特从他的前波恩大学同事考夫曼(Erich Kaufmann)那借用了基督教名字“埃利希”(Erich),还利用了施特劳斯的姓氏。通过抒写这些诗歌就可以解释,施米特希望施特劳斯能够回应其友谊的序曲,还希望施特劳斯能够谅解自己在1933年犯下的错误。然而,没有证据表明,施特劳斯读过这些诗歌。即使施特劳斯读过这些诗歌,也没有证据表明,他回应过这些诗歌。

被发现的六条标准

要证明施特劳斯在《城邦与人》中回应施米特,有三个文本值得研究:施米特的《政治的概念》、施特劳斯对施米特《政治的概念》的评论、《城邦与人》。这三者都与施特劳斯对神学-政治问题的理解密切相关,也与施特劳斯藉着对最佳政体的解释而获得的对政治的超越密切相关。施特劳斯同意施米特在《政治的概念》中对政治的某些论证,然而,更为重要的是,施特劳斯勾勒出了其在施米特的著作中所发现的六条标准。并且,这六条标准必须满足对政治的成功正名。如果要证明施特劳斯的《城邦与人》涉及了施米特,人们必须确定这本书与施特劳斯对施米特《政治的概念》的“评论”之间的联系。在“评论”中,施特劳斯勾勒出了如下标准:

1. 通过承认“人的危险性”是“政治状态的最终预设”,人们必须肯定政治。这就意味着,人类必须被证明是“道德堕落”意义上的“恶”人,因此,人类需要政府(统治)。

2. 政治需要“一种具体的对立”,比如,它预设了“可怕的紧急状态”(Ernstfall),或者“战争的可能性”。

3. 当政治被表述成“抉择”时,政治必须具有“超越私人义务的特征”。政治意指一种公共义务,而这种“公共义务”却“摆脱了一切任意的私人武断”,因此,政治不可能是中立的。

4. 因而,可以断定,在确定谁是朋友、谁是敌人时,这种抉择具有一种决定性的、非中立的内涵。

5. 政治预设了“正确的信仰之间的争吵”的存在,或者关于“什么是正当”的战争的存在;

为了方便起见,可以将这六条标准列举如下:恶、紧急状态、抉择、内涵、正当、秩序。因为施特劳斯的著作一直隐晦难懂,所以,我们必须对施特劳斯为了肯定政治而对六条标准所做的总结做出解释。

(1)恶

通过转向第一条标准——道德之恶的必然性,施特劳斯主张,苏格拉底学派——柏拉图、亚里士多德、色诺芬都深刻地意识到人类的危险性(人类自然的贪欲)。马基雅维利、霍布斯、洛克却把人类自然的贪欲当作其各自政治学说的基础。通过同意施米特的观点,施特劳斯接受了世上之恶存在的全部益处(goodness)。这种恶存在于自然灾害中,并且也存在于人身上,即道德的羸弱。然而,施特劳斯却质疑施米特的如下要求:例外必须基于原罪,或者必须基于其视为恶之普遍存在的东西。通过接受人类之恶的柏拉图式的观念,而非对原罪的必然性保持沉默,施特劳斯主张,对于这些完善其理性、变成好的个体的个人而言——不管哲人还是高贵的好人,最佳政体都是可能的。

与施米特对作为恶的例外的强调相反,施特劳斯关于政治的定义则强调好和坏,尤其强调政治哲人的仁慈,以及善的观念。善是最佳政体的目标,并且也是高贵的好人之间友谊的美德。与施米特相反,施特劳斯主张,在柏拉图看来,“恶的终止”宁可需要哲人王,也不愿需要对上帝或诸神神圣干涉的期望。然而,施特劳斯却坚持认为,哲人永远也不会统治社会。因此,施特劳斯承认,恶将是政治生活中一种不变的因素(《城邦与人》,第122-124页)。在《城邦与人》中,施特劳斯并未开始着手讨论奇迹之可能性,他更愿信赖柏拉图的如下结论:在决定结果的过程中,机运和自然起着重要的作用。施特劳斯之所以如此行事,是因为相对于圣经信仰或对奇迹的信赖而言,自然和机运为政治生活提供了更好的指导(同上,第117页,第122-129页)。

通过唤起对施米特政治的概念的关注,施特劳斯感激施米特对霍布斯“自然状态”的正名。对于施特劳斯而言,正是施米特为人们进入对自然的希腊理解提供了一扇窗户。另外,要想进入对自然的希腊理解,人们就必须藉着霍布斯的“自然状态”,或者必须藉着施特劳斯称作“秘密的、开端卑微的、无暇的、不会堕落的自然”。并且,这种自然区分了好与坏。对于研究政治而言,施特劳斯称赞施米特正名“自然状态”的重要性。施特劳斯将“自然状态”当作一种回归希腊的自然观念的方法而加以利用。在希腊人看来,自然提供了一种无限的、普遍的标准。如此,施特劳斯把自然——被定义成“一种纯粹的、完整的知识”——用作其回应施米特政治的概念的另一种选择。施米特的政治的概念突出了敌友之间潜在的冲突,而敌友则基于敌对的信仰。施特劳斯主张,通过提供另一种包括善恶之别的普遍主义,他质疑了施米特对历史天意——被定义成命运——的解释。但正因为如此,施米特认定政治即为霍布斯的“自然状态”仍然有重要性和深远意义。当然,这就需要证明,“自然状态”如何与人类恶的本性密切相关。

(2)紧急状态

在第2条标准中,施特劳斯试图满足施米特的极端状况。在这种极端状况下,潜在的战争,及其对立面都要求一种回应。施米特将这种极端状态称作“可怕的紧急状态”或“紧急状态”。施米特主张,群体或者国家都处在极端状况下,或者紧急状态中。通过回应施米特,施特劳斯断言,施米特仍“深陷自由的体系中”,因为施米特并未主张,只存在一种值得为之奋斗的真实目的。通过追随自由主义,施米特否认自然为所有人指明了唯一的目的或者完满。通过将目的消解成纯粹信仰的结果,施米特将潜在的战争当作目的本身。施米特的这种做法促使施特劳斯推断说,施米特的标准仅仅强调战争本身,而没有强调为之奋斗的东西。与之相反,在《城邦与人》中,施特劳斯提出了斯巴达人为何与雅典人交战的原因。同时,施特劳斯拥有柏拉图《王制》中苏格拉底的武士阶层。为了最佳政体,这些武士进行着抵抗潜在入侵者的战斗。

依照施特劳斯的观点,由于施米特追随施特劳斯所批判的自由主义,施米特陷入了矛盾和困惑。在施特劳斯凸显施米特政治——作为纯粹的战争——的概念之荒谬的例子中,这种矛盾和困惑则表现得最为明显。通过捍卫朝向潜在战争的政治,施特劳斯证明,在关于为之奋战的事物的问题上,施米特仍然保持中立。施特劳斯还主张,施米特因而会称赞危险本身。为了驳斥施米特表面上的中立,施特劳斯的例子是,当一位希腊哲人告知罗马将军法比利基乌斯(Luscinus Fabricius)快乐是最大的善时,后者就会回答说,

如果我们在与皮洛斯(Pyrrhos)、萨尼特人(Samniten)打仗时,他们也坚持这位哲人的观点就好咯!

施特劳斯的关键点就是,人们并不为了他们自身的危险性而进行战斗,而是为了逃离危险的目的才进行战斗,因而,和平优于战争。施特劳斯应对紧急状态之要求的解决方法,就是推崇最佳政体。在最佳政体中,哲人或者优良律法统治下的聪明人能够承认、处理、危害最佳社会的最高目的(同上,第107页)。

(3)抉择

第3条标准意思是指,政治必须具有被表现为抉择的内涵。抉择需要包括“一种超越私人的义务”。这就意味着,那种义务必定是公共义务。抉择必定不是中立的,并且,人们必须在导致潜在战争的紧急状态或者可怕的紧急状态的背景下做出抉择。施特劳斯和施米特都暗示说,除非抉择以权威为依据——诸如声称其自身是普遍、正确的神圣正当或自然正当,那么,抉择就需要以责任为依据。此外,责任超越了个体的个人观点或个体的感受。通过决定回归自然、回归并不中立的最佳政体,施特劳斯采取了一种立场。与施米特依赖信仰上帝的抉择相反,这种立场引起了“一种具体对立”。此外,在施米特看来,上帝则是政治的基础。

(4)内涵

在第4条标准下,施特劳斯和施米特都将“内涵”(content)定义成一个社会的统治阶级所敬仰的东西。它是国王神圣的权利、平等、自由或者自然。这两位思想家都主张,最重要的抉择基于对群体、城邦或国家而言不再中立的决定性内涵。然而,通过转向政体或者共同体所敬仰的东西,诸如荣誉、自然、诸神或上帝,施特劳斯巧妙地为施米特提供了事物的秩序。事物的秩序能够导致关于最佳政体的问题,而最佳政体却基于自然和知识。通过正名理智上的完美政体,或依据自然的最佳政体,施特劳斯暗示说,人们因而能够判别任何政体的内涵,尤其是这些锁定僭政的政体。

纽曼(Harry Neumann)有助于解释施米特的国家学说——围绕生死问题而展开抗争。从根本上讲,生死问题产生于不同的生活方式。施米特可能会赞誉第一次世界大战中凡尔登(Verdun)战役所发生的战况。在凡尔登战役中,在确定敌友的概念方面,毫无疑问,法军和德军都不是中立的。丘吉尔注意到这场战役中生命的愚蠢和荒芜。然而,只有少数人意识到,凡尔登战役是第一次世界大战的关键战役。在施米特的意义上,这场战役表现了在绝望的战争中争雄的两个国家。这场战争是法兰西生活方式与德意志生活方式之间的抗争,或者是法兰西共和制与普鲁士君主制之间的抗争。依照纽曼的观点,凡尔登之后的一切战役,包括第二次世界大战中的大小战役,都缺乏凡尔登令人毛骨悚然的激烈程度。纽曼的施米特式解释则是,法国和德国从未从凡尔登军队的损失中正名过来。这就解释了每一方为避免这种残杀而拒绝使用战术或策略的原因。一些人注意到——诸如丘吉尔,德国本可以利用凡尔登的军队首先在东线击败俄罗斯。然而,相对于被考虑过的策略而言,法兰西生活方式与德意志生活方式之间的抗争则更为重要。

尽管施米特可能会赞赏在凡尔登被证明的道德的奉献和严肃性,然而,施特劳斯却在《城邦与人》中进一步宣称,人们能够运用一套层次分明的目的来判别这些政治行为。依照施特劳斯的观点,为了判别这些表示信仰之战的政治行为,最好的生活方式(基于自然的“最佳政体”)提供了一条标准和一项内涵。由于其强调自然和最佳政体,施特劳斯可能会同意说,凡尔登战役是一场毫无意义的浪费,并且,双方本可以更加明智地利用各自的军队。在赞同人权(自然正确)的理性标准时,甚至作为非德意志人、非普鲁士人的施特劳斯都会在如下问题上同意丘吉尔:邪恶的政体是德皇的政体,因为,它将军国主义当作决断的内涵,而决断则是爆发第一次世界大战的原因。

(5)正当

在第5条标准下,施特劳斯拒斥“意识形态”的现代表述。此外,“意识形态”存在于围绕构成正确信仰的东西而展开的斗争之中。对于施特劳斯和施米特而言,意识形态并未解决围绕正确的信仰或正确的生活方式所展开的争斗的问题。在《城邦与人》的“导言”中,施特劳斯讨论了意识形态。依照施特劳斯的观点,这个语词对社会科学家来而言是信手拈来的,然而,意识形态却是与一个与特殊观点密切相关的语词。在那种特殊观点看来,除意识形态本身之外,所有的价值体系都是相对的。对于施特劳斯而言,意识形态并不是相对的,因为它是亘古不移的绝对标准。施特劳斯主张,在真实地理解那些宣称自身是真理的信仰或内涵的过程中,意识形态的运用是有限的,除非真正的真理暗含在意识形态的终极真理之中。施特劳斯之所以反对意识形态,其原因还在于,意识形态妨碍了对真理的严肃探求,因为,这些熟悉意识形态之意义的人早已知晓,一切信仰都是错误的,或者是不正确的。施特劳斯之所以利用意识形态,是因为意识形态是一个耳熟能详的术语。

但是,对于施米特而言,意识形态则是我们遗忘其所定义的政治的一种表现。施米特主张,对于群体所作出的任何抉择而言,“意识形态”都是中立的,因为意识形态否认信仰的关键内涵,诸如信仰所觉察到的真理。依照施特劳斯和施米特的观点,人们可能会错误地理解第二次世界大战中为意识形态而展开抗争的英国和美国,尤其是因为意识形态认为,没有一种生活方式优于任何其他的生活方式。然而,通过超越施米特的历史主义,施特劳斯主张,那些构成抗争——其围绕什么是正当而开展——的事物必定是普遍的,并且,它们必定适用于一切地方、一切时代。必然性包括“正当”。施特劳斯应对必然性的答案采取了自然正当或自然正确的形式。此外,自然正当或自然正确在最佳整体中,因而也在最好的生活方式中得到了清楚地表达。正确的生活方式成为沉思,或者哲学思考。藉着哲人,或者高贵的、好的统治者(hoi kaloikagathoi-hoi aristoi)的眼睛,人们明白了正当的标准。通过回归正当的标准,人们能够承认、轻视降临于现代国家之中的罪恶,尤其是军国主义的罪恶。

(6)秩序

第六条标准的关键词则是“纯粹的、整全的知识”。这种知识明确地表达了“人类事务的秩序”。施特劳斯对这条标准的直接回应就是,由于施米特转向历史主义,所以他未能找到答案。历史主义被描述成“具体的政治生存”,或者被描述成施特劳斯称作“时代状况”的东西。与之相反,施特劳斯要求回归原初的自然。这种回归证明了如下事实,即柏拉图承认,自然已经为灵魂、好坏的观念提供了两个必要的组成部分(柏拉图,《法义》896e7)。简而言之,施特劳斯对道德的肯定则以自然为依据。

与施米特的政治概念相反,自然顾及到自然的善。依照施米特的观点,政治始于所有人普遍的罪恶,而这种罪恶则由原罪所引起。因此,施特劳斯的“秩序”的关键则是,秩序是自然的,并且,秩序还包括“道德卑贱”意义上“人的危险性”的标准。另外,“人的危险性”并没退却到圣经上的罪之上。然而,由于其拒斥原罪、接受自然之恶的可能性,施特劳斯认同施米特的如下观点,即自然亘古不移;因此,人类生性不同意他人,并且也与他人相抗争。这就解释了施特劳斯在《城邦与人》中为何要重点强调修昔底德史书中的希腊战争。然而,由于其基督教的原罪信仰,施米特否认了自然,并且还否认了人类的如下可能性,即经由其自身的努力而变得善良、自给自足。

对于施米特而言,政治知识和政治原则是信仰的斗争。或者以施米特为例,政治知识和政治原则就是其对历史天意、圣经启示的接受。与之相反,在《城邦与人》中,施特劳斯通篇都在主张,与其他自然哲人相反,苏格拉底谈论善恶。其他自然哲人发现,并不存在政治——被描述成善和恶——的宇宙论支撑。施特劳斯主张,苏格拉底同意早期自然哲人的如下观点,即不存在宇宙论支撑;然而,在其贴近哲学的新方法中,施特劳斯主张,苏格拉底检验了最权威的意见(虔敬),并且还发现,在灵魂或者人性中,存在着普遍(神圣)的事物。依照施特劳斯的观点,人类的本性以拥有普遍的理性为特征。然而,普遍的理性却指向对善、正义的关注。最初,这就导致苏格拉底承认相冲突的答案——回答最好的生活方式,因此,这也导致了如下的问题:哪种答案最好,并且还代表了最合理的秩序?由于所有的答案都宣称是正确的,那么,这些答案产生了真理的问题,以及关乎最佳秩序的问题。

施特劳斯主张,许多政体都宣称自身是正当的政体,它们的这一要求催生了关于善和最佳政体的问题。依照施特劳斯的观点,最佳政体需要通过理性的运用才能被发现,因此,这也符合施米特的如下标准,即政体必定与知识密切相关,或者更与知晓整全的探索密切相关。这样一来,对于施特劳斯而言,被定义成讨论、对话的哲学生活就变成人类事务的秩序。尽管施特劳斯强调苏格拉底的怀疑论——关注“真理”的拥有,然而,施特劳斯却暗示说,其对苏格拉底政治哲学的解释并未排除如下可能性,即其对古典政治科学的解释能够承认不正常的“信仰”。

余 论

当许多评论施特劳斯和施米特的注释者已经论及其关于政治的差异和相似之处时,没有人证明,施特劳斯的著作——《城邦与人》是对施米特政治的概念的一种回应。这是因为,学者们已经忽略了施特劳斯所勾勒出的六条标准。为了成功地为政治正名,以及理解施特劳斯的写作艺术,施特劳斯才勾勒出这六条标准。通过发现施特劳斯的写作艺术、检验《城邦与人》的结构,可以证明,施特劳斯的这本书是对施米特的一种深思熟虑的回应(第132页)。

此外,少数注释者已经发现了这两位思想家在施特劳斯《城邦与人》中的敌友概念上所达成的部分共识。没有人发现,施米特的政治定义——比如敌友的问题——出自柏拉图《王制》第一卷。也没人发现,施特劳斯部分认同,施米特关于敌友之划分的定义是政治生活的特征。在《政治的概念》中,施米特将政治划简为敌友之间的冲突。这明显取自波勒马科斯(Polemarchus)对正义的定义。在《王制》中,苏格拉底驳斥了三种关于正义的定义:归还欠人家的东西(克法洛斯的定义);帮助朋友、损害敌人(波勒马科斯的定义);正义就是强者的利益(忒拉绪马霍斯的定义)。尽管施特劳斯在《城邦与人》中承认,苏格拉底的最佳城邦将有外部敌人,然而,施特劳斯却注意到,苏格拉底驳斥波勒马科斯关于正义——帮助朋友、损害敌人——的定义(正义的实用定义)。通过超越施米特的敌友概念、最终对正义进行定义,施特劳斯宣告:苏格拉底主张,哲人不会伤害任何人。然而,要知道,施特劳斯对柏拉图最佳政体的展现超越了我们所经历的政治世界。

最佳政体只存在于言辞中,并且也只存在于理解它的少数人的言辞中,比如,柏拉图、修昔底德和亚里士多德。然而,在现存城邦的背景下,施特劳斯明确地主张,对于这些城邦而言,在缺乏藉着哲学而获得对政治的超越的情况下,政治问题不能以任何最终的方式而得到解决。正如施特劳斯所指出的那样,城邦不能哲学化(philosophize),或者变成哲人的城邦。因此,在政治的层面上——存在于柏拉图《王制》第一卷中,在如下观点上,施特劳斯赞同施米特,即敌友之间的划分是天然的。这就是施特劳斯做出如下暗示的原因,即只有波勒马科斯的定义——正义就是帮助朋友、损害敌人——被包括在苏格拉底的完美城邦之内。这种完美的城邦被描述成由哲人王所统治的城邦。此外,依照施特劳斯的观点,恶是人之天性的一部分,因此,城邦或国家必然与边界或其他利益发生冲突。从而,施特劳斯对施米特部分的认同,以及基本的分歧激发施特劳斯继续对施米特的《政治的概念》做出回应。

许多注释者之所以未能发现施特劳斯对施米特的回应,原因在于,在建议如何阅读关于政治理论的重要著作的过程中,施特劳斯勾勒出了一些阅读方式;然而,人们却很少以相同的阅读方式去阅读施特劳斯。施特劳斯将《城邦与人》的16次划分全部用于对阅读和写作艺术的讨论,并且还将注意力集中在修昔底德如何书写历史之上。该事实暗示,《城邦与人》要求一种仔细的阅读。在这本采取“神学-政治论”形式的著作中,施特劳斯扼要地表述了“文学问题”的重要性:

为了沉浸在纯粹文学问题的研究中,人们必须搁置其对最严肃的问题(哲学问题)的关注。文学问题与哲学问题之间仍然存在着一种联系。文学问题——关于表现的问题——与一种交流密切相关。交流可能是一种共同生活的方式;在其最高的表现形式上,交流就是共同生活。因此,对文学问题的研究是社会研究的重要组成部分……被恰当理解的文学问题就是关于社会与哲学之关系的问题。(第52页)

“社会与哲学之关系”的表述与《城邦与人》的标题相似。依照施特劳斯的观点,城邦是稳定性的家园,通过对诸神的信仰或者对被珍爱的意见的信仰,城邦才能获得这种稳定性;反之,“哲学则是颠覆性的”,“是超政治的、超宗教的、超道德的,然而,城邦是,并且也应该是道德的、虔敬的”。通过仔细地选取标题,施特劳斯暗示说,文学问题与政治、神学问题密切相关。施特劳斯对写作的谨慎完全是其对如下真理的领悟,即只有少数人才能过哲学生活,而哲学生活却包括对共同体被崇敬的意见进行质疑。

在《城邦与人》中,施特劳斯勾勒出了其对“卓越的写作”的定义。施特劳斯说:

然而,“卓越的写作”仅仅是属,而柏拉图的对话却是种。优秀的写作的典范则是好的对话……如果优秀的写作必须模仿好的对话,那么,对于熟悉作者的一个人或多个人而言,似乎就必须首先讨论优秀的写作。(第54页)

施特劳斯确切地知道,什么东西构成“卓越的写作”,并且鉴于他精心地组织自己的著作,所以,施特劳斯能够利用《城邦与人》来应对施米特和一般读者。因此,施特劳斯暗示说,阅读他的著作需要苏格拉底在《斐德若》中所教授的那种专注。在《斐德若》中,施特劳斯回想起“卓越的写作”艺术。这种写作艺术遵从“文字的必然性”(logographic necessity)。或者,施特劳斯将这种卓越的写作艺术定义为承认如下事实,即对整体而言,书面言辞的每一部分必定是不可或缺的。这就意味着,哲学著作中的一切细节都经过仔细的选择。施特劳斯主张,为了与某些读者对话、对其他的读者保持沉默,优秀的作家就得如此而为之。这就是施特劳斯在《城邦与人》中拒绝通过姓名而提及施米特时,为何要明确地讨论施米特的论证的其他理由。

延伸阅读

插图来自网络,与文章作者无关。

如有涉及版权问题,敬请联系本公众号删除。