新刊|赵国杰:樊迟问稼发微

编 者 按

樊迟的人物形象

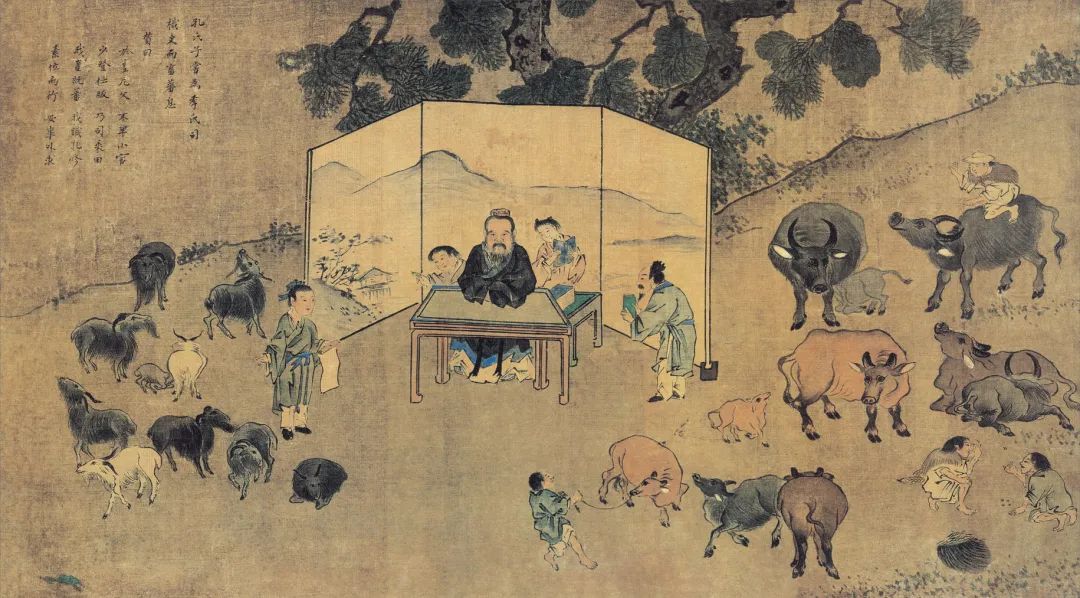

载《至圣先贤半身像》, 台北故宫博物院 藏

樊迟御,子告之曰:“孟孙问孝于我,我对曰‘无违’。”

樊迟曰:“何谓也?”子曰:“生,事之以礼;死,葬之以礼,祭之以礼。”

▲ 《孔子见老子画像石》拓本(载洪适《隶续》),左为孔子车

▲ 孔子像

孔子罕言“仁”,但在这里却用关于“仁”的明确判断去对应做具体事情的顺序,这样的对应实在应该引起注意。同时,樊迟用同样的问法得到了两种类型完全不同的答案,前一个答案放之四海而皆准,是从为政者的宏观视角,回答的是“✕✕之道”,后一个答案涵盖范围十分有限,对应的是某个人做具体事情,前后的差异也的确太过明显。

樊迟这次问仁,孔子直接告诉他具体的行事原则。

樊迟从游于舞雩之下,曰:“敢问崇德、修慝、辨惑。”

樊迟何谓小人

当春秋时,世卿持禄,废选举之务,贤者多不在位,无所得禄。故樊迟请夫子学稼学圃,盖讽子以隐也。

孔子本人十分重视隐士,在此显然不是讽刺真正的隐士。按照刘宝楠的说法,孔子讽刺樊迟这种消极避世的隐逸,樊迟因为禄位与贤愚不符,萌生了隐逸的想法,不过他还想着隐逸后,自己如何能在一块无人开垦的土地上吃饱饭的问题,所以请学稼学圃。这一说法将樊迟描绘成一个完全为个人生存考虑的小人,这并不符合孔子文中小人的原意。根据后文,在孔子看来,樊迟并非因为只关心自己的生计问题而请学稼,他在关心与民的关系。因此,避世隐逸说不能成立。

宋人郑汝谐将其视为神农之学,认为樊迟请学稼并非为过:

礼义与信,足以成德,何用学稼以教民乎?

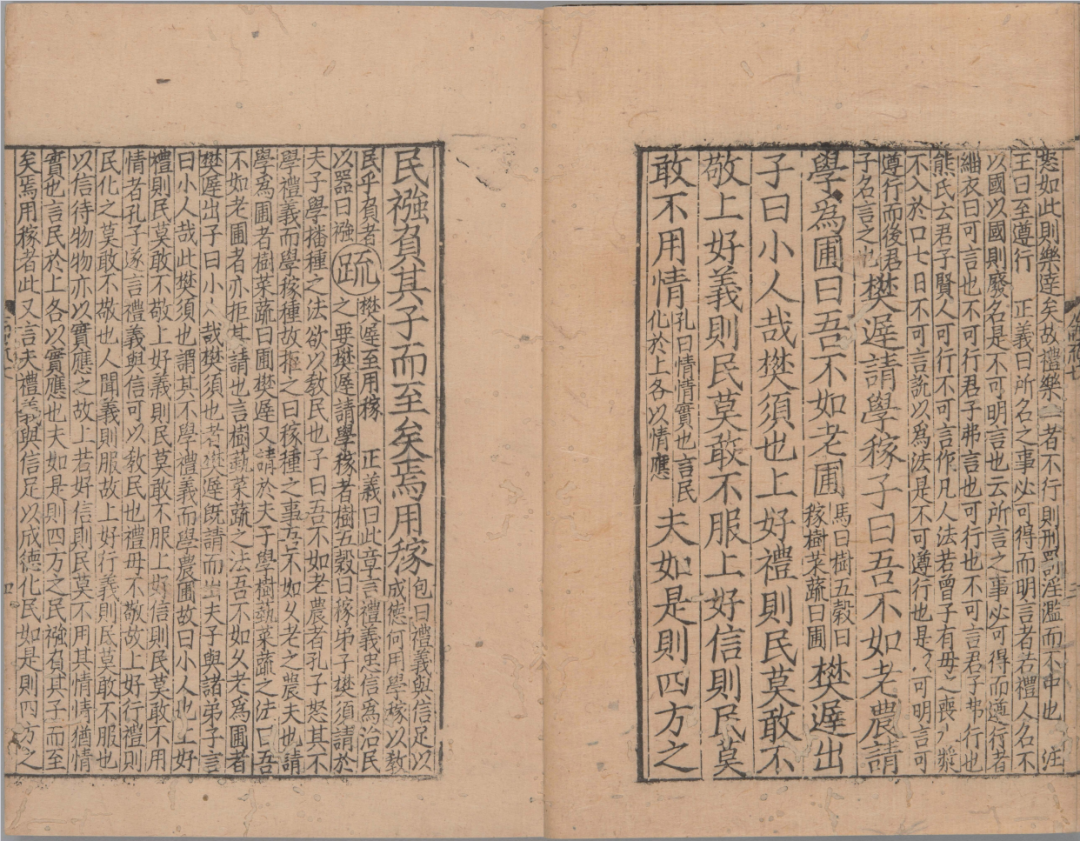

北宋注疏学者邢昺在其所疏著作《论语注疏》中正义曰:

北宋理学家杨时在其著作《龟山集》中说:

樊迟请学稼学圃,如何?曰:“此亦非为利也。其所愿学,正许子并耕之意,而命之为小人者,盖稼圃乃小人之事,而非君子之所当务也。君子劳心,小人劳力。”

今人杨伯峻先生只是将原文译成白话文,并未进一步说明:

樊迟请求学种庄稼……孔子道:“樊迟真是小人!统治者讲究礼节,百姓就没有人敢不尊敬;统治者行为正当,百姓就没有人敢不服从;统治者诚恳信实,百姓就没有人敢不说真话。做到这样,四方的百姓都会背负着小儿女来投奔,为什么要自己种庄稼呢?”

在以上说法中,汉人包咸与北宋邢昺所理解的君子首先应该是教人者。邢昺与杨时同处北宋,邢昺处北宋前期,学术路径以注疏为主,其所疏《论语注疏》《尔雅注疏》《孝敬注疏》均收入清阮元《十三经注疏》中,杨时处北宋中后期理学兴起之时,杨时本人亦是研究、传播理学的大家。在杨时看来,劳心者就应该统治,劳力者就应该被统治,他的思考视野里已经排除了这个“应该”为什么会成立的问题。这显然收窄了樊迟的视野。在今人杨伯峻先生的译文中,似乎君子天生就成了统治者,让读者更加疑惑的是,为什么讲究礼节,百姓就没有人敢不尊敬呢?百姓到底是发自内心尊敬统治者,还是碍于等级尊卑的礼节不得不表现出对其统治身份、地位的尊敬?这就给反对者留下口实:封建时代的统治者难道不是靠礼节来束缚百姓的思想,以达到施行强力统治的目的吗?

要解开这些难题,必须回到樊迟本人的视野。粗看上去,神农所事之说、君子所务之要说涉及到的问题较为类似,只是理解角度有所不同:其一为君子应该有所学,学的内容有区别;其二为君子与民的关系,“教民”还是“厉民”,进一步涉及到神农所事之说中关注的君子是否应该自养的问题。

宋人郑汝谐认为,作为士就应当有所学,可见有所学是士区别于百姓的重要特征。既然如此,樊迟请学稼圃以自养,而不靠“厉民”生活,减轻了百姓的负担,这哪里有什么过错呢?孔子不应该“深斥之”。这种观点中隐藏着一个问题,士可以靠百姓供养生活。

士与百姓都是一种身份,身份的背后同样是生物意义上的人。按照郑汝谐所说,二者之间的区别在于所从事内容不同,士有所学,百姓从事具体事务,那么,如果士所学为务农,且用来自养,而不是用来帮助农人改进耕种技术,为民谋利,那么士凭什么可以依靠百姓供养生活?可以看出,在郑汝谐所处的北宋,士作为一种身份,可以被百姓供养,已经成了天经地义的事,这同样为反对者留下了口实,统治者是靠统治者的身份剥削百姓。

郑汝谐的解释虽然不成立,却可以将我们引入樊迟的困惑,即同样是人,君子跟百姓在生物人意义上是平等的,凭什么君子无需百姓并耕,反而可以依靠百姓的供养生活?以及问题的另一面,如果士及其对应的官员不得不依靠百姓通过纳税等方式供养,那么士与官员岂不是处于理应为纳税人提供更舒适服务的从属性地位?

在樊迟那里,解决这些问题的最好方式是学稼圃,他学稼圃的目的是教民,不像郑汝谐所说用以自养,其主要目的是通过传授更先进的稼圃技术为百姓谋口腹之利,这就可以配得上君子的称号或士的身份。

▲ 《职司乘田》

若是樊迟按照自己的思路施行,放在当今他应该算得上是个好干部,为何孔子却批评樊迟是小人?

首先,樊迟以教民稼圃而非“德”为君子所务之要,表明他未能理解在口腹之利之上,人应该有更高的追求,他觉得吃饱穿暖就足够了,并认为其他人也应该如此。因此孔子称樊迟为小人。

其次,以上与樊迟屡次问“仁”却始终不得其要的行为相互连贯,他关心抽象的“仁”“德”,却始终不知道如何做才算得上“仁”“德”。于是在另一面,樊迟已经意识到自己与百姓是平等的,而从他想要给百姓带去什么来看,意味着他又觉得自己与百姓不平等,此处的不平等不仅指向了时间顺序上的先前、因果关系中的因,更突出的是其来自于外在,很有可能是一种身份上的不平等。孔子随后话语中的“上”与“民”身份上的差异,印证了这种可能性。根据所处时代,樊迟首先接受了君子的称号或管理者的身份,面对其应该被百姓所养的问题,他感到愧疚。因此,樊迟要教民以稼圃,并非出自对同胞的眷顾,而只不过是想要得到百姓的承认,以配得上君子的称号或士的身份。所以孔子称樊迟为小人。

第三,如果百姓真的把能够带来口腹之利的樊迟当成最好的君子或管理者,那么百姓自然就会把接下来让他们吃得既饱又好、穿得既暖又轻便的人称为更好的君子或管理者。换言之,樊迟使百姓混淆了口腹之利与好本身,这是将百姓带入了歧途。因此,孔子在其他弟子面前批评樊迟为小人。就此而言,称“圣人不应深斥之”的郑汝谐站在农家的角度,并未理解孔子原意。

《论语》中共有两处记载了弟子问稼,与樊迟形成明显对比的是南宫适,孔子在听到南宫适将躬稼放在了“有天下”层面来谈后,表扬了他。在《论语·宪问》中:

南宫适问于孔子曰:“羿善射,奡荡舟,俱不得其死然;禹、稷躬稼而有天下。”夫子不答。

南宫适出。子曰:“君子哉若人!尚德哉若人!”

同样是问稼,同样是在其他弟子面前,为什么孔子批评樊迟是小人,而赞扬南宫适是“君子”且“尚德”?

历代方家多以德力之辨注解南宫适问稼一节。如皇侃疏中认为,作为统治者,羿擅长射箭,奡精于水战,他们都不得善终,禹与稷,“二人不为篡,并有德为民”,得以统治天下。

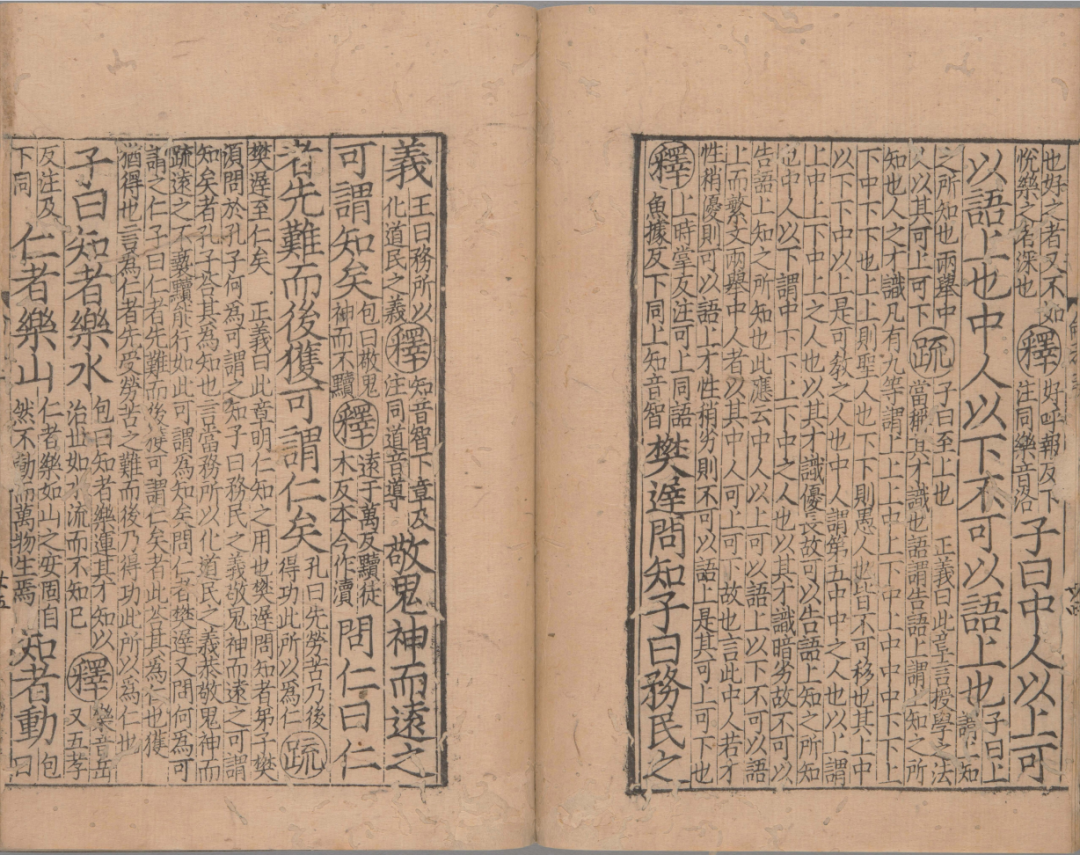

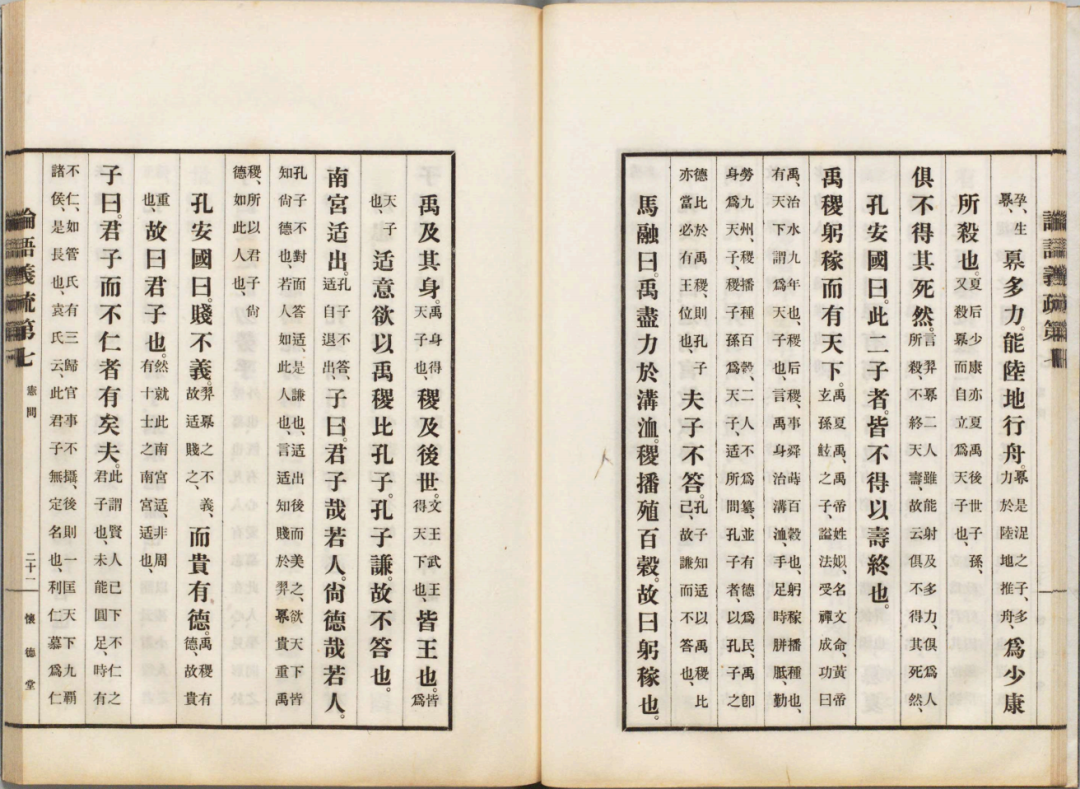

▲ 《论语义疏》“南宫适问稼”章

梁皇侃撰,日本武内义雄校订

南宫适原话说的明明是“禹、稷躬稼而有天下”,为什么皇侃称之为“有德为民”?与樊迟问稼对比来看,就会发现,樊迟传授稼圃,是想要有利于民,而“禹、稷躬稼”虽然被理解为“有德为民”,却也离不开以有利于民为基础。于是,问题的要害就在于分辨有利于民的出发点,樊迟不过是想要通过传授稼圃,使得自己被百姓承认,这指向了自身之外的某种东西,“禹、稷躬稼”则是出于对百姓的眷顾。

也就是说,禹、稷二人是出于“德”本身而非其之外的其他目的——比如被百姓承认——选择自己的行为。换言之,他们并不必然为百姓谋利,他们只是不忍看到百姓生存艰难,所以选择“躬稼”,若某一天,治下百姓出现瘟疫或被外邦入侵等等情况,他们同样会尽己所能,想办法使百姓免于苦难。

樊迟无法理解这种眷顾,他站在绝对平等的视角,想的始终只是自己如何能够衬得上被百姓供养一类的问题,这无法避免的指向人最基本的生存。此间,他聪明地想到了,在基本生存领域,推至极处,便是传授百姓更便捷、高效的技术用以提升生存或生活质量。

礼义信何以成德

孔子在其他弟子面前批评樊迟后,紧接着说:

上好礼,则民莫敢不敬;上好义,则民莫敢不服;上好信,则民莫敢不用情。夫如是,则四方之民襁负其子而至矣,焉用稼?(《论语·子路》)

前引东汉经学家包咸注曰,“礼义与信,足以成德,何用学稼以教民乎?”三国时期何晏、北宋邢昺、北宋苏轼皆在各自注疏或文章中认同此说。

孔子原话中并未出现“德”,况且孔子并不轻易言说“仁”、“德”等抽象观念,为什么此四家如此明确地将孔子所说的“礼义信”与“德”关联起来?以及二者之间是什么关系?

此四家都用“成”字连接二者。许慎《说文解字》以“就也”解释“成”,将“就”解释为“高也。从京从尤。尤,异于凡也。”“京”则是“人所为绝高丘也”。从这一系列解释可以看出,其一,“成”的一边是“人所为”,是人制作所得,并非自然就有的;其二“绝高”与“异于凡”表明与普通的有所不同,其不同之处在于当时没有更高的;其三,“就”字字形的左右结构与“从…从…”的解释表明左右两边相称,而“高丘”与“异于凡”显然并不属于同一类,“高丘”是有形的、肉眼可见的,“异于凡”显然是一种抽象表达,这表明“成”或“就”可以将具象与抽象的双方连接起来。

回到前后文中,“成”字的两边一边是由人所创制的“礼义信”,是一种可以遵循的有形规范,与之相称的“德”则是一种抽象观念,二者通过“成”字联结。其中更耐人寻味的是,“人所为绝高丘”是受时间限制的,这一时的“绝高”,在这一时以前和以后都未必是“绝高”,意味着“礼义信”与“德”并非全然相称,只在某种特定的时机下成立。

明末清初学者毛奇龄在《四书剩言》中认为:

迟以为世好文治,民不信从,不如以本治治之,此亦时近战国,几几有后此神农之言之意,特非并耕耳,然而小人之用矣。

在毛奇龄看来,通过樊迟问稼这件事,不仅体现了樊迟不信从文治,把稼圃当作为治之本,更反映出在几近战国的当时,出现了想要继承神农之言的社会倾向,因此孔子特地借此事排斥神农代表的“并耕”等小人之用。孔子既然排斥了小人之用,如何看待与之相对应的大人之事,毛奇龄没有进一步探究。

将其中道理讲得最透彻的,当属苏轼,他在《礼义信足以成德论》中说:

苏轼以更宽广的视角表明了当时的处境,毛奇龄的理解被囊括其中,作为诸子的农家只是窃见其小者的某一偏,表现出想要通过与农夫“并耕”达到治天下的目的。可是以一人之身,如何能够变身百工?樊迟贴身跟从孔子学习,尚且被农家说法迷惑,何况天下众人?而且,不见其大的诸子,像农家一样,各自执自家之所偏。孔子担心这些学说传播后迷惑天下人,因此防微杜渐,在这里“极言其大”,强调由人所创制的“礼义信”就足以“成德”,将抽象的“德”显化成在上者可以去遵循的规范。

深究下去,“礼义与信,足以成德”既然是孔子在某一时关于创制的规定,此处隐藏着无法敉平的深渊——“礼义信”并不必然“成德”。孔子将其大处言至极,把这个关于创制的规定说的足够笃定,以图遮蔽这个深渊,所以苏轼说“深折其词”。“折”有叠的意思,可以引申出遮蔽的含义,苏轼认为孔子在这里深深遮蔽了其中的褶子。

我们不禁想要探究明白,在苏轼看来,孔子此处所“折”的是什么?前文中《礼义信足以成德论》的引文,是苏轼当时背景的概述,关于“大人之事”“小人之事”的关系,在此段之前,文章开头处有详细论述:

有大人之事,有小人之事。愈大则身愈逸而责愈重,愈小则身愈劳而责愈轻。綦大而至天子,綦小而至农夫,各有其分,不可乱也。责重者不可以不逸,不逸,则无以任天下之重。责轻者不可以不劳,不劳,则无以逸夫责重者。二者譬如心之思虑于内,而手足之动作步趋于外也。是故不耕而食,不蚕而衣,君子不以为愧者,所职大也。自尧舜以来,未之有改。

通常意义上,“天子”与“农夫”是两种不同身份,有上下之分,苏轼没有用上、下,而是用“大”“小”来形容这两种身份,表明在他看来,在一个共同体中,不同的人首先应当根据其天性各自承担不同的职责,身份作为与所承担职责相关的附属性问题,此处并未过多谈及。

就其在共同体中所承担职责而言,责任重的是“大人之事”,责任轻的是“小人之事”。如果天性上属于责重者也去从事体力劳动,就没有多余的精力从事思考,以担起更重的责任,天性上属于责轻者,应该从事体力劳动,供养责重者,使得其有闲暇,二者之间就像心与手足的关系一样。因此,君子不应该为被百姓供养而感到羞愧,因为他们所担之责远远重于耕而食、蚕而衣。

苏轼的比喻妙处在于掩盖了其中的诸多细节,他同样在维护孔子所极力遮蔽的深渊。手足与心天然处于同一个人体之中,无法分开,手足与心是不同的器官、肢体,人体若无心就无法存活,而人体若无手足却仍能存活,只是生活会受到限制,意味着心与手足之间有天然的不平等。可是,有智慧的人与从事体力劳动的人未必天然处于同一个共同体中,他们甚至有可能各自散居,更重要的问题是,在生物人意义上,二者是平等的。如果人们从散居状态走到一起,由于天性不同,必然会打破之前的平等状态。

苏轼在论述中区分了“大”与“小”,有能力并且心系天下者为“大”,致力于耕食、蚕衣则为“小”,他用每个个体对共同体贡献的“大”“小”所区分出来的社会性不平等,代替了共同体中因天性不同造成的绝对不平等。人们如果从各自平等的散居状态进入到这个共同体之中,就意味着甘愿接受这种社会性不平等,因此也就不存在责轻的农夫与责重的君子攀比是否并耕、君子愧于被农夫供养的问题。这层意思苏轼并没有明说,虽然他已经意识到人们主动选择进入这个共同体的动机是决定性的,他只是将这个问题归于祖先的创制——“自尧舜以来,未之有改。”

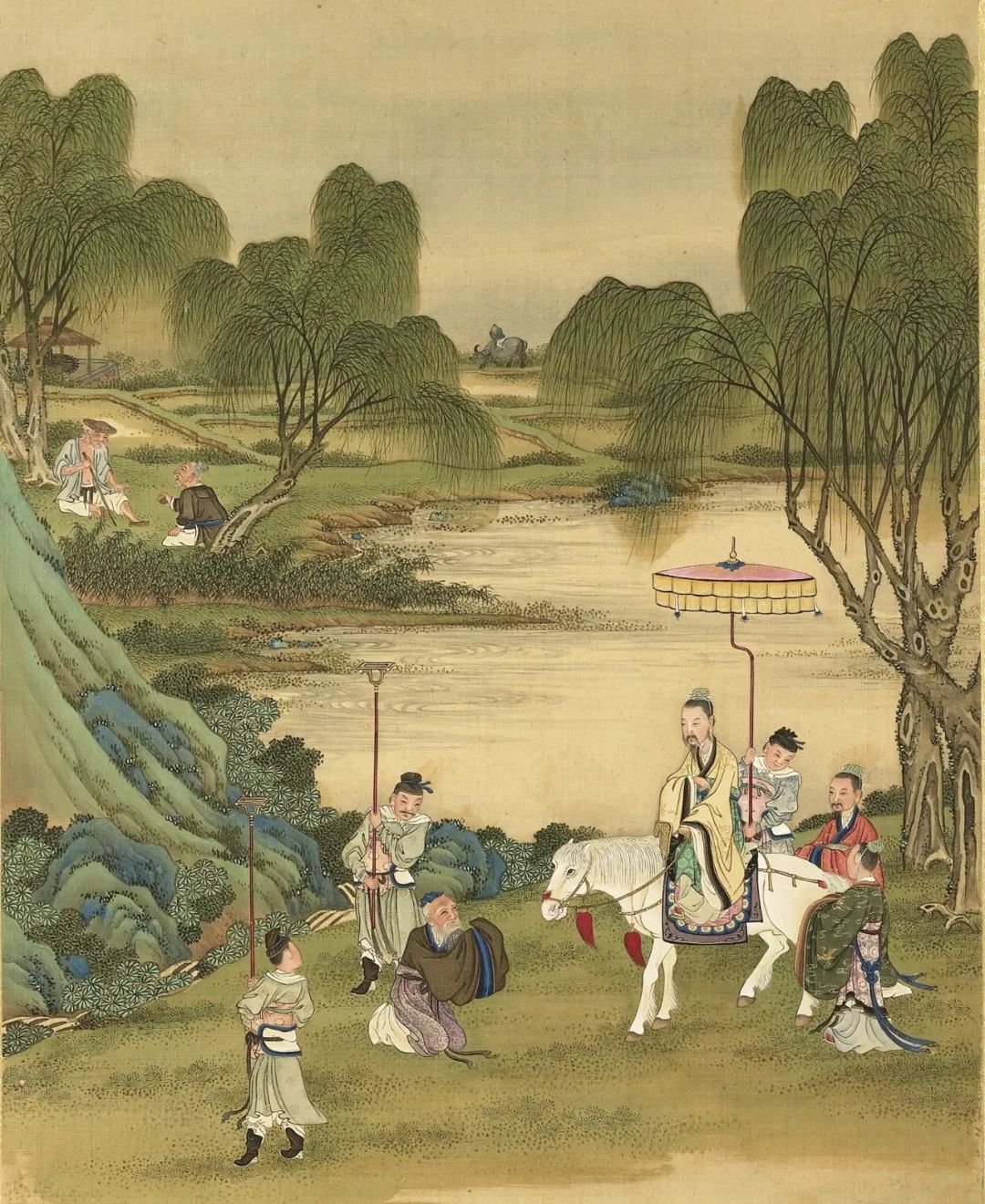

载《圣帝明王善端录图》,陈世倌 绘,台北故宫博物院 藏

与苏轼相比,孔子对这个过程的说明相对明确。前引中孔子所说,“夫如是,则四方之民襁负其子而至矣”。“四方之民”有可能是其他共同体中的民,这就意味着在所有的共同体中,这个共同体是最好的,一个已经处于某个共同体中的民会更倾向于选择这个共同体。对于现代人来说,我们不得不考虑的题外话是,他们也有可能是散居之民,倘若是一个尚处于散居状态的潜在的民,如果他“襁负其子而至”,就意味着他愿意主动放弃原先的自由状态,并接受这种有上下之分的社会性不平等。

这里要再强调,人在最开始的时候很有可能是各自散居的自由状态,此时并无平等或不平等可言,如果要组建一个共同体,这些自由的人因为都同样是人,必然也是平等的,共同体需要所有成员基于平等的同意。但这个假设的共同体并非理想的共同体。理想的共同体至少应该区别于不理想的共同体,比不理想的共同体更好,其中的成员也应当具备区分好坏,以及好坏共同体的能力。既然如此,如果一个或诸多散居的人想要进入共同体——无论这个共同体处于筹划阶段还是已经存在,他会主动选择而非只是出于平等的同意,平等的同意仅仅意味着可能,并非可欲,即他不会没有缘由地结束自由状态,除非他或他们出于某些原因——比如出于安全考虑——不得不进入共同体,但不得不进入的共同体显然不可能是最好的共同体。一言以蔽之,孔子和苏轼根本就没考虑过那个不得不进入的共同体,他们关注的是人应该主动选择的那个好的共同体。

而问题在于,并非所有人都天然具备区分好坏的能力,就连经过孔子教化的樊迟也仍然以稼圃为重,那么孔子所说的“四方之民襁负其子而至矣”,是已经将这些人排除在外,还是认为他们可以随大流“而至”?如果是后者,他们并未经过主动选择“而至”,甚至连同意与否也未可知。两千多年前,孔子选择“深折其词”,近一千年前,苏轼通过比喻再一次掩盖了其中的困难,在今天,我们被迫一层层打开其中的褶子,去考虑那些不理想的情况为什么是不好的。

当然,还有另外一种可能,苏轼的论述已经涵盖了孔子没有说明的前提,“四方之民”指的是经过尧舜等先圣教化的民,他们已经具备了区分好坏的能力,樊迟问稼只是特殊时期出现了可能破坏这个传统的倾向,因此,苏轼说孔子“极言其大,而深折其词”。

作者简介

延伸阅读

经典与解释(64):欧洲历史的世俗化之争

编辑丨乐铮涛

插图来自网络,与文章作者无关。