访谈|张文江:中华文明的古史序列可推演至何时?

现将访谈实录摘要如下:

1

中新社记者:“中华文明”与“华夏文明”有何异同?

对于文明的建立而言,首先必须有相对广阔的地域,其次是在此地域上连续活动的人,再其次是对“天”的认识。这里的“天”既指自然的生存环境,也指人文的价值承载,指向终极的精神源头。

“华夏文明”也可称为“中华文明”,通常可以互换,含义有所差别。华夏强调“古”、原发,向过去追溯;中华强调“今”、交流,向未来开放。华夏文明强调优越性,其背景为天下;中华文明强调独特性,其背景为世界。“华夏”与“中华”之同异,有其无形的连接。

用“中华文明”的表达,更注重与其他文明的交流,在世界动荡中寻求确切的定位,以及内部多民族的共存和融合。中华文明不崇尚宗教,又有其从远古而来的信仰,是非常特殊的文明形态。

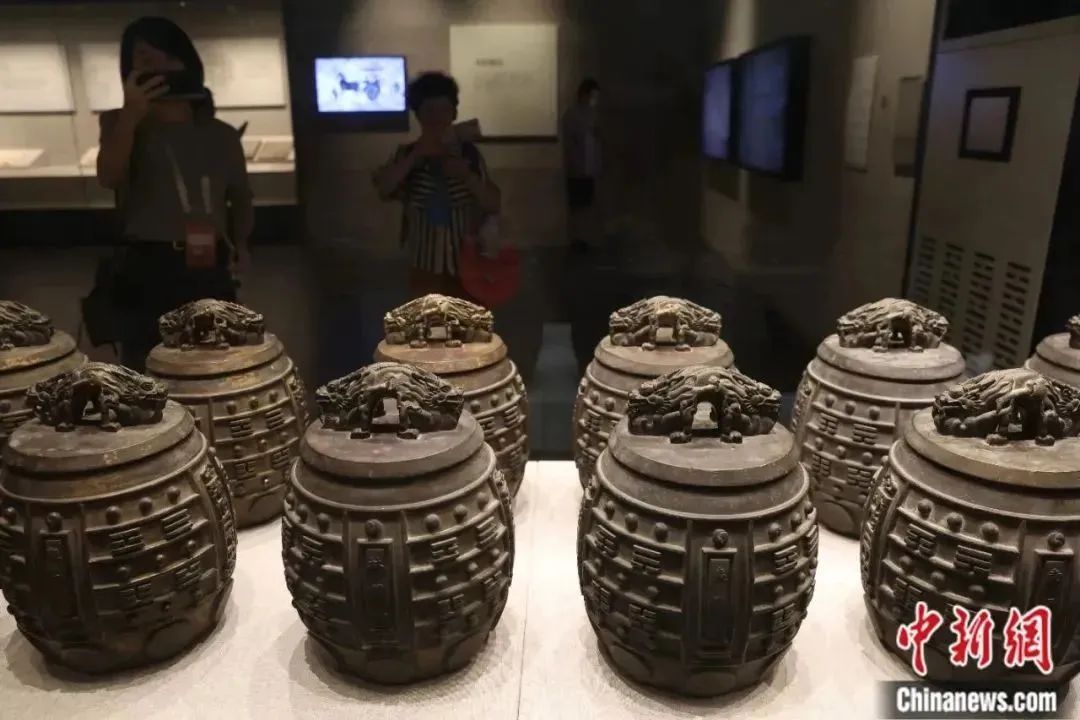

▲ 2024年10月2024年4月30日,观众在湖北省博物馆拍摄“惠此简书——睡虎地秦墓出土简牍”展览展出的木牍。中新社记者 张畅 摄

1

中新社记者:参稽传世经典文献,中华文明的古史序列可推演至何时?

庖牺氏创造“八卦”,作为最早的记录和演算符号,构成象数的起源。创造符号,表明人类的能力进入抽象思维。使用符号的目的,在于“以通神明之德,以类万物之情”。前者结合人与天,是精神修养到达极致;后者结合人与地,是理解物质到达极致。

1

中新社记者:在《周易》的阐释中,中华文明的源流演变有何核心基础?

张文江:“八卦”和“书契”(即文字),是华夏文明演变为中华文明的核心基础。在《周易·系辞下》第二章中,这两个词恰好处于首尾,首创八卦,末创书契,而且都不约而同地提到了“结绳”。

“结绳”的发明始于庖牺氏,“作结绳而为网罟”,上山捕猎与下水打鱼,大幅度降低获取食物的难度,解决生存问题。用绳子结网是小试牛刀,用组合的方式制作最早的工具,开启把事物连接起来的思维角度。如果以文献为依据,“八卦”的发明应在“结绳”之后,也可能并存一段时间。

“书契”的问世,应归属黄帝时代。“上古结绳而治”,然而“结绳”渐渐无法满足交易扩大的需要,故“后世圣人易之以书契”,以更准确地记录契约的内容。创造文字以后,上情下达、下情上达,整顿官员队伍,理解百姓需求,社会繁荣昌盛。

1

中新社记者:如何解读《周易·系辞下》之“问”——作《易》者,其有忧患乎?

参稽《史记·太史公自序》等文献,通常认为,作《易》者系周文王。周文王居羑(yǒu)里(今河南安阳一带)而演《周易》,其时身陷囹圄,处境艰难,不得不有其忧患。

然而,根据《周易集解》等文献,作《易》者指庖牺氏。庖牺氏仰观俯察、创设八卦之时即有忧患,亦即人生在世,乃至文明起源以来,即有其根本忧患。《周易》之兴,兴于人生的根本忧患。

中华文明延续几千年,几经挫折和蹉跌,度过数不清的危难。以今天而言,《义勇军进行曲》中那句“中华民族到了最危险的时候”,可看成“作《易》者,其有忧患乎”的现代表达,有着远古的回声。

受访者简介

● 澎湃报道|中西古典文明和而不同,为解决现代世界提供智慧启示

关注我们