访谈|熊林:孔子与苏格拉底如何影响东西方哲学的“底色”?

“如果苏格拉底遇见孔子,他们会有怎样的对话?”是海外社交媒体上一个有趣的话题。希腊学者赫里斯托斯·卡夫德拉尼斯甚至著有《当苏格拉底遇上孔子:希腊与中国思想家的跨时空对话》一书。

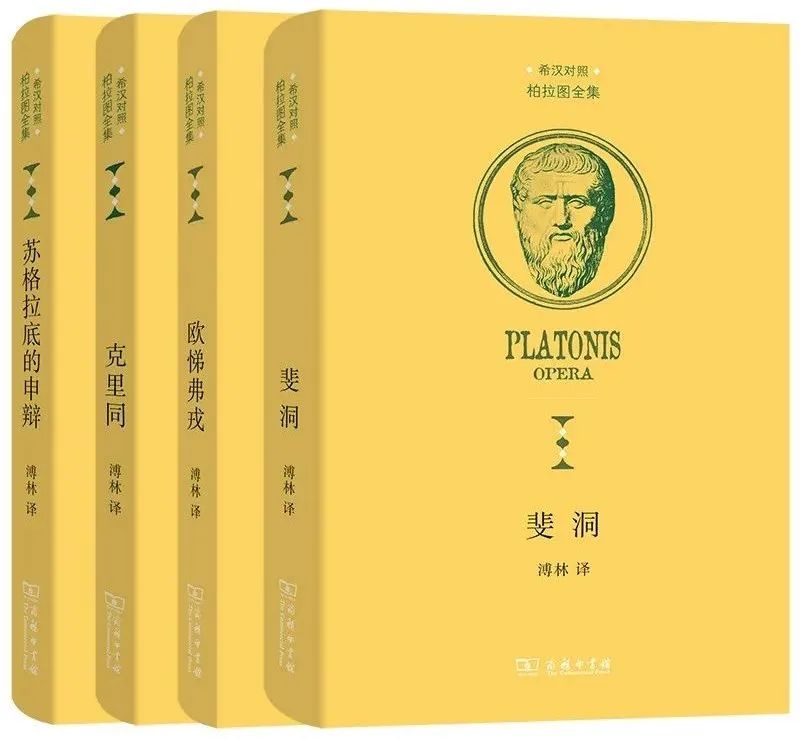

孔子与苏格拉底有何共通之处?二者如何深远影响了东西方哲学的“底色”?对古典学经典作品的翻译、研究,如何促进东西方文明互鉴?受邀出席首届世界古典学大会的四川大学社会科学研究处处长、四川大学哲学系系主任、希汉对照《柏拉图全集》译者熊林教授日前接受中新社“东西问”独家专访,对此进行解读。

1

中新社记者:哲学起源于何时,其本质是什么?在“哲学”一词传入中国前,中国有哲学吗?

熊林:Philosophy(哲学)的前半部分“Philo”意为热爱,后半部分“sophy”意为智慧。据说第一次使用这个词语的人是古希腊哲学家毕达哥拉斯。毕达哥拉斯认为,唯有神才是智慧的,而人只能是追求智慧,热爱智慧。

只要今天中国人以一种哲学的方式进行思考,那中国就是有哲学的。只要我们用一种哲学的方法和精神去看中国历史上的经典,那么这些经典在我们的视野中就会以哲学的方式显现。

1

中新社记者:同为“轴心时代”东西方伟大的思想家,孔子与苏格拉底有何共通之处?

熊林:德国思想家卡尔·雅斯贝尔斯在《历史的起源与目标》一书中提出了“轴心时代”这一说法,用以指称公元前800年至公元前200年间同时出现在中国、西方和印度等地区的文化突破现象。

“轴心时代”的古希腊哲学三贤为苏格拉底、柏拉图、亚里士多德,人们也常常把他们同中国先秦儒家的孔子、孟子、荀子进行类比。

孔子一生述而不作,苏格拉底也没有留下自己撰写的作品。孔子的思想主要体现在孔子门人及再传弟子集结成的《论语》中。苏格拉底的思想也主要记载于柏拉图笔下以苏格拉底为主人公的对话中。

孔子与苏格拉底都是自身思想的实践者,而非单纯的理论家。孔子一生周游列国,形容自己“累累若(如)丧家之犬(狗)”,那是因为孔子希望能践行自己的思想、实现自己的理想。苏格拉底更是在实践自己思想的过程中坦然赴死。

1

中新社记者:孔子与苏格拉底如何影响东西方哲学的“底色”?

▲ 2021年9月28日辛丑年公祭孔子大典在山东曲阜孔庙举行。中新社记者 盛佳鹏 摄

1

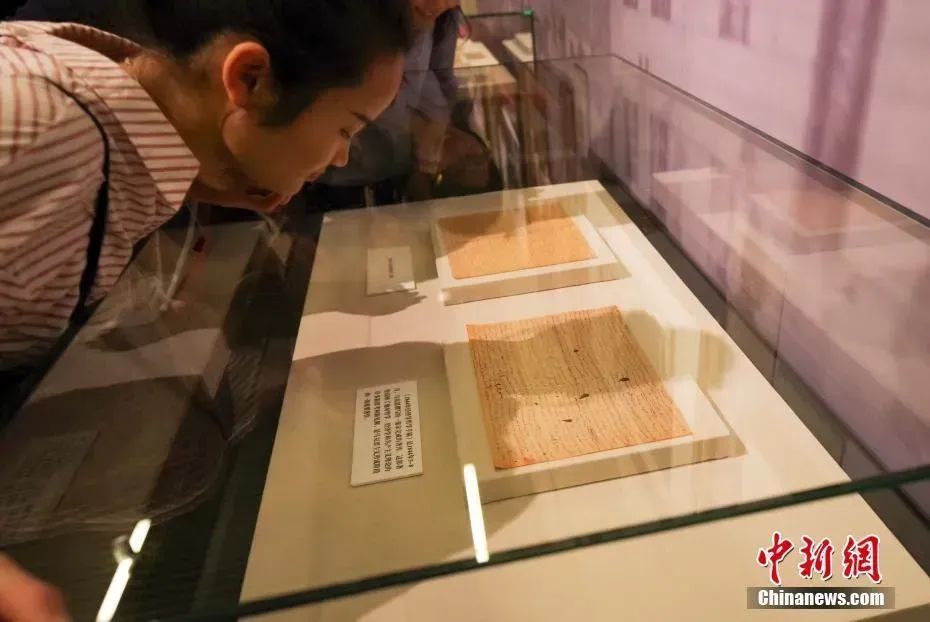

中新社记者:您从2018年开始重译《柏拉图全集》,目前已进展到哪一步?对古典学经典作品的翻译、研究,如何促进东西方文明互鉴?

受访者简介

编辑|周翰

关注我们