首发|李彬:礼学视野下的朱子鬼神观

编 者 按

本文刊于《古典学研究》2024年第2期(总第3期),为中国人民大学书报资料中心《哲学文摘》2024年第4期转载。注释从略,感兴趣的读者可参阅原刊。

近年来,随着学界对朱子哲学全方位、多领域的开拓和研究,朱子的鬼神观已从一个边缘话题逐渐成为朱子学研究的一个学术热点。学者们对朱子鬼神观的研究多兼顾到“气论”与“祭祀”两个角度,但该研究须面对日本学者所提出的“气的散尽”与“祖考来格”之间的矛盾,如何解释这一矛盾并进而走出这一研究困境,是当前朱子鬼神观研究的一个难题。

在笔者看来,朱子鬼神观研究的这一理论困境,很大程度上源于宋明鬼神观与先秦两汉鬼神观之间的差异。简言之,在先秦儒家那里,对鬼神采取“敬而远之”且“事鬼神”的态度;但在张载(1020—1077)和二程那里,则以“阴阳造化”来理解“鬼神”,从而扩大了“鬼神”的范围。朱子的鬼神观意在调和“以气释鬼神”与“以祭祀释鬼神”两种倾向,因而导致其鬼神观异常复杂。

01

朱子的礼学世界

▲ 朱熹像

载《至圣先贤半身像》册,台北故宫博物院 藏

载明绘本《孔子圣迹图》

02

《礼记》中的鬼神世界

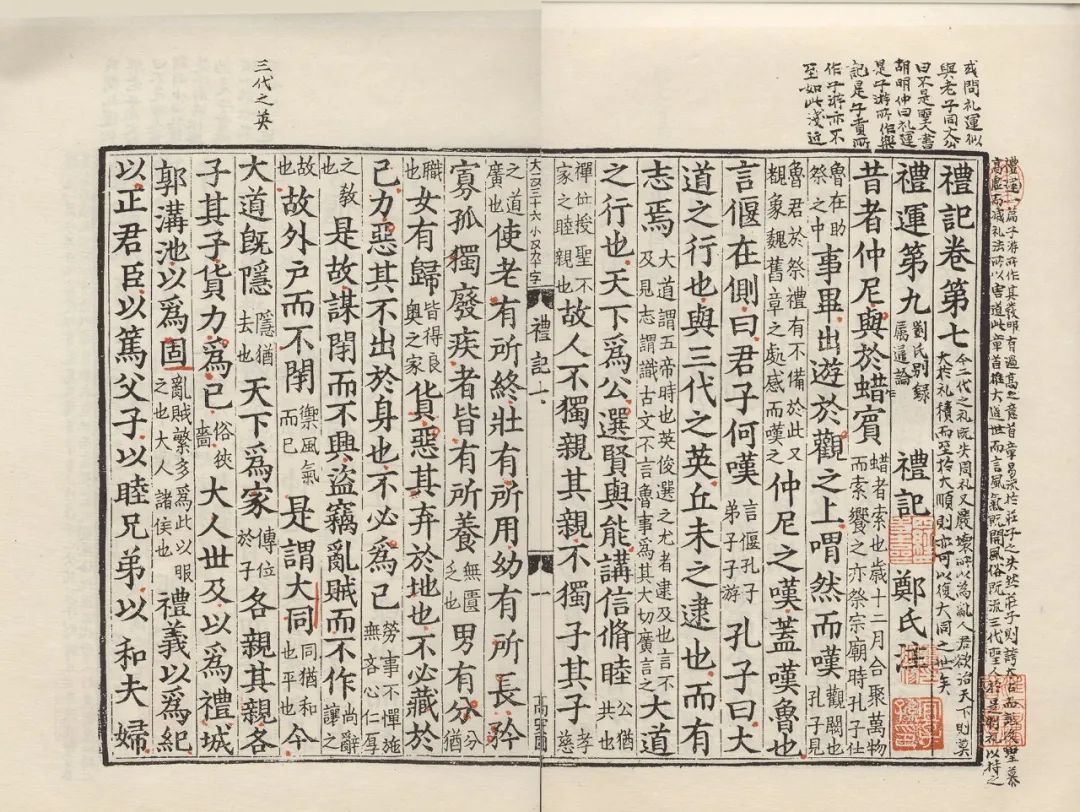

古代儒家经典中,《礼记》涉及的鬼神言论相对较为集中、深刻。朱子云:

朱子这里所说的《礼》,应主要指《礼记》。《礼记》中的相关篇章,如《中庸》《礼运》《祭义》《祭统》等,加上其汉唐注疏,是朱子鬼神论述的重要思想资源。以往的研究往往只是站在理学或者朱子理气论的角度来看待鬼神问题,并没有从礼学与祭祀的角度来理解。况且,宋明理学的研究者基于理学立场,对汉唐注疏存在某种偏见,因而导致对《礼记正义》中郑注孔疏的关注和运用都显得极为不足,在一定程度上错失了从汉唐注疏中发掘朱子乃至整个宋明理学思想渊源的机会。为了更好地理解朱子的鬼神观,我们有必要具体考察《礼记》中的鬼神观。

除了身心一体,还有“养生送死、事鬼神”,以及“天道、人情”,皆通过礼义而贯通为一:

“养生送死、事鬼神”,即孔子所谓“生,事之以礼;死,葬之以礼,祭之以礼”(《论语·为政》)。同样,鬼神与人的关系,除了体现于生活世界中的各种具体的祭祀礼仪实践,如君主郊祭天地、诸侯祭境内山川、大夫祭祖庙外,还有最重要的一点,即从本体论上来说,人乃天地阴阳二气所生,故人在存在论上是与天地万物为一体的。《礼运》中有两条重要的说法可以作为证据:

人乃“阴阳之交,鬼神之会”,故“鬼神”遍在于宇宙万物,这是中国古人万物一体思想的必然结论,而如此这般遍在于世界的鬼神,即是以阴阳二气的形式表现出来。“气”始终构成中国古人生活于其中的世界:在天为阴阳,在人为魂魄,人死为鬼神。所以,就贯通天地万物而言,“鬼神”具有公共性。此即《中庸》所谓“体物而不可遗”的“鬼神之德”,朱子对此辨析十分清晰:

问:“在天地为鬼神,在人为魂魄否?”曰:“死则谓之‘魂魄’,生则谓之‘精气’,天地公共底谓之‘鬼神’,是恁地模样。”又问:“体物而不可遗。”曰:“只是这一个气。入毫厘丝忽里去,也是这阴阳;包罗天地,也是这阴阳。”(《语类》卷六十三,页1546)

然必有见乎其位;周还出户,肃然必有闻乎其容声;户而听,忾然必有闻乎其叹息之声。(《祭义》)

然必有见乎其位;周还出户,肃然必有闻乎其容声;户而听,忾然必有闻乎其叹息之声。(《祭义》)因此,《中庸》中孔子赞叹“鬼神之为德,其盛矣乎”。“鬼神”固然是“视之而弗见,听之而弗闻”的,但又是能够“体物而不可遗”的。故可以“求诸阳”“求诸阴”,以诚敬之心遍求之于左右上下,则天下之人“齐明盛服,以承祭祀”,必然会有“洋洋乎如在其上,如在其左右”(《中庸》)的气象出现,朱子所谓人心“辐辏处”自然暖意生(《语类》卷八十七,页2261),况且祭祀者与所祭者同宗同族,同气连枝,血脉相通。

▲ 清乾隆时期《诗经图·清庙之什图》(局部)

鬼神之来飨与否,何时以及从何处而来,非人心所可臆度。故对祭祀者来说,唯一可以做的就是致其诚敬之心,沉浸到那盛大、庄严的祭祀仪式中去。通过这种神圣而庄严的祭祀活动,以及对祖考之精神的共同追忆,家族中的个体重新回到自己所从属的家族伦理共同体。故《中庸》不禁赞叹“鬼神之德”之“盛”:

已逝之先人祖考,虽然弗见、弗闻,隐微莫测,但通过祭祀活动,能够将一个宗族之人心重新凝聚起来。郑玄注谓神之“无形而著,不言而诚”——“著”即仁孝之理之著,“诚”即天人不二、宗族一体之诚。《礼记·檀弓》“夫礼,为可传也,为可继也”,《中庸》“孝也者,善继人之志,善述人之事”,皆表达了孝与礼所强调的这种世代之间的一体传承性。

03

朱子对“宰我问鬼神”章的诠释

上文通过考察《礼记》中礼、气以及鬼神的关系问题,澄清了朱子鬼神观的来源和前提,也获得了重新理解朱子鬼神观的一个礼学视域。相比于《中庸》因被纳入四书系统而受到宋明理学研究者的重视,《礼记》中的其他篇章则往往被忽略,这无疑不利于我们充分把握朱子的思想。

在《祭义》篇中,孔子与其弟子宰我专门围绕“鬼神”之何所谓、之意义以及重要性进行了专题性讨论。钱穆指出,“宰我问鬼神”章中用“黔首”字,黄东发《日抄》认为“乃秦之所以名其民”,故“此章实未可信”。但根据皮锡瑞的考察,秦始皇之前,即有“黔首”提法,“《礼记》出于七十子之徒,盖古有是称,而始皇因之”,故钱穆的怀疑应当站不住脚。事实上,朱子极为重视此章:

夫子答宰我鬼神说处甚好。(《语类》卷八十七,页2258)

朱子对此章的重视,在其注《中庸》“鬼神”章中也得到体现:

▲ 朱熹《四书章句集注·中庸章句》书影

朱子特意引了《祭义》“宰我问鬼神”章中孔子的一段话,以论证《中庸》所讲的“鬼神之德”“使天下之人齐明盛服,以承祭祀。洋洋乎如在其上,如在其左右”得以可能的原因。如钱穆所说,“朱子论鬼神渊源不仅自张、程,抑亦远自孔子”。包括“宰我问鬼神”章在内的儒家经典中有关孔子论及鬼神的材料,是朱子鬼神观的思想渊源之一。应当注意,“宰我问鬼神”章中对鬼神的专题性讨论必须始终置于《祭义》乃至整个《礼记》的意义语境下来考察。也就是说,尽管在“宰我问鬼神”章,孔子从气论角度规定鬼神之存在及其意义,但在中国思想史的语境中,从纯粹气论或自然主义角度来探讨鬼神的存在,却既不合法,也无意义。至少对中国古人来说,只有与伦理-政治实践相关涉的理论兴趣,而无价值中立式的纯知识论的兴趣。这也可以解释,为何恰恰是在讨论“祭祀之义”的《祭义》中,“鬼神”问题得到专题讨论。

这里先将原文引出,再加以分疏讨论:

作为理学的集大成者,出于其理论的系统性与解释力,从“修其本以胜之”的角度反击佛老,朱子首先要解决的是如何从格物穷理的角度,基于其理气论,融贯地解释圣经中出现的阴阳、鬼神、魂魄、精神等概念范畴。

针对郑玄关于该章前面孔子论“气”“魂”说法的注释:“气谓嘘吸出入者也,耳目聪明为魄”,朱子的弟子提出了自己的见解:

为何弟子问的是郑玄所注的“气”“魄”,朱子却转而说起“魂魄”呢?一方面,就人身而言,言“魂”比言“气”要更贴切。另一方面,在《礼记》的语境中,“魂气”往往连用,如“若魂气则无不之也”(《檀弓》)或“魂气归于天”(《礼记·郊特牲》)。事实上,孔颖达在疏解《左传》中子产所言“人生始化曰魄,既生魄,阳曰魂”时,即引《祭义》郑注“气谓嘘吸出入也,耳目之聪明为魄”,并进一步发挥,“是言魄附形而魂附气也。人之生也,魄盛魂强”。可见,在汉唐经学家所理解的经典世界中,“魂魄”等同于“气魄”。因此,《语类》中朱子与弟子讨论时,亦往往以“魂”来代“气”,以“魂魄”来代指《礼记》中所言的“气魄”:

根据朱子的思路,“阳魂”与“阴魄”可以分属“神”与“鬼”——“阳魂为神,阴魄为鬼”,并引《祭义》夫子答宰我的话以及郑玄的注释为证,而其弟子则根据朱子然与所以然、形上与形下、理与气对分的逻辑思路,推断出“阴阳未可言鬼神,阴阳之灵乃鬼神也”(《语类》卷八十七,页2259)。朱子《中庸章句》中就“鬼神”所做的解释是,“以二气言,则鬼者阴之灵也,神者阳之灵也”(《集注》,页25),“阴阳之灵”的说法显然是弟子对这一解释的概括。

朱子又对魂魄与形气之间的关系做了进一步界定,并与张载对鬼神的经典定义做了类比发挥:

可见,一方面,朱子赞同阴阳二气贯通天地万物之中,构成万物一体的宇宙论基础;另一方面,朱子又强调天地万物之间的“界限”。因此,虽然“三者皆有神”,但在“大界限”上,仍然需要区分“天神”“地祇”“人鬼”。

04

鬼神、礼义与教化

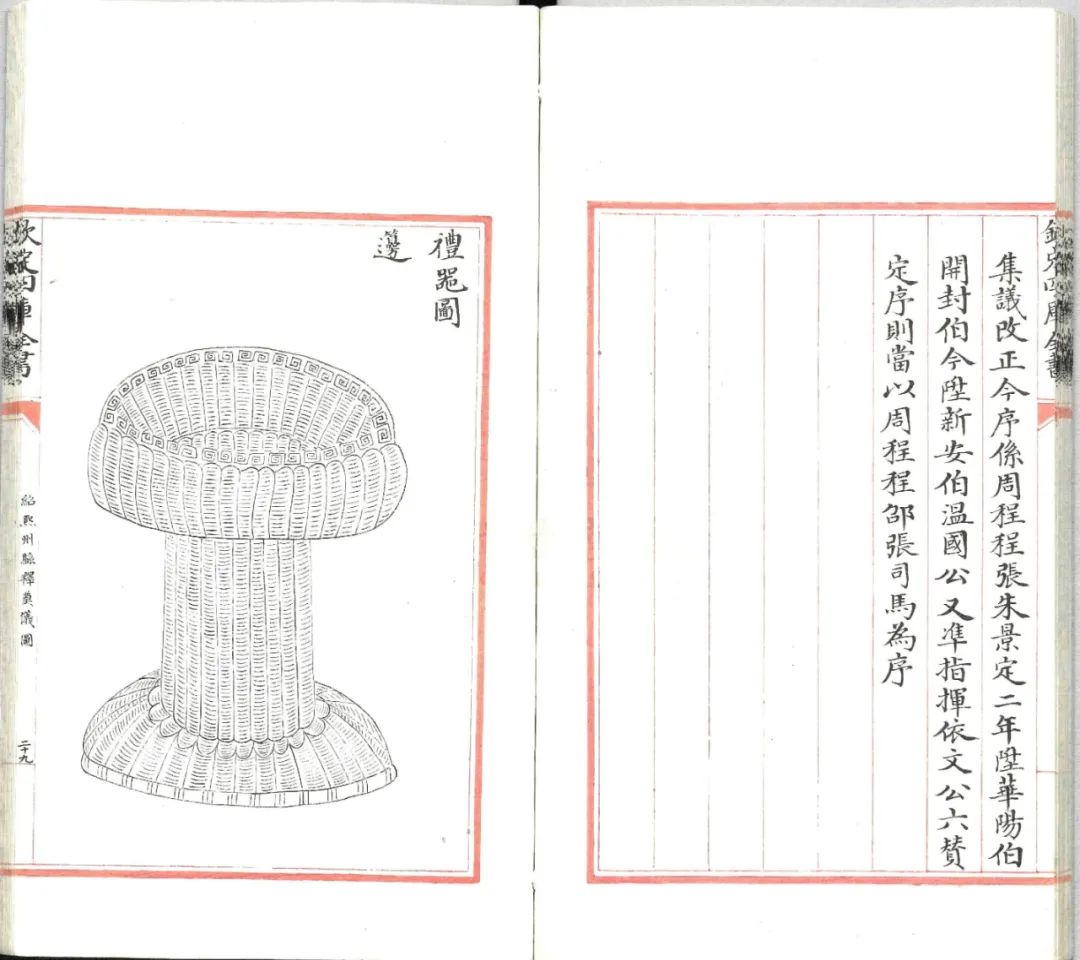

夫礼,必本于大一,分而为天地,转而为阴阳,变而为四时,列而为鬼神。其降曰命,其官于天也。

《左传》昭公二十五年亦曰:“夫礼,天之经也,地之义也。”对“本于大一”的含义,孔颖达疏谓“礼理既与大一而齐,故制礼者用至善之大理以为教本”,将“大一”解释为“至善之大理”。圣人制礼“取法于天”,其具体内容乃包括:大一之气、天地之形、阴阳之节、四时之运、鬼神之不测等等。从根本上讲,圣人制礼乃是取法于“天之理”,而非“天之形”。

孔子的这一回答足以体现圣人制礼背后对天理人情的考量。“圣人缘人情以制礼”,而人情非一,乃贤愚不肖、有过不及之殊,故礼于过者则损之,于不及者则益之,使皆能不违于中和之道。为了避免“孝子顺孙”不忍过世的亲人死后受苦而厚葬无度,故不能言死人尚“有知”。但若言死人“无知”,则那些“不肖子孙”恐怕会“弃而不葬”,亦非圣人所忍见忍闻。故对于子贡的问题,夫子只能模棱两可,此所以于《论语》中诲其务于“事人”而“知生”。

▲ 《销闲清课图·礼佛》

(明)孙克弘 绘,台北故宫博物院 藏

在朱子看来,儒家之学乃是:

因此,朱子在《论语集注》中注“季路问事鬼神”章时指出:

又引程子之言进一步申述此生死一理、人鬼不二之旨:

根据上文可知,在先秦古人看来,人之生是“魂”与“魄”相合的产物,所谓“人生始化曰魄,既生魄,阳曰魂”(《左传》昭公七年)。生人不仅以魂魄的形式存在,死后亦是“体魄则降,知气在上”(《礼运》),或“魂气归于天,形魄归于地”(《郊特牲》)。因而祭祀时,亦须“求诸阴阳”(《郊特牲》),以“报气”“报魄”(《祭义》),最后“以嘉魂魄,是谓合莫”(《礼运》)。故朱子曰:

祭祀是为了报答先祖,而报答先祖即是报答鬼神。鬼神非他,即魂魄在人生在世之时所发挥的性情功效的表现形式,张载所谓“二气之良能”。所以,祭祀仪式需要“报气”“报魄”或“嘉魂魄”而“合莫”,此即夫子“合鬼与神,教之至”之义。故《左传》昭公二十七年孔疏曰:

圣王缘生事死,制其祭祀;存亡既异,别为作名。改生之魂曰神,改死之魄曰鬼。《祭义》曰:“气也者,神之盛也。魄之者,鬼之盛也。合鬼与神,教之至也。”“死必归土,此之谓鬼。”“其气发扬于上”,“神之著也”。是故魂魄之名为鬼神也。

如果说在祭祀之礼的背景下,鬼神具有宗教的含义,那么中国古代所谓的宗教就必须在“教化”的含义下来理解:

此即圣人以鬼神来教化民众的生动描述。中国古人的“宗”“教”非他,即“设为宗祧”以“教民”。

综上可知,朱子十分重视鬼神的教化功能。正如有学者指出,从“经世”的角度出发,对朱子而言,

05

小结

根据上文,在古代礼仪的世界中,对鬼神尤其是祖先神的祭祀乃人之为人的基本存在方式。汉代主元气论,以经学指导祭祀礼仪,故认为礼书中的“鬼神”只是以“气”的方式存在。到东汉之后,佛教、道教兴起,民间祀典日渐繁多,关于仙佛神怪的讨论亦日益增多,且难以统一。智识界也开始重视从形神、有无等思辨哲学方面讨论“鬼神”的存在。到了宋代,佛教对于民间风俗信仰的影响日益深入,尤其是“火葬之风以及丧俗中的大作佛事”最能触动宋代儒者敏感的神经。随着儒学复兴运动的开展,宋儒对于佛教的批判亦趋于全面:

既有对佛教思想理论的驳斥,又有对自身礼仪制度的重建;既有消极意义上的对佛教俚俗的排除,又有积极意义上对儒家家礼的践履。

因此,与传统儒家“敬而远之”的回避态度不同,宋儒对鬼神、生死问题颇多正面讨论,而其论锋往往直指佛老。在这方面,“司马光、张载、二程等导夫先路,朱熹集其大成”。在先秦两汉的祭祀礼仪实践中,关于鬼神有无、“气”是否会散尽以及感格的可能性等理论问题尚未显题化,但对宋儒尤其是朱子来说,就成为一个必须解决的理论问题。朱子也确实基于其理气论,将先秦两汉和宋代的鬼神论述进行了调和,圆融地解释了祭祀鬼神之必要性和可能性。

在朱子那里,“以气论鬼神”与“以祭祀论鬼神”这两种理解模式并非相互排斥,而是相互依存:气论构成祭祀实践得以可能的本体论基础,祭祀实践则成为鬼神得以发挥功效的存在论语境。要理解朱子的鬼神观,除了从气论与工夫论的角度理解和阐释朱子的鬼神论述,更重要的是要回归传统的礼学论述和礼仪祭祀经验。

作者简介

李彬,山东临朐人,1988年11月生,复旦大学哲学博士,现为郑州大学哲学学院讲师,硕士生导师,主要研究领域为宋明理学、朱子学等。在《原道》《国学论衡》《思想与文化》等刊物发表论文多篇,点校出版《豫章罗先生文集 李延平先生文集》(2023年初版,2024年二版),主持高校古委会项目1项,河南省社科规划青年项目1项。

延伸阅读

编辑|梁单于飞

关注我们

如有涉及版权问题,敬请联系本公众号删除。