理解西塞罗及其哲学作品的文学史方法(李慧、曹文博 译)

编 者 按

本文刊于《古典学研究》2024年第2期(总第3期),[法国]皮埃尔 · 布瓦扬塞(Pierre Boyancé,1900—1976)撰,李慧、曹文博译。注释从略,感兴趣的读者可参阅原刊。原文标题为Les méthodes de l’histoire littéraire: Cicéron et son œuvre philosophique,载于《拉丁语研究杂志》(Revue des Études latines)第14期(1936年)。在古典学术史上,此文较早地反思、批判了十九世纪德国古典学界盛行的“来源研究”(Quellenforschung),对今日的古典学人来说仍有不可忽视的裨益:来源研究一度严重误导对西塞罗的理解。

[288]在拉丁语文学的各种体裁中,哲学与戏剧一样,都最为强调对希腊来源(sources)的考据。哲人西塞罗的大多数研究者只是为了在他身上找到启发他的帕奈提欧斯(Panétius)、波塞冬尼欧斯(Posidonius)、拉瑞斯撒的菲隆(Philon de Larisse)和阿斯卡隆的安提欧科斯(Antiochus d’Ascalon)。正如一位史学家关注普劳图斯(Plaute)和泰伦提乌斯(Térence)的谐剧,只是为了在其中找到希腊新谐剧、迪菲洛斯(Diphile)和米南德(Ménandre)的痕迹,施梅克尔(Schmekel)、希策尔(Hirzel)、海涅曼(Heinemann)、莱因哈特(Reinhardt)和其他许多人,在西塞罗的作品中只看到了研究希腊哲学的某段时期的材料,即中期廊下派(Moyen Portique)占主流的那段时期的材料。可以认为,他们的目的是尽可能地消除西塞罗。他们关注西塞罗,只是为了通过他的改写去研究给他灵感的作家,因此他们才有必要认识西塞罗的方法和习惯,尤其是他的笨拙(maladresses)和浅薄(inexpériences)。他们最愿意承认的是西塞罗对前人的曲解(contresens),而这就是所谓西塞罗风格的全部内容。我们通常对于另一位拉丁语哲人更加宽容:我们没有花费大力气去重拾塞内卡(Sénèque)本身的哲学思想,去追寻他思想中的创造性工作。由于塞内卡[作品]的特色是非常具体、缺乏系统性、文风高度个性化,我们不太倾向于使用“考据学家”(sourciers)惯用的方法,亦即努力找到某种错误的角度,将拉丁语作品按不同来源层层切割。

西塞罗一直对哲学有浓厚兴趣,但直到晚年,凯撒的绝对统治使他不得不闲下来的时候,他才开始撰写哲学著作。正如西塞罗自己所言,他主要是出于爱国之心而写作(《论义务》2.2-4、《学园派之书》1.11和《论诸神的本性》1.7)。比起对真理的探索,西塞罗更加希望为罗马创造一种前所未有的爱智文学(littérature philosophique)。此外,西塞罗以极快的速度写下这些作品,似乎并不是为了满足个人思想的迫切需要:在不到两年的时间里,他接连完成了《霍尔腾西乌斯》(Hortensius,已佚)、《路库珥路斯》(Lucullus)、《卡图路斯》(Catulus)、《论善恶之极》(De finibus)、《图斯库路姆论辩集》(Tusculanes)、[柏拉图]《蒂迈欧》(Timée)节译、《论诸神的本性》(De natura deorum)、《论预言》(De divinatione)、《论命运》(De fato)、《论荣光》(De gloria,已佚)和《论义务》(De officiis)。其中,《路库珥路斯》和《卡图路斯》后来被收入四卷《学园派之书》(Académiques)中。如此高的效率当然令人敬佩,但这又与柏拉图或托马斯 · 阿奎那的情况不同。况且,在一段经常被引用甚至是滥用的自白中,西塞罗说:

这些作品是抄出来的,不费什么力气就弄了出来;我只不过加了些语词,在这方面我倒是绰绰有余!

[290]此外,西塞罗在哲学方面的特殊立场也许可以解释,为什么史学家们经常对西塞罗采取这样的态度。西塞罗自称属于学园派,即克勒伊托玛科斯(Clitomaque)和卡尔内阿得斯(Carnéade)的学派。他在这一学派中看到了怀疑论与折衷主义。学园派认为不可能达到确定性,在其认识论中,他们强烈反对廊下派的独断论。对他们来说,不存在真理的标准。在实践中,他们往往致力于证明,正反两方面的观点同样有道理或者同样没有道理。正因如此,西塞罗指出了这种学园派哲学对演说家的用处:

cum hoc genere philosophiae, quod nos sequimur, magnam habet orator societatem[演说家与我们所遵从的这种哲学有紧密联系](《论命运》3)。

但是,这也使得这一学派的思想家必须对其他哲学体系有广泛的了解,因为他要证明这些体系的不可靠。西塞罗也强调广泛学习哲学知识的重要性,这是他对追随者的要求:

因为,如果掌握单独一个学派[的学说难度很]大,那么掌握所有学派[的学说]会在何种程度上[难度]更大!这对于那些人来说是必须去做的——他们的意图是,为了发现真相而既反驳又应和所有的哲人。我并不宣称自己获得了[探讨]这一如此巨大且如此困难的主题的能力,[291][而只]确认自己在追寻[这种能力](《论诸神的本性》1.5.11及下)。

因此,西塞罗宣称,作为一名学园派,他有义务尽其所能地研究其他哲学体系。在某些特别适用这一方法的作品(比如《论诸神的本性》《论预言》)中,他依次阐述了廊下派和伊壁鸠鲁派的论点。在这样做的时候,他非常严谨地参考了希腊来源。因此,他所属的学派本身使他不必努力追求个性化的思想。

这些原因促动了对西塞罗作品的希腊来源的考据。人们观察到,菲洛得摩斯(Philodème)关于虔敬(piété)的论著与《论诸神的本性》某部分之间存在着非常准确的对应关系,从而进一步推动了对其来源的研究。随后,玛兹维(Madvig)确定了这种考据的原则,它与著名的尼森法则非常相似,后者被认为在史家提图斯 · 李维(Tite-Live)和塔西佗的文本考据方面已经成立。玛兹维的原则与尼森法则一样,将拉丁语作家的工作最小化:

由于他带着某种匆忙和急切的心情开始写作,同时还在试图遗忘痛苦和艰辛,除了对其他思想家和作品的浮泛了解,他没有其他可供支配的思想储备。而且,对于以前没有收集过的资料,他绝没有长时间思考……对于哲学的每一个问题,对于他准备讨论的每一个学科,他都只选择了一个向导来遵循并翻译。

[292]尽管希策尔本人和勒尔歇尔先生都对这一原则持保留态度,但他们没能阻止玛兹维原则在事实上的盛行。人们只是更加灵活地应用该原则,基本上没有摆脱其统治。

我们是如何应用这一原则的?从认同该原则的人中可以发现两条规则:

第一,选择一部西塞罗的作品,试图将其与经证实的希腊哲人的只言片语加以比较。如果发现在某一具体问题上存在一个我们认为很有特色的共同点,就一概而论——假设所有与这一具体问题有必然联系的地方、所有包括这一细节的整体都一定来自希腊原文。一位日耳曼学者毫无敬畏地宣称:

在西塞罗的论述中,只要能认出一个有机统一的整体,它就来自于一段具有统一性特征的希腊原文。

第二,使用平行文本。如果在某位作家的作品中,例如经验论者塞克斯都(Sextus Empiricus)、普鲁塔克或其他作家的作品中,发现了与西塞罗作品相似的论证,那么就假设这些相似之处(我们选择尽可能惊人之处)只能用共同的来源来解释。有时这种证明方式会受到质疑,原因在于用来比较的希腊作家往往晚于西塞罗的年代,比如普鲁塔克。这些希腊作家很有可能读过甚至很欣赏西塞罗的哲学著作(《西塞罗传》[Cicéron]40)。这里涉及到这类研究的另一条公理(axiome),亦即希腊作家从不模仿拉丁作家。[293]在两种文学的关系中,即使在罗马帝国时代,甚至在西塞罗、维吉尔和贺拉斯之后,也只能感受到单方向的影响。保罗 · 勒热(Paul Lejay)基于常识对这一公理提出了质疑,然而,他也没能阻止大多数情况下人们对这一公理的合理应用(让我们承认吧),但有时无疑是错误的应用。

应用这种表面看来如此可靠的方法有一个巨大缺陷,亦即不能得出任何确凿无疑的结论。以最为遵循以上规则的著作为例:施梅克尔讨论中期廊下派的那本书在今天还有什么意义呢?关于波塞冬尼欧斯,在莱因哈特先生依靠大多数从西塞罗作品中借用“残篇断简”(membra disjecta)所做的研究之后,还剩下什么呢?莱因哈特这类哲人的贡献在于,由于想理解波塞冬尼欧斯和帕奈提欧斯的个人特征,他们才意识到要比以前更多地考虑西塞罗的个人特征。而帕斯卡(Pascal)曾说:

一个人的精神世界越丰富,就会看到越多的原创思想。

我们不再把西塞罗的作品看作是一块由或多或少成功的译文拼凑而成的马赛克。我们试图更好地理解他的个人看法、意图、习惯和倾向,而我们之前几乎不愿意将他的作品中除了误读之外的部分归功于他。

在我们看来,回顾一些事实并非毫无用处,这些事实与我们前面提到的那些事实一样:作者的爱国意图和爱智以外的意图以及他极快的创作速度,值得研究他的史学家时刻考虑。他们应该会极大地改变我们对西塞罗哲学活动的看法。

[294]首先,我们不应对西塞罗只用两年时间就写出海量的哲学论著感到惊讶。他一生中从未丧失对哲学的兴趣。从青年时代起,他就常常拜访伊壁鸠鲁派学者蜚德若斯(Phédrus),而且十分欣赏他的思想和人格(《致亲友书》[Ad familiares]13.1.2)。公元前88年,雅典被米特里达梯(Mithridate)占领,当时的学园派掌门拉瑞斯撒的菲隆来到罗马,西塞罗成为了他的学生和朋友(《布鲁图斯》89.306、《西塞罗传》3.1)。西塞罗还结识了廊下派的迪欧多托斯(Diodote),他们的友谊后来十分深厚,以至于迪欧多托斯直到去世之前都住在西塞罗家里。

西塞罗非常爱戴和钦佩迪欧多托斯,曾以充满感情的笔调回忆这位朋友,写到他在失明之后怎样以一如既往的热情研究和教授几何(《图斯库路姆论辩集》5.39.113)。迪欧多托斯在西塞罗家教授学生,而他的学生中不也经常有西塞罗吗?其他学生还有克拉苏的被释奴阿波罗尼欧斯(Apollonios,《致亲友书》13.16)。这位阿波罗尼欧斯先后担任西塞罗和克拉苏的秘书,西塞罗还曾举荐他做凯撒的史官——必须承认这有点多此一举。珀伦茨(Pohlenz)先生在讨论迪欧多托斯时顺便指出,他对西塞罗的哲学似乎没有什么影响。这可能吗?[295]在一个对各流派思想兼收并蓄的人身上,三十年的友谊会不留下一丝痕迹吗?不要忘了西塞罗有多么尊敬迪欧多托斯,将他与波塞冬尼欧斯或菲隆放在同样尊贵的位置,列为自己的塑造者之一(《论诸神的本性》1.3.6-7)。他对廊下派伦理学的喜好,无疑在很大程度上源自迪欧多托斯的教导和榜样。

西塞罗讲过他有一个特别的习惯:以毕达哥拉斯的方式弹奏吕剌琴(lyre),也就是说,用吕剌琴来净化自己的激情,特别是在早上起床之时(参见《图斯库路姆论辩集》5.39.113)。一个人如此践行毕达哥拉斯式生活中最奇特的行为之一,无疑是位几何学家,但却是一个伦理和宗教方面的几何学家。令人奇怪的是,除了卡尔科皮诺(Carcopino)先生,没有人想到把《斯奇皮欧之梦》(Songe de Scipion)中的毕达哥拉斯主义,尤其是天体和谐那一段,与迪欧多托斯对西塞罗的影响联系起来。然而,西塞罗自己却提醒我们,人类音乐的净化价值来自对天球之音(musique des cieux)的模仿(《斯奇皮欧之梦》5.18)。我们在《斯奇皮欧之梦》中体会到的情感,来自[西塞罗]对迪欧多托斯的回忆。如果之前没有想到这一点,那是因为我们从这一原则出发:尽量在书中(如果可能的话,在一部书中)寻找西塞罗的思想源泉。然而,只要全面了解西塞罗的生平,就会发现这一原则是错的。

▲ 《斯奇皮欧之梦》抄本插图,15世纪

在年轻的西塞罗身上,我们可以看到这种与大师们面对面交流的需要。公元前79年,西塞罗去了希腊。在那里,他找到蜚德若斯,还拜访了另一位伊壁鸠鲁派学人孜得农(Zénon,《论善恶之极》1.16)。在当时的学园里,阿斯卡隆的安提欧科斯最为成功。西塞罗告诉我们,在雅典度过的六个月中,他有点抛弃了修辞学家而选择了哲人(《论善恶之极》第五卷前言、《布鲁图斯》315)。

[296]在接下来的旅程中,他前往罗德岛,遇到了那个时代最杰出的思想家——阿帕美雅的波塞冬尼欧斯(Posidonius d’Apamée),并与他建立了友谊。

在西塞罗的政治生涯中,他几乎没有闲暇思考哲学。我们不难看到这与塞内卡的人生有某种相似,后者的著作也大多写于生命的最后阶段和赋闲时期。这是罗马作家的独特之处:哲学是年轻时的热情、老年时的慰藉。但西塞罗即使在忙于工作的时期,也没有减少与哲人们的往来(《论诸神的本性》1.6)。例如,公元前51年,当西塞罗治理奇里乞亚(Cilicie)时,他频频造访雅典,拜访了安提欧科斯在学园的继任者阿瑞斯托斯(Aristos),以及伊壁鸠鲁派的帕特戎(Patron,《致亲友书》12.1.2等处)。

但我们应该注意到一个至关重要却往往被史学家忽视的细节:这两个名字在西塞罗的哲学作品中几乎没有出现过。如果由此得出结论说他们的教导毫无意义,也许是采取了错误的视角。西塞罗不是非常了解他们,而他依旧认同年轻时欣赏并热烈追求的那些思想——正确的解释难道不应该是这样吗?这已表明,在研究西塞罗的“来源”时,我们应多考虑他最遥远的记忆、他受到的培育,以及我们对这种培育本身可以形成的观念,考虑通过讨论和谈话、“抨击”(diatribe)和“对话”(dialogue)直接传播的口头信息。[297]在西塞罗投身政治的这些年中,即使他无暇写作,也并没有减少阅读。他本人就是如此宣称的。当我们了解他无限的求知欲后,又怎会怀疑这一点呢?但我们能够把握他阅读的倾向和掌握的方法吗?

西塞罗对哲学有着怎样的热爱呢?我们有时过分夸大了这位演说家和政治家对哲学的兴趣。但西塞罗的确喜欢哲学本身,而不仅是把哲学当作完善论证和用老生常谈武装自己的学校。当然,在讨论修辞的著作中,他自然强调了哲学的种种作用。在这种情况下,哲学可以说沦为了“雄辩的女仆”(ancilla eloquentiae,《论演说家》1.54-59,《演说家》11-19、113及下和《演说术的各个部分》139等处)。就西塞罗本人而言,也不乏将这种关系颠倒过来的文本,他愿意将自己描述为一位从事政治的哲人。在《论执政官的竞选》(De petitione consulatus)中,他的弟弟写的都是讨喜的观点,昆图斯不惮于表达这种态度,尽管罗马人对此有不同看法(第46节)。这篇作品显然作于西塞罗职业生涯的决定性时刻,它带有宣传目的,其表现出来的态度意义重大。因此,毫不奇怪,在西塞罗担任执政官期间,他在《为穆热纳辩护》(Pro Murena)中称自己是柏拉图和亚里士多德的弟子(《为穆热纳辩护》63、《致阿特提库斯书》[Ad Atticum]1.18.3)。西塞罗在给小卡托(Caton)的一封信中寻求后者对自己获胜的支持,他提醒这位智慧者和优秀的哲人,自己在某种程度上是他的同仁(《致亲友书》15.4.16)。

[298]之后,在面对与凯撒的关系时,西塞罗自然也就想到了柏拉图与迪欧倪西欧斯(Denys)的关系(《致阿特提库斯书》9.13.4)。西塞罗的演说是否如他所宣称的那样具有哲学性?这当然值得商榷。但专门研究这一问题的学者已经揭示了不少有趣的事情。其中的一件非常具有代表性:在西塞罗想要缓和凯撒与庞培的关系时,他要求阿特提库斯给他寄玛格内西阿的得美特瑞欧斯(Démétrius le Magnète)的《论和谐》 (Περὶ ὁμονοίας)。可以看出,像所有真诚的信仰一样,西塞罗对哲学的信仰未免有些天真:他是希望得美特瑞欧斯的论证能够使哲学的恩典打动两个夙敌吗?

种种情况表明,西塞罗扮演着某种哲学官方保护人的角色。他在西西里时,就带着天性中的那种普遍好奇心寻找阿基米德之墓,并发现它早已被其叙拉古的同胞遗忘。西塞罗找到那座坟墓的方法也体现了他的博学:他记得自己曾读过墓志铭中的三拍诗行,提到坟墓上方放置了一个球体和一个圆柱体。西塞罗很可能读过关于阿基米德生平的某些记载,其中出现了这行诗句,因为类似的诗句在第欧根尼 · 拉尔修(Diogène Laërce)的《名哲言行录》(Vies des philosophes)中也可以找到。

▲ 《西塞罗发现阿基米德之墓》,本杰明 · 韦斯特 绘,1797年

这种对智慧者遗物的崇拜,对他们曾经生活、死去的地点的崇拜,非常接近于某些相当现代的感性心理。当西塞罗经过美塔珀恩图姆(Métaponte)时,他不忘到传说中毕达哥拉斯曾住过的圣地朝圣(《论善恶之极》5.2.4)。我们还知道,在《论善恶之极》中有一段精彩的文字,即对某日午后在学园里散步的追忆。西塞罗借皮索(Pison)之口说道:

[299]“我该宣称,”[皮索]说,“这是由自然还是由某种错误给予我们的呢?——当我们看见那些地方(我们得闻,那些值得铭记的君子长期经营其中)时更受感动,而非是在某个或是在听闻他们本人的行为或是阅读他们本人的某部著作的时候。”(《论善恶之极》5.1.2)

在对哲学和哲人的这种虔敬中,西塞罗对不同的哲学流派一视同仁,这一点可以从伊壁鸠鲁旧宅事件中看出。当西塞罗从雅典前往奇里乞亚执政的途中,以帕特戎为领袖的伊壁鸠鲁学派的追随者们曾向他求助,因为伽尤斯 · 门米乌斯(Caius Memmius;一个惊人的悖论是,这位门米乌斯也是《论万物的本性》(De natura rerum)的受题献人)想在一座伊壁鸠鲁旧宅的废墟上建房子。在写给门米乌斯的信中,西塞罗带着明显的轻蔑写道:

nescio quid illud Epicuri parietinarum[我不知道那是伊壁鸠鲁的什么废墟]。

这么说是因为,西塞罗希望帕特戎的要求得到满足,希望看到大师的伟大遗迹得到尊重(《致亲友书》13.1)。战神山议事会不关心历史古迹,颁布法令让门米乌斯亵渎它们,而西塞罗却使自己成了伊壁鸠鲁派的保护人,即使部分原因是想取悦阿特提库斯(《致阿特提库斯书》5.11,另见5.19)。一到奇里乞亚,西塞罗就想到要向雅典人捐款,并计划为学园建造一座“门廊”(propylum),这显然是对柏拉图的纪念。

如果把如此热忱的喜爱和如此天真的信仰归入追求名誉的罗马功利主义的狭窄范畴,那会是不公正的。让我们从西塞罗的书信中借用一些表达热爱哲学的语句。在给卡托的信中,西塞罗写道,在他的一生中,没有什么比哲学更珍贵,诸神也没有给人比哲学更大的馈赠。[300]西塞罗自认为,他与互通书信的友人一起把这种哲学引向了广场、公共事务,甚至几乎引向了战场,而对某些人来说,哲学却好像是一种休闲和不作为(《致亲友书》15.4.16)。在其他书信中(并非写给廊下派学者的书信!),西塞罗把哲学视为对政治挫折和失望的安慰。在与克洛迪乌斯(Clodius)斗争最激烈的时期,西塞罗对阿特提库斯感叹道:

但我该怎么办呢?我想抛开这些,全心全意地爱智(φιλοσοφεῖν),是的,我说这就是我灵魂中的[想法],我希望一开始[就这样做了]。

那时,西塞罗已经认识到“我之前认为辉煌的东西是多么空虚”。早在凯撒的独裁统治之前,他就已经在构想日后作为学者的生活了。西塞罗没有余暇写作,但他阅读。我们已经知道他是以怎样的精神在阅读。我们需要谈谈他所拥有的资源,对此,书信告诉了我们大量信息。我们要谈论他的藏书。

在罗马,西塞罗没有太多空闲时间,因此很少有人提及他在罗马无疑拥有的藏书,这并不奇怪。但他在乡下的庄园里肯定有一些藏书。根据当时的习惯,他一年中的大部分时间都在这些庄园中度过,而这基本上就是他可以任由自己沉醉于文学和哲学的地方。《图斯库路姆论辩集》的书名本身就让我们联想到这一点,《论预言》的对话也被认为发生在同一地点,而《学园派之书》所记之事则发生在库迈地区(Cumanum)。这都不是偶然。这不仅在于为柏拉图式的对话选择背景,还告诉我们,在这位演说家的生命中,哲学与他在乡间的生活息息相关。

西塞罗在《论位篇》(Topica)中提到,他在图斯库路姆有一间书房(《论位篇》1,参见《论善恶之极》3.3.10)。[301]而关于他在安提昂(Antium)的藏书,我们了解得更多。那里的藏书十分丰富,可以说是“数量可喜”(festiuam copiam,《致阿特提库斯书》2.6.1)。西塞罗从流放地归来后,要求被释放的奴隶缇冉尼翁(Tyrannion)整理好这间书房。他对缇冉尼翁的分类非常满意,认为是“令人惊叹的分类”(designationem ... mirificam,《致阿特提库斯书》4.4b)。他用美妙的言辞形容自己的房子似乎有了灵魂(《致阿特提库斯书》4.8a)。在阿斯缇剌(Astura),亦即西塞罗在心爱的女儿图珥利阿去世后的避世之处,也有一些藏书。从西塞罗给阿特提库斯的信中可以看出这一点(12.13.1)。

在写给阿特提库斯的书信中,西塞罗还提到一部分属于前者的藏书。西塞罗恳求阿特提库斯为自己保留这些书籍,不要给别人,他认为这些书籍是他晚年生活的精神支持。根据皮茨(Pütz)先生的看法,这里指的可能不是阿特提库斯的个人藏书,而是他为了出售而收集起来的书——阿特提库斯的家中有一间专门制书的作坊。西塞罗似乎没有能力实现这一购书计划,但他的朋友们有时会送他一些书。路·帕皮瑞乌斯 · 派图斯(L. Papirius Paetus)在继承了一些藏书后,转送给了西塞罗。西塞罗很高兴,他知道自己能在其中找到拉丁语作品,而且认为其中还藏有希腊语作品。在一封写于公元前60年5月的信中,西塞罗说:

既然我从法庭上的辛劳那里获得了时间,我就一天天地愈发在探究之中休养生息。(《致阿特提库斯书》1.20.7)

西塞罗的好奇心不满足于自己在家里收集的资料。他弟弟昆图斯是廊下派,他将自己的藏书交给兄长使用(《致胞弟书》[Ad Quintum fratrem]3.4.5);瓦罗(Varron)也是如此。[302]西塞罗在《论善恶之极》第三卷的开头提到,为了查阅一些书籍,他要去图斯库路姆找一位邻居——年轻的路库珥路斯。路库珥路斯是米特里达梯征服者的儿子,拥有丰富的藏书。西塞罗在那里还遇到了他的朋友小卡托,他身边堆满了廊下派的作品(《论善恶之极》3.2.7)。小卡托对西塞罗[为了寻书]需要到路库珥路斯的家里来感到很惊讶,因为“你(西塞罗)自己拥有那么多书”。路库珥路斯回答说,西塞罗想读一些关于亚里士多德的笔记(commentarii),他知道路库珥路斯有这些书,并且想利用闲暇去那里阅读。在我们看来,这则轶事的价值不止于此,它不仅生动地展现了西塞罗的精神生活,还表明他了解朋友们的藏书,甚至有时会前往查阅。与一种普遍存在的观点相反,西塞罗并不满足于阅读别人对波塞冬尼欧斯或阿斯卡隆的安提欧科斯的最新综述。当西塞罗在凯撒的独裁统治下开始工作时,他已经读过大量作品。以《论演说家》(De oratore)2.350-361中的方法培养出的惊人记忆力使他能够一直从这些阅读中汲取营养。

▲ 《西塞罗与挚友阿提库斯和弟弟昆图斯》

理查德 · 威尔逊 绘, 1771年

另外,西塞罗的信件也以一种奇特的方式让我们可以衡量他的学识水平。辨认某人懂行的方法,往往是看他是否会以某种方式嘲笑这一行业,是否会用专业知识和术语开玩笑。在外行看来,这种戏谑不免有些迂腐;但外行是错的,因为他从外部看问题。这种玩笑在西塞罗的书信中并不少见。[303]在写给伽珥路斯(Gallus)的信中,西塞罗谈到自己的健康状况,此时他用伊壁鸠鲁描写自己病情的说法:由于这些词汇,廊下派曾经抨击过西塞罗,因为想从中发现他自己所做的对他的无节制生活的忏悔。这些话不仅表明,西塞罗知道廊下派对伊壁鸠鲁作风的批评,尤其是他的朋友波塞冬尼欧斯的批评(当然,即使最肤浅的听众也会对这些批评留下深刻印象),最重要的是,西塞罗记住了一个非常精确的细节,而这一细节涉及到两个希腊语语词。

在得知特热巴提乌斯(Trébatius)已成为伊壁鸠鲁信徒时,西塞罗于公元前53年给这位法学家写了一封半开玩笑半认真的信(《致亲友书》7.12),通过提问指出特热巴提乌斯的职业与他的新信念之间的矛盾。西塞罗当然是直率的,他无疑认为,基于利益的道德不能与罗马法学家的社会使命相协调。但特热巴提乌斯是他的朋友,也是上流社会人士,所以,西塞罗将戏谑与惊讶融为一体。既然特热巴提乌斯知道尤比特不可能对任何人发怒,他怎么敢凭尤比特宣誓石(Jupiter Lapis)发誓呢?虽然这种责备在形式上如同玩笑,但从伊壁鸠鲁派对这类控告的回应和辩解可以得知,它实质上是严肃的。西塞罗对这一争论再清楚不过了。

[304]既然说到伊壁鸠鲁主义,就不得不提到西塞罗和朋友卡斯西乌斯 · 隆吉努斯(Cassius Longinus)之间的书信。两人信中的玩笑话,为我们留下了关于罗马的那些接受伊壁鸠鲁学说的圈子的奇闻异事,卢克莱修就出自这一圈子。西塞罗想到远在他乡的友人时,心神是如此专注,仿佛看到他就在自己身边(《致亲友书》15.16),而这并不是κατ’ εἰδώλων φαντασίας[依据幻像的想象]。在这里,西塞罗开始偏离主题,对伊壁鸠鲁派关于这些心灵图像的学说进行学者式的探讨,因为伊壁鸠鲁派认为,人们能通过这些心灵图像想象出不在场的事物。伊壁鸠鲁派的卡提乌斯(Catius)将εἴδωλα[想象/影像]翻译成spectra[影像],而西塞罗不赞成这种译法。他甚至抨击这一理论本身,进行了不乏价值的批判。信件中的这段话虽然本是玩笑,却是《论万物的本性》的校勘者们发现的最有价值的东西,因为可以将它与卢克莱修对相同概念的阐述进行比较。

这里没有必要列出书信集中所有关于哲学问题或西塞罗阅读经历的典故。我们只需注意几个细节就可以衡量西塞罗的文化水平:如果不通过这些与教诲和严肃无关的段落,我们怎能更好地了解西塞罗呢?

如果要更具体地了解西塞罗读过哪些作品,那么,在许多书信中,西塞罗都提到他为撰写自己的著作而向阿特提库斯索要的作品。[305]西塞罗写《论共和国》(De republica)时,曾向阿特提库斯索要迪凯阿尔科斯(Dicéarque)的《佩珥勒内政制》(Constitution de Pellène),这时他已经有了同一作者的《科林多政制和雅典政制》(Constitutions de Corinthe et d’Athènes,《致阿特提库斯书》 2.2)。同时,他还需要忒欧弗剌斯托斯讨论野心的文章(《致阿特提库斯书》2.3)。如果注意到这些书籍只服务于他作品的一小部分,我们难道不应该由此得出结论说,[《论义务》]其实建立在极其丰富的文献基础上?这与认为该作只参考了帕奈提欧斯的简单化结论相去甚远,但我们有时确实是这样简单化。

难道不能对《图斯库路姆论辩集》做出同样的推论吗?顺便一提,西塞罗曾想得到迪凯阿尔科斯的《论灵魂》(Περὶ ψυχῆς)。但我们只能在《图斯库路姆论辩集》第一卷中看到迪凯阿尔科斯的一些不显眼的痕迹(1.10.21、1.11.24)。我们能得出什么结论?如果承认现在流行的说法,亦即西塞罗在书中照搬了波塞冬尼欧斯、菲隆、安提欧科斯或任何其他作家的思想,那么就无法解释他认为自己需要迪凯阿尔科斯的原著,却只利用了微不足道的一小部分。或许在写作第一卷时,西塞罗试图回忆之前读过的各种作品,其中包括迪凯阿尔科斯的著作,但他需要用原作来验证自己的记忆。这不是更符合逻辑吗?这就解决了流行理论在解释这部作品的“来源”时遇到的无法解决的问题。因为,这部作品是西塞罗在女儿去世后写下的,它非常个人化,如果进行不偏不倚的研究,自然会得出上述结论。

若要公正评价西塞罗的写作方法,就必须对照他对于时间的细微考证,而他在《安慰》(Consolatio)中列举罗马的事例时采用了这种考证。我们知道,阿特提库斯是这方面的权威。因此西塞罗会问他,格奈 · 凯皮乌斯 · 克劳迪乌斯(Cn. Caepius Claudius)的父亲是在自己的父亲生前还是死后死于海难的(《致阿特提库斯书》12.20.2),以及茹提利阿(Rutilia)与她的儿子伽尤斯 · 科特塔(C. Cotta)谁先去世。[306]阿特提库斯不知道茹提利阿到底发生了什么事,西塞罗就请他在得到更多情况后尽快写信(《致阿特提库斯书》12.22.2)。

有一次,西塞罗需要了解卡尔内阿得斯来到罗马的原因,在他看来这可能与欧若珀斯(Oropos)有关,但他想要确认自己的猜想(《致阿特提库斯书》12.23)。在某些作品中,西塞罗把这种对精确的追求甚至痴迷称为meas ineptias[我的痴狂](《致阿特提库斯书》12.24)。因为不愿止步于史家惯用的谎言,西塞罗才这样自白。希望那些利用这样的“自白”攻击他的人,能够将他的说法与他的实践进行比较,因为他的实践比他的理论要严谨得多。

这种对哲学文化的了解,难道不应被纳入关于这部或那部作品的“来源”讨论中吗?而且,它不可以帮助我们排除某些错误的解释吗?这应该是行得通的。在《论命运》(De fato)的一个非常优秀的校勘本中,约恩(Yon)先生的论证如下。继迪朗(Durand)先生之后,约恩认为该书的写作时间只可能在公元前44年的五月底或六月初(页v)。此外,他从细致的分析中得出结论(页xl及下):

如果只考虑作品留存下来的部分,那么论述就足够紧凑,而且以相当有逻辑的方式展开,看不出任何缝合的痕迹。

西塞罗先是如在《论预言》和《论诸神的本性》中那样,依次陈述相互矛盾的论题,又引述了数位作家。但时不待人:

由于凯撒被杀后发生的一系列政治事件,西塞罗不得不把哲学写作作为次要工作。他给作品赋予了不同于之前所设想的形式,只是为了简化并尽快完成自己的工作,因为期限实在太过紧张。

▲ 《凯撒之死》,文森佐 · 卡米奇尼 绘,1804—1806年

于是,西塞罗开始遵循某一种的思想来源。[307]为了找到这一来源,约恩不得不假设它是一种“学园派的灵感”,但“在论述的结尾对廊下派采取的随和态度,似乎并不像卡尔内阿得斯的方式”。所以,约恩又转向阿斯卡隆的安提欧科斯,将其视作尽可能贴近西塞罗本人思想的来源x,希望能够解决这一问题。这一推理的逻辑本来无可挑剔,可惜它基于这样一个假设:西塞罗在《论命运》中处理的是一个非常棘手的、无法吸收其资料的难题。

然而,书信集中的一段话可能证明了相反的情况。如果说《论命运》中有几页严密的论证,那可能是源自迪欧多若斯 · 克若诺斯(Diodore Cronos)关于可能性的著名推理。但西塞罗在给瓦罗的信中写道:

关于可能的事情(περὶ δυνατῶν),你应知道我根据迪欧多若斯来作判断(κατὰ Διόδωρον κρίνειν)。因此,倘若你将前来,那么你应知道你的前来是必然的。而如果你不会前来,那么你的前来就是一件不可能的事情(τῶν ἀδυνάτων est)。现在,请看看两个[观点]中的哪个更合你心意——克律西璞珀斯的(Chrysippi)[观点]还是不为我们的迪欧多托斯消化的这个[观点]。但是,在我们闲暇的时候,我们也会谈论这些主题。根据克律西璞珀斯,这也是可能的(hoc etiam κατὰ Χρύσιππον δυνατὸν est)。(《致亲友书》9.4.1)

蒂勒尔认为这封信写于公元前46年,比《论命运》早两年。西塞罗似乎采用了瓦罗自己的《美尼璞珀斯式的讽刺诗集》(Satires Ménippées)的方式与这位博学的朋友交谈,这种颇为沉重的戏谑证明了什么?它证明西塞罗早就熟知这个著名的难题,证明他与朋友迪欧多托斯有过多次讨论。这些独特而珍贵的对话出现在西塞罗一生中最忙碌的几年里。公元前46年,迪欧多托斯已经去世13年了。公元前44年,西塞罗思索《论命运》中的问题至少有15年,这也是他欣赏迪欧多若斯而反对克律西璞珀斯的15年。这段话再次证实了西塞罗的态度。[308]西塞罗用这个问题开玩笑,是因为他在某种程度上对这个问题非常着迷,仅仅是瓦罗不确定的到访,就足以使他想到未来是否必要的问题。由此,在《论命运》中用来确定作品来源的假设就自下而上地崩溃了,因为西塞罗并不是在讨论一个不熟悉的问题。我们不禁要问,那个在对廊下派和学园派的立场上与他无比相似的x,是不是西塞罗自己?不是说西塞罗在论证的方式和细节上没有借鉴他所读过和听过的东西,或许他没能在这个观点上有任何个人创新,但他的工作远不止是翻译希腊作品。

我们没有理由拒绝倾听西塞罗本人对其原创程度的看法。在《论义务》中,西塞罗承认自己借鉴了一个原型(modèle)。众所周知,这部著作是最能体现罗马文风和西塞罗风格的著作之一。西塞罗说:

西塞罗承认了这笔“债务”,但数目有限。此外,西塞罗反复提及帕奈提欧斯的名字,作为《论义务》主要的灵感来源(第三卷除外,1.2.7、1.3.9、2.5.10、2.14.51、2.17.60、2.11.76、2.24.86)。既然西塞罗在这里如此坦率,我们就不必把想象出的其他罪名归于他。如果西塞罗的其他作品不像《论义务》那样,一再出现某位思想家的名字,那么,即便不情愿也得承认这一结论:以《论义务》为标准,如果作者没有提到主要来源,那么就可能意味着根本不存在主要来源。

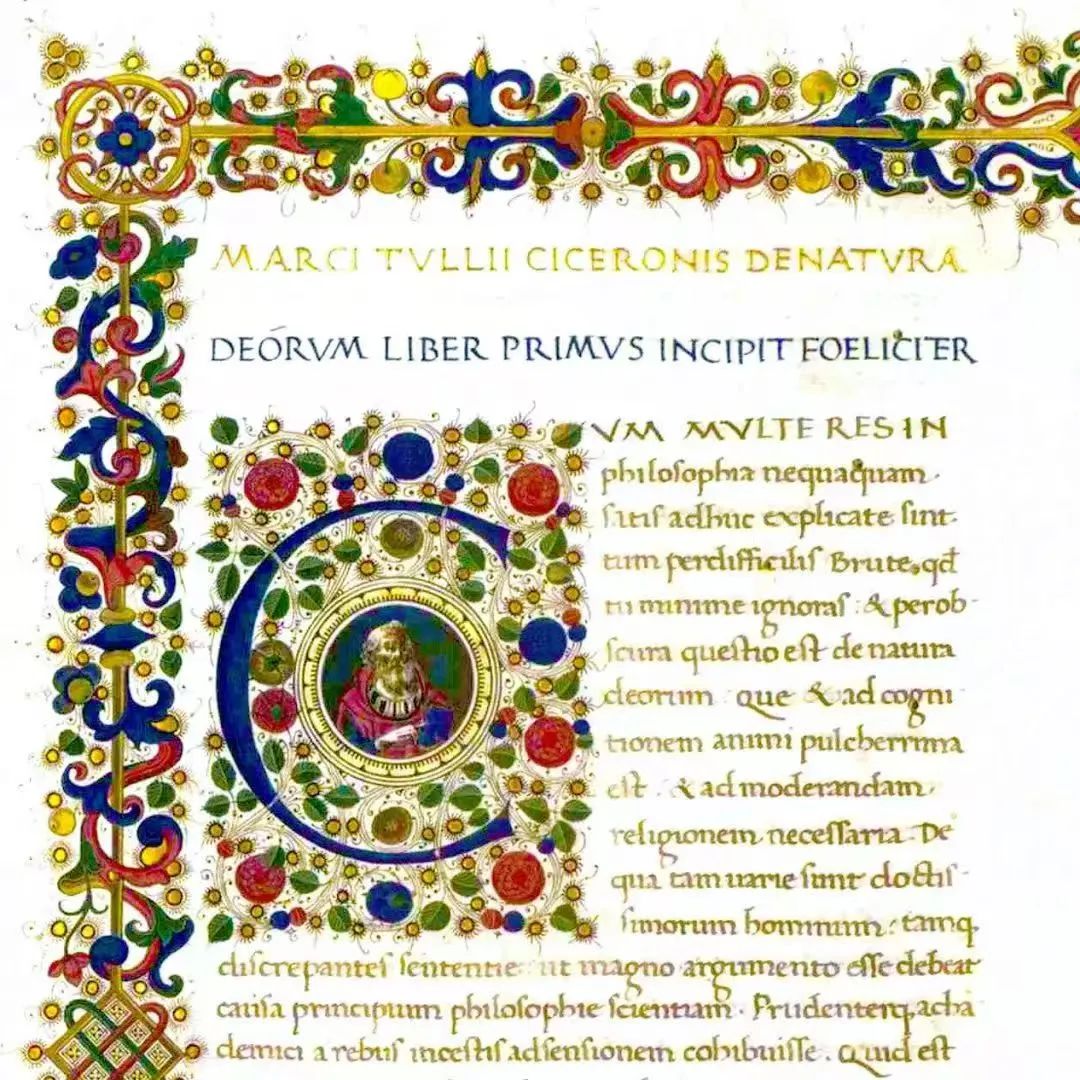

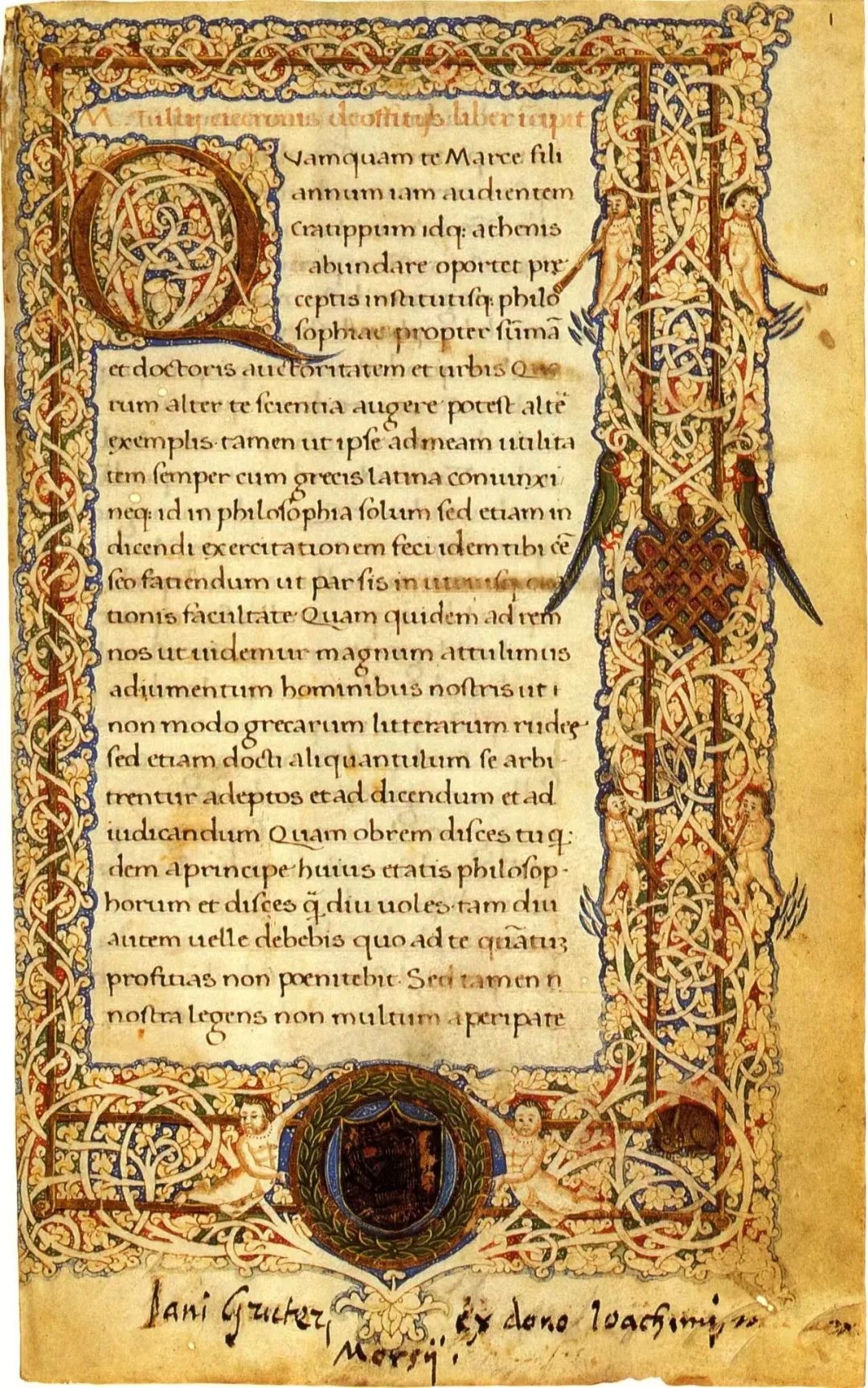

▲ 《论义务》抄本,16世纪

因此,我们应该充分相信《论善恶之极》开头(1.2.6-7)的那段具体陈述。西塞罗明确将他的原创作品与用拉丁语写成的肃剧和谐剧区分开来,他认为后者属于翻译,但也有一定价值。[309]西塞罗的哲学论著更是如此,这些著作

这句话说得很清楚。如果这是真话,那就驳斥了科尔森(Corssen)和施梅克尔的那种过于简单的方法。何况,我们没有什么理由怀疑这是假话。我们不会相信一个声称自己百分百原创的西塞罗,但他不仅简要地阐明了读者有权从他那里得到什么,还使我们完全可以将他与希腊作家进行对比,这样的西塞罗完全可信。

西塞罗将自己比作在亚里士多德之后写作的忒欧弗剌斯托斯,比作追随克律西璞珀斯的众多廊下派学人,而后者“什么也没有略过”(1.2.6-7)。西塞罗所宣称的独创性,并不是发现新理论的思想家的独创性,而是能够吸收这些理论,并以自己的方式加以阐述的学生的独创性。这种个人方式无疑体现在写作风格上,而且西塞罗曾以富有魅力的自信宣称,他的《学园派之书》为希腊作家们做了大量补充(《致阿特提库斯书》13.19.5)。西塞罗对波塞冬尼欧斯有时不惜溢美之辞,由于这位伟大作家只有只言片语传世,这种赞扬就显得轻率,尽管如此,我们还是很乐意相信西塞罗的话。除了写作风格,这种个人方式还应当包括论证过程和作品的总体布局。

梅耶(Meillet)先生在他的《拉丁语史纲》(Esquisse d’une

histoire de la langue latine)中,以及约恩在《ratio和派生自reor的单词》(« Ratio » et les mots de la famille de « reor »)一文中,都强调了西塞罗在创造一种哲学语言方面的卓越功绩。如果西塞罗只是一位译者,我们就很难理解上述著作。西塞罗为拉丁语词汇做的工作既灵活又愉快,这只能解释为其思想具有独立性,并受到其不容忽视的个人生活的影响。前面的话就是为了提醒大家这一点。

延伸阅读

关注我们

如有涉及版权问题,敬请联系本公众号删除。