伊拉斯谟论政治伦理(程茜雯 译)

编 者 按

本文刊于《古典学研究》2024年第2期(总第3期),[美国]莱斯特·博恩撰,程茜雯译。注释和参考书目从略,感兴趣的读者可参阅原刊。

莱斯特·博恩(Lester K. Born,1903—1969)早年在美国加州大学和普林斯顿大学攻读古典学和政治学,后在芝加哥大学获得古典学博士学位,先后在俄亥俄大学、凯斯西储大学、华盛顿大学任教,教授古典学。他是伊拉斯谟的《论基督君主的教育》第一个英译全本的译者(1936)。本文原刊Political Science Quarterly, 43 (1928), pp. 520-543.

在过去十年里,有许多关于文艺复兴和宗教改革的著作出版。在这些作品中,伊拉斯谟的地位业已确立,其中不乏对他的政治伦理的讨论,但多数从一般的历史视角入手,而非出于对他为政治理论所作贡献的独特兴趣。在近期的成果之前,除了伊拉斯谟的传记作者,他与政治理论的联系几乎完全遭到忽视。尤其值得一提的是,他最正式的政治伦理作品,尽管不一定最伟大,甚至不一定最具影响力,却最受忽视。我指的是《论基督君主的教育》(Institutio Principis Christiani)。

一

1515年初,有人向伊拉斯谟提议加入查理王子(Prince Charles,未来的查理五世)的宫廷,他的实际任命和就职可能在当年年底或1516年1月1日。这篇关于“论基督君主的教育”的专论就在这一时期预备动笔,最初是为年轻的王子(当时只有15岁)准备的。由于伊拉斯谟本人信件中的证据冲突,写作的确切日期存疑。1515年春,他在从伦敦写给多梅尼科·格里马尼(Domenico Grimani)的一封信中首次提到这篇论文,从信中我得知,他正忙于为查理王子撰写这篇小文。在他5月底写给马丁·多普(Martin Dorp)的一封信中,我们发现了几乎相同的信息。因此,伊拉斯谟开始写作此文,似乎早于他被任命为宫廷顾问(councilor at the court)。然而,在1523年1月30日于巴塞尔写给约翰·博茨海姆(John Botzheim)的信中,伊拉斯谟告诉我们,直到他的任命完成并实际出任职务后,他才把这篇作品交给查理王子。因此,他继续说,他的有俸圣职的本质不在于他采摘的“好处”(plum),这篇文章是他回报王子恩惠的方式。

▲ 德西德里乌斯·伊拉斯谟·罗特罗达穆斯(1466—1536)

伊拉斯谟于1517年9月9日在从安特卫普写给英格兰的亨利八世的信中表示,既然他已成为王子的顾问之一,他的首要目标应该是提供所有劝诫(consilia)的来源,因此就有了《论基督君主的教育》。从给格里马尼和多普的信来看,这与6年后给博茨海姆的信并不矛盾,因为伊拉斯谟在这里并未具体说明他是在就职后写下这篇文章的。艾伦认为,伊拉斯谟在5月获得该职位,但直到1月1日(1516年)才真正开始就职。在这种情况下,问题可能已经解决,因为一旦伊拉斯谟获得任命,他就会自认为是宫廷成员。

无论如何,我们知道这篇作品在1516年5月12日时已在印刷商手中,但在6月1日,尽管伊拉斯谟“急切地想把它呈送给王子”,却不得不在印刷完工之前离开巴塞尔。不过,约翰·弗罗本(John Froben),巴塞尔的印刷商亦即伊拉斯谟的朋友,在6月17日告知他,《论基督君主的教育》已付梓。这篇文章因此与托马斯·莫尔更为著名的《乌托邦》(1516)和马基雅维利的《君主论》(1513,1532年首次印刷出版)出自同一时代。

在之后的几年内,需求的版本数量似乎说明此书反响良好,这也证明莫尔对它的期望十分合理。他写信给伊拉斯谟说:

你的《论基督君主的教育》写得很好。我多么希望基督教的君主们能遵循良好的教导啊。他们疯狂的愚蠢让一切都令人倍感失望。我迫切渴望拥有这本书,相信它会像你的其他作品一样完美。

1516年弗罗本便出了四个版本,同年还有鲁汶的一个版本。弗罗本于1518年和1519年再出新本。1523年和1525年也有其他版本出版。这一作品总共有40余个版本,其中18个完整版和一些译本在伊拉斯谟生命剩余的二十年内发行。在此文的16个译本中,最晚的是英文版,于1921年发行。

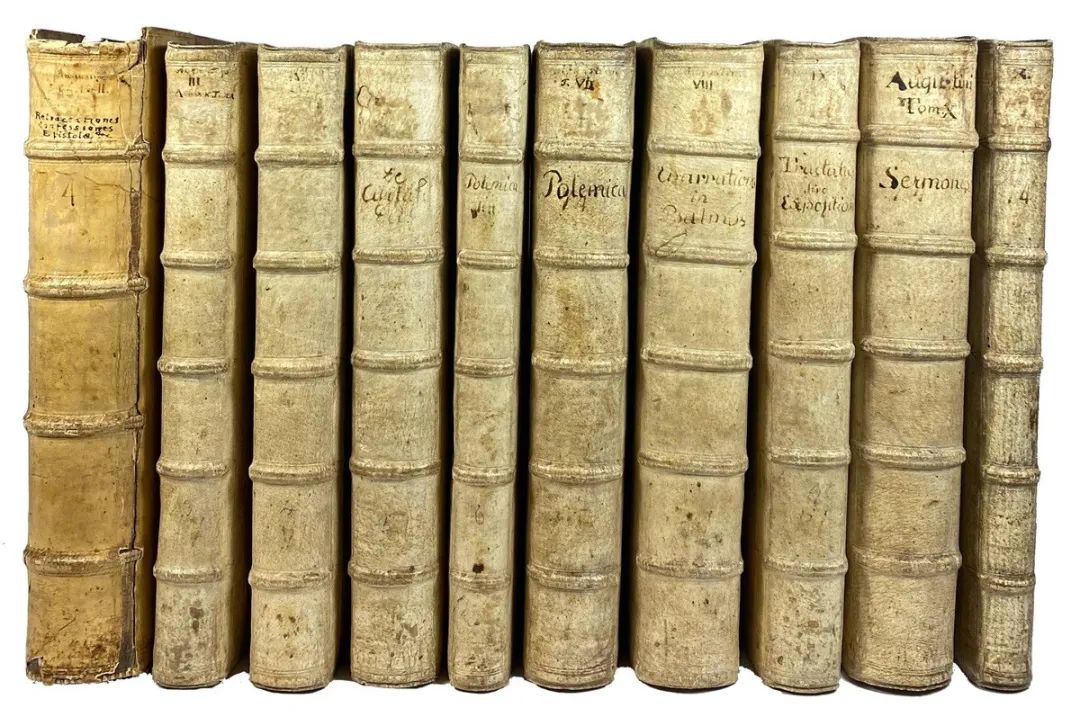

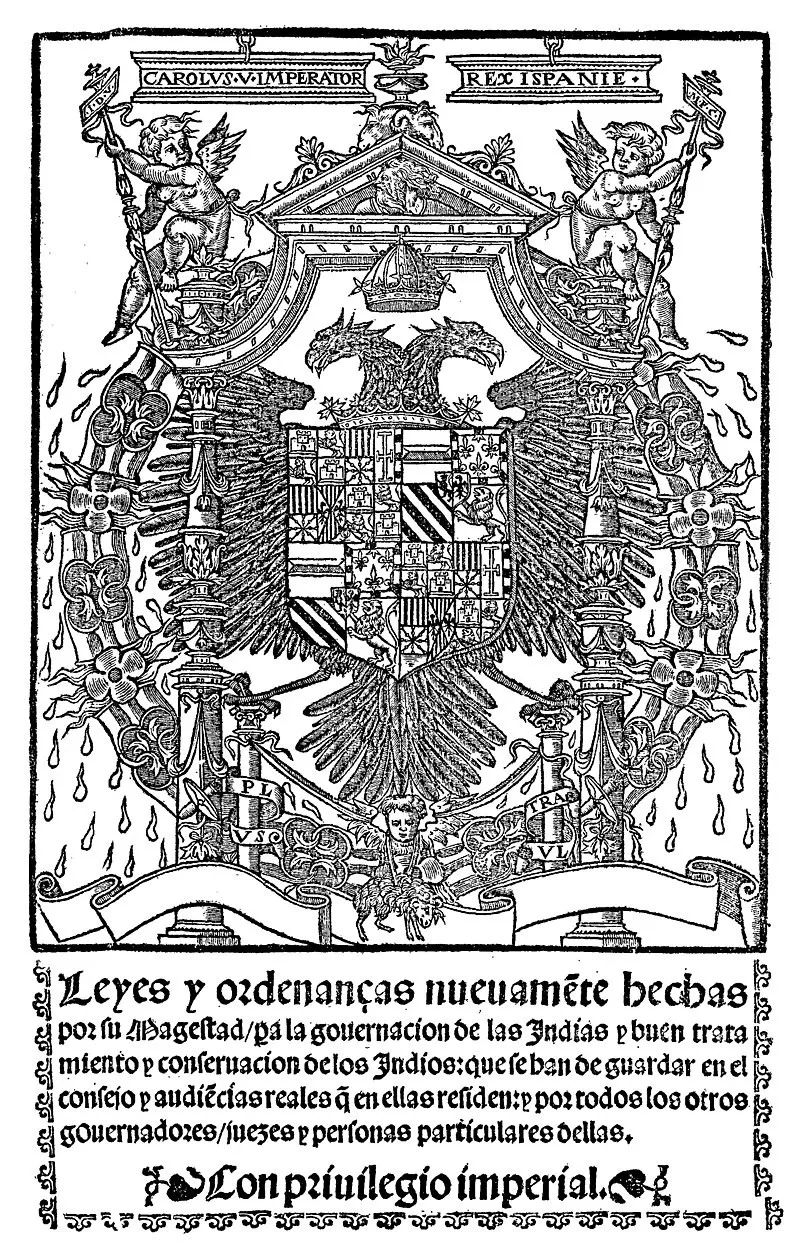

▲ 《论基督君主的教育》弗罗本, 1519年

但是,我们对这一作品的接受和传播的了解,并不仅仅依赖于数字。约翰·科莱特(John Colet,1467—1519)在英格兰立刻拿到这本书;1517年,伊拉斯谟亲自给亨利八世寄去此书。在此书出版的那一年,纪尧姆·布德(Guillaume Budé,1467—1540)无疑便在法兰西有所耳闻。与此相关,我们不应忘记就在同一年,布德写了他的《论君主的教育》(De L’Institution du Prince),尽管此书直到1546年即他去世6年后才出版。有人认为,布德之所以生前拒绝出版,是因为他“不希望自己那相对逊色的俗语作品被拿去与伊拉斯谟的文章比较评判”。

1517年12月13日,巴伐利亚的弗里德里希二世伯爵(Count Friederich II)为他的侄子菲利普王子(Prince Philip)制定了学习课程。他规定这位年轻人每天应阅读三个小时《论基督君主的教育》或类似的作品:

在三小时的时间内,约尔格(Jorg)会向陛下呈献一篇散文——例如鹿特丹的伊拉斯谟或其他作者关于君主教育的作品,这些作者对陛下的需求有极大助益——为陛下阐释并翻译这一文本。

1518年,伊拉斯谟修改这篇论文,随后呈送给费迪南德王子(Prince Ferdinand),他似乎(如果我们能够信任伊拉斯谟)一直随身携带此文。托马斯·埃利奥特(Thomas Elyot)在1531年写作、出版并献给国王的《治策》(The Boke named The Governour)一书,大量借鉴了伊拉斯谟的作品。他尤其赞赏最卓越的博学者伊拉斯谟的这篇小文的功用,他说:

从来没有哪一本用拉丁语撰写的书在如此短小的篇幅内能如此简明扼要地包含如此丰富的语句、雄辩和美德劝诫。

在同一世纪中叶,施瓦本哈尔(Schwäbisch Hall)的塞巴斯蒂安·科齐乌斯(Sebastian Cocceius)在训练符腾堡的埃伯哈德王子(Prince Eberhard)时,用了《论基督君主的教育》。大约在同一时间,美第奇家族的凯瑟琳(Catharine de’Medici)有一本法语转述本供她的儿子们使用。1584年,巴伐利亚的威廉五世(William V)在为他的儿子马克西米利安(Maximilian)和菲利普(Philip)制定详细的学习计划时(但更多是在为他们的导师下达指示),很可能有意无意地参考了《论基督君主的教育》。

除了1703年至1706年的《伊拉斯谟作品全集》(Opera Omnia)中的收录,此书的最后一个版本于1667年在阿姆斯特丹出版,两个世纪以来,最后的译本是1721年的瑞典语本。自那时起,直到今日,我们都缺乏确凿的出版信息。

▲ 《伊拉斯谟作品全集》,1569年

那么,《论基督君主的教育》长期被忽视的原因是什么?这篇文章的目的是教诲,因此吸引力有限。之后不久写成的《和平的申诉》(The Complaint of Peace)则广受好评,《对话集》 (Colloquies)和《愚人颂》(Praise of Folly)更是如此。伊拉斯谟的书信中对时事的品鉴俯拾皆是,他的《格言集》(Adages)一直很受欢迎。在这些作品中,有不少言辞夹杂在无关紧要的事物中间,伪装成玩笑或讽刺,经过合宜的筛选后值得严肃对待。这些著作受人欢迎的伪装,可能在更大程度上掩盖了更为严肃的《论基督君主的教育》。

对这一事实的解释可能无法在文章的内容中、在伊拉斯谟提出的过分要求中找到,而更多可在他那不太令人满意的形式中找到……通常只有一系列松散的谚语和格言,而非清晰且逻辑有序的表述。

因此,必须承认《论基督君主的教育》在一点细节上令人失望——书中充满陈词滥调、重复和乍看起来只会让人分心的杂录(miscellanies)。但我们绝不能忘记,伊拉斯谟是在为自己的时代写作,他从同一时代中获得对照,并以真正人文主义的方式(humanist fashion)不断论及古典的古代来强化他的观念。

二

现在让我们来详细地阅读这一作品吧。伊拉斯谟如此开篇:

倘若君主惯例上是通过投票来选举,那么,没有正当理由考虑其祖先的形象、他的外表……应寻求不易鲁莽冲动的天性,以免在好气运的纵容下发展成僭主,拒绝接受警告或建议;另一方面,亦应留心,他不能过于柔顺,任自己随波逐流,人云亦云。他的经验和年龄也必须纳入考虑,既不能年纪太大而失之老迈昏聩,亦不能远未成熟而耽溺于幻想。

伊拉斯谟接着引入人们熟悉的国家航船的形象,并指出,在国家航船的引领中,就像在实际的航行中一样,舵手应该最能胜任职责;这一观念应当在君主处理国事时激励他——共同体的利益(publica commitas)——亦应推动人民选举君主时的抉择。这个主题反复出现。

当世袭统治的实践盛行之时,一位好君主的希望就寄托在他导师的选择上;因为“没有什么比最初几年获得的学识更为根深蒂固”。这位导师不仅要向年轻的君主灌输所有道德原则的基础,还要引导他远离那些会腐化他或谄媚他的不良伙伴。他还必须是这样的人:年轻人会爱他,但也会服从他的所有规定。这位导师应该探索出年轻君主的自然趋向(natural bents),并按照这条路线培养他。但任何与他未来的位置不符的想法或品味,都应小心杜绝。

在你把王子的思想从那些俗众(vulgus)最常见但无疑最为错谬的意见中解放出来之前,试图就治理理论提出建议只会徒劳无功。

▲ 查理五世肖像,伯纳德·范·奥利 绘,1519年

导师亦应始终牢记,要根据学生的年纪来调整自己的手段,因为孺子终可教也。这一部分的训练应通过提及简单的类比完成,例如蜜蜂和蚂蚁的社会生活。

教育伊始就应当反复灌输基督教教义的原则,并始终将其放在首位。我们得知,一个人若不是哲人,就不能成为真正的君主。事实上,哲人和真正的基督徒是一体的。伊拉斯谟特别强调以下事实,即基督教的原则平等地适用于君主和臣民。此处我们能看到这一伦理观念的种子,它贯穿于整篇文章。伊拉斯谟开始长篇讨论“真正的善”、世俗财富的低下、民众普遍的生活方式、君主宽宏慷慨的目标、高贵的本质、君主符号(princely insignia)的象征意义、基督教的真正含义,并以君主的职责作结,他说:

您也得背负您的十字架,不然上帝不会接纳您。您问:“我的十字架是什么?”让我来告诉您。追寻正确的事业,决不滥施暴虐,决不横征暴敛,决不卖官鬻爵,决不贪污受贿,您宝库里的财富会远逊色于其他财富。但是,只要您从正义中获益,就别在意财富的贫乏。只要您在各方面都为共同体的利益殚精竭虑,您的生活就将处于焦虑之中。您的少年和天性将被剥夺正当的快乐,夜以继日的工作会使您疲惫不堪。忘掉这些不快,享受对于正道的自觉……

您作为男人所具备的个人情感,责备的愤怒、对妻子的爱、对敌人的恨、羞耻之心,是否唆使您去做不正当的事情,无益于国家的事情?请让对荣誉的关心胜利吧,请让您对公共福祉的关注彻底战胜私人情感……

即使您不能在不威胁到自己生命的情况下照管好臣民的财产,也请将民众的安危置于自己的生命安全之上吧!但是,当您这样行事的时候,有不少人会说您是个傻瓜,根本不是位君主。请您矢志不移,宁做正义的庶民,不当不义的君主。

君主决不能放纵自己,而要谨记他是臣民的榜样,倘若他允许某种邪恶存在,那么他的臣民会倍增其恶。

普通人天性便不守规矩,官员极易因贪婪或野心而腐化。在这股邪恶的浪潮中,仅余一座堡垒——君主无可指摘的品格。如若君主也被愚蠢的想法和卑鄙的欲望征服,那么共同体还能剩下什么最后的希望呢?

这一思路很自然地将伊拉斯谟引向明君与昏君的对比,这一对比占据文章的6页篇幅。

伊拉斯谟将邪恶的君主比作各种野兽,并指出古代帝国中的例子。他展现的僭主与君主形成对照,前者的统治只为自己的利益。“明君与僭主之间的区别,好比慈父与恶主之间的区别。”伊拉斯谟进一步把邪恶的君主描述为:

一头可怖、可憎的野兽:集龙、狼、狮、毒蛇、熊及类似的怪物于一身;浑身长眼,遍体獠牙,处处可怖,倒刺鳞爪;它永不餍足,食人心肝,饮人热血;它从不入眠,时刻威胁着所有人的财富与生命,对于每一个人,尤其良善之人,都是威胁,对于整个世界都是致命的摧残;每一个心中牵挂国家利益的人都会诅咒它、憎恨它;它的丑怪令人难以承受,但要彻底消灭它,就必然导致惨重的灾难,因为它的恶意有武力和财富的支持。

以引用一系列圣经世代中邪恶的统治者结束这段描述后,作为对比,伊拉斯谟在描绘明君时同样以引用圣经开始。以这些作为他的文本,伊拉斯谟进一步发展了基督教伦理与统治权威相统一的观念,并诉诸人们熟悉的国家形象,即国家是一个大家庭,君主应当是和善的一家之长。这一描述把伊拉斯谟引向对最佳政治体(state)的讨论:

尽管国家的种类有许多,但在智慧之人中却有相当的共识,认为最佳政制就是君主制。这是出于上帝的范例,一个人统管万事万物,但这是以上帝作为范例的方式,即在智和善这两方面超越所有人,并且卓然自立,一心为国。如若情况并非如此,这将是最差的政制类型。届时谁愿与之抗争,谁就会成为最好的人。如果一位君主恰好具备所有的美德,绝对君主制便是最好的政制(若是如此便好了!我恐怕对此不能报有希望)。

如果君主资质平平(现如今就是这种情况),那么最好对君主制加以牵制,混之以贵族制和民主制的成分,防止它有朝一日沦为专制僭政。正如几大自然要素之间可以相互平衡,国家也不妨通过类似的控制来保持稳定。如果君主一心为国,他的权力不会受到制约,而会得到维续。如果情况恰好相反,国家便应当牵制和抗击个人的暴力。

伊拉斯谟建议以此作为明君的信条:

人民已经出于信任将这里的一切交托于朕,朕务必好好照看,交还时可以比朕得到时状况更好。

这样的观点在文中以不同形式反复出现。把国家与君主的关系比作身体与思想的关系后,伊拉斯谟再次诉诸上帝。此处他发表的关于自由意志的言论,将与8年后路德的论述产生争论。他说:

上帝为天使和凡人都授予自由意志,如此他便不是在统治奴隶,如此他便可荣耀他的国,为他的国增添壮丽。谁会因为统治着一群像牛马那样出于惧怕而俯首帖耳的民众,而洋洋自得呢?

▲ 马丁·路德(1483—1546)

首先,您借奴役状态压迫的民众并不真正属于您,只有万民一心归顺方能成就一位君主。自觉自愿遵从于您的人才真正属于您的臣民。其次,当您的臣民被迫深陷惧怕,您就连他们的一半也算不上拥有:他们的身体在您权力之下,但他们的灵魂却与您疏离。当基督徒的博爱将君主与子民维系在一起,那么不管有什么样的情势需要,一切仍都供您调遣。因为明君只在国家利益有需要的时候才发号施令……

僭主看到的荣耀根本就不是什么荣耀,而是阿谀奉承或虚伪矫饰;他无法获得顺从,只有被奴役的服从……但像一位基督君主那样行事的人会真正地具备所有这些东西。不强令人们敬重他的人,反倒会获得比任何人都多的敬重;不强令人们顺从他的人,反倒会获得比任何人都多的自愿遵从;对于认为他会将之奉献国家的人,人们最毫不犹豫地准备献出自己的财富。

这一切都在君主职责的大纲中有所概括,并由一个符合伊拉斯谟原则的典型观点指出:

既然其他所有人都早做准备,努力学习自己立志为业的技能,君主又应该多么地加倍专注,提早学习治理的原则啊!

最后,伊拉斯谟补充了另一个想法,对他那个时代来说,这过于理想主义。

如果艺术家从自己的优美画作中得到快乐,如果耕夫、菜农和工匠都能从自己的劳作中享受乐趣,那么除了注视在自己的努力下日渐繁荣进步的国家,还有何事最能让君主感到快乐?

伊拉斯谟一次又一次地指出,君主的崇高地位对他的思想、能力、品格和荣誉提出多重要求,高于对普通公民的要求。

对一个公民来说,意愿良好或已足够,因为他受法律的引导……但搁在君主身上,若没有智慧相伴,指点他实现意愿的手段,仅有良好的立意……远远不够。

经过对同一主题的进一步思考,伊拉斯谟来到他的第二章,关于“君主须远佞臣”。

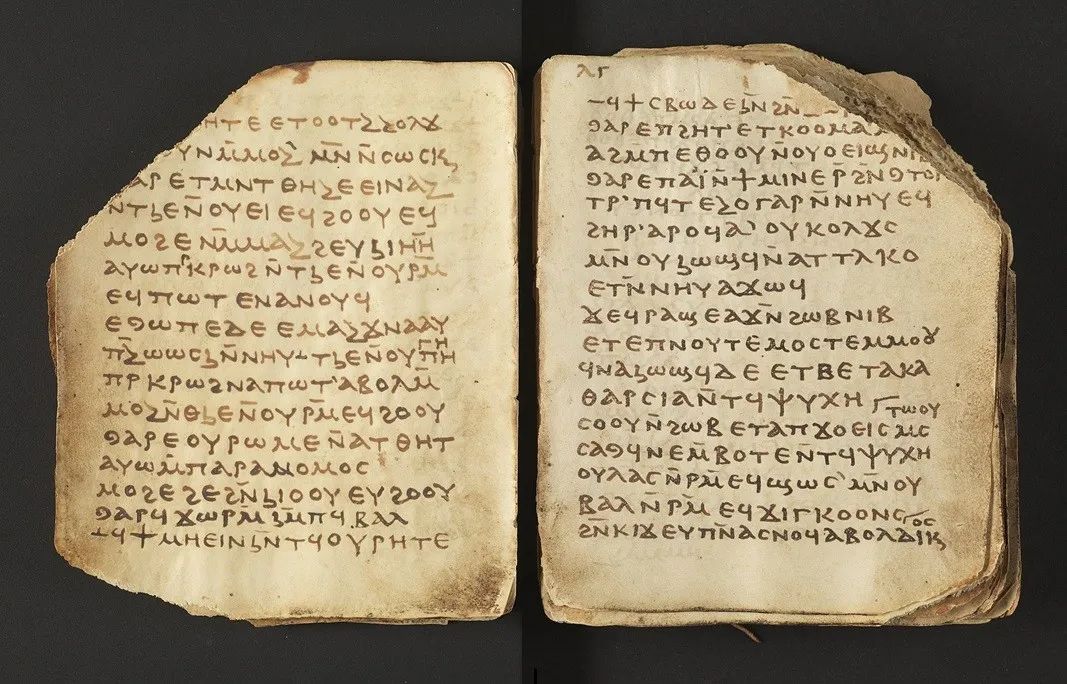

奉承可以多种方式巧妙地呈现给君主,赋予他巨大权威却又暗示他超乎自身之上的法律,也在这些方法之列。接下来是一系列推荐读物,按顺序包括《所罗门箴言》(Proverbs of Solomon)、《传道书》(Ecclesiasticus)、《智慧书》(Book of Wisdom),然后是《福音书》(Gospels)。紧随其后的是普鲁塔克的《伦语》(Moralia,又译《道德论丛》),辅之以塞内卡,“他的作品催人奋进,激励读者热心追求有道德操守的生活”。亚里士多德的《政治学》和西塞罗的《论义务》应摘录阅读。在伊拉斯谟看来,“柏拉图在这些主题上的论述最为可敬”。在史家中,例如希罗多德和色诺芬,伊拉斯谟的推荐有所保留,因为他们讲了很多不应教授给基督教君主的思想。

▲ 博德默六号纸莎草纸上的《所罗门箴言》,公元4/5世纪

进入下一节“和平之艺术”后,我们来到文章中技术性更强的部分。伊拉斯谟开篇道:

古代作者将治理理论分为两部分,和平与战争。尽管如此,我们最主要的关注还必须放在如何训练君主在和平时期贤明治理的有关技艺,他应当凭借这些技艺,竭尽全能排除未来战争的需求。

在这个标题之下,是君主对臣民的爱,以及由此产生的相互信任和忠诚。君主应该首先通过旅行,通过研究历史和地理,彻底知悉自己的王国,以便理解它的问题。

在这一点上,通过说君主应该是在自己的国家出生和长大的人,伊拉斯谟预示了他之后关于国家婚姻的章节:

因为出身和祖国的纽带,以及(婚姻双方)共同的理解精神,可极大限度孕育纯洁的良愿。

君主应该留在王国的边界内(不像尤利西斯那样在世界各地游荡),以仁慈和宽容的方式管理他的人民,保持他的家庭(household)与他高度统一。伊拉斯谟提倡保守主义政策,认为所有改革(innovation)本质上都十分危险,只有在可从中获得巨大利益的情况下才应采取这种措施。

下一论点具有明显的现代触觉(modern touch):

将要即位的君主必须特别牢记,事实上,国家的主要希望就在于对其青年的教育……以这样的方式,其结果将会是许多法律或刑罚不再必要,因为公民已自觉自愿地遵循正确的道路。

然而,如若人民有时显得顽固不化,君主就应孜孜不倦于逐步赢得他们的支持。下一章讨论“岁入与税负”。伊拉斯谟相信古老的谚语,节流即是最好的开源,并建议削减所有为君主和宫廷的感官享乐服务的奢侈开支,因为:

他应当以尽可能少地提取民力为目标,审慎考量。增加岁入最可取的方式,是放弃奢华的开销,裁撤冗余的官吏,避免战事和耗资甚巨的访问,遏制官吏收受贿赂,更关心王国的正确管理而非扩张边界。

既然有些征税是必要的,那么普通人所需的口粮应当轻税,负担应由那些享受来自东方的丝绸、香料和宝石等奢侈品的人承担。对此,伊拉斯谟附加了关于铸币以及必须保持其稳定性的内容。

在标题“君主之宽容仁慈”下,我们首先被告知应该奖赏国家坚贞的护卫者,宫廷中人(court circle)不允许做任何不适宜于人民全体的事情。这是公平和正义的标志。伊拉斯谟认为,君主的首要职司是对自己的人民负责,但(继承柏拉图的观点)他主张给予异邦人特殊关照,因为他们完全依赖于统治者的善意。

伊拉斯谟在“法律之执行或修缮”一章中倾注了大量心血:

要让一个政治体或王国繁荣昌盛,就要让最好的君主掌管最好的法律,如果君主为万民所遵从,而君主本人又遵从法律,那么只要法律符合公正与正直之理念,以增进万民福祉为惟一旨归,则天下幸甚。

在制定法律时,必须牢记以下几点。法律应当公正、公平,以公共利益为导向,兼有纠正惩罚的目的。君主的主要意图是防止犯罪和不当行为,而不是惩罚犯下的过失。这一目标要通过一项教育计划来实现,通过榜样和规范的是非原则塑造人民的习惯,通过审慎和正直的官员管理现有法律。只有在万不得已的情况下,法律才应牺牲屡教不改之人,只为拯救其余的社会成员。

▲ 查理五世颁布的 1542 年新法律的卷首插画

对抗社会犯罪的来源时,伊拉斯谟首先打击懒惰,因为懒惰催生每个政治体的多数邪恶。因此,君主应该“时刻保持警惕,在自己的臣民中尽可能减少游手好闲者,要么让他们工作,要么赶他们出国”。他还应在驱逐对象中包括巡回神父、街头小贩、放债人、掮客、皮条客,以及那些迎合闲散乐趣的大庄园的管理员和看守。他还认为修道院和学院也是这些令人不满的现象的根源。

作为补救措施,伊拉斯谟建议对无所事事的富人后代施行实践教育,并制定厉行节俭的法律。他还主张法律的严厉程度应与罪犯的地位对应,认为官员行不义比平民更糟糕,地位高的人行不义比地位低的人更糟糕。

法律不应随意制定,一经制定便不得反复修改。然而,如果制定某法律的迫切性不再存在,则应将此法从法典中删除。此外,滥用由长期的习俗所确立的法律不得容忍。伊拉斯谟举例告诉我们,关税法(customs laws)最初是为了保护旅行者和跨国商人,但在他那个时代已经完全没有保护的意蕴,税收却仍然存在。法律显然应该对每个人都具有同等效力——这一规则往往得不到遵守。

君主在处理叛国罪(lèse majesté)时应当十分谨慎,谨记为个人批评复仇是性格软弱的标志。

如果君主的伟大在于他的品性,在于他的智慧带给子民的富饶,那么谁要是破坏了这些品性,就必须被控以叛国罪。

即使没有君主,公共物(res publica)也将是国家;但是,没有国家就没有君主。因此,伊拉斯谟总结道:

除了臣民的授意,还有什么能造就一位君主?

处理上述多样的主题后,伊拉斯谟的结论如下:法律越少越好;这些法律应尽可能公正,促进公共利益;它们还应当尽可能为民众所熟悉。

在“官吏与其效用”这一题目下,伊拉斯谟明确表示,仅仅任命官吏不够,甚至保证他们要从品格高尚的长者中挑选亦不够,君主必须确保他们正确履行职责。此处伊拉斯谟以再度重复器官组织(organic)的类比作结:

心智的各部分并不彼此平等:有些负责控制,有些则负责执行,而身体所做的无非是执行建议。既然君主是国家最重要的部分,他必须最具辨别力,完全摆脱一切粗鄙的激情。在他之下便是官吏,既负责控制,又负责执行,因为他们服从君主,但指挥民众。因此,国家的福祉特别有赖于其官吏的任用和履职(creation)是否公正无私……

下一章讨论“条约”。在伊拉斯谟看来,大量条约是对信任不足的外在承认,因为他说,真正的信任在没有书面协议的情况下仍然存在。他借此机会谈及他最热衷的和平主义主题,他说:

人们原本想要通过订立条约来结束战争,但今天一项开战的协定被称作条约。这种盟约无非只是战争的战略,情势最好时,就会变成条约。

如果一项条约已然制定,就应尽一切努力保留。不能以一些小条款受到侵犯为借口宣布条约整体无效。尤其要对邻国保持信心,

因为邻国的敌视能造成莫大的伤害,而邻国的友好会带来莫大的益处。没有任何国家能够在与邻国全无业务关系的情况下生存。

君主应该知悉所有民族的特点,在此基础上并考虑地理位置后,再与其他国家签订条约。有些民族的友谊几乎比敌意更难以忍受,另一些民族则被山、海或平原隔开。

伊拉斯谟告诉我们,“君主之联姻”至关重要,“在我看来”,他说:

如若君主们的联姻仅限于其王国之内,对国家最为有利。即使这些联姻不得不超出王国之疆域,也应当仅限于近邻。

国家的婚姻安排往往是为了迎合统治君主的虚荣心,而非国家的利益。

被选择的那位女子以其正直、谦逊和智慧在其同胞中出类拔萃……会为君主生养不负父母与祖国(patria)之名的子女。

伊拉斯谟就最后一个观点继续说,混血儿不太可能对他们未来的王国产生纯粹的感情,人民也不太可能完全接受他。针对这种联姻促进和平的论点,伊拉斯谟回答说,当继承问题浮现时,由于统治家族之间的长期通婚,在要求继承的人及其各自的家族之间通常会有一场战争。他的道德感促使他提出一个可能独一无二的问题。那些被送到遥远的地方、嫁给素未谋面的君主的年轻女孩又如何呢?他们的语言、行止和性格都与她们相异。他意识到由于习俗的牢固,身处他这一职位毫无做出改变的希望,但他“认为还是有必要给出他的建议,以期事情会恰好出乎他的意料”。

如“和平时期君主之要务”一章中指出,君主的职责众多,且基于伦理道德:

接受基督教义和智慧箴言培育的君主,会以子民的幸福为最值得珍视之物。他应当作为君主和一个整体的部分挚爱和关怀他的子民。他会将自己全部的计划,全部的兴趣,还有全部的努力,统统奉献给唯一的目的,就是如此治理交托给他的那块疆域,在清算的末日到来时,他将令耶稣基督满意,在臣民心间为自己留下极为荣耀的记忆。

君主参与公共事务,总是以他在场便能行好事的方式行事。如果君主认为这有损他的尊严,就让他谨记,即使古代最伟大的君主也不会轻视积极投身公共职责:

如果好的一家之主(pater familias)单单照管一家一户就足够忙碌。一位广土众民的君主又何以能够无事可做?

君主应当制定善法,修缮不良的法律,废除恶法,惩治腐败的贪官污吏,减轻穷人的负担,清除这个国家的抢劫犯罪,推动子民内部的和谐。此外,他还应在自己的疆域内巡视,建造公共建筑美化市镇,修筑桥梁、教堂、水渠,以排干沼泽、开凿运河、科学地指导农田的使用来改善国家的经济和社会条件。君主的主要目标不应在于开疆拓土,而是改善国家。如果君主为了国家的逐步改善如此行事,他也会驱除减少其福祉的负面诱因。

在最后一章“论开战”中,伊拉斯谟正式提出他的和平主义思想,这一思想贯穿他的所有作品,他在12年前写给菲利普的《颂词》中已有所阐述:

虽说君主从不应匆忙决策,但最须审慎周至的还得算是发动战争的决策。其他的行动都各有各的不利之处,但战争始终都会给所有好的东西带来毁灭,而战争的狂潮也会带起所有最恶的东西。

因此,战争只能作为最后手段;一旦参与,应尽快结束,尽量减少人民的流血和折磨。君主应该事先考虑到种种烦忧、磨难(trials)、花费和战争造成的影响——堕落的加剧,以及那些幸存者的悲伤和不幸。君主不应以人民的损失和灾难为代价来吸取教训,而应通过明智的建议和他人代价高昂的例子来汲取经验。

伊拉斯谟的下一个论点基于宗教的理由。他说,他不试图评判战争是否曾经合理,只提供一些参考。圣奥古斯丁、圣伯纳德(St. Bernard)和其他教父认为存在正义的战争。但使徒和耶稣基督自己的教导呢!他们从不准允战争,难道他们的权威不如教父们吗?

在伊拉斯谟看来,大多数战争的发动都是为了替君主的某些个人错失辩护:

基督君主必须质疑自身权利,即使这些权利的确立无可争议,他也必须扪心自问,对这些权利的维护是否会对整个世界造成巨大的损害。明智的人有时宁愿蒙受损失也不愿死缠烂打,因为他们认识到,及时止损付出的代价更小。

伊拉斯谟似乎认为,真正的权利应该得到维护,尽管应该小心确保对此有明确的概念。既然如此,

如若君主之间发生什么争执,为什么不将之交予仲裁?有那么多的主教、修院院长、学者、那么可信的官员,他们的判辞会比所有这些屠杀、劫掠和普遍的灾难更令人满意地解决事端。

提出仲裁的建议后,伊拉斯谟再次回到伦理-宗教的观点,指出基督教民族之间无休止的斗争是多么耻辱。现如今,

盎格鲁人普遍憎恨高卢人,高卢人普遍憎恨盎格鲁人,无非因为他是盎格鲁人;而苏格兰人,仅仅因为身为英格兰人,就恨英格兰人;意大利人恨德意志人……如此等等。区与区相互敌视,城与城彼此仇恨。为何我们共同拥有的基督的名号让我们互相和解,而这些荒唐的标签却更能使我们彼此分隔?

▲ 意大利战争(1494—1559)

但是,伊拉斯谟说,他在别处已有大量关于战争罪恶的论述,无需在这里重复。因此,他只补充一件事。基督君主们应该抛弃一切伪装的托词和借口,全心全意致力于消灭基督徒中长久持续的战争:

如果我们在共同的事务上本着共同的宗旨行动,就连我们私人的事业也会兴旺发达。现在,甚至我们为之拼搏的唯一目标也已消失。

文章的最后一段是对查理王子的请求,伊拉斯谟至少要让他的王国免受战争和动乱的玷污:

我祈祷至高至善的耶稣基督继续支持您高贵的事业。他给了您一个未受鲜血玷污的王国,他会让她永葆纯洁。他乐于被唤作和平之君。愿您亦如此行事,愿您的善性与智慧至少可以让我们暂时从这些疯狂的战争中脱离。旧日的困苦记忆会让我们期望和平,往昔的不幸遭遇也会让您的善行得到加倍感激。

即便从这个简短的分析中,我也确信我们将得出与雅内特相同的结论,《论基督君主的教育》“是极好的道德论著,但并非政治论著”。事实上,这是伊拉斯谟的典型特征。《论基督君主的教育》写于伊拉斯谟的知命之年,彼时他是公认的欧洲知识领袖。这篇文章代表了他成熟且富饶的思想,体现了他对基督教世界的主要希冀——和平、合谐、真正的宗教、教育和繁荣。在伊拉斯谟的著作中,这些相同观点的各种排列组合在别处亦可找到,但只有极少数例外:(我们见不到)政治哲学方面的论述,这不包含在《论基督君主的教育》的研究之列。

三

考察过这篇文章后,我们对它的起源——或更恰当地说——它的直系祖先应该得出何种结论?《论基督君主的教育》明显带有古典时代的印记。从各种文献中,我们得知伊拉斯谟熟读圣奥古斯丁、圣哲罗姆、圣托马斯和其他教父。他无疑与同时代的密友莫尔在思想和原则上有密切交流。

上述一切都毋庸置疑。但伊拉斯谟对下述作者有何借鉴?如索尔兹伯里的约翰(John of Salisbury)的作品《论执政者》(Polycraticus),抑或图尔奈的吉尔伯特(Gilbert of Tournai)为法王路易九世撰写的《国王和君主的教育》(Eruditio Regum et Principumn),抑或阿奎那的《论君主政制》(De Regimine Principum),抑或埃吉迪乌斯·罗马努斯(Aegidius Romanus)的《论君主政制》(De Regimine Principum),抑或博韦的文森特(Vincent of Beauvais)的《君主的道德教育》(De Morali Principis Institutione),抑或杜博瓦。这些作者皆传达了与《论基督君主的教育》类似的观点。从这些作品和类似的作品可以看出,不同国家的数代人或多或少都沿着伊拉斯谟遵循的路线思考治理问题。众所周知,这种思路会随着相关作品数量的增加延续下去。

那么,难道我们不该说,伊拉斯谟这位真正的宇宙公民和文人世界的公民,没有追随某个单一来源或者少数几个来源,而是继承前辈们的普遍遗产作为共同财产?从伊拉斯谟高度成熟的情感(sensibilities)便可看出,出于时代的需要,他重新创造这些想法,为其铭刻上自己天才的印记。

延伸阅读

编辑|王雨菁

关注我们

如有涉及版权问题,敬请联系本公众号删除。