新书上市|《迷宫的线团:培根自然哲学著作选》(程志敏 编 方云箭 译)

迷宫的线团

——培根自然哲学著作选

[英]弗朗西斯·培根 著

程志敏 编 方云箭 译

华夏出版社,2025年3月

(丛书:西方传统 经典与解释·古今丛编)

内容简介

本书摘译了司陪丁等人汇编的《培根著作集》中有关培根自然哲学的若干文章,包括“论事物的本性”,“论本原和起源”,“瓦勒里乌斯(解释自然)”和“宇宙现象”等经典篇目,它们均可视作《新工具》的雏形,主要涉及培根对物质本性及其运动、自然现象及其规律和自然志及其规划等方面的内容。

作者培根认为,人类至今仍受变幻无常的物质所牵累,其中最重要的原因便在于没有建立起真正的自然哲学,所以他力图扭转以往哲学空疏无物的状态,重视实学,希望“借新发明的力量和成果来改善人类的生活条件”,实现知识与力量、思辨与操作的统一。概言之,重新研读培根的自然哲学思想,或许可以帮助我们追溯西方实验哲学在开端时的本真面貌,理解其科学应有的伟大抱负。

目 录

论海水的涨落

论本源和起源

瓦勒里乌斯·特米内斯

迷宫的线团,或调查表

宇宙现象

对理智天球的说明

天体理论

对自然志和实验志的规划

内容试读

编者前言(节选)

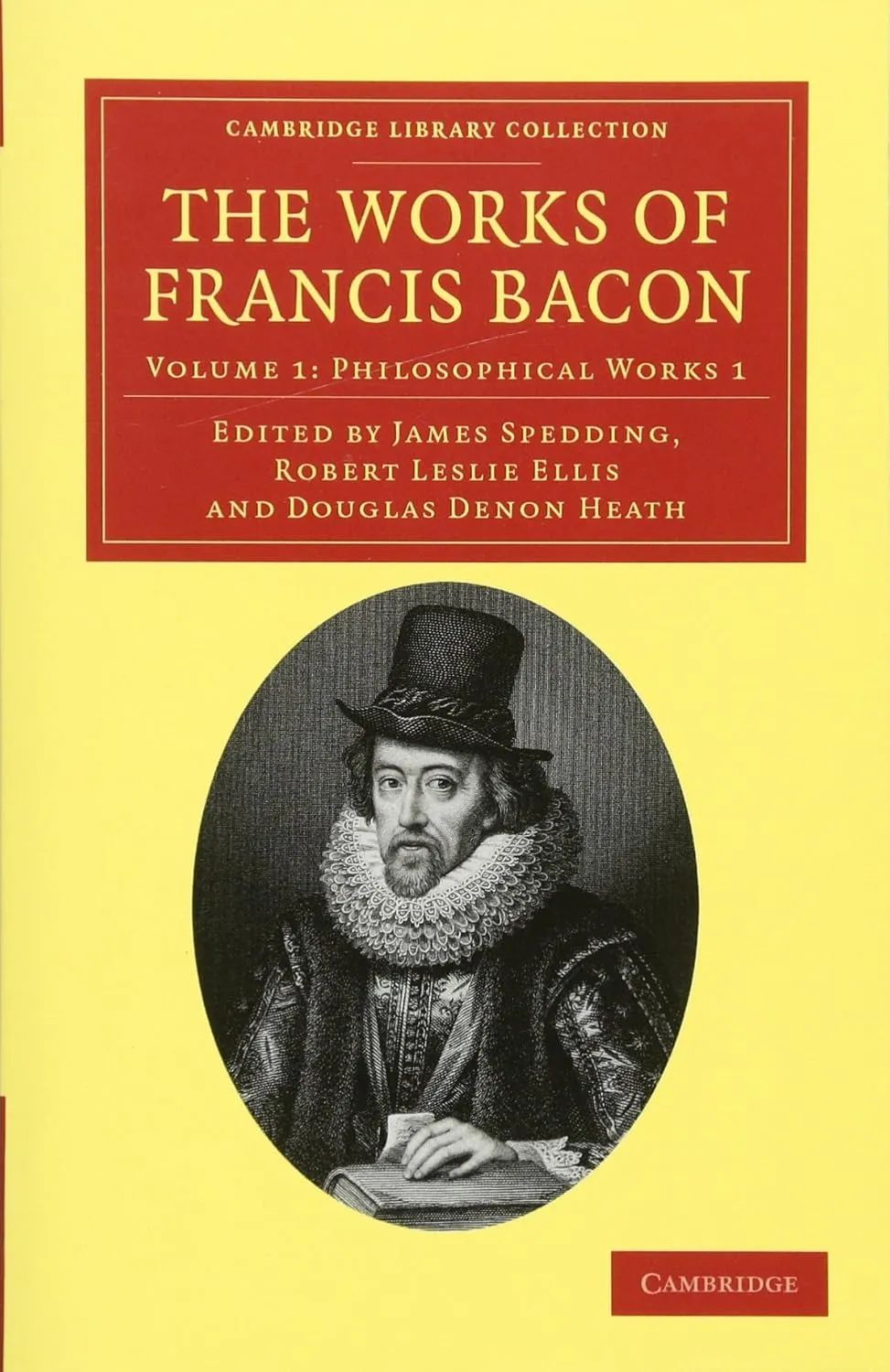

▲ 弗朗西斯·培根(Francis Bacon,1561—1626)

培根的自然哲学不是哲学的一个分支,也不是自然科学的代名词,更不是理工科学生瞧不起的半吊子哲学,而是哲学本身。人们通常以“第一哲学”为人类思想的最高殿堂,在这个殿堂中,形而上学就是至圣的神。但培根这里的情况却大不相同,自然哲学高于第一哲学,形而上学也不过其下属的组成部分。这大概也是培根颇不受后世愈发形而上学化的哲学家们待见的原因之一。

在培根的学科分类中,自然哲学既是世俗学问中最高的知识,也是所有知识的基础,它上面是自然史,再上面是物理学,再往上就是形而上学,但这还不是顶点,最高点乃是神的工作,即自然的综合规律——这已经超出了人类能力的范围。培根把哲学分为三个部分,形成三种不同的哲学:神圣哲学、自然哲学和人文哲学(human philosophy)。

然后,他把自然哲学又分为两部分,一是矿产,一是熔炉,相应地把从事自然哲学的人分为了采矿人(或开荒者),以及冶炼者,前者负责挖,后者负责加工提炼。转用学术比喻,培根把自然哲学分为两部分,一是探究原因,一是产生效果。前者包括物理学和形而上学(即后物理学),后者是实验哲学或魔法哲学,尤其是一些实用科学(他那时就已经提出了“应用数学”的概念)。

思辨和操作各有长处,也各有短板,不可分割,必须合二为一。培根痛心于前人的聪明才智大多浪费在没有根基的思辨之上,故而刻意强调实验和经验,没有后者作为矿物原料,理论家就无法工作。因此,真正富有成效的自然哲学如一架楼梯,既能上,也能下:从经验上升到原因,再从原因或普遍的公理下降去指导新的实验,如此循环往复,知识就如同滚雪球一样不断长大。

自然哲学既不能在看似崇高实则空疏的思辨中归于无用,也不能急急忙忙寻求实用,而是展现为一个完整的过程。这个过程必须循序渐进,不能操之过急,妄想一步登天,必须

顺着这个真正的阶梯,沿着连续而未中断的也没有裂缝的梯级,从特殊的东西逐渐上升到低级的公理,然后到中级的公理,每一个都比前面的更高,最后终于达到最普遍的公理。(《新工具》1.104)

所以他实在见不得那些仅凭几条公理、几个范畴就敢于包打天下的流行做法(这种现象至今未见稍逊)。

因此,培根意义上的“自然哲学”要求研究者回到自然,因为“自然”而非书本和权威才是真正走出知识迷宫的线团。培根在自己的著作中翻来覆去强调“实事本身”(resipsas),其实早已开创了“现象学”,尽管大概因为现象学更多地关注意识现象,后世的现象学家从来没有认真对待过培根。但意识现象在整个思想的对象体系中,其实微不足道。正如西方著名的培根研究专家所指出的:

对于培根来说,谦卑地浏览伟大的自然之书,意味着放弃在过分脆弱的概念和实验基础上构造整个自然哲学体系。

培根的自然哲学本质上是“实学”,即对人类的生活有着实实在在的助益,而不是一曲微妙而诱人的塞壬之歌。自然哲学不是要控制自然,而是要在尊重或服从自然的前提下改造和利用自然,以改善人类糟糕的生存状况。

培根为此提出了一个颇受后人诟病的口号“征服自然”,但其含义绝非如现代人所理解的那样。简单地说,自然本身奥妙无比,深不可测,人类必须动用实验手段才能理解它、接近它,从而利用它。

培根的立场接近《周易•系辞(上)》所谓“开物成务”,也与荀子《天论》所谓“制天命而用之”心理攸同。为此,培根不惜引入饱受争议的“自然魔法”来佐证自然哲学。培根本人对“魔法”没有好感,毕竟中世纪和近代初期那么多关于“魔法”的著作充斥着迷信和混乱,其中的实验也太随意而轻浮,完全不能揭示事物的本质。但“自然魔法”在古代并没有虚妄和迷信之义,而是指自然智慧或自然理性运用,也就是解释自然奥秘的重要手段。

但可惜的是,培根意义上的自然哲学一直都付之阙如,甚至西方一直都没有真正的自然哲学,这个判断现在看来似乎也没有过时。培根指出:

迄今我们尚未发现纯粹的自然哲学,有的都是遭到污染和腐化的:在亚里士多德的学园,受到逻辑的污染;而在柏拉图的学园,则受到自然神学的污染;另外,在新柏拉图学园,即普罗克罗斯和其他人的学园,则受到数学的污染。这只会限制自然哲学,而不是形成或产生它。但愿我们能从纯粹的、无掺杂物的自然哲学中获得更好的东西。(《新工具》1.96,何为译,下同)

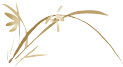

培根对西方哲学史过于苛刻。在他看来,中世纪经院哲学家沉迷于只开花不结果的思辨,远离了自然哲学,既无根也无益。而古希腊的著名哲人,尤其是三位顶级思想家,苏格拉底、柏拉图和亚里士多德,在培根看来也各有各的问题。

▲ 柏拉图、亚里士多德和苏格拉底雕像,法国巴黎卢浮宫 藏

培根对亚里士多德全无好感,对他的批判几近“恶毒”,直接把他比作“智术师”。培根对柏拉图虽然稍有好感(因此不少学者认为培根算得上柏拉图式的哲学家,也有人认为他是尼采式的哲人),也无法接受柏拉图混淆了哲学和神学。

培根并不否认哲学与神学之间应该具有的紧密关系,这是他与后世哲学家的最大区别,也是他不必为后人因分裂科学与神学所导致的各种灾难负责的理由之一。但培根坚决反对哲学与神学或哲学与科学的杂糅,相反,他期望两者保持自己的特色,守住自己的边界,在相互的批评和支撑中共同前进,而不是完全混同或相互抵牾,互相拆台。自然哲学的独立发展不仅无损于宗教的地位,反而能消灭过度的迷信,从而让宗教更为健康。反过来说,自然哲学的衰败和缺失,必然导致迷信盛行。自然哲学并非宗教的敌人,而是其最重要的营养物,两者合则两利,分必皆伤,却不能混为一体。

▲ 西塞罗(Marcus Tullius Cicero,前106—前43)

苏格拉底被西塞罗誉为伟大的圣哲,因为他

把哲学从天上唤下,并将其安置于城邦之中,甚至还把它导向家舍,又迫使它追问生活、各种习俗以及各种善和恶的事情。

苏格拉底转变了哲学的关注点,让此前的自然哲学让位于道德哲学,通常被认为是哲学史上的巨大进步,尤其让哲学更加关注人这个“主体”,从而为后世如笛卡尔意义上的“我”这种主体奠定了基础。

西塞罗这种概括失之简单,毕竟苏格拉底并非不关注自然哲学和形而上学,但“苏格拉底把哲学从天上拉回人间之后,道德哲学变得愈发强盛,使人们的思想远离自然哲学”(《新工具》1.79)也是不争的事实,因此人们争论的只是如何理解这个事实而已。

培根没有彻底否认苏格拉底,他清楚这位圣人与智术师一样都在宣扬道德哲学,却与后者大不相同。培根更没有哪怕丝毫忽视道德哲学对于人世的意义:培根的全部理想都在于提升人类的生存处境,他怎么可能认识不到道德哲学的重要性?培根的《论说文集》副标题就是“Civill and Morall”(“民政与道德”),实际上其所有著作,包括所谓的科学研究,都有浓厚的道德说教的意味,其《论古人的智慧》中的“俄耳甫斯”神话就是最好的例证。

颇为吊诡的是,培根猛烈批判苏格拉底,却在精神气质上与他遥相呼应,甚至可以说培根是在为苏格拉底这位“往圣”继绝学。培根强调自然哲学,也是要转变人类的思维,让人不再耽于高高在上的空疏思辨,能够脚踏实地从事扎实而有益的研究。难怪黑格尔说:

我们可以借用西塞罗形容苏格拉底的话来形容培根:他把哲学理论[从天上]带到了世间的事物里,带到了人的家里。

只不过黑格尔的话不是赞美,而是批评。近人的评价则得更为中肯:

培根的工作类似于苏格拉底把哲学从天上拉回地上,只不过培根不愿意为了道德和政治而完全放弃或牺牲科学。

培根这位“新苏格拉底”也有深沉的救世情怀,他看到人类迄今为止还生活在极为糟糕的状况中,最重要的原因在于没有真正的自然哲学,便动了恻隐之心,发下了菩提宏愿,打算救苦救难。他说:

我怜悯人类艰难的命运(humani generis miseratio):他们四面八方都被无聊而无益的东西所包围。要说我自己的意图,我相信它们既切中肯綮,也远离空疏而轻浮的迷信。我确信,我的意图同样具有这些特性:子孙后代也许能够为满足这些意图增添许多东西,但他们会发现就这些意图本身而言,已加无可加。

最后一句近似于我国古代知识分子的狂妄与自信:圣人复起,不易吾言。《培根著作集》的编者之一深刻地认识到,培根“对人类痛苦的深切感受可见于其著作的每一页”。培根具体谈到自己那种特殊意义上的“自然哲学”:

自然哲学的任务,本身也是其久远而最崇高(nobilissimum)的任务,即在于修复或复兴(restitutio et instauratio)那些朽坏的事物,以及(的确是在一个更低的程度上)保持住物体的现状,并且延缓其解体和腐烂。

作者&编者&译者

作 者

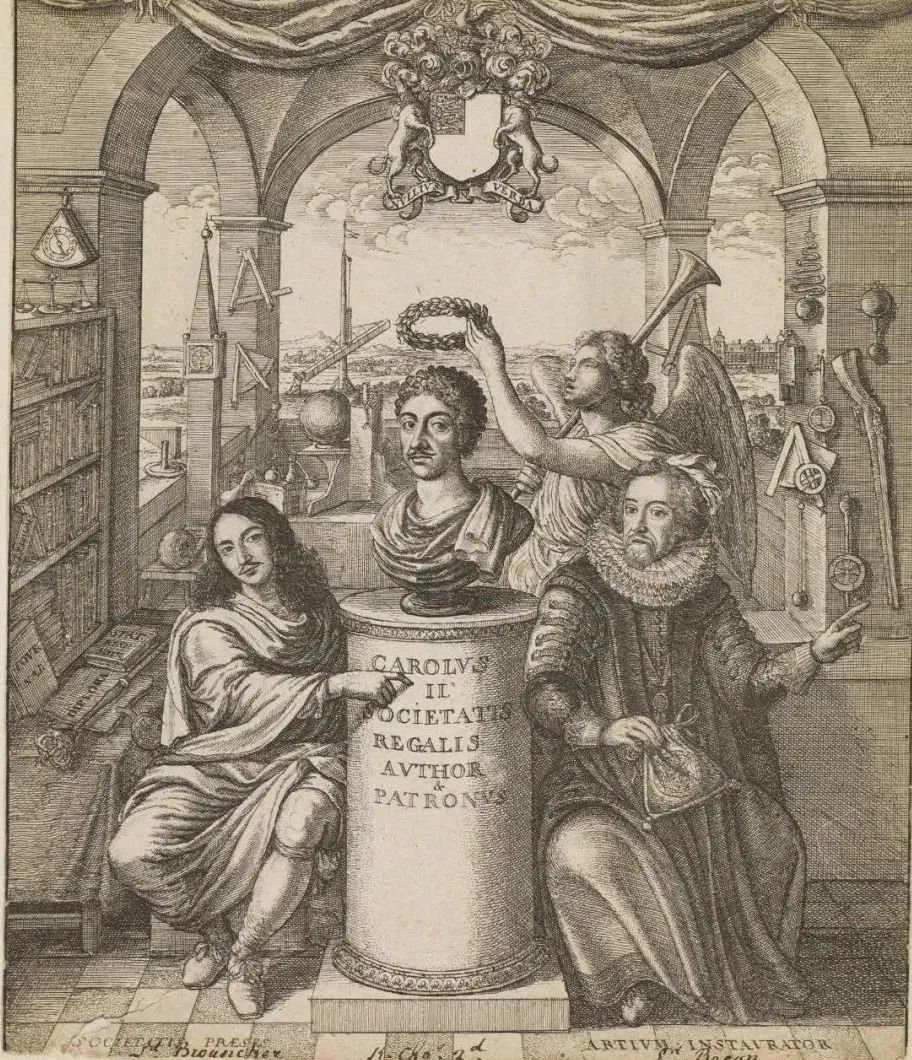

培根(1561-1626),圣阿尔本子爵,英国文艺复兴向近代过渡时期最重要的文学家、哲学家,于詹姆士一世统治期间曾出任大法官。其著作涉及法律、科学、历史、文学及哲学,培根对实验哲学与现代科学研究机构的规划直接促进了英国皇家学会的创建。

▼

延伸阅读

▲ 点击封面 订阅图书

● 新刊|岳圣豪:通往重归自然哲学之路——评查尔斯·卡恩《柏拉图与后苏格拉底对话》

关注我们

如有涉及版权问题,敬请联系本公众号删除。