读·世界|重审拉采尔“生存空间”理论

编 者 按

我会吞并整个世界。如果我可以,我会……那些行星……是的,那些行星,如果我可以。我经常那么想。

——罗德斯(Cecil Rhodes),1900年

一个民族不会世世代代一动不动地待在同一片土地上:它必须扩张,因为它在生长。

——拉采尔(Friedrich Ratzel)

一、引言

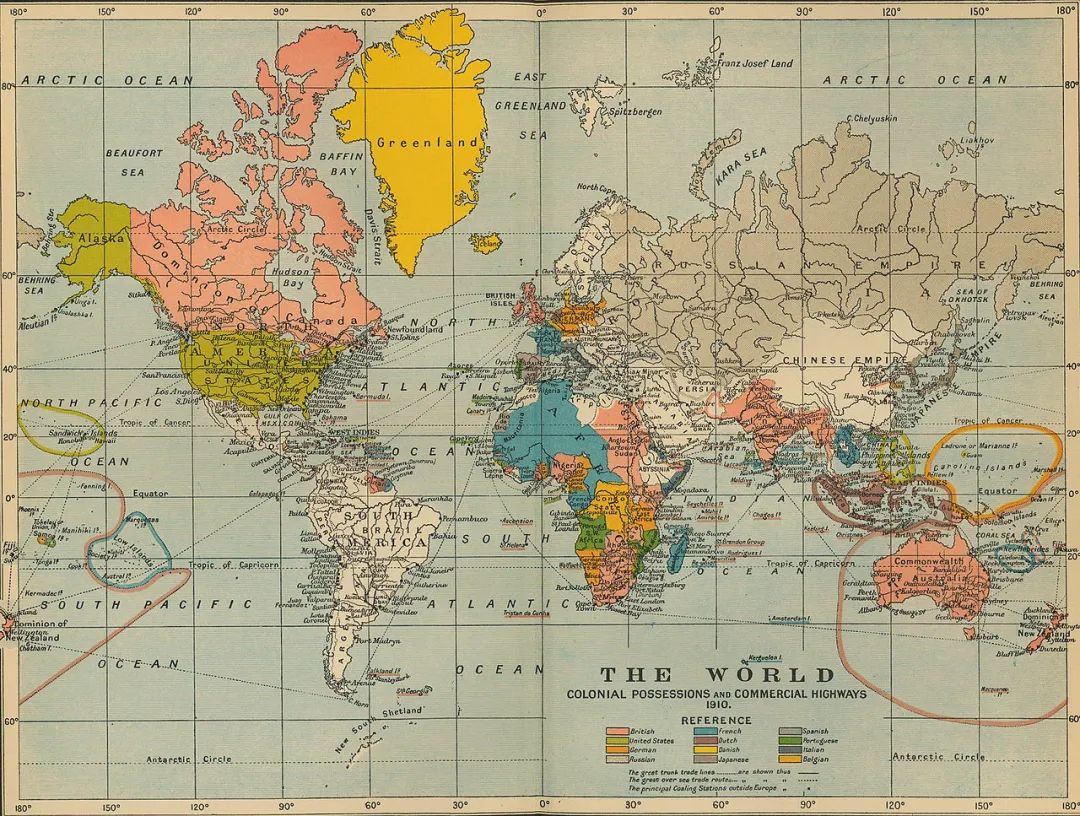

从19世纪70年代中期开始,欧洲主要强国展开有史以来最雄心勃勃的殖民占领计划。美国和日本最终也加入到这一日趋白热化的竞争之中,随着1914年第一次世界大战的爆发,竞争达到顶峰。这种“新帝国主义”最初激起极大的热情,最终演变为狂热的信念——康拉德(Joseph Conrad)在《黑暗之心》(Heart of Darkness)一书中,借病态的库尔茨先生(Mr Kurtz)之口精彩地描述道。但在欧洲政治生活的演化中,人们并不普遍认为这[种新帝国主义的扩张]是一个自然的阶段。这不难理解,因为新的扩张主义路线实际上代表着一种对19世纪一些更基本的政治传统的激进背离。在其中最重要的一些传统中,民族国家的观念赫然在列。作为一种社会和政治组织的理想,民族国家概念实际上激发出法国大革命以来欧洲政治生活的整个光谱,甚至在19世纪70年代之后也没有停止。然而,这一理想从根本上受到新帝国主义的现实挑战:发达国家在全球范围内无限制的政治和领土扩张,将外国土地和民族并入各自宗主国的民族-帝国国家(national-imperial state)框架之中。不论从逻辑上还是实践上看,这从一开始就与民族国家所隐含的领土有限性和社会单元同质性不可调和。

这种de facto[事实上的]矛盾所引发的张力,在当时就几乎掩盖不住,而那些致力于推进新帝国主义事业的人,至少从一开始就面对着极大的障碍。意识形态上的障碍尤其突出,因为[新帝国主义事业的推手们]不得不从根本上修正近一个世纪的大众政治传统和理想。必须提出某种政治Weltanschauung[世界观]来取代神圣但已经被感觉到过时的民族国家理想;这种新的政治世界观可能更恰当,更“现代”,也更适合当时欧洲帝国主义的现实和需要。在这篇文章中,我认为拉采尔的政治地理学的本质应当放在19世纪晚期欧洲帝国主义的背景下来理解,更具体地说是对刚才描述的民族国家与帝国之间张力的一种特殊反应。自1945年以来,人们就不太情愿讨论拉采尔的政治地理学,毫无疑问,这与1918年以后政治地理学作为地缘政治学的可疑发展以及后者在纳粹国家中的“显学”地位有关,当然这种地位存在争议。这种忽视令人遗憾,因为就后世影响而言,拉采尔最重要的贡献莫过于他的政治地理学。值得庆幸的是,[政治地理学]这个主题在最近的研究中已经引起越来越多的关注。这仅部分源于人们开始重拾对政治地理学和地缘政治学的兴趣,因为许多最好的著作都是由历史学家而非地理学家所撰。就像当时的普遍做法一样,拉采尔将这些取自自然科学的概念类比地应用于人类社会,这样一来,他建构起一个系统,该系统“科学地”解释并证明国家不断进行政治扩张和物质扩张(physical expansion)的必要性。作为国家生命的“现代”帝国观的捍卫者,拉采尔大声疾呼反对那些意图将德意志限制在单一人种单元和民族主权的更有限范围内的人:即那些主张建立一个真正的德意志民族国家的人。这类思想的最终表达,以及拉采尔自身贡献的重要性,在1918年以后德意志扩张主义思想的发展中变得清晰起来,这一发展曾见证德意志帝国主义的悲剧高潮。

▲ 拉采尔(Friedrich Ratzel ,1844—1904)

二、19世纪的民族国家理想与帝国国家理想

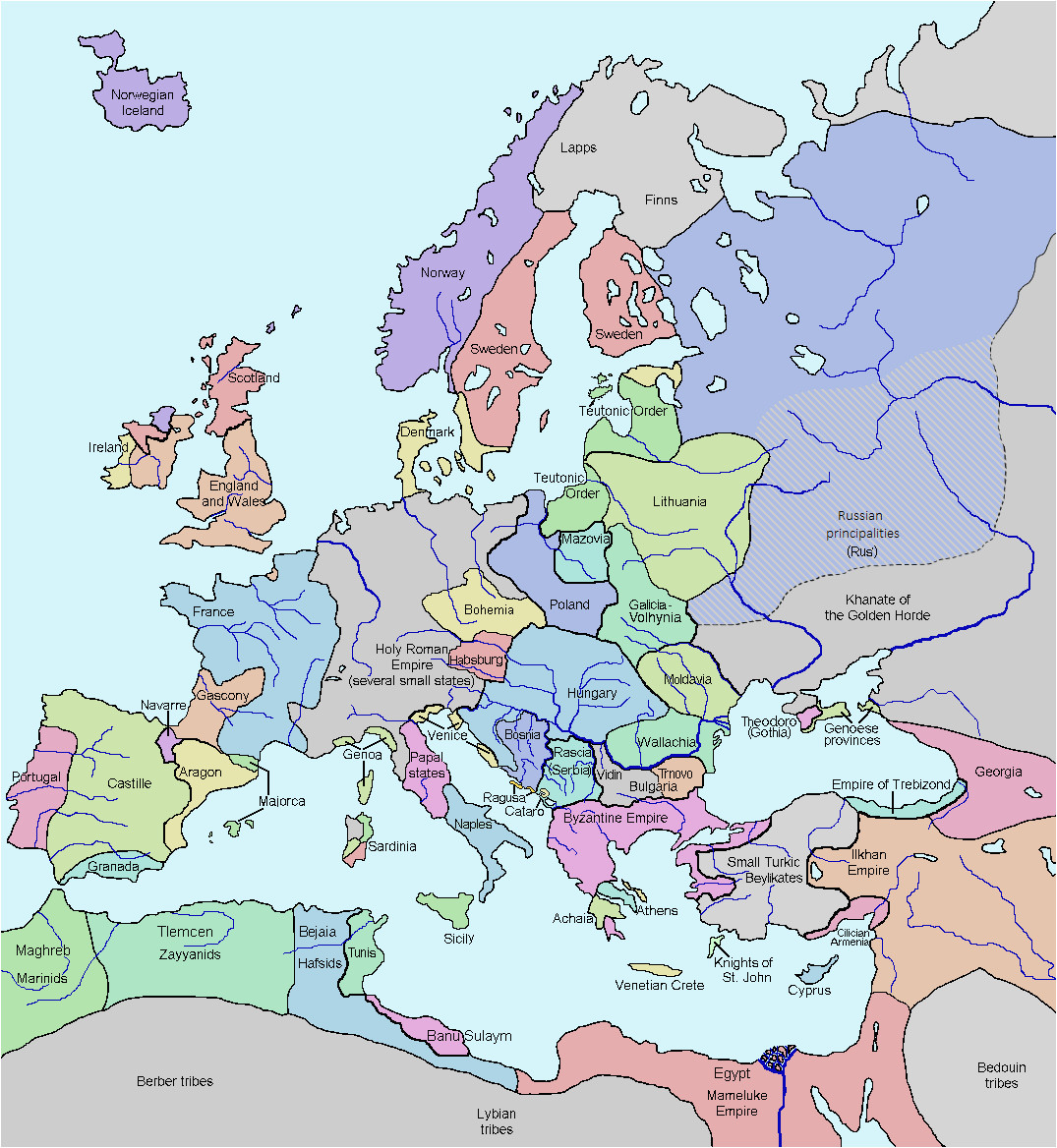

在经典形式中,民族国家的概念与法国大革命的觉醒和拿破仑占领的失败之后在欧洲出现的自然权利、民族主权和民族主义等观念密切相关。民族国家的建立基于这样一种观念,即每个民族或国族都有权建立一个统一的主权国家,其物质基础是某块经过数世纪的居住和使用、公认为该民族所有的领土。因此,在某种意义上,一个确然“民族的”人民群体,再加上一个相应的、确然“民族的”领土基础,两者共同形成的有形产物就是民族国家。重要的是,这种民族建国(national statehood)权利乃是普世权利,每个民族体都平等地享有。这在国际关系中引起一种观点,构成民族国家观念本身的潜台词:由民族国家构成的兄弟般的共同体或兄弟关系这一愿景,其中每一个都在各自分离、有限的民族领土的边界内谋求自己独立的民族存在。然而,只有西欧的历史和人口情况才有可能使上述理想大体上得到合理的满足和实现。在中欧和东欧,民族国家仍然是一个理想和愿景。就此而论,[民族国家]这一目标作为一个日益强烈的大众愿望,至少直到1918年还没有实现,且实际上无法实现。

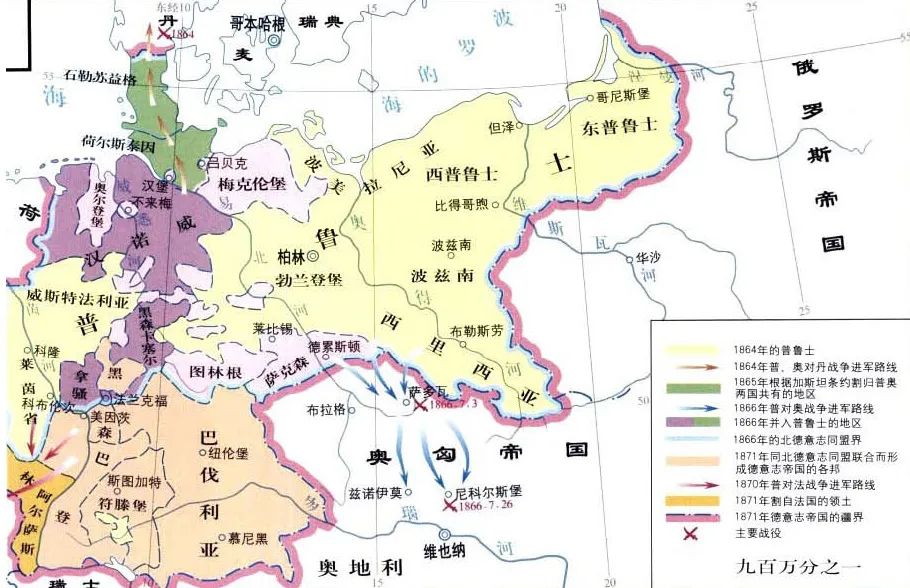

▲ 《德意志的统一》地图

到19世纪末,帝国主义扩张的动力已变成对新的吞并的疯狂追求,在这种追求中,对殖民地领土进行合理的经济开发或政治整合的考虑常常让位于对不计代价的持续增长的过分渴望。进而言之,这是一个除了进一步的扩张之外没有任何逻辑目的或目标的过程。现代世界中一个先进国家健康发展的根本在于攫取殖民地,这一无处不在的信念给19世纪晚期的帝国主义火上浇油。早在1870年,迪尔克(Charles Dilke)就表达过对帝国的新迷恋,称印度对不列颠之所以重要,根本上在于印度能保证“广阔的统治,在这个时代,需此来确保思想的宽广和目的的高贵”。这样一来,扩张per se[本身]便被提升为繁荣乃至继续生存的conditio sine qua non[必要条件]。这一观点几乎让整个时代痴迷,我们可以从简单的德意志公式“世界强国抑或衰落”(Weltmacht oder Niedergang)中,或者从典型的帝国主义者罗德斯对[建立]一个“从开普(Cape)到开罗”的大英帝国的由衷渴望中,感受到这一观点真正奇妙的维度。

民众对扩张的新热情与上文概述的民族国家原则并不相符,且实际上在许多方面与之对立。正式的殖民地吞并以及吸收完全异质的土地和人民,[这一行为本身]已构成对政治体(body politic)这一概念的侵犯;这一概念指作为主权者的人民占有自己的“民族的”领土。同样,这也明显背离由各个享有平等权利和资格的民族构成的兄弟般的共同体等更古老的观念。菲尔德豪斯(Fieldhouse)评论新的“好战”(bellicosity)是19世纪最后几十年帝国主义列强间关系的典型特征, 而且事实上,这种好战似乎是殖民地竞争本身的自然伴随物。纵观整个欧洲,越来越多的人把国际舞台看作一场持续斗争的场所:在这场斗争中,民族利益必然发生冲突,一个民族的收获只能意味着另一个民族的损失和可能的衰落。恰好在这段时期迎来大繁荣的社会达尔文主义哲学,给了这些相互关联的新观念一种知识上的框架和辩护。

三、拉采尔的政治地理学体系

我们正是在上述帝国主义狂热的语境下来展开对拉采尔政治地理学的理解。他的政治地理学代表着发展一种扩张主义理论的尝试,在这一理论中,拉采尔以当时流行的“科学的”方式直接[将国际社会]类比于植物和动物世界,来解释国家或多或少都需要不断长身体的原因。尽管拉采尔对达尔文理论的某些方面持有越来越大的保留态度,并在他成熟的作品中流露出对那些更残酷的当代社会达尔文主义倾向的反对,但他的逻辑和论证从[达尔文的]这些教义中获得过大量灵感。拉采尔还对德意志最重要的达尔文诠释者之一海克尔(Ernst Haeckel)提出过批评。拉采尔的保留态度值得注意,因为在他的学生时代,海克尔对他有非常重要的影响,拉采尔曾在1869年特地去耶拿听他的讲座。此外,拉采尔最早的一本专著也在同年出版,暴露出他深受海克尔的《一般形态学》(Generelle Morphologie)的影响。在这部作品中,海克尔将达尔文主义的原理应用于人类社会。这一点在拉采尔对“低等”和“高等”种族的假设中显而易见,还表现为他赞同把土著民族在与欧洲征服者接触时的消亡比作“雪在太阳面前融化”:毕竟,这只不过是自然选择起作用的过程。

▲ 海克尔(Ernst Haeckel,1834—1919)

[每一个]新的生命形式都需要空间来生存,并且还需要更多空间来确立并传承自己的特性。

重要的是,拉采尔的有机体概念不仅包括个体的生命单位,如单个的树或大象,同时也适用于由这些个体组成的整个同质的、空间上相伴而生的种群,比如森林或畜群。拉采尔称之为聚集有机体(aggregate-organisms),且本身就有各自独立的生存空间需求。然而,基于自然法则,这些同质的种群的绝对规模终会通过繁殖增大,因此其空间需求也会增大,导致[这些有机体种群面对]“要么扩张,要么衰亡”这一不可避免的选择。

要把这一生物地理学的方法应用于人类社会,拉采尔只需将有空间需求的有机体套用到这个社会中。在此,拉采尔沿用社会达尔文主义者如赫特维希(Oskar Hertwig)、舍夫勒(Albert Schӓffle)和冯克里肯(Albert von Krieken)已经提出的一些概念,把政治国家定义为相应的有机体,或者更准确地说,聚集有机体。拉采尔认为,国家由同质的人类个体聚集而成,不仅在形态学上与森林或动物群落相似,而且按照同样的发展规律运行。国家有机体建立在一定范围的领土即生存空间之上,能从中汲取一定水平的养分。基于这一水平,一个属人社会得以巩固和发展。然而,随着人口的增长以及由此导致的不断增加的对养分的需求,或者说对更大生存空间的需求,这种相对稳定的关系注定被打破。这种情况的常见结果便是过剩的人口从一国正式的政治边界“溢出”,在19世纪70年代讨论中国移民时,拉采尔把这个过程比作发酵的蜂蜜“从瓶口溢出”。在最理想的情况下,国家会主动进行物质扩张以满足这一需求,获取额外的生存空间,并再次巩固新扩大的国家领土。然而,国家如果无力尝试获得新的土地,或者尝试失败——简言之,如果不扩张——便必然会耗尽自己的养分基础,从而衰落。

在拉采尔的论文中,不难发现马尔萨斯主义的启示(malthusian inspiration)及其独特的人口过剩概念。然而,他和他同时代的人却得出与马尔萨斯截然相反的结论。马尔萨斯认为一个国家的人口增长不应超出该国的供养能力,但在社会达尔文主义者的准则里,人口的有力增长是一个民族健康和活力的最重要指针之一。拉采尔完全认可这一准则。在他看来,真正的问题不在于扩张的迫切性,因为扩张本身是完全正常的、积极的。相反,他认为问题的最终症结在于,各国都同等迫切地想要扩张,但地球的表面是有限的,可供各国攫取的领土也是有限的。 此外,随着各国在历史中不断长大,这种可获得的领土变得越来越有限,在这一过程中,各国被迫为了攫取更多的领土而相互进行越来越直接、越来越具有侵略性的竞争。这种情况的最终表现形式便是当代的帝国主义竞争,在拉采尔看来,抢占海外殖民地是到19世纪末人口过剩、本土生存空间狭隘的欧洲各国进一步扩张领土的唯一手段。

四、大空间、人民以及现代空间斗争

在永不停息的生命运动与亘古不变的地球空间(Raum)之间有个矛盾。空间斗争便诞生自这一矛盾。[开始的时候,]生命能够快速地[扩散并]占据地球表面的土地(Boden),但一旦达到地表的极限,便开始回流,由此开始,生命与生命便为了空间而在整个地球上展开无休止的斗争。“生存斗争”这一表达经常遭到误用,遭到误解的次数还要更多,但其实首先指的是空间斗争。因为,空间是生命的首要条件,其他一切条件都得据此衡量,比如最重要的养分。

认识到国家奋斗的更长远目标,并[因此]为不断生长的民族(Volk)确保未来所必需的土地,这种政策乃是一种更加真确的实际政治(Realpolitik);而那些徒有其名的实际政治,不过仅仅为了满足当前的需要而实现一些触手可及的目标。

面对[建立在大空间基础上的当代国家],空间狭小但又使用密集的欧洲体系是倒退的,因为这一体系不能成为未来的[模式]:一种从古至今数千年来都在为了更大的空间而不懈奋斗的模式。以合众国为代表的大国是一种政治国家的现代表现形式,这种现代国家中产生新的发展,且尤其受惠于发达的商业;其他国家则落在后面。

“年轻的”非欧洲国家实际上看似拥有空间优势,这一事实让拉采尔感到震惊,尽管这种震惊不难理解;但最根本的是,拉采尔试图用自己极力主张的“大空间”原则来让德意志清醒地认识到当时争夺殖民地的斗争中巨大的利害关系,他的整个理论的意图也在于此。

一个由群体和个体组成的政治联合体,这些群体和个体既不需要在种族上也不需要在语言上有联系,他们通过共同的领土在空间上连接在一起(verbundene)。(强调为笔者所加)

拉采尔不否认人种特性(ethnicity)本身的存在,甚至承认人种亲缘关系在历史上一直是促进国家内部凝聚和团结的因素之一(同上,页141)。然而,他毫无疑问地指出,在他那个时代的欧洲,继续把人种或民族亲近感视为形成国家的最终基础是不可接受的。他直言不讳地肯定人类在生物学上是统一的,所有人在本质上是平等的,由此可见他偏离当时的潮流,且实际上反对这种潮流。这一点比其他任何东西都更有助于把他与社会达尔文主义主流区分开来。他在与这个主题相关的所有著作中都强调这个信念,实际上,他甚至尖锐地批评19世纪晚期两位最重要的种族狂热分子:张伯伦(Houston Stewart Chamberlain)和德戈比诺(Artur de Gobineau)。

我们这个时代的主要运动是给政治一个日趋稳固的领土基础,由此观之,今天的民族政治是从这种领土优先权的倒退(Rückschritt ins Unterritoriale),认为建立在语言共同体基础上的人民是国家的原则,却丝毫不考虑自己的土地,从长远来看将无法与优先关注土地的地缘政治相抗衡。

[朝一个全然民族的联合体而作的]政治努力,与朝向大政治空间的趋势背道而驰,而且后者无疑会战胜前者,除非那些努力加入基于大空间原则的政治运动,比如泛斯拉夫人运动。那些努力[只有]与[这样的运动]联合起来,才有希望获胜。然而,由于与民族联合体这一观念相比,空间生长基于更年轻、更持久的政治力量,因而我们看到后者不断地超越前者。纯粹的民族政治意在通过斗争将自己从土地的地理条件中解放出来,但这种斗争无疑已被[这些地理条件]打败并最终总是屈服于这些条件。(强调为笔者所加)

在上文讨论的民族与帝国间张力的背景下,拉采尔的政治地理学的重要性不容置疑。他抛弃19世纪传统的以民族国家为政治组织的最终形式的观念,视之为“退化”,而提出一些完全不同的东西来取代之。拉采尔以当时有代表性的语言,用大致说来唯物主义的社会达尔文主义的那些“科学”规程,构建出一套前后一致的体系,并且为那种激活现代欧洲帝国主义的关切提出依据:政治扩张的驱动力。拉采尔这套体系具有的不同寻常的意义在于,取代一种本质上受限的政治组织理想——空间上限制于民族群体及其民族领土的分布,且至少在理论上受到国际共存的概念的掣肘——取而代之的是一种以生物学为基础、为了扩张而扩张的愿景。诺伊曼(Franz Neumann)在对拉采尔的早期讨论中便认识到拉采尔思想的这一根本面向,他简明扼要地评论道:

运动……和空间的法则与对某一特定区域的统一的合法政治主权这一概念无法调和。

空间斗争这唯一的紧急事件推翻旧有的国家间关系标准,扩张企图的成功成为道德判断的唯一准则。

展现和论证这些观念时,拉采尔没有局限于他的学术著作。恰恰相反,在一个以学者直接深入参与国家政治生活为一般特征的时代,拉采尔是最活跃的那批学者之一。他从一开始就活跃在殖民地倡导联盟(colonial advocacy leagues)中,热情地承担起联盟的事业,即让一个不情愿的德意志政府相信有必要获得海外殖民地。19世纪70年代末,他还是慕尼黑一名年轻的大学教师时,就创建“慕尼黑保护德意志海外利益协会”(Munich association for the defense of German interests abroad),该协会是[德意志]最早、最重要的[支持]殖民[活动的]协会之一“商业地理和促进德意志海外利益中心协会”(Central association for commercial geography and the promotion of German interests abroad)的分会。1882年,拉采尔成为殖民协会(Kolonialgesellschaft)的一位创始成员,几年后该协会改组为殖民联合会(Kolonialverein)。19世纪90年代早期,拉采尔还是参与建立极端保守的泛德联盟(Alldeutscher Verband)的为数不多的地理学家之一,尽管他迅速与该群体更为直言不讳的沙文主义撇清关系,但他的学生朗汉斯(Paul Langhans)和亨施(Felix Hänsch)继续在该组织中发挥重要作用。世纪之交,他加入所谓的“舰队教授”(fleet professors)小组:该小组的成员均是杰出的学者,包括韦伯(Max Weber)这样的名流,他们支持德意志快速发展海军以跻身世界列强。

他们[即我们德国人]成为锤还是砧,取决于他们能否适时认识到世界形势对一个正在努力崛起的民族提出的要求。普鲁士在18世纪的任务是在欧洲大陆列强中间为自己赢得大国地位,这与德意志在19世纪的任务不同:在世界强国中赢得一席之地。这一任务在欧洲范围内已经无法完成;只有作为一个世界[即全球]强国,德意志才有希望确保自己的人民获得生长所需的土地。德意志如果不想冒世世代代被别国排挤的风险,就绝对不能置身于世界各地正在发生的变革和再分配之外。

五、1918年后德意志的生存空间和扩张主义意识形态

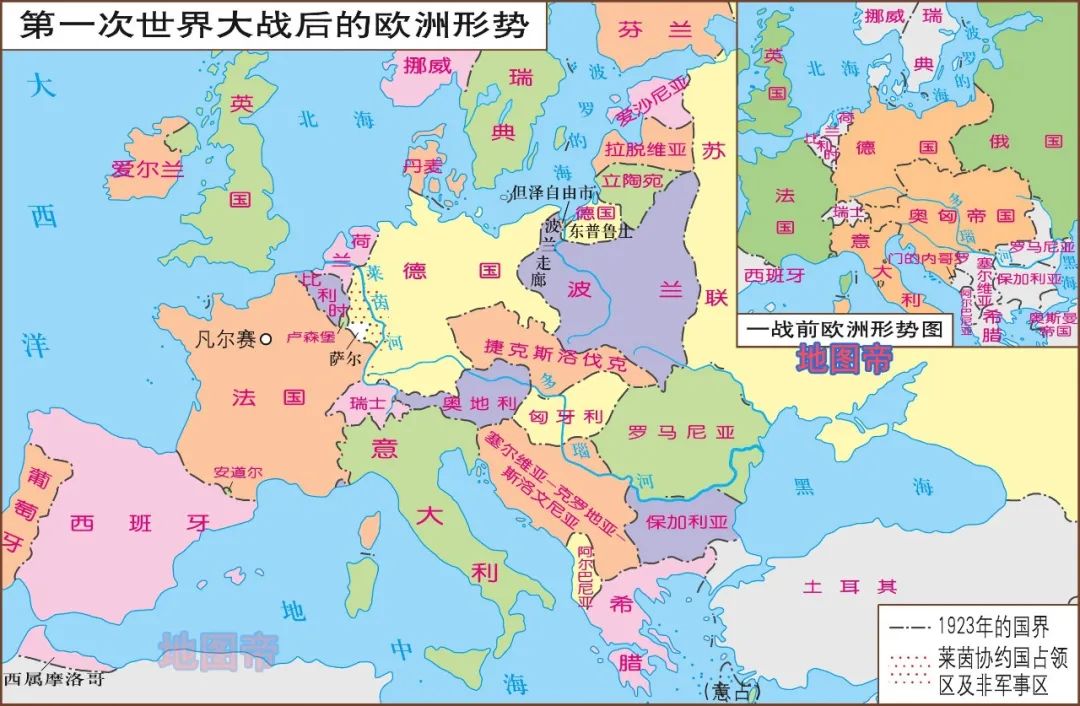

▲ 第一次世界大战前后的欧洲形势图

与此同时,对德意志人民的纯然民族的巩固[这一问题]的关切也以同样的方式得到加强。通过威尔逊(Wilson)的十四点主张,民族权利问题在战后的谈判中十分惹人注目,事实上,中欧和东欧的政治重组大致就以这些主张为基础。德意志人普遍感到,在欧洲各国人民中,只有他们被剥夺这些基本权利,他们对民族统一和主权的追求无非是渴望得到公正和平等的待遇。当然,德意志人[分散]的定居模式并没有因为战争而发生根本的改变,因而要求民族联合的呼声也像以前一样带有扩张主义的调调。

民族联合概念与生物扩张主义之间的割裂在民族社会主义的意识形态中表现出来,我认为,正是在这里,拉采尔提出的那类观点才获得最终的、命定的意义。要求[建立]一个民族政治联合体,囊括所有人种上的德意志人民,这属于纳粹在20世纪的整个20年代和30年代早期的官方计划。虽然纳粹用沙文主义的种族概念对民族原则作了歪曲,但这不应该遮蔽这些要求与上述19世纪民族国家概念的基本延续性。这一原则尽管在德意志的例子中是扩张主义的,但代表一种有限的扩张主义,受限于德意志人民的地理分布。与此截然相反的是生物扩张主义的观念,这种扩张的需求也同时存在于纳粹的官方计划中,希特勒在《我的奋斗》(Mein Kampf)一书中对其有详细的阐述。他沿着一种粗糙的逻辑,推理过程似乎与拉采尔的相似,最终宣称一个活跃且不断生长的群体必须努力扩张生存空间以确保种族的存续。他给这一迫切需求取了个恰当的名字,“土地政治”(Bodenpolitik),这个名字凸显出[该观念]与民族原则或曰民族政治的差异。

六、结论

本文试图在19世纪晚期帝国主义的背景下分析拉采尔的政治地理学。政治扩张和吸收异质社会的做法从根本上与主宰大半个世纪的民族国家理想相冲突,从这种张力中产生的新的理论和知识体系,更适合新status quo[现状]的迫切需要。拉采尔的政治地理学在这些理论中占有重要地位。基于有机世界与人类社会的类比,拉采尔的政治地理学表现为彻底从原则上拒绝民族国家观念,并假设需要持续的物质扩张来确保国家的活力。尽管拉采尔并不是唯一试图构想这么一种理论的人,但他的特殊贡献在于创造出一套吸引人的体系和术语,能为扩张主义提供看似“科学的”解释和辩护。在一个崇尚科学的唯物主义时代,这相当重要。民族社会主义意识形态就与19世纪的帝国主义传统大体保持着连续性而言,可以从本质上将拉采尔的生物扩张主义和生存空间理论采纳为自己的核心。

延伸阅读

关注我们