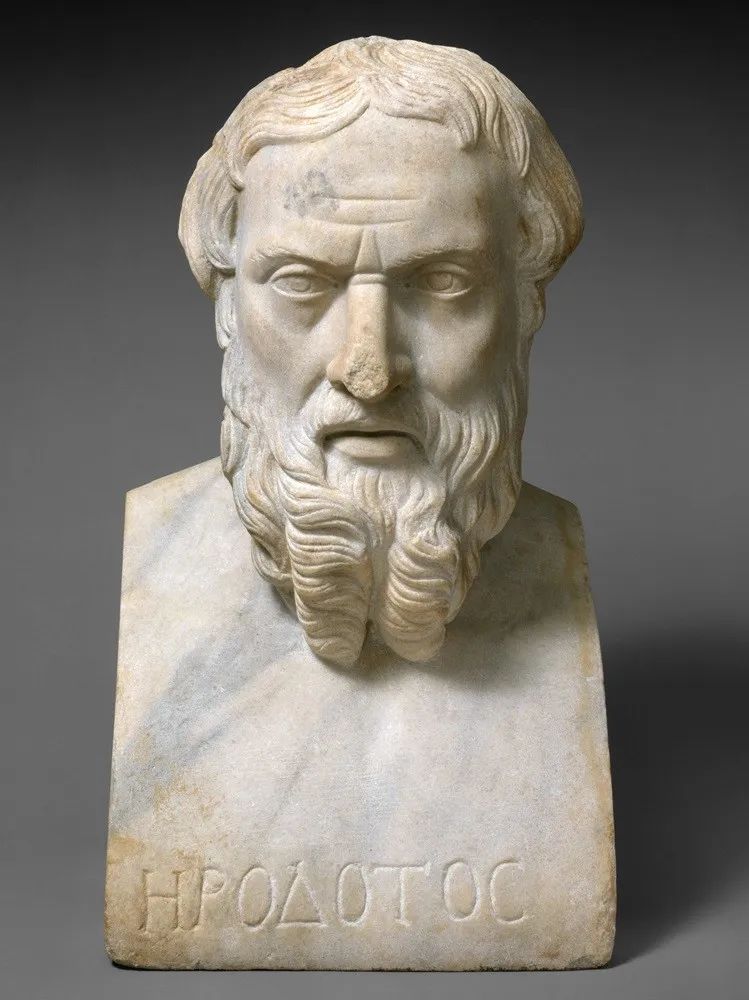

新刊首发 |张芝安:希罗多德笔下的兄妹关系与历史动因

编 者 按

本文刊于《古典学研究》2025年第1期(总第4期),注释从略,感兴趣的读者可查阅原刊。

据笔者统计,希罗多德的《原史》共记述了十三对兄妹(姐弟)关系,其中五对仅简要提及,以表明或突出某一方的身份,另外八对则着墨稍多。在这些故事中,女性无一例外扮演了重要角色:要么替兄复仇,要么规劝兄弟,要么沦为情欲或政治的牺牲品。作为家庭中的女性成员,姐姐或妹妹的行为在多大程度上影响到她自己、兄弟、家庭关系乃至政治秩序?从兄妹关系入手理解家庭与政治权力的博弈是否可能?本文尝试通过考察这八对兄弟姊妹在原生家庭、乱伦家庭和夫家的互动,管窥希罗多德史书笔法的特色,以及由此透露出的他对家庭与政治伦理的理解。

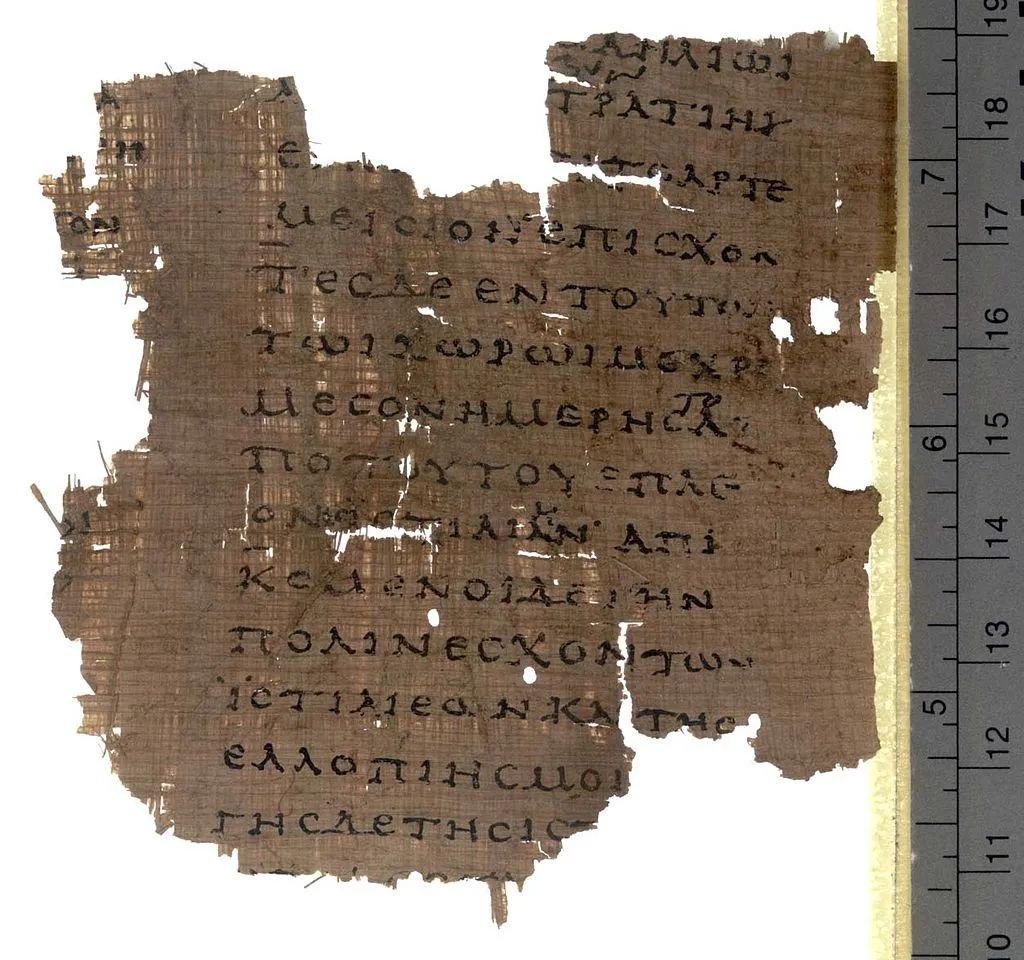

▲ 《原史》第8卷莎草纸抄本残片,约2世纪

家庭是政治体的基本构成单位,两者的稳定性和延续性紧密相连。众多留存至今的法庭演说辞为研究古希腊家庭提供了主要材料,财产继承所带来的一系列问题尤其引人关注。然而,由于女性在继承权上处于劣势,学界对姊妹在家产继承问题中的角色讨论较少。谢里尔·考克斯的研究提到,姊妹可以通过嫁妆获取财产,并与她的(某一位)兄弟结盟,以抢夺或保护家庭财产。在希罗多德笔下,由于涉及不同政体和习俗的族群,比如实行僭主制的希腊人与实行君主制的异邦人,姊妹与家产继承的关系显得更为复杂。在这两类近乎家国同构的政体中,家产继承意味着权力的分配,成为政治焦点,即统治权力如何在亲缘纽带的框架下合法延续。由此可以理解,希罗多德关注男性继承人之间的纠葛:纷争甚至相互残杀远多于和谐亲情。但不可忽略的是,姊妹与兄弟的关系多少会影响后者的政治权力分配。

此外,姊妹出嫁后所生的孩子自然也会参与夫家的家产继承,娘家对继承权的影响,在世界政治史上屡见不鲜。《原史》简要提及的五对兄妹关系,无不体现了姊妹所属的两个家庭——娘家与夫家(例如,7.5.1:“大流士姊妹的儿子”)。兄弟的姊妹出嫁后,两个家庭及其所属政治权力的交织难免牵扯出更多的政治机遇和冲突。由于姊妹处于两个家庭的张力之间,她们如何权衡娘家与夫家的利益冲突,难免会对权力分配产生微妙的影响。

希罗多德在兄妹叙事中刻画了丰富多样的女性形象,既有贵族也有平民,既有政治人物也有家庭主妇,既有神话人物也有历史人物,既有希腊人也有异邦人——女性在历史叙事中从未缺席。 越来越多的学者注意到,《原史》中的女性扮演着积极角色,她们虽常处家中,却通过与男性的关系而在保全家庭和族群习俗等方面发挥着重要作用。 因此,探讨兄妹关系绝不仅是为了获知女性在历史叙事中的地位,毋宁说,理解希罗多德笔下女性角色的具体政治作用更为重要。卡罗琳·德瓦尔德将《原史》中的女性归入个人或群体、主动或被动、公共或私人领域等二元划分范畴,但她始终无法回避家庭与城邦之间的互动关系,承认“家庭是一种政治和社会建制”。 事实上,二元划分的分析无法适应具体的语境。

一 原生家庭:延续作为家国困境

为了介绍波斯国王冈比瑟斯(Cambyses,又译“冈比西斯”)入侵埃及时的背景,也为古希腊听众展示异邦人的文明面貌,《原史》卷二描述了埃及的地理、风俗和王室世代。不过,希罗多德只概述了第一位国王米恩(Min)、女王尼托克里司(Nitocris)以及最后一位国王莫伊利斯(Moeris),皆因他们有突出功绩(ἔργων ἀπόδειξιν ... λαμπρότητος)。两位国王因修建水利、神殿、金字塔而为人铭记,尼托克里司却是因替兄长报仇而被载入史册。兄长遭臣民谋杀后,尼托克里司被推上王位(βασιληίη),她施计利用洪水淹没众谋杀者,替兄报仇,随后自杀。由此可见,原国王的妹妹是被动卷入王位继承,与执着于权力的男性角色不同,在她眼里,亲缘关系比延续王权更重要。这一情节与后文描述的埃及国王塞索斯特里斯(Sesostris)的兄弟残杀事件形成鲜明对比:姊妹对王权的态度与兄弟完全不同。

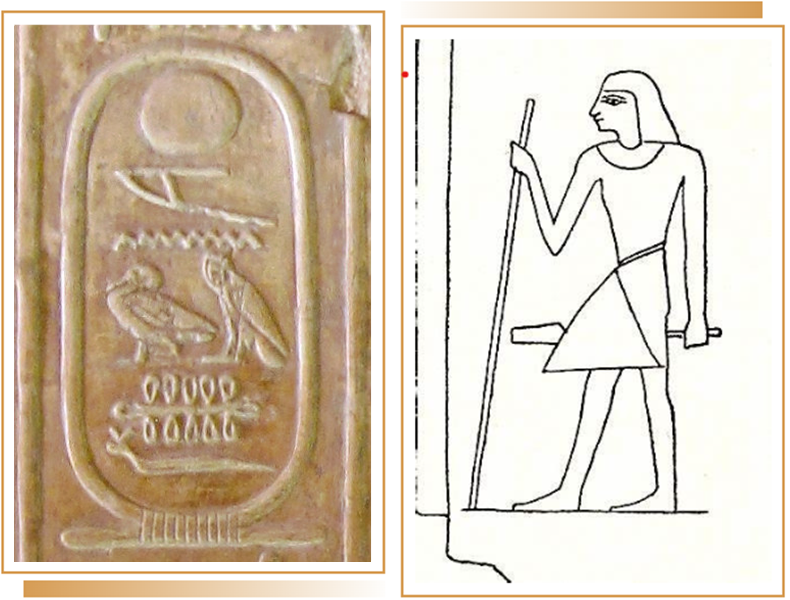

▲ 尼托克里司兄长的徽记和壁画拓片

希罗多德把尼托克里司维护兄妹关系的行动与两位埃及国王的宏伟工程相提并论,似乎两者足以媲美。绝非偶然的是,三人的功绩中皆有“水”的元素:两位国王整治河流造福城市,女王则借洪水为兄长报仇。尼托克里司本已继承王位,大权在握,但她以兄妹关系和家庭伦理为先,不惜性命,置国祚于不顾。她的如此“功绩”在埃及人和希腊人的叙事中永世长存,而希罗多德甚至没有提到她兄长的名字,这在《原史》所述的兄妹关系中实属孤例。

大多数情形是,不掌王权的姊妹只得遵从权威,维系家庭和政治权力的延续。《原史》卷二记载了科林多城邦面对的权力继承难题:理想的继承人吕柯普隆(Lycophron)拒绝从柯尔库拉(Corcyra)返回科林多,因为他的僭主父亲培利安多洛斯(Periander)杀死了母亲梅里莎(Melissa)。儿子不原谅父亲的固执威胁到科林多僭政的延续。培利安多洛斯三次派人请吕柯普隆返回科林多,其中第二次派的是女儿即吕柯普隆的姐姐,以为她最可能说服吕柯普隆。

姐姐亲密地称吕柯普隆为“孩子”(παῖ),仿佛有意替代母亲的角色,提醒吕柯普隆与科林多政权的亲缘纽带:

孩子啊,难道你希望僭政落入他人之手,父亲的家产(οἶκος)被掠夺,而不愿回来自己取得吗?回家(οἰκίον)吧!不要再折磨自己。

姐姐强调城邦政权即家产,若无家族继承人,权力可能落入他人之手。姐姐最后提到,政权总是摇摇欲坠(σφαλερός),四处有人对权力虎视眈眈,吕柯普隆应当继承属于自己的财产(τὰ σεωυτοῦ ἀγαθά)亦即权力。吕柯普隆有一个兄长,但兄弟俩并无常见的继位纠纷,因为吕柯普隆本就不想承继父位,而他的兄长对继位也没有兴趣。因兄长比较愚钝,培利安多洛斯才选定吕柯普隆继位。在记叙这段权位交接故事之前不远处,希罗多德刚讲述了萨摩司(Samos)岛的波律克拉铁斯(Polycrates)通过谋杀和放逐亲兄弟获取权位的故事——希罗多德的笔法似乎在提示读者,世间的兄弟对待王权的态度多种多样,难以一概而论。

科林多僭政虽无兄弟继位纠纷,父子不和依旧导致了家庭政权延续的难题。吕柯普隆的姐姐试图用道理化解父子不和的根源,即父亲杀死母亲的事件:

许多人把情理(ἐπιεικής)放在正义(δίκαιος)前面,也有许多前人为了维护母亲的利益而失去父亲的财产。

姐姐站在父亲一边,希望吕柯普隆不要顾此失彼,放弃自己作为家族权位继承人的资格。姐姐认同父亲杀死母亲是不义,但她还是复述了父亲交代的说辞(διδαχθεῖσα ὑπὸ τοῦ πατρός),希望弟弟遵从培利安多洛斯作为父亲和统治者的双重权威,尽管其言辞听起来有些模棱两可。

吕柯普隆是从外祖父那里得知母亲被父亲杀害的,他当即决定与父亲势不两立,站在母系家庭一边。父系和母系家庭的冲突造成了姐弟立场的分裂,如有论者所言,母系家庭对下一代的继承以及孩子对父亲的忠诚度构成潜在威胁。吕柯普隆与姐姐的对话揭示了父子(女)、母子(女)、夫妻等不同关系间的张力,培利安多洛斯弑妻这一违背家庭伦理的行为,使他手中的城邦权力难以延续。吕柯普隆的姐姐在这一事件中处于两难,虽然参与调解父子冲突,但其角色显然是被动和从属的。不过,我们更应该注意到,这段叙事出现在层层嵌套的科林多城邦的内部复仇戏之中。通过记叙培利安多洛斯的弑妻行为,希罗多德不仅意在揭示僭政的品质,也在探究科林多帮助斯巴达人攻打萨摩司岛的原因——所谓“历史动因”。

二 乱伦与僭政:夫兄同体与家国失序

希罗多德笔下的波斯国王冈比瑟斯对其家庭犯下过两宗大罪(κακός):他不仅谋杀了亲兄弟司美尔迪斯(Smerdis),还迎娶(随后又杀害)了自己的亲姊妹。司美尔迪斯并无僭越之举,不过是能够拉开一张别人无力胜任的弓,而冈比瑟斯仅仅因梦见兄弟登上王位,就恐惧兄弟的能力威胁到他的权位,遂将其秘密杀害,这为穆护(Magus)随后趁冈比瑟斯远征埃及时冒充司美尔迪斯夺取政权埋下伏笔。弑兄所带来的家庭失序,直接打断了政治延续的脉络,而冈比瑟斯罔顾法律的乱伦之举亦是整个事件中的关键环节之一。

亲兄妹通婚并非波斯习俗(ἔθω),冈比瑟斯却凭靠君权肆意妄为。他叫来法官询问是否有法律允许自己迎娶姊妹。碍于王权的威力,法官给出一个既符合法律又可保全自身性命的回答:没有允许兄弟与姊妹通婚的法规,但有国王能够做任何想做的事情的法规。“法律”(νόμος)一词在3.31这段记叙中出现了6次,君权与法律的关系显得颇具讽刺意味。冈比瑟斯迎娶了两位亲姊妹,文中并未提及她们的意愿,仿佛她们只是冈比瑟斯情欲的被动对象(τὴν ἐρωμένην)。

后来,冈比瑟斯杀死了其中一位亲姊妹——同时也是他的妻子。至于其原由,希腊人和埃及人各有说法,两者的共同点在于,这位姊妹直接或间接地捅破了冈比瑟斯谋害亲兄弟司美尔迪斯的不义之举并有过劝导,挑战了他的权威。乱伦婚姻使娘家与夫家合二为一,妻子无法在娘家觅得避风港,让人无法判断妻子在兄弟和丈夫之间的权衡考量。这里值得注意的是与僭主培利安多洛斯故事中的类似要素——姊妹劝导兄弟,其中可能蕴含家产问题。与此相关的例子是希罗多德笔下的女诗人萨福劝诫自己的兄弟卡拉克索斯(Charaxus)花钱给妓女赎身,其动机很可能涉及家产的分配。

▲ 冈比瑟斯

冈比瑟斯姊妹的悲剧是波斯王室内部因情欲产生越轨行为的缩影,这不仅呼应了《原史》开篇吕底亚国王坎道列斯(Candaules)展露妻子裸体的故事,也为《原史》结尾处克瑟尔克瑟斯(Xerxes,又译“薛西斯”)的情欲僭越埋下伏笔。在随后的“大流士当王”的故事中,密谋推翻穆护统治的主导者欧塔涅斯(Otanes)在政变后的政体论辩中指控君主“颠倒祖传大法,凌辱妇女,不加审判地诛杀人民”,以此否定君主制,虽混淆了暴君与君主的德性差异,但也侧面反映出冈比瑟斯的暴君行为和其姊妹的悲剧也是波斯王国政权更迭的“历史动因”之一。

冈比瑟斯的另一个姊妹/妻子阿托撒(Atossa)的故事更是如此,而且更富戏剧性:她没有跟随冈比瑟斯远征埃及,而是留在王国首府见证了波斯王权从冈比瑟斯到穆护再到大流士的更迭,并接续嫁给后两个男人。当她成为冒名司美尔迪斯的穆护之妻时,臣民会认为她嫁给了自己的另一位亲兄弟,毕竟,臣民并不知道司美尔迪斯已经被害。于是,在公众眼里,王室已经两次乱伦,即便迎娶前任国王的妻妾是惯例。

大流士继位后,事情变得更加复杂。首先,冈比瑟斯在远征埃及途中杀害了怀有身孕的姊妹/妻子,亲手葬送了自己的直系血脉。大流士作为王室分支的一员,势必希望与居鲁士的女儿阿托撒联姻,借此断绝任何从其他贵族家庭产生居鲁士子嗣的可能,进而加强自身王位的合法性。其次,阿托撒从“国王遗孀”和“居鲁士之女”转变为更有权势的“王后”,还成功劝说夫君大流士进兵希腊。在继承问题上,阿托撒的原生家庭和现有政治地位也成为后来克瑟尔克瑟斯继承王位的合法依据之一——希罗多德甚至直接点明“阿托撒拥有至高权力”(Ἄτοσσα εἶχε τὸ πᾶν κράτος)。在一夫多妻(妾)制的社会中,母亲的影响力很大程度上决定了儿子的地位,这也是为什么克瑟尔克瑟斯在争取继承权时提及自己的母亲。然而,波斯王国选取继承人的标准似乎并不固定。戴玛拉托斯(Demaratus)认为,克瑟尔克瑟斯出生于大流士当王之后,理应成为继承人;阿尔托巴札涅司(Artobazanes)则主张,依据习规年长者当王;在此情形下,克瑟尔克瑟斯利用母系血脉成功强化了自己继位的合法性。

▲ 阿托撒

由此可见,阿托撒作为历史动因在希罗多德的史述中具有何其重要的作用。作为国王克瑟尔克瑟斯的母亲,阿托撒大权在握——埃斯库罗斯的肃剧《波斯人》刻画了阿托撒在克瑟尔克瑟斯出征希腊时掌管王宫的情形。在希罗多德笔下,姊妹通过婚姻在娘家、夫家以及王权的更迭中实现了多重身份和地位转化,戏剧性地呈现了继承难题的延续。当然,阿托撒的地位始终离不开她的父亲、丈夫和儿子,这也突显了婚姻和生育的重要性——希罗多德探究“历史动因”的笔法何其深透。

三 娘家与夫家:选择与被选择

在君主制和僭主制中,城邦秩序与王室的家庭秩序高度重合。出嫁的姊妹成为娘家与夫家的纽带,从而联结了两个家庭和政治实体,任何一方出问题都会带来政治困境,且由此延展的亲属关系和利益纠纷势必成为权力延续的不稳定因素。

波斯人音塔普列涅司(Intaphrenes)是与大流士一道推翻穆护冒名统治的战友,后因僭越国王大流士的规矩,全家身陷囹圄。经音塔普列涅司的妻子连日乞求,大流士允许赦免一人。让大流士感到惊讶的是,音塔普列涅司的妻子选择救自己的亲兄弟,而非丈夫或者孩子。如此一来,夫家的血脉极有可能就此中断。音塔普列涅司的妻子给出的理由是:她可以拥有另一个丈夫和孩子,而如今父母已经过世,她不会再有亲兄弟。这让我们想到,也是因为这个理由,索福克勒斯笔下的安提戈涅执意掩葬自己的胞兄。 当然,索福克勒斯与希罗多德的语境并不相同,安提戈涅尚未成婚,没有自己的孩子,言辞仅为假设;而音塔普列涅司的妻子面对的是真实情境,她需要更大的勇气做出取舍——宁可救护自己的兄弟。值得注意的是,她的选择似乎与习俗相冲突。有学者依据对波斯习俗的考察认为,“已婚妇女的首要职责是保护她的新家庭并提供后代,且悉心照料孩子以保证夫家的香火传递”。 也许正因如此,大流士才会对音塔普列涅司之妻的选择感到惊讶(θαυμάζω):他本以为音塔普列涅司之妻起码会救自己的孩子,以延续丈夫的子嗣。大流士十分欣赏音塔普列涅司妻子的选择,在赦免她兄弟的同时,也赦免了她的儿子。

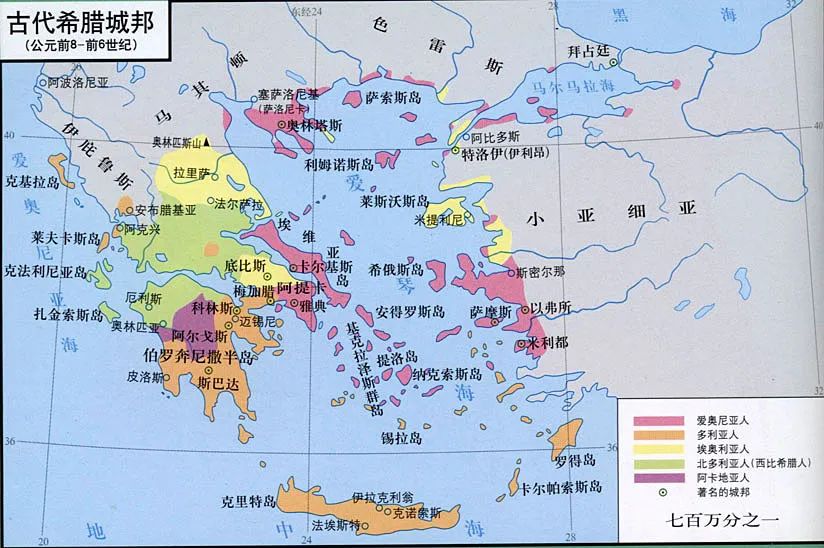

▲ 大流士和音塔普列涅司

这一事件也反映出大流士对继位问题十分敏感,毕竟,大流士是叙司塔司佩斯(Hystaspes)的长子,来自不同于居鲁士的另一王室分支。在《原史》卷一,希罗多德已暗示大流士日后将成为波斯帝国的统治者:居鲁士曾梦到大流士长出翅膀,遮盖住整个亚细亚和欧罗巴。大流士作为“七君子”之一推翻穆护僭政后,极力主张延续君主政体,为实现他的野心铺垫。新君主表面上以类似拈阄的方式从六位君子(欧塔涅斯主动退出)中产生,即第二天聚会时谁的坐骑最先嘶鸣谁就当王。大流士问马夫是否有办法让自己的坐骑最先嘶鸣,马夫提前让大流士的坐骑与牝马交配。第二日聚会时,大流士的坐骑经过牝马立刻嘶鸣,他因坐骑的情欲而轻易获得王位。

冈比瑟斯放纵自己的情欲导致家国失序,大流士则凭靠暗中利用动物情欲获得王权,两相对比耐人寻味。同时,这一欺骗模式似乎延续了此前冈比瑟斯和穆护为获得权位所制造的骗局,而与情欲和欺骗相随的是暴力——无论冈比瑟斯还是穆护抑或大流士,获得王位无不基于谋杀。由于大流士登基的正义性比较模糊,任何僭越行为都可能被他看作威胁,更不用说音塔普列涅司违反规矩暴力闯入宫殿。从这个意义上说,音塔普列涅司之妻不请求赦免自己的丈夫,除了兄弟的不可替代,或许还因为她意识到大流士的担忧。姊妹对兄弟或丈夫的抉择或已超越情感范畴,关乎更大的政治生态。

相比之下,在马其顿王国,王子亚历山大的姊妹巨该娅(Gygaea)在两个家庭之间似乎并无选择余地。波斯王国的代表前来要求马其顿臣服于大流士的统治时,凭靠国力的强势在宴席上轻慢马其顿妇女,要求妇女宴席侍坐,还称这是波斯习俗。亚历山大用计杀死了这群波斯代表,为掩人耳目,他用钱财贿赂追查凶手的波斯队长布巴列斯(Bubares),还把自己的姊妹巨该娅许配给他,成功中止搜捕。亚历山大舍弃自己的胞姊妹,是为了救助马其顿的其他女性亲属(τάς τε ἑωυτῶν μητέρας καὶ τὰς ἀδελφεάς)。巨该娅随波斯队长而去,孤身嫁入异族,使得兄弟亚历山大及其马其顿王国转危为安。

这一故事的历史真实性迄今聚讼纷纭,如巨该娅出嫁的具体时间,最终决策人是国王阿门塔斯(Amyntas)还是王子亚历山大等等,尽管如此,巨该娅远嫁波斯这一事实却没有争议。凭靠这一联姻,亚历山大得以在波斯人与希腊人之间扮演暧昧角色,但也受制于此。他常作为波斯人的代表向希腊人传递信息, 当波斯将领玛尔多纽斯(Mardonius)委派亚历山大前往雅典要求结盟时,后者与波斯人的联姻关系以及与希腊人的友好关系,使他得以成为最佳居间人。巨该娅和布巴列斯生有一子,但没有取波斯人的名字,而是与其外祖父阿门塔斯同名,后来成为波斯帝国属下的一座殖民城市的统治者。

通过亚历山大安排的这场巨该娅与布巴列斯的婚姻,弱势的马其顿在强势的波斯的庇护下暗中崛起——亚历山大并未因自己的亲姊妹远嫁波斯而让马其顿成为波斯的附庸。波斯军队在普拉塔伊阿(Plataea)战役失利后,亚历山大随即倒戈希腊人,提醒他们准备应对玛尔多纽斯的袭击,并请求他们将自己从波斯人手中解放出来(ἐλευθέρωσις)。由此可见,巨该娅远嫁波斯不仅让当时的马其顿王国摆脱困境,客观上还起到牵制波斯人的作用,有利于希腊人。如德博拉·伯德克所言,这场联姻成了“历史动因”,引致三个族群在地缘政治中的微妙互动,而兄妹关系则在其中起了关键作用。

▲ 亚历山大与大流士三世决战(马赛克),约公元前100年

派欧尼亚(Paeonia)的兄弟俩披格列斯(Pigres)和曼图埃司(Mastyes)与其姊妹的互动,同样构成了派欧尼亚整个族群变动的历史动因。为了当上僭主,这两兄弟让姊妹打扮得漂漂亮亮,头顶水罐,牵着马,手拿纺锤,以其异族女子的风貌吸引大流士的注意——如果被后者看上,就会惠及原生家庭。大流士起初确实被眼前这位派欧尼亚女子吸引,但当了解到她以及其兄弟俩的背景后,大流士非但没有给兄弟俩僭主之位,反而强令派欧尼亚人全部迁移至亚细亚。深谙统治术的大流士懂得,“波斯的帝国权力聚集了习俗各异的族群,只能通过驯化它们来应对差异导致的威胁”。

派欧尼亚两兄弟的欺骗行为落空后导致整个族群被迫迁移,而其中一部分人坚持留下来又引发族群内部分裂。派欧尼亚两兄弟让自己的姊妹展示风貌的行为成了历史动因,尽管这位派欧尼亚姊妹并没有嫁给大流士,但她的确使得部分派欧尼亚人短暂地“嫁”给了波斯,直到不久后因伊奥尼亚爆发起义才得以回迁。

结 语

《原史》以各族之间争夺漂亮女人开篇,似乎历史的地缘政治变动和文化变迁多少与漂亮女人有关。在《原史》卷二,希罗多德还记叙了腓尼基人从埃及的底比斯绑架两位祭司姊妹的故事,其中一位被带到希腊,另一位被带到利比亚,她们后来都各自在当地建立起宙斯的神托所。希罗多德的这个故事被称为神托起源论(aetiology):埃及和希腊的宗教谱系因这姊妹俩的血缘关系而具有某种同源性。古希腊作品常通过人的迁徙来说明宗教和文明的传播,文明可能会在地理上有所割裂,却仍依靠原有的亲缘纽带维系,这一亲缘联系超越家庭和政治范畴,以隐喻形式延伸到神话和文明领域。

▲ 希罗多德(约前484年—前425年)

当然,希罗多德笔下的故事究竟有多少是史实,抑或不过是谣传甚至编造,迄今没有定论。与其把希罗多德笔下的故事当史料看,本文更希望理解他为何如此呈现历史。在希罗多德对诸多重大事件的叙述中,兄弟姊妹关系看似微不足道,却往往牵动大局。他通过兄妹的互动阐明因果接续的历史事件及其与性别、家庭、政治、文明等历史要素的联系,从而呈现历史的整全,这或许是希罗多德笔法的特色之一。

八对兄妹或姐弟的故事境况各异,但都指向一个共同的政治难题:权力的延续性。这些故事从表面看都与雅典无关,但雅典人可以从这些故事中反观自己所属城邦在政治伦理上的优越性。希罗多德并没有置雅典于高枕无忧之地,他花费不少笔墨讲述雅典如何从僭主手中解放出来,这明显与科林多的故事有相干性,似乎在提醒雅典民众关注当下的政制中是否仍有不良端倪。再者,即便在雅典民主时期,家庭成员之间的财产纠纷也十分常见,兄弟姊妹与家产继承的关系这一话题并非没有吸引力。毕竟,古希腊社会“是男人与女人共同的产物,家庭的代代延续和再生能力是希腊政治的全部意义”。

作者简介

延伸阅读

插图来自网络,与文章作者无关。

如有涉及版权问题,敬请联系本公众号删除。