新刊首发|张云雷:《普罗塔戈拉》中的德性统一论

编 者 按

本文刊于《古典学研究》2025年第1期(总第4期),注释从略,有兴趣的读者可参阅原刊。

这一情形之所以被排除,原因或许是柏拉图本人有意为之的隐微写作,以至于苏格拉底在德性是否统一的问题上持有双重教诲。对话开始之前,普罗塔戈拉曾痛批那些遮遮掩掩、试图“隐藏”的智术师前辈,并宣称自己不再遮掩,而是公开自己的智术师身份以及教育世人尤其富裕青年的意图(316d–317d)。与此针锋相对,苏格拉底特别强调哲学需要“隐藏”以及保密的特殊重要性(342b–343c)。基于这一前提,本文得出的一些结论既与刘玮的立论相迥异,又与施特劳斯学派或受其影响之学人的立场有别。

▲ 《普罗塔戈拉》

虽然《普罗塔戈拉》在流传过程中获得了“智术师们”这一副标题,但它真正关注的并非智术师普罗塔戈拉,甚至也不是在场的智术师群体,而是苏格拉底自己的生活方式。德性是否可教与德性是否统一这两个核心问题几乎贯穿整部对话,是同一硬币的两面,都与苏格拉底的生活方式和城邦之间的紧张关系密切相关。本文认为,一方面,柏拉图笔下的苏格拉底在《普罗塔戈拉》中明确让自己与智术师划清界限,并成功证成德性统一,由此完成了一场并非在法庭进行的个人“申辩”——有别于《苏格拉底的申辩》;另一方面,柏拉图的笔法又暗中表明,苏格拉底与智术师之间有着诸多一致及共同面对的困境,更重要的是,苏格拉底也并未证成德性统一,他的真正立场是反对德性统一于知识,但这两重教诲可并行不悖。

一 德性统一论与苏格拉底的申辩

历史上的苏格拉底因获两项罪名而被雅典法庭投票处死:败坏青年和不敬城邦的神(《苏格拉底的申辩》24c;《游叙弗伦》2c–3b)。苏格拉底之死对柏拉图冲击极大,它决定性地塑造了柏拉图的政治态度及其政治哲学的根本旨趣。柏拉图一生撰写的几乎所有哲学对话,某种程度都可被视为苏格拉底的申辩辞——《普罗塔戈拉》也不例外,尽管这场对话被视为发生在苏格拉底成熟的中年初期。这部对话中的两个核心问题:德性是否可教及德性是否统一,均与苏格拉底之死密切相关。

苏格拉底追问普罗塔戈拉德性是否可教,一方面是在“善意”提醒普罗塔戈拉,必须考虑雅典的政治体制及在场青年的杰出父辈,而另一方面也揭示出苏格拉底需面对的与普罗塔戈拉同样的困境:苏格拉底是否败坏了青年,让他们不再尊重雅典城邦的政治体制、不再尊重父亲?民主制的雅典城邦预设,人人都可就政治问题做出判断,人人都有政治技艺和德性,因此无需苏格拉底或者外邦人普罗塔戈拉来教育或引导。倘若某些雅典青年因苏格拉底的教诲而变得在政治技艺和德性方面超越大多数公民,而父亲却没能力教授自己的孩子德性,这些父亲难道没有理由忌恨甚至怪罪苏格拉底?

德性统一论更与苏格拉底之死有直接关联,历史上的苏格拉底被城邦法庭定罪的事实已经证实德性不统一。被城邦指控败坏青年和引入新神,意味着苏格拉底虽然拥有智慧,但却缺失或不完全具备正义、节制、虔敬、勇敢,尤其是缺乏虔敬和正义(329e)。他虽能教给青年智慧,但也败坏了青年,使他们缺乏政治德性,尤其是缺乏虔敬,甚至教出了不节制的僭主。非但如此,拥有智慧德性的苏格拉底究竟是否勇敢,也大可存疑。

德性统一意味着哲学与政治之间的协调,德性不统一意味着哲学与政治之间的紧张。德性是否统一本质上等同于哲人苏格拉底与城邦的关系问题,或者说,哲学与城邦、哲学与诗歌、好人与好公民、科学文艺与德性的关系,根本上同属一个问题:即人应当如何生活。

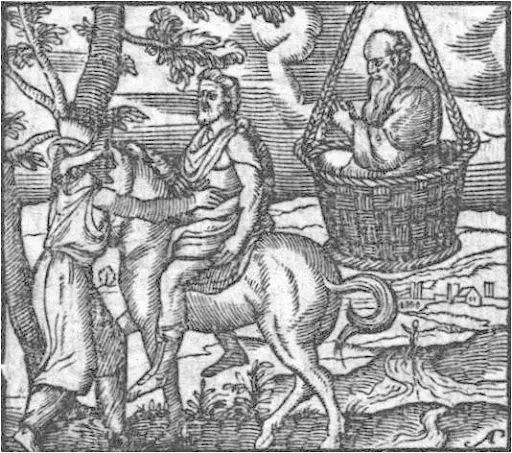

在诸多对苏格拉底的指控中,阿里斯托芬的指控影响最大(《苏格拉底的申辩》19c)。种种迹象表明,柏拉图写《普罗塔戈拉》时,最重要的参照作品正是阿里斯托芬的《云》。在阿里斯托芬的这部谐剧中,苏格拉底被描绘成脸色苍白、不事农桑的浮夸之徒。斯瑞西阿得斯送儿子菲狄庇得斯去苏格拉底处学习口才及“歪理”,指望儿子习得强词夺理的能力助其逃债。经苏格拉底教导之后,菲狄庇得斯将“歪理”用在父亲身上,甚至凭理殴打父亲:他认为西蒙尼德并非好诗人,埃斯库罗斯的诗前后矛盾,欧里庇得斯的肃剧才堪称美妙和值得赞美,因为其中有哥哥诱奸同母妹妹之类的事情。这种不尊重父亲的行为和违反城邦基本伦常的言辞,激起了老父斯瑞西阿得斯对苏格拉底的愤怒,并放火烧毁了苏格拉底的“思想所”。

▲ 斯瑞西阿得斯父子与苏格拉底,阿里斯托芬《云》版画

阿里斯托芬的《云》对苏格拉底的指控在《普罗塔戈拉》中处处隐约可见,柏拉图对此一一作了回应,他着力呈现苏格拉底与智术师之间的深刻差异,并将罪名全都归给智术师。就败坏青年而论,《普罗塔戈拉》中的青年都对三位智术师而非苏格拉底感兴趣,无论希波克拉底、阿尔喀比亚德、克里提阿还是其他雅典青年,无不如此。柏拉图告知听众:苏格拉底是一个正义、虔敬的好公民,吸引一众青年的是普罗塔戈拉,而非苏格拉底;苏格拉底非但未曾败坏青年,反而相当关注他们的灵魂。苏格拉底将普罗塔戈拉贬为兜售知识的商贩(即不生产知识),警告希波克拉底别追随智术师,听从自己的长辈,灵魂才安全。

没有任何迹象表明希波克拉底有兴趣跟随苏格拉底学习,他来找苏格拉底,仅是希望通过苏格拉底与普罗塔戈拉搭上话(310e)。苏格拉底拖住性急的希波克拉底,让他陪自己在院子里转悠聊天,并且通过一系列提问和随后的教诲给希波克拉底的“男子气概”(ἀνδρεία)以及“鲁莽”降温(310d)。苏格拉底的教诲对希波克拉底确有降温效果,后者对智术师的渴望不再那么热切。即使到了普罗塔戈拉栖息的卡利阿斯家门口,希波克拉底仍纠结于一路上与苏格拉底的话题,并不急着进门。进门以后希波克拉底看到普罗塔戈拉时,并未急着上前,而是先去处理了“一些小事”(316a–b)。

苏格拉底被指控败坏了阿尔喀比亚德和克里提阿两位青年,而柏拉图的笔法则表明,阿尔喀比亚德和克里提阿为追逐普罗塔戈拉而来,并未对苏格拉底产生兴趣,甚至不知会遇上苏格拉底(316a)。更重要的是,阿尔喀比亚德的劣性此时已然显露,甚至已经引起其监护人伯利克勒斯的警惕(320a–b)。这足以说明,同苏格拉底交往之前,阿尔喀比亚德已经败坏。苏格拉底本无意找普罗塔戈拉谈话,若非为了教育希波克拉底,他不会与阿尔喀比亚德碰面,无名同伴所谓的“追逐阿尔喀比亚德的美貌”也无从谈起。

▲ 阿尔喀比亚德像

除败坏青年之外,柏拉图还一一呈现了苏格拉底与智术师更具体的其他区别。与《云》中病态的苏格拉底不同,在《普罗塔戈拉》中,病怏怏、脸色苍白的是智术师普洛狄科。他缺乏男子气概(即“勇敢”),授课时全程躺着,身裹毯子,说话声十分微弱,刚进门时的苏格拉底完全无法听清他在讲什么(315d–316a)。

普罗塔戈拉喜欢公开交谈,认为没有必要私下交谈。他表示,公开智术师身份不仅更安全,也更有利于获取学费,他还趁此机会攻击了一大批喜欢遮掩的智术师前辈。与此相反,苏格拉底则认为,隐微乃是他心仪的古传哲学“特质”(343c)。普罗塔戈拉公开宣称,自己的使命就是教育青年,苏格拉底则否认自己是年轻人的教师(《苏格拉底的申辩》33a;《吕西斯》223b)。普罗塔戈拉在教育青年时,从不考虑被教育对象或者对话者的“本性”(316b–316c),苏格拉底则讲究辨识年轻人的心性并因人施教。普罗塔戈拉自夸能让所有交钱的青年“在私人或城邦事务方面使人在言辞和行动上变得最为强大”(319a);苏格拉底却总是承认自己的无知,尽管他的刨根问底经常证明,智术师和其他人没有知识(361c;《王制》493b)。

普罗塔戈拉惯用长篇大论式演讲或神话故事,这是他名扬希腊的方式(335a);苏格拉底则更倾向于简短对话及盘诘,这是他探究真理的路径(360e–361c)。普罗塔戈拉擅长修辞术,苏格拉底则喜欢辩证法(《高尔吉亚》447c、448e;《王制》534e)。普罗塔戈拉称理解诗歌是德性教育最重要的方式,并通过指出西蒙尼德的诗作中有自相矛盾之处而露了一手;苏格拉底则通过解释同一首诗歌不仅表明自己比普罗塔戈拉更熟悉诗歌,还证明西蒙尼德诗中并无自相矛盾(347d–e)。

苏格拉底对普罗塔戈拉的绝对碾压,主要体现在德性统一的论证过程中。单就德性是否可教而言,普罗塔戈拉对苏格拉底质疑的回应看起来反而颇为成功,因为他采取了智术师擅长的长篇演讲及“神话式论证”,至少从表面上看并无破绽。

首先,普罗塔戈拉完全明白苏格拉底就智术师所需面对的雅典政治及雅典父亲们的猜忌所给出的暗示和提醒。针对苏格拉底所说民主制预设人人都懂政治技艺,普罗塔戈拉通过神话表示:由于厄琵米修斯的疏忽,最初的人类没有任何保护自己的能力,普罗米修斯为人类偷来技艺和火,但政治技艺在护卫森严的宙斯宫殿中,无法获得。宙斯怕人类因没有政治德性而遭灭绝,派遣赫耳墨斯让人类平均地分有政治德性。普罗塔戈拉随即暗示:哪怕宙斯将政治德性平均分给所有人,人也只能依靠艰辛的努力才能获得,并非人人都能拥有。

其次,针对苏格拉底关于“有德性的人为何教不好自己的孩子”这一质疑,普罗塔戈拉的论证是:政治德性事关生死,父亲们绝不可能不认真教,事实上他们拼了命在“努力教”(325b)!何况,人人都对德性有所知,人人都热衷于教他人。好父亲的孩子之所以被认为缺乏好德性,主要是因为苏格拉底的认识不足:相比于那些真正低劣的人,这些孩子受到的德性教育以及自身的表现已相当不错(327d)。普罗塔戈拉进一步表示,虽然人人都是德性的教师,但他本人仍可以在让人变得高贵和善方面做得比任何人更好。在这一点上,他是这些父亲最好的帮手。

普罗塔戈拉此处的内在困境在于:一方面,出于其智术师身份和保住潜在客户数量及收入的需要,他不可能公开挑战民主制的平等原则,也不敢让雅典青年公开蔑视雅典的政治制度以及雅典民众;但另一方面,为了保住潜在客户数量,他又必须一再强调自己能让所有付费的学生超越其他人。他内心深处因此绝无可能认同“人人都有德性”的说法,而是必须暗中高扬“智慧”这一德性的独特性及优越性。苏格拉底敏锐地抓住普罗塔戈拉回应中的这一困境,正式提出德性是否统一的追问。

在《普罗塔戈拉》中,德性包含五个组成部分:虔敬、正义、智慧、节制、勇敢。苏格拉底对普罗塔戈拉的反驳,采取了对这五个部分两两证成相等的方式。从表面上看,德性统一的论证比较顺利,其实不然。笔者先简单概述这一论证,然后再辨析该论证的过程及其内在漏洞。

苏格拉底第一步证成正义等于虔敬,第二步证成节制等于智慧,第三步则试图证成节制等于正义,这时普罗塔戈拉发了火,由此牵扯出一番所谓“离题话”——关于西蒙尼德诗歌的漫长讨论。之后,普罗塔戈拉过分轻易地放弃了自己之前的坚持,在苏格拉底还没有完成第三步论证的情况下直接承认:除勇敢外,德性的其他部分完全一致。接下来,苏格拉底仅需着力证成勇敢等于智慧亦即等于知识。苏格拉底论证完这一点后,普罗塔戈拉承认了苏格拉底对德性统一的论证,但十分勉强。至少从表面上看,苏格拉底的论证顺利完成,即便在此过程中普罗塔戈拉多次被驳倒,恼羞成怒,甚至屡次试图终止对话。

这场交锋以普罗塔戈拉完败告终,苏格拉底大挫其锋芒,深刻教育了希波克拉底等众青年:将灵魂交与智术师是何等不明智。希波克拉底最后一定是跟苏格拉底一同离开了普罗塔戈拉下榻之处。败坏青年的是智术师,救护青年的是苏格拉底。普罗塔戈拉强调德性不统一,等同于他坚持认为有智慧者可以不虔敬、不正义。真正不信城邦神的人其实是智术师,而不是在对话中坚持认定德性统一的苏格拉底。这看起来确实是一个“非常温暖的结尾,苏格拉底尽到了自己的政治和道德责任”。

▲ 希波克拉底(Hippocrates,前460—约前377)

二 德性统一的论证过程及其内涵

苏格拉底对德性的五个部分采取了分别证明两两相等的策略,表面上顺利完成了德性统一的论证。但仔细考察整个论证过程,就会发现他并未真正完成论证,其论证不仅牵强,且漏洞百出。在笔者看来,这是柏拉图有意为之,以此暗中至少部分地呈现苏格拉底的真实立场。

第一步论证是要证明:虔敬等于正义。普罗塔戈拉提出德性不统一的观点时,曾举例如下:“很多人勇敢但不正义,也有人正义但不智慧”(329e)。他刻意没有列举如下几种情形:虔敬但不正义,不虔敬但正义,智慧但不虔敬、不正义、不勇敢、不节制。显然,若列举这些情形,势必会激怒城邦中人,大大妨碍自己兜售智慧:拥有智慧的人居然可能不拥有任何其他德性?苏格拉底敏锐地看到普罗塔戈拉的这一软肋,在论证过程中抓住这一点,成功完成第一步论证。其证明过程如下:首先,正义是某种事物,这种事物是正义的,正义也就是某种正义的事物。第二,虔敬是某种事物,这种事物是虔敬的,虔敬也是某种虔敬的事物。第三,既然普罗塔戈拉认为德性的各个部分之间不一样,因此直接可得出如下骇人结论:

虔敬在性质上就不是做正义的事情,正义在性质上就不是做虔敬的事情,而是做不虔敬的事情;虔敬在性质上也不是做正义的事情,而是做不正义的事情,正义就是做不虔敬的事情。(331a)

苏格拉底特意虚拟一个愤怒的问话人,且在其质疑面前着力强调这仅是普罗塔戈拉的回答,苏格拉底声明自己“当然认为正义的也是虔敬的,虔敬的也是正义的”(331a)。第四,普罗塔戈拉显然不敢直接反驳,但他仍试图抵抗,提出“最不一样的事物之间也有相似之处”。他认定,正义和虔敬之间肯定存在些许相似之处,但不能认为两者完全一致。苏格拉底不怀好意地追问:

那么,对你来说,正义的事物和虔敬的事物之间就只有一丁点儿相同?(331e)

普罗塔戈拉吓得连忙予以否认。不难看到,这一步论证之所以如此顺利,并非因为苏格拉底的论证有多高明,只是因为普罗塔戈拉不敢承认虔敬与正义的对立。因此,第一步论证的可靠性相当可疑。苏格拉底本人对虔敬与正义之关系的立场究竟如何,不可被他此时在这位虚拟的暴怒问话人面前貌似笃定的答案所迷惑。在《王制》中,苏格拉底与克法洛斯交谈时首次给“正义”下定义。为了死后不再害怕,虔敬在克法洛斯描述有钱的好处时被置于极为突出的位置,但苏格拉底转头就把正义界定为“有话实说、有债照还”,直接从“正义”的定义中删除“虔敬”(《王制》331a)。与《普罗塔戈拉》中所列的五种德性相比,《王制》中那个按照正义原则在言辞中建立起来的最佳城邦中,只存在四种德性,即最好的城邦中独独没有“虔敬”的位置(《王制》427d–434c)。

第二步论证(节制等于智慧)并不复杂。第一,愚蠢(ἀφροσύνη)与智慧(σοφία)截然对立(两词的希腊语词根与节制/明智[σωφροσύν]相近);第二,既然正确和有益的行动是有节制的行动,那么愚蠢的行动就是不节制,因此愚蠢与节制截然对立(苏格拉底在这里充分利用了古希腊语词的歧义性,否则很难说节制与愚蠢截然对立);第三,每一事物只能有一个对立面,而非多个(普罗塔戈拉奇怪地承认了这一点);第四,在目前的论证中,愚蠢居然存在两个对立面,以至要么否认“只存在一个对立面”,要么否认德性的部分之间不相同。普罗塔戈拉虽不乐意但选择了后者,智慧与节制才得以等同。

苏格拉底利用古希腊语词的歧义作此番论证,已暗示其论证之含混和跳脱。但此处论证真正的关键点在于:每一事物事实上并非一定仅仅存在一个对立面。苏格拉底本人其实也并不认可这种说法,因为在下文的论证中他又将“无知”也列为“智慧”的对立面(358c以下;《高尔吉亚》507a)。更奇怪的是,普罗塔戈拉宁愿否定德性各部分之间的不一致,也要接受每一事物只有一个对立面的说法,但此说法与他一直坚持的德性不统一明显相矛盾——如果德性不统一,德性的对立面就绝对不止一个。难道真如某些学者所言,普罗塔戈拉此处不够聪明吗?其实他极为聪明和审慎。在他所讲的神话中,宙斯平均分配给所有人的只有三种德性(正义、虔敬、节制),到后来与苏格拉底讨论德性是否统一时,他才加上勇敢与智慧。出于智术师身份及赚钱的需要,普罗塔戈拉内心深处当然认为,勇敢和智慧并非人人都有,不可能平均分配,但他又不敢在民主的城邦中明说这一点。

如前所述,这一直是普罗塔戈拉的根本困境:“节制”是连他内心所鄙视的众人也都必须和必然拥有的德性(325a),但他绝对不敢宣称,众人虽然节制但却不都智慧。他更不敢宣称,智慧的人不节制——否则,岂不是承认自己的智慧是某种可怕的东西?岂不是自己主动坐实败坏青年的罪名?两害相权取其轻,普罗塔戈拉选择了在这一论证(节制等于智慧)中暂时放弃德性不统一。相比而言,作为兜售智慧的智术师,他虽有所犹豫,但明显比较容易接受“节制”等同于“智慧”,他没有像在上一个论证中那般产生强烈的反感情绪(332a)。同普罗塔戈拉此处的反应一样,苏格拉底也采纳了一个自己并不完全认可的观点,目的只为驳倒普罗塔戈拉并证成节制等于智慧。因此,这一步论证究竟是否成功,颇令人生疑。

第三步论证(正义等于节制)最终并未完成,因为普罗塔戈拉突然发火,并打断了苏格拉底的论证进程。但从现有的论证中,仍可看出一些问题和端倪。首先,苏格拉底举出普罗塔戈拉在之前的举例中并未说过的观点:“做不正义事情的不正义的人,是节制的。”这一观点十分冒犯且令人羞耻,普罗塔戈拉立即表示这只是“多数人”的观点,他自己并不持有如此骇人的立场,但仍然承认这种立场存在的可能。第二,第二步论证中已经证明“节制”等于“智慧”,苏格拉底在此又进一步将“节制”等同于“思虑周全”,因而就得出:思虑周全的人正在做不正义的事情,做不正义事情的人,被认为过得很好。第三,“好”指对人类有利——论证此时突然被中断,普罗塔戈拉开始发火,并就“好是相对的”发表了一通长篇大论,截断了苏格拉底的论证。

可以猜测,苏格拉底下一步或许要推论出“做不正义的事情不利于人类”,这就与“做不正义事情的人过得好,有利于人类”相冲突,从而节制就只能等于正义;或者,他也有可能让普罗塔戈拉被迫去面对自己上述观点的骇人推论,即智慧就等同于做不正义的事情——苏格拉底在法庭审判中也要面对类似质问——从而迫使普罗塔戈拉放弃。

苏格拉底的论证被截断后,又被普罗塔戈拉带入关于诗歌的一番“离题话”中。前文已简单涉及西蒙尼德的诗歌,此处不赘述。但“离题话”并非完全离题,苏格拉底对西蒙尼德诗歌的解释仍然呈现了他对虔敬与智慧这两种德性之关系的理解:既然只有神才是智慧和好的(341e、334c、345c;《苏格拉底的申辩》21d),那么,人类纵然拥有虔敬的德性也只能是没有智慧的。这恰恰表明德性不统一。非但如此,所谓“离题话”中还存在一个更为骇人的结论:既然人类不可能是智慧的,倘若“德性统一论”正确,那么所有的人类都不可能真正拥有其他任何德性。如果苏格拉底坚持德性统一且他对西蒙尼德诗歌的解读是真诚的,他就是在公开宣称:所有雅典人都不智慧、不虔敬、不正义、不节制,且全是懦夫。

第四步论证(勇敢等于智慧)开始之时,普罗塔戈拉令人惊讶地轻易放弃了之前的立场,他宣布苏格拉底已成功证成除“勇敢”之外所有四个德性之间的相同,甚至包括苏格拉底根本没完成的节制等于智慧的第三步论证(349d)。他尚未意识到,无论是否坚持德性统一,自己都将在这第四步论证中陷入困境:如果勇敢与智慧不相同,那么,他等于承认在教授青年人智慧的同时不可能教授勇敢;如果勇敢与智慧相同,那么,既然希波克拉底已拥有勇敢(310d),就等于拥有智慧,从而无需普罗塔戈拉来教。苏格拉底死死抓住这一点,在开始第四步论证之前就不怀好意地反复强调:普罗塔戈拉公开宣称是“德性的教师”,且能让人变得“高贵和好”(348e–349a、349e)。

由于普罗塔戈拉的拒斥,第四步论证实际上有两轮。第一轮论证如下:首先,勇敢的人是胆大/自信的,而德性是高贵/美的,因而勇敢作为德性的其中一部分也必然是高贵/美的。第二,有知识的人比没有知识的人更为胆大/自信,但有些人没有知识也胆大/自信,他们是可耻/丑的。第三,既然已证明勇敢不可能是丑的,而是高贵/美的,所以没有知识的胆大/自信就不是勇敢,勇敢就只能是知识或智慧。此时,普罗塔戈拉敏锐地发觉苏格拉底正在诡辩:因为胆大/自信并不一定仅仅源自智慧,也可能因为力量强大,若按苏格拉底的推论,力量强大就也等于智慧。但普罗塔戈拉故意不提及高贵/美在论证中的作用,他也刻意忽略智慧之人的勇敢与多数人认可的勇敢是否一致的问题。

苏格拉底就此进一步追问,第二轮论证的大体过程如下:第一,“多数人”并不完全认可享乐主义,他们认定存在一些高贵和好的事物,而它们并不等于快乐,但多数人自己却在行动上被暂时的快乐所征服,以至于去做了明知低劣和坏的事情。

第二,苏格拉底认为此说法并不正确,多数人仅仅是在衡量做高贵之事和做低劣之事所带来的两种快乐之后认为,做低劣的事情所导致的快乐之减少并“不足以”(356a)让他们放弃暂时的快乐。换言之,苏格拉底证明,所有人其实都只追求快乐。包括勇敢的人及懦夫在内的所有人的目的都一致即追求快乐,而快乐=好=高贵=衡量术=知识,德性最终在“衡量术”的意义上统一于知识。施特劳斯甚至认为:“从某种程度上说,整部《普罗塔戈拉》可被视作希琵阿斯对普罗塔戈拉的胜利。”这无疑是一个有趣的结论,因为衡量术终究是一种数学计算,而希琵阿斯正擅长教授数学(《希琵阿斯后篇》366c)。

第三,勇敢的人和懦夫在战场上追求的东西是一样的:他们本应该都愿意上战场,因为上战场是高贵的、好的——依据上述论证,上战场必然是快乐的。但为什么懦夫不愿意上战场?鉴于上战场必然快乐,那不愿上战场唯一的原因就是,懦夫对上战场的快乐一无所知——懦夫只是因为无知才害怕。

第四,对“什么是可怕的东西”的无知就是懦弱,这种无知的对立面则是智慧;我们已经知道懦弱的对立面显然还有勇敢。之前在第二步论证中已经确认,任何事物的对立面只有一个,既然如此,智慧就等同于勇敢。至此为止,德性的五个部分全都相等,苏格拉底的德性统一论证得以“奇怪地”顺利完成。

苏格拉底的第四步论证明显有诡辩成分及不少漏洞。他充分利用了普罗塔戈拉不敢否定“德性是高贵和好的”这一点,同时多次运用前几步论证中得出的疑点重重的结论,最终推导出来的结论更是荒谬和不合常理。普罗塔戈拉虽然被迫不断点头,但从头至尾没被苏格拉底说服。何况,柏拉图被认为一贯反对享乐主义,此处对享乐主义的证明只会“是一次不可思议的例外”。

更重要的是,苏格拉底借此展示出,德性统一于知识之后会对俗常所理解的“勇敢”政治德性产生怎样的破坏性后果。拥有知识后的勇敢,是一种经过细致考量确认无危险之后的大胆。确信不存在危险之后再进行的行动,从俗常理解而言,很难说到底是懦弱还是勇敢(《拉克斯》195a)。俗常意见认为,勇敢高贵,懦弱可耻(349e、359c–e、360b)。但德性一旦统一于知识,按照苏格拉底此处论证的享乐主义前提,无论勇敢者还是懦夫,两者都只是追求快乐以及就快乐的大小进行精致利益计算后而选择行动。

换言之,两者不存在任何区别,他们都是自私透顶的人——前者认为勇敢获得的快乐更大,后者认为懦弱获得的快乐更大。如果不是普罗塔戈拉坚持认为勇敢必然是高贵/美的(苏格拉底从未如此预设过),如果在去掉“勇敢是高贵的”这一前提的情况下对上战场的勇敢和懦弱重新进行快乐大小的衡量计算,那么,“勇敢”甚至未必一定能最终胜过“懦弱”:“面对实际上可怕之事,勇敢的]将会也应当会……逃离它们!”换言之,拥有智慧,一定程度上有可能会等同于不再拥有俗常意义上的勇敢,甚至会破坏城邦对“勇敢”的理解和要求——“勇敢”德性成了纯粹自私的利益计算。

甚至在论证结束时,德性不统一也得到部分暗示和佐证。苏格拉底在“成功”完成德性统一的论证之后,猛然发现自己无意间推翻了先前坚持的德性不可教的观点。倘若德性统一于知识,它怎么可能是一种不可教的东西(361b;《美诺》86e以下)?苏格拉底承认自己已陷入困顿,需重新思考究竟什么是德性的问题。对话以没有结论的方式终结,德性统一的论证以必须推倒重来的方式戛然而止。

三 苏格拉底与智术师的一致之处

苏格拉底与智术师的差异远没有想象中那般大。苏格拉底用诡辩方式投机取巧地证成德性统一,其实已然是他与智术师相似的最关键体现。但这篇对话中仍然有大量其他证据表明,苏格拉底与智术师有一致之处。

虽然苏格拉底采取了与普罗塔戈拉截然相反的德性统一立场,但他在向无名同伴转述的过程中,令人意外地刻意呈现了相当数量的德性不统一的明证。青年希波克拉底拥有五种德性中的“勇敢”(310d),并且在更为一般的意义上也拥有政治德性:他会因自己被说成要当一名智术师而脸红,他显然懂得“敬畏”或“羞耻”(312a)——而“羞耻”正是普罗塔戈拉神话中的宙斯平均分配给所有人的政治德性(322c)。但柏拉图又明确告诉我们,拥有这两种德性的希波克拉底并不拥有五种德性中“最重要的”(330a)德性即“智慧”,他曾玩笑式地抱怨普罗塔戈拉:“他自己是智慧的,却不让我也智慧!”(310d)

与此类似,智术师普洛狄科拥有智慧,苏格拉底甚至认为普洛狄科“完全智慧且神圣”,在三位智术师中,只对他所讲的内容表示出想听一听的兴趣。但普洛狄科病怏怏地缺乏男子气概或“勇敢”(315d–316a),当大家准备凑在一起听普罗塔戈拉与苏格拉底对话时,普洛狄科甚至需要阿尔喀比亚德和卡利阿斯合力搀扶(317e)。

在解释西蒙尼德诗歌时,苏格拉底将斯巴达树立为崇尚简约及隐微的古传哲学之典范。虽然人人皆知斯巴达人善战且勇敢,但苏格拉底却认为,斯巴达实乃智慧之乡,只不过斯巴达人深谙隐微之法,不将智慧为外人道。外邦人只知学习斯巴达人明示于人的武力和“勇敢”,并未学到斯巴达人隐匿起来的“智慧”,因此也就不可能做到“认识自己”和“不过度”(即“节制”),最终也不可能真正变得强大(342b–343b)。换言之,苏格拉底在这里明确表示德性不统一:外邦人学到并拥有了勇敢,但却学不到智慧,也不拥有节制。

就败坏青年而论,苏格拉底看似已经成功将罪过甩给了普罗塔戈拉,但若认真辨析对话文本,苏格拉底与智术师在败坏青年方面却不见得有实质区别。固然,阿尔喀比亚德对普罗塔戈拉更感兴趣,他的败坏与苏格拉底无关,苏格拉底也宣称自己当时被更美的东西吸引,忘了阿尔喀比亚德的存在,但随着苏格拉底在对话中逐渐挫败普罗塔戈拉,细心的读者可以发现,阿尔喀比亚德开始变得对苏格拉底越来越有兴趣(316a–b、317e、320a、336d–e、347b、348b),并最终站在苏格拉底一边帮腔。甚至在普罗塔戈拉表现得扭扭捏捏不想继续对话之际,他直接出言讽刺这位名声赫赫的大智术师:

卡利阿斯呀,普罗塔戈拉这会儿这样做,你觉得他做得美/高贵吗?我可不觉得。要么让他讨论下去,要么让他明说自己不想讨论,这样我们才会知道他的意思,而苏格拉底就可以去跟别人交谈……(348b)

普罗塔戈拉羞愧难当,只得同意继续与苏格拉底对话。显然,即便看似并非主动为之,但苏格拉底还是从普罗塔戈拉手中将阿尔喀比亚德“夺”了过去,这难道不正是在一定程度上“从追逐阿尔喀比亚德的青春中回来”(309a)?无论柏拉图后来在《会饮》中如何找补(《会饮》217d–219d),他在此却暗示:阿尔喀比亚德和克里提阿恰恰在这场对话之后开始瞧不上智术师,并逐渐与苏格拉底过从甚密。有充分的理由相信,苏格拉底挫败普罗塔戈拉之后离开卡利阿斯家时,跟着他一同离场的不仅有希波克拉底,还有阿尔喀比亚德和克里提阿。我们不知道他们在路上会聊些什么。柏拉图并没有撇清苏格拉底与阿尔喀比亚德之间的关系,尤其是就攫取阿尔喀比亚德的注意和兴趣而言。

苏格拉底劝阻希波克拉底不要轻易将自己的灵魂交与智术师时,特别提到要多让长辈或其他智慧者在场,并向他们请教。灵魂事关城邦青年的教育和德性,非同小可,不能直接交给一个外邦人,“我们城邦的长辈”必须在场(313b、314b)。但令人吃惊的是,柏拉图明确告诉我们:苏格拉底与希波克拉底对话时,恰恰没有任何其他人或长辈在场。从希波克拉底清晨来访,到苏格拉底劝阻并带着他在院子里踱步及讨论,再到两人去普罗塔戈拉下榻处的一路上,他们一直在讨论,甚至在卡利阿斯家门口为讨论而徘徊良久(314d)。整个过程中,只有他们两人,无任何长辈在场。

▲ 苏格拉底教导青年

在柏拉图的所有对话中,苏格拉底与青年交谈,有时确实有长辈在场(《拉克斯》179a;《忒阿格斯》121a以下),但最具标志意义的是《王制》的开场戏:年老的克法洛斯中途离场之后(《王制》331d),真正意义上的讨论才正式开启。在《普罗塔戈拉》中,苏格拉底向市场上的无名同伴公开了自己热心劝阻希波克拉底的谈话内容,但他并未公开自己与希波克拉底一路上谈论的内容。这场对话对两人而言显然都充满吸引力,以致两人为达成某种结论甚至不愿立即进屋去见普罗塔戈拉。

苏格拉底与普罗塔戈拉结束谈话之后,与他一同离开的除希波克拉底外,极有可能还包括阿尔喀比亚德及克里提阿,他们边走边聊了一段时间后才各自分开,其后苏格拉底才被无名同伴拦下。这一时段内,依旧没有任何长辈在场,苏格拉底也并未公开具体谈话内容。既然苏格拉底与普罗塔戈拉一样承认,私下找青年交谈“会招惹不少的妒忌,以及其他敌意乃至算计”(316d),那么,苏格拉底对交谈内容讳莫如深的态度,只会导致别人用最大的恶意揣测:他教给青年的会不会是“可怕的东西”?

在质疑德性可教的论点时,苏格拉底例举伯利克勒斯无法教好自己的孩子,直接挑衅和攻击父亲们或养父们没有能力教授德性(319e;《美诺》93c;《阿尔喀比亚德前篇》118d–e;《忒阿格斯》140d)。假如苏格拉底宣称智术师们不懂德性,那么,能引导这些青年走向德性的只有他一个人(《苏格拉底的申辩》30b–31b)。考虑到伯利克勒斯的两个儿子及一个养子(即阿尔喀比亚德)均在场,再考虑到其他极具政治潜质的在场青年也都有父亲,苏格拉底显然不仅羞辱了城邦中的父亲和外邦来的智术师,还极不礼貌地当面羞辱了伯利克勒斯的孩子和养子以及现场所有其他青年:你们的父亲无能,你们都是没被教育好的儿子。

与智术师们一样,苏格拉底直接在孩子面前挑战了父亲的权威, 更通过打脸智术师,让自己成为父亲们唯一忌恨的对象。在苏格拉底的教导下,青年们会不会总有一天殴打自己的父亲?更不消说,如此行事的苏格拉底证成了德性之不统一:虽有智慧,却显然缺乏节制,显得“傲慢无礼”(ὕβρις)。

更令人震惊的是,柏拉图笔下的苏格拉底确实会教导雅典青年鄙视雅典的政治制度。在分析西蒙尼德的诗歌时,苏格拉底将雅典的敌国斯巴达视为智慧城邦的典范。斯巴达是整个希腊仰慕的对象,别人只学了其勇敢和尚武,却不知斯巴达实乃智慧之人汇聚之地,斯巴达真正的生活方式是热爱智慧。但斯巴达绝非民主政体,更不是一个开放的城邦:斯巴达为了隐藏自己的生活方式,驱逐外乡人,同时严禁年轻人去其他城邦(342c–d)。一言以蔽之,追随苏格拉底选择热爱智慧的生活方式,等同于放弃雅典政治体制和雅典一样的开放城邦,等同于选择走向封闭和隐微,走向叛国和靠近敌人。

最后但绝非不重要的是,苏格拉底和智术师在言说方式上也一致。第一,普罗塔戈拉喜欢长篇大论,苏格拉底则认为自己只适应简短发言,他要求普罗塔戈拉对话时必须精简。但我们不难发现苏格拉底持有“双重标准”:他如此要求别人,而自己却经常长篇大论(342b–347b;《高尔吉亚》465e)。更讽刺的是,《普罗塔戈拉》整篇对话的主体内容,就是苏格拉底长篇累牍地向无名同伴转述他与普罗塔戈拉之间的冗长对话——苏格拉底转述时没人插嘴,并不存在任何意义上的对话,只有苏格拉底一人在喋喋不休。

第二,普罗塔戈拉在对话中试图证明西蒙尼德的诗前后矛盾,苏格拉底则表明西蒙尼德的诗歌并不矛盾。但苏格拉底的立场究竟为何,需要仔细辨析。苏格拉底虽然表面上声称西蒙尼德的诗歌不矛盾,但他却承认,所有对诗歌的解读必然极为主观、莫衷一是(347c–e)。他因此认为,在论证中不应当使用诗歌——苏格拉底令人诧异地承认自己的解读是“主观”的,也就等同于承认对西蒙尼德这种诗人的所谓解读必然会自相矛盾。诗歌因其缺乏智慧、只知模仿,更是被苏格拉底认为应当逐出理想城邦(《王制》607b–d)。诗歌因与修辞术相近而专事迎合众人,还被苏格拉底贬低为“谄媚术”(《高尔吉亚》502b–d)。换言之,苏格拉底对诗歌之自相矛盾及缺乏智慧的认知和立场从未有变,甚至跟普罗塔戈拉相比有过之而无不及。阿里斯托芬的指控看来绝非空穴来风:受苏格拉底教育后的青年确实有可能会认为,西蒙尼德不是一个好诗人。

结 语

综上所述,柏拉图的隐微结论是:苏格拉底实际上不支持德性统一,他与智术师之间有诸多一致,苏格拉底之死是罪有应得。柏拉图为何一方面让苏格拉底证成德性统一并呈现苏格拉底与智术师的诸多差异,将苏格拉底的罪名甩给智术师,另一方面又暗中表明苏格拉底之死并非冤枉呢?本文倾向于认为,柏拉图设定了两类读者。面向大多数人时,柏拉图让苏格拉底完成了自己的申辩,自证其无罪及高扬德性统一,表明他“尽到了自己的政治和道德责任”。与此同时,柏拉图仍然试图向有心哲学的人展示真正的苏格拉底式生活方式中令人瞠目结舌的细节,当然也包括这种生活方式将遭遇的风险。本文意在呈现《普罗塔戈拉》的隐微内容,因此将重心置于第二重教诲,但第二重教诲恰恰证明,显白教诲的极端重要及隐微手法的必需。

另一个遗留问题是:智术师与苏格拉底在所有层面都完全一致吗?本文倾向于认为并非如此。两者最重要的区别在于:智术师并不自知无知,而苏格拉底恰恰相反。这决定了苏格拉底才真正热爱智慧。不少智术师要么自认为已经拥有智慧,要么认为修辞术高于热爱智慧,他们宣称对任何事情都能有所言。但从城邦“大多数人”警惕的眼光来看,一个人是否自知其无知,似乎并不重要——虽然对追求哲学生活的人而言,这一点至关紧要——他们并不能实际区分智术师和苏格拉底,遑论不隐微的苏格拉底和智术师之间在诸多层面确实等同。换言之,是否自知无知,并不能决定性地帮助苏格拉底在大多数人面前脱罪。

作者简介

延伸阅读

▲ 点击封面 订购期刊

关注我们

如有涉及版权问题,敬请联系本公众号删除。