为柏拉图作传的传统可追溯至公元前四世纪早期,最早始于其学生斯彪西波(Speusippus)、赫拉克利德斯(Heracleides)和克色诺克拉底(Xenocrates)等人的赞颂,不幸的是这些作品皆已佚失。古代的柏拉图传记如今仅完整留存五部,分别见于公元二世纪阿普列乌斯(Apuleius)的《论柏拉图的学说》(De Platone et dogmate eius)、公元三世纪第欧根尼·拉尔修的《名哲言行录》、公元六世纪亚历山大里亚的奥林匹奥多罗斯(Olympiodorus

of Alexandria,500—570)的《〈阿尔喀比亚德前篇〉讲疏》(Commentary on the First Alcibiades of Plato)和《匿名者的柏拉图哲学导论》(Anonymous Prolegomena to Platonic

Philosophy),以及公元十世纪的《苏达辞书》(Suda),而后者中的“柏拉图”词条又摘录自公元六世纪赫叙基乌斯(Hesychius

of Miletus)的《道出名称者或著名的文教中人的名单》(Ὀνοματολόγος ἢ πίναξ τῶν ἐν παιδείᾳ ὀνομαστῶν)。总体上看,这五部柏拉图传记皆包含了与柏拉图的“出身”“名字”“教育经历”“西西里之行”“创建学园”以及“死亡”等有关的史实与轶事,而这种历史与文学、叙事与想象交织的笔法则共同揭示了柏拉图伟大而又令人心醉神迷的灵魂图景。▲

Michael Griffin trans., Olympiodorus: Life of Plato and On Plato First Alcibiades 1–9, London:Bloomsbury, 2015. 奥林匹奥多罗斯是古代晚期最后一位“异教”哲人,晚期新柏拉图派的代表人物,亚历山大里亚学园的掌门人,他在《柏拉图传》中依时间顺序呈现了柏拉图的一生。按照帕特里克·考克斯的看法,古代晚期的柏拉图传就形式和内容而言,都属于异教的“圣人(holy

man)传记”,即“针对杰出人物美德的颂词”。但相较之下,奥林匹奥多罗斯的《〈阿尔喀比亚德前篇〉讲疏》中的《柏拉图传》在意图上显得别具一格:一方面,这是唯一包含在柏拉图对话讲疏作品中的柏拉图传,直接显明该传记与柏拉图对话教学的密切关联;另一方面,在晚期新柏拉图派的课程体系中,《阿尔喀比亚德前篇》在所有需要研习的柏拉图对话中居于首位,而处于《〈阿尔喀比亚德前篇〉讲疏》卷首的《柏拉图传》则明确将人们接近柏拉图哲学的目的归于意欲获得“柏拉图的神灵感应”《〈阿前〉讲疏》2.13)。

ἐνθουσιασμός[神灵感应](inspirations)一词源自ἔνθεος[里面有个神],动词形式为ἐνθουσιάζω。这组语词在柏拉图那里很常见,其含义有“受神凭附”“受神激发灵感”以及“陷入疯癫状态”等。但在奥林匹奥多罗斯、普罗克洛斯和达玛斯奇乌斯等晚期新柏拉图派哲人笔下,“神灵感应”只用于形容一个已经实现“神圣化”(θέωσις,divinization)、进而与“太一”相合的“灵魂”所具有的“神圣(ἱερατικῶν)德性”。比较而言,同一语词的不同功用带来的直接感受是,奥林匹奥多罗斯笔下的柏拉图似乎与柏拉图笔下的苏格拉底口中的神明处在同一层级。倘若如此,问题就在于,奥林匹奥多罗斯对柏拉图“神圣化”(美德完善)之路的呈现与新柏拉图派所崇尚的与神趋同的生命体验究竟有何关联?同时,鉴于《柏拉图传》的教学属性,奥林匹奥多罗斯如此塑造柏拉图又意在对哲学学生的灵魂产生何种教诲?

近年来,国外学界针对奥林匹奥多罗斯的专门研究方兴未艾,其《柏拉图传》也日益受到关注。专攻柏拉图派哲学的意大利学者安娜·莫塔晚近发表了一篇针对奥林匹奥多罗斯《柏拉图传》的专论,其核心观点在于,新柏拉图派的哲学教学体系中存在一种“引言模式”,该模式勾勒出一条研读和阐释柏拉图哲学宇宙的“统一”路径,《柏拉图传》是其中必不可少的一部分。同时,借助传记书写,奥林匹奥多罗斯将柏拉图塑造为一个德性实践的理想范型,其讲疏也得以与新柏拉图派的德性层级论浑然一体。莫塔的评论切中肯綮,她对《柏拉图传》与新柏拉图派哲学学说在形式与内容上的统一给予了足够重视,却未能充分发掘这位哲学教师如何通过传达自己对柏拉图“神圣化”的认识而实现其使人变“好”(ἀγαθός)的教化目的,以及这一目的映射出的古典教化理想。因此,本文以《柏拉图传》的内容为基础,结合“神圣化”、德性层级论以及晚期新柏拉图派的课程体系等多个维度来考察奥林匹奥多罗斯对柏拉图式生活方式的认识,借此阐明奥林匹奥多罗斯如何通过呈现柏拉图的美德完善之路来吸引人进入柏拉图的哲学宇宙,并以此陶铸学生的灵魂品格。可以说,这不仅有助于体察古代学园教育以培养灵魂德性为核心关切的精神特质,更能发挥古典文明的当代价值,为我国新时代的文教制度尤其大学文教制度建设提供借鉴。

在公元六世纪的亚历山大里亚学园,学生在进入柏拉图对话前,会先研习亚里士多德的著作。柏拉图对话的学习紧接在《形而上学》之后,奥林匹奥多罗斯的《柏拉图传》相当于柏拉图哲学的引言。在《柏拉图传》开头,奥林匹奥多罗斯向新近接触柏拉图对话的学生讲授道:

亚里士多德在开始其《神学》(引按:即《形而上学》)时宣称,“所有人都天生渴求认知,对感觉的喜爱就是证明”;在开始柏拉图哲学时,我则要在更大程度上宣称这一点,即所有人都渴求柏拉图哲学,所有人都想要从中受益,他们热切于被他的流泉附体,并让他们自己充满柏拉图的神灵感应,以此沉静下来(1.3–1.9)。

从亚里士多德的《形而上学》转向柏拉图哲学时,奥林匹奥多罗斯化用了亚里士多德的说法,宣称柏拉图哲学才是“所有人”都欲求认知的对象。这一模仿性表达不仅将柏拉图与亚里士多德联系起来,而且更多地强调了二者的哲学在品阶上的区分。在为亚里士多德哲学撰写的《绪论》(Prolegomena)开篇,奥林匹奥多罗斯说亚里士多德哲学最重要的功能是“将受启迪的思考引向哲学探究的精确”,这归根结底是一种属人的逻辑认知能力。▲ 亚里士多德(Aristotle,前384—前322)

相较之下,奥林匹奥多罗斯并没有直接明确柏拉图哲学的益处,而是用一种柏拉图式言辞意象化了人们从中受益的图景(比较《斐德若》235c8–d1)。无论被“流泉附体”,还是充满“神灵感应”,这种宗教秘仪的意象似乎表明,奥林匹奥多罗斯一开始就为柏拉图哲学赋予了一种超自然的特性。值得注意,这种超自然的“神灵感应”绝非虚构,而是一种能实实在在带来益处的μυσταγωγία[奥秘传授]。正如公元五世纪的马里努斯(Marinus

of Neapolis)在《普罗克洛斯传》(Vita

Procli)中所言,普罗克洛斯在其师叙利亚努斯(Syrianus)带领下,以一种“正确的次序”从亚里士多德的“小(lesser)奥秘”进入到柏拉图的“奥秘传授”,由此得以用灵魂见证“真正神圣的秘仪”。可见,柏拉图的“奥秘传授”以亚里士多德的实践科学和理论科学为前提,而且具有一种比后者更大、更高阶的益处。问题在于,柏拉图的“神灵感应”究竟指向何种确切的益处?要回答这一问题,首先得了解奥林匹奥多罗斯如何看待学园生活的终极目的。对奥林匹奥多罗斯而言,哲人的职能是“使他们的学生成为ἀγαθούς[好人]”,这是哲人得以与医生或木匠区别开来的基本特性(《〈阿前〉讲疏》140.19–22)。在《〈高尔吉亚〉讲疏》(Commentary on the Gorgias)中,奥林匹奥多罗斯同样宣称,他教授年轻人的目标是使他们转向一种“更高贵的”(κάλλιον)生活方式。而“成为好人”或活得高贵都需要过“哲学生活”(《〈高尔吉亚〉讲疏》0.1)。人的本质是理性灵魂(《〈阿前〉讲疏》9.2),而哲学的主题正是灵魂,其目标则是培养灵魂的德性,实现一种特殊的“神圣化”(《〈阿前〉讲疏》1.6–7,

2.13)。“神圣化”这一语词源自基督教神学家托名狄奥尼修斯(Pseudo-Dionysius),受普罗克洛斯启迪,他将“神圣化”定义为“尽可能变得与神相似并与神统一”。在基督教语境中,人不可能自行成神,神的恩典对人实现自身的神圣化起着决定作用。新柏拉图派并不十分尊奉这种“救赎神学”(soteriology),只是借托名狄奥尼修斯的定义来强调尽可能“与神相似”(ὁμοίωσις θεῷ)的概念。与基督教思想的“一神论”不同,古希腊传统中的神明等级更为广泛,“相似”也囊括了从模仿神到实际上成为神的可能范围。那么,对奥林匹奥多罗斯及其所属的新柏拉图派传统而言,“神圣化”抑或“与神相似”究竟代表什么呢?“与神相似”的概念来自柏拉图,它对新柏拉图派的“神圣化”思想具有更为重要的意义。这一概念最直接的来源见于《泰阿泰德》,苏格拉底在那里说,恶必然盘踞在可朽的存在者中,哲人必须从败坏的尘世生活“逃离”至纯善的神圣领域。这种“逃离”便是“尽可能与神相似”,而“与神相似”则是“变得正义和虔敬,并伴随着明智”(176a5–b3)。“逃离”并不是地点的改变,而是发生在灵魂层面的生活方式的转向,即哲人的灵魂摆脱恒动可朽的世俗生活,转向恒定不朽的理智生活(参见《斐多》64a–67e)。悖谬的是,倘若“逃离”意味着完全脱离政治语境,哲人又如何能在与世隔绝的状态下成为一个正义、虔敬和明智的有德之人?进一步讲,在尘世生活中成为有德之人的实践智慧对实现“与神相似”的理论智慧难道毫无助益?

公元前一世纪时,已经有柏拉图派学人用《泰阿泰德》中的“逃离”说来表述哲学的目标,直到普罗提诺才真正意识到上述悖谬,并试图通过提出“与神相似”说来解决这一悖谬。在普罗提诺看来,神圣领域由“太一”“理智”和“灵魂”三本原构成,三者形成一种由高到低的动态结构,较低的本原既源自又朝向更高的本原。人本质上是灵魂,而灵魂从理智世界坠落后才与身体结合(《九章集》1.1.7)。不过,人的灵魂并非全部坠落,还有一部分始终留在理智世界。正是凭借这部分与太一的动态联系,坠落的灵魂才能回到自己所来之处——更确切地说,人能借助德性回归到本质上属神的生活(《九章集》4.8.8,1.2.1–2)。正是在这一意义上,灵魂的德性就是“与神相似”。但普罗提诺同时也强调,神本身无关乎德性,且在存在等级上高于德性(《九章集》1.2.1,3)。他因此区分了两种“相似”,一种相似指两类相似物具有同等性质,这种相似对应在政治生活中发挥作用的“政治(πολιτικαί)德性”,它们虽与可理知世界的尺度相似,但只是其“痕迹”(trace),因而是低级的德性(《九章集》1.2.2)。另一种相似指相似物对原初物的单向相似,与此对应的是更高等级的“净化(καθαρτικαί)德性”。柏拉图所谓的“逃离”就是完成“净化”,它使灵魂完全脱离身体,转向理智和太一的神圣生活,而德性此时也成了一种“状态”,因而是真正的“与神相似”(《九章集》1.3)。▲ 普罗提诺(Plotinus,约205—270)

基于对柏拉图式德性的重新定义,普罗提诺实际上区分了德性的层级。奥林匹奥多罗斯继承了普罗提诺的本体论和德性层级论,并进一步细化和扩展。比较了亚里士多德与柏拉图哲学的益处后,奥林匹奥多罗斯紧接着依次列举了柏拉图对话中的四次“神灵感应”现象(《〈阿前〉讲疏》2.1–2.12)。针对《泰阿泰德》中的“神灵感应”,奥林匹奥多罗斯说:[柏拉图笔下的神灵感应]第四次出现在《泰阿泰德》,他在那里扮演哲学的歌队首领(κορυφαῖον)——即沉思哲人——时凭借哲学实现神圣化。(2.11–12)

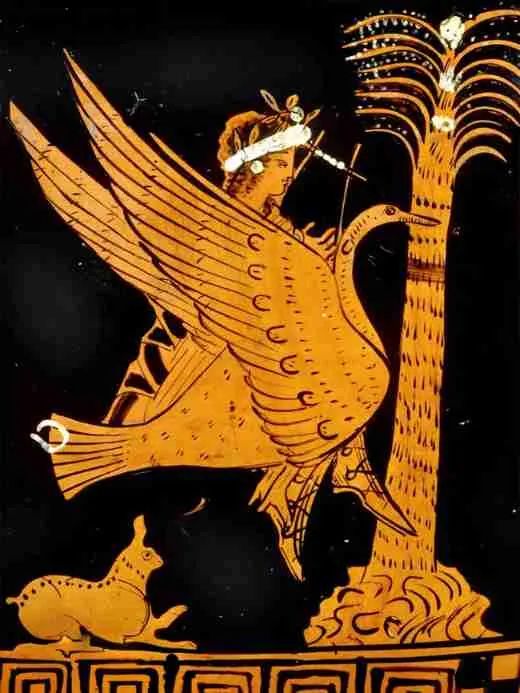

“歌队首领”的说法来自柏拉图自己(《泰阿泰德》173b4,c6–7),他用该语词指代热爱智慧者中的拔尖人物,奥林匹奥多罗斯则将之称作“沉思(θεωρητικῶν)哲人”。换言之,奥林匹奥多罗斯眼中的“沉思哲人”就是已经从尘世生活“逃离”至神圣领域的哲人,这种灵魂进入“理智”领域后直接沉思“理智”的“自由状态”便是“沉思德性”。尽管奥林匹奥多罗斯又用“典范(παραδειγματικῶν)德性”来指称灵魂与“太一”结合的状态,但此种德性已经超出哲学范畴(《〈斐多〉讲疏》8.2.18)。哲学的目标就是使人变得理智(《〈斐多〉讲疏》1.2.6,8.2.19;《〈高尔吉亚〉讲疏》25.1,26.18),而“理智”本身又被视作神圣的本原之一。因此,“沉思哲人”其实已经实现自身的“神圣化”。总体上讲,普罗提诺和奥林匹奥多罗斯分别代表新柏拉图派的一头一尾,而从“与神相似”到“神圣化”的转变似乎也表明,该传统不仅一直在努力将柏拉图确立的哲学目标系统化,而且不断分化神圣的范围,最终将柏拉图本人也囊括进来。毫无疑问,在奥林匹奥多罗斯看来,柏拉图本人就是一位已经实现“神圣化”的沉思哲人。于是,在带领学生进入柏拉图对话的当口,奥林匹奥多罗斯不仅设定了源自柏拉图的哲学目标,还树立起一个已经实现该目标且可供模仿的最佳典范。不过,为了让学生们在生活中付诸实践以确保哲学目标的真正实现,这位哲学教师还得更进一步,具体呈现柏拉图的德性完善之路。实现“神圣化”的哲学目标需要培养灵魂的德性,而德性本身有其层级,这在公元五至六世纪的新柏拉图派哲人中几乎是共识。尽管在何为最高德性上存在一定争议,但他们一致承认,德性由低到高可以分为“自然(φυσικῶν)德性”“伦理(ἠθικῶν)德性”“政治德性”“净化德性”“沉思德性”和“典范德性”。奥林匹奥多罗斯正是围绕着这种德性层级来讲述他的《柏拉图传》。借助一种类似柏拉图对话的文学叙事手法,奥林匹奥多罗斯阐明了柏拉图从获得“自然德性”到上升至“典范德性”的完整进程,他也仿佛为学生讲述了一个柏拉图如何成神的“柏拉图式神话”。这个神话以柏拉图的自然德性起始。自然德性指灵魂的自然品质,属于德性层级的最低类型,这在《柏拉图传》中体现为柏拉图的自然神性。奥林匹奥多罗斯利用了与柏拉图的出身和家世有关的轶事,并将阿波罗与柏拉图之间的神性关联作为其叙述核心。与第欧根尼·拉尔修、普鲁塔克和阿普列乌斯等前人不同,奥林匹奥多罗斯首次明确宣称,阿波罗幻影先与柏拉图的母亲佩里克提俄涅结合,而后又出现在其丈夫阿里斯通的梦中,命令他在她生产前不得与之同房(《〈阿前〉讲疏》2.21–24)。如此一来,柏拉图就是阿波罗直接与佩里克提俄涅结合的产物,他也因此成为一个严格意义上的“半神”。不仅如此,奥林匹奥多罗斯还直接引用柏拉图对话,说柏拉图是阿波罗的“与天鹅一样的仆人”(《斐多》85b),以此强化柏拉图与阿波罗的神性关联(2.30–31)。

▲ 古希腊瓶画《乘着天鹅的阿波罗》,约前400年―前380年伦理德性关乎城邦教育,它源自对孩子的道德教养(《法义》788a),产生于“习惯和训练,但并不带有哲学和理智”(《斐多》82b2–3)。在《柏拉图传》中,奥林匹奥多罗斯依次详细叙述了柏拉图所受的雅典传统教育(2.32–44),即文法、体育和μουσική[文艺](比较《阿尔喀比亚德前篇》106e5–6)。不仅如此,奥林匹奥多罗斯紧接着又在普遍的灵魂学意义上阐述了这三门课业的益处:雅典的孩子们都学习这三门[课业]——我是说文法、文艺、摔跤——但这并非单纯[是为了课业本身],[学习]文法是为了安排他们身上的理性,[学习]文艺是为了驯化血气,摔跤和体育锻炼则是为了重新激发衰弱的欲望。(2.44–48)

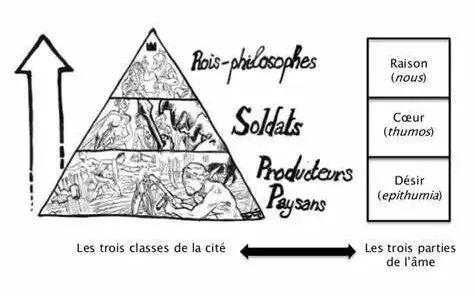

可见,奥林匹奥多罗斯遵循了柏拉图的灵魂三分法,并将之视作获得伦理德性的潜在前提。灵魂分有理性、血气和欲望三部分(《王制》4.439d–441c3),而相较于理性和血气,欲望是灵魂中更低劣的部分,它渴求诗歌带来的情感满足(《王制》10.606a–606d)。同样,尽管习传教育能让孩子养成符合社会认可的“四枢德”习性,但奥林匹奥多罗斯仍然认为伦理德性属于非理性形式,因为诗教主要针对灵魂的非理性部分,而这些部分完全受“天命”(fatality)支配(《〈斐多〉讲疏》8.3.2–5)。自然德性和伦理德性要么与生俱来,要么通过习惯,都属于被动获得。这两种德性的拥有者在获得或培养它们的过程中实际上并没有真正发挥理性的能动作用,因此也就不可能过上“更高贵的”生活。不仅如此,只拥有这两种德性甚至还会带来危害。在《阿尔喀比亚德前篇》中,天资卓越的阿尔喀比亚德接受习传教育后自以为拥有智慧,一头扎进城邦事务,不知道自己实则陷入了一种“双重无知”,正是这种自以为有知的无知最终给他自己以及城邦带来了危害(《阿尔喀比亚德前篇》133c–135e)。在完成习传教育的当口,与柏拉图笔下的阿尔喀比亚德一样,柏拉图遇到了苏格拉底。按奥林匹奥多罗斯的描述,在接纳柏拉图之前,苏格拉底曾梦见一只站在他膝盖上的无翼天鹅突然长出翅羽,直冲云霄,并发出甜蜜的叫声,令所有人着迷(《〈阿前〉讲疏》2.83–86)。“天鹅”意象再次出现,不仅暗示柏拉图与苏格拉底的交往包含了阿波罗的神启,而且表明正是因为苏格拉底,柏拉图才一把火焚尽自己的往日诗作转向哲学(《〈阿前〉讲疏》2.76–77)。

载于奥古斯丁《上帝之城》抄本,约1475年,海牙荷兰皇家图书馆 藏哲学层面的第一层德性是政治德性,其品质是用理性调节情感(πάθεσις),使灵魂得以井然有序(《〈斐多〉讲疏》8.2.9–10)。可以说,这几乎就是在扼要重述柏拉图《王制》中的正义定义(4.443c–e)。事实上,在将德性的层次与“四枢德”相对照时,奥林匹奥多罗斯和达玛斯奇乌斯都宣称,“正义是政治德性最独特的特征”(《〈斐多〉讲疏》8.3.8–9)。看来,晚期新柏拉图派正是从柏拉图那里采纳了关乎个人灵魂正义的观点,并将之视作德性的一个层级。不仅如此,正如柏拉图笔下的苏格拉底类比了个人正义与城邦正义(《王制》4.443b7–444a9),奥林匹奥多罗斯同样并未将政治德性仅仅限于灵魂行为本身,而是同时强调了政治德性的实践意义:政治学、伦理学、家政学都一样,不是吗?它们是一样的:因为正如大写字母与小写字母在理式上并无不同(因为更大或更小并没有改变理式),因此,实践行动也没有因规模而有所不同。(186.20–23)

显然,一个拥有政治德性的人在城邦、家庭和个人诸层面都是正义的,他不仅拥有和谐的灵魂秩序,还能在特定的选择和行动时刻将这一秩序付诸实践。因此,奥林匹奥多罗斯特意详细叙述了柏拉图的三次西西里之行,以展示其政治德性。在他看来,柏拉图前两次前往叙拉古的真正原因是“试图将大狄俄尼修斯(Dionysius

the Great)的僭政转变为贵族制(ἀριστοκρατίαν)”(《〈阿前〉讲疏》2.98–99,118),第三次前往则是为了挽救朋友狄翁(Dion)的性命。奥林匹奥多罗斯详细转述了柏拉图与大狄俄尼修斯的对话:大狄俄尼修斯一共问了柏拉图四个问题,但都没有得到自己想要的答案(《〈阿前〉讲疏》2.94–113)。当被问到“政治人”(πολιτικός)的任务时,柏拉图的回答是“使邦民们变得更好”(《〈阿前〉讲疏》2.103–104)。而所谓“政治人”,按奥林匹奥多罗斯的定义,指能“在灵魂三分的意义上认识自己”(《〈阿前〉讲疏》172.7)。可见,在奥林匹奥多罗斯看来,柏拉图不仅自己拥有和谐的灵魂状态,也是尽力在政治层面实践这种秩序的典范。Hermann Göll 绘,1876年

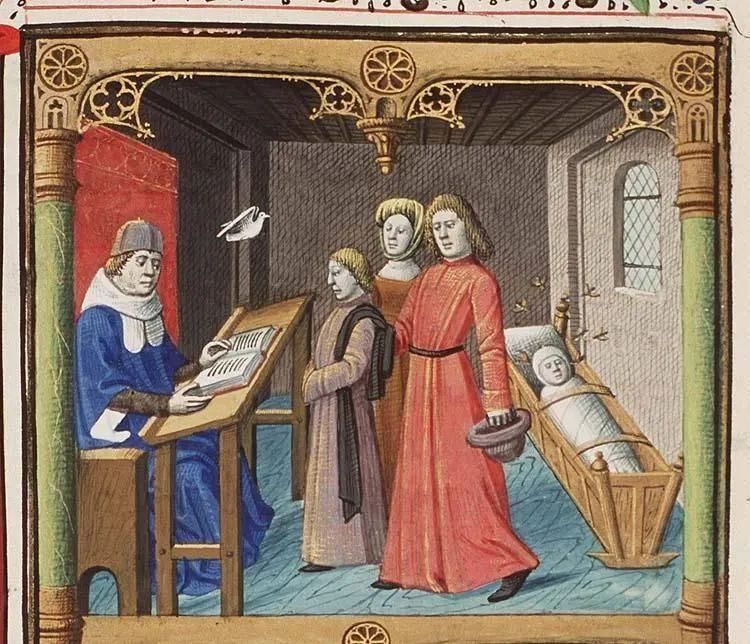

政治德性的下一级是净化德性,前者也是后者的基础。奥林匹奥多罗斯认为,净化德性对应于“四枢德”中的勇敢,但其含义是“在面对低层次的力量时毫不动摇”(《〈斐多〉讲疏》8.1),亦即普罗提诺所谓的“灵魂不惧怕脱离身体”(《九章集》1.2.3)。敢于脱离身体意味着敢于彻底摆脱激情、欲望和虚假的意见,这些低级事物是灵魂起初堕落到身体中时伴随而来的。因此,所谓“净化”本质上是一种从关注身体到关注灵魂的转向过程。不过,除了这种认知层面的净化,奥林匹奥多罗斯还特别重视净化仪式的作用,毕竟“净化”之名就来自“入教”(initiation)过程中的仪式(《〈斐多〉讲疏》8.6)。某些秘仪能够与灵魂的认知行为一起摒除灵魂因下降而产生的物质阻碍,从而实现灵魂与身体的分离,而这正是净化德性的目的。在《柏拉图传》中,柏拉图获得净化德性同样包含两个方面的努力。首先,与苏格拉底相交让柏拉图认识到,他需要摆脱作为负担的身体,如同天鹅飞入云霄(《〈阿前〉讲疏》2.84–85)。其次,柏拉图还先后在埃及和腓尼基跟从那里的祭司和穆护(Magi)学习祭祀技艺,其中包含“通神术”(theurgy)这一秘仪(《〈阿前〉讲疏》2.134–144)。完成净化后的灵魂便有了沉思德性,这是灵魂德性能够凭靠哲学达至的顶点。柏拉图的沉思德性体现为他在苏格拉底死后又跟赫拉克利特派哲人克拉提洛斯和毕达哥拉斯派哲人阿尔库塔斯(Archytas)学习语言学和数学(《〈阿前〉讲疏》2.87–93),并最终建立起自己的哲学学园吸引众多男女来此研究哲学。按奥林匹奥多罗斯的说法,柏拉图创办学园之举切实地证明他将热爱智慧视作至高的爱欲(《〈阿前〉讲疏》2.145–155),并由此进入“理智”领域。▲ 柏拉图和他的学生们

铜雕,梅诺·哈斯 作,1807年

柏拉图并未止步于此,而是进一步超越“理智”,达至与“太一”合一的状态,即获得“典范德性”。奥林匹奥多罗斯的描述再次变得奇幻:柏拉图在将死之际梦见自己变成一只天鹅,流连于树木之间徘徊不前,让人难以捉摸(《〈阿前〉讲疏》2.155–162)。贯穿《柏拉图传》始终的天鹅意象(《〈阿前〉讲疏》2.17–28,83–86,155–158)不仅凸显了柏拉图对话如荷马史诗一样具有复杂深邃的意蕴,也预示柏拉图已经实实在在地成了一位真正的“神”,达到了能凭靠其“神灵感应”使人们获益的高度。人物传记的主要功能之一是展现个体性情,但奥林匹奥多罗斯明显意不在此。与《普罗克洛斯传》和达玛斯奇乌斯的《伊西多尔传》(Vitae Isidori reliquiae)等其他新柏拉图派人物传记不同,《柏拉图传》是一位新柏拉图派大师为他们的思想宗师所作的传记。而且,奥林匹奥多罗斯的大部分叙事都指向柏拉图的行动,并反复援引柏拉图自己的说法作为旁证。因此,奥林匹奥多罗斯不仅为《柏拉图传》设定了新柏拉图派德性层级论的框架,更将柏拉图的生活与其“言辞/逻各斯”结合了起来。换言之,借助言浅理深的“柏拉图式神话”,奥林匹奥多罗斯不仅完成了传记叙事与教学意图的统一,更实现了传记主人公言辞与行动的和谐,由此呈现出一个真实且生动的德性实践范例,以引发学生模仿的兴趣。《柏拉图传》是奥林匹奥多罗斯为学生所上的柏拉图哲学的第一课,确如莫塔所言,这是新柏拉图派哲学“引言模式”中必不可少的起点。不过,奥林匹奥多罗斯并未事无巨细地描写柏拉图的一言一行,因为他并不希冀学生照搬柏拉图的一举一动,而是引发他们思考他如此刻画柏拉图的原因,亦即模仿柏拉图按照德性层级实现“神圣化”的生活方式。因此,如何正确地在学园生活中习得这些德性,就成了影响学生实现德性上升的至关重要的问题。古代晚期的哲学学园为新柏拉图派的学生实现“神圣化”提供了可能的环境,这不仅是一处能够尽量避免具有哲学天性的灵魂受到腐蚀(《王制》6.490e2–492d)的沉思乐园,还是一个生活和哲学教育的共同体。在这里,除了实践有德之举,哲学教师和学生还按照一种特定的课程体系共同过着一种通往“神圣化”的哲学生活。课程中使用的古代经典既是新柏拉图派“立言”的来源,又是陶冶灵魂的工具。既然“神圣化”体现为一种德性层级的上升,而这一演进又主要发生于哲学学园之中,那么,在哲学教师的指导下,通过学习对应于各德性层级的具体文本,学生就能够实现德性的逐级攀升。奥林匹奥多罗斯执掌的亚历山大里亚学园遵循一套由阿帕麦亚(Apamea)哲学学园的创始人扬布里柯(Iamblichus

of Chalcis,245—325)确定下来的课程体系,柏拉图的对话作品是其中当之无愧的核心课程,但在此之前学生还需经历两个预备阶段。首先,学生会学习爱比克泰德(Epictetus)的《手册》(Enchiridion),或其他从托名毕达哥拉斯派(Pseudo-Pythagorean)的《金句》(Golden Verses)以及伊索克拉底的一些文本中简化而来的道德指南,以培养伦理德性。继而学生会依据一种广泛流传的希腊化时期的学科划分,沿着从论辩科学到实践科学再到理论科学的顺序,依次阅读亚里士多德的逻辑学、伦理学、政治学、物理学、数学和神学著作:从《范畴篇》《解释篇》《前分析篇》《后分析篇》《论题篇》和《辩谬篇》,到《尼各马可伦理学》和《政治学》,再经《物理学》《论天》和《论生成和消灭》,到《论不可分割的线》,最后抵达《形而上学》。这些按学科等级来编排的著作虽然与德性层级对应,但只是为学习柏拉图哲学做必要预备的课程。进入“内部圈子”的优秀学生在达到以《形而上学》为代表的理论哲学的顶点后,才继续前进至柏拉图对话。

▲ 《形而上学》

亚里士多德 著,吴寿彭 译,商务印书馆,2022年

扬布里柯从柏拉图作品中为柏拉图哲学课程选取了十二部对话,并分为两个阶段阅读。每一部对话都有各自的“目标”,对应它们在整个课程体系中的地位。第一阶段的对话含十部,依次是《阿尔喀比亚德前篇》《高尔吉亚》《斐多》《克拉提洛斯》《泰阿泰德》《智术师》《治邦者》《斐德若》《会饮》《斐勒布》,第二阶段仅两部——《蒂迈欧》和《帕墨尼德》。可见,《阿尔喀比亚德前篇》被视作整个柏拉图哲学课程的开端,其“目标”是让学生们获得“自知”(self-knowledge),亦即认识到人的本质是理性灵魂(《〈阿前〉讲疏》9.2)。因此,这篇对话也预示了其余对话所对应的学科等级和德性层级:《高尔吉亚》对应政治德性,《斐多》对应净化德性,余下的七部对话则对应沉思德性,其中《克拉提洛斯》和《泰阿泰德》属逻辑学,《智术师》和《治邦者》属物理学,《斐德若》《会饮》和《斐勒布》则属神学。第二阶段的两部“完善的”(τελείους)对话是整个课程体系的顶峰,《蒂迈欧》囊括了一切物理学,《帕墨尼德》则囊括了一切神学。通过这两个阶段的学习,学生们以认识自己起始,以直接沉思神圣事物为终。

▲ 《柏拉图全集》(三卷)

刘小枫 主编,华夏出版社,2023年

这一流传几个世纪之久的课程设置使新柏拉图派在理论研究和教学上形成一种“解经”方式,如皮埃尔·阿多(Pierre

Hadot)所言,古代晚期的柏拉图派实际上就是一种“解经哲学”。的确,奥林匹奥多罗斯针对柏拉图的解经,就是一种通过系统阐释柏拉图对话中蕴藏的真理和意义的教学实践。与注重书写的现代评注不同,这种解经哲学融合了口传教学与理论书写,而老师与学生之间的问答、讨论和交谈在其中扮演着核心角色。奥林匹奥多罗斯现存的三部柏拉图对话讲疏,不仅皆是弟子对他口头教学的“笔录”,还包含许多师生之间的问答。我们甚至能据此猜想他们在课堂上的情景:学生朗读待释文本,奥林匹奥多罗斯依次讲解并与学生讨论,同时让他们自由发言。总之,这些都体现了一种具备解经性质的相当自由的学习方式。因此,基于“神圣化”的目标,严格的课程设置与自由的教学方式共同确保了新柏拉图派哲学学园对灵魂的塑造,而这一塑造的目标在于“实现个体的转变”。而关于如何实现这一“转变”,皮埃尔·阿多说:哲学,其实就是练习把握某种属于自己内心的论说,而这一过程须借学校所传授的理论论说完成。从这种理论论说进而产生一种根本的生活选择,一种生存抉择。因此,这种理论论说既是一种世界观,也是一种生活方式,它对吸纳它的人进行生存选择上的引导。学生在内心温习乃师的理论论说,以这些论说由之出发的那些根本原则和抉择作基础,使这些论说在心里有条有理。如此,哲学论说由人之心外进入心内。唯师生相合,学生的精神方向受老师影响而转化,纯粹的理论便入了人的灵魂。

倘若我们将新柏拉图派的解经书写视作理论论说,将教学活动视作德性实践,那么阿多就极富洞见地阐释了新柏拉图派的哲学论说与生活实践的关系:理论论说是整个哲学的一部分,通往一种与生命体验相关的实践哲学。可见,新柏拉图派的哲学活动本质上是一种生活方式的实践。这种生活方式首先是一种“教化”(paideia)过程,目的是培养人的灵魂德性,进而最终实现灵魂的转变。奥林匹奥多罗斯在一开始叙述柏拉图生平时就表明,其教学“不是为了博学,而是为了帮助并教化那些走近柏拉图的人;因为柏拉图不是Οὔτις[无人],而是众人的ἐπίστροφος[转变者]”(《〈阿前〉讲疏》2.13–17)。ἐπίστροφος源自动词ἐπιστρέφω[转向/改变],荷马用它形容奥德修斯“好与人交往”(《奥德赛》1.177)的品质。但到了奥林匹奥多罗斯的时代,该语词似乎已经成为一个关乎灵魂转变的专有名词。普罗提诺也说过:倘若某人能够转变过来——要么通过他自己,要么有幸被雅典娜拉过来——他就会看见神、他自己以及大全。(《九章集》6.5.7)

通过将柏拉图类比为奥德修斯和雅典娜,奥林匹奥多罗斯表明,柏拉图不仅已经从人转变为神,而且能够使他人实现从身体朝向灵魂以及更高存在的转变。这一转变最终当然指向“神圣化”,其起点则是“自知”,这正是柏拉图课程体系中首部对话的“目标”。

Giuseppe Bottani 绘,18世纪

在《阿尔喀比亚德前篇》中,苏格拉底对阿尔喀比亚德的核心劝谕便是 “认识你自己”(124a8–b1)。苏格拉底希望阿尔喀比亚德通过认识自己而拥有一种“属人的智慧”(《苏格拉底的申辩》20d8),这种智慧介于神明的绝对知识与“双重无知”之间,核心在于认识到凡人的限度,从而自我省察,以此让灵魂“尽可能变得最好”(《阿尔喀比亚德前篇》131d7,《苏格拉底的申辩》20d8)。按照奥林匹奥多罗斯的解释,“自知”具有两重含义。首先,苏格拉底希望阿尔喀比亚德认识到人的本质既非身体,也非身体与灵魂的结合体,而是理性灵魂,因为只有理性灵魂才能自我转变(《〈阿前〉讲疏》9.4–11,171.10–19)。其次,在认识到自己的本质后,阿尔喀比亚德还需进一步在政治意义、净化意义、沉思意义以及典范意义上获得“自知”,如此才能实现灵魂的完善(《〈阿前〉讲疏》8.5–14)。相较之下,奥林匹奥多罗斯继承且扩充了苏格拉底所说的“认识你自己”的内涵,即“自知”不仅能让人获得“属人的智慧”,还能让人最终走向“神圣化”,获得某种比属人的智慧更高的智慧。奥林匹奥多罗斯的解经实践的确有将柏拉图哲学体系化的强烈倾向,但其根本意图并非单纯构造一个哲学体系,而是引导并同学生一起实践这些依托于哲学论说形式的生活准则,以此劝勉学生追求自己的灵魂“变得更好”(《〈阿前〉讲疏》229.5–6,《〈高尔吉亚〉讲疏》45.2)。基于这一特殊意图,《柏拉图传》的引言式书写绝不能仅仅被视作一种方法论,它更多蕴含了奥林匹奥多罗斯的教学志趣、灵魂关切以及他所秉持的一种柏拉图式的教化理想,因为这一理想的范型源自苏格拉底和柏拉图。因此,在《柏拉图传》中,奥林匹奥多罗斯有意彰显了他与苏格拉底和柏拉图之间的纽带,明确拥护并倡导作为生活方式的柏拉图式哲学。通过讲述柏拉图经由苏格拉底才真正开启的“神圣化”之路,奥林匹奥多罗斯邀请刚刚接触柏拉图式“奥秘传授”的学生共同考察这段堪称典范的哲学之旅。在此过程中,正如《阿尔喀比亚德前篇》中的阿尔喀比亚德唯有凭靠苏格拉底才能最终沉思理智以及更高的存在,这位哲学教师也希望学生能在柏拉图的生平故事中认识自己,以便不断登上更高的阶梯。在此意义上,奥林匹奥多罗斯的教化理想其实触及一个现代文教最终得面对的根本问题,即为了达成教化目标,是否仍须跟随最好的老师或曰最伟大的哲人学习。

Marcello Bacciarelli 绘,1776—1777年

陈驰,湖北潜江人,中山大学博雅学院,主要研究方向为古希腊文学与哲学、新柏拉图主义哲学,发表论文与译文数篇。