古典学研究

新刊首发|白昊东:韩莎诉歌《双眼,何不落泪》的德性

编 者 按

本文刊于《古典学研究》2025年第1期(总第4期),注释从略,感兴趣的读者可查阅原刊。

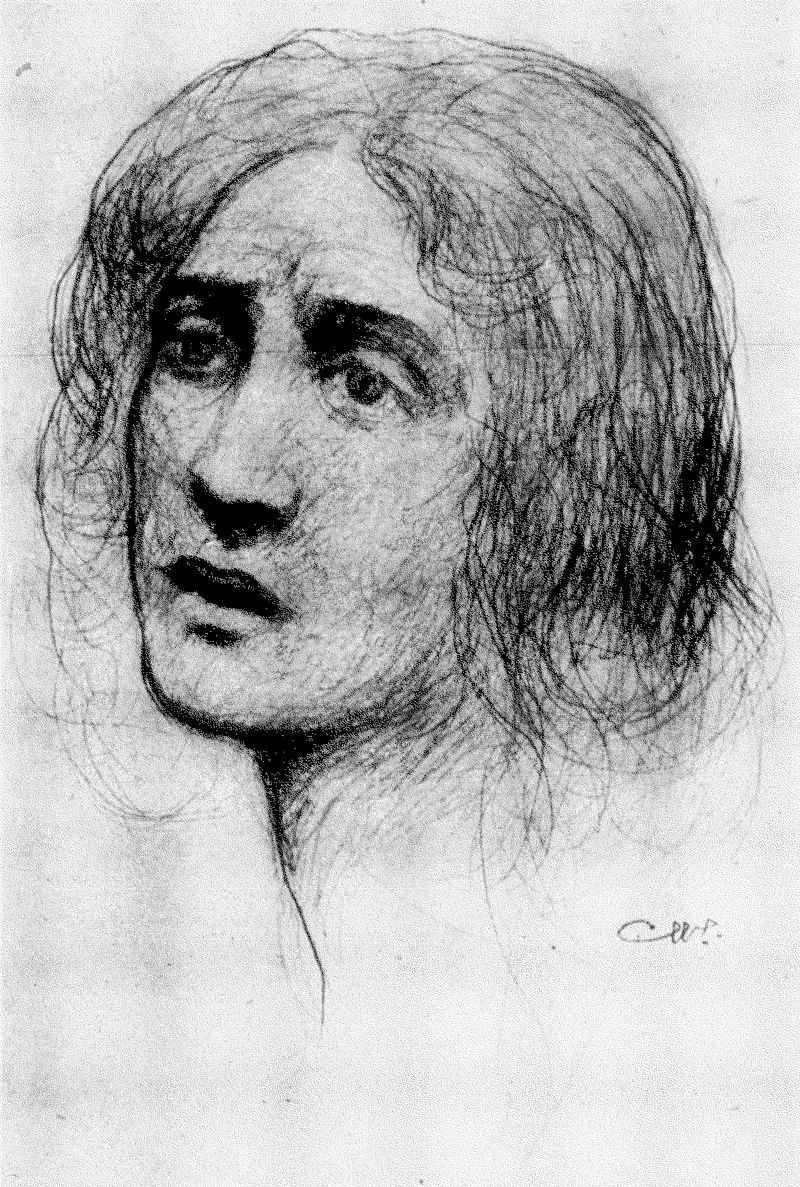

▲ 韩莎画像,纪伯伦 绘,1917年

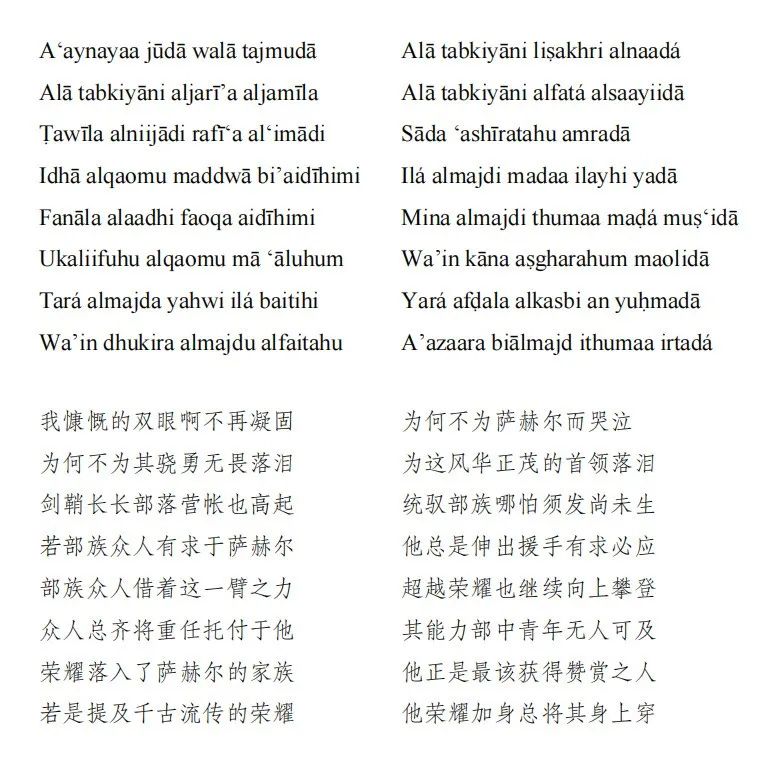

让我们来看看这首诉歌的言辞,首先关注其外在形式:

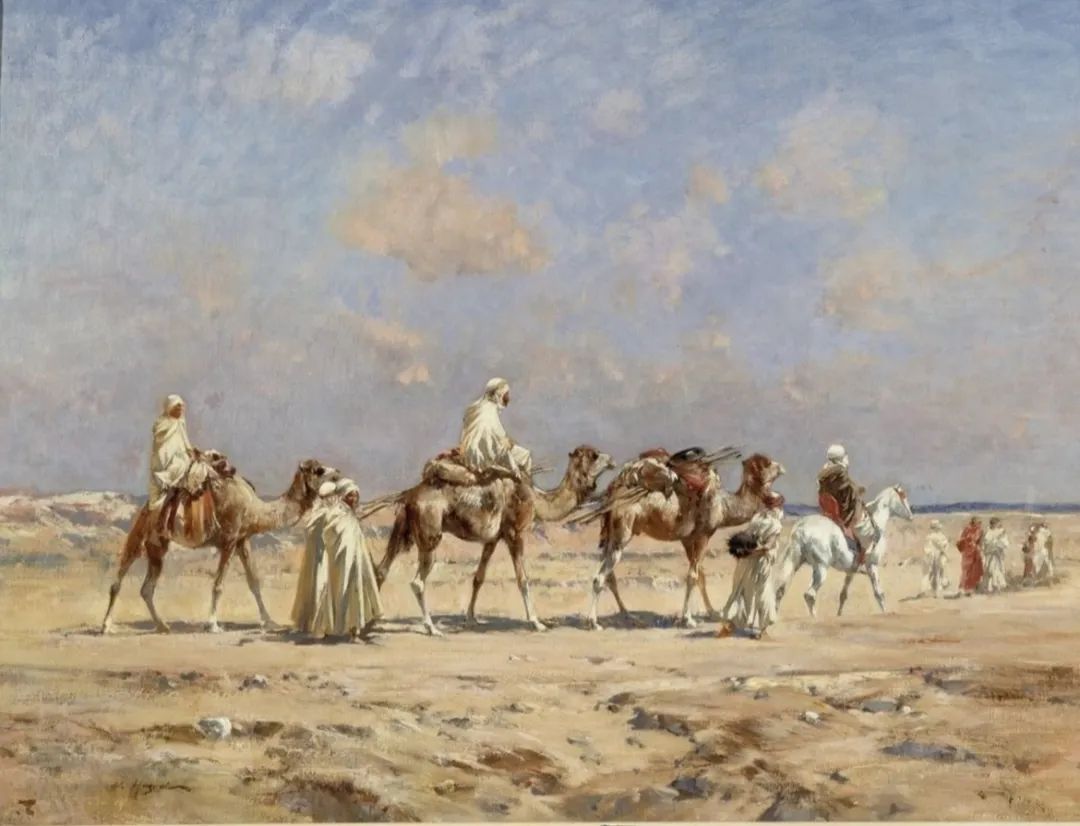

▲ 《沙漠行队》,维克多·于盖 绘,19世纪

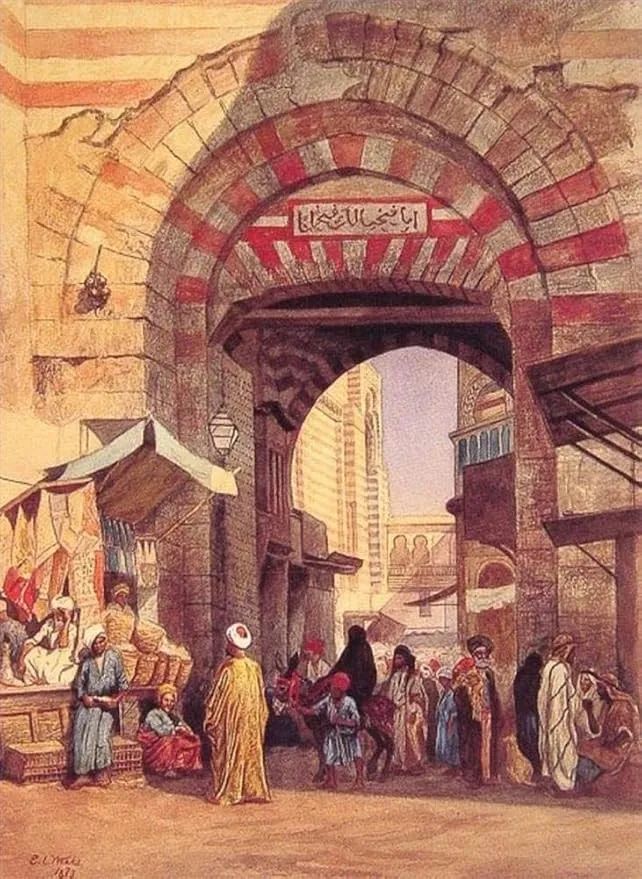

▲ 阿拉伯市集

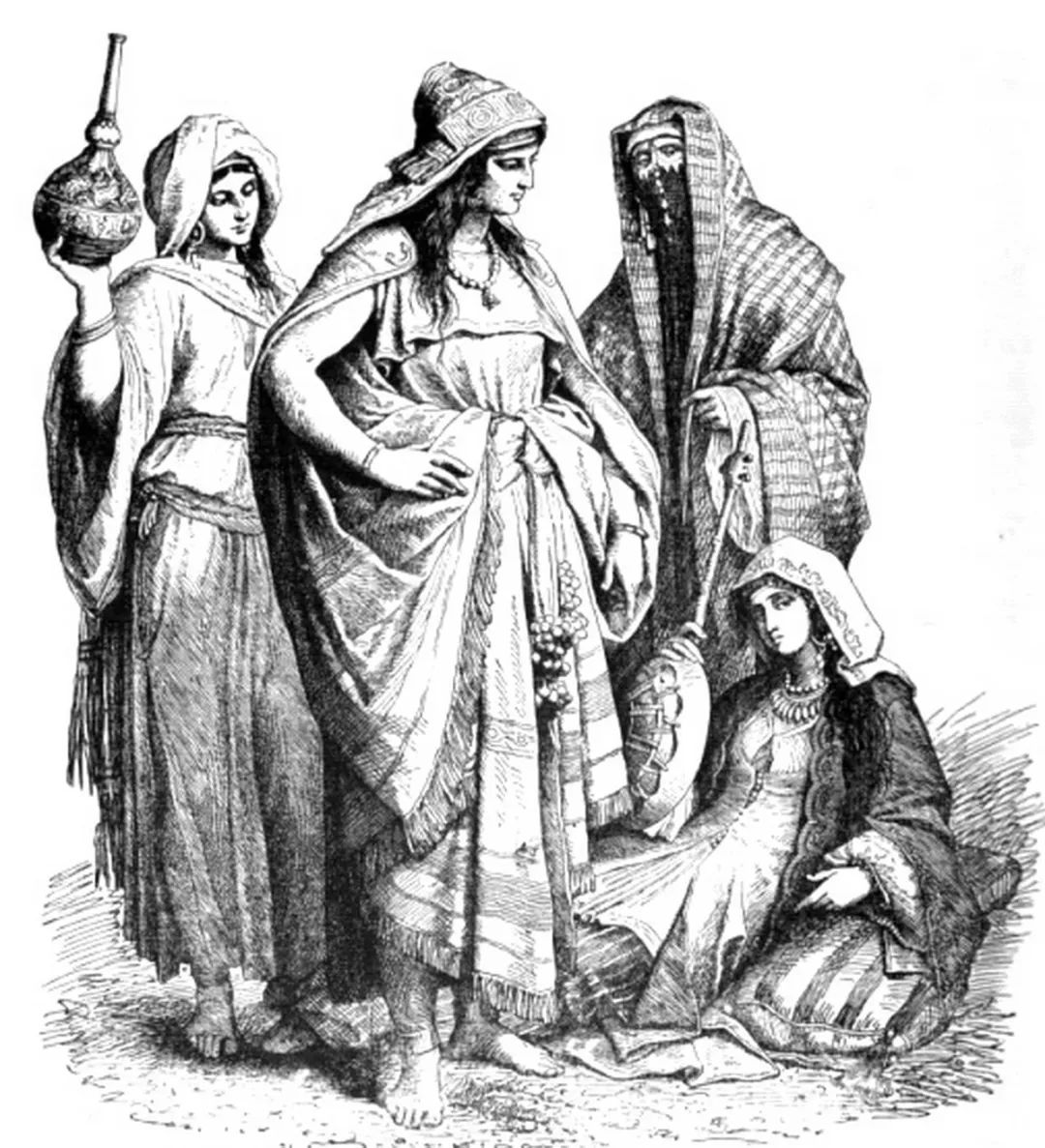

▲ 古代阿拉伯妇女

● 古典•学人|崔嵬:诗术的涵义——亚里士多德《诗术》第一章例释

关注我们

如有涉及版权问题,敬请联系本公众号删除。