新刊首发|郑鸿根:培根知识体系中的修辞术

编 者 按

本文刊于《古典学研究》2025年第1期(总第4期),注释从略,感兴趣的读者可查阅原刊。

美国北卡罗来纳大学出版社,1943年

一 何为培根的修辞术?——概念界定与目的

……知识如同一条线,传授给人们,让他们继续纺织,那么就应该尽可能按照创造知识时的方法来传授和复制。通过归纳方法产生的知识,就可以这样来传授。不过,在这种能预先料到的知识中,人们对自己获得知识的过程往往不甚了解。尽管如此,人们或多或少总会重访或拜访自己知识和信念的基础,这样他就可以按照知识在他心中生长的方法,把它们移植到其他人心中。

▲ 彼得·拉米斯(Peter Ramus,1515—1572)

知识的传输契合于知识的创造过程,培根的新方法不仅借助形象的比喻,而且运用类比与反题的修辞技巧,辅助简朴的言说方式,将两方不同的事物呈现出来,让听者去选择,而这正是《新工具》第二卷列表排除法的对应形式。对此珍妮·法恩斯托克指出:

▲ 培根《学术的进展》

这里既清晰又具误导性地指出了修辞术的位置。清晰的是,修辞术不同于逻辑学与道德学,它作为两者的中介,“把理性运用到想象”,以便“调动我们的意志”;误导的是,培根把修辞术与想象联系起来,说它的目的在于加强理智和调动意志——据此,贾丁认为培根的修辞术探究的是“心灵想象制造的能力”,“修辞想象的说服效果是感觉被刺激的直接结果”。修辞术有演变成凭靠言语欺骗期待、进而“文过饰非”的危险。

▲ 《江湖骗子》

乔凡尼·詹巴蒂斯塔·提埃坡罗 绘,1756年

二 修辞在智力知识体系中的地位——自然与心灵的桥梁

在定义修辞术之后,为了彻底解决依据表面内容区分修辞与逻辑的麻烦,培根选择根据这两门学科的不同使用来进一步区分两者:

逻辑学与修辞术的不同不仅在于拳掌有别,前者紧握,后者张开;毋宁说,逻辑学探究人们如何准确而真实地进行理性活动,修辞术则探究隐藏在流行的观点和方式后面的理性活动。因此,亚里士多德很明智地把修辞术放置在逻辑学和道德、社会知识的中间,因为它需要两者的参与。逻辑学的证据和证明对任何人来说都一模一样,但修辞术的证据和劝说则根据不同的听众而变化。

在这里,培根再次明确提出,逻辑学关乎人类理性活动;而理性,用亚里士多德式的语词表述,就是“一切技艺的技艺”,如同“手是一切工具的工具,心是一切形式的形式”。修辞术与逻辑学相互补充,考察的是“推理的技巧”。单纯理性的知识“在大多数睿智的人看来是所有知识中最乏味的,它似乎只是一个难以捉摸、多刺的网络”。为了使理性和意志不会被人的性情和情感干扰,理性不得不与想象的修辞联盟:

▲ 体现逻辑与辩证法的浮雕(图中人物为柏拉图和亚里士多德)

意大利佛罗伦萨大教堂歌剧院博物馆 藏

在人的心灵或者大脑能力方面,培根区分了两类知识:“一类关系到人的理解和推理;另一类关系到人的意志、欲望和爱憎。”人的理解以及推理产生“看法或法令”,而意志、欲望情感则产生“行动”。在理性判断与意志和情感的行动之间,需要修辞的想象功能发挥桥梁作用。在区分智力的四种技艺时,修辞术被归入“探究或创新的技艺”,并且单独作为“演说或传授的技艺”的一部分;另外两种技艺分别是“检查或评判的技艺”和“保管或记忆的技艺”。只要考察培根对四种技艺的论述,就不难看到,修辞有如阿里阿德涅之线,贯穿四种技艺之中。

对于探究或创新的技艺,“言语与辩论”的技艺并不能直接产生或者发现之前不知道的东西,它的能力在于“回忆、联想和作用”。联想或者想象需要借助“一些标注或材料”,以此来刺激大脑回忆起储备的知识,而这种知识被分成一般和特殊的论题并被视为新知识的准备材料,进而推进发明技巧(真正的归纳法、列表法)在发明过程中的成长,这里可以联想到《新工具》第二卷中有关热的形式的发现的列表。

▲ 培根《新工具》书影

何为 译,中国社会科学出版社,2024年

第二种智力的技艺——判断的技艺,主要涉及“证据”和“验证”,包括两种方法。第一种是“通过变异和偏差来确定推理的正确形式”,以指导推理并找出失误,这种方法明确属于逻辑学范围。第二种是运用反驳防范诡辩,反驳一方面需要避免词语的模糊不清,确定事物的门类和词语的使用范围,另一方面要抵制印象和想象的诱惑,避免受到词语(市场假象)、人性和习惯(族类假象)的影响而陷入错误的推理和联想,这一部分明显关涉到修辞术。

最后一种智力技艺是传授性的,即关注“如何把我们的知识向他人表达或传递”。这种传授的技艺包含三个组成部分:第一部分是以言词、文字符号(包括象形文字和符号)、密码以及基于语言文字而产生的文法学为载体的传授工具;第二部分是归入逻辑学的传授方法,包括用格言和分类、断言及证据、问题和解答来解释的方法,针对有超凡见解的人而采用的“类比或比喻”的方法以及命题的方法,虽说这部分主要属于逻辑学的作用范围,修辞术的类比想象与主题分类的思想明显体现于其中;第三部分便是完全属于修辞术的解释性传授方法,培根援引圣经《箴言》中所罗门的话“心中有智慧,必称为通达人;嘴中的甜言,加增人的学问”,以此表示修辞术可以用想象把人的感官无法显示的东西活现出来,并用于“装点善行善德,而非用于粉饰罪恶”。

考察智力的四种技艺或功能,可以发现它们与传统修辞术阶段的联系。探究或创新的技艺(art of inquiry or invention)相似于修辞术的“立题”阶段;判断的技艺(art of examination or judgment)与“分配或布局”阶段相近,两者都是用正确的形式与规则处理材料;保管或记忆的技艺等同于修辞术的“回忆”阶段;最后一种技艺即传授知识的技艺与“言语中的措辞”和“表达”阶段类似。当然,这样的类比并不表示培根照搬传统的修辞术功能来解释人的智力技艺。虽然他的知识分类确实吸收了修辞术的成果,但修辞术被整个吸纳到与人类心灵能力相对应的知识体系中,它所体现的想象能力、创造判断的理性能力和道德意志行动的能力,一同组成了人类心灵的主要架构,这个架构亦是对柏拉图灵魂三分法的继承。修辞术之所以成为一个贯穿人类心灵的线索,是因为它成为了人类理性认识与实际行动之间的中介。

▲ 《培根全集》(第1卷)书影

对培根而言,体现人类心灵想象能力的修辞术在很大程度上与语言关联在一起。理查德·琼斯把培根对十七世纪智识发展的贡献归结为对古代学术以及人文主义者华丽言辞的拒斥,并转向自然这个真理之源。他认为,培根关于语言的观点发展了一种清晰、精确、简洁的文体,以抵抗那些可能施加在观察与描述之间的干扰或破坏。在琼斯看来,培根影响十七世纪科学家的观念表明,古代哲学仅仅是口头上的,在事实中并没有对应物;培根“为了在语言和文体中考量一种改革,并以此作为科学的基础,形成它们在语言学与文体上的理念,设法使它们变得可操作”。这种叙述贴合科学革命的解释体系,不过,对理查德·克罗尔来说,这只不过是进步论的一个产物,因为在用来提供证明的言辞材料中,有着近代修辞术构建自身的实质目的;近代早期的哲人并不一味排斥人文主义者的修辞实践(如丰盈的言辞),而是支持一种偶在论的观念,它构成对人类修辞文化或象征化本质的辩护。不论反修辞还是亲修辞的态度,罗伯特·斯蒂尔曼提醒说,我们必须回顾那个时代的矛盾之处,即理性与想象、真理与谬误、哲学语词与修辞的划分和矛盾。就培根而言,他意识到经院的演绎逻辑和早期追随西塞罗的人文主义者的修辞有一致的缺陷,即把自身当作主题,疏远了事物本身。由于过分关注和信任词语力量,他们无法正确地处理词与物、心灵与词语之间的关系,同时也加剧了两者之间的冲突。

尽管“古典与文艺复兴的修辞家把大量精力用于处理语词(verba)或者使之理论化”,但是他们大体会“接受老卡图的警告,即rem tene,verba sequentur[把握主题,语词自然随之]”。在修辞术中,如果词语不考虑论证的需求和主题的限定,正如在描述实验事实的过程中以牺牲感觉和经验来丰富词语的形式,就切割了知识的整体链条,把雄辩术当成自我指涉的技艺。“言辞和语词最丰富之处即是懒惰和欲望滋生之处”,演说家西塞罗正是这样指责苏格拉底及其学派——“因为他第一个分割哲学与修辞,使修辞变成一门空洞且浮于形式的口头艺术”。没有(自然)哲学真正规则的指导,人类开始溺于言辞甚于事物本身,对词组的选择、对句子清晰圆润之构成的追求、运用丰富的意象和比喻来说明或证明作品的力度,远大于探索物体的分量、对象的价值、判断的深度以及创造力的做工。

无论什么知识,如果与人们的假定不相符合,一定会求助类似的方法来传授,这成了一条不变的规则。

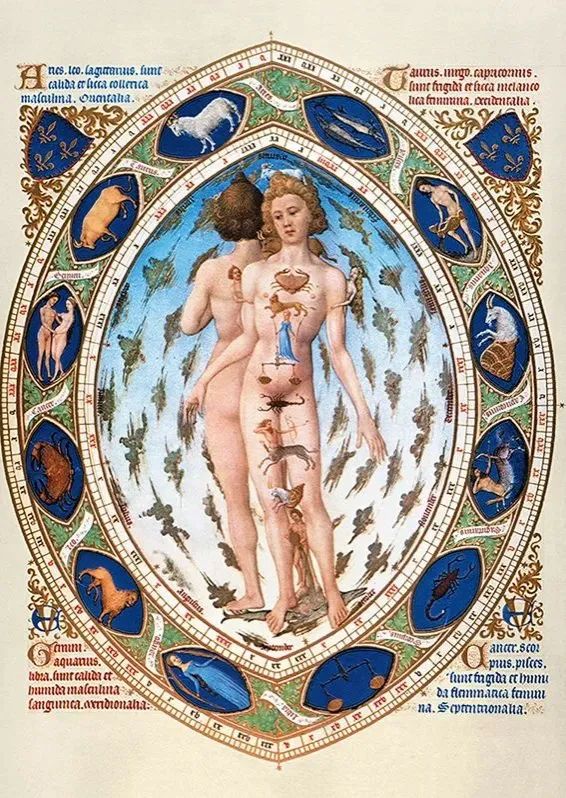

类比推理不是内在于语言本身的语法规则,它运用比喻、对比的功能,帮助人类在事物形式的转化间寻找真正的关系或可以同化的地方。

▲ 星体与人体的类比

泥金手抄本《贝里公爵豪华时祷书》,1412—1416年

结语 废除幻象与辅助心灵

▲ 英国剑桥大学三一学院内的培根塑像

作者简介

郑鸿根,广东汕头人,同济大学哲学博士,湖州师范学院马克思主义学院讲师,主要研究领域为科学思想史、西方近代哲学等。

延伸阅读

插图来自网络,与文章作者无关。