国家的生命密码:契伦如何预言北约的诞生?

编 者 按

本文原题《为了新世纪的瑞典-德国地缘政治学——契伦的〈作为生命形式的国家〉》,刊于《经典与解释(51):地缘政治学的历史片段》辑刊(娄林主编,北京:华夏出版社,2018年),图南德(Ola Tunander)撰,方旭译。注释从略,有兴趣者请查阅原刊。感谢“世界历史地理研究”公众号编辑部授权转载。

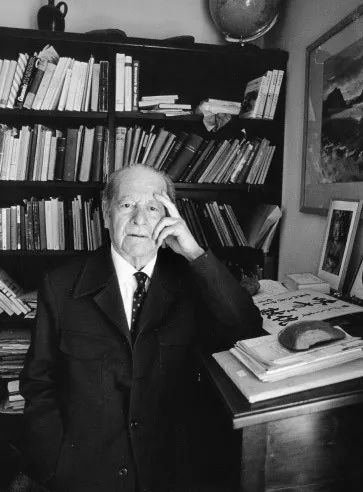

契伦(Rudolf Kjellén)是20世纪上半叶一位重要的政治学家,而且也许是斯堪的纳维亚史上最有影响力的政治学家。契伦与地缘政治学家拉策尔(Friedrich Ratzel)一起,创立了德国地缘政治学派。据我所知,他的所有主要作品都被翻译成了德文,但从未翻译成英文。这些著作是杰出的地缘政治理论家和军事将领豪斯霍弗的主要灵感来源。1935年豪斯霍弗造访瑞典时,第二十五版德文本契伦的《诸大国》(Die Grossmachte)即将出版。书中的思想关于国家不是固定的法律实体,而是在国际舞台上竞争的动态生命形式,这一观点吸引了豪斯霍弗。他要把这一思想与拉策尔关于生存空间的概念融为一体,后来也被希特勒所采纳。

▲ 契伦(Rudolf Kjellén,1864——1922)

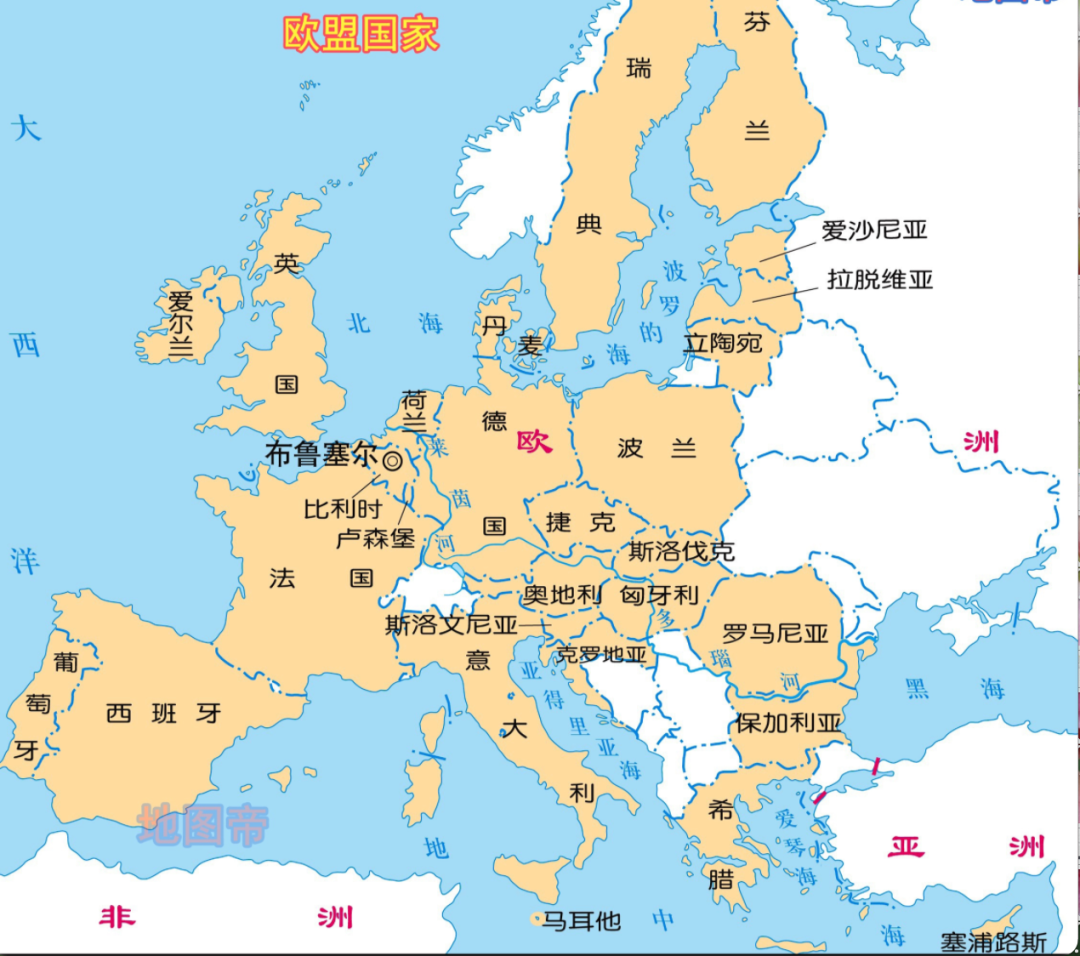

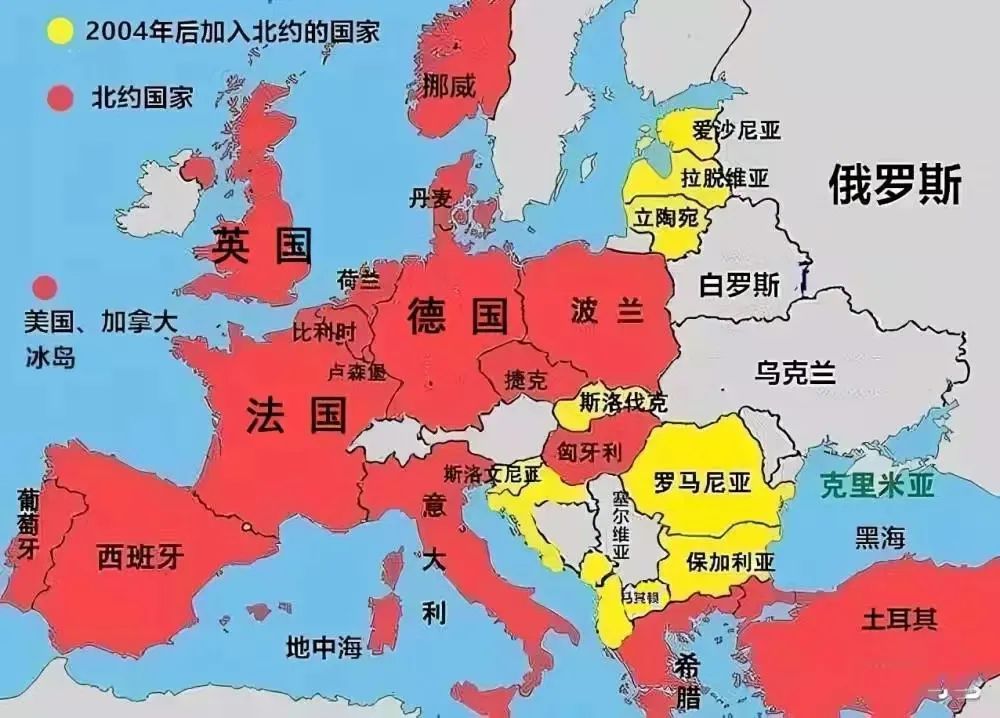

然而,契伦并非纳粹。他的政治思想并非倾向于带有民族浪漫性的血与土(Blut und Boden),而更倾向于德国人多元文化的统一传统,致力于建立多国联盟,尊重中央领导下各个国家自由和独立的联盟。契伦对这个联盟的描述,实际上与后来对北约的描述相同。他相信德国,而非美国——是欧洲大陆或至少是中欧国家的保护国。冷战之后北约继续存在,并且关注种族、领土和话语分析,这使得契伦提出的观点显得更有意义。我们可以看到,契伦的地缘政治思想,不仅出现在二十世纪初的单一国家状态下,而且存在于同一世纪后半叶的多民族和世界性军事联盟。我们也注意到近几年关于“文明冲突”的讨论。所有这些观念都植根于契伦思想的不同方面,而对地缘政治史的讨论离不开他的作品。事实上,契伦是一位政治学家,早在1899年——他就发明了“地缘政治学”一词。

契伦于1864年出生,在哥德堡学习,1890年参加乌普萨拉大学的博士论文答辩,获得博士学位后的第二年,在哥德堡新成立的学院教授“地理政治学”。1901年,他成为“统计政治学”教授。1916 年,他去了乌普萨拉,在那里获得“修辞学和政治学”教授讲席——直到1922年去世。

契伦是一名歌手、政治家和学者。他同其他歌手一起环游世界,也有机会访问美国,在那里他被“‘黑人’和那无言的优雅迷住了”。契伦是一位保守派议员,致力于促进君主立宪制,而不是激进的议会制度,试图将瑞典政治的“捷径”定义为“在左右危险河岸间蜿蜒前行的河流之下的暗流”。契伦是一位关心社会的民族主义者,反对自由主义者和他们对国家可有可无的态度,也反对社会主义者以及他们把国家看得无以复加的思想。尽管他对当代社会主义怀有敌意,但他的社会理想与现代社会主义民主有相似之处。契伦对社会民主主义经济学家和政治家缪尔达尔(Gunnar Myrdal)产生过巨大影响,并倡导“国家社会主义”,而不是他那个时代的“阶级社会主义”。契伦认为,后者对国家是毁灭性的。但与后来德国的民族社会主义相反,契伦并不是反智分子或种族主义者。他主张尊重其他种族和文化,并认为普选将作为打击政治极端主义的工具。契伦的思想更接近瑞典社会民主党和前首相阿尔宾汉森(Albin Hansson),而不是纳粹领导人。但与社会民主党不同,契伦认为,战争是一种可以用来加强国家力量的工具,反对和平主义、唯物主义和宽松的自由主义。在瑞典民主的形成年代,契伦发现自己处于政治中心。1905-1908年,他当选为国会第二议院议员,1910-1918年当选为第一议院议员,在那里他代表着所谓的“青年右翼”或“青年保守派”。

作为一名学者,契伦致力于一门独立的政治学学科,反对自由法律主义。在他看来,政治学不应沦为法学、地理学、民族学、民族经济学或历史学等其他学科的分支学科。契伦认为,政治学必须得有自己的身份。不应将国家缩小而且划分为许多不同的职能。在契伦看来,国家并不代表他所说的“地缘政治、族缘政治、经济政治、社会政治和团体政治”的杂烩,而是一种联合一致的生命形式、是一种“力量和意志”,它将所有这些政治领域融合。

由于纳粹在第二次世界大战中的失败,地缘政治学、尤其瑞典人的德国地缘政治学被玷污了。许多政治学家对契伦表示反感。他们对契伦的生命形式理论、“强大士气”以及地缘政治学的接受都持轻蔑态度。然而,今天我们看到,契伦的思想,他对种族和领土的关注,他的话语分析,以及他对国家的起源和政治联盟的形成的看法,再次占据了学术讨论的中心舞台。经过更仔细的审视可以发现,他的思想事实上在整个二十世纪都具有很大的影响力。然而,契伦并不是真正的民主党人,因为“大众情绪不受理性支配”,“多数人并不会担忧少数人”。与此同时,他在许多方面是走“中庸路线”的政治学家,其影响力远远超出了他的保守派追随者。然而,尽管契伦在欧洲大陆分量十足,但他的政治思想几乎无法影响英国。

契伦的实际政治经验塑造了他的政治思想,反映在下列这些文本,比如说,《诸大国》(1911-13),《当代大国》(1914),《政治随笔》(1914-15),《世界大战的政治问题》(1915),《作为生命形式的国家》(1916)。在介绍《作为生命形式的国家》时,契伦称之为自己的主要作品,它将关于理论和实践的不同政治主题的作品统一起来。各种研究就像溪流一样,汇聚一条含有统一政治思想的共同河流。

▲ 《作为生命形式的国家》

雨果·格贝尔斯出版社,2019年

契伦的作品读起来很有趣,尽管他局限于政治学尚处于萌芽阶段的时代,但读者还是会发现自己处于当前关于种族和领土、权力和身份、隐喻和话语分析的辩论的核心。他的有机国家观念力图把国家看作一个独立的研究对象,它具有自身的动力和逻辑、权力和意志,是国家与人的有机统一,身心有机的生命形式,国际舞台上的人格。契伦进一步用诗歌和散文中的隐喻来解释这一思想:和人一样,国家可能会失去一部分肢体而不死,但“还有其他的,缺了它们,国家就无法生存。”即使是作为国家的身体也有他们的阿喀琉斯之踵和心脏。这些重要的部分首先是首都和交通要道。举个例子:

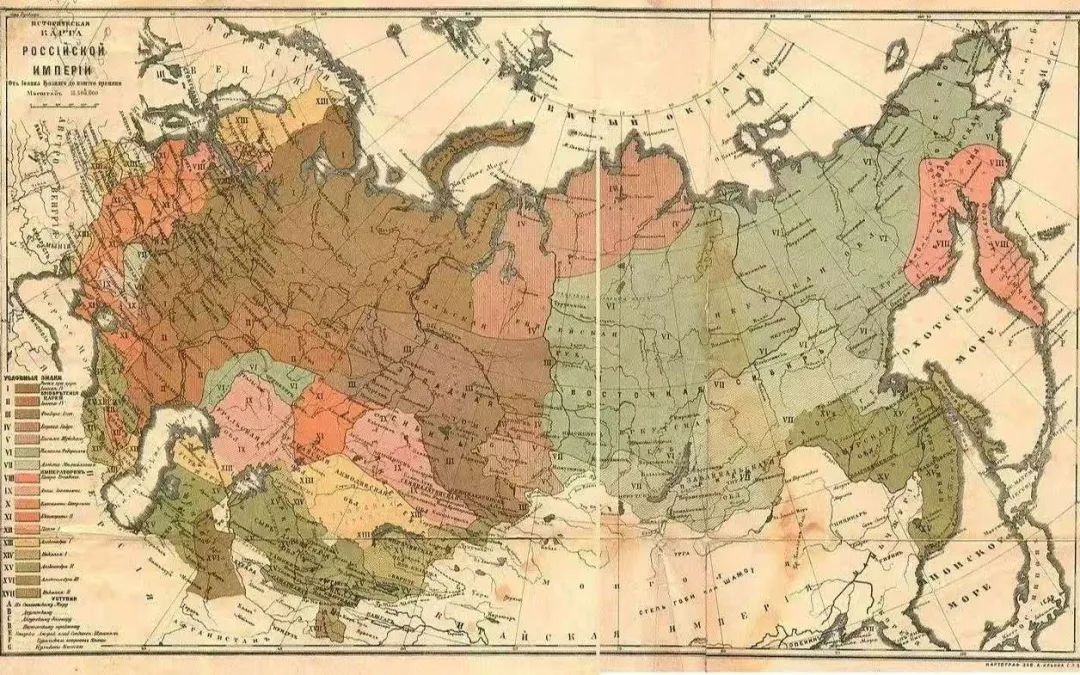

拿破仑认为,通过打击莫斯科,就攻击了俄罗斯的心脏;这是他军事战略背后的一个错误的概括,因为俄罗斯至今还没有西方意义上的心脏所在(同上,页53)。

西方文学描绘的“俄罗斯游牧性质”的特性,使俄罗斯能够从其中心城市撤出,而不会作为一个帝国解体。

▲ 20世纪俄罗斯帝国地图

契伦接近他的研究对象,不是通过建立一个模型,而是通过使用日常经验形成的隐喻,这篇文章将证明这一点。这是一种经验主义的方法,说明我们——或者更确切地说——政治家、记者和作家如何谈论国家,以及如何直接描述这一大致概念。契伦引用报纸的话说:“奥地利是武装专制主义的拥护者”,“土耳其遭到伏击”,“德国报复性地孤立了英国”,他的结论是:国家显然不仅仅是一个法律实体。契伦试图分析我们面前所展现的国家,分析其作为法官和强制力,作为主政者和家长,作为外交官和战士之时如何,因为“国家必须通过其行动证明其本质”。

根据契伦的语言学研究,从十七世纪中叶瑞典语言引入“国家”一词开始,“国家与土地”就统摄在这个词的内涵。契伦特别反对自由个人主义下的最低限度国家,这种状态被视为“门框背后脾气暴躁还不讲礼的老头”(同上,页6)。学术理想集中在对当前话语的经验审视和批判以及对事物本质的探索上,但他与自己的隐喻保持着幽默和略带讽刺的距离。单调乏味的概念、模块,以及对国家随机表现形式的狭隘描述,并非契伦风格。国家的概念由无数的隐喻发展而来。通过阅读《作为生命形式的国家》,我们受邀进入契伦的政治学实验室。

对契伦来说,政治学总充满风险,因为理想中的国家状态不知会如何实现,而现实极可能与理论不符。但是,契伦在对自由主义的批判中说道,国家与它的土地和人民是分不开的。我们谈到英国、芬兰、波兰和荷兰、丹麦和瑞典、俄罗斯和法国(德语),国家都是作为土地和人民组成的单位,作为地理和人种的分类。他引用拉策尔的《政治地理学》的话说:“每个国家都包含着人类的一部分,也包括其中一块土地。”我们还谈到了瑞典母亲(Mother Sweden)和山姆大叔(Uncle Sam)。国家给人的印象是一个脚踩在地上的“有机个体”。在对当时风靡一时自由主义学派的批评中,他再次引用了拉策尔的话,并声称只要政治科学仍“在流行”,那么“地理就必须填补空缺”。

▲ 拉采尔(friedrich ratzel ,1844—1904)

毋宁说是一次手术;其后果不仅是组织的脱落,同时也失去了一定的力量。现如今,健康还在,人们本能地需要通过加强内部发展重获已经失去的东西。(同上,页50)

据契伦说,1809年瑞典败于俄国失去芬兰之后,瑞典不得不通过内部发展来弥补其损失,尤其开发北部的森林和河流。他引用了瑞典诗人泰格奈尔(Esaias Tegner)的话:

芬兰就像从国家的心脏上被撕下的一磅血肉![…]斯韦亚(Svea),让你的山加倍地倾注它的税收;让你的森林在夜晚收获发芽;像引领忠诚的臣民那样引领河水的波涛,让瑞典腾飞,让芬兰回归。

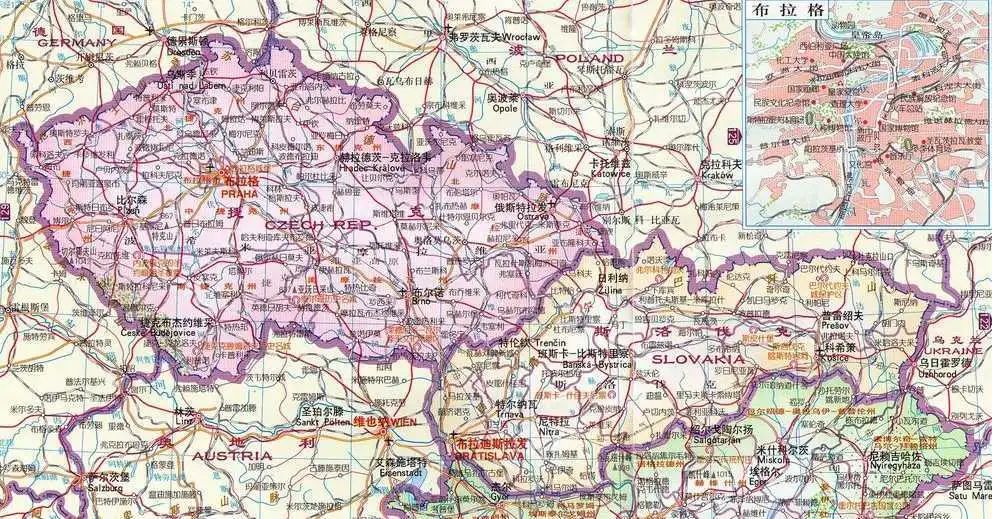

今天我们可以补充一点——一些欧洲国家,特别是中欧国家,似乎急于分离部分领土。欠发达、冲突和不民主的地区被认为是“赘肉”,人们主动寻求截肢。这就是为何捷克对斯洛伐克的独立乐见其成,也可以解释斯洛文尼亚(和克罗地亚)对军国主义(落后的)塞尔维亚、黑山和马其顿的放弃,同样也适用于90年代初有意排斥中亚地区的俄罗斯。柏林墙倒塌后,一些匈牙利领导人开始讨论边界修订的问题,包括将来可能重新获得“匈牙利的摇篮”之称的:罗马尼亚特兰西瓦尼亚。尽管几年后,这个想法被放弃了。

自柏林墙倒塌以来,中欧的这种趋势似乎与契伦的思维方式相矛盾;他们已经接受失去一部分“国家-身体”,但只是为了加强国家在更大的“生命形式”中的地位,并摆脱效率较低的周边地区。在捷克斯洛伐克,斯洛伐克领导人煽动民众的民族主义从而反对布拉格,作为捷克-斯洛伐克权力博弈的一张牌。捷克人选择认真对待斯洛伐克对独立的追求,以使自己摆脱斯洛伐克的负担--效率低下和传统主义。引用布拉格周刊的话,在分裂前夕:“单独去欧洲,或者一起去巴尔干半岛。”布拉格愿意放走斯洛伐克,或者更确切地说,捷克希亚的重要权力精英们快快乐乐地切断其“骄傲的肉体”,切断民族主义的东方,从而加强捷克经济,为的是与西方机构的谈判更容易,并将重心向西移向欧盟和北约。更国际化的西方国家的目标是向中心靠拢,以及加入欧盟和北约,这一事实表明,新的欧洲地缘政治不太倾向于强调自己的领土,更倾向于强调自己在国际等级体系中的排名。

▲ 捷克与斯洛伐克地图

然而,这种“切割赘肉”的想法并不与契伦的世界相矛盾。相反,它利用契伦的隐喻来解释已经发生的剧烈变化。这种将国家作为研究对象的方式——利用口语,利用日常隐喻来描述一个过程并将其转化为一个概念——从根本上脱离了法律,甚至更偏离了经济学家的方法。在第一次世界大战的灾难中,把战争行为人说成经济或法律上的对象,对契伦来说毫无意义。另一方面,战争和外交不可能转移到史学家的领域。它们是国家活动的一个组成部分,如果排除在政治学之外,就无法理解国家的总体情况:一个国家的独立宣言如果没被国际法承认则等于废纸,因为其相当于是大国的承认。

现行的国际法体系没有新来者的余地。[...]他们生来就犯了违反法律的罪。已建立起来的制度,拥有灵巧的分配和细致平衡的法律关系,但终究必须重新安排,以腾出空间给新来者。在国际法和国际舆论的眼中,每个新国家的诞生显然是一种丑闻,在国际法的登记册中,这个新生儿将被视为一个私生子。

在契伦看来,当时政治学的问题在于它的跨学科和细分性质,以及缺乏独立的身份定位。对于今天的政治学家来说,这是一个奇怪的问题。政治学既不缺乏身份,也不缺乏学生。相反,它专注于自己的领域和完善自己的身份,以避免受到其他学科的干扰,这将使其具有跨学科、“多元文化”的特征,从而自然地降低学科教授的能力并限制他的权力。即使是契伦所描述的特定的政治科学身份,也在许多大学遭到抵制,因为他提倡随笔形式写作,并用大量的隐喻使人走近他的概念。同时,契伦的早期分析不仅直接影响了本世纪上半叶大陆政治学,对冷战时期的政治以及尤其是当今国际政治的政治讨论具有共鸣效应。

对契伦来说,“地缘政治学”即对国家行为的地理影响,必须辅之以研究族群组织(ethno organism)的族缘政治学(ethno-politics),也就是将一个族群人口视为一个个体的人来研究。“地缘政治学”看国家,“族缘政治学”看民族。

土地不能脱离国家,没有土地国家的概念就会失去意义,人民离开了土地也就杀死了国家。(同上,页50)

根据契伦的说法,“地缘政治学”和“族缘政治学”是国家的一部分补充。它们共同构成了国家的“自然面”,而“经济-政治”(家庭)、“社会-政治”和“团体政治”或“行政部门政治”(政府政治)构成了国家的“文化面”,在这一面里“国家将显得更有创造性和更自由”(同上,页38)。因此,国家应被视为自然之物:

就像生物意义上的生命形式一样,其唯一的定点是它们的利益、偏见和欲望:实现和成长的愿望、生命的意志和权力的意志。我们不应否认利他主义倾向,它们有时甚至可能成为权力,但只有在不与利己主义倾向直接冲突的情况下,它们才会发展(同上,页96)。

在契伦的著作中,他倾向于强调国家的“自然面”,认为这限制和塑造了“文化面”,而前者正是通过后者的合理性才受到约束。

国家有感情,有社会(和家庭)利益;军队意味着责任。这个军队(政府机构)把它的理性野心与国家的本质要求相对立,建立了永久的机构,也拥有合法捍卫自由的权利,与阶级斗争和社会的胁迫相抗衡。因此,军队是国家“文化面”的本质。它试图在自由和有目的的行动中超越自然或者欲望的统治(同上,页149)。

“瑞典-德国地缘政治”,正如契伦所表达的,他把民族、地理、经济和政治有机地融合在一起,这在今天的政治发展中得到了很好的体现,但这种地缘政治传统重新定义和拓展了地缘政治概念。这是我们不得不接受的。由于地缘政治在今天的用法中已经与政治学的某一特定学科联系在一起,而不是像契伦那样,作为国家的一个方面,因此“地缘政治”一词也包括他所称的“族缘政治、经济政治、社会政治和团体政治”。

契伦认为民族国家是土地和人民之间统一的自然表达——一种有着或多或少“自然边界”和一定程度的自给自足的土地。在契伦看来,地缘政治、族缘政治和经济政治似乎在民族国家中找到了它们的自然形态。人民通过国家寻求自由,国家在人民中寻求“精神内容”(同上,页112)。以前的动态调整——似乎以双重方式,一方面在巴尔干半岛发挥作用,另一方面又在意大利的事态发展中:

作为一种离心力,几个在同一个国家中的不同民族渴望自由,并作为向心力,同一民族的不同国家渴望统一。(同上,页106)

他显然受到黑格尔的影响,并写道:“国家为民族提供了一种精神内容,而这本身就是它所缺乏的。”国家的盲目本能受到法律和理性观念的削弱和控制。它的自然力量已经进入了一个理性的形式段更高层次的意识。在自由之光下,它把自己与历史责任联系在一起(同上,页103)。

▲ 黑格尔(G. W. F. Hegel,1770——1831)

在前几段中,人民和土地及其“自然边界”被想象成某种既定的事物。我们可以想象像英国这样的岛国,或者像西班牙、意大利和斯堪的纳维亚半岛这样的国家,它们有着明显的边界和相对同质化的人口。但对契伦来说,这只是一种倾向。人民是经过几个世纪才形成的。他描述了西班牙人民是如何从最多样化的民族中成长出来的。

英格兰的形象也一样;在凯尔特人、罗马人和日耳曼人的种族基础上:有皮克特人和苏格兰人,英国人和高卢人,罗马人和法国游牧民聚集在这里;丹麦人直接从斯堪的纳维亚南部而来、盎格鲁人和撒克逊人来自德国西北部;然而,没有人反对英国这个独特而固定的民族。[...]事实是,不存在纯粹的种族,将政治建立在人种学分析的基础上——就是建立在某种幻想的基础上(同上,页86-88)。

因此,人们必须将民族国家的概念从实际政治中区分出来,契伦认为,民族国家这个概念不足以满足二十世纪的政治和经济需要。举一个离我们很近的经典的例子:如果说弗里德里克大帝的普鲁士足以维持十八世纪的平衡,那么十九世纪则需要俾斯麦的德国才能肩负重任。现在,当标准已经膨胀到囊括了英国、俄罗斯和美国这样的庞大帝国时,若想实现平衡——似乎就要建立一个中欧,无论是以德国-奥地利-匈牙利(诺曼)这样的小形式,或是以更大的形式,包括黎凡特(Jaeckh)。这活像是合成的国家或是拼凑而成的国家以满足地理的变化(同上,页67)。换句话说,这些指标都指向北约或欧盟这样的联盟。与此同时,契伦强调,这样的国家集团缺乏民族团结,必须尊重特定民族的身份,以免转变成一个“用自身文化扼杀所有其他自治存在”的政权。无论是中欧还是泛美国家都与种族单位没有关系。前者试图将德国人、斯拉夫人、芬兰人和土耳其人等不同种族团结起来,后者则尽力忽视基本的种族矛盾,将德国人(以及美国佬血统中的其他成分)与罗马人联合起来。在这方面,地理学比人种学有着明显的优势。

瑞典-德国地缘政治是地理、民族和经济因素的融合,其塑造了国家政治,并基于文化的原因,通过“团体政治”塑造了它的“自然一面”。这一思路与盎格鲁-撒克逊地缘政治存在根本的不同,我们从冷战时期的形象中就能明白。尽管瑞典-德国的地缘政治在其过去有过阴暗面,但今天人们发现了它更有意义的一面。

在冷战期间,地缘政治与其说是在学术上,不如说是在政治军事领域起了关键性作用。20世纪40年代末开始的遏制政策和北约联盟的形成,以及其过去几十年来的发展,加上70年代和80年代的武器部署,都受到地缘政治论点的推动。但官方上,这些论点首先得到了盎格鲁-撒克逊地缘政治学家的支持,随后又由麦金德(Halford Mackinder)、斯皮克曼(Nicholas Spykman)、格雷(Colin Gray)和布热津斯基(Zbigniew Brzezinski)等人发展。和契伦一样,麦金德也警告说,由于新兴铁路对海上运输的优势,俄罗斯可能会扩张。但与盎格鲁-撒克逊传统不同的是,契伦和德国地缘政治不仅强调技术发展与地理之间的关系,这是首要强调的,但其还强调它们与种族、政治思想和经济空间的联系。毫无疑问,美国的政治学,特别是摩根索(Hans Morgenthau)继承了德国传统的重要思想,尤其出自韦伯(Max Weber)和施米特(Carl Schmitt),但对于盎格鲁-撒克逊传统来说,国家和身份或多或少是固定的。对“德国人”来说,这是一个持续不断的过程。盎格鲁-撒克逊的普遍主义与德国的“文化主义”或“语境主义”相对立。

今日欧洲,风起云涌,变化无常——关注武器和通信系统的影响已是明日黄花。不考虑种族、文化认同和政治观念,就不能再思考政治。当亨廷顿(Samuel Huntington)讨论“文明的冲突”时,这表明政治已经变得更加接近于契伦提出的观点。亨廷顿在东西方之间划出的地理分界线几乎与80年前的契伦划定的一模一样,强调并称之为“俄罗斯和欧洲之间的伟大文化分界线”。契伦转而反对普希金的“所有斯拉夫小溪都汇入俄罗斯海”的想法。在这条历史分界线的西边,白海——佩普西湖(Peipus) ——罗基特诺(Rokitno)沼泽——顿河[...]属于欧洲——在种族出现之前有文化。最大的分歧不是日耳曼人对斯拉夫人,而是日耳曼人加(+)西部人和南斯拉夫人加(+)芬兰文化部落对东方斯拉夫人[原文如此]。种族的概念被淘汰了(同上,页124)。

▲ 欧洲各国人种民族分布示意图

契伦指出了日耳曼人或者西部斯拉夫人中欧和东部斯拉夫人俄罗斯之间的文化分歧。他预测,这种分歧可能会以中央集权政体的形式,或者以德国领导的中欧国家联盟的形式,促成更高层次的政治组织。以德国-奥地利为中心的联邦国家联盟是西部斯拉夫民族免遭俄罗斯统治的唯一机会。然而,这需要德国选择国际化奥地利(哈布斯堡),而不是它的普鲁士。普鲁士对波兰人的种族偏见必须转变为尊重个人习俗和文化,这类似于奥地利的国家概念,相比于捷克、波兰人等(同上,页171),其拥有多民族的自由制度。我们现在知道,这个中欧联盟或联盟从未实现过。第一次世界大战后,胜利者反而建立了一个广阔的缓冲区,使独立国家在第二次世界大战期间灭亡。直到后来,同盟国才感到有必要建立一个政治军事联盟,一个有中央领导的国家联盟。然而,这一角色是留给美国而非德国。

契伦的想法和构建北约的想法具有惊人的相似。因此,在保障自由和安全的中央力量领导下建立一个多国和非霸权国家联盟的想法,并不是当前的创新。契伦曾认为,如果德国选择了多民族的奥地利-哈布斯堡人,它就会被斯拉夫邻国所接受。这样一个在德国军事和政治领导下的多国联盟将被认为是合法的,而契伦还认为中欧人民将像从前的西欧一样转向德国,而现在中欧人民已经转向美国。

▲ 北约成员国分布示意图

▲ 麦金德( Halford John Mackinder ,1861—1947)

直到冷战结束后,我们才可以不受惩罚地说这些想法是错误的。现在我们认识到北约不仅仅是一个联盟。北约在苏联解体后并没有解体,这表明北约更加一体化——其具有共同的政治理念,在明确界定的领导下具有共同的价值观。实际上,这种等级结构几乎与契伦所说的“国家联盟”或德国地缘政治哲学家施米特所称的大空间(Grossraum)完全相同。然而,这两位作家都是德国人,而不是美国领导人。他们主要谈论的是中欧,而不是西欧。但正是德国地缘政治,在其国际化的形态下,证明了自己能准确描述欧洲的未来。随着北约更加统一,“盎格鲁-撒克逊”地缘政治被“德国”地缘政治所取代,尽管到目前为止,这一点仍未得到承认。

德国地缘政治以其契伦的根基,分为两派:一方面是城市、国际和多民族传统,契伦称之为“奥地利面孔”,建立在哈布斯堡帝国承认个人身份和相对自由的基础上;另一方面,更为乡村的浪漫民族主义血与肉的传统,即“普鲁士脸”,将边界视为不同民族和国家之间的战争区,并认为小国建立自己国家的可能性是大国不易察觉弱点。后一种思想影响了像豪斯霍弗(Karl Haushofer)这样的理论家。他对犹太人的批判指向的是隐喻意义上的、城市的和见多识广的犹太人,而不是寻求自己的家园和土地的犹太复国主义犹太人。他的地缘政治思想实际上是通过他们的熟人赫斯(Rudolf Hess)传递给希特勒,但豪斯霍弗对纳粹反犹太情绪的批评也让他被排除在纳粹党之外。

对豪斯霍弗来说,第一次世界大战的结果——中欧和巴尔干半岛诸国的建立——是俄罗斯和德国软弱的结果。当俄罗斯和德国重振旗鼓时,处于灰色地带的中立小国被迫屈服(参阅《苏德互不侵犯条约》)。在豪斯霍弗看来,俄罗斯是自然盟友。他更喜欢“草原强盗”,而不喜欢“海盗”。对他来说,德国对俄罗斯的进攻在政治和军事上都是一场灾难(同上,页10-16)。国家的文化基础是豪斯霍弗理论的基本要素,这使他反对盎格鲁-撒克逊(但也反对布尔什维克)的普遍主义——它的个人主义、自由主义和民主——其认为自己的文化放之四海而皆准。契伦和施米特的著作中也存在同样的批判,但他们的理想和政治观点却有所不同。亨廷顿对福山的批评中也有同样的争论。用亨廷顿的话说:

西方是独一无二的,但不是普遍的。

契伦提到了戈特利布(Albert Gottlieb)(1914)的一篇文章,并谈到双重普遍世界:中央集权(die zentralistiche Herrscaft)和家长集权(die patriarchalische Vorrherrscaft)。前者是古罗马,它以其文化的力量扼杀了所有独立的生活;与现代拜占庭——俄罗斯所希望实现的理想相同。后者是当代英国:在海外照顾她的孩子,把他们绑在松散的纽带上,但对其不熟悉的身份缺乏理解和尊重[...]。以“自由”的名义,戈特利布引入了第三种类型:统而不治(Fuhrung ohne Herrschaft)。Herrschaft [统治]是建立在武力或狡猾的基础上,要求更多的是领导力;它不仅要求优越,而且要求有能力理解异国(文化)尊重和维护它的特性。但这恰恰是德国的传统。

除了契伦的血统隐喻和某些历史的夸张之外,这还引起了对普遍主义的相关批评。根据契伦的说法,正是普世主义和拿破仑所表达的个人主义思想创造了民族主义。

这种滥用,这种过度的个人主义,对于使整个国家觉醒来说是必要的。对于被西班牙、德国和俄罗斯践踏蹂躏后又复活的民族意识来说,是它们,也只有它们,可以让列强马前失蹄。到那时,人们会发现一个政治事实,而诸如此类的事情自基督教发现个体以来——还从未出现过,那就是:历史上还有另一个特征——这就是民族。

与豪斯霍弗的伟大德国建设相反,契伦的大德国是一个世界性的国家联盟,一个尊重特定国家的特性和特质的中欧联盟。契伦的想法是一个由德国领导下的独立国家组成的国家联盟,这将保证它们的安全,并为德国创造一个经济利益圈,就像殖民地代表着与英国相似的领域一样。或者,再一次引用契伦关于未来国家集团的形象:

当标准已经膨胀到囊括了英国、俄罗斯和美国这样的庞大帝国时,想要平衡似乎就要建立一个中欧,[…]这活像是合成的国家或是拼凑而成的国家以满足地理的变化。(同上,页67)

▲ 施米特(Carl Schmitt,1888—1985)

就像契伦把民族主义描述为拿破仑普遍主义的对立面一样,施米特描述了威尔逊和布尔什维克的普遍主义,而后在更高层次上创造了大空间这一对应概念;这一思想在契伦的作品中已经存在,即使只是在萌芽阶段。从历史上看——毫无疑问,到了40年代末,红军在东方的崛起,加上一个无能的联合国,导致了欧洲-大西洋国家联盟的建立。我们称之为北约的大空间,围绕西方政治思想精心策划,且有其核心军事力量——美国作后盾。但直到冷战结束后,人们才意识到,这个联盟并不像盎格鲁-撒克逊政治传统所认为的那样,构成一个联盟,而是一个按照瑞典-德国地缘政治学派所说的有着明确定义的领导下的大空间。这种等级化政治联盟再次引发了关于民族国家、主权和“同心圆”联盟的争论。无论如何,盎格鲁-撒克逊的论述必须彻底修正这些思想。在德国,契伦的作品有12种译名和25种版本可供参考。据我所知,英文译本却无迹可寻。正如奥莱威尔(Ole Wæver)所强调的那样,盎格鲁-撒克逊国际关系理论可能没有我们所希望的那样具有普遍性。

延伸阅读

编辑| 易佳宗

关注我们

插图来自网络,与文章作者、译者无关。

如有涉及版权问题,敬请联系本公众号删除。