本文刊于《古典学研究》2025年第1期(总第4期),注释从略,感兴趣的读者可查阅原刊。作者是莫斯科国立大学哲学系的布盖(Dmitry Vladimirovich Bugai)教授,本文系他在首届世界古典学大会分论坛一“古典文明的义理与精神”所作的学术报告。感谢作者授权本刊发表。

任何古典文化均有其独特风格,它由那些出于某种原因而成为该文化支柱的人所创造。在古希腊罗马文明史上,柏拉图正是此类人物,因此,柏拉图及其遗产的接受研究,迄今仍是非常重要的话题。在俄罗斯学界,长期以来,柏拉图哲学都是一个充满迷思和偏见的主题。首先,俄国学人习惯于把柏拉图视为十分贴近俄罗斯精神气质的思想家,亚里士多德则常被称为西方理性主义之父。其次,现代俄罗斯学界对柏拉图哲学最重要的阐释以及对其文学遗产的理解,很大程度上受到西方哲学概念和语言学理论的影响。但在苏联时期,具有“共产主义”特征的柏拉图思想在西方又被视为俄罗斯社会、文化和思想史的重要来源。实际上,柏拉图的政治哲学对俄罗斯学人理解柏拉图影响甚微,对俄罗斯哲学影响深远的是柏拉图的其他学说。本文旨在简评俄罗斯二十世纪杰出的古典学家阿列克谢·洛谢夫(Алексей Лосев,1893—1988)的柏拉图研究。为了更好地理解他,首先得粗略回顾一下自十八世纪以来俄罗斯学人接受柏拉图的历程中最为重要的几个里程碑事件。

▲ 阿列克谢·洛谢夫(Алексей Лосев,1893—1988)

早在十一至十二世纪,拜占庭的东正教会和礼仪文献中已提及柏拉图及其学说,因为,自十世纪以来,希腊修道士、保加利亚和古罗斯文士就积极翻译此类文献。然而,柏拉图主义对拜占庭神学、教会诗歌和修道院文学的特殊形式所产生的影响,远远大于柏拉图对话本身。直至十七世纪,五世纪末至六世纪初的东正教神学家、新柏拉图派哲人托名狄奥尼修斯(Pseudo-Dionysius

the Areopagite)的作品一直广受欢迎,沙皇伊凡雷帝(1530—1584)和大司祭阿瓦库姆(1620—1682)都曾反复征引,这绝非偶然。彼得大帝(1672—1725)改革以来,俄罗斯开始推行欧洲教育,大量引介西方的科学和哲学著作,柏拉图与家喻户晓的作家和哲人齐名,成为耳熟能详的人物。著名诗人罗蒙诺索夫(1711—1765)曾在诗中写道,“俄罗斯大地可以诞生自己的柏拉图和智力敏捷的牛顿”,就是很好的证明。十八世纪七十年代末,东正教神甫约翰·西多罗夫斯基(Иоанн Сидоровский)和神学院书记员马特菲·帕霍莫夫(Матфей

Пахомов)在贵族少女学会逗留期间,将柏拉图《智术师》的第一部分由希腊文译为俄文(圣彼得堡,1780)。在叶卡捷琳娜大帝支持下,两人在1780年至1785年间翻译了约四分之三的柏拉图对话。这一译本比德意志哲人施莱尔马赫(1768—1834)的德译本早约20年,更不用说早于法国哲人维克多·库赞(Victor

Cousin,1792—1867)的法译本(Œuvres

de Platon,1846)。当然,这个译本对当时的俄罗斯学人并没有多大影响。影响俄罗斯学人认识柏拉图的下一个里程碑事件是法国天主教的政治思想家约瑟夫·德·迈斯特(Joseph de Mestre,1753—1821)在俄罗斯的活动,此人当时因激烈抨击法国大革命而闻名欧洲。十九世纪初,这位圣彼得堡的风云人物在其著作中经常提到柏拉图,且在当时的意识形态论战中积极利用柏拉图对话。这位萨伏依贵族十分看重《法义》,在他的影响下,《法义》于十九世纪二十年代末被译成俄文。然而,也正是由于迈斯特政治立场的特殊性,当时的俄国知识界对柏拉图并没有产生广泛而深入的兴趣。随后,熟悉德意志古典语文学的瓦西里·卡尔波夫(Василий

Карпов,1798—1867)的柏拉图译本陆续问世(1840—1870),但风格枯燥、迂腐,同样没有产生什么影响。

▲ 迈斯特(Joseph de Mestre,1753—1821)

俄罗斯哲人开始真正了解柏拉图,要数十九世纪末的索洛维约夫(1853—1900),他在其哲学生涯的初期深受叔本华思想影响,但柏拉图和康德很快成为其哲学的两大支柱,为他与当时的实证主义者和虚无主义者搏斗提供了理论支撑。索洛维约夫在其短暂生命的最后阶段完全转向柏拉图,翻译了大部分柏拉图对话,并将其研究主题称为“柏拉图的人生戏剧”。他依据德国和英国学界的柏拉图研究文献提出了自己的观点,即认为柏拉图对话的写作阶段与他的个人命运密不可分,柏拉图思想的主题是神与人在爱中的合一。作为基督教出现之前的哲人,柏拉图首次尝试理解神与人的相互关系,但他未能坚持到底。索洛维约夫的柏拉图研究明显从基督教传统出发,直接影响了俄罗斯的象征主义哲学和诗学,以及1917年革命前的其他文学和哲学流派。由于这些文学和哲学流派的影响,柏拉图的名字在俄国知识界变得颇为流行。帕维尔·弗洛连斯基(1882—1937)是俄国象征主义和新斯拉夫主义的代表理论家,也是一位专业数学家,他发表过两部关于柏拉图的杰出著作——《理式论的普遍根源:各民族的哲学》(Общечеловеческие корни идеализма: Философия народов,1908)和《理式论的意义:属与相的形而上学》(Смысл идеализма: Метафизика рода и лика,1915)。[9] 弗洛连斯基在很大程度上摈弃了索洛维约夫从历史和传记角度理解柏拉图的取向,或者说他的主要兴趣不在于作为哲人的柏拉图本人,而是神秘论的柏拉图主义,即一种关于精神直觉的学说。实际上,弗洛连斯基把柏拉图主义理解为一种民间魔法式的世界观(народное

магическое мировоззрение),将柏拉图的精神直觉与魔法之名(магическое имя)以及在狂喜视觉中揭示的事物的崇高面貌相提并论。由于弗洛连斯基的影响,俄罗斯哲学界常把柏拉图主义视为一种出自古希腊秘教的哲学学说,或者说厄琉息斯秘仪的哲学表达。

▲ 柏拉图(Plato,前427—前347)

二十世纪二十年代,俄罗斯思想史上的苏联时期开始了,苏联式的柏拉图解释也随之逐步兴起。在解释过去的任何哲人时,马克思、恩格斯和列宁著作的引文都不可或缺。马克思在《资本论》第一卷中将《王制》里概述的政治制度定义为“埃及种姓制度在雅典的理想化”,苏联学人把这一说法视为马克思评价柏拉图政治哲学的金科玉律。因此,柏拉图的《王制》在苏联哲学和意识形态中并未被视为值得认真研读的经典,而是应受到严厉批判的对象。

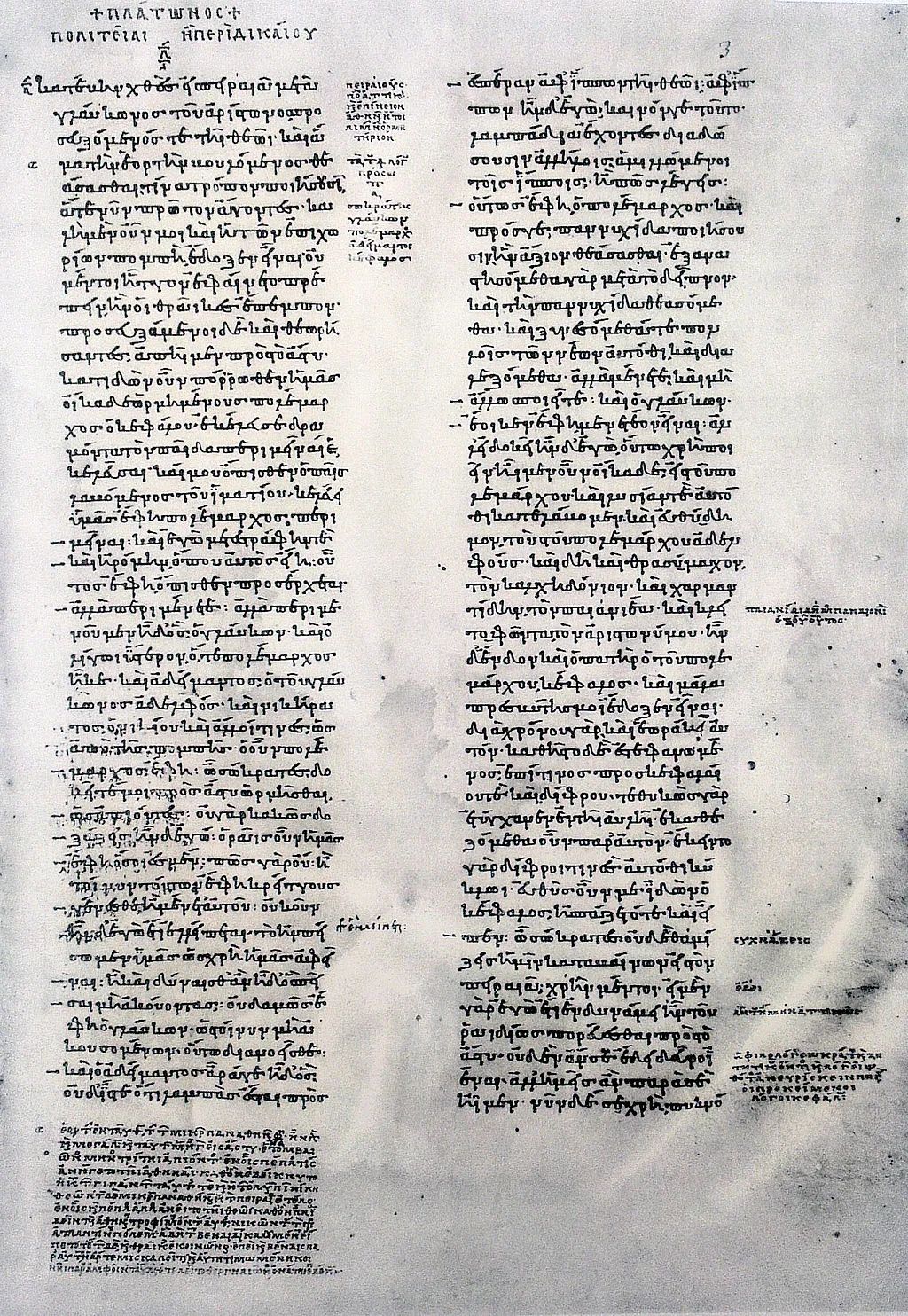

▲ 现存最古老的《王制》抄本书影

《列宁全集》有55卷之多,柏拉图的名字在其中仅出现了38次,而且绝大多数见于列宁阅读黑格尔《哲学史讲演录》时所做的笔记(共30次)。不过,指导苏联时期的柏拉图研究的更多是列宁关于西方哲学史的两个论断。第一个论断见于《唯物主义和经验批判主义》(1908),列宁在其中把整个西方哲学史归结为柏拉图与德谟克利特的两条路线之争。第二个论断出自《哲学笔记》,列宁在那里把柏拉图归入睿智而又辩证的黑格尔唯心主义阵营,与愚蠢且庸俗的唯物主义形成对照,辩证-历史唯物主义超越了两者。在列宁看来,柏拉图哲学是辩证法的典范,但他指的不是柏拉图自己定义的辩证法,不是关于种(вид)的组合与分离的科学,而是黑格尔意义上的辩证法,即关于矛盾的哲学。如果说《唯物主义和经验批判主义》中的论断宣告了柏拉图的死刑,那么,《哲学笔记》中的论断则让柏拉图得以幸存——苏联时期的古典学家和哲学史家在出版、翻译和研究柏拉图对话时得以免去风险,尤其在斯大林去世之后。

现在我们看到,俄罗斯学界对柏拉图的理解已经历史地形成两种不同的解释,即苏联之前和苏联之后的解释。洛谢夫正好经历了这两个历史时期,他是俄国杰出的哲人、古典学家,熟悉古希腊罗马的历史和典籍,也是公认的学术权威。他由于被迫试图调和两种不同的柏拉图解释,对二十世纪的俄罗斯学人了解古希腊哲学和文化产生了广泛且具决定性的影响。

二十世纪二十年代,年轻而又勤奋的洛谢夫在很短时间内出版了八部关于古希腊哲学和思想史的杰出著作,其中最为重要的有:1927年的《古希腊宇宙论与现代科学》(Античный космос и современная наука,550页)和《普罗提诺的数的辩证法》(Диалектика числа у Плотина,194页),1929年的《亚里士多德的柏拉图主义批评》(Критика платонизма у Аристотеля,204页)和《古希腊罗马象征主义和神话学概论》(Очерки античного символизма и мифологии,912页)等。洛谢夫对古希腊哲学和古典文化提出了自己独创的一系列概念,尽管这些概念无不以温克尔曼、席勒、谢林、黑格尔、尼采和斯宾格勒有关古典的论述为根基。洛谢夫尤其推崇斯宾格勒,在他看来,所有古典文化的核心象征是置身于广阔空间和无限幸福安宁中的人体。古典艺术及其世界观尤其体现于美丽人体的雕塑形象,因为希腊人将理想与现实、精神与物质融合在一个美丽、完美的人体中。大理石和铜形塑的雕像所体现的人体形象,表达了所有古典文明最深刻的经验,而古希腊哲学正是从这种经验出发,对其作了逻辑的、辩证的概念化表达。在古典文化中,精神或思想并不占据首要地位,它们只是优雅、美丽的人体雕塑的一部分。只有在基督教出现之后,精神才会突显出来,个性的范畴、人类独一无二的精神之“我”才成为可能。古典文化是无个性、非人格化的,主观的精神因素只能通过艺术形塑的身体形象间接地表达。

▲ 斯宾格勒(Oswald Arnold Gottfried Spengler,1880—1936)洛谢夫认为,柏拉图和古典柏拉图主义在哲学中再现了这种深层的文化直觉。柏拉图关于精神和超验学说的主要词汇是“理式”,其基本含义是“种”“形相”“形式”“形象”“身体外形”,这并非偶然。柏拉图的理式不是理智的抽象概念,或者说不是一种“实体”(hypostasis),而是事物活生生的可理解的外观。通过分析柏拉图关于理式的学说,洛谢夫试图说明,在柏拉图哲学中,认知“理式”得经历五个主要阶段:从天真现实的理式(наивно-реалистическая идея)和描述现象的理式(описательно-феноменологическая

идея),经超验的理式(трансцендентальной идея)和辩证的理式(диалектическая идея),最后到达数的理式(аритмологическая

идея)。在最后的数的阶段,理式变成了“神话的数”,即不仅指我们在计数时使用的数,更指哲人直接思考的事物的数的本质。因此,柏拉图的理式与其说是一个从感性事物中抽象出来的概念或表象,不如说是一个活生生的、严格划分的、具有数感的概念。不难看出,洛谢夫解释的不是柏拉图对话,而是柏拉图主义,并试图将黑格尔和谢林的辩证法、斯宾格勒的形态学以及德国新康德派哲人保罗·纳托尔普(1854—1924)的超验哲学与弗洛连斯基的魔法之名学说融合在一起。在苏联时期,洛谢夫对柏拉图的解释尤其注重柏拉图主义的社会思想,这完全可以理解。对历史唯物论哲学而言,社会本身是非常重要的主题,因为这种哲学相信,哲学的抽象意义仅仅在社会的基本要素中才会得到鲜活的表达。在洛谢夫看来,古希腊世界观植根于有生命躯体的直觉中,而柏拉图哲学与之格格不入,这在柏拉图的社会观中表现得尤为突出。因为,柏拉图在《王制》中构造了一种“修道院哲学”(философия

монастыря),工人和农民必须养活精神精英。柏拉图的理想国需要一支警察部队;理想国中的一切都只服从于实用的理式,而非创造力和美。柏拉图的理想国中没有科学和艺术的自由,因为柏拉图哲学的基础是作为一种社会生活现象的奴隶制——这在《王制》和《法义》中均有体现。在苏联时期,洛谢夫如此谴责柏拉图的世界观并不让人意外。洛谢夫指责说,柏拉图缺少个性概念,这在柏拉图主义的社会思想中尤其表现得淋漓尽致。只有在基督教神话中,个性才会出现。洛谢夫将基督教与古典柏拉图主义直接对立起来,虽然他知道,中世纪的基督教哲学从柏拉图和柏拉图主义者那里借鉴了有关等级制度的思想,但他仍然认为,古典柏拉图主义与基督教神话彼此对立,不可调和。洛谢夫偏好从拜占庭教会文献中撷取对柏拉图及其哲学的“诅咒”。他甚至认为,柏拉图对话中的同性恋成分并非偶然,而是基于无个性、身体至上(примат

тела)、缺乏家庭观和真正个人关系的世界观的必然结果。因此,柏拉图主义社会思想的特点体现为,承认并接受古典世界观中最令人憎恶的特征:奴隶制、家庭从属于纯粹的繁殖功能、警察国家、同性恋。基督教才摒弃了所有这一切,因为基督教的基础不是有生命的躯体,而是基督活生生的受难者这一象征。

▲ 浮雕《辩证法的艺术》(柏拉图与亚里士多德在辩论中)

1930年,洛谢夫因其著作和观点而遭逮捕,随后被遣送劳教林场,几年后在高尔基的请求下才获释放。此后,洛谢夫凭靠他一向热衷的黑格尔辩证法接受了马克思主义,并成了坚定的马克思主义者。从二十世纪六十年代至九十年代,洛谢夫的黑格尔式马克思主义都是苏联学界理解柏拉图哲学的基础,他与阿斯穆斯(1894—1975)合译的苏联版柏拉图全集(1968—1972)同样如此。洛谢夫把柏拉图晚期的辩证法对话《帕默尼德》《智术师》和《斐勒布》放在首位,并视之为柏拉图主义的最高形式,明显出于黑格尔的偏见。洛谢夫还认为,柏拉图哲学本身只是柏拉图主义尚不成熟的早期形式,普罗提诺(205—270)和普罗克洛斯(410—485)的哲学才是柏拉图主义在古代的真正启示。

苏联解体后,俄国学界的柏拉图研究格局大变,洛谢夫的影响几乎在一夜之间烟消云散。如今,俄国的柏拉图研究要么追随德国的“图宾根学派”,要么追随列奥·施特劳斯的柏拉图解释,当然,跟从英美分析哲学和欧洲古典柏拉图主义路径的学者也不乏其人。