新刊首发|曾海军:汉初道流入术三题

编 者 按

庄子多论道术,尤以一句“道术将为天下裂”(《庄子·天下》)传颂不衰。其论道术与方术相对,重在道,但后世的传承却逐渐流入术。早在西汉开国功臣曹参(?—公元前189)向长老诸生和盖公问“所以安集百姓”时,他从“未知所定”到定黄老之术,显然有道家思想的过人之处。不过,后来的“萧规曹随”虽说看起来特别符合道家的无为而治,可这种率由旧章或沿袭旧规,主要还在术上体现无为,显得格调不高。善黄老之言的汉初齐国人王生(约公元前235—?)将“知其荣,守其辱”的道论化为权谋术,使唤廷尉张释之替他结袜,明显是在术上做文章。司马季主(汉时楚国人)对贾谊论“道高益安,势高益危”,道高与否只关系个人安危,可谓术重而道不彰。在道与术的这种张力之间,先秦老庄之后的汉初道家明显存在一种道流入术的品质变迁过程。

关于汉初黄老道家思想的影响,研究者甚众,对于该思想在形成当时休养生息的局面中所起的作用,无不交口称赞。“萧规曹随”作为汉初休养生息的典范事件广为流传,但真正从学术层面展开研究的,反倒不太多。一般认为,“萧规曹随”是汉初黄老之治的开端。据太史公记载,曹参为齐丞相时,“闻胶西有盖公,善治黄老言”,便以重金聘请,“盖公为言治道贵清静而民自定,推此类具言之”(《史记·曹相国世家》)。据说“盖公一语道破了时代的需要,提供了济世之术”,曹参由是“其治要用黄老术”。曹参继萧何之后成为汉王朝的相国,“举事无所变更,一遵萧何约束”(《史记·曹相国世家》),以“萧规曹随”的方式开启了汉初黄老之治的模式。汉初以曹参、直不疑、汲黯、张释之及窦太后等为典型代表的一批黄老道家人物,主导了整个政治风气,又以清静无为、休养生息而著称的文景之治相加持,据说形成了一种黄老之学的意识形态,学界对此已经有了比较广泛的共识。但“萧规曹随”究竟意味着什么,如何评价其中的得失,学术层面上的研究还很不够。

先看太史公最为相关的一段记载,其言如下:

(汉)司马迁 撰,南宋建安黄善夫家塾刊本,日本国立历史民俗博物馆 藏

太史公的评价则是:

“萧规曹随”的问题并不在于率由旧章或沿袭陈规所可能导致的因循守旧,更不在于“无为”所可能包含的无所作为。真正的问题可能在于,身为国相的曹参是否做到一心为民?先不论萧规到底是怎样的规,但在孔子看来,若论“博施于民而能济众”,恐怕“尧舜其犹病诸”(《论语·雍也》)。在何种意义上,只要有了萧规的基础,曹参就没有了更好的可能性,而真的只剩下放心大胆饮酒食肉了?与此相比,孟子声称“思天下之民匹夫匹妇有不被尧舜之泽者,若己推而内之沟中,其自任以天下之重如此”(《孟子·万章上》),究竟哪一种更具有震撼人心的力量呢?

这并非在吹毛求疵,重新估量“萧规曹随”的无为而治其实很有必要。虽说太史公的确高度赞扬了“萧规曹随”的历史作用,甚至不无夸张地描述曹参的饮酒食肉,但还是为重估曹参的治理埋下了不少伏笔。在上引太史公的赞语中,前面还有一句:

这段记叙的信息量很大。有学者通过分析得出结论,“这说明曹参虽然战功卓著,但缺乏谋略”,或“战争之谋略多出他人”。 所谓“狗功”的说法,来自太史公所录刘邦之语:

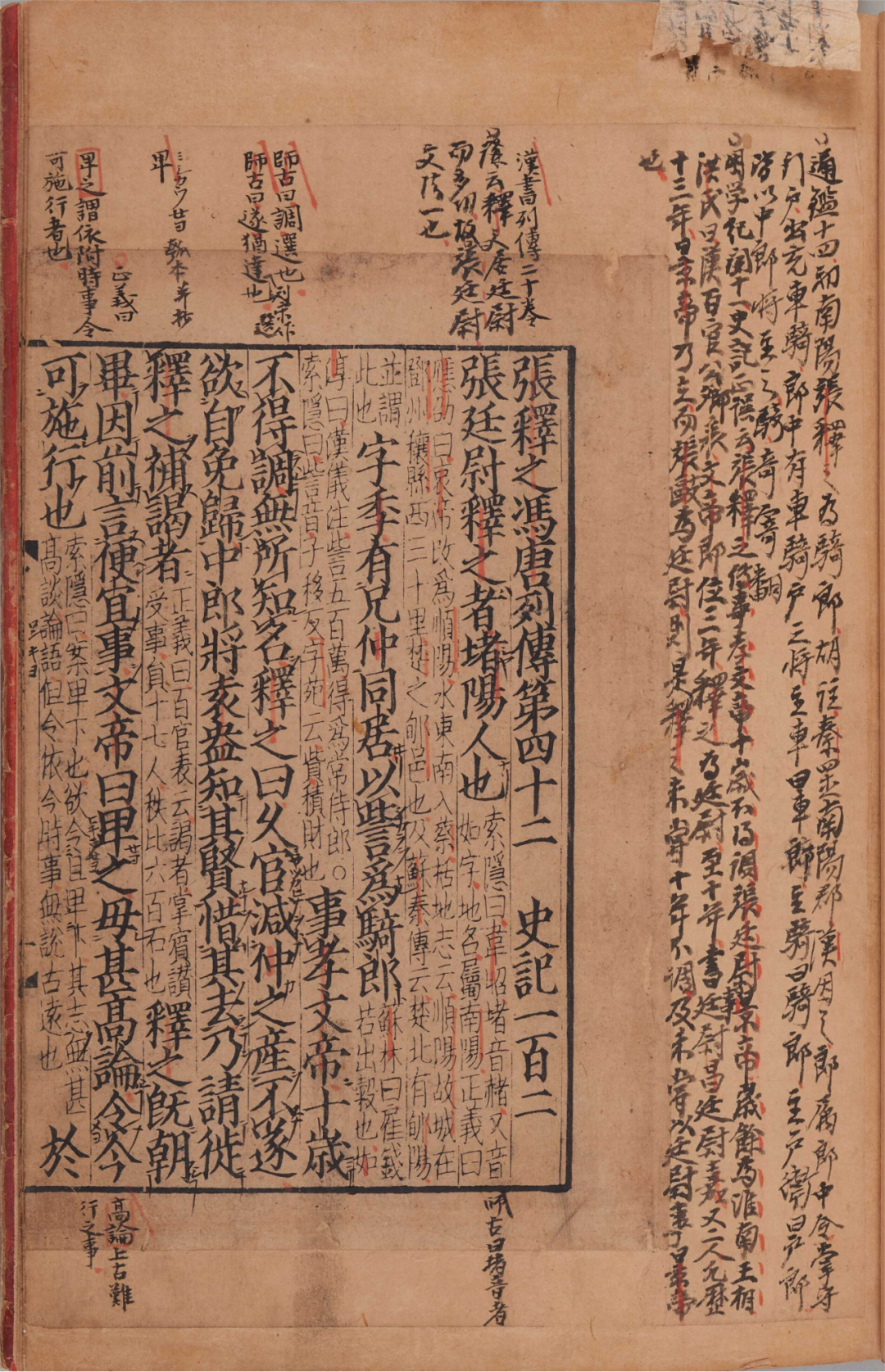

▲ 《史记》书影

(汉)司马迁 撰,南宋建安黄善夫家塾刊本,日本国立历史民俗博物馆 藏

以“万世之功”说萧何虽显得夸张,但重点还在于曹参与萧何的差距。按太史公的叙述,萧何刚一出场,就以眼光毒辣、深谋远虑而惊艳众人。高祖还是小小的泗水亭长时,萧何就常伴其左右而照应有加,这足以表明他有过人的识人眼力。刘邦起事后兵至咸阳——

▲ 萧何像,田黎民 绘

以上所论,旨在与曹参缺乏谋略形成鲜明比照。这在一方面或许可以进一步坐实“萧规曹随”的正当性,充分说明曹参自知无法与萧何相比,反而很明智地因循了萧何的规章。然而,在另一方面,如此缺乏战略头脑的曹参,沿袭萧何之旧章,也许只是一种长期以来形成的习惯性依赖罢了。又或者是客观情势所导致:由于吕后在汉廷中势力太大,曹参作为忠于刘姓的功臣只能以某种无所作为的方式求得自保。倘若如此,曹参的无为恐怕就并非主动运用道家思想中的无为而治,而是暗合流入黄老之术中的无所作为,其“无为”品格不免令人生疑。

▲ 曹参像,载(明)王圻纂集《三才图会》

孔子有“无为而治者,其舜也与”(《论语·卫灵公》)的名言,有学者将这归为“萧规曹随”式的“无为而治”,理由是“舜之‘无为’实即无改于尧之道”,或“舜继承尧之道,无有改易,故名其乐为《韶》”云云。 将萧规曹随类比尧舜相继,这本就相当不恰当,此尚且不论。仅就舜无改于尧而言,曹之随萧根本不可同日而语。以尧舜之治天下而论,前引“博施于民而能济众”而“尧舜其犹病诸”,想必萧何也不敢声称在博施济众上做到了没有缺憾——萧何尚且如此,跟随萧何的曹参又会在什么意义上可以宣称自己仅剩下饮酒食肉之事了呢?即便在舜无改于尧之道的意义上理解其无为之治,那么,典籍中又是如何描述舜治理天下的呢?

曰若稽古帝舜,曰重华协于帝。浚哲文明,温恭允塞,玄德升闻,乃命以位……流共工于幽洲,放兜于崇山,窜三苗于三危,殛鲧于羽山,四罪而天下咸服。(《尚书·尧典》)

舜举八恺,使主后土,以揆百事,莫不时序;举八元,使布五教于四方。(《史记·五帝本纪》)

舜无改于尧之道就无所事事了吗?帝舜之功大矣!按照曹参的逻辑,舜继尧之后举八恺八元而流四凶,搞这么大的动静,立这么大的功德,难道是由于舜自觉比尧更厉害?曹参完全是在推诿,给自己放任自流找理由,决非无为而治的逻辑。

曹参固然不可能懂得儒家的无为而治,但恐怕也够不上老庄道家的“无为”品格,至多是与某种由道家流入的黄老之术暗合——如朱子一针见血所言,曹参“只用得老子皮肤,凡事只是包容因循将去”。 船山的观察更为深入,在他看来,“曹参因萧何之法而治,非必其治也,唯其时之不得不因也”,只因“母后悍,权奸张,内难且作,更张未几,而祸发于中”,于是才故作无为之治。不然,“有周之遗文,六国之遗老,虽有存者,可与厘定萧何之遗法、叔孙通之礼,以折衷三代,昭示来兹”, 难道不比所谓的无为之治要好?可见,以无为而治当作理由,认为黄老之术最为适合汉初时期休养生息的统治,其实很难成立。

在什么意义上,萧规曹随的路线可以被当作汉初最好的治理方式?又在什么意义上,儒家的无为而治就适应不了休养生息的统治?凡此都是问题。后世历朝历代的王朝初期,大多都实行比前朝末期更为宽松的休养政策,却未见打出“无为”旗号,反倒多见“积极地揭著‘仁义’之旗,决不以‘无为’为称”。在任何时代,最好的治理永远来自心忧天下而勤政爱民之君,即孟子所谓每时每刻都在“思天下之民匹夫匹妇有不被尧舜之泽者”。至于该休养生息还是开拓进取,取决于统治者对时代的判断。没有理由认为,儒家能适应汉武帝即位之后的大展宏图,却适应不了汉初统治者的与民休息。至于曹参之随萧规,不但根本无法与“承受大命,依于倪皇(即舜妃娥皇);睿明通知,为天下工”(《大戴礼记·五帝德》)的舜之于尧相比,恐怕也够不上道家的无为而治,而只是在迎合当时的黄老学,而这种黄老学却是“将原始老学‘术’化(政治化)的产物”——可称“新老学”。 事实上,在秦汉时期,黄老学“多被称为‘术’而非‘学’”。 可见,所谓道流入术,在萧规曹随的治理路线上已有充分的体现。

结袜王生“守其辱”的心机

汉文帝在位(公元前180—前157)时,张释之(生卒年不详)以赀选为骑郎,文帝三年擢升为廷尉,景帝在位(公元前157—前141)时,任淮南相,执法严明,太史公以“守法不阿意”(《史记·张释之冯唐列传》)赞之。这样一位秉公执法、刚正不阿的官员在后世得到帝王和文人交口称赞,至今为人津津乐道。不过,后世也广为流传另一个张廷尉尊老敬贤的故事——替王生结袜,却不能不令人有所疑虑。后世编写的各种辞书、启蒙读物中,多有讲到这一故事,《弟子规》就用这个故事来佐证“长者立,幼勿坐。长者坐,命乃坐”。然而,与许多执法如山的事迹不一样,张释之替王生结袜实际出自刻意导演的一场政治秀,被后世演绎为尊老敬贤的楷模,可谓谬以千里。张廷尉以铁面无私的执法精神赢得后世的尊重,若另加尊老敬贤的名声,未免画蛇添足。太史公记录这一故事如下:

(汉)司马迁 撰,南宋建安黄善夫家塾刊本,日本国立历史民俗博物馆 藏

实际上,这场政治秀的要害在于一个“辱”字:王生在众目睽睽之下使唤一代名臣替他结袜,这对于张廷尉而言无异于明目张胆的羞辱。按太史公的记录,当时在场的人已经看到张廷尉受辱,并因此指责王生,而王生也坦承是在羞辱张廷尉,因此我们可以说这是一场政治秀。引人兴味的问题在于,为何王生居然敢在这个有三公九卿的场景使唤张释之结袜,张释之明显只是在配合王生完成这出戏,而景帝居然也被这场政治秀吸引?

了解王生结袜故事的底蕴后,张释之尊老敬贤的形象肯定荡然无存。事情因王生而起,他的举动才是这个故事的重点。虽说王生的设计出于老子的教导,以至于人们会以为他出色地诠释了老子思想,但从精神品质上讲,实则与老庄一脉相去甚远。老子“知其荣,守其辱”的思想被王生的这出自编、自导、自演的小戏变成了一种谋略手段——为了上演这出戏,王生肯定费了不少心机,而庄子恰恰反对“机心存于胸中”(《庄子·天地》)。

不仅如此,王生编导的这出戏还无视朝堂的伦理纲常。张廷尉作为天下名臣却在三公九卿跟前为一个“老且贱”的人结袜,并且不以受辱为耻——这里完全谈不上什么尊老敬贤之德。在儒家看来,即便“礼贤下士”也得守“礼”。文帝欲召伏生,“诏太常使掌故朝错(即晁错)往受之”,武帝“使使束帛加璧安车驷马迎申公”(《史记·儒林列传》),凡此皆有尊老敬贤之意。可见,即便贵为帝王亦当以礼贤下士,这是儒家倡导的德政传统。但在众目睽睽之下与人结袜,这是依的何礼?在儒家看来,尊卑失序乃治理之大患,无视朝堂纲常,必有害于君臣一伦。至于羞辱,孔子论朋友之道时有过提醒,“忠告而善道之,不可则止,无自辱焉”(《论语·颜渊》)。即便规劝朋友尚且得注意“无自辱”,遑论自取其辱?老子以“大音希声,大象无形”的眼光洞察世事,认为“大白若辱”(《老子》第四十一章),故提出“知其荣,守其辱”。但在儒家看来,荣辱之间泾渭分明——“仁则荣,不仁则辱”(《孟子·公孙丑上》)。以自辱为手段获得荣光,除了让人看到近乎卑劣的心机,还会看到什么呢?当然,从时风着眼,这倒是进一步坐实了当时正在经历道流入术的过程。

▲ 《老子骑牛图》

(明)张路 绘,台北故宫博物院 藏

道流入术的过程很长,其最终结果表现为于术中论道,乃至道沦为术的某种护身符。《史记·日者列传》唯一的传主司马季主在论卜术时宣称,“道高益安,势高益危”,仿佛“道”具有事关个人安危的护身作用。至此,“道”已经完全流入“术”。考虑到司马季主在后世流衍中主要以早期道教人物的身份出现,道完全流入术之后,可能也就意味着道教的某种发端。这个过程极为复杂,笔者不敢过多揣测,关注的角度仅限于司马季主,并集中于“道高益安”这一主张。让我们先看太史公的记叙:

粉彩圆盘,王隆夫 作,20世纪70年代后期

陆贾此处对“高而益安”的论说,与《日者列传》中强调“势高益危”正好形成有趣的对照。作为对历史经验的描述,“势高益危”无疑十分中肯,陆贾的论说也基于这种现实情势。陆贾将“居高者”与“履危者”对举,言下之意便是居高即履危。但陆贾并非意在刻画这一情势,而是基于这一情势引出“以仁义为巢”“以贤圣为杖”的道理,因而有“高而益安,动而益固”之说。在现实的权力斗争中,位高权重难免充满凶险,所谓“居赫赫之势,失身且有日矣”。司马季主眼中的现实世界,充斥着对权势和名利的追逐,而他对这种现象的描述,也颇有庄生所谓“其寐也魂交,其觉也形开,与接为构,日以心斗”(《庄子·齐物论》)的风格。这种刻画诚非虚言,乃至在任何时代都有其实情。

载《古圣贤像传略》,(清)顾沅 辑录,(清)孔莲卿 绘像

问题不在于对残酷现实的认识,而在于面对这种现实应该持有何种姿态。庄子的逍遥是一种姿态,孔子“知其不可而为之”(《论语·宪问》)则显示了另一种姿态。面对隐者所谓“滔滔者天下皆是也,而谁以易之”的论调,孔子坚定地声称,“鸟兽不可与同群,吾非斯人之徒与而谁与”(《论语·微子》),奠定了儒家虽九死一生而不肯回头的济世情怀。认识到“居赫赫之势,失身且有日矣”并不难,而权势和名望也不尽然就是有害之物,“赫赫之势”固然让自身的命运充满了更多风险,但要想治理百姓、教化一方,也离不开这种权势或某种名望。故陆贾面对“势高益危”的实情,主张“以仁义为巢”“以贤圣为杖”,而后可“高而益安”。并非仁义或圣贤有什么魔力,可以成为人在官宦仕途上的护身符。毋宁说,这种“安”既是心安亦是平安,所谓“君子处易以俟命,小人行险以徼幸”(《论衡·幸偶》)。“以仁义为巢”“以贤圣为杖”的主张,可以确保人不出于权势和名利的追逐而行险,从而使仕途变得更平安。旦夕祸福之间,谁也无法绝对主宰宦海沉浮,惟有以心安待之。以仁义或圣贤而论,理解起来若嫌“大而无当”,亦有更具针对性的主张:

所谓“人妒之”“主恶之”“怨归之”,完全可以当作“势高益危”的具体原因来看,而“势高”也包括“爵高”“官大”“禄厚”之类。势高固然益危,但爵益高则志益下,官益大则心益小,禄益厚则施益博,此可以免患,亦即转危为安。势高益危可以用来劝诫“孳孳为利者”,却不能成为“孳孳为善者”(《孟子·尽心上》)的拦路虎。人世间原本充满艰难险阻,一方面固然“天下有道则见,无道则隐”(《论语·泰伯》),而另一方面,乱世之中更需要有人担当,故孔子亦云“天下有道,丘不与易也”(《论语·微子》)。如何准确理解春秋时期楚国名相孙叔敖(公元前630—前593)所言“志益下”“心益小”“施益博”之类,可以结合春秋时期鲁国的正卿季文子(公元前601年—前568年执政)的故事来看:

这个故事正好讲穷通之间的应对问题,仕途通达则难免势高益危,而危也就是陷入穷困之中。在穷通之间自有应对之道,季文子“其通举穷”,类似于孙叔敖所言“志益下”,而“其贵礼贱”类似于“心益小”,“其富分贫”明显就是“施益博”。故孙叔敖面对势高益危的可能性,声称“志益下”“心益小”“施益博”而有“忠于朋友”“宗族亲之”“百姓戴之”之效,由是而可转危为安。若再遇不测风云,那也是“失之命也”。无论孙叔敖所言,抑或季文子的应对,道理并无二致,归结起来,无非依于仁义或出自圣贤。《诗》即圣贤之道,前引《小雅·小宛》云“温温恭人,如集于木”,温温则仁,如木之有生意;“惴惴小心,如临于谷”,惴惴则义,如谷之有凶险。若嫌仁义或圣贤“大而无当”,只是理解还不能到位,并非道理本身如此。可见,问题不在于如何看到“势高益危”,而在于确立何种积极的姿态。

司马季主虽然表示“今公所谓贤者,皆可为羞矣”,却也认为“才贤不为,是不忠也;才不贤而托官位,利上奉,妨贤者处,是窃位也”(《史记·日者列传》)。他一方面看不上现实权力中那些所谓贤能之人,另一方面又承认贤能之人需要有作为,庸才只是窃位而已。仅就这些意思而言,孔子早就有过更为深刻的表达。当司马季主表示“今公所谓贤者,皆可为羞矣”时,孔子已经断言“邦无道,富且贵焉,耻也”(《论语·泰伯》),或“邦无道,谷,耻也”(《论语·宪问》);当他又认为“才贤不为,是不忠也”时,孔子已经声称“邦有道,贫且贱焉,耻也”(《论语·泰伯》),或“邦有道,谷”(《论语·宪问》)。

当面临“君子退而不显众”时,司马季主对卜者给出一番自我标榜的高论,无非是在为“君子处卑隐以辟众,自匿以辟伦”(《史记·日者列传》)辩护。对于这种“辟众”“辟伦”的行为,孔孟一系则有专门的批评。“辟众”无非是要与鸟兽同群,而孔子云“吾非斯人之徒与而谁与”;“辟伦”则必然陷入“欲洁其身,而乱大伦”(《论语·微子》)的境地。战国时齐国贤士陈仲子“辟兄离母,处于于陵”,正是“辟伦”“辟众”的典型例子,孟子对此毫不留情地批评道:

司马季主以卜者身份关注社会治理,不满所谓“才不贤而托官位”的窃位现象,倒是很好理解:为了表示对窃位的不满,就变身为隐者,成为卜者的代言人。这样固然远离了仕途名利场,却如何保障“才贤不为,是不忠也”的承诺呢?要想凭靠卜者这一角色达到“除群害”的目的,显然不切实际。司马季主的说法看起来儒道各家都沾了些边,结果整得“四不像”,实则哪一家都靠不上——除了论卜者夸夸其谈而言过其实之外,其他各方面都很一般,没有任何思想旨趣超出儒家的应对范围之外。要说能让贾谊这样的儒生瞠目结舌,根本就是无稽之谈。更不用说,最后得出“道高益安,势高益危”这样的结论不过表明,当司马季主的灵魂面对“势高益危”这样的情势时,“道”已沦为仅仅事关个人安危的惜命之道。所谓“夫卜而有不审,不见夺糈;为人主计而不审,身无所处”,不外乎混迹百姓中占卜,即便有什么差错,照样可以饮酒食肉,这好过在帝王身边出谋划策,稍有不慎便身首异处。后者虽势高却充满风险,前者虽势卑却可保平安。道高与否,心思全系于个人利害,可见其思想境界不过类似于杨朱一系的“贵生”“保真”,与儒家“人能弘道”及“有杀身以成仁”(《论语·卫灵公》)相比,根本不在同一层次。道一旦流入卜者之术,可谓每况愈下,无足道也。

作者简介

延伸阅读

编 辑|吴俊锋

关注我们

如有涉及版权问题,敬请联系本公众号删除。