新刊首发|周旭光:《盐铁论》中的匈奴问题论辩再考察

编 者 按

汉昭帝始元六年(公元前81年)二月,以御史大夫桑弘羊(公元前155—前80)为代表的汉朝官员与修习儒术的贤良、文学在京师就盐、铁、酒等专营政策问题展开了一场著名论辩,历时5个多月,史称盐铁会议。汉宣帝时,桓宽(生卒年不详)据会议记录撰成《盐铁论》一书,成为后世了解会议论争的主要材料。

《盐铁论》以论辩的形式展开,其中的核心争论之一是汉朝对匈奴的战与和。以往学界对这一问题的研究主要从以下几个角度出发:一,从政策角度分析论辩中的匈奴政策及其演变;二,从对外关系角度出发,基于汉朝与匈奴的关系史讨论民族关系问题,或从战略文化角度分析论辩双方的对外战略思想;三,从道德政治观冲突的角度分析论辩双方在义利之辨等问题上的冲突。事实上,这场论辩首先涉及政策与战略层面:御史大夫主张继续征伐匈奴,贤良和文学则针锋相对地主张停止战争,以道德教化匈奴。不过,在具体的论争中,除了现实考量之外,双方的观点也与更深层的道德政治观念相关。在征伐与教化的不同策略背后,实际上是对战争与教化、武力与道义的不同理解。由此,《盐铁论》中的匈奴论辩不仅是政策与战略层面的论争,也是基本政治观念之争。以往的研究主要集中于义利、王霸等问题,较少涉及战争与教化等基本政治理念。本文尝试围绕“战争抑或教化”问题分析《盐铁论》中的匈奴论辩,以此理解论辩背后所蕴含的政治哲学问题。

(汉)桓宽 撰,(明)张之象 注,明嘉靖年间程荣重修本

一 御史大夫的战争观念

及贤良和文学的批评

御史大夫的战争观念

秦既并天下,东绝沛水,并灭朝鲜,南取陆梁,北却胡、狄,西略氐、羌,立帝号,朝四夷。舟车所通,足迹所及,靡不毕至。非服其德,畏其威也。力多则人朝,力寡则朝于人矣。

在桑弘羊看来,秦统一六国后又继续征伐四夷,最终实现了“舟车所通,足迹所及,靡不毕至”的伟大功业,将包括中国与四夷在内的整个天下都纳入了自己的秩序范围。这一对秦与四夷关系的论述或许有夸大之辞,但其意图十分明显,那就是要以秦政征服四夷的史例为汉朝征伐匈奴辩护。这一辩护在观念上的前提是,通过战争手段建立囊括四夷的天下秩序是可欲的。战争作为实现天下秩序的手段,在天下秩序的扩张中获得正当性。针对贤良文学“以德服人”的主张,桑弘羊进一步对比“德”与“力”,指出仅靠“德”无法实现政治体的对外扩张,只有足够的武力才能让其他政治体服从。

桑弘羊对战争的肯定首先是基于事功,即将战争视为实现伟大功业的手段。有研究者认为,其言论体现的是“崇力尚利的政治理念”。但桑弘羊对战争的理解并没有完全排除“德”的因素,似乎将战争仅仅视为对暴力的运用。他对“德”的贬低与对“力”的推崇是针对贤良文学而发,具有特定的语境。若考虑到桑弘羊在论辩中的其他表述,便不难发现他并未完全从非道德的立场理解战争。

▲ 桑弘羊像,潘缨 绘

在桑弘羊看来,对匈奴的战争是讨伐不义,在道义上具有正当性。匈奴公然侵扰边境是“仁义犯而藜藿采”(《盐铁论校注》,页444),这伤害了崇尚仁义的中原人民。桑弘羊以太王、孔子之言来证明,不仁者对仁者的伤害不可容忍。为了消除来自匈奴等不仁者的侵扰,动用武力就具有正当性和必要性——“是以县官厉武以讨不义,设机械以备不仁”(《盐铁论校注》,页444)。这一论证的关键在于,匈奴为不仁不义的一方,战争作为征伐不义、捍卫仁者的手段而得到辩护。可见,桑弘羊清楚道义对于武力运用的重要性,因此才会基于道义原则为讨伐匈奴辩护。

桑弘羊对战争双方是否具有道义的考量,可见于他在其他问题上的论述。例如他提到,在汉朝与之和亲并给予丰厚的物质利益之后,匈奴仍然“不纪重质厚赂之故改节,而暴害滋甚”(《盐铁论校注》,页479)。他指出匈奴不顾汉朝的礼遇反复侵扰这一事实,既是为了说明匈奴在行为上的不合道义,也是对不仁者伤害仁者的印证。此外,桑弘羊还从匈奴的民族秉性出发论证其不义——匈奴人缺乏诚信、贪图利益、欺诈成性:

今匈奴挟不信之心,怀不测之诈,见利如前,乘便而起,潜进市侧,以袭无备。(《盐铁论校注》,页508)

桑弘羊在对比汉匈的强弱时指出,汉之所以强于匈奴,首先在于汉朝重礼义:

(匈奴)内则备不足畏,外则礼不足称。夫中国天下腹心,贤士之所总,礼义之所集,财用之所殖也。(《盐铁论校注》,页542)

匈奴缺乏合乎礼法的政治原则,而中国则为礼义之邦,因此中国对匈奴的讨伐是“以义伐不义”(《盐铁论校注》,页542),属于正义战争。义与不义不仅是发动战争是否具有正当性的条件之一,也是判断战争双方强弱的一个因素。

桑弘羊进一步将征伐匈奴视为王者履行“讨暴卫弱”的道义责任:

古者,明王讨暴卫弱,定倾扶危。卫弱扶危,则小国之君悦;讨暴定倾,则无罪之人附。今不征伐,则暴害不息;不备,则是以黎民委敌也。《春秋》贬诸侯之后,刺不卒戍。行役戍备,自古有之,非独今也。(《盐铁论校注》,页446)

讨伐残暴的国家、护卫弱小的国家与民众,这是王者在道义上的责任。王者通过正义战争除暴安良,可以展现其德性,从而使小国归附。由此,战争就不仅在道义上可辩护,而且本身就是道义的要求与体现。将战争的正当性建立在“讨暴卫弱”之上,不仅与前述“讨伐不义”的论证在逻辑上一脉相承,而且还有所推进。因为,征讨不义诉诸的是防备匈奴的侵害,更多是防御性的——“讨不义”与“备不仁”并举足以表明这一点,而“讨暴卫弱”的论点以道义的实行者与捍卫者自居,从而显得更为积极。何况,征讨不义的论证从汉与匈奴这一特定的敌我关系出发,而“讨暴卫弱”则将之提升至更具普遍性的层面。与此相应,战争也被视为具有普遍性的事物。“讨暴卫弱”的论点预设了强弱二分的世界状态,残暴者凭借武力伤害弱者,而王者也只能凭借武力克制暴者,以维持道义。由此,拥有武力成为实现道义的前提与基础,这意味着,道义的战争具有必然性。桑弘羊引用《春秋》为战争的正当性提供依据,以自古已有“行役戍备”等军事行动为战争提供历史经验的证明。凡此可见,对桑弘羊来说,战争并非仅仅是应对匈奴的一时策略,毋宁说它属于政治生活不可或缺的方面。

桑弘羊还从维护政治共同体的角度论证应继续征伐匈奴。一方面,王者应当“包含并覆,普爱无私”(《盐铁论校注》,页207),对中原民人与边境之民应一视同仁。边民遭受匈奴侵扰,中原民人有义务在财力、人力上帮助边民。另一方面,从地缘政治角度看,边境安定是维护中原安定的重要保障,因此,为了边民与边境的安宁,必须坚持对匈奴的作战姿态。桑弘羊的这一论点诉诸对共同体的维护,即中原与边境作为一个政治共同体,不论基于道义还是利益都应当共同抵御外敌——这一主张实际体现出桑弘羊“作为政府高层”具有“全局意识和统一意识”。换言之,维护大一统的政治共同体乃是战争正当性的来源之一。

最值得注意的是,桑弘羊诉诸儒家提倡的孝道来为继续征伐辩护。在他看来,讨伐匈奴是汉武帝为了臣服四夷所开辟的功业,臣子应当继承先帝未完成的功业并努力完成。他以华夏共同体的历史作为论据,提到周文王受命而武王继之以伐纣,秦国的霸业经秦穆公和秦孝公而不断开拓,尤其“黄帝以战成功,汤、武以伐成孝”(《盐铁论校注》,页480)。凡此论说都将继承先帝未竟之业视为尽孝,从而将征伐匈奴与儒家的孝道伦理结合起来。

▲ 《盐铁论校注》

王利器 校注,中华书局2023年版

贤良和文学对御史大夫的批评

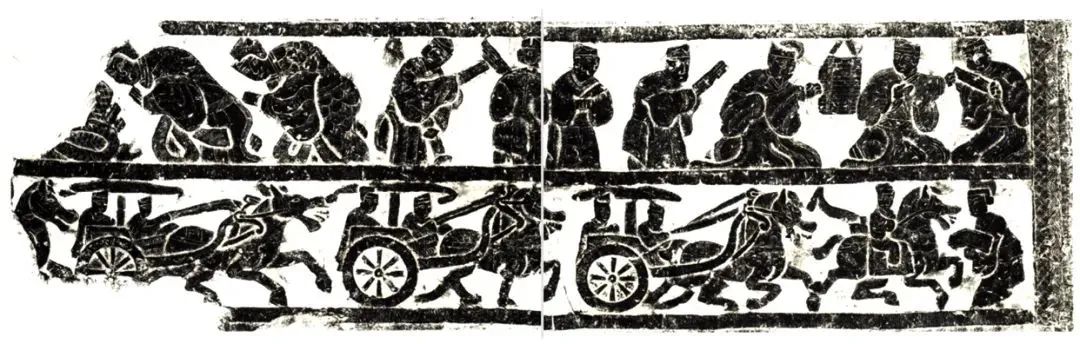

▲ 汉代儒生读经辩论画像石拓片(局部),山东临沂吴白庄汉墓出土

贤良和文学对桑弘羊的批评可以归结为两点。最突出的论点是,大规模战争会给民众带来巨大伤害,甚至会危及内政的稳定——秦国同样是贤良喜欢提到的例子,所谓“秦所以亡者,以外备胡、越而内亡其政也”(《盐铁论校注》,页445)。文学批评秦国开边,“竭中国以役四夷,人疲极而主不恤,国内溃而上不知”(《盐铁论校注》,页481),最终导致亡国。文学所言的“人疲极”“国内溃”与贤良所言的“内亡其政”相呼应,不外乎担心民众负担过重会导致国内秩序崩溃。贤良和文学在对外战争与内政崩溃之间建立起直接的因果关系,使外部安全问题转化为内部安全问题。由此不难看出,贤良和文学反对继续征伐主要是基于内政的考量,而内政稳定的关键则在于爱惜民力,因此,他们不厌其烦地反复申说对外战争会导致民生凋敝。

需要注意,贤良和文学并未反对所有战争。在对比周、秦用兵的差异时,文学的说法是:

闻文、武受命,伐不义以安诸侯大夫,未闻弊诸夏以役夷、狄也。(《盐铁论校注》,页80)

这与其说是承认正义之战的必要性,还不如说文学不敢否认文武讨伐不义的先例,因为即便在这一语境中,文学仍然强调针对四夷发动的战争对诸夏的民众造成了沉重负担。他们没有看到,安定的生存环境需要一代甚至数代民人的战斗来换取,而战斗就会有人力和物力的牺牲。贤良的论点显得更为精致一些,他们提出了古今战争的差异问题:

古者,天子封畿千里,徭役五百里,胜声相闻,疾病相恤。无过时之师,无逾时之役。内节于民心,而事适其力。是以行者劝务,而止者安业。(《盐铁论校注》,页446)

贤良的意思是,古代战争规模较小,作战的距离近、时间短,不会超出民众所能负担的能力范围,不会对民众的心理造成大的伤害。而今时的战争则与古代相反,往往“绝殊辽远,身在胡、越,心怀老母”(《盐铁论校注》,页446)。由于战争规模过大,距离远、时间长,动用的人力物力较多,难免对民众的生活和心理都造成巨大负担。由此可见,贤良与文学一样,判断是否应当征伐,主要与战争的规模相关。换言之,贤良和文学真正反对的是汉武帝以来的大规模战争,而非有节制的战争。

即便如此,贤良和文学仍然从根本上否定了将战争视为王者实现道义与秩序的必要前提的观点。在桑弘羊看来,王者要承担起“讨暴卫弱”的道义责任及实现四夷来朝的天下秩序,就需要凭靠战争这一手段。贤良和文学不认可这一观点,在他们看来,单凭武力不一定就能够建构良好的秩序,秦国因对外征伐而导致人心尽失、国内秩序崩溃就是例子。问题在于,实现道义与秩序所需的并不是武力而是德:

故任德,则强楚告服,远国不召而自至;任力,则近者不亲,小国不附。(《盐铁论校注》,页507)

贤良和文学相信,道德感召可以使远国自动归附,而单纯使用武力则只会众叛亲离。即便对待匈奴这样的暴者,也可以通过“以德怀人”进行感化。这一论点的前提是,武力的运用并不具有道义上的正当性,单靠强力无法建构有效的秩序。因此,贤良和文学主张“去武行文,废力尚德”“以仁义导之”(《盐铁论校注》,页507)——以德取代武力成了对内与对外的根本政治原则。

贤良和文学对主战派的批评表明,他们对政治生活的理解相当理想化。对于汤、武主导的战争,他们只能以圣王为由来解释,强调那是在尊重民力与民心的前提下进行的战争。秦国的国君不是圣王,其战争行为自然会被否定,汉武帝不是圣王,他主导的抗击匈奴的战争也遭到针砭。换言之,合乎道义的战争只存在于理想中的三代,秦汉以来的战争统统遭到否定。在今天看来,这种观点究竟反映了怎样的一种思维逻辑,殊难理解。

▲ 汉代胡汉交战画像石拓片,山东苍山县文管所 藏

论辩双方的战争观的差异可以总结为两点。第一,双方对战争与秩序的关系的理解不同。对御史大夫而言,战争对于实现天下一家的理想秩序是必要的,对于维护现存秩序来说武备也不可或缺。但对贤良和文学而言,其理想中的秩序以德教为中心,应对现存秩序危机的方式也只能靠教化而非靠武力。第二,双方判定战争合理性的标准不同,由此对战争正当性的理解也不同。御史大夫基于现实标准,从维护政治体的安全与利益的角度理解战争的正当性。贤良文学则以三代理想来看待汉武帝以来的对外战争,只有文、武那样受命的有德之君的征伐才是正当的。而且文、武的征伐也仅仅是德教未完善时不得已的辅助——武王伐殷“以义取之,以德守之”,动用武力只是通向德治的辅助手段。战争被视为教化不完善的表征,战国以来的战争无不是“周道衰,王迹熄”的证明(《盐铁论校注》,页520)。

二 贤良和文学“以德怀远”

的政治观念及其困境

贤良和文学否定通过战争解决匈奴问题的正当性,主张通过道德感化匈奴,其背后的政治观念涉及德与建立天下秩序的关系问题。我们首先需要考察的是,德如何能够实现四夷来朝的天下秩序,其实现方式及背后的机制是什么?第二,以德怀远的理论前提是什么?又会面对怎样的困境?

“德”与天下秩序的实现

夫治国之道,由中及外,自近者始。近者亲附,然后来远;百姓内足,然后恤外。(《盐铁论校注》,页208)

贤良将这一原则视为儒家传统:

古者,君子立仁修义,以绥其民,故迩者习善,远者顺之。是以孔子仕于鲁……务以德安近而绥远。(《盐铁论校注》,页445)

王者中立而听乎天下,德施方外,绝国殊俗,臻于阙廷……群生庶物,莫不被泽。(《盐铁论校注》,页514)

昔周公处谦以卑士,执礼以治天下,辞越裳之贽,见恭让之礼也;既,与入文王之庙,是见大孝之礼也。目睹威仪干戚之容,耳听清歌雅、颂之声,心充至德,欣然以归,此四夷所以慕义内附。(《盐铁论校注》,页437-438)

周公向夷狄展示的首先是礼义,即恭让、大孝等德性品质,这主要体现于符合礼节的行为,因此礼仪非常重要,即通过“威仪干戚”“雅颂之声”让夷狄的内心受到德的感染。换言之,“以德怀远”之“德”并非抽象的观念,而是具体体现于礼乐仪式。从需要展示“威仪干戚”来看,“德”与武力并非没有关系,或者说“德”仍然需要武力的“威”来支撑。

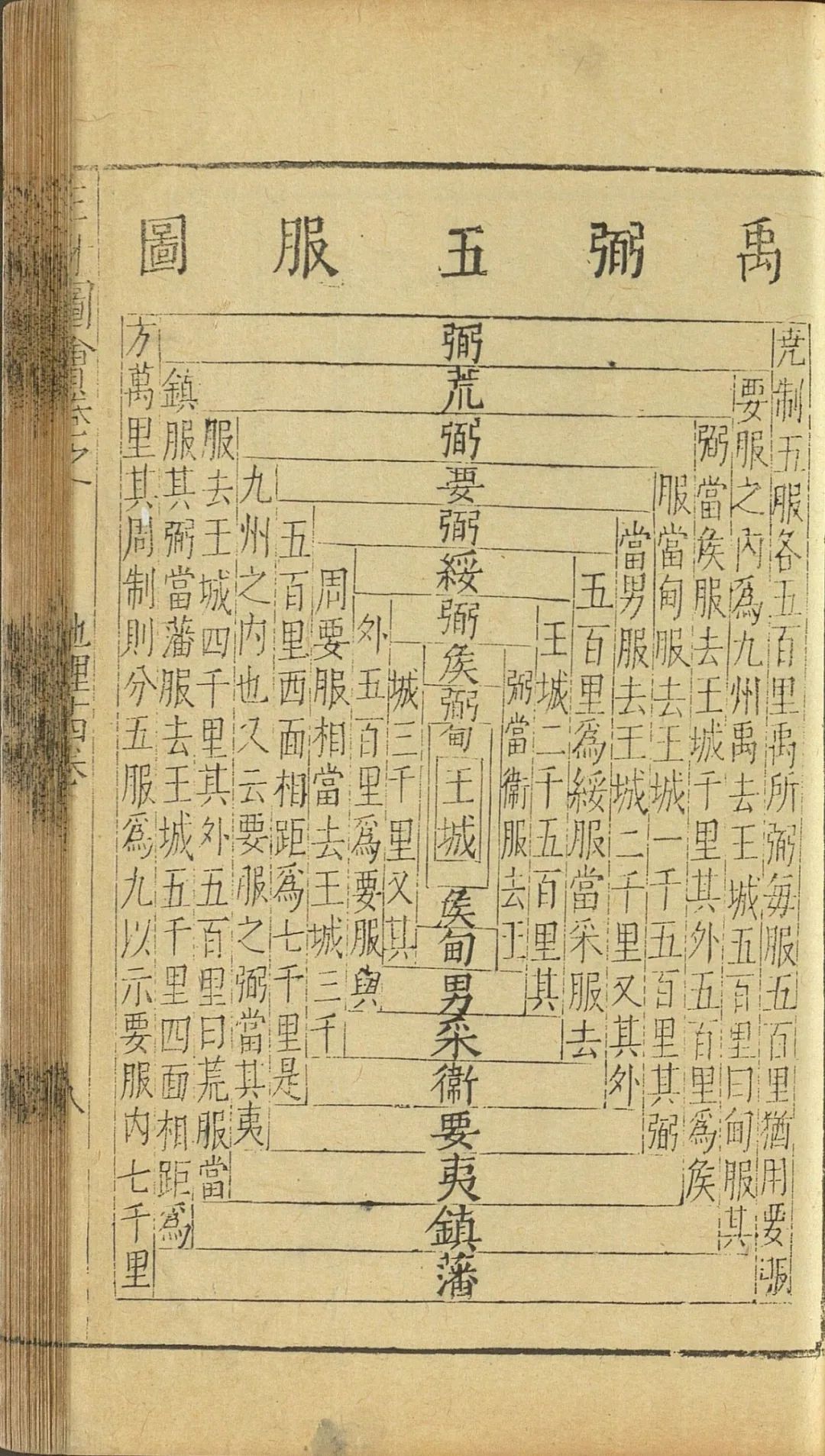

古者,天子之立于天下之中,县内方不过千里,诸侯列国,不及不食之地,《禹贡》至于五千里。(《盐铁论校注》,页207-208)

由此可见,文学心目中的天下秩序由三部分构成:居中的天子、诸侯列国、“不食之地”。不难设想,天子直接控制的区域有限,“不食之地”则相当广袤,诸侯之地是两者之间的隔离地带。这样一来,夷狄实际处于未受中国教化与控制的状态,天子对待他们的方式是:

圣王不加兵,不事力焉,以为不足烦百姓而劳中国也。(《盐铁论校注》,页543)

这意味着,天子并不要求未开化的夷狄臣服,遑论进行征伐——但是,这不等于不教化夷狄:

王者博爱远施,外内合同,四海各以其职来祭。(《盐铁论校注》,页526)

文学反复描述了夷狄仰慕中国的德义而自动归附的“外内合同”图景,似乎四海之内依据职分履行祭祀义务是自然而然的事情。而且即便王者之德已经施及远方,四海之内仍然存在内外之分,尽管此时这一区分已不再那么严格。由此可见,贤良和文学的“以德怀远”主张所依傍的内外有别的天下秩序是动态的,他们显然相信,随着德教的扩展,夷狄与中国的关系会有所改变。

“以德怀远”的前提及其困境

范蠡出于越,由余长于胡,皆为霸王贤佐。故政有不从之教,而世无不可化之民。……故公刘处戎、狄,戎、狄化之。太王去豳,豳民随之。周公修德,而越裳氏来。其从善如影响。为政务以德亲近,何忧于彼之不改?(《盐铁论校注》,页514)

在文学看来,只要政教施行得当,所有人都可以被教化。文学给出的是前后对应的两组例证:春秋末期的越国大夫范蠡和春秋时期的晋国人由余都是出身夷狄而臣服于中国霸主,从而是接受教化的代表;古代周部落的杰出首领公刘、上古周氏族首领太王以及周公都凭靠德行感化夷狄,从而是施行教化的君主的典范。文学由此推论:只要为政以德,就一定能教化夷狄。

▲ 孟子(约前372年—前289年)

从政治常识出发不难看出,基于性善论的“以德怀远”观念面临着困难:基于性善论的教化观能否突破人性的自然差异本身就是一个问题。桑弘羊在批评贤良文学的主张时,强调的正是其不切实际:匈奴本性贪婪、逐利、残暴、缺乏诚信,其生活方式、政治组织与伦理观念皆与仁义的中国存在巨大差异,中国的礼义根本无法教化他们。正因如此,桑弘羊才指出,“圣主循性而化,有不从者,亦将举兵而征之”,“自古明王不能无征伐而服不义”(《盐铁论校注》,页519)。人性的自然差异并非教化所能改变,教化只能循性而为。如果存在不可教化之人,那么义与不义的冲突就无法单纯靠道德教化的方式来解决,用武力克制仍有必要。

贤良和文学并非不知道匈奴人与中国人的品性差异,难以理解的是,贤良虽然看到匈奴既无定居的生活方式、也无男女有别的伦理观念,甚至将之视同禽兽,却又以此批评桑弘羊以礼义要求匈奴,以至让中国陷入战争(《盐铁论校注》,页444-445)。我们不得不说,贤良和文学的主张很难自圆其说。儒家的教化特指尊卑有序的伦理政治秩序,它基于农耕所提供的定居生活方式,孟子的性善论实际基于周礼的塑造,他所说的人同此心指中国人的心,不可能涵盖夷人之心,从而并不具有自然的普遍性——既然如此,“以德怀远”何以可能让四夷归附?

事实上,贤良和文学所凭靠的孟子性善论与《禹贡》的远近内外秩序观也难以兼容。后者基于中心与边缘、自我与他者间的差异,或者说基于夷夏之别,而性善论则指向共同体的人性,并推论所有人就其本性而言都具有向善的可能。对孟子性善论的解释和应用在哲学上拔高,不可避免会否定夷夏之间的自然差异,甚至“势必会解构夷夏之间的坚固壁垒”。贤良和文学没有看到,“以德怀远”论实际上基于这样一个预设,即周礼不可能也没有必要打破地理、文化、政治制度和生活方式的差异,正因如此,《禹贡》设想的天下秩序是一个内外之别的差序结构,王者之德的影响力由中心到边缘逐渐减弱。这无异于承认,差序结构与普遍同质的道德图景不相容。

三 御史大夫与贤良文学

之争的政治哲学问题

四 结语

严格来讲,盐铁会议中的匈奴论辩与上述问题并不相干,因为御史大夫主张延续武帝时期的征伐政策,目的并不是扩张文明的边界,而是消除长期以来面临的匈奴侵扰这一外患——将匈奴逐出塞外。贤良和文学口头上主张以儒家理想中的德教感化匈奴,其真实的理由是民生已经因为长期征战而疲惫不堪,他们在论辩中诉诸德性教化,如果不是一种托辞,那就是迂腐的表征——毕竟,的确可能有教条化的儒生会相信,单凭教化就可以克服群体间的差异。御史大夫认为,不同群体的生活方式及人性的差异无法调和,在冲突发生时只能诉诸武力去克制差异,这一观念转化为现实的政策路线即为对他者的武力防备乃至征服。

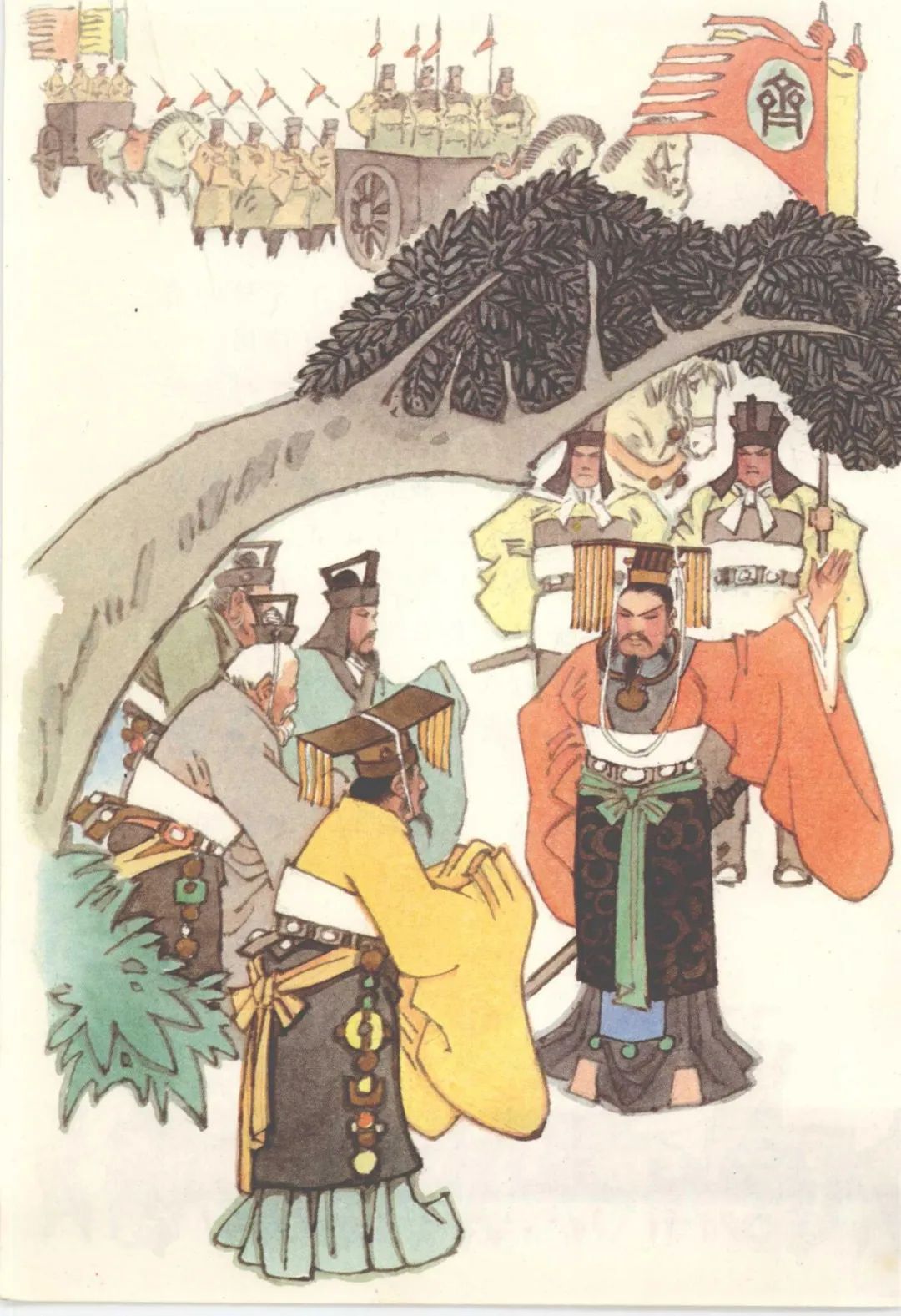

▲ 盐铁之议

双方的论辩最终陷入僵局,无法取得一致,实际体现了任何政治共同体都会面临的难题:当政治体遭遇重大困难时,总会出现重大分歧。这时,战略决策方面的争议往往难免会延伸到基本政治观念层面,而实际上解决这类争议更多得靠实践智慧的运用。于是我们看到,盐铁会议上的论争双方“不再考虑如何切实地解决问题”,而是想方设法“推翻对方的观点”,最终沦为一场没有共同目的的“辩论赛”。如果要切实解决问题,应该是御史大夫凭靠审慎的实践智慧做出决断,没必要召集贤良和文学来商议。如果说盐铁会议有历史意义的话,那么,其意义首先在于,它让今天的我们看到,汉帝国的治理未必那么“专制”,反倒是颇为“民主”——甚至是过于“民主”。这场论辩的局限及反面教训也许就在于此。

作者简介

周旭光,广东汕头人。中山大学哲学系逻辑学专业,主要研究中国逻辑史、中国哲学。

延伸阅读

首发|雷天籁:董仲舒的历史观——评黄铭《推何演董:董仲舒〈春秋〉学研究》

关注我们

插图来自网络,与文章作者无关。

如有涉及版权问题,敬请联系本公众号删除。