新书上市丨朗佩特《施特劳斯与尼采》修订本(田立年 贺志刚 等译)

施特劳斯与尼采(修订本)

[加]劳伦斯·朗佩特 著

田立年 贺志刚 等译

华夏出版社,2025年8月

西方传统 经典与解释

朗佩特集

刘小枫 主编

内容简介

在《施特劳斯与尼采》这本书中,杰出的尼采专家朗佩特教授从新的视角评估了施特劳斯与尼采的关系,引发了热烈争议。书中细致入微、探幽索隐地考察了施特劳斯的枢纽性文章《尼采〈善与恶的彼岸〉的谋篇》。这篇文章写于施特劳斯辞世前不久,收于施特劳斯生前最后一部作品中,并被置于书的正中央位置。朗佩特的研究表明,此文表现出施特劳斯对尼采的喜爱和借鉴,远远超过了施特劳斯的追随者们所能容忍的程度。而且,文中包含了施特劳斯公开出版过的最重要的尼采解读,它澄清了尼采的“自然”概念和人类精神历史的概念,阐明了尼采思想中两个基本主题——权力意志和永恒轮回——之间的逻辑关系。

目 录

修订本说明

中译本说明

导言

第一章 施特劳斯的尼采研究

第二章 施特劳斯如何读《善恶的彼岸》

第三章 尼采在柏拉图式政治哲学史上的位置

第四章 施特劳斯在柏拉图式政治哲学史上的地位

第五章 尼采的启蒙

附录 注意尼采《善恶的彼岸》的谋篇

尼采和施特劳斯作品简写表

参考文献

施特劳斯《注意尼采〈善恶的彼岸〉的谋篇》索引

综合索引

修订本说明

本书是我组译的第一本研究施特劳斯的专著,初版于2005年。整整20年过去了,迄今我仍以为,它是最好的施特劳斯导读——不是之一。

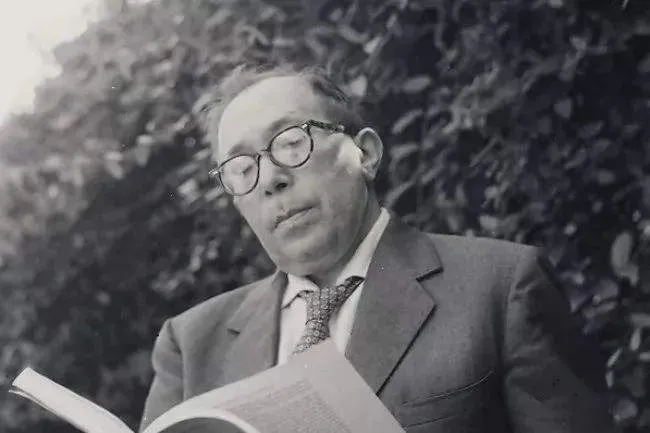

▲ 施特劳斯(Leo Strauss,1899—1973)

尼采宣告了自柏拉图以来的西方哲学的终结,并力图开启全新的“未来哲学”。海德格尔和施特劳斯这两位尼采之后的大哲人都极为认真地看待尼采对哲思本身的彻底更新,并发展出截然不同的后尼采哲学:前者沿着尼采的路向奋勇前行,引导出形形色色的激进哲学,后者则拒绝尼采发出的哲学应成为诗意创造的呼吁,坚定地回归古典政治哲学。施特劳斯是在透彻审察尼采的“未来哲学”构想的理据之后做出的决断,而朗佩特教授的这部专著则是对施特劳斯的尼采审察的再审察——热爱思考之人不难从中获得丰富且深透的思想经验。

本书初版由多人合译,可见当时我的心情何其急迫,希望年轻学子能尽早读到此书,并从中获益,别像我那样走太多弯路。其时我们对施特劳斯的理解还处于入门阶段,而20年后的今天,我国学界对施特劳斯学述已不陌生。值此再版之际,我安排滑骐印博士统校全书,既订正讹误,也消除因多人合译而来的文风差异。

内文试读

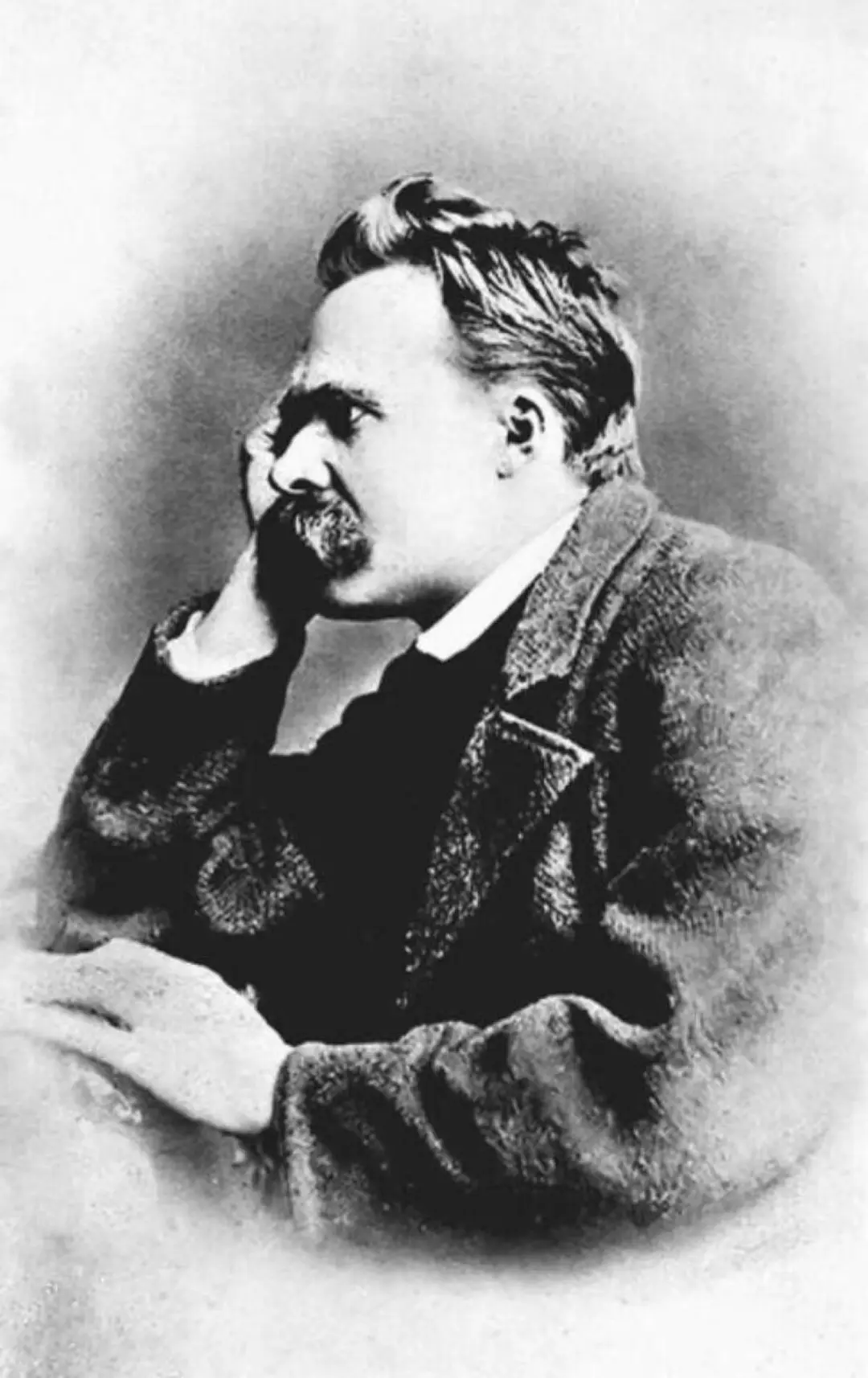

“有些人死后才出世”,这是尼采说的话。他想到了自己,很清楚自己冒的风险:若把自己的再生交与读者决定,那么生出来的尼采可能不是他自己,而是别的什么人——可能是伊丽莎白([译按]尼采的妹妹)心中的尼采、海德格尔心中的尼采、大众传言中的尼采,或者干脆就是嘴里说着“超人”“畜群”“复仇”和“不要忘记鞭子!”的尼采。要是这样的话,尼采就该再死一次。

▲ 尼采(Friedrich Wilhelm Nietzsche,1844—1900)

尼采尽力做准备,日后好再生为他自己。他在自己著作的末尾说:“大家注意!我的观点就是诸如此类的。总之,不要把我当成其他的人。”尼采再三呼吁“大家注意!”他明白,为少数特别的读者写的那些危险的书,人人都可以阅读,不免有人误用。

施特劳斯是少数特别的读者中的一个。他思想敏锐、富于胆识,不轻信别人的观点,是继莱辛之后哲学修辞史上少有的受过训练的读者。这位读者有心慢慢地研读,“进入更深的层次,又前前后后仔细地思索,有所保留,有所敞开,眼睛放尖一点,指头放慢一点……”,可见思想十分活跃。施特劳斯写了篇幅不长,只有17页的论文来评述尼采的思想。这篇论文以“注意尼采《善恶的彼岸》的谋篇”为标题,只有在以此为标题的论文里,尼采才再生了,再生为他自己。

作者简介

书讯来源:华夏出版社

经典与解释·华夏 | 朗佩特《尼采的使命——〈善恶的彼岸〉绎读》(李致远、李小均 译)

新书推荐 | 朗佩特《哲学与哲学之诗:施特劳斯、柏拉图、尼采》

插图来自网络,如有涉及版权问题,敬请联系本公众号删除。