新刊首发|冯一:《斐勒布》中的技艺、尺度与善的生活

编 者 按

本文刊于《古典学研究》2025年第3期(总第6期),注释从略,感兴趣的读者可查阅原刊。

技艺(τέχνη)是柏拉图哲学的关键概念。柏拉图不仅将技艺制作视为宇宙大全的生成模式,还在多篇对话中称之为“神的赠礼”,以表明技艺对人生活的重要意义(《普罗塔戈拉》321c;《治邦者》274d;《斐勒布》16c)。

虽然在柏拉图的对话中有关各种技艺现象的谈论无处不在,但他却从未明确界定技艺的概念,这引起了关于技艺本性的争论。特伦斯·埃尔文的观点很著名,即柏拉图对话中苏格拉底对德性与幸福的探究广泛利用了技艺类比——每当苏格拉底回答“知识如何保障幸福”的问题时,他总是试图将其类比为技艺制作产品来给出解答,而这一类比明显与将德性本身视为目的的观点相冲突。埃尔文将柏拉图的技艺理解为生产手段,而他对技艺类比的批评则是以亚里士多德对技艺与明智的划分为背景。按亚里士多德的看法,苏格拉底显然没有区分可能指向不同目的的能力与仅仅为了正确目的而使用能力的稳定倾向(《尼各马可伦理学》1103a)。与埃尔文的观点相对立的是一种将技艺“碎片化”的立场,如大卫·鲁奇尼克认为,柏拉图并没有统一的技艺概念,生产产品的技艺与不生产产品、仅考虑其本身如何的理论活动都属于技艺。这一说法虽然将技艺从工具主义的狭窄定义中解脱出来,却由于柏拉图使用技艺概念时不精确而损害了概念本身。

通过考察柏拉图如何在晚期对话《斐勒布》中使用技艺概念,本文旨在指出,上述两种对柏拉图技艺概念的解读均未切中肯綮。我们将会看到,在柏拉图那里,技艺概念有着内在地关涉善、实现善的核心意义。

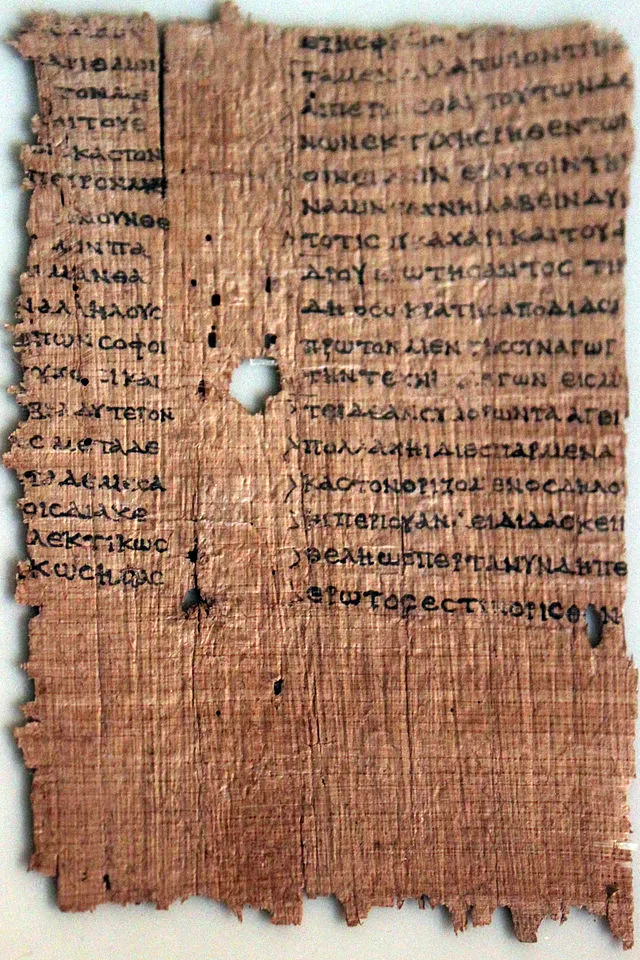

▲ 柏拉图 《斐勒布》早期抄本,约二世纪

一 技艺的核心意义

在亚里士多德笔下,技艺是五种理智德性之一,它既有别于关注普遍必然事物的知识(ἐπιστήμη),也有别于考虑善的明智(φρόνησις),而是对产品的制作。与亚里士多德相比,柏拉图看待技艺的方式相当不同。首先,知识与技艺在柏拉图那里没有明显区别,二者总是混用,甚至直接等同——比如:

如果一种技艺是关于某些事物的知识,而另一种技艺是关于另外一些事物的知识,我就称之为不同的技艺。(《伊翁》537d–e)

又比如:

医术不就是关于健康的知识吗……作为关于健康的知识,医术对我们有什么用处,又造出什么,我会说,它的益处可不小,因为它造出健康,而健康对我们是个美的产物,如果你认可这一点。(《卡尔米德》165c–d)

尤为引人注目的是通过καὶ形成叠式词(doublets):

你不能够凭技艺和知识(τέχνῃ καὶ ἐπιστήμῃ)谈论荷马,倘若你能凭技艺谈论,那你也就能凭技艺谈论所有其他诗人喽。(《伊翁》532c)

“既然是衡量,明显必然是一种技艺和知识啦?”他们也会同意说 [ 是这样 ]。(《普罗塔戈拉》357b)

学界常常将这种技艺理解为专家知识(expertise),而专家的权威性在于能够判断好坏:

许多人看似具有良好的身体状态,任何人都不容易察觉他们并不具有良好状态,除了一名治病者和某位体育专家。(《高尔吉亚》464a)

专家具有这样的权威,基于技艺不同于经验(ἐμπειρία):后者意味着 “熟能生巧”,前者则能就相关对象的原因(αἰτία)讲出逻各斯(λόγος)。在《高尔吉亚》中我们可以看到苏格拉底说:

我肯定它不是技艺而是经验,因为它根本不能给出逻各斯以说明它为之提供东西的那个东西,以及它所提供的那些东西在性质上是怎样的东西,以至于不能说出每个东西的原因,而我不称任何缺乏逻各斯的事务为技艺。(《高尔吉亚》465a)

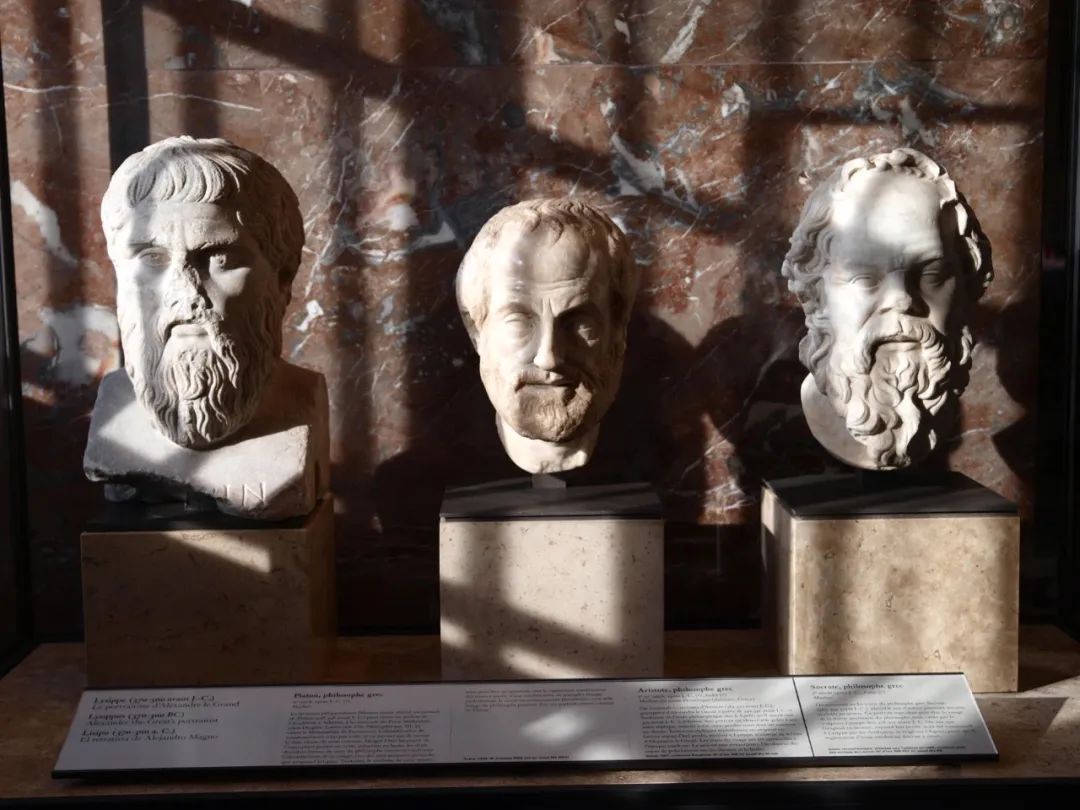

▲ 柏拉图、亚里士多德和苏格拉底雕像(从左至右),法国卢浮宫 藏

根据《斐多》中的界定,原因在宽泛意义上指任何能够起解释作用的东西。而真正的原因是万事万物何以存在才最好的目的论解释,用以辅助真正原因发挥作用的则是辅从性的条件(《斐多》97c–98b)。至于真正的原因,我们在《理想国》中可以读到:

每种器具、生命、行动的卓越性、美以及正确都不是着眼于其他,无关乎任何别的,而是着眼于它的功用(ἔργον),为了后者它被制造出来,或为了后者它自然生成出来。(《理想国》601d)

功用标志着存在的最好状态,体现着事物或行动本身的完满(τέλος)。例如,马的卓越与完满体现于马本身,马的理念给出了马之为马的本质规定——事物的情况便是如此。因此,在严格意义上,技艺要求用逻各斯呈现事物本质,并以之为标准判断好坏。

技艺还要求掌握与实现善的存在相关的那些辅从性条件。以柏拉图对话中最常提及的医术为例,医术关注生命存在的最好状态——健康。医生首先能用逻各斯呈现生命健康的本质,并以此为标准区分病态,还能认识身体的物质与生理构造特性,从而知道如何在具体的身体中制造健康。

在柏拉图看来,技艺首先且必须把握对象的善,并发挥照料对象的作用(《游绪弗伦》13b)。在柏拉图笔下,技艺显得自然地寻求和提供对象的利益:医术不考虑医术的利益,而是考虑身体的利益;马术不考虑马术的利益,而是考虑马的利益;其他任何技艺考虑的也都不是自身的利益,而是技艺对象的利益。在这个意义上,技艺统治着它们的对象,乃至被称为其对象的主人(《理想国》341d–e)。

柏拉图从两个相互关联的层面强调这一限定。首先,不考虑善的技艺是虚假的,根本不能称之为技艺。在《高尔吉亚》中,苏格拉底尖锐地指出,智术师的修辞术即使具有高度复杂的规则和程序也算不上技艺,而仅仅是一种谄媚。因为,修辞术不过是显得认识善,实际上是想要通过操控人的情绪达到某种结果(《高尔吉亚》464b–465b)。与此相对,医术只能导致健康,不能导致其他,否则便不能称之为医术(《理想国》340d–e)。诸神的技艺也是如此,作为制造者,诸神除了最美之事外,做其他任何事都不曾为神法所允许(《蒂迈欧》30b)。

其次,考虑善的诸技艺之间还存在目的与手段之间的关联。比如,生产技艺服务于使用技艺,使用者必须对使用的东西有充分的经验,并告知制造者使用的东西有何好处和缺点(《理想国》601d)。这种关联表明,一方面,善的知识是总体性的,任何技艺都必须在最终目的限定的关联整体中才能得到真正定位;另一方面,只有围绕整体目的来谈论各种技艺才有意义,否则技艺本身就失去了正当性,比如医术中的给药和诊断技艺作为手段显然必须为了生命健康,指向这之外的任何目的都不正当。埃尔文担忧的技艺类比可能造成德性的工具化,这种情形只可能在不规范的情况下才会发生。此时,生产的技艺脱离了更高目的,它的使用不再服从诸如实现自身善的考虑(对应亚里士多德的明智),而在柏拉图看来,这种技艺极有可能是虚假的——并非致力于善的繁复修辞术就是如此。

技艺之间的层级差异和关联,对应于善的认识能力的差别。在柏拉图笔下,技艺在最理想的条件下能够达到关于整体的原因的知识,但一些技艺只持有原因的真意见。比如,使用技艺普遍持有关于好与坏的知识,而制作技艺通常只有真意见,虚假的技艺(如修辞术)则根本不辨好坏,不过是对真技艺的一种模仿(《理想国》601d)。

一般认为,随着理念论的提出,柏拉图倾向于按对象区分不同的灵魂能力,比如《理想国》将对存在的认识区别于对生成的认识,前者被严格界定为知识,后者则是意见。如此一来,关于生成领域就只能有意见,不能有知识;如果技艺只关注生成领域,那么在认知层面则只能得到意见。显然,这种观点无法解释,为什么使用技艺能让人持有知识。而使用技艺与制作技艺之间之所以存在知识与真意见的差别,乃因为前者考虑的是属人的整全、普遍的善,后者仅仅考虑局部的层级性的善。由此我们能够理解,为什么苏格拉底访遍城邦中的技艺专家,却得不到关于人类事物的真正知识——这些专家没有在整全视野中对属人之善的本质洞察,而是仅仅局限于“一技之长”。在苏格拉底看来,对局限的、非整全的善的把握非但没有智慧,反倒印证了它对善的无知。

由此可见,柏拉图在对话中始终将知识与技艺混用,借此强调技艺考虑善、实现善的核心意义——《斐勒布》延续了这种混同:

至少我本人,亲爱的普罗塔尔科斯啊,毕竟不是寻找这个,即什么技艺或知识因为最大且最好且最有益于我们而优于所有东西。(《斐勒布》58b–c)

我会考察,而且我相信,很难容许某种其他知识或技艺比这个 [ 技艺 ] 更多地坚持真实。(《斐勒布》58e1)

不仅如此,柏拉图还通过引入测量(μέτρον),围绕精确性(ἀκρίβεια)和尺度(μετριότης)学说,就上述技艺的核心意义展开系统性阐释。

▲ 柏拉图(Plato,约前427—前347)

二 技艺之本性——精确性与尺度

《斐勒布》对技艺的考察集中于 55c–59d。柏拉图以制作技艺与使用技艺为基础,将技艺进一步区分为工匠性的(δημιουργικόν)和关涉生活方式及其教育(παιδείαν καὶ τροφήν)的两类。知识或技艺在本性上具有纯粹、明晰与精确等性质,这首先与测量相关。按精确性的标准,诸技艺可划分为依靠猜测和经验训练的技艺——如吹笛术、耕作(55e–56b),使用测量工具的技艺——如木工、建造(56b–c),以及普遍的算术、测量术与称重(56c–d)。随后,柏拉图又区分了关注生成的技艺与出于哲学冲动的技艺,后者关注永远保持自身同一的东西,是最真、最纯粹、最明晰的知识,具有最高的精确性,从而体现了理智与明智(56d–59d6)。

与中期对话要求技艺能够判断事物好坏、讲出逻各斯相比,《斐勒布》对技艺或知识的考察表明,技艺的内在规范变为与测量相关的精确性,从而保证了技艺或知识的真与纯粹。如果关注存在的哲学的技艺是最真、最纯粹的知识,这就意味着辩证法包含最精确的测量。然而,这一理解思路遭到了一些柏拉图学者的拒绝。贾斯汀·戈斯林就认为,《斐勒布》中的这段文本采用了两种区分知识或技艺的标准,一种是根据所用的方法(测量),另一种是根据所研究的对象(永恒事物与生成事物),据说,“柏拉图希望辩证法高于一切,但它似乎没有使用更多的算数知识……寻找单一的标准似乎是错误的”。

如何理解柏拉图所说的测量的精确性?根据《斐勒布》对诸如算术等技艺的说法,这些技艺之所以比依赖猜测和经验训练的技艺更多地涉及测量从而具有更高的精确性,乃因为它们与数(ἀριθμός)打交道,且发展出等同的或可公度的单位(μονάδας)——数即是单位的多重性:

因为有些人,关于“数”大概计数不等的单位,例如,两个军队和两头牛,以及所有东西里两个最小的或最大的东西;但有些人呢,任何时候都不会紧密跟随这些人,除非某个人确定,在成千上万的单位里,每个单位都并非不同于其他单位。(《斐勒布》56d–e)

以几何学对立方体在一个或多个维度(长度、面积或体积)的测量为例,只要有可公度的单位,就能用确定、稳定的数量关系呈现事物的规定性,并在此基础上比较和运算。从《理想国》等多篇对话中不难看出,柏拉图重视以和声学、天文学为代表的涉及算术与几何的定量研究,且发掘了定量研究对定性研究的影响。测量显然指向定量要求,是对研究对象的精确把握。

基于这种通过确定数量关系来呈现事物规定性的测量方法,柏拉图在《治邦者》中明确发展出相对于尺度(μετριότης)的测量,以区别于一般的相对测量:

关于长与短以及所有过与不及……测量术涉及这一切……让我们将它分为两个部分……一者就彼此相对来看均有大和小而言,另一者就生成东西的必然所是而言……你难道不认为,就其自然而言,人们必须说较大的无非比较小的更大,较小的无非比较大的更小……对于超过尺度之自然和被它超过的东西,无论在言辞还是在行动中,我们岂不说这个东西就其存在而言会出现,而我们之中坏人和好人的分别尤其在于此?……所以,必须将大和小的测量定为两重,正如我们刚才所说,大和小不仅相对于彼此而言,相反,正如现在所说,必须既谈相对于彼此的测量,也谈相对于尺度的。……如果允许较大的自然无非相对于较小的而言,它就不会相对于尺度而言……根据这个说法,我们难道不会毁掉这些技艺本身和它们的所有作品吗?(《治邦者》283d–284b)

相对测量是一种相对于对立面的测量方式。对事物作相对测量,得到的量的规定受事物间的相对关系限制:在一种相对关系中呈现出一种规定,而在另一种相对关系中则呈现出另一种规定。因此,相对测量不能给出事物本身的确切规定,不具有精确性。相对于尺度的测量则不受事物之间的相对关系限制,尺度或合尺度性出现在“生成东西的必然所是”(τὸ κατὰ τὴν τῆς γενέσεως ἀναγκαίαν οὐσίαν)之中,事物的尺度是定量意义上的事物之所是。作为具体事物的完满性与绝对规定,尺度是用以“公度”具体事物的规范单位,能够判断具体事物的过与不及。

在柏拉图看来,尺度尤其界定了“我们之中的坏人和好人”,因而与有德性的生活息息相关。衡量具体的人的尺度无疑就是人之所是,它给出了人之为人的规范。蕾切尔·巴尼因此将相对于尺度的测量称为规范性测量(normative measurement)。这种测量的应用显然涉及各种技艺领域,这些“相对于尺度、恰当、时机、需要以及一切朝向中间远离极端的事物的技艺”,“通过保持尺度产生所有美好的东西”(《治邦者》284a–e)。例如,医生治疗病人时,必须确定合适的用药剂量和恰当的服药时间,这是基于健康目的(健康之所是)以及患病个人的病情而做出的一种规范性定量操作。

当《斐勒布》指出技艺或知识的本性在于测量的精确性时,柏拉图所说的测量正是这种相对于尺度的测量,它依赖对定量意义上的所是的把握。《斐勒布》对技艺概念的考察表明,所是及其规范性在定量意义上被把握为尺度,因此对善的认知程度体现为对万事万物的尺度的把握程度,哲人的技艺(即辩证法)必然在最大程度上把握尺度,因此最具精确性。由此我们也能理解柏拉图在《泰阿泰德》中对普罗泰戈拉“人是万物的尺度”这一观点的批评:它将真限于相对的个人视角,没有把握到尺度的真正内涵,从而消解了真理与技艺的权威。

▲ 普罗泰戈拉(Protagoras,约前490—前420)

在《理想国》中,被太阳般的善的理念托付的理念图景,也通过尺度得到呈现——在最接近善、最占有善的事物的排名中,第一是尺度、合尺度、时机以及所有诸如此类的那些永恒的东西(《斐勒布》66a)。而技艺精确性规范所体现的定量方法与尺度概念,则在神圣方法与四分类学说的形而上学-宇宙论图景中得到进一步阐明。

三 神圣方法与四分类学说中的技艺

《斐勒布》最开始的论证旨在反驳斐勒布的主张——对于所有动物,愉快、乐趣、喜悦以及与此类事物相一致的东西就是善(《斐勒布》11b3–6)。在苏格拉底看来, 斐勒布之所以直接断定快乐就是善, 首先源于言辞(λόγος)中的一多难题:像快乐这种在言辞中被视为一的东西,实际上具有多种形态,有好的快乐也有坏的快乐。不假思索地认为快乐是“一”,且将之等同于“善”,必然会导致疑难。为了避免这一难题,对话引入神圣方法,强调通过它能揭示任何出于技艺而被发现的东西(πάντα ὅσα τέχνης ἐχόμενα ἀνηυρέθη):

任何据说永远存在的东西都既出自一和多,又在它们自身内部生来具有限定和无定(ἐξ ἑνὸς μὲν καὶ πολλῶν ὄντων τῶν ἀεὶ λεγομένων εἶναι, πέρας δὲ καὶ ἀπειρίαν ἐν αὑτοῖς σύμφυτον ἐχόντων)。既然这些东西永远这样被组织起来,我们就必须在每个时候设定关于每个东西的单一相(μίαν ἰδέαν),并寻找它……在单一相之后,观察两个相,只要有这样的相;但要没有,就观察三个或某个其他数目;再者,以同样的方式观察那些“一”的每个,直到不仅看出原初的“一”是一、多和无定,而且看出它有多少;在某人已经彻底看出它在“无定”与“一”之间的整个数目之前,不要将“无定”的相用到“多”上,直到这个时候,才告别所有,让每一个相都走向无定。(《斐勒布》16c8–16e)

对话接着给出音乐与文法的例子,以呈现神圣方法所包含的“从一到多”与“从多到一”两种程序:一,精通音乐的人必然掌握音程、节奏、音阶、和声等各类别及其具体数(《斐勒布》17c–e);二,某位神从声音中发明了元音、哑音、辅音等各类简单音,并确定其数。苏格拉底宣称,如果没有全部单音,任何人都不能学到单个音本身,而单音的联结构成了文法的技艺(《斐勒布》18b–d)。

大多数学者根据这一反驳斐勒布主张的目的,认为神圣方法是用来区分快乐亚种的方式。这一观点不能应对一多难题的挑战,即在言辞中被视为 “一”且等同于“善”的快乐实际上有好有坏。因为,划分亚种只能区分诸如身体快乐、灵魂快乐等不同类型的快乐,却不能区分快乐的好坏。一多难题的重点不在于享乐主义者没有区分快乐的亚种,而在于他们没有弄清快乐与善的本性,以致将快乐直接等同于善。在享乐主义者眼中,包括人在内的所有动物的行为动机与意义来源都是(身体)快乐,善与快乐互相定义,恶则与快乐毫无关系。享乐主义者通过“快乐是善”否认存在恶的快乐,与《智术师》中那些以“存在者存在,不存在者不存在”否认虚假存在的人的做法如出一辙。《斐勒布》显然要证明存在恶的快乐,区分出善的快乐,这正是对话之后详细考察快乐的虚假性并将恶归于其虚假、进而区分真实快乐的缘由。

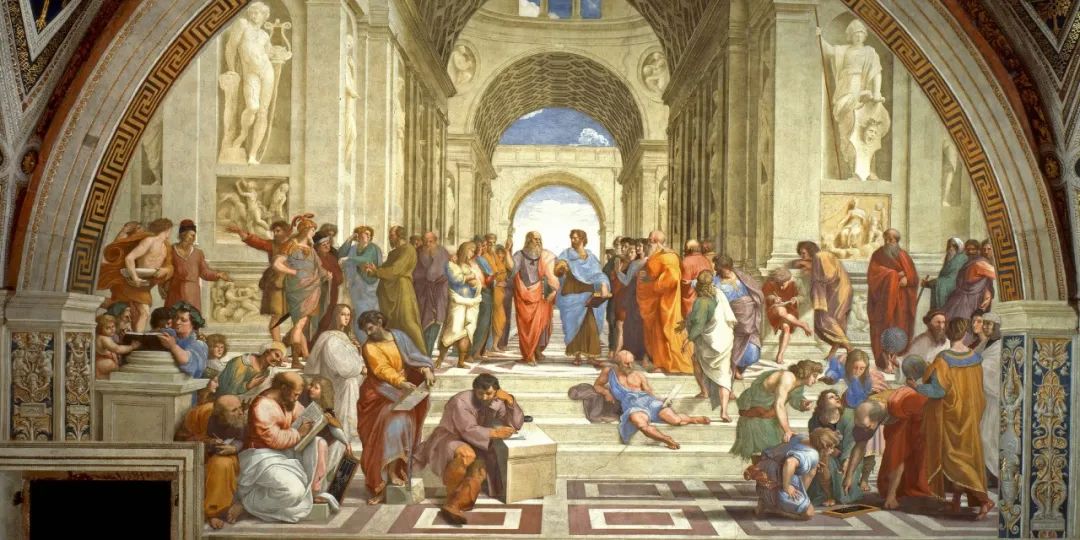

▲ 《雅典学园》,拉斐尔 绘,1510—1511年

更进一步说,言辞中的一多难题指向柏拉图对其形而上学图景的发展。在《帕墨尼德》之后,柏拉图不仅面对存在不好的、污秽的东西的理念这一挑战性主张,也承认了不完满地存在着的非存在者或虚假存在者的存在地位,这促使他必须找到一种将之与作为善的所是区分开来的方法,而神圣方法的任务正在于阐明任何作为“善”的“一”。

鉴于这一任务,神圣方法宣称要揭示“任何出于技艺发现的东西”。技艺的核心意义是对善的考虑,在最高意义上所发现的东西正是作为目的的所是。神圣方法试图通过讨论理念自身的一多、限定、无定指出,任何被视为善或目的的所是之规定性无不具有确定的、统一的秩序性结构。如戴维·科尔布指出,认识一种理念就是把握某个适当领域的统一性的结构性调制(structured modulation of unity),这种结构当然是凭借理念的互相结合构成,但仅互相结合还不够,这种结合还必须是有秩序的,最终形成具有结构性调制的统一整体。同时,这种秩序性的结构则可以借助“数”来标志。

我们可以通过音乐和文法的例子看到,技艺发现的所是即目的规定性的确定结构。按照划分亚种类型和数量的解释,音乐与文法经过划分得到的应该是两个属下面的诸种,如弦乐和管乐。但在音乐的例子中,对音程、节奏、和声等相互关联的“相”及其数量的确定,显然由音乐技艺的目的规定。换言之,正是这些“相”及其关联方式呈现了音乐之为音乐。音乐的技艺无非在于知道如何关联这些“相”使之形成音乐,也只有在音乐中谈论确定类型的音程、节奏、和声等“相”及其关联方式才有意义。

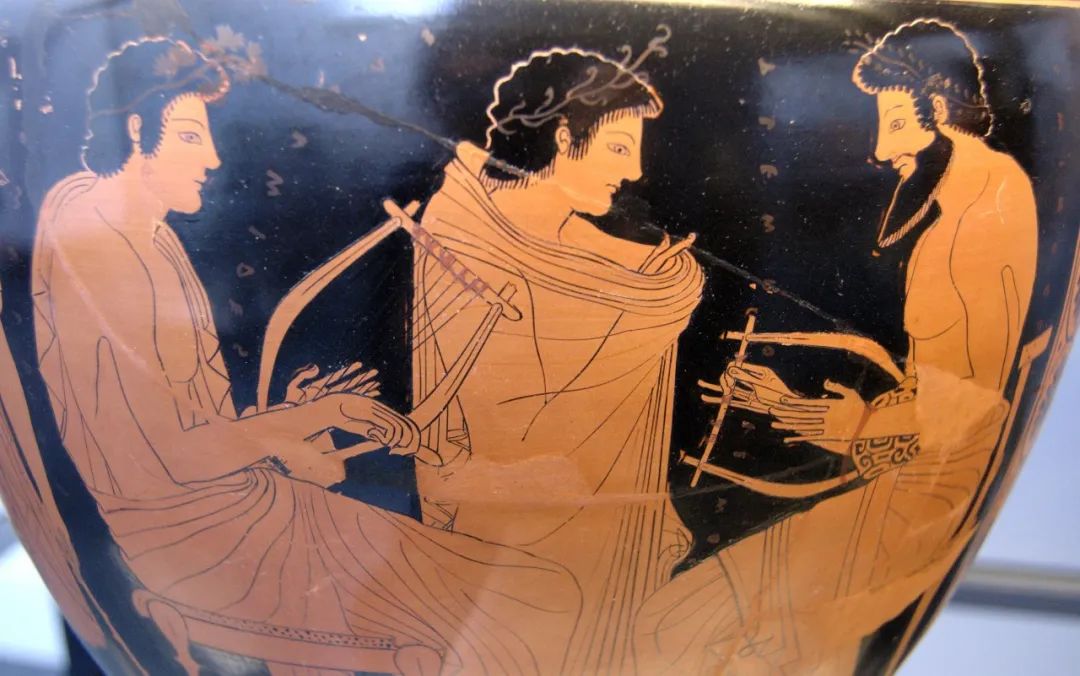

▲ 古希腊的音乐课,红绘陶罐,约510年

在文法的例子中,将声音区分为元音、辅音等“相”也受语词这一文法技艺的目的规定,也只有在语词中谈论确定类型的字母及其关联方式才有意义。因此,“数”的作用不是确定亚种类型的数量,而是确切地刻画任何所是或目的规定性的内在关联结构;与之相应,无定与限定的含义也不是亚种数量的不确定与确定性,而是所是或目的规定性反映在数上的不确定与确定性。

神圣方法以计数的方式呈现了任何所是的确定规定性,即任一所是如何被限定,从而将测量引入所是,赋予其严格的量的规定性。以“数”确定的所是在定量的规范性意义上是具体事物的“单位”即尺度;而任何所是的限定本身也被理解为技艺目的即善。可以说,一、尺度与善在神圣方法中得到了整合,以定量为基础的尺度学说成为了把握善的方式。

神圣方法对所是之结构、限定、无定、数的强调,在四分类学说中得到了进一步阐发。不同的是,前者强调所是本身,后者则将目光转到了生成领域。四分类学说的第一步是对所有存在着的东西(区别于永恒存在着的东西)分类:

关于诸存在着的东西,神已经揭示了其无定与限定……就让我们确定这两个种类,而第三个,则是由这两者所混合而成的某种一……请看这两者彼此混合的原因,并为我确定它是这三者之外的第四个。(《斐勒布》23c–d)

苏格拉底紧接着说,“我提出的这两者就是刚才所说的东西,一个为无定,另一个为限定”(《斐勒布》24a)。据此可知,四分类学说引入的限定、无定与神圣方法是一致的。在神圣方法中,无定与限定代表所是本身规定性的不确定与确定性。而按照四分类学说,无定类是“更热和更冷”“更多和更少”“强烈和略微”以及作为匮乏之恢复的快乐,这类东西的特点是:一,不允许有终点或完满(τέλος,24b);二,不允许有定量(ποσόν,24c)。与无定相对的限定类包括相等、两倍等表示“如某个数之于另一个数或者某个量值之于另一个量值”的比例关系。致使限定、无定混合的东西是原因类,在原因的主导下,限定与无限混合则会:

“高与低”和“快与慢”亦然,它们虽是无定的,但当这些同时在它们里面形成,不就造成一个限定并最圆满地合成所有音乐了吗?……而这些限定在寒冷与炎热里面形成,也就消除了太多的过量和无定,且同时造成合度(τὸ ἔμμετρον)和匀称(σύμμετρον)。那么,一旦无定的东西与限定混合,季节和所有美的东西不就从它们中为我们而产生吗?(《斐勒布》26a–b)

限定终结了无定的不确定性,无定“消失”,二者混合产生出有尺度的、能被统一标准衡量的、美好的混合物。无定必须根据原因和合尺度的混合生成来理解:它指的是缺少尺度,而非缺少任意定量。常见解释将无定或理解为连续体,或理解为排斥任何定量或确定性的东西;前者无法解释为什么无定在与限定混合后会消失,后者则仅着眼于定量,没有考虑定量与终点或完满之间的关系。以快乐为例,快乐作为一种生成当然可以任意定量,且在享乐主义者看来,量越多意味着快乐越强烈、越好,但强烈快乐恰恰被苏格拉底归为无定,因为它不具有尺度所标志的终点或完满。

围绕混合生成,柏拉图将这四类东西划分为三种:一,制作者(原因);二,一切由之得以生成出来的东西(限定与无定);三,生成出来的东西。尽管四分类学说未见于其他对话,但柏拉图不止一次讨论了上述三种划分。比如在《蒂迈欧》中,他将“原因之为原因所不能缺少的东西”称为出于必然性而生成的原因,就其本身而言总是制造偶然和无序:

这些东西冷却并加热,集合并分散,从而造出这样一些结果,但实际上,这些中没有一个有可能拥有逻各斯或理智以至于达到任何结果。(《蒂迈欧》46d–e)

与之相对的是首要原因,它凭借理智是既美且好的事物的制作者。这与《斐勒布》将理智归于原因类的说法完全一致:

我们要说,是一种无逻各斯的和偶然的力量以及全然的机运主宰所有东西和这个所谓的整全,还是相反,就像我们的前辈们所说的,理智和某种令人惊异的明智始终安排并引领着 [ 它 ] ?(《斐勒布》28d)

理智作为原因主导混合生成,是自身掌握着尺度的东西;与之相对应,柏拉图认为最精确的技艺或知识恰恰体现着理智与明智。

▲ 柏拉图和他的学生们

铜雕,梅诺·哈斯 作,1807年

四 技艺、尺度与善的生活

《斐勒布》发展了考虑善、实现善的技艺概念,我们也通过技艺概念的发展找到了一条理解对话的线索。《斐勒布》以快乐和知识究竟哪个是善的争论开篇,如何在这一问题下处理看似难以关联的各个部分,长久以来困扰着柏拉图的读者。《斐勒布》对技艺概念的发展揭示出精确性与尺度是技艺的内在规范,乃因为柏拉图在其形而上学图景中引入了测量,尺度成为他理解善的方式。如果柏拉图认为万事万物的存在与生灭变化必然符合目的(即善)的尺度,那么,整个宇宙——最美的生命体——必然能作为技艺的产物,尽管这一技艺远远超越了人,属于神圣理智。对属于生成领域的人来说,属人的善也应该被(灵魂中的)理智主导,生成为具有尺度的混合物;无限享乐的生活必然不合尺度,是恶的。然而,这种“应当”并没有那么容易建立。在四分类学说之后,即便苏格拉底将把握尺度的理智视为神,享乐主义者仍旧认为苏格拉底“抬高了自己的神”,他们则另立快乐女神(《斐勒布》 28b)。因此,对话要进一步考察快乐与知识的本性,论证这种理智主导的生活必然是善的。这一论证主要基于对生成、所是以及二者关系的界定。

柏拉图敏锐地看到,快乐往往被定义为匮乏之恢复或填充,其本质是一种生成:没有任何所是属于它自身,它也不具有完满性或目的。不仅如此,由于这种快乐总是依赖先前的匮乏和败坏才产生,因此,选择这种快乐主导的生活就意味着选择败坏和匮乏,这无疑导致“如果某个人把快乐确定为我们的善,看起来就出现了某个非常不合理的结论”(《斐勒布》55a)。但柏拉图深知,不能因这一错误的快乐定义直接否定快乐现象本身——快乐恰恰代表着具有身体的、有死的人作为生成者的本性,而要用混合生成物拯救快乐则表明,真实的快乐属于那种向着所是、总是渴望(ἐφιέμενον)所是(53d2)的生成者:

在诸存在着的东西中(包括永恒存在着的东西),一种总是为了某个其他存在者而存在;一种存在者,则为了它的缘故,那为了某个存在者而生成出来的东西才总是生成出来……一个乃万物的生成(γένεσιν),另一个则为其所是(οὐσίαν) …… 一方面, 为了生成, 各种药物 [ 配料 ]、所有的工具以及材料,才被提供给每一东西;另一方面,每个生成都为了每一不同的所是而生成,而整个生成则为了整个所是而生成……为了它那为某种东西而生成出来的东西才总生成出来,它就位于善的部分中;但那为了某个东西生成出来的东西应该被放入其他部分。(《斐勒布》53e–54c)

所是(οὐσίαν)是“所为的东西”(ἕνεκά του),亦即目的,它属于善的部分;为了所是才产生的生成则被放入另外的部分。根据对占有善的东西的排名,作为尺度的所是排第一,混合生成如真实快乐排第五(《斐勒布》 66c),不在原因主导之下的没有尺度的生成(如强烈快乐)则不过是未加节制的聚集,对于拥有它的人来说是一种不幸(《斐勒布》64e)。

属于生成领域的快乐能被纳入与善的关系中并获得尺度,无非是受原因主导,而原因在最纯粹的意义上由体现着理智的最精确的技艺把握。《斐勒布》以测量发展技艺或知识的精确性规范,以尺度刻画善的形而上学图景,由此可见,柏拉图从未在人应该如何生活这一问题上有过所谓折衷主义的倾向。恰恰相反,他给出善的等级,指出属人的善要求人必须不断向着所是生成,而把握所是要求人必须实现灵魂转向,受理智统治。在这个意义上,善的生活是一种关于教育和生活方式的技艺经验,哲学的技艺或生活方式无疑是典范意义上的善的生活。同时,通过《斐勒布》我们可以看到,面对享乐主义者的挑战,柏拉图的首要关心并不是这种致力于精确性的技艺在高度不确定的生成领域能走多远——后者恰恰无法得到普遍论证,而是技艺需要在生命的具体活动中得到演绎。人是具有理性的有限存在,他追求的善是不是真正值得选择的目的,这一问题恰恰源于苏格拉底对雅典人“未经反思的生活不值得过”的告诫,而这或许就是柏拉图在这篇晚期对话中再次以苏格拉底为主角的缘由。

▲ 《柏拉图在学园花园里教学》

乔舒亚·克里斯托 绘,1820年

作者简介

冯一,山东济宁人,复旦大学哲学学院外国哲学专业,研究方向为古希腊哲学。

欢迎关注

插图来自网络,与文章作者无关。

如有涉及版权问题,敬请联系本公众号删除。