顾枝鹰|缪斯与佩琉斯的八次“婚姻”:关于西方古典学工具书编译的札记一则

▲ 《中国社会科学报》,2025 年 8 月 15 日第 Y03 版

意大利学者佛朗哥 · 蒙塔纳里(Franco Montanari,1950— )主编的《古希腊语意大利语词典》(Vocabolario della lingua greca,2013 年第三版)在 γάμος [婚姻/婚礼] 词条中引用了欧里庇得斯(Εὐριπίδης)《伊菲革涅亚在奥利斯》(Ἰφιγένεια ἡ ἐν Αὐλίδι)第 1044 行,化简为 εἰς γάμον τινὸς ἐλθεῖν,置于“婚姻”(matrimonio)的义项下,译作“与某人结婚”(sposare qcn.);蒙塔纳里没有将这一行用作义项“婚礼、婚宴”(nozze, festa nuziale)的例句。

初看之下,蒙塔纳里的译文和理解似乎并无问题:假设 εἰς γάμον τινὸς ἐλθεῖν 被理解为“来到与某人的婚姻状态”,那么自然也就是“与某人结婚”了。这或许也是《古希腊语意大利语词典》的英译本《博睿古希腊语英语词典》(The Brill Dictionary of Ancient Greek,2015)、现代希腊语译本《古希腊语现代词典》(Σύγχρονο Λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας,2016)和德译本《古希腊语德语词典》(Wörterbuch Altgriechisch–Deutsch,2023)共同的理解:这个短语对应的另外三个译文分别是:to marry s.o.、παντρεύομαι κάποιον 和 j-n heiraten。

不过,欧里庇得斯真的会赞同意、英、希、德四国学者的“异口同声”吗?我们只能回到《伊菲革涅亚在奥利斯》原文的语境来作一番考察:在引文之外、原文之中,很容易就能找到修饰 γάμον 的属格定语 Πηλέως [佩琉斯的](第 1044 行的第一个单词);然而,不定过去时直陈式主动态第三人称复数的动词形式 ἦλθον [来到](上述四种词典中作对应的不定过去时不定式主动形式 ἐλθεῖν)的主语 Πιερίδες [来自皮厄瑞阿的缪斯们] 则先行“潜伏”在第 1041 行。诚如克里斯托弗 · 科勒德(Christopher Collard)、詹姆斯 · 莫伍德(James Morwood)在其译本的笺注中所言,尽管第 1040—1044 行中的主语和动词之间隔有 11 个单词,但 1043 行的现在时分词的阴性复数主格形式 (ἴχνος ...) κρούουσαι [踏着(足迹)] 却对读者作了提示。因此,毫无疑问,第 1044 行 Πηλέως ἐς γάμον ἦλθον 理应译作“[缪斯们] 当时来到佩琉斯的婚礼”——何况,缪斯怎么可能与佩琉斯成婚?与此相应,在词典中,这一例句也应当用以解释作为义项的“婚礼、婚宴”(wedding、γάμος, γαμήλια εορτή 和 Hochzeit, Hochzeitsfeier),而非“婚姻”(marriage、γάμος 和 Hochzeit)。

较为常见的两个中译本(张竹明译本、周作人译本)对这一行的处理都是相对正确的:“文艺女神们来参加佩琉斯的婚礼”(《古希腊悲剧喜剧全集》,凤凰出版传媒集团 2007 年版)、“庇厄里亚神女们来到珀琉斯的婚宴上”(《欧里庇得斯悲剧集》,中国对外翻译出版公司 2003 年版)。几个重要的英译本亦准确:Pierian Muses were coming ... to ... the marriage of Peleus(戴维 · 科瓦奇 [David Kovacs] 的洛布本,2002)、the ... Muses ... came to the wedding of Peleus(塞塞莉娅 · 伊顿 · 路施尼希 [Cecelia Eaton Luschnig] 的译本,2011)和 the Muses of Pieria ... came ... to the wedding of Peleus(科勒德、莫伍德的希英对照译注本,2017)。

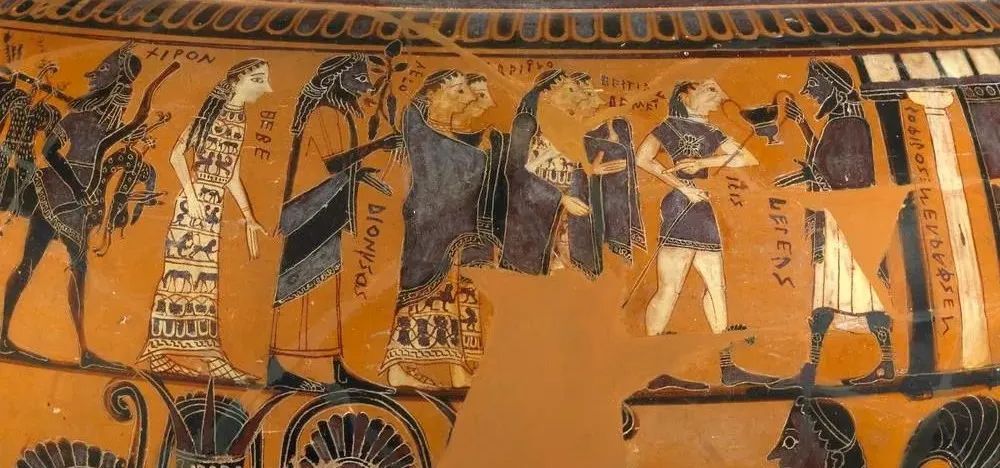

对于欧里庇得斯的《伊菲革涅亚在奥利斯》来说,“婚礼”完全不是一个可以轻易忽略的要素:从剧情的角度上看,阿伽门农(Ἀγαμέμνων)哄骗女儿伊菲革涅亚前来奥利斯作为祭品,以使阿尔忒米斯(Ἄρτεμις)许可大军向特洛伊进发,所用的借口正是与阿喀琉斯(Ἀχιλλεύς)成婚;而从写作手法上看,如理查德 · 西福德(Richard Seaford)在《肃剧的婚礼》(The Tragic Wedding)一文(1987)中所言,此剧以婚姻的形式来呈现献祭,而且新娘从婚礼的参与者反讽性地变成了被献祭的牺牲(转引自科勒德、莫伍德的希英对照译注本导言第 11 页脚注 25)。

尤其直观的事实是,全剧中“婚礼”多次出现,例如第 105 行的“编了女孩结婚的谎言”(ψευδῆ συνάψας ἀμφὶ παρθένου γάμον;出现了 γάμος 的单数宾格,阿伽门农语)、第 129 行的“[阿喀琉斯] 不知道结婚的事情,也不知道我们的所作所为”(οὐκ οἶδε γάμους, οὐδ’ ὅτι πράσσομεν;复数宾格,阿伽门农语)、第 271 行的“为了 [躲避] 与蛮夷的婚姻”(βαρβάρων χάριν γάμων;复数属格,合唱歌)、第 463 行的“如此这般的婚礼”(τοιούτους γάμους;复数宾格,伊菲革涅亚语)、第 707 行的“诸神就在这里举办了佩琉斯的婚礼”(ἐνταῦθ’ ἔδαισαν Πηλέως γάμους θεοί;复数宾格,阿伽门农语)和第 1342 行的“婚姻的不幸给我带来了羞耻”(τὸ δυστυχές μοι τῶν γάμων αἰδῶφέρει;复数属格,伊菲革涅亚语)。而第 1044 行所在的最后一曲合唱歌,描绘的是则是众神参加阿喀琉斯的父母佩琉斯和忒提斯(Θέτις)之婚礼的场景。于是,难免让人感到好奇的是,缪斯与佩琉斯的所谓“婚姻”究竟源于何处呢?我们不妨对《古希腊语意大利语词典》及英语、现代希腊语和德语译本之外的其他古希腊语词典中的相关情况进行一番考察。

《希英大辞典》(A Greek-English Lexicon,1895—1996 多版次)的 γάμος 词条引作 εἰς γ. τινὸς ἐλθεῖν,用以错误地解释“婚姻”(marriage, wedlock)义项而非“婚礼”(wedding)义项(克色诺丰 · 摩斯胡 [Ξενοφών Μόσχου,1858—1939]翻译、米哈伊珥 · 孔斯坦提尼迪斯 [Μιχαήλ Κωνσταντινίδης] 编订的纯正希腊语 [Καθαρεύουσα] 译本《古希腊语纯正希腊语大词典》 [Μέγα Λεξικόν τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης,1901—1906] 同误:在“婚姻”[ἡ κατάστασις τοῦ γάμου, ὁ ἔγγαμος βίος, ἡ ἕνωσις ἀνδρὸς καὶ γυναικός;字面意思为“结婚的状态、婚姻生活、一男一女的结合”] 而非“婚礼”[ὡς παρ’ ἡμῖν, ἡ τελετή;字面意思为“如同我们今天的用法,‘仪式’”] 的义项之下)。阿纳托尔 · 巴伊(Anatole Bailly,1833—1911)主编的《希法大词典》(Dictionnaire grec-français,1895—2024 多版次)引作 εἰς γάμον τινὸς ἐλθεῖν,用以错误地解释“婚姻”(union légitime, mariage)义项而非“婚礼、婚宴”(fêtes d’un mariage, noces)义项,又误译作“与某人结婚”(épouser qqn;1901 年的缩编本亦然)。洛伦佐 · 罗奇(Lorenzo Rocci,1864—1950)编写的《希意大词典》(Vocabolario Greco Italiano,1939—2011 多版次)引作 εἰς γάμον τινὸς ἐλθεῖν,用以错误地解释“婚姻”(matrimonio; unione maritale)义项而非“婚礼、婚宴”(nozze; festa nuziale)义项,又误译作“与某人结婚”(sposare qno;据 1993 年第 37 版)。由此可见,对《伊菲革涅亚在奥利斯》第 1044 行的似是而非的理解,并非仅见于与蒙塔纳里相关的四部词典。

尽管四部“蒙塔纳里”都没有作出正确的理解,但是,并非所有的古典学人都不加分辨地因袭了先前的同一类错误。我们欣慰地看到,多卷本的《古希腊语西班牙语大词典》(Diccionario Griego-Español,1989— )引作 Πηλέως ἐς γάμον ἦλθον,用以正确地解释了“婚礼、婚宴”(boda, fiesta de la boda)义项(第四卷,1994 年)。而且,苏联学者约瑟夫 · 哈纳诺维奇 · 德沃列茨基(Ио́сиф Хана́нович Дворе́цкий,1894—1979)主编的《古希腊语俄语词典》(Древнегреческо-русский словарь,1958)引作 εἰς γάμον τινὸς ἐλθεῖν,用以正确地解释了“婚礼、婚宴”(свадьба, брачный пир)义项。另外,美国古典学者詹姆斯 · 特尼 · 艾伦(James Turney Allen,1873—1948)与荷兰学者哈布里尔 · 伊塔利(Gabriel Italie,1895—1956)编写的《欧里庇得斯索引》(A Concordance to Euripides,1954/1970)仅列举引文和出处,无释义;德国学者克里斯蒂安 · 达尼尔 · 贝克(Christian Daniel Beck,1757—1832)的《欧里庇得斯希腊语索引》(Index Graecitatis Euripideae,1788/1821/1829)和德国学者奥古斯特 · 海因里希 · 马蒂埃(August Heinrich Matthiae,1769—1835)的《欧里庇得斯词典 · 第一卷:Α–Γ》(Lexicon Euripideum: Volumen I: Α–Γ,1841;由其二子整理出版)与之类似;德国学者约翰 · 奥古斯特 · 瑙克(Johann August Nauck,1822—1892)的《肃剧用语索引:“希腊肃剧作家残篇”专用》(Tragicae dictionis index spectans ad Tragicorum Graecorum fragmenta,1892)未提及相关内容。

《希英大辞典》《希法大词典》和《希意大词典》中对《伊菲革涅亚在奥利斯》第 1044 行的错误理解或许可以解释四部“蒙塔纳里”的问题,但是我们仍可尝试寻找前三者可能的共同来源(德国学者弗朗茨 · 帕索 [Franz Passow,1786—1833] 主编的《古希腊语德语便携词典》[Handwörterbuch der griechischen Sprache,第一卷上册 1841 年第 5 版] 和威廉 · 帕佩 [Wilhelm Pape,1807—1854] 主编的同名工具书《古希腊语德语便携词典》[Handwörterbuch der griechischen Sprache,上卷 1880 年第 3 版] 在各自的 γάμος 词条中并未引用欧里庇得斯的这一行)。在法国学者兼出版家亨利 · 艾蒂安(Henri Estienne,1528/1531—1598;或可按拉丁名 Henricus Stephanus 称之为“斯忒法努斯”)主编的《古希腊语辞海》(Thesaurus Graecae linguae)中,γάμος 词条没有提及欧里庇得斯的这句诗行(1752 年第一卷);英国学者亚伯拉罕 · 约翰 · 瓦尔皮(Abraham John Valpy,1786—1854)主编的增订版(1821—1822年第三卷)亦然。在此之后,法国学者夏尔 · 伯努瓦 · 阿兹(Charles Benoît Hase,1780—1864)、德国学者卡尔 · 威廉 · 丁多夫(Karl Wilhelm Dindorf,1802—1883)以及后者的兄弟路德维希 · 奥古斯特 · 丁多夫(Ludwig August Dindorf,1805—1871)又对《古希腊语辞海》进行了增补。我们在 1833 年出版的增补版第二卷的 γάμος 词条可以找到对《伊菲革涅亚在奥利斯》第 1044 行的引用:Εἰς γάμους ἐλθεῖν τινος, Eurip. Iph. Aul. 1044: Πηλέος εἰς γάμον ἦλθον. 这里给出了简化后的表达和欧里庇得斯的原文,旨在用作示例解释前文中的说法:“事实上,复数形式使用得更加频繁,不过单数形式也不应受到指摘(nec tamen reprehendendus)…… [单数形式] γάμος 和 [复数形式] γάμοι 在众多表达中都毫无差异(omnino ... promiscue),正如在肃剧作者笔下不乏其例……”词典在引用时于冒号后换行,将带有属格定语 Πηλέος 的原文与简化后的表达隔开,从而潜在地对部分读者产生了一定的误导——根据笔者目前能够获取的文献,这是暂时无法排除的一种具有解释力的可能情况。

总之,在上述明确于 γάμος 词条中引用了欧里庇得斯《伊菲革涅亚在奥利斯》第 1044 行并给出释义的十种古希腊语词典中(四种欧里庇得斯索引不计入统计),八种词典(四种“蒙塔纳里”、《希法大词典》、《希意大词典》、《希英大辞典》以及《希英大辞典》的纯正希腊语译本)给出了不够妥当的释义,仅有两种词典(《古希腊语西班牙语大词典》和《古希腊语俄语词典》)为读者提供了正确的理解。然而,对这一连串错误的单纯的历史性追溯似乎不及对这种现象的反思本身重要——毕竟,我们的意图并非指摘前人的谬误。

实际上,西方的古典学学者在编译工具书时的类似纰缪,在笔者看来并不鲜见,足以构成中国学者的镜鉴。让人印象颇为深刻的是《剑桥古典希腊语语法》(The Cambridge Grammar of Classical Greek,2019;华东师范大学出版社 2021/2025)51.10 注一的例句 23。原书作者在此处引用了色诺芬的《论骑术》(Περὶ ἱππικῆς)6.13 的 πολλάκις ἐξεργάζεται ὧν μεταμέλειν ἀνάγκη,提供的英译文作 he often does what it is necessary to regret。然而,现在时直陈式第三人称单数动词形式 ἐξεργάζεται [完成/造成] 的主语并不是一名男性,而是引文前文中的 ἡ ὀργή [愤怒];因此,中译本的读者所获得的译文“[愤怒] 常常造成那些必然使人后悔的事情”显得比较具有哲思色彩或者更加合乎情理。倘若我们接受这篇作品的一位英译者埃米 · 博内特(Amy L. Bonnette)的说法“色诺芬对马匹温和、欣赏而不感情用事的探讨(例如 6.13)肯定是这部作品持续吸引读者的重要原因”(his gentle and appreciative yet unsentimental approach to the animals must account for much of the work’s continued attractionn (e.g., 6.13)),那么工具书的编者和译者恐怕就没有正当的理由将“愤怒”偷换为“他”。

我们不妨也看一下最近(2025 年 6 月)出版的现代希腊语译本《古典时代的古希腊语的语法》(Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής της Κλασικής Περιόδου)所提供的译文 πολλές φορές κάνει αυτά για τα οποία αναγκαστικά μετανιώνει。与原书稍有不同的是,这个句子并没有明确地给出具体的主语,而是将其隐含在了第三人称单数的主动词 κάνει 之中——很有可能,现代希腊语译者也并未考查这句话的语境。当然,鉴于现代希腊语的本身的句法特点以及全书仅有一名译者的事实,我们也不必过分苛责。

西方学者的上述种种失误可以给我们提供什么教训呢?笔者认为有三:

其一,就中国式古典学的学科品质而言,中国的古典学学者应当不断“返回”到经典文献之中;或者说,真正扎根于核心典籍的——而非从二手文献(无论是中国学者还是国外学者的研究)中炮制和拼凑出来的——译文、理解和思考在理论上更加值得信赖。

其二,就古希腊语和拉丁语典籍的汉语翻译工作而言,在新时代——尤其是在首届世界古典学大会之后——诸多转译本(其中不少来自以“企鹅版”为代表的通俗性、普及性英译本)的学术支撑力在客观上进一步降低;但是,原典的校勘本、学术性译本、详注本和义疏本等等仍有十分稳定的参考价值而为今天严肃的汉语译者所必备。

其三,就以拉丁语、古希腊语词典为代表的工具书的编译工作而言,出自古希腊罗马典籍的例词、例句以及其他各种引文应当与正文分开处理:倘若按照引文在原典中出现的先后顺序以及不同作家和作品之间在学派、思想、文体、风格、时代等诸多方面的关联和异同(而非被引用时的偶然顺序)并且参考既有的校勘本、译本、笺注本以及其他研究来进行古典学工具书的翻译工作,那么往往较有希望给出准确且符合原典之真正风貌的译文,从而更有益于读者、译者本人乃至学界。而实际上,这一方式已经在笔者组织翻译《拉丁语语法新编》(华东师范大学出版社 2017)和《剑桥古典希腊语语法》这两部语法工具书的过程中得到过不止一次的全面应用了。这一思路的合理性也已然——从其反面——经由缪斯与佩琉斯在西方的诸多古希腊语词典中的八次“婚姻”得到验证了。

本文基于作者在古希腊语汉语词典小型讨论会(2025 年 6 月 23 日,中国人民大学)和《古希腊语汉语词典》修订工作推进会(2025 年 7 月 16 日,中国社会科学院外国文学研究所)上的发言大纲;中国社会科学院哲学研究所何博超研究员在两场会议上发表的见解对作者的相关思考颇有助益,作者在此谨致谢忱。引用时敬请依据报刊原文。

点击左下方的“阅读原文”可进入 PDF 版下载页面。

作 者 简 介

顾枝鹰,1993 年 4 月生于上海,中国人民大学古典文明研究中心古典学博士(2023),美国得克萨斯大学奥斯汀分校联合培养博士研究生(2021—2022),现为中国社会科学院外国文学研究所古典学研究室助理研究员;主要研究古典学、古希腊罗马语言文学,译著有凯撒《高卢战记》第一卷(2015)、《拉丁语语法新编》(2017,合译)、《剑桥古典希腊语语法》(2021/2025,合译)和西塞罗《图斯库路姆论辩集》(2022)等,编有《拉丁语古希腊语汉字转写表》,并据以设计了《小物:拉丁语、古希腊语汉字转写程序》。

书讯|《剑桥古典希腊语语法》中文版第 2 印上架!

在线版首发|《小物:拉丁语古希腊语汉字转写程序》

欢 迎 关 注

插图来自网络,与文章作者无关。

如有涉及版权问题,敬请联系本公众号删除。