新刊首发|祁涛:战国末期贤能观的转向

编 者 按

本文刊于《古典学研究》2025年第3期(总第6期),注释从略,感兴趣的读者可查阅原刊。

贤能政治是先秦政治思想的重要论题,现代学者对“贤”观念内涵的研究已经相当深入。基于春秋时期以“德”为“贤”的传统,笔者认为所谓“贤”指治国者所具备的道德品性(为论述方便,笔者对仁、义、礼、智、信五种德目不加区分),而所谓“能”则指治国者的具体智能、才能或技能。贤能并称有其相通的字义基础,战国时期,诸子在“贤”与“能”之间有所偏重,阐发有利于各自的学说,却不必打破“贤能”并称的传统。战国末期的荀子、韩非是其中最有代表性的思想家。因此,笔者以荀子、韩非为主要对象,探讨贤能观在战国末期的转向,以呈现战国末期贤能观的发展趋势。

一 对重贤与重能的调适:荀子贤能观的特色

先秦儒家对贤能之士的要求是双重的,既要满足道德标准(贤),又要具备相当的智能与才干(能)。儒家特别注重个人内在道德对社会政治的影响,如孔子云“其身正,不令而行;其身不正,虽令不从”(《论语·子路》),孟子提出“以不忍人之心,行不忍人之政”(《孟子·公孙丑上》)。儒家对贤能政治可谓高度认可,如孔子主张“举贤才”(《论语·子路》),孟子提出“尊贤使能,俊杰在位,则天下之士皆悦而愿立于其朝矣”(《孟子·公孙丑上》)。相对而言,贤能之间,“儒家更多注重‘贤’,而‘能’则常常处于从属性地位”。战国时期,以“德”为“贤”观念受到极大挑战,孟子便有此遭遇。梁惠王欲“利”,而孟子对之以“仁义”(详见《孟子·梁惠王上》)。虽然孟子认识到君臣关系不能以“利”为核心,否则必走到“弑君”的结局,但是“仁义”却无法打动君主。鉴于通过治国者内在道德的提升,达到“仁政”的效果太过缓慢,因而当时的君主迫切需要立竿见影的治国效果。

▲ 孟子像

载《至圣先贤半身像》册,南薰殿 旧藏,台北故宫博物院 藏

战国的时局正如孟子所言,“圣王不作,诸侯放恣,处士横议”(《孟子·滕文公下》)。随着士阶层的崛起,儒者的社会政治地位岌岌可危。在受到秦昭王对儒者的质疑时,荀子以“在本朝则美政,在下位则美俗”(《荀子·儒效》)来回应。显然,荀子并未着眼于儒者道德品性如何高尚,而是将儒者“美政”“美俗”的社会政治功能突显出来。尽管孟、荀在处理君臣关系时都认可“从道不从君”的儒家价值标准,但荀子对儒者的“能”予以相当的重视。“贤能”标准的变化伴随战国君主选士的现实需求而来,荀子的贤能观明显主动适应了这一现实需求。

《荀子》中关于贤能之士的表述有如下语词:圣人、贤、士、君子、大儒、仁人、其人等。不仅如此,荀子对贤能之士层次的划分也十分复杂,笔者将就其重点予以分析。

荀子对儒者类型的划分是为了说明:儒者有层次高低的不同,其治国的功效也就不同。《儒效》篇将儒者分为俗儒、雅儒、大儒三类,划分的主要标准是礼义法度。就儒者的自身修养来说,俗儒“谬学杂举,不知法后王而一制度,不知隆礼义而杀《诗》《书》”;雅儒则与此相反,能“法后王,一制度,隆礼义而杀《诗》《书》”;大儒不但能“法先王,统礼义,一制度”,而且能“举统类而应之……张法而度之”。这里我们不必纠结于荀子到底是“法先王”还是“法后王”。干春松就认为:

荀子认为先王之道与后王之法有其内在的一致性,甚至那些已然不甚清晰的先王之道也要通过后王的政治活动来加以呈现。这种内在之一致性尤其存于礼义、是非之中。

在荀子看来,就这三个层次而言,儒者的作用在于:即便俗儒也能让“万乘之国”仅存于世,而雅儒则可以使“千乘之国”安定,大儒则是“天下为一”的人选,可谓非圣人莫属。我们不否认“礼义”有其道德属性,但其制度化设计的意图十分明显。为了实现“使贤不肖皆得其位”的人才制度,荀子借孔子之口以高其说,将人才分为庸人、士、君子、贤人和大圣五类。

荀子对君子、贤人、大圣这三类人才的“能”阐释颇多。《哀公》篇对君子的描述和《儒效》篇大异其趣,《哀公》篇以孔子口吻说:

所谓君子者,言忠信而心不德,仁义在身而色不伐,思虑明通而辞不争,故犹然如将可及者,君子也。

这段话明显就君子内在道德人格而言,但《儒效》篇却说:

君子之所谓贤者,非能遍能人之所能之谓也;君子之所谓知者,非能遍知人之所知之谓也;君子之所谓辩者,非能遍辩人之所辩之谓也;君子之所谓察者,非能遍察人之所察之谓也,有所正矣。

这段话以“非能……”的格式意在说明君子并非无所不能,而是有其特殊的才能,这种特殊的才能就在于“能不能皆得其官,万物得其宜,事变得其应”(《荀子·儒效》)。荀子一方面注重君子的内在道德品质,另一方面又以君子的才能为“贤”。君子辨别万物的才性并使其处在合理的位置,强调了君子的“智能”。

荀子对贤人的描述,足见其对“能”颇为关注:

所谓贤人者,行中规绳而不伤于本,言足法于天下而不伤于身,富有天下而无怨财,布施天下而不病贫。如此,则可谓贤人矣。(《荀子·哀公》)

荀子从其行其言着眼,指出贤人的行为符合规范,言论堪为天下效法,这显然是在说明贤人具备治国理政的能力。可见,荀子论述贤人是以其能力与治国功效为考虑的重点。

▲ 荀子像

载《至圣先贤半身像》册,南薰殿 旧藏,台北故宫博物院 藏

荀子心目中的圣人则是“知通乎大道,应变而不穷,辨乎万物之情性者也”(《荀子·哀公》),这便是他经常强调的“知统类”的圣人,与上文所说的大儒可作同等理解。“至强”“至辨”“至明”不是对圣人道德人格的描述,而是对其“智”的彰显,所昭示的正是圣人的“能”,“三至”就是“知统类”的具体表现。

无论对儒者还是对君子、贤人、圣人的层次划分,都与荀子成圣之道的逻辑相吻合。荀子一再申述圣人乃“人之所积”的道理,“积学”所要求的学习内容为“礼义”。荀子认为“学至乎礼而止”可称为“道德之极”(《荀子·劝学》),就是说只有充分掌握和领悟“礼”,才能达到道德的最高境界,而能达到此境界的人便是荀子认为的圣人。这样的圣人掌握“礼者,法之大分,类之纲纪”(《荀子·劝学》)的“真理”,因而能应变无穷。虽然荀子以道德言礼,似乎还能持守儒家“重贤”的传统,但这种“礼”实际上是外在于人的社会政治规范。外在的“礼义法度”如何能够塑造内在的道德感?反而是对“礼义法度”的掌握越熟练越走向“重能”的境地。荀子也许注意到这个矛盾,所以他特别重视“化性起伪”的作用;但无论怎么“化”,似乎都解决不了这个矛盾,因为“礼在人本身缺乏性情的基础”。从而,“礼”的规范性与人的道德感格格不入。荀子的“尚贤使能”最理想的状态是以良人推良法,可实际上走向了关乎能否解决治乱、存亡问题的策略性路径。

“尚贤使能”关乎国家治乱、存亡,因为“法不能独立,类不能自行”(《荀子·君道》),所以君主选贤任能居于治国的首要地位,荀子因此批评慎到“蔽于法而不知贤”(《荀子·解蔽》)。在荀子看来,选贤任能的正确方式是“取人之道,参之以礼;用人之法,禁之以等”(《荀子·君道》);其标准在于对“礼义法度”的掌握和运用程度,可以据此来划分人才的高低层次,并加以任命——“上贤使之为三公,次贤使之为诸侯,下贤使之为士大夫”(《荀子·君道》)。君主掌握任命大权,已经不是分封制下的治理模式,而是开启了君权为核心的官僚体制。荀子曾说“外不避仇,内不阿亲,贤者予”(《荀子·成相》),这实际说明仇与亲在君、国的利益考量中皆居于次要位置,“贤能”甚至“能”才是最为重要的考量标准。在荀子看来,“贤能”对儒者而言就是对“礼义法度”的娴熟掌握。荀子理想的先王之道是:

故尚贤使能,等贵贱,分亲疏,序长幼,此先王之道也。(《荀子·君子》)

按照荀子的逻辑,贵贱当由“贤能”与否来决定,所以他不止一次强调“论德而定次,量能而授官”(《荀子·君道》)的道理。“尚贤使能”要求君主“无德不贵,无能不官,无功不赏,无罪不罚。朝无幸位,民无幸生”(《荀子·王制》),使士人“虽王公士大夫之子孙,不能属于礼义,则归之庶人;虽庶人之子孙也,积文学,正身行,能属于礼义,则归之卿相士大夫”(《荀子·王制》)。荀子“大有以是否‘贤能’来划分社会阶层的趋势”,而这一趋势确实在一定程度上否定了世袭制度的合法性,但将外在的“礼义法度”作为衡量人才的标尺,突出“能”的重要性,也有滑向法家的风险。

荀子在调适“重贤”与“重能”的过程中,用“礼义”替换了“德性”,在形式上还能持守儒家“从道不从君”的教义;但由于“礼义”的属性已不同于“德性”,因而不可避免地向“重能”倾斜。荀子试图通过“化性起伪”达到成人以德的目的,说明他并未放弃以“德”为“贤”的立场,但是以“礼义”作为判定人才高低层次的标准,显然更有利于“尚贤使能”在现实政治中的落实。

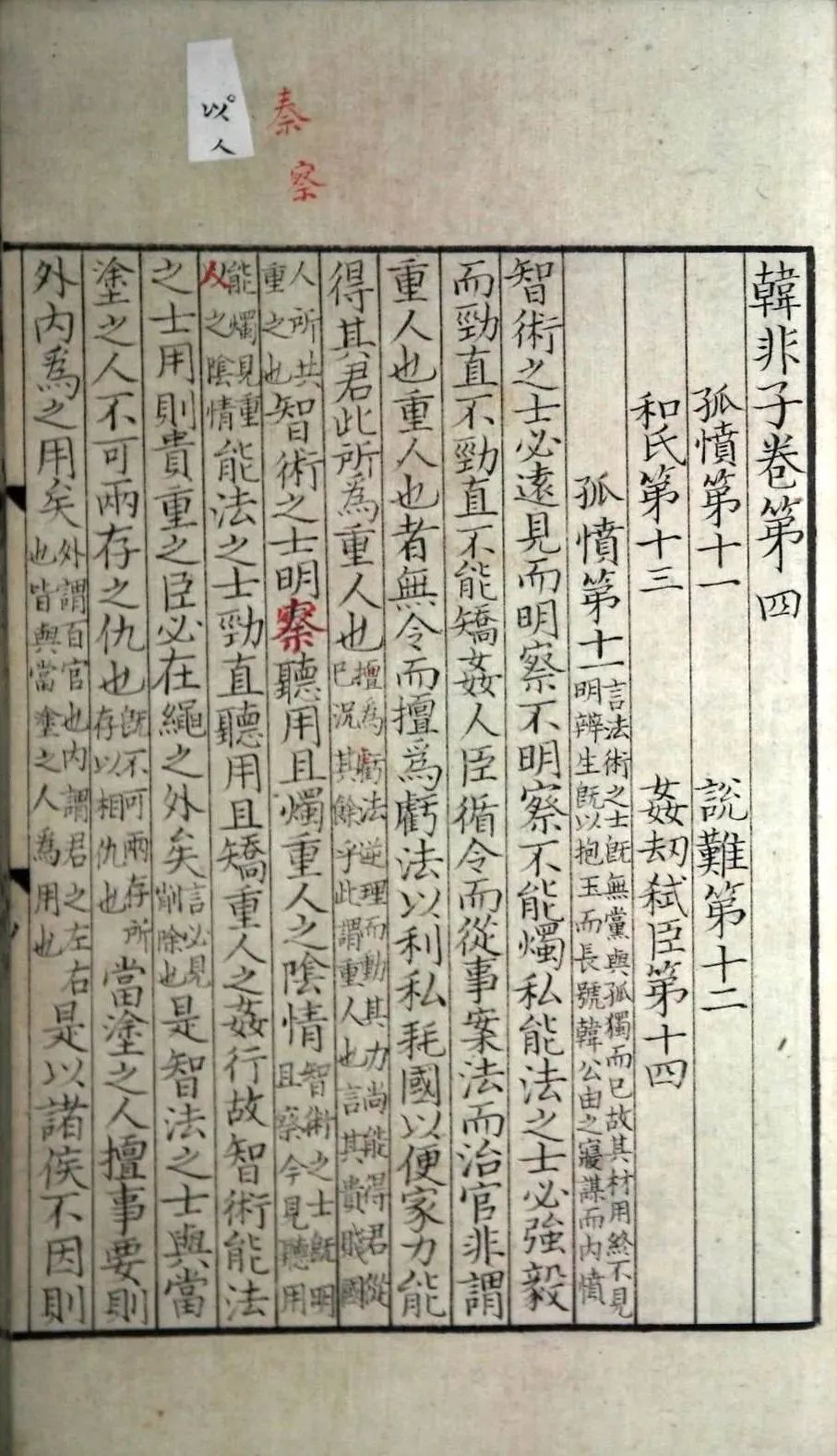

▲ 《荀子》书影,〔汉〕刘向 编,〔唐〕杨倞 注

南宋淳熙八年(1181)刊本,海源阁旧藏,俄罗斯国家图书馆 藏

二 重能:韩非贤能观的功利取向

与荀子相比,韩非的贤能观有较大的转向。荀子言“论德而定次,量能而授官”,虽然也重视“能”,但对以“德”为“贤”似乎还有所留恋,只是这个“德”已不同于孔子“摄礼归仁”,而呈现为“摄仁归礼”。再来看韩非关于贤能观的典型论述:

明主者,推功而爵禄,称能而官事,所举者必有贤,所用者必有能,贤能之士进,则私门之请止矣。(《韩非子·人主》)

此处直接将“贤能”的重心放在“能”上,所谓“推功”“称能”仅就贤能之士的“智能”而言,没有什么道德考量。韩非对贤能问题的论述矛盾极大,他一方面讲“贤势之不相容”(《韩非子·难势》)、“上法不上贤”(《韩非子·忠孝》),另一方面又对“智术之士”“能法之士”的品格与能力给予赞赏。我们该如何理解这个问题?

▲ 韩非子像,范曾 绘,1974年

首先应该厘清韩非反对的“贤”到底指什么,进而要明白韩非为什么反对“贤”。《韩非子·难势》云:

且夫尧、舜、桀、纣千世而一出,是比肩随踵而生也,世之治者不绝于中。吾所以为言势者,中也。中者,上不及尧、舜,而下亦不为桀、纣。

如诸多学者所论,韩非是要为资质平庸的君主设计一套治国方略,他称之为“人设之势”,其内涵便是“法术”。也就是说,韩非讨论“贤势不相容”时,是针对君主而非臣下,所以此篇处处以尧、舜、桀、纣为说。在《韩非子》中,君主贤与不贤并不影响其任用“贤能”,重要的是君主“抱法处势”就能做到“推功而爵禄,称能而官事”(《韩非子·人主》),所以《主道》篇有“不贤可为贤者师”的说法。当然,我们也能从《韩非子》中找出对“任贤”警惕的说法——比如,

人主有二患:任贤,则臣将乘于贤以劫其君;妄举,则事沮不胜。(《韩非子·二柄》)

旧注曰:

贤者必多才术,故能乘贤以劫君。“妄举”,谓不择贤,则其事必沮而不胜。“沮”,毁败也。

君主任用贤者的风险在于受制于人,但不任用贤者则事情不能成功。因此,“作为一个制度设计者,韩非既要保证政治社会的稳定运行,又要防止其中出现问题”。韩非在“尚贤使能”上十分警惕,处处透露出其为君主集权论证的意图。韩非理论先驱之一的慎到就认为,“忠未足以救乱世,而适足以重非”。秉持“忠”德不但于时局毫无助益,反而成为臣子苛责君主的合法性依据,导致君主不得安宁,不利于国家治理。慎到对此问题的解决之道是,“忠”不得越过职、官的范围,忠于职事即忠于君主(所谓“忠不得过职,职不得过官”)——也就是说没有超过职责范围以外的“忠德”。如果说慎到“因民之能”的范围还没有特别确定,那么韩非则将“能”(也包含“智”)界定到相当狭窄的范围,韩非对“智”的论述说明了这一点。

韩非在《邪饰》篇中认为,“道法万全,智能多失”是“先王以道为常,以法为本”所昭示的基本治国原则,所以经常将“智”置于“法”的对立面。君主治国如果以“智能”作为标准,就极有可能导向“私”。韩非从两个方面来论述“私”:一方面是君主之私,另一方面是臣下之私。如果君主好用私智、私欲,就容易导致臣下运用私智以壮大私门,上下用私则会导致大乱。因此韩非说,“释规而任巧,释法而任智,惑乱之道也”(《韩非子·邪饰》)。解决惑乱的唯一办法就是君臣上下皆以“法”为准绳,这样就可以上下为公。当然,韩非企图通过“养生”的办法让君主达到心中只有“法术”的境界,这也十分困难。反对君主“任智”的另一个理由在于,韩非认识到君主的“智能”也有限度,因此他将君主分为三类,即“下君尽己之能,中君尽人之力,上君尽人之智”(《韩非子·八经》)。“下君”是纯任私智、私欲的君主,“上君”则是能任人之“智”的君主。任人之“智”就不是上文所讲的私智,而是“法术之士”的“智能”。

《孤愤》篇云:

人臣之欲得官者,其修士且以精洁固身,其智士且以治辨进业。其修士不能以货赂事人,恃其精洁,而更不能以枉法为治,则修智之士不事左右,不听请谒矣。

这是《韩非子》中少有的对“修智之士”贤能形象的描绘,这种品质的人便是“上君”所要选用的可靠人才。如果说这段话是对“修智之士”品格的描述,那么其能力则体现为:

智术之士,必远见而明察,不明察不能烛私;能法之士,必强毅而劲直,不劲直不能矫奸。(《韩非子·孤愤》)

“智术之士”有明察烛私的能力,“能法之士”有劲直矫奸的能力。“奸”与“私”所指的对象就是所谓“重人”,也就是君主一直要防范的“私门”。无论“修智之士”“智术之士”,抑或“能法之士”,我们不妨都称之为“法术之士”。其核心能力就是完全以“法”办事,且毫不动摇,这样一来“法术之士”和君主在利益上一致。在韩非看来,理想的君臣关系是:

夫所谓明君者,能畜其臣者也;所谓贤臣者,能明法辟、治官职以戴其君者也。(《韩非子·忠孝》)

所谓贤臣的标准,一是对“法”的领悟程度,二是能胜任其职位,三是对君主的绝对忠诚。可见,韩非子的贤能观已彻底倒向“能”,其标准为“法”。在向“能”的转向中,贤能政治与法的冲突被韩非解决了。尽管韩非口中的贤能与儒家不同,但法家也赞成贤能政治非“法术之士”不可。正如荀子所言“有治人,无治法”(《荀子·君道》),“法”依然需要“能法之士”推动。需要强调,笼统说韩非“反智”“反贤能”似乎过于武断,他至少不反对“法术之士”的“能”。可见,“法术之士具有贤者的资格”。

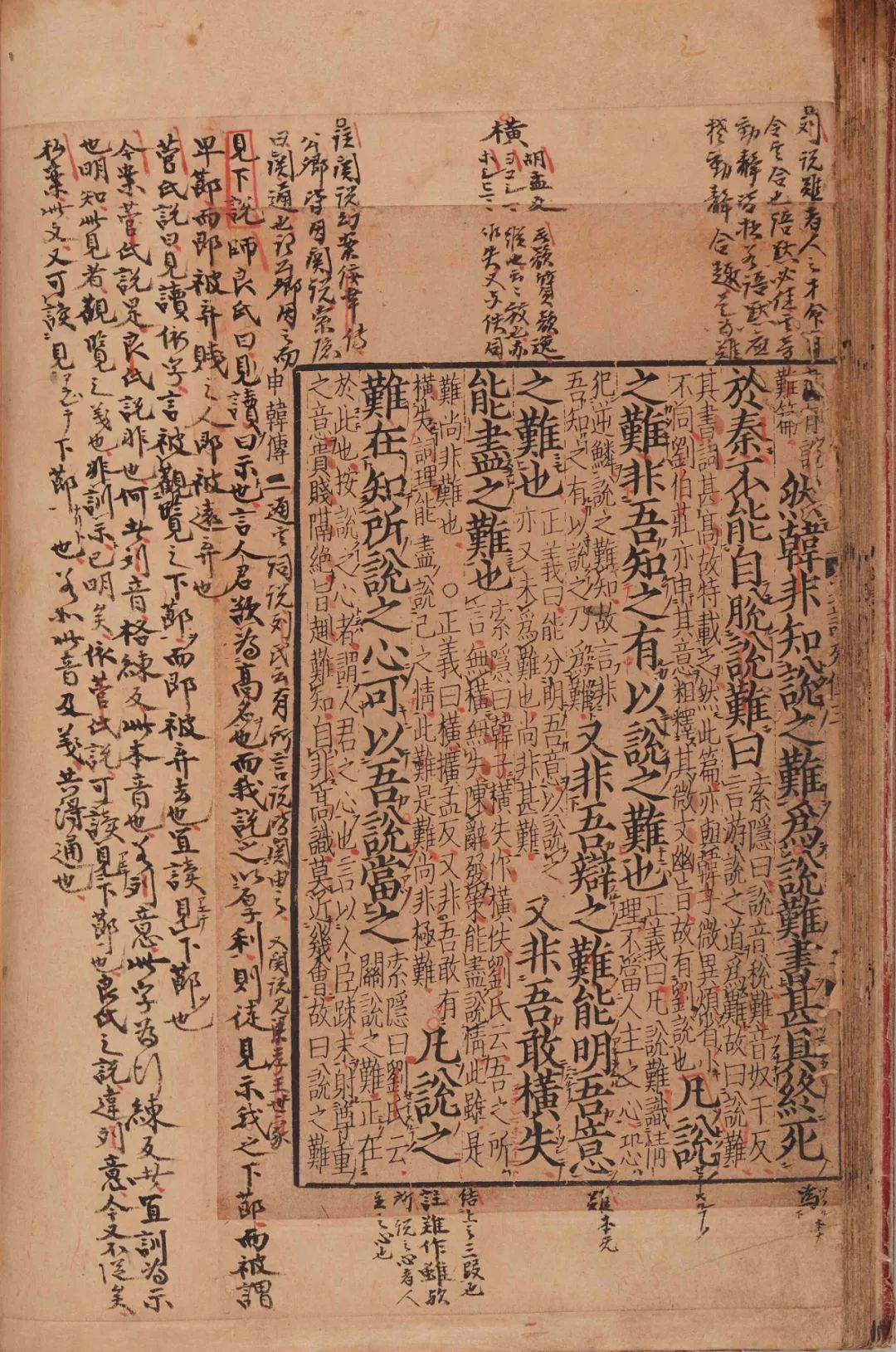

▲ 《韩非子》书影

〔清〕黄丕烈 校,影宋钞本,中国国家图书馆 藏

既然“法术之士”具备“贤能”的资格,那韩非“反士”反的究竟是哪种“士”?韩非明确反对“五蠹之民”,即学者、言古者、带剑者、患御者、商工之民。在他眼中,这些都是国家蛀虫,有百害而无一利;韩非评判人才是看对君主和国家有利无利、有用无用。他明显吸收了墨家“兴天下之利,除天下之害”(《墨子·兼爱下》)的功利观念。在韩非看来,“五蠹之民”有游离于君、国之外的风险,“法术之士”与此类人势不两立,因而是他反对的对象。“五蠹之民”都有专门知识或技能,如“文学为儒者,儒者称道仁义”,“言谈者,谈纵横者也”,“带剑者,即上文所指之勇者、侠者”,皆为此类。可见,韩非反对“法术之士”以外的士,也同时反对其“智能”或“贤能”。所谓“法家反智论”或“反士论”正是就此而言。

韩非“反贤能”与老、庄“不尚贤”观念也有很大区别。老子主张“不尚贤,使民不争”(《老子》第二章),庄子提出“不尚贤,不使能”(《庄子·天地》),是为了保持“圣人”的纯朴道德,并防止人人求贤能而造成道德异化。如果贤能成为众人追逐的对象,那么纯朴的内在道德将无法固守。慎到则认为,君主要以“势”屈“贤”,从而强化君主权威,这意味着“贤能”不能越出君主权威的范围。韩非继承了慎到的主张,认为“法”是君主权威的最直接表现,对“法”的熟练和运用即为对君主意志的服从,这便是“能”的表现。就此而言,韩非当然不能“反智能”“反贤能”,如周炽成所言,“虽然法家攻击了各种各样的士,但是,他们不可能攻击智术之士和能法之士”。周炽成言韩非不反“能法之士”和余英时言韩非反“五蠹之民”在本质上并无矛盾,因为他们讨论的“士”不是同一个对象。韩非不反对“法术”上的“智能”,因而也不反对“法术之士”,相反,他对“法术之士”赞赏有加、充满信心,甚至将“不务德而务法”之治称为“圣人之治”(《韩非子·显学》)。

显然韩非已不再相信“德治”的价值,而对“能”则作了法家化的阐释,并将“能”缩小至“法术之士”身上,进而展现为对“法”的绝对顺服,完全倒向“重能”。韩非未必就反道德,只是认为在治国的功效上,“德治”并不能使国家长治久安,非倚重“法术”不可。表面看来,韩非似乎将客观法则置于治国的首要位置,实际上,“法”的运行还得依靠“法术之士”。所以说,韩非依然未能跳出荀子的窠臼。

三 战国末期贤能观转向的哲学基础

荀子的贤能观一方面要坚持儒家“重贤”的传统,另一方面却不得不突显“重能”之儒者的社会政治功能;韩非则直接将贤能观转向“能”,在政治治理领域不再留恋任何道德。当然,战国末期贤能观的转向,表面上是一种适应性的人才策略在政治思想上的体现,对思想家而言,却要从更深层次上论证这种转向的合理性。这就不得不谈到荀、韩的天道观与人性论,这是两者贤能观的哲学基础。

众所周知,周人灭商后,为了解释其统治的合法性,提出“敬天保民”的政治原则,这成为儒家德治思想的来源。此原则要求以“德”为价值标准,也就是说,唯有德之人才配治理天下,即“以德配天”。具体来说,有德之人就是能够上顺天意、下合民心的治理者。民心便是天意最直接的体现,即“天视自我民视,天听自我民听”(《尚书·泰誓》)。天命的转移由有德与否来决定,也可说由民意决定。从这种“天人合一”的理念中,必然导出“尚贤使能”的用人原则,更重要的是,此原则要求君主与臣下都具备德性。虽然谁也无法保证君臣皆为有德性之人,但是“敬天保民”原则对君臣上下起着警示与规训的作用,促使其内在道德的自觉。孔、孟就发扬了这样的贤能观。

孔子固然慎言“性与天道”(《论语·公冶长》),但从他所说“吾欲仁,斯仁至矣”(《论语·述而》)的基本立场来看,其贤能观应是认同“天人合一”的理念。孔子更重视内在仁心的固守,这从他对礼乐的态度可以看出。孔子说:“礼云礼云,玉帛云乎哉!乐云乐云,钟鼓云乎哉!”(《论语·阳货》)这里强调的是仁心发用至礼乐,而不是注重外在的形式规范。体现在其贤能观上,主要就是君子小人之分。孔子强调“君子怀德,小人怀土”“君子喻于义,小人喻于利”(《论语·里仁》),处处是对君子内在道德品格的要求。孔子的“为政以德”理念就是要求将完满的内在德性推及治国,治国者就可收到良好的治理效果。

▲ 《孔子讲学》

徐悲鸿 绘,1943年,北京徐悲鸿纪念馆 藏

孟子继承了孔子的这一理路,体现在以“仁心”推“仁政”的观念中。孟子对“仁心”的重视基于他对“心性”与“天道”关系的基本立场,提出“尽其心者,知其性也,知其性则知天矣”(《孟子·尽心上》),认为“心”“性”“天”有内在的一致性。“天”赋予人有“四端”之心,人所要做的就是扩充“心”,以达到对“性”的认知;对“性”的认知达到一定程度,便可以领悟“天命”。孟子尤其在意修养工夫论,他的理论长于“仁心”而拙于“仁政”,梁惠王认为他“迂远而阔于事情”(《史记·孟子荀卿列传》)并非没有道理。孟子“民贵君轻”的理论诉诸实现,体现为“主权在民,治权在贤”,“贤”的作用几乎无可替代,故而德性修养居于首位。值得注意,“贤”的修养在某种程度上使得士人有较强的独立性,站在道德制高点的贤能之士让“君有大过则谏,反覆之而不听,则易位”(《孟子·万章》)有了理论的合法性,这一点便是对孔子“以道事君”的发扬。

荀子认为,“天行有常,不为尧存,不为桀亡”(《荀子·天论》)。天不再眷顾道德高尚的人,也不在意道德低劣的人,而是有一套特定的运行法则,“生养天地万物之‘天’既没有主宰之义,也无道德之义”。尧之治、桀之治皆与“天”无关,也与统治者德性无关。“天德”体现为“变化代兴”(《荀子·不苟》)。尽管荀子以“诚”论“天德”,但这个“诚”已不是传统儒家“敬天”“敬德”的“诚”,而是指对“天道”规律的遵守和运用。传统儒家充满道德说辞的天道观在荀子这里转化为能被人把握的“生养之天”。可见,传统儒家的“天”对人间秩序的影响已经退隐,人的理性价值愈加重要,因而荀子更注重“心”的认知功能。

需要注意,这种理性不是“爱智慧”的理性,而是“务为治”的理性;换言之,“它是实用型的,主要用于解决政治生活中的实际问题”。这样的天道观无论如何也不会衍生出“性善论”。事实上,荀子对善的判定标准是“礼”或“礼义”,合于“礼义”者为善,不合于“礼义”者为恶。圣人根据“生养之天”创制礼义,就是为了解决“偏险而不正、悖乱而不治”(《荀子·性恶》)的问题。在荀子这里,传统儒家的天人关系彻底转向“天人相分”,“天”“人”职份的分割进一步突显人之“智能”的重要性。可以说,荀子在对“重贤”与“重能”的调适中,做了充分的哲学论证。这当然有益于古代政治思想的成熟,但传统儒家的“天命、道统和贵族制”,“这三种制约在荀子那里统统消失不见了”。韩非在这一点上则更是有过之而无不及。

韩非虽“与李斯俱事荀卿”(《史记·老庄申韩列传》),可韩非没有儒家的包袱。如果说荀子为适应时代潮流而不得不改造儒家习说,还要在天人关系的框架中系统论证其贤能观的合理性,那么韩非则是一个地地道道的实用主义者,他的一句“古今异俗”就轻松化解了古今之争。所谓“上古竞于道德,中世逐于智谋,当今争于气力”(《韩非子·五蠹》),这气力靠什么支撑?按韩非的论述当然是耕战。围绕耕战的核心事业,人情就可资利用。韩非说,“人情者,有好恶,故赏罚可用”(《韩非子·八经》)。此处所谓的好恶,不是去讨论人的本质是善是恶,而是对人之行为趋向的一般设定,且这种设定在以君、国利益为导向的耕战背景下才可行。人人都“趋利避害”,利用这一点设置“法令”,则“治道具矣”。君主掌握赏罚二柄,居于权力结构的顶峰,只要做好“体道”即可。《韩非子·解老》有云:

体道则其智深,其智深则其会远,其会远众人莫能见其所极。

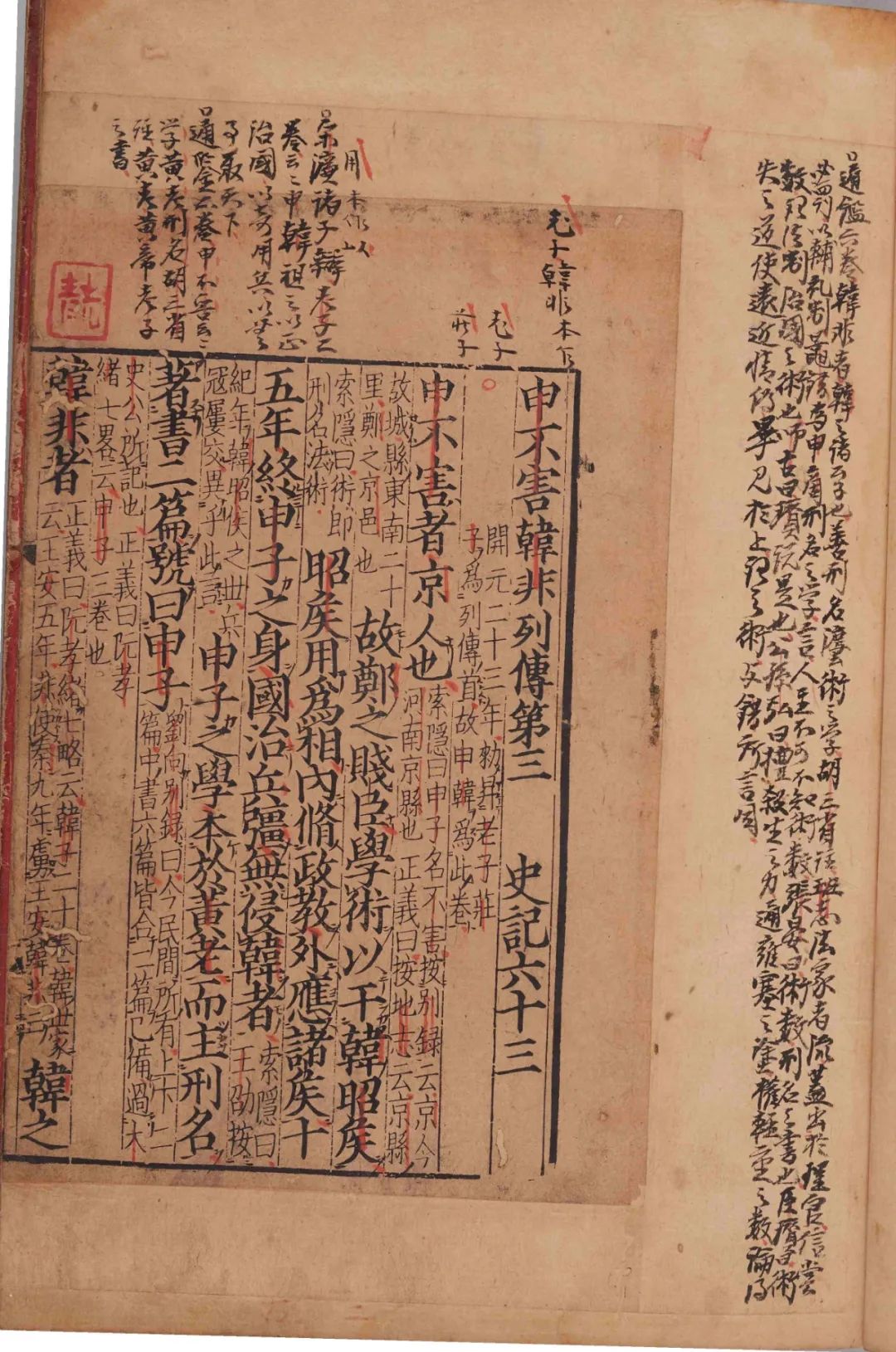

▲ 《史记·申不害韩非列传》书影

南宋建安黄善夫家塾刊本,日本国立历史民俗博物馆 藏

“体道”所得的“智”是虚静无为之术,韩非无心于对道体的讨论,而重在对道用的阐发:“道”已化于君主内心,由于“体道”而领悟到虚静无为之术,如此便可制御群臣,让群臣发挥治国之“智能”。臣下的“智能”收缩为对“法”的掌握程度,君臣关系便体现为“不贤可为贤者师”,进而形成“以法为教,以吏为师”(《韩非子·五蠹》)的法家式“上下一教”格局。

韩非在《难势》篇集中讨论了“贤治”的缺陷,圣人的少出让韩非对“贤治”的普遍有效性产生怀疑,认为在讲究效用的标尺之下,必须放弃“贤治”。事实上,“韩非对于道德也并非一味排斥与否定,只是说道德在政治社会中的有效性是有条件的,而非普遍有效的”。“贤治”或“德治”在上古可能发挥其效用,但不合于当今之用。孔、孟儒家对人性塑造以“德”,这是内在提升的路径,其效果缓慢。法家对人性控制以“法”,这是外在控制的路径,其效果明显。因此,韩非无心从天人关系框架中论述“重能”的理论合法性,而只关注“法术之士”的现实政治功用。

结 语

综上所论,战国末期的贤能观整体上呈现为从“重贤”到“重能”的演变趋势,荀子、韩非在这一转向中最具有代表性。荀子的贤能观注重贤能之士对“礼”的掌握与领悟程度,依此对贤能之士作出高低层次的划分,并排列其尊卑贵贱的次序,确实有摆脱亲亲、尊尊的意图。韩非则注重“法术之士”对“法”的掌握和运用,但他并未对此作出明显的层次划分。在战国末期贤能观的转向中,荀子、韩非自觉意识到“能”比“贤”更为有效实用。“能”是整合乱世的利器,“贤”或许是盛世的点缀与融合剂。

由于周秦之际社会剧烈变动,传统儒家天命观基础上的“重贤”思想面临巨大挑战。面对新型君臣关系,荀子试图在“重贤”与“重能”之间进行调适,这也是基于他对传统儒家天命观的改造和对天人关系的重新解释。对“天”道德意涵的剔除,使得“礼”不可避免地成为外在的社会政治规则,显示出荀子积极地接纳法家思想。荀子在“重贤”到“重能”的转变中起到关键作用,以“礼”为标准的“能”越发突显。韩非承其余绪,将贤能观作了法家化的解释,其“能”转为以“法”为标准。如果说荀子为儒者的社会政治功能立言,韩非则为“法术之士”的不可替代性论证。两者都在“有治人,无治法”的框架下,只是“治人”的角色不同而已——毕竟,

荀子的“治法”要靠君子来进行,法家的刑罚要靠君主的威势来推行。他们的法律价值观相同,法的思维方法也无二致。

战国末期贤能观的转向深刻反映了君臣之间权力关系的变化,周制主要体现为天子与贵族共治,秦制主要体现为君主集权。荀、韩贤能观正是“君主集权”逐渐强化的理论表现。有学者认为,荀子的君臣理论能够达到君臣互补的治国功效,所谓“知惧求相之贤,其强更由于以相之长济君之短”;或者说,“把君臣易位看作是正当变化,这似是荀子的未被认真发掘过的惊人思想,不能不说具有反世袭、反政治垄断的精神”。事实上,荀子认为:

道者何也?曰:君道也。君者何也?曰:能群也。(《荀子·君道》)

所谓“能群”是指君主“能生养人”“能班治人”“能显设人”“能藩饰人”(《荀子·君道》),“能群”意味着君主处于资源支配者的地位。尽管荀子强调“谏”“争”“辅”“拂”之臣对君主的规劝(《荀子·臣道》),但在君主至高无上的权力设计上,臣相很难约束君权。而韩非的君臣关系理论,更加强调臣子对君主的绝对服从,所谓“尽力守法,专心于事主者为忠臣”,即是“忠信法术”之士的为臣之道(《韩非子·忠孝》),这与周制的君主与诸侯共治相去甚远。

荀、韩对贤能的阐释有得有失,其得在于认识到客观独立的政治法则对君臣治国的重要价值,其失在于始终未能跳出“有治人,无治法”的窠臼。外在于人的客观政治法则如果不能让人心信服,则有流于工具化的风险。如何让外在于人的政治法则建立在内在德性根基上,就必须从法理上论证外在政治规则的正义性,进而讨论道德与政治之间错综复杂的关系。

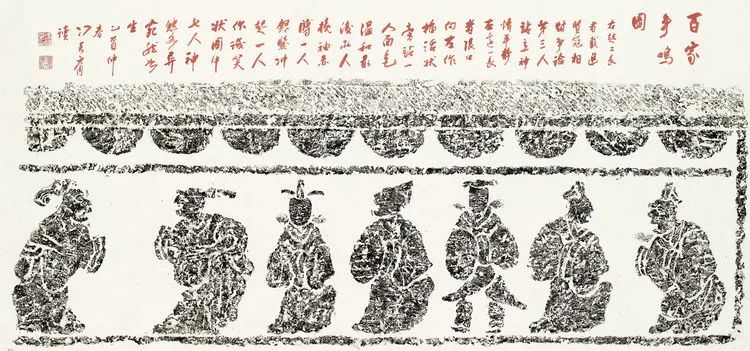

▲ 《百家争鸣图》,画像石拓片,冯其庸 题字

作者简介

欢迎关注

如有涉及版权问题,敬请联系本公众号删除。