新刊首发|贝承熙:马融礼学的调和阴阳主旨

编 者 按

马融(79—166)一生,著述颇丰——《后汉书·马融列传》曰:

[马融]但著《三传异同说》。注《孝经》《论语》《诗》《易》《三礼》《尚书》《列女传》《老子》《淮南子》《离骚》,所著赋、颂、碑、诔、书、记、表、奏、七言、琴歌、对策、遗令,凡二十一篇。

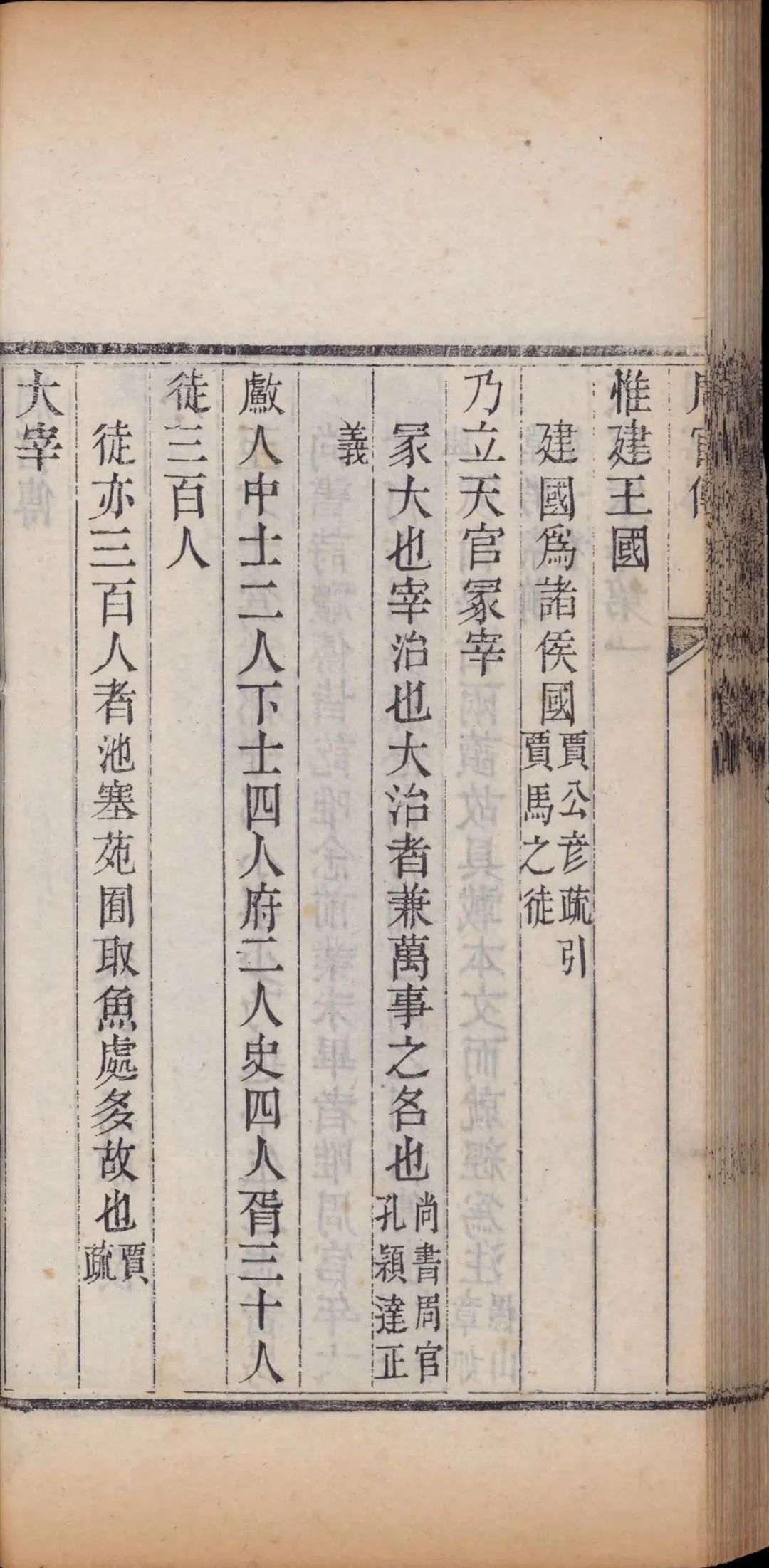

▲ 马融像

载《至圣先贤半身像》册,南薰殿 旧藏,台北故宫博物院 藏

然限于马融存世著作散佚不全,学界长期对马融缺乏关注。近年来,这一情形虽已有改观,但学人多仅能泛论马融之学行,或在郑玄礼学的参照之下逆推马融经学的部分特点,难以系统认识马融面对的时代问题与学术旨趣。

其实,马融在《尧典注》中已透露自身问学的核心关切,在他所上奏疏颂赋中,这种关切更能得到一一参证。具体而言,马融秉持一种礼制可以调和阴阳的独特理念,针对汉帝对平定灾异之术的渴求,试图将调理天地四时构建为《周官》六卿之职,从而使得礼乐成为一种能够平定灾异的妙道良方。以安帝刘祜(94—125)广求道术之士的事件为背景,旁参马融的诸多著述,这一旨趣当能毕显无余。

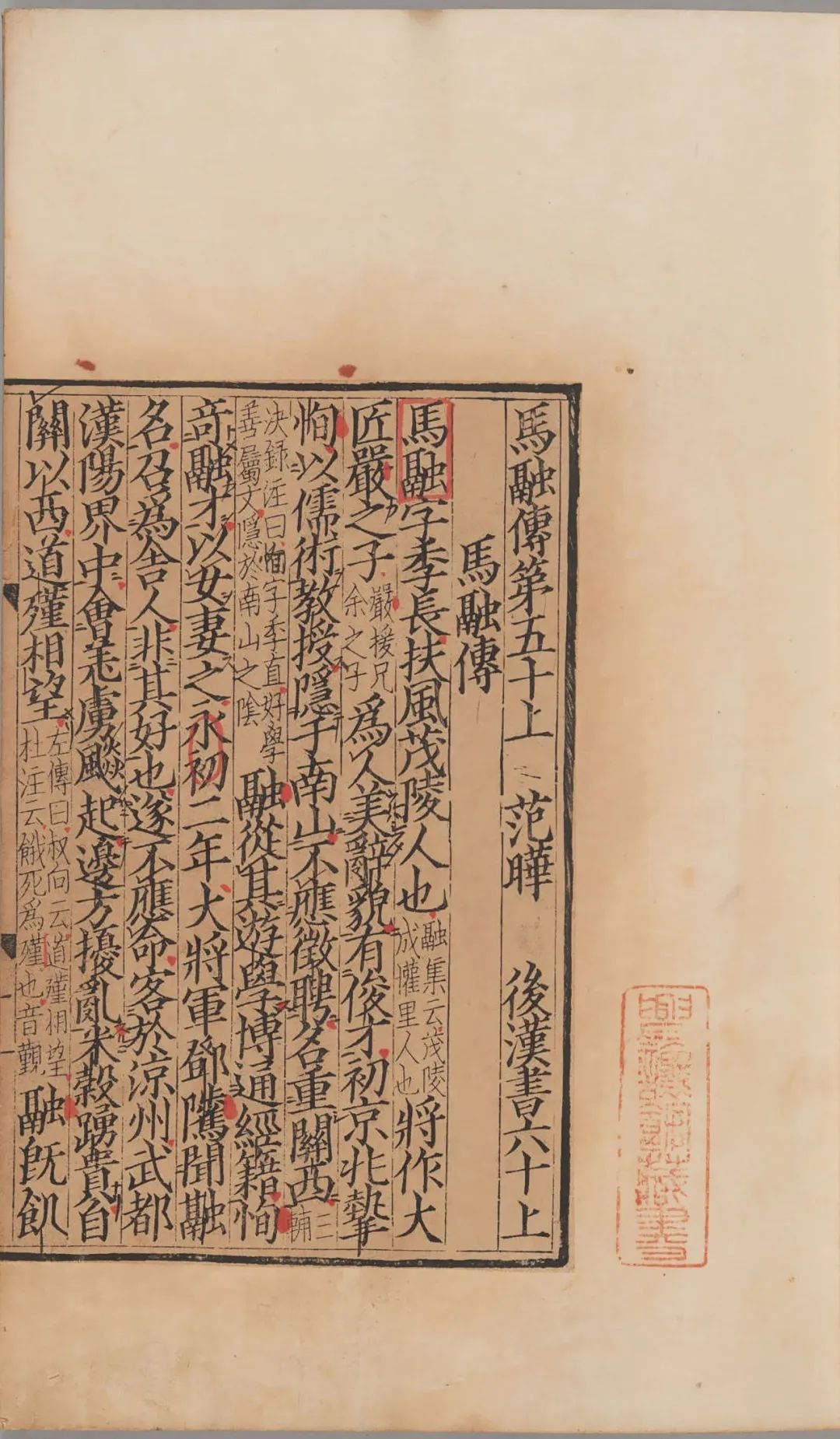

《马融列传》曰:

初,京兆挚恂以儒术教授,隐于南山,不应征聘,名重关西,融从其游学,博通经籍。恂奇融才,以女妻之。(《后汉书》,页1953)

马融早年随隐居秦岭的博学之士挚恂研习经术,然不论挚恂之经学,抑或马融早年之著述,今已难得考证。《后汉书》所载马融事迹及马融流传至今的诸多著作,皆只能体现马融永初出仕东观以后的思想取向。故而要考察马融学术之背景,必须首先澄清永初世风之面貌。

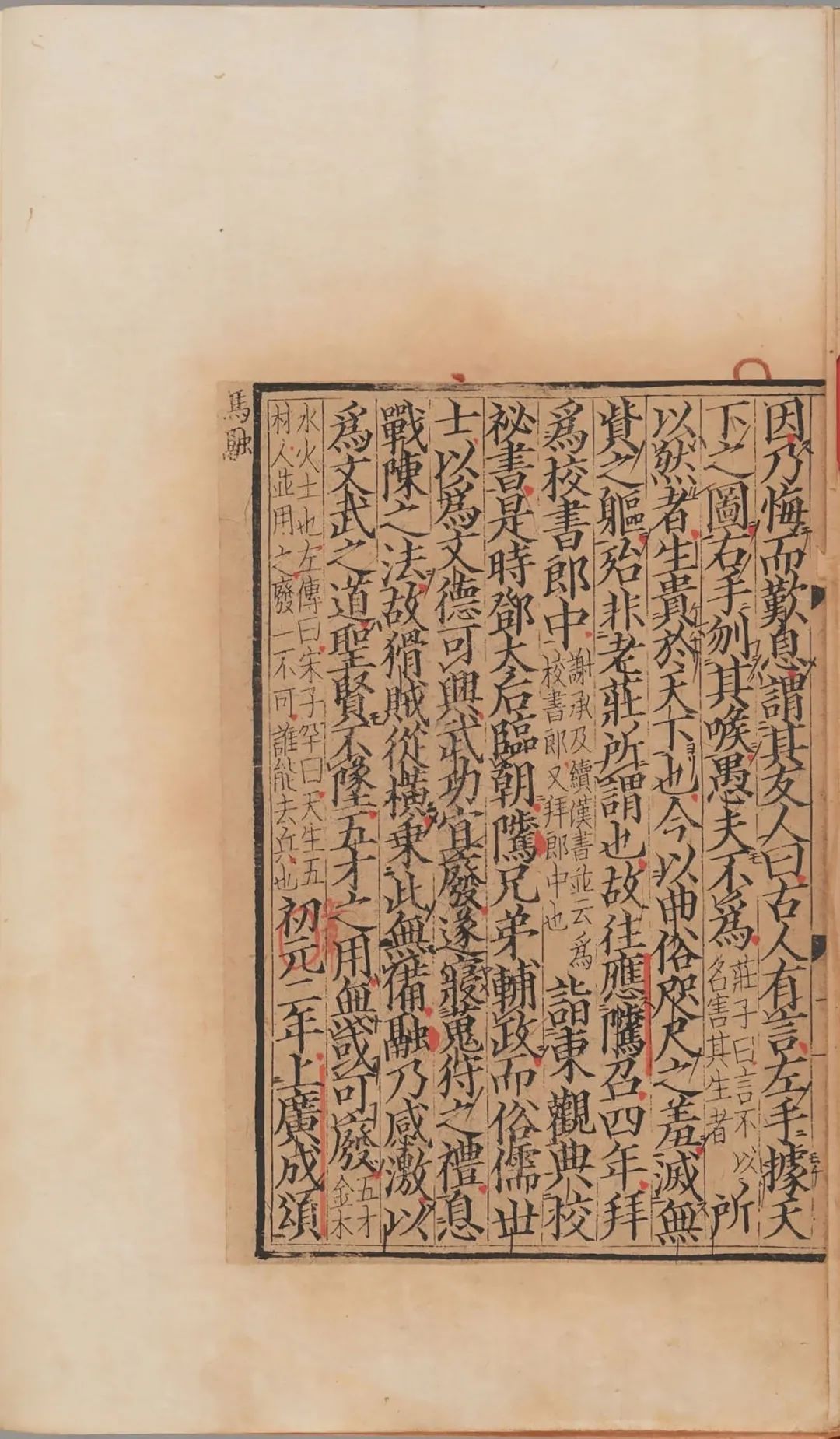

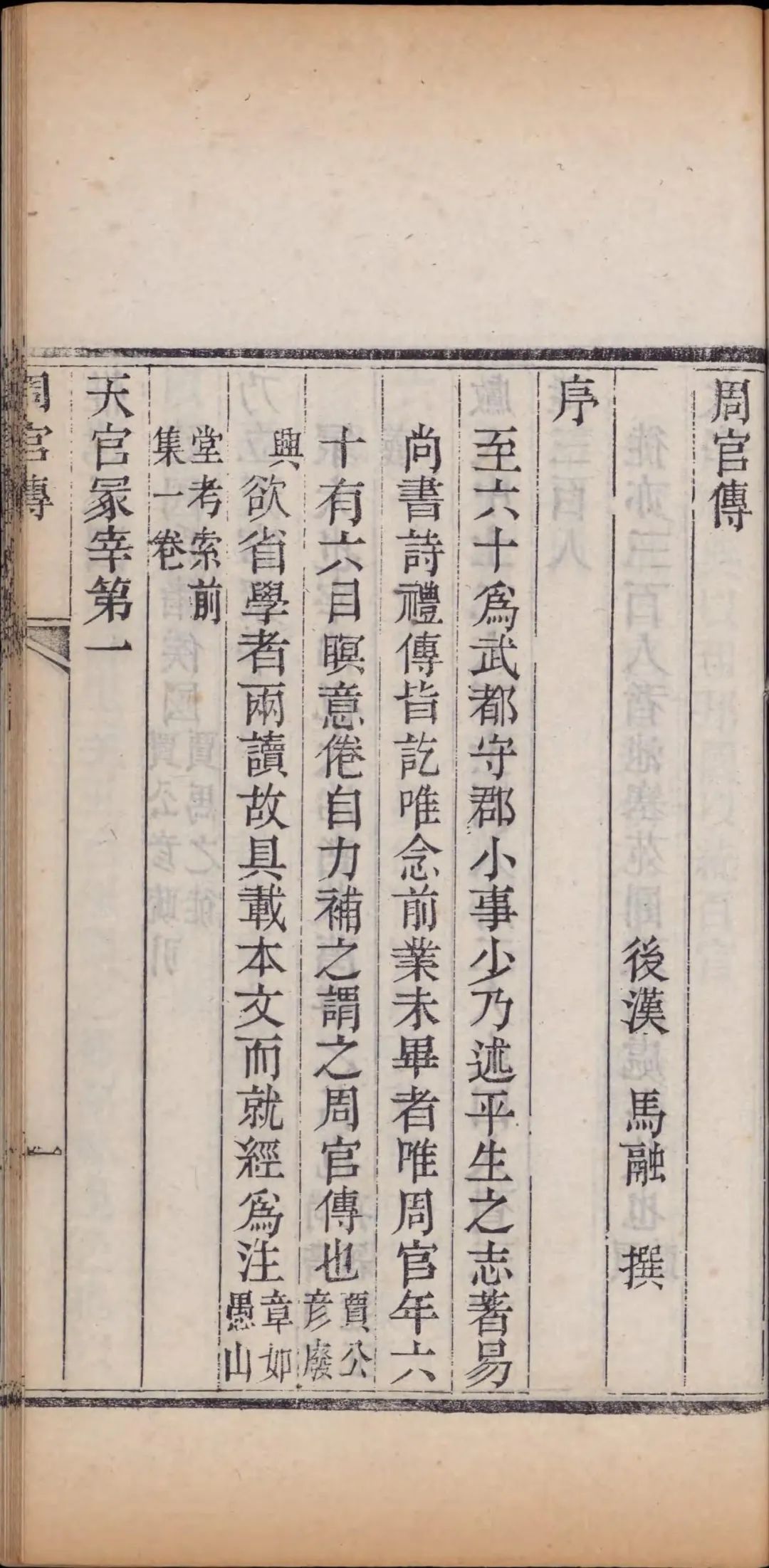

▲ 《后汉书·马融传》

南宋庆元时期建安刻本,日本历史民俗博物馆 藏

马融于永初四年(110),往应邓骘之召,入东观就任校书郎中。是时安帝在位,天下灾异连年不绝,仅延平元年便有“六州大水”“陨石于陈留”“四州大水,雨雹”(《后汉书》,页205)等灾异,至于永初之年,安帝更有“遭永初之际,人离荒厄”(《后汉书》,页228)之叹,以为灾异横生、天下荒芜。面对现实中的连绵天灾,如何调和天时、安顿天下,成为东汉君臣的长久忧思。

安帝朝臣多不关切朝廷本身是否治理无方,而是在意阴阳二气的和谐与否。具体而言,自董仲舒(公元前179—前104)倡天人相感之说,西汉经师每逢灾异,多称朝廷失政。唯王莽(公元前45—23)篡汉以后,将天下灾异多推诿于历运自然,如天凤三年二月,为应对此年“地震,大雨雪”之灾,他下诏曰:

予遭阳九之阨,百六之会,国用不足,民人骚动。

依汉儒《易》九厄之说,入元之初的106年中,当有阳九之灾,王莽以此为据,称新朝灾异频仍,即为恰逢阳九之故。按王莽的这一解释,灾异尽因天灾,非由人祸,群僚因灾异而对王莽新政产生的非议,即可受到一定遏制。至于安帝之时,邓氏一族秉政,邓太后(邓绥,81—121)与大将军邓骘(?—121)作为外戚,政治身份同样敏感。面对不利于外戚地位的连年灾异,邓氏即有意效仿王莽,引导一种灾异出于历运自然的论调。

时遭元二之灾,人士荒饥,死者相望,盗贼群起,四夷侵畔。(《后汉书·邓骘传》,页614)

依《易》九厄之说,入元后106年为入元之初会,其后374年间为入元之二会,而一如一会之时有阳九之灾,二会之时又有阴九之灾,《邓骘传》所称“元二之灾”,指的就是这一入元二会之灾。邓骘对《易》九厄之说的接纳表明,邓氏有意袭用这种源于王莽的灾异解释,令天下人秉信灾异出于天道本身的运行,从而消解灾异对自身政治地位的威胁。

在董仲舒以降的天人相感之说下,面对预示朝廷失道的灾异现象,帝王必须为之延请贤良、改易政事,因而两汉诸帝逢灾罪己之举屡见不休。安帝之时的邓氏一族,却有意将灾异归咎于天道自身,致使安帝追求的弭灾之法,重心从政事转向术数。详考安帝应灾之诏,期许的并不是贤臣良士对朝政的规谏,而是一套能够应对灾变的“道术”。如安帝于永初二年诏曰:

朕以不德,遵奉大业,而阴阳差越,变异并见,万民饥流,羌貊叛戾……其百僚及郡国吏人,有道术明习灾异阴阳之度、琁机之数者,各使指变以闻。(《后汉书》,页210)

这一诏书与和帝的永元六年诏形成鲜明对比;同样面对天下灾变,安帝不求贤良,不求谏士,唯独征集通晓天道变化之士,将消弭灾异的希望,全然寄托于一套能够调理阴阳的道术之上。又如永初五年诏曰:

其令三公、特进、侯、中二千石、二千石、郡守、诸侯相举贤良方正、有道术、达于政化、能直言极谏之士,各一人,及至孝与众卓异者,并遣诣公车,朕将亲览焉。(《后汉书》,页217)

是时安帝虽沿袭两汉传统,召集了一定的贤良、直谏之士,但“有道术”之士犹在安帝所征之列。

东汉人所谓“道术”,即为阴阳方术。《窦融传》载张玄之语曰:

自前世博物道术之士谷子云、夏贺良等,建明汉有再受命之符,言之久矣。(《后汉书》,页798)

据《张楷传》,“[张楷]性好道术,能作五里雾”(《后汉书》,页1243)。张玄提及的谷永、夏贺良之术,及张楷的作五里雾之术,均是洞察或干涉天道运行的神秘方技。东汉光武以降,从未有帝王明确表现出对于这种道术的信奉,唯安帝开其先河,将道术引为安定天下之方策。

▲ 汉安帝(94—125)

安帝重道术甚于重政事的一贯作风,在传统儒生孔季彦(生卒年不详,行年47)的遭遇中尤能彰显。《孔季彦传》即载:

延光元年,河西大雨雹,大者如斗。安帝诏有道术之士极陈变眚,乃召季彦见于德阳殿,帝亲问其故。对曰:“此皆阴乘阳之征也。今贵臣擅权,母后党盛,陛下宜修圣德,虑此二者。”帝默然,左右皆恶之。(《后汉书》,页2563)

延光元年,连年灾异仍未中断,安帝再度征召“有道术之士”,孔季彦即在其列。孔季彦依照传统儒生的天人相感观点,认为灾异关乎政事,此年的“大雨雹”即为外党昌盛所致。然而,安帝对这一应答表现出“默然”态度,左右近臣更对这一应答深感厌恶。究其缘由,安帝期望的只是一套能够直接消弭灾祸的阴阳之术,而非贤良之士对朝中政治的谏言,这种议论朝中政局之辞,即令安帝兴致索然。

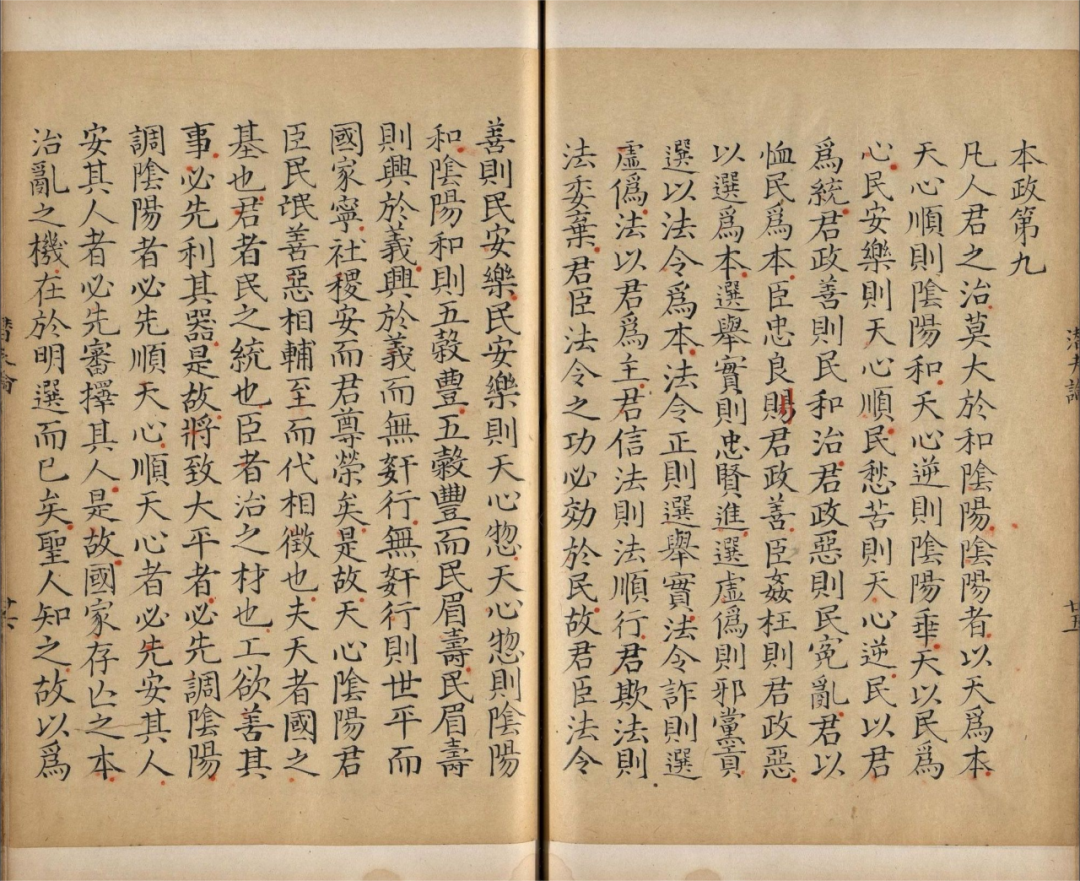

因此,当安帝之时,元二之灾成为群僚对灾异的主流解释,道术成为汉帝对消弭灾异的主要期许,传统儒生秉信的天人感应之学已无用武之地。在这一情形下,包括马融在内的文人群体,开始将一套调和阴阳之术作为自身追求,如素来“与马融、窦章、张衡、崔瑗等友善”的王符(约85—约163),即于其《潜夫论》中曰:“是故将致太平者,必先调阴阳。”这意味着,他相信太平之世的到来,必须依靠一套特定的调和阴阳之术。

▲ 王符《潜夫论·本政》

清顺治五年(1661)影宋钞本,中国国家图书馆 藏

马融亦秉持与王符类似的观点,只是他身处东观,素重《周官》之学,更期望论证礼乐典章本身就具有调和阴阳的作用。于是,马融提出了礼乐可以顺天时、调阴阳一说,将礼乐转化为一种能够直接带来太平的道术。

尧舜以六卿调和阴阳

马融《周官传》云:

唯歆独识,其年尚幼,务在广览博观,又多锐精于《春秋》。末年,乃知其周公致太平之迹,迹具在斯。

▲ 马融《周官传》

载马国翰《玉函山房辑佚书》,清同治十年(1871) 刻本

马融颇为认同刘歆的观念,将《周官》视作周公致太平之迹。然而,《周官》的职官制度为何能够带来太平,却因马融《周官注》亡佚多半,已然难得其详。所幸,马融在《尚书注》中透露了他重视《周官》之学的意图所在:他所谓的“致太平之迹”,其实直接针对安帝时期的阴阳失调问题;他试图以礼乐为道术,论证《周官》所载的六卿制度,乃是调和阴阳的不二法门。

于《尧典注》中,马融通过牵合《尚书》之辞,将《周官》六卿与《尧典》羲和之官相比附,从而为六卿赋予调顺天地四时的职能。《尧典》有“乃命羲和,钦若昊天,历象日月星辰,敬授人时”一句,记载尧任命羲和诸官安顺天地阴阳之事,后文又称尧分命羲仲、羲叔、和仲、和叔四者分掌四时。如依经文语脉,尧所任命的羲和之官就应当是羲仲、羲叔、和仲、和叔四者,如伪孔曰:“此举其目,下别序之。”在伪孔的理解中,《尧典》经文先称羲和有“敬授人时”之职,下文顺势叙述羲仲、羲叔、和仲、和叔执掌四时之事,俨然只是将羲和作为羲仲、羲叔、和仲、和叔四子之总称。

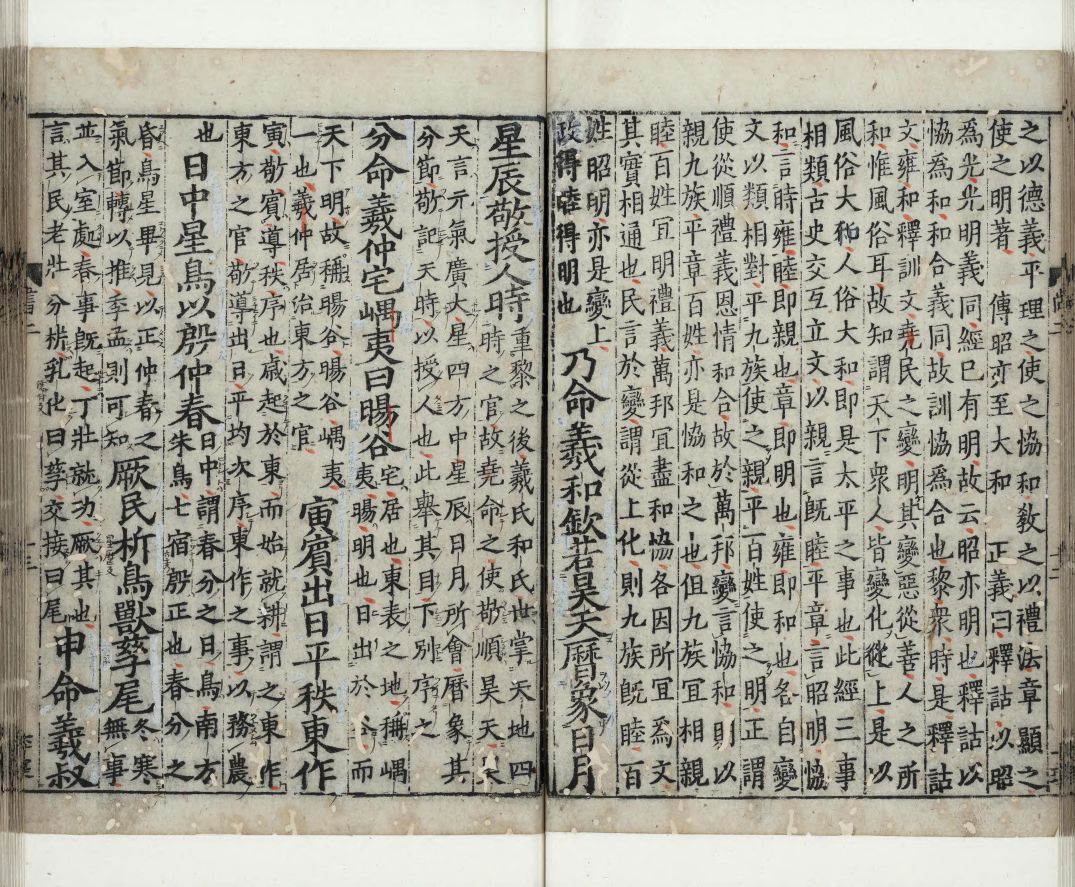

▲ 孔颖达《尚书正义·尧典》

南宋两浙东路茶盐司刻本,中国国家图书馆 藏

但是,马融对这一经文的理解却极为迂曲。马融注曰:“羲氏掌天官,和氏掌地官,四子掌四时。”(《尚书正义》,页251上)在马融的解释中,此句的羲和并不指代后文的羲仲、羲叔、和仲、和叔,而是单独的两位执掌天地之官,后文的羲仲、羲叔、和仲、和叔只是羲氏、和氏之四子,分别执掌四时。在这一解释下,《尧典》中任命的羲和之官共有六人,分别担任天地四时之官。究其缘由,马注本以《周官》六卿之说为参证,孔疏释之曰:“天地之与四时,于周则冢宰、司徒之属,六卿是也。”(《尚书正义》,页253上)孔颖达已然发现,马融所谓天官、地官与四时之官,正与《周官》六卿相应,则马融将羲和与羲仲、羲叔、和仲、和叔四者相区别,便是附会《周官》、将羲和六者等同于《周官》六卿的结果。

马融牵合《尚书》《周官》的目的,就在于将羲和的调顺天地四时之任,建构为《周官》六卿之本职。《周官》之中,六卿各以天地春夏秋冬为名,但这种命名只是表明六卿之职取象天地。丁若镛即指出,马融所述的六官分掌天地四时之说,更接近《左传》所述少皞四鸟之官所职、《管子》所谓“黄帝得六相而天地治”以及《大戴礼记·千乘》所谓“司徒司春”“司马司夏”之说,而与《周官》本意大相径庭。马融俨然是在有意的建构之下,推扩了《左传》《管子》《千乘》等文献对六官的理解,令《尚书》中的羲和成为《周官》六卿的前身,令所谓“钦若昊天”“敬授人时”成为六卿所应秉掌的职任,从而使得六卿从取象天地四时的六种官职,转变为实质具有调顺天地四时之任的官员。

于是,马融所谓的“天官”,从取象上天之官,变成了调理上天之官。经此偷换概念,诸官执掌的一系列制度俨然被赋予了调和阴阳的特殊功用。故而在马融的著述中,《周官》所载的礼制往往与天地阴阳存在最为直接的联系,《周官》记载的不止是法天象地而制作的先圣礼制,更是六卿调顺天地四时的具体手段。

将六卿与羲和之官相比附后,马融进一步将整个《尧典》的叙事理解为尧舜建立六卿安顺阴阳的过程。《尧典》开篇详叙尧命羲和之事,已然初步呈现了唐尧的致太平之道,但在马融看来,唐尧的太平在其晚年因羲和之官的老死而开始衰败,引申出了《尧典》之后的一系列故事。《尧典》之中,尧任命羲和后,发出“畴咨若时登庸”之问,有意征募贤才。如果依顺文势,上文尧有“允釐百工,庶绩咸熙”一言,应当意为尧在任命羲和执掌天时之后,另外寻求能治百工之才,伪孔便将此句解释为“谁能咸熙庶绩”。但是,马融却认为,尧的求贤之问发生在任命羲和数十年之后,求问的是全新的六卿之官,孔疏引马注曰:

马融以羲和为卿官,尧之末年,皆以老死,庶绩多阙。故求贤顺四时之职,欲用以代羲和。(《尚书正义》,页256下)

经马融的这一解释,尧的访求贤才成了任命羲和一事的延续,尧以调顺天地四时为体国经野之本,访求人才的目的只能是寻找全新的六卿之官。这种解释颇有增字解经之嫌,此处经文全未提及羲和之官老死之事,马融却认为尧此时意在访求取代旧有六卿的新贤。但通过这种迂曲的建构,马融成功将寻觅六卿之才定作《尧典》的一贯主旨。

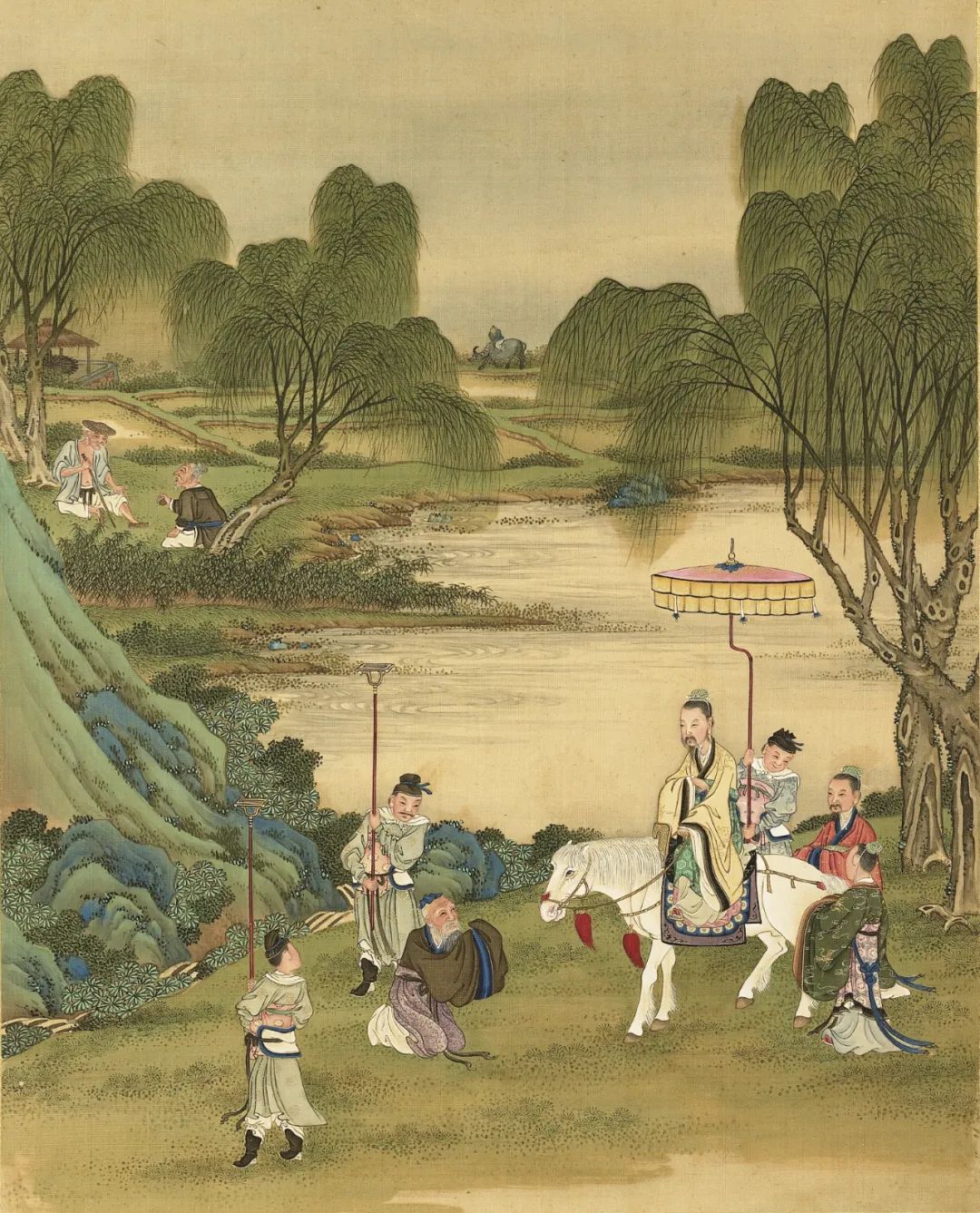

▲ 唐尧之治,载《圣帝明王善端录图册》

(清)陈世倌 绘,台北故宫博物院 藏

虞舜正是在尧寻觅羲和未果之后应运而生的新圣。依照《尧典》所述,四岳向尧推荐鲧继承羲和六卿,但鲧“九载,绩用弗成”,并未成功抵御天灾。是时尧亦年老,开始寻找能够继承天子之位之人,四岳于是从民间推举虞舜。马融认为,尧之所以愿意传位于舜,便在于他能够继承尧的经国方案,完成任命六卿、调顺天地四时之事。马融对虞舜的一系列刻画,始终围绕虞舜奉顺天地四时的志向与才能。如《尧典》称舜摄政以后,有“禋于六宗”一事,马融解“禋”字曰“精意以享也”(《尚书正义》,页266上),解“六宗”曰:

天地四时也。

万物非天不覆,非地不载,非春不生,非夏不长,非秋不收,非冬不藏,此其谓六也。(《尚书正义》,页266上、267下)

六宗之义,历来注家言人人殊。马融于此唯取“天地四时”为说,即是将调顺天地四时视作《尧典》一贯主旨的结果。可以发现,所谓“天地四时”恰好对应于周官六卿,唐尧任命羲和六卿分掌天地四时以安天下,虞舜则分别对天地四时有所祭祀,继承了这种调顺天地四时的志愿。

至于舜调顺天地四时的具体手段,自然不限于祭祀六宗,而是具体任命掌管天地四时的六卿。《尧典》记载,尧崩殂以后,舜正式即位,其命禹为司空,命弃为后稷,命契为司徒,命皋陶为士,命佥为共工,命益为虞,命伯夷为秩宗,命夔典乐,命龙纳言。舜所任命的职官颇为繁杂,本与分掌天地四时的六卿难以相合,但在马融的比附之下,它们竟都能在后世的致太平之典《周官》中找到位置。如舜命皋陶为士,其命辞曰:“五刑有服,五服三就。”马融释之曰:“三就为原野也、市朝也、甸师氏也。”(《尚书正义》,页275下)

▲ 虞舜(右)与皋陶(左),载《圣帝明王善端录图册》

(清)陈世倌 绘,台北故宫博物院 藏

马融对“三就”的理解,主要依据《周官》,《掌囚》一篇曰:

及刑杀,告刑于王,奉而适朝,士加明梏,以适市而刑杀之。凡有爵者与王之同族,奉而适甸师氏,以待刑杀。(《周礼注疏》,页1907下)

《周官》以为,无爵者应刑于市朝,有爵者与王族应刑于甸师氏。马融以此语为依据,复旁参《鲁语》之“故大者陈之原野,小者致之巿朝”一说,遂将“三就”确定为原野、市朝与甸师氏。由此,大司寇命下的三种行刑之处与皋陶的行刑之法完全一致,皋陶之执掌俨然与大司寇相类。

又如舜命夔为典乐,其命辞曰:“夔,命汝典乐,教胄子。”马融注曰:“胄,长也,教长天下之子弟。”(《尚书正义》,页276下)马融此说同样以《周官》为据。《尚书》本身同样并未提及“胄子”的具体所指,唯《周官》之《大司乐》一篇曰:

大司乐掌成均之法,以治建国之学政,而合国之子弟焉。(《周礼注疏》,页1699下)

然依《周官》之论,大司乐应教导全国之子弟,马融遂援以为说,以为夔之执掌亦在于广教天下之子弟,于是典乐亦成了大司乐的前身,舜的治国之法与前之唐尧、后之《周官》均无二致。如此,虞舜之所以能够取代唐尧,就在于他与尧一脉相承,均能找到合适的六卿之官安顺阴阳。

因此,马融《尧典注》的核心主旨,就在于表明尧舜早已开启任命六卿治理天下的传统,而合适的六卿任命,能够直接带来风调雨顺,在阴阳和谐的意义上令天下获致太平。这一理解不仅见于《尧典》一篇,马融更有意将求贤官、顺天时建构为《尚书》全经之总旨,进一步凸显建立六卿对于调和阴阳的重要意义。

《尚书》其余篇目的六卿奉顺天时说

马融《尚书注》今存残篇中,《尧典》一篇论说最详,故本文论之最深。然考马融所注其余篇章,多延续这种阐释路径,表明尧舜以降,历代君王能顺天时则昌,不顺天时则亡,任用以调顺天时为职的《周官》六卿,可谓令天下长治久安之妙法。

▲ 马融《尚书马氏传》

载马国翰《玉函山房辑佚书》,清同治十年(1871) 刻本

在马融的阐释中,历代王者的共同志向,均在于任用贤卿、安顺阴阳。如《君奭》之中,周公历叙先代贤臣,其中提及伊陟、臣扈、巫咸辅佐太戊之事,曰:“在太戊,时则有若伊陟、臣扈,格于上帝,巫咸乂王家。”马融注曰:“道至于上帝,谓奉天时也。”马融强调,伊陟、臣扈“格于上帝”的具体举措,就在于他们顺奉天时。太戊正是有了这些能够安顺阴阳的贤官,方才能够重返治道,安定天下。

又如《多士》一篇,周公曰:

有夏不适逸,则惟帝降格,向于时夏弗克庸帝,大淫泆有辞。

于此段中“向于时夏弗克庸帝”一句,马融句读颇为迂曲,陆德明引马说曰:“马以‘时’字绝句。”(《尚书正义》,页467上)在马融的阐释之下,此句应句读为“向于时,夏弗克庸帝”,意为天帝降下令夏桀奉顺天时的诫命,但夏桀未能采用。其实,“时夏”一词多见六经,《多士》此言不当有二,应当断作“向于时夏,弗克庸帝”,意为上天心向夏朝,只是夏桀仍不能遵奉上天之命。马融遍注群经,唯于《多士》截断“时夏”二字,即不似无心之失,他俨然一以贯之地用了《尧典》的解释路径,尤其突出“时”之一字的重要性,将夏桀的丢失天命归咎于不能安置贤官、奉顺时令。由此而论,马融为凸显王者的奉顺天时之任,乃至有迂说经文之举,可谓煞费苦心。

一如《尧典注》中对羲和与六卿的附会,马融将奉顺天时理解为《尚书》的核心问题后,又将系统完备的职官制度视作历代圣王共有的调和阴阳之法。如于《洪范》一篇,箕子向武王进陈庶征之道,其中提及:

曰王省惟岁,卿士惟月,师尹惟日。岁月曰时无易,百谷用成,乂用明,俊民用章,家用平康。

箕子表明,一国君臣对于时节的常变与否,根据岁、月、日的不同各有执掌。这一论说恰与马融的诸官分掌天地四时之说相近,故而马融有意牵合《周官》的六卿结构注解此经,曰:“言王者所省职,如岁兼四时也。”《洪范》原文对于王者、卿士、师尹之执掌,本以日、月、岁为单位,未及“四时”一言,若依顺文意作注,此处应作“如岁兼十二月”。但马融秉承六官各掌天地四时之说,注经之时有意牵合羲和分掌天地、羲和四子分掌四时的职官结构,遂将《洪范》中诸卿执掌的“月”偷换为《周官》《尧典》中六卿所执掌的“时”,俨然使庶征之道中的执掌诸月之卿,等同于唐尧所建立的羲和四子之官。于是,此处所谓“王省惟岁”,专指王者在总领四时之卿的意义上,具有调理一岁之阴阳的职任,箕子所说的庶征之道即意味着,历代圣王均应任命能够分别调理四时的卿士师尹,确保一岁之安稳。

▲ 箕子像

载《古圣贤像传略》,孔莲卿 绘,清道光十年(1830)刻本

由此而论,《尚书》可谓马融《周官》学之辅翼,马融籍此表明,《周官》六卿执掌的一系列礼仪、制度,本身就是历圣相传的获和气、致太平之法,而周公将其用《周官》的形式最终写了下来。于是,在调和阴阳的意义上,所谓《周官》为“周公致太平之迹”即得以成立。在马融的理论体系中,依《尧典》之旨,遵《周官》之礼,建立系统的职官体系,明确六卿对于天地四时的具体执掌,即可如古圣先贤一般获致太平。

马融对《尚书》的这种建构,当然具有极为明确的经世意图。汉安帝之朝野始终渴望一种能够消弭灾异的阴阳之术,马融作为东观文人的一员,即从职官之学的角度提供了相应的解决方案,认为《周官》的六卿之制可以直接解决汉家的元二之忧。事实上,在马融为安帝书写的赋颂、奏疏中,其《周官》之学的本貌将更为充分地得到揭示。

《广成颂》的搜狩可调阴阳说

马融著述驳杂,其人非唯精研六经,亦多注子书、撰作赋颂。池田秀三即据此指出,马融不拘传统师法,赋颂、子书对他而言,具有与六经相同的教化意义。池田揭示了马融赋颂之于马融研究的重要意义,具有相当的启发性。但如果进一步考察马融赋颂的旨意,其立意未必在于教化,而是要在六卿调顺天地四时说的基础上,劝谏帝王运用可以调理天地四时的六官之典,消弭东汉遭逢的连年灾异。

马融于元初二年冬季,向安帝献上《广成颂》一文,劝导安帝施行搜狩之礼。范晔认为,《广成颂》的主旨在于表明不宜废弃武备,其题解《广成颂》曰:

而俗儒世士,以为文德可兴,武功宜废,遂寝搜狩之礼,息战陈之法,故猾贼从横,乘此无备。融乃感激,以为文武之道,圣贤不坠,五才之用,无或可废。(《后汉书》,页1954)

依照此说,马融之所以要劝谏安帝施行搜狩,似乎只是意在纠正俗儒的重文轻武之风。

然而,考察马融《广成颂》全文,其中鲜涉所谓武功、战陈之事,而是完全围绕安帝一朝的灾异问题,试图论证搜狩之礼具有弭灾的效用。马融在《广成颂》的序文中,即直截强调施行搜狩与获致和气间具有密切关联:

伏见元年以来,遭值厄运,陛下戒惧灾异,躬自菲薄,荒弃禁苑,废弛乐悬,勤忧潜思,十有余年,以过礼数。重以皇太后体唐尧亲九族笃睦之德,陛下履有虞烝烝之孝,外舍诸家,每有忧疾,圣恩普劳,遣使交错,稀有旷绝。时时宁息,又无以自娱乐,殆非所以逢迎太和,裨助万福也。(《后汉书》,页1954–1955)

马融于《广成颂》序文开篇,即论及安帝即位以来的历年灾异,指出安帝历年以来为应对灾异推崇简朴之风,对国家礼制多有废弛。但在马融看来,安帝这一应对方式,恰与正确的弭灾之法背道而驰。马融认为,放弃礼制虽能节省国家用度,却不能招致太和之气,因而无法从根本上解决汉代遭逢厄运的问题。

马融为安帝提供的招致和气之方,便是重新施行搜狩之礼,其序文随后称:

臣愚以为虽尚颇有蝗虫,今年五月以来,雨露时澍,祥应将至。方涉冬节,农事间隙,宜幸广成,览原隰,观宿麦,劝收藏,因讲武校猎,使寮庶百姓,复睹羽旄之美,闻钟鼓之音,欢嬉喜乐,鼓舞疆畔,以迎和气,招致休庆。(《后汉书》,页1955)

元初二年夏,汉室逢“京师旱,河南及郡国十九蝗”之大灾,安帝为之忧心惶惶,曾下诏责让有司长期隐匿灾情,期望通过借贷百姓钱粮,以安黎民百姓。马融却劝慰安帝称,蝗灾于五月以后即得缓解,安帝不必为此次蝗灾过度节省用度。相比之下,被安帝一朝放弃多年的搜狩之礼虽然耗资甚巨,但具有“以迎和气,招致休庆”的重要功用,反而能够真正解决汉朝的燃眉之急。

因此,马融撰作《广成颂》的目的,在于为安帝论证搜狩之礼的调和阴阳作用。究其缘由,《周官》之中,大司马执掌田猎之事,马融既然已将六官之职理解为调理天地四时,那这种大司马所执掌的搜狩之礼,便顺理成章地成为消弭灾异的手段之一。

▲ 贾公彦等《周礼疏·夏官司马》

南宋两浙东路茶盐司刻宋元明初递修本,中国国家图书馆 藏

考察马融《广成颂》正文,其主旨始终在于应用理想中的《周官》搜狩之制,在现实中为汉朝弭灾。马融于《广成颂》正文之初曰:

臣闻昔命师于鞬櫜,偃伯于灵台,或人嘉而称焉。彼固未识夫雷霆之为天常,金革之作昏明也。(《后汉书》,页1956)

马融于此句抨击了时人对于应当偃武修文、废除搜狩的论述,看似针对所谓“文德可兴,武功可废”之论,但《广成颂》涉及偃武修文的论述仅限于此,马融更多只是以文武之事作为切入,更为主要的目的还是陈明搜狩的弭灾功能。

因而在《广成颂》后文中,马融旋即依照《周官》中的搜狩理想,更大篇幅地铺陈搜狩的弭灾效用。马融以西汉曾经实行过的搜狩之礼作为展开自身论述的媒介。《广成颂》先对西汉营建郊圃的历程多加铺陈,其曰:

是以大汉之初基也,宅兹天邑,总风雨之会,交阴阳之和。揆厥灵囿,营于南郊。(《后汉书》,页1956)

马融化用《周官》“风雨之所会也,阴阳之所和也,然则百物阜安,乃建王国焉”(《周礼注疏》,页1517上)之语,表明西汉初年选定长安为都,在此建立灵圃、南郊,本身便是一种上合天意之举。这一对搜狩场所的叙述,已初步暗示搜狩之礼与天地阴阳之气间的必然关联。

随后,马融开始假托西汉施行搜狩之礼的盛景,陈说依照《周官》推行礼乐的理想:

至于阳月,阴慝害作,百草毕落,林衡戒田,焚莱柞木。然后举天网,顿八纮,揪敛九薮之动物,缳橐四野之飞征。(《后汉书》,页1959)

马融所谓林衡、焚莱,均为《周官》官名,并不是汉朝现实存在的官职,足见马融对西汉搜狩之礼的叙述实为假托,其真实目的在于借此表达自身的《周官》理想。在这种理想化的叙事下,搜狩之礼即成为阳月之时帝王应对“阴慝害作”而作出的弭灾之举。

此后,《广成颂》更不吝文墨,叙述昔时汉家如何在这种搜狩之礼中驱逐贼害,以呈现搜狩的调和阴阳之效。如马融曰:

尔乃藐观高蹈,改乘回辕,溯恢方,抚冯夷,策句芒,超荒忽,出重阳,厉云汉,横天潢。导鬼区,径神场,诏灵保,召方相,驱厉疫,走蜮祥。(《后汉书》,页1963–1964)

冯夷、句芒均为经典所见神明,灵保、方相则为《楚辞》《周官》所载巫觋。在马融的描绘下,西汉帝王曾在搜狩过程中,驱策天神驰骋天地,派遣巫师驱逐不祥,证明搜狩之礼可以上通神明、下除灾异。这种假托西汉旧制的理想,实则就是马融《周官》理想的直接反映,他相信搜狩这种大司马所秉掌的国家礼仪,能够解决东汉当下的困境。

马融描摹搜狩之礼既毕,即对安帝放弃行礼之举作出批评,曰:

方今大汉收功于道德之林,致获于仁义之渊,忽搜狩之礼,阙槃虞之佃。闇昧不睹日月之光,聋昏不闻雷霆之震,于今十二年,为日久矣。(《后汉书》,页1969)

马融认为,安帝停止搜狩之礼十二年,导致日月之光遮蔽、雷霆之震无声,恰是对阴阳正常运行轨迹的违背。安帝如能适时恢复搜狩,即能“遂栖凤皇于高梧,宿麒麟于西园,纳僬侥之珍羽,受王母之白环”(《后汉书》,页1969),亦即招致一众祥瑞,令汉室长久获致太平。

▲ 山林射猎,汉画像砖(拓片),河南许昌出土

马融的《大司马注》今已亡佚殆尽,但不难由《广成颂》推想,他对大司马的搜狩之职赋予了消弭灾异的独特功用。由此而论,马融的《尚书注》已充分体现出,他相信《周官》所载的职官制度、礼乐典章能够调和现世中的阴阳二气,《广成颂》更是极陈大司马之职对于调和阴阳的利害所在。这种视角下的《周官》,俨然已经成为一种可以影响阴阳之气的道术,而《广成颂》便是马融用这种道术臧贬现实政治的直接成果。

《阳嘉二年举敦朴对策》的上应天地四时之制

《广成颂》因直接批驳梁氏一门的既有政策,并未得到安帝朝臣认可。马融在献上《广成颂》后,因误忤邓氏而久遭留滞、禁锢,又在安帝英年早逝后托病辞官,导致这种以调顺天地四时为目的的礼制理想长久未得实现。唯于顺帝即位以后,朝中重启弭灾之议,马融方才再度向顺帝陈述礼制可顺阴阳之说,以敦朴身份重入仕途。

▲ 汉顺帝(115—144)

阳嘉二年,京师遭逢地震,顺帝诏曰:

群公卿士将何以匡辅不逮,奉答戒异?异不空设,必有所应,其各悉心直言厥咎,靡有所讳。(《后汉书》,页262)

顺帝为连年灾异多有忧惶,下诏问询灾异所应制事,为之开设敦朴之科,马融适时应诏对策。马融的论述延续了以往的一贯思路,将一套完备的职官制度视作弭灾的最佳方法。具体而言,马融对策开篇即曰:

帝王之法,天地设位,四时代序,王者奉顺,则风雨时至,嘉禾繁植。天失其度,则咎征并至,饥馑荐臻。

马融并未明确称说王者应当尊奉《周官》六卿之制,但他的论述依旧紧密围绕王者之法与天地四时之间的密切关联,认为和顺天地四时的帝王之法可以带来风调雨顺。这一以天地四时之序为帝王之法准的的论述,俨然承续了《尧典注》以来的一贯思路。

当然,历经数年禁锢,马融已不敢斥言汉家制度违于经典,因而应对顺帝的策问,马融并不否认汉家制度本身的合理之处,但他认为汉代吏民并未能够尊奉这种良法,致使汉世久未太平。马融曰:

今科条品制禁令,所以承天顺民者,备矣,悉矣,不可加矣。然而不平之效,犹有咨嗟之怨者,百姓屡闻恩泽之声,而未见惠和之实也。(《后汉纪》,页355)

马融不再过于执着于《周官》本身的职官制度,而是承认汉代已有应于天意的良制良法。但马融对礼乐典章的重视却从未改变,他强调正是由于吏民并未践行美备的汉家制度,百姓才未能体会到这套制度的恩泽所在。

与此同时,马融不再声称直接实践经典中的礼乐制度,便能带来天下太平,而是更为切合时务,针对现实问题提出救弊之方。如马融指出,阴阳不和的一大原因在于当时吏人用刑过深:

复之之道,审察缓急之谤誉,钧同寒燠之罪罚,以崇王政,则阴阳和也。(《后汉纪》,页356)

马融认为,吏民如能任用德教,合理赏罚,自然能够令天下复于太平。从表面上看,这一论述似乎与经典中的承天顺时之制并无直接关联,但值得注意,马融的思想出发点仍是其奏疏开篇提到的“王者奉顺,则风雨时至”之说。其称吏人赏罚失当之所以带来阴阳失调,原因在于“今从政者变忽法度,以杀戮威刑为能贤”(《后汉纪》,页355–356),亦即吏民并未遵守合理的圣王法度,方才任意刑赏,致使阴阳不顺。

又如马融指出,汉廷对耕桑之制的忽视,乃阴阳失调的另一原因。其曰:

臣闻《洪范》八政,以食为首;《周礼》九职,以农为本。民失耕桑,饥寒并至,盗贼之所由起也。(《后汉纪》,页356)

马融以《洪范》《周官》素有重农之制为依据,认为汉廷不重耕桑之制,致使盗贼四起。不重耕桑当然是汉朝的现实弊病,但马融的思想出发点,仍在于礼乐可以调顺阴阳之说,他强调:

夫足者非能家给而人足,量其财用,为其制度。故嫁娶之礼俭则婚姻以时矣,丧制之礼约则终者掩藏矣,不夺其时则农夫不失矣。(《后汉纪》,页356)

在马融看来,重视耕桑的目的并不是要提高收成,让万民家家富足,而是要通过最为合适的制度设计,令天下人的财用出入各得其所。从这一意义而言,马融提出的救弊之策似乎与传统的“仓廪实而知礼节”之说接近,但他重新将之建立在这样一种信念之上:阴阳和顺依赖于一套合理的典章制度。

▲ 东汉庄园生活画像石,成都博物馆 藏

不难看出,马融阳嘉二年的举敦朴对策,同样是六卿调理天地四时之说的产物。此时马融更为灵活,他不再对东汉制度本身作出批判,也更能针对现实造论立说。但是,马融的思想底色却并未改变,他仍旧坚信以礼乐制度调和阴阳的圣王成法,其于对策之末即曰:

诚使制度必行,禁令必止,则士者不滥。法式之外,百工不作无用之器,商贾不通难得之货,农夫不失三时之务,各安所业,则盗贼消除,灾害不起矣。(《后汉纪》,页356)

在马融看来,典章制度与阴阳灾异之间具有必然的联系,合理的制度能够使天下之人行事得所,而和顺的阴阳之气亦能借此而得。

事实上,对于礼乐与天地阴阳之间的关联,东汉早期经师已有阐说,如《白虎通》释大射之礼曰:“天子所以以亲射何?助阳气达万物也。”可见白虎观会议之时,即有经师为天子射礼赋予了助养阳气的效用,相信行礼可以调顺天时。但是,此说终究并非东汉礼学之主流,唯马融为应对东汉朝廷对弭灾之术的深切期许,将顺应时气、调和阴阳视作《周官》六卿的主要职任,期望以一种迎合时事的方式,达成东汉学者制礼作乐之夙愿。

在安帝、顺帝追求调理阴阳之术的风潮下,马融对东观用礼乐典章安定汉政的思路作了新的阐发,认为《周官》所载制度正是圣王调顺天地四时的成规成法,这一传统可以远溯至《尚书》中的历代圣王,故而《周官》六卿之制可被理解为一种能够抵御灾异的道术。

马融的这一论说,似乎主要为迎合现实境况而提出。当天下的当务之急出现改变,马融的灾异理论亦会随之略有变化。顺帝一朝很快面临西羌反叛的重大事件,马融此后的奏疏即更多围绕羌胡问题展开,不复有暇关注礼仪制度。如马融针对阳嘉四年的日食上书曰:

臣融伏惟方今有道之世,汉典设张……至边郡牧御失和,吉之与凶,败之与成,优劣相悬,不诫不可。审择其人,上以应天变,下以安民隶。(《后汉书》,页3366)

此次奏疏与阳嘉二年又有不同,马融声称汉家制度至善至美,朝廷官吏对汉制的执行亦全然合理,此次上天之变仅缘于边郡战事,应对方式在于择取良将,抵御羌胡。

但马融以礼制抵御天灾的礼学观念,确实在学术上对东观学人造成极大影响。马融师友之中,普遍出现了必须通过建立礼乐、调和阴阳方能获致太平的观点。如马融弟子卢植(?—192)于光和元年(178)上书曰:

修礼者,应征有道之人,若郑玄之徒,陈明《洪范》,攘服灾咎。(《后汉书》,页2117)

▲ 卢植像

载《至圣先贤半身像》册,南薰殿 旧藏,台北故宫博物院 藏

此年遭逢日食之异,卢植俨然继承了马融的礼学观念,将修礼作为攘除灾异的重要方式,推荐郑玄等礼学大家进入朝堂。至于马融在东观的另一后学蔡邕(133—192),更是以《周官》《月令》为本,设计了一套上应天时的理想礼制,认为这种礼制可以招致和气。从这一意义而言,马融可谓东汉后期礼学的开拓者。他从调和阴阳的角度,确证了先圣典章的致太平功效,以礼乐制度为经国安邦的根本依据。

作者简介

贝承熙,清华大学历史学、法学学士,清华大学历史系、中国经学研究院博士研究生,主要研究《春秋》学、《三礼》学、汉代经学史,曾在《中国经学》《经学文献研究》《中国史研究动态》等期刊发表论文十余篇,出版专著《从今古学到今古文学——“今古学”观念的建构与演变》。

《古典学研究》新刊 | 谌祥勇:廖平“《周礼》学”的新世界图景

陈赟 | 《周礼与“家天下”的王制:以〈殷周制度论〉为中心》

欢迎关注

插图来自网络,与文章作者无关。

如有涉及版权问题,敬请联系本公众号删除。