新刊首发|弗里德里希二世与希腊化时期的王者形象(温玉伟 译)

编 者 按

本文刊于《古典学研究》2025年第3期(总第6期),[美国]恩斯特·康托洛维茨 撰,温玉伟 译。注释从略,感兴趣的读者可查阅原刊。

译 按

本文是作者给友人——著名古典学家卡尔·莱因哈特(Karl Reinhardt,1886—1958)的贺寿文(Varia variorum: Festgabe für Karl Reinhardt,dargebracht von Freunden und Schülern zum 14. Febr. 1951, Münster-Köln:Böhlau, 1952, pp. 169-193),论题与作者当时即将杀青的名作《国王的两个身体》(1957)有关。此文依托的基本文献是斯托拜欧斯残篇,而莱因哈特正是这一残篇的笺注家。原文为德文:Kaiser Friedrich II. und das Königsbild des Hellenismus,译自Ernst H. Kantorowicz, Selected Studies, New York: J. J.Augustin Publisher, 1965, pp. 264–283.

一

奥朗热(1903—1983)关于希腊化时期至古代晚期统治者肖像的神化的作品富有启发性,根据一些细节比如发型、上天视角等明确突出一种形象类型,他从亚历山大大帝入手,然后将这种类型一直追踪至霍亨斯陶芬皇帝弗里德里希二世(Friedrich II.,1194—1250)。客观来看,这个脉络在所有细节上究竟是否正确,并没有得到说明。弗里德里希皇帝博物馆藏品里头戴皇冠、蓄须的头像,表现的无疑不是弗里德里希二世,这个事实在这里或许无足轻重。根据钱币和朗洛茨(E. Langlotz)于“二战”前不久有幸发现的卡普阿(Capua[译按]意大利南部小城,今拿波利市北25公里处)城门上的头像铸件等证据,官方所理解的皇帝形象(而且只可能有一种官方肖像)完全不同。此外,倘若当时上意大利城邦的皇帝派自称为barbarasi[无胡须者],那么无疑,这个派系名称无法让人有勇气把一幅带须的头像与霍亨斯陶芬家族最后一位皇帝的形象划等号。

不过,从种种情形来看,该头像似乎出自十三世纪南部意大利的雕塑流派。由于那位艺术家仿的是古代晚期式样,为头像配上了太阳神火焰般的发卷,人们无法否认奥朗热巨大的张力具有内在正当性,他懂得由此将希腊化时期与霍亨斯陶芬家族联系起来。反过来看,这位出色的奥斯陆学者由此暗示出来的考古学问题使如下疑问浮现出来:希腊化时期的财富在弗里德里希二世周围究竟发挥着多大程度上的作用,或者说我们在多大程度上允许将希腊化时期统治者类型的特点放到这位皇帝的历史肖像上。

可想而知,“弗里德里希二世与希腊化时期”这个主题根本就无法穷尽。人们大可以反问,有什么东西——甚至包括基督教——说到底不具有希腊化时期的源头呢?确定无疑,这一点适用于亚里士多德的接受史。即便不理会这里的一切,皇帝宫廷的整个学术活动都带有希腊化时期的烙印。面相学家、星相学家、医生、兽医、植物学家、动物学家、光学家以及炼金术士,他们无不与最终都具有希腊化时期来源的材料打交道。即便将主题限定在希腊化时期王者肖像上,其中仍有足够多的空间。安德烈亚斯·阿尔弗尔迪(Andreas Alföldi,1895—1981)与其他人的研究已经表明,中世纪的无论世俗还是教会统治者的服饰和仪式,都依然且完全直接受希腊化时期影响。此外,坎佩斯(F. Kampers,1868—1929)在整个学术生涯中不断尝试打通弗里德里希二世与希腊化时期的桥梁,尽管他并不总是成功。他的问题常常游走在皇帝传说(Kaisersage)与皇帝密学(Kaisermystik)这个令人难以捉摸的云雾里,只有在讨论诸如Fortuna Augusti[ 奥古斯都的机运] 这样相当具体的概念时,他的研究才更为切实。

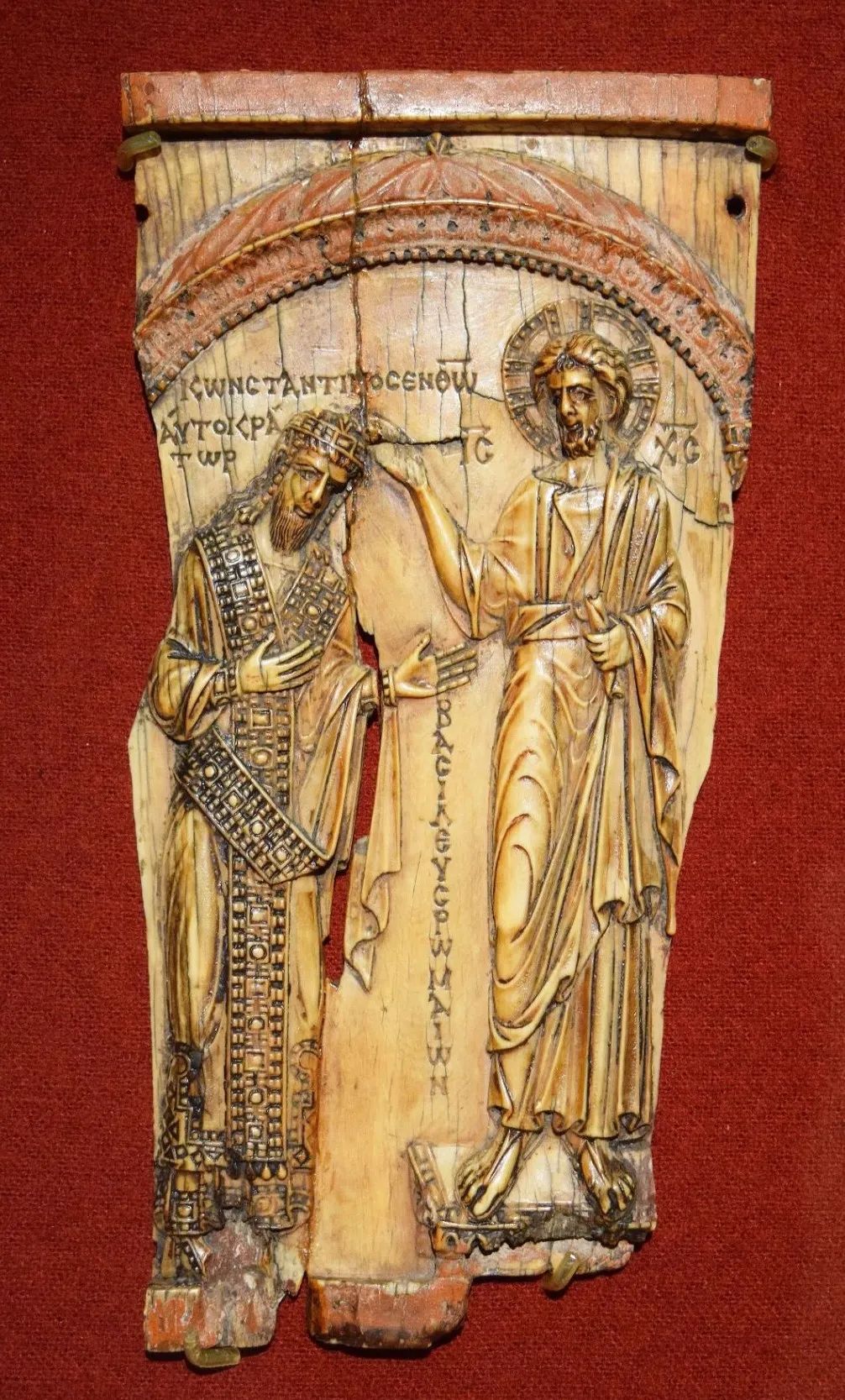

晚近以来,埃文·古迪纳夫(1893—1965)和路易·德拉特(1914—1994)等人有关希腊化时期王者镜鉴(Königsspiegel)——残篇见于斯托拜欧斯(Stobaeus)——的研究,更为敏锐地阐明了希腊化时期的政治哲学(Staatsphilosophie)问题。 威廉·舒巴特(1873—1960)基于莎草纸和铭文,继而为整体形象增添并补充了本质性的细节。诸如此类的研究以令人惊讶的清晰度表明,希腊化时期的王者形象与城邦理论以何等程度在中世纪继续发挥作用,而在此之前却那么不为人知,甚至完全未得到认识。希腊化时期的王者哲学(König-sphilosophie)在极其重要的细节上首先影响了古代晚期,继而影响了拜占庭的皇帝形象,后者的一些特点又再次进入弗里德里希二世宫廷崇拜的统治者观念。

贝恩斯(1877— 1961)通过一个例子,即指出厄乌色比欧斯(Eusebius,约260 或275— 339)的中间人角色,说明希腊化时期的王者论以怎样的方式汇入拜占庭思想。这里尤其涉及将希腊化时期的王者呈现为神灵“模仿者”(theomimetes[ 模仿神者]),该词在拜占庭逐渐演变为christomimetes[ 模仿基督者],即演变为这样一个形象:模仿者似乎在官方层面以合乎舞台的方式呈现为神—人(Gottmensch),在尘世扮演了基督的角色。反过来,这种思想又最为强烈地影响了东罗马的宫廷礼仪。

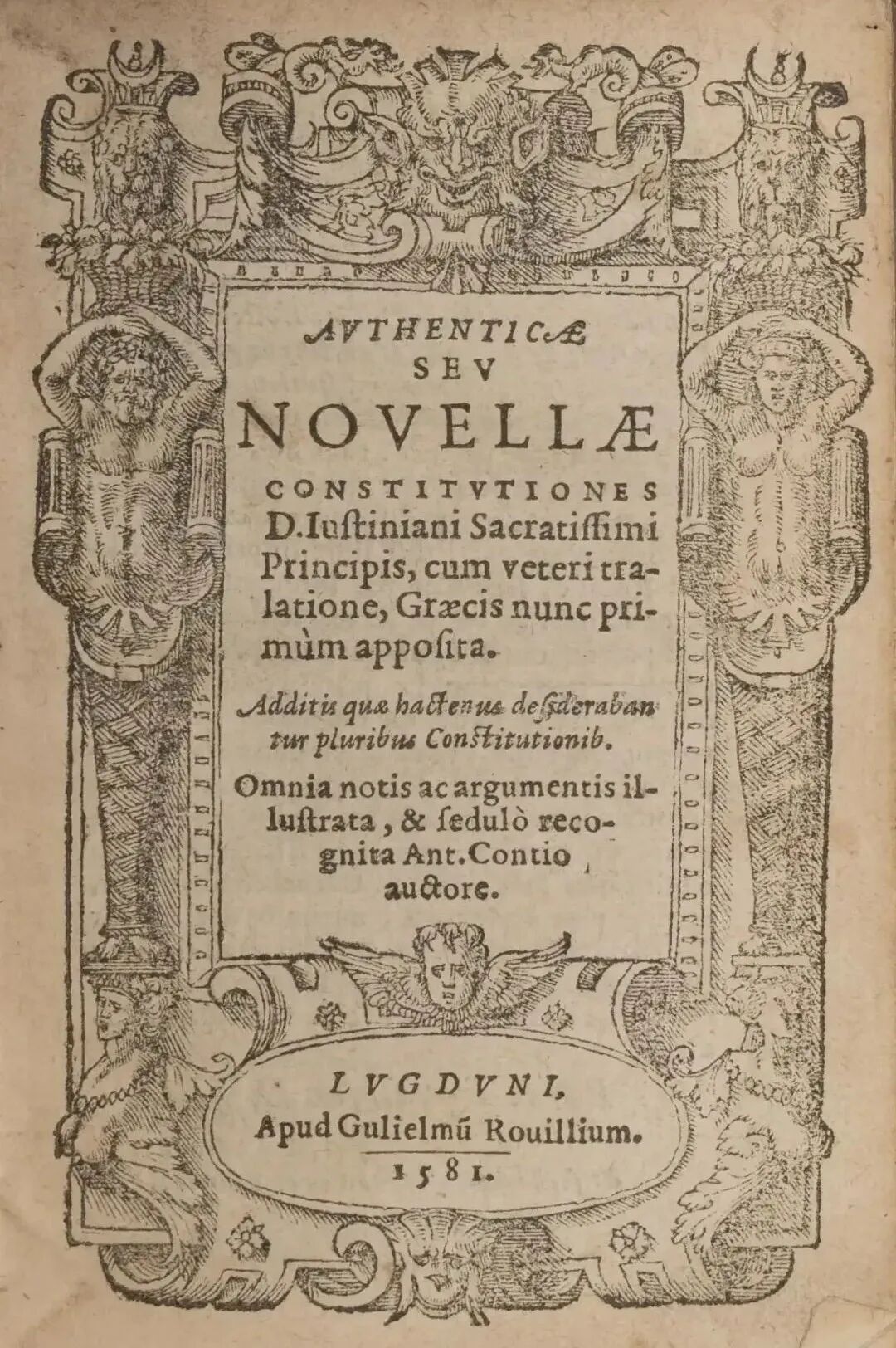

人们一开始或许会期待,mimesis[ 模仿] 不可能是希腊化时期的王者哲学唯一的原理,这种原理从古代一直影响到中世纪。可是很遗憾——倘若几种晚近的研究没有被忽略的话——中世纪史学迄今几乎完全无视这些新发现的希腊化时期的王者镜鉴,这是他们自己的损失。一个例外是阿图尔·施泰因温特(1888—1959),作为法史学家,他探究了νόμος ἔμψυχος[ 活的法律] 概念及其历史,利用了斯托拜欧斯残篇和古迪纳夫的研究,自然而然也考虑了近来多次被讨论的忒米斯提乌斯(Themistius,约317—388[ 译按] 罗马帝国时期哲学家、演说家、政治家)的演说,这些演说的惯用语(Topos)进入了拜占庭的演说术,恰如厄乌色比欧斯的惯用语进入了拜占庭具有神学色彩的政治学说。在西方,对皇帝作为lex animata[ 活的法律] 的中保的学说而言,弗里德里希二世具有极为重要的地位,可想而知,这恰恰来自相关概念曾经毫无异议的传承:查士丁尼几乎逐字逐句地将忒米斯提乌斯的影响吸纳到他的《新律》(Novelle)第105 条。后来,通过复兴罗马法研究,lex animate[ 活的法律] 学说在十二世纪、尤其十三世纪再次发挥影响,间接通过这种方式的还有希腊化时期统治者中保角色的学说。“法学时代”的释义法学家和演说家都无法避免去探究如下观念,即“神将统治者作为活的法律派给人”。

二

不过,与lex animate[活的法律]学说相关的是,另外一个惯用语也值得注意。弗里德里希二世的首席书记官彼得·维尼亚(Petrus de Vinea,1190—1249)在其长篇颂词中这样称其主上弗里德里希二世:

pacatoriustissimus...quem supremi manus opificis formavit in hominem, ut tot rerum habenas flecteret et cuncta sub iuris ordine limitaret.

最正义的治理者……那位至高工匠之手将其塑造为人,使其能够支配万物的运行,并将一切置于法律之下。

毕达哥拉斯主义者厄克梵托斯(Ekphantos[译按]生卒不详,生活于约公元前四世纪)在《论王权》(Peri basileias)一书中观察了宇宙的各个区域,这种观察以更佳的传承见于深奥的《宇宙的少女》(Kore kosmou)。各个区域各由一位统治者统治,他们在各自的神性范围里最为接近。在天堂区域施行统治的是诸神自己,太阳神在以太里统治着星辰,月神在大气领域统治着鬼魂。

在我们的尘世上,人虽然是最优的生物,但更为神性的是王者,他在所有人共有的人性里占有大部分的更好事物。

王者与其他人相似的是他的肉身,因为他也是用相同物质所造就。但他由至高的工匠塑造,是后者以自身为榜样所造就。

因此,王者是唯一可以领悟到更高王者的造物。既然他从一开始就熟悉其塑造者,对被他所统治的人而言,他就是人们在他的王国所看到的那样,一如在光里所看到的那样。

毕达哥拉斯主义的王者论说十分清晰地表达出王者中保学说,它同样围绕弗里德里希二世再次出现;但无论在这里还是别处,这一学说都没有得到进一步深入探讨。不过,有关亲自塑造王者的神性匠人的关键语句在内容上与维尼亚的颂词完全一致。

可是,维尼亚如何想到以如此惊人的相似性来重复厄克梵托斯的思想?原则上需要考虑两种可能:要么维尼亚有过相同的想法,并且用近乎圣经的语言将其表达出来;要么需要考虑一种间接的传承,因为维尼亚本人可能并不熟悉斯托拜欧斯残篇。

第一种可能即思想的相似,已经值得作一些猜想。维尼亚的表达方式quem supremi manus opificis formavit in hominem [那位至高工匠之手将其工塑造为人]很明显是依据Formavit ergo Dominus Deus hominem [神这样造了人](《创》1:27及以下)。作为supremus opifex[至高工匠]或者artifex[艺匠](即Λῷστος τεχνίτης)的神,当然是一种极其流行的形象,就像在六天里造物的解释一样古老。倘若从《创世记》文本来看,那么,也许维尼亚能做的无非是,把关于人及其创造的泛泛而谈以特别或专有的方式与皇帝及其创造联系起来。于是,弗里德里希二世就可以说是真正的人,即新的祖宗,他反过来与整个人类成为一体——维尼亚也将自己的主上描述为人类的缩影。

尤其值得注意,在这种情形中,维尼亚的方式恰恰与厄克梵托斯的相同。厄克梵托斯的那句话也见于亚历山大城的克莱芒(Clemens von Alexandrien,约150—215),不过后者是从一部来自另一位名叫厄乌律索斯(Eurysos)的毕达哥拉斯主义者的作品《论机运》(Περὶ τύχας)中引用的这句话。完全确定无疑的是,厄乌律索斯并不依赖于厄克梵托斯。因为,尽管存在字句上的一致,克莱芒对厄乌律索斯的引用表达的是根本迥异的思想,这种思想肯定更为原始。厄乌律索斯说的完全不是王者,而是一般的人。

人之所以与其他造物(动物)共同拥有肉身,是因为他由相同的物质做成。但是,人由至高的工匠所造,后者以自己为榜样造了他。

换言之,克莱芒引用厄乌律索斯的话来确证人是imago Dei [神的形象]的学说,这个学说——更不用说《创世记》1:27——属于完全不同的语境,在当时已经有悠久历史,在未来的世纪仍将拥有更为悠久的历史。

因此,似乎是厄克梵托斯最先将一般的人的创造转用到特殊的即专有意义上的王者的创造。于是可以得出,维尼亚与厄克梵托斯之间的相似仅仅在于,二人片面地将homo imago Dei [人是神的形象]学说歪曲为极端拔高的rex imago Dei [王是神的形象]学说。这样,通过上述简单的手段,王者就被描述为唯一由神根据自身形象所创造的。令臣民与自己、从而由此与神相一致,自然而然是王者的使命所在,故而,王者就凭借模仿而拔升为中保者,凭此身份发挥着“诸神的最末者,人的最先者”的作用。无论对于厄克梵托斯还是维尼亚,甚或对于教宗的政治学说,这类思想都不算陌生,尽管存在另外的变体,但是也在lex animate [活的法律]学说中占主流。如此而言,所有这一切就说明,王者在几乎特有的程度上就是imago Dei [神的形象]。这只是对已经近乎陈腐且普遍有效的中世纪观点的极端夸大,根据那种观点,王者虽然在特殊意义上——但绝非在专属意义上——被崇拜为imago Dei [神的形象]。

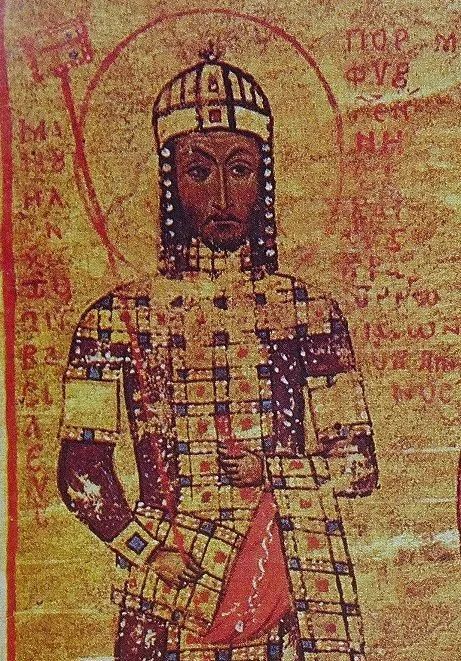

然而,另一方面,人们无法拒绝有一种传承延续性的可能。或许可以从拜占庭颂词中找出许多文本,以这样那样的形式接受并继续构造厄克梵托斯的思想。德拉特能够汇总出大量这类情形,至少让人联想到厄克梵托斯的学说。因为,它们与维尼亚在时间上的距离并不很大,这里只需指出一处拜占庭宫廷演说术不显眼的类似情形。一位演说家在一篇给1180年去世的皇帝曼努埃尔一世(Manuel Komnenos,1118—1180)的匿名葬礼演说中说:

噢,悲痛呦,吾皇,你这最佳工匠、神之手的造物;你这有灵魂的王权的金像,虽然有内心的火热,但是更有艰难和辛劳的锤打,你这形象在结实的铁砧上被造物主以智慧、凭对技艺的热爱打造为勇气的立像,就像在威严的瞭望台上作为人的原型树立起来。

尽管其表达极尽雕琢并且充满修辞性繁冗的浮夸,即便这种浮夸同时因神性雕塑师—铁匠的锻造而得到淡化,但我们仍然可以辨认出原始的思想:由神性最佳艺匠(Aristotechnit)之手塑造为形象且由此而塑造为其他人的榜样的皇帝,一切王权原始观念的活的金像,或如一位十三世纪晚期的诗人所言,是一个ἔμψυχον ἴνδαλμα ψυχῆς τῆς βασιλικωτάτος [有灵魂的王权形象]。无疑,葬礼演说者通过将imago Dei [神的形象]近乎具象地理解为神——在这里某种程度上类似于烟雾中的赫淮斯托斯——利用锤打塑造出来的金像,几乎摆脱了厄克梵托斯隐喻的形而上学意涵。不过,王者的这一具象的形象特征有许多类似情形,在基督教时期的东罗马,皇帝形象本身获得的实际意义或许引发了这些情形。

鉴于霍亨斯陶芬家族的大宫廷靠近拜占庭,我们完全可以至少对如下可能保持开放态度,即希腊化时期的王者镜鉴的传统思想财富经过拜占庭的转折,继续影响了维尼亚和卡普阿演说家学派,即便无法清晰地确定一个确切的来源,比如在lex animate[活的法律]学说的情形中。在涉及另外一个法学概念时,传承问题几乎只能得到一般的而非毫不含糊的答案。

三

关于这个制度的来源,人们迄今还没有达成任何一致。不过确定无疑的是,上述章节在弗里德里希二世治下才得到表述并且于1231年有了最终版本。同样不容置疑的是,在诺曼人那里早已产生这种防卫。一份1227年的文献表明,在梅尔菲宪章颁布前四年,人们可以呼召的不只是统治者,还有负责的大主教或者当地官员。众所周知的是1163年诺曼王朝时期的一个案件,该案见于卡邵里亚修道院的编年史。还有个别学者尝试通过将特拉尼(Trani)城邦法律的年份回推至十一世纪,从而为防卫确定更早的时间。另外一些学者的想法则是,从诺曼法律中推导这种制度,并将其与哈罗(Haro)呼召联系起来。然而,哈罗呼召就如英语“呼叫追捕”(hue and cry)或者高地德语“快来报仇”(zeter)一样,只不过是一声“喊叫”,在法学上可以当作现行犯(handhafte Tat)的证据。而一开始无疑是惊号的哈罗呼召,在十三世纪与一种per invocationem nominis regis[通过呼唤国王之名]的私人自我保护没有任何关系。

1231年,当弗里德里希二世为整个王国统一规定进行防卫要呼唤统治者之名时,律法本身极为明显地表露了他的意图。其中一个意图就是要表明皇帝至少是潜在的无所不在:

et sic nos etiam qui prohibente individuitate personae ubique praesentialiter esse non possumus,ubique potentialiter adesse credamur.

因此,朕即便因个体的限制不能在任何地方亲自存在,也被认为能够在任何地方潜在地存在。

对此,安茹(Anjour)先祖时期的释义法学家安德里亚斯(Andreas von Isernia,1220—1316[译按]意大利法学家)所言极是:

Juxta illud: “An nescis longas regibus esse manus?”

根据那句[话]:“难道你不知道国王手长?”。

因而,不服从于被施加的防卫同时也就意味着蔑视皇帝的名字,以至于宪章表达了如下可能:即使在虚假防卫时,无辜受害者一开始也要服从,甚至ob reverentiam culminis nostri[出于对朕的王位的尊敬]暂时放弃自己微不足道的正义。

毋宁说,那种呼召让人想到的或许是皇帝塑像的庇护权和通过触摸皇帝形象而得到的保护。这种情况下“插入”的尽管不是皇帝的名字,但也许是皇帝的肖像。众所周知,这种肖像庇护权导致未经许可的滥用,即永远只需随身携带一枚硬币,从而任何时候都能够“插入”皇帝的钱币肖像,或者将其当作一种护身符挡在迫害者面前。当然,防卫与ad statuas confugere[逃向塑像]之间的差别是,在前一种情况下,无辜受害者插入皇帝的名字,而在塑像庇护的情形里,因过失而受迫害的人通过逃到皇帝塑像下得以躲避捕快。然而,二者的相通之处在于,通过名字或者肖像来代表皇帝。直到公元前42年,罗马才有了庇护所,即便被罗慕路斯(Romulus)的传奇庇护权扭曲,而在埃及,庇护所早在托勒密时期(Ptolemäerzeit,公元前305—前30)就已经产生。这一点也许有助于理解,正如阿普勒尤斯所描述的那样,呼召皇帝名字的做法也可以上溯至托勒密时期的埃及习俗。

舒巴特从莎草纸汇编并注释了关键的文本,这里只能重复一下他已经表述的内容。一份公元前二世纪的提姆特尼斯莎草纸(Tebtunis Papyrus)记述说,在一个村庄,有个人在洗浴的时候遭到攻击。受害人在控诉这次事件时作证说:“当侍奉我的仆人呼唤皇帝寻求帮助时,许多人赶了过来。” 国王本人恰好在村庄浴场附近驻留,显然不太可能。他的意思是,小厮呼喊国王的名字,紧接着人们便赶来相助。在另一个事件里,类似的说法是:“当我呼唤国王来帮助我时,其他人听到我的声音便赶了过来。”另外,布巴斯提斯(Bubastis)神庙侍者给有权势的财务官芝诺(Zenon)写道,由于芝诺在场,因此就免得呼唤国王。 这符合弗里德里希颁定宪章前西西里规定的呼唤地方长官的做法。

在上述情形里,国王名字也被当作寻求帮助的警示性呼喊,当然说得通。不过尤其值得注意,为了发出警示,人们并不是“叫喊”,而是呼叫国王名字,也就是喊βασιλεῦ βοήθει[王啊,求你救助],就像后来人们会喊Χριστέ βοήθει[基督,求你救助]。此外还有一种情况,当有攻击、虐待或者其他任何违法情形的危险,或者它们的确发生时,人们会呼喊国王的名字,这种情况下,埃及的习俗与阿普勒尤斯所描述的做法完全一致:就如皇帝的名字那样,托勒密国王的名字也被“插入”,就像后来基督的名字或神的名字被插入一样。当舒巴特说通过呼唤国王的名字罪行会得到“彰显”,人们由此就有义务施以援手,他无疑准确地阐明了其法律意义。除此之外,祈求于统治者名字的做法也具有某种救世神学的意味。统治者即ἀλεξίκακος[驱邪者]。借由他的无处不在,他就在人们的近旁,尽管他的肉身在远处。他的怒气会触及作恶者,“[作恶者]会因王者的怒气而死”。

几乎不容置疑的是,莎草纸和阿普勒尤斯作品都表现了相同的法律观。鉴于ἐκβόησις[呼喊]或者καταβόησις[呐喊]同样都可以在托勒密时期的莎草纸中找到证据,后者后来在拜占庭法律中发挥着一定作用,而且最终表现在广为流行的《农业法》(Νόμος γεωργικός,约公元七世纪)里,这一点似乎不那么可能。根据《农业法》极少的暗示,并不容易清晰地构造出一套程序,不过关键在于,尤其当财产受到侵占时,人们会“呼喊”,也就是说,人们会在当地官员(公元441年为亚细亚行省的地方总督)那里“申诉”或者控诉。这种申诉援引统治者来进行,也许在埃及可以找到证据,但是在拜占庭没有。在这种情形中,财产被侵犯的犯罪行为似乎是前提,这个事实或许可以让人联想到与西西里法律防卫之间的关联。

西西里宪章的注释者安德里亚斯多次解释过,ius defensae[防卫法权]是一种ius novum[新权利]。 这并不正确,因为呼唤国王或者地方长官的防卫早在1231年以前就有了。也许弗里德里希二世的革新仅在于,他最终使防卫突破地方范围,从而使呼召皇帝名字来施加防卫成为整个王国的规定。这样,犯罪行为就必须——同时作为一种placitum coronae[王冠的裁定]——呈送宫廷法庭。弗里德里希的“革新”可追溯至阿普勒尤斯,这并非没有可能,至少阿普勒尤斯笔下的表述nomen augustum Caesaris invocare[呼唤凯撒的尊贵名字],听起来像极了法律中重复两次的invocatio nostri nominis[呼喊朕的名字],二者间的关联从而似乎是可信的。当时,人们相当熟悉阿普勒尤斯。索尔兹伯里的约翰(Johann von Salisbury,1115—1180)多次引用阿普勒尤斯。可资证明的是十二世纪在卡西诺山(Monte Cassino[译按]位于今意大利佛罗西诺内省)即西西里王国发现的一部贝内文托体的《变形记》抄本。认为“阿普勒尤斯主义者”不熟悉阿普勒尤斯,并且还忽略了呼召皇帝做法的意义,这样的臆度毫无理由。

倘若这个假设不错,那么,弗里德里希二世通过引介阿普勒尤斯,实际上复兴的并不是罗马的而是希腊化时期或者说托勒密时期的习俗。不过,这只适用于对皇帝名字的呼求,因为防卫的法律手段本身可能还有其他法律观作为基础。

四

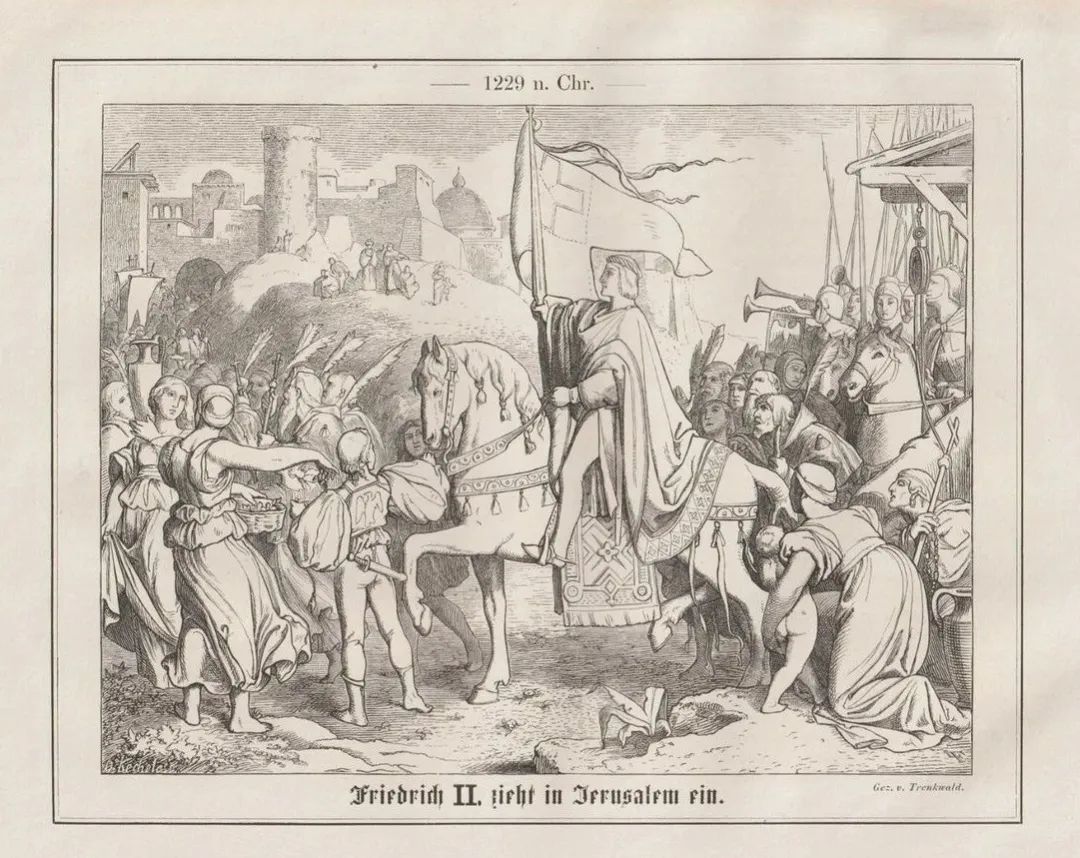

最后需要补充的是第三个简单的观察,倘若有一些价值的话,还需方家做出评价。这里涉及一首诗歌,歌颂弗里德里希二世于1229年3月17日进驻耶路撒冷。

晚近,瓦尔特·布尔斯特(1899—1986)从《圣加仑案例》(Casus Sancti Galli)重新发现了susceptacula regum[迎接王者]的称谓,并且由此以最值得感激的方式重新为这类诗歌引入了terminus technicus[术语]。这类诗歌是为了隆重迎接统治者而制作和朗诵,也即ad regem suscipiendum[为了迎接国王]。加洛林王朝晚期和后加洛林时期流传着大量这类为统治者甚或主教Adventus[降临]或Epiphanie[显现]而作的诗歌。后来,这类诗歌逐渐式微并且变得愈发稀罕,或许是因为更为严格的礼拜迎接形式给更为自由的文学产物留的空间微乎其微。直至中世纪晚期,降临类的诗作才又十分强势地重新出现,即类似于在音乐中,礼拜仪式自身通过放宽或者甚至废除其严格性,把素材贡献给人们极其喜爱的群像(tableaux),这些群像扩充了文艺复兴式的古典主义主题,如今也歌颂在国家法(staatsrechtlich)方面变成重要的君主的进城即入城式(entrée joyeuse)。

四大元素皆顺服于神:神所眷顾者,

元素亦眷顾;反之,神所压迫者,元素亦逼迫。

当神的仆人伟大的弗里德里希到来时,

日光明亮,微风温暖,泉水沸腾,大地复苏。

我说,那昔日多年干涸的西罗亚泉(Syloe),

如今仿佛同乐一般,涌出跳跃的泉水……

耶路撒冷,欢欣吧!颂扬主之名,

以伟大的赞美!你愿我告诉你缘由吗?

因那伟大的君王——昔日是耶稣,今为弗里德里希,

二者皆甘愿受难,并在你之中受尊崇。

前者为后者献身,

后者亦以自身和前者的荣耀献身。

这位是神,那位是神的虔诚而睿智的模仿者。

([译按]原文为拉丁文)

所引诗行第一部分的作用仅仅是为了阐明“救世主式的”特征,这种特征几乎始终或者说十分经常地贯穿于降临主题的诗作。四元素臣服于神,也听命于神的仆人,因此在皇帝入城时会有利于他(adveniente Dei famulo[当神的仆人到来时])。在这里,代表着火元素的太阳并不炙烤,而是散着光芒。空气温暖。水流泉涌。泥土装扮着新绿;干涸多年的西罗亚泉喷涌着活水,为皇帝的出现而欢乐。当然,这一切并非隐隐暗示季节是春季,尽管弗里德里希二世的确于3月进驻耶路撒冷。诗歌所指当然是救世主式无限的春天,一旦膏立者出现,甚至会悖于时令,常驻于夏天、秋天、冬天。比如在埃及,统治者或代理人的显现会引起尼罗河水上涨。

不过,这里关键的并不是复活节的弥撒氛围,而是第二部分蕴含的入驻耶路撒冷的皇帝与复活节前星期日的基督的对比,是hic-ille[这位……那位]引出的皇帝的christomimesis[模仿基督],即Hic Deus, ille Dei pius ac prudens imitator[这位是神,那位是神的虔诚且睿智的模仿者]。将统治者比作神或者基督的做法在中世纪极其常见,即国王是quasi[准(神)]或sicut Deus in terris[如同地上的神]。反过来,对照似乎又突出神的全能与王者的非全能之间的差别。不过,在这里并非如此。对照在这里更多是服务于比较,作用在于模糊差别或者让人忘记这个差别,并突出进驻的皇帝与进驻的神在形象上的平行。向进驻耶路撒冷城顿呼的振奋人心之处,恰恰在于这里因进驻的形象而产生的神与皇帝的同级与平级特点,恰恰在于互为条件的特点,神被树立为皇帝的形象和榜样,而皇帝则更新并使人回想起神的形象。“这位是神,那位是神的虔敬且睿智的模仿者。”通过作为活的形象以舞台化的形式呈现,而非通过列举justitia[正义]、aequitas[公平]、clementia[仁慈]等德性使人回想起christomimesis[模仿基督],这种方式在西罗马毋宁说是描述圣徒时所特有的,他们尤其像圣方济各(Franziskus,1128—1226)那样明显跟随主的足迹漫游,并且作为真正的基督模仿者完成类似于主的事迹。然而可想而知,这种形象上的相似很少用在皇帝和王者身上,倘若不考虑王座或者裁判席上的正襟危坐的话。直至中世纪晚期,尤其法兰西的王者神秘主义才将统治者和神在形象上的相似投射到其他领域,比如行神迹。

在东罗马,一切则截然不同,上述对照性的形象对比在这里恰恰数不胜数,尤其在显现主题的诗作中。这里只需引用其中一首显现诗歌,这类诗歌是在主显节高台上在东罗马众所周知的耶稣受洗节颂唱的。作者忒欧多若斯·璞若德若摩斯(Theodoros Prodromos,1100—1158)是科穆宁王朝时期一位很受欢迎的诗人,他向皇帝约翰二世(Johannes Komnenos,1087—1143)这样致意(粗粗译为德文如下):

看呐,罗马人双倍的庆祝,双倍的喜悦:

基督的受洗,皇帝耀眼的胜利标志。

基督为我们在水的沐浴中受洗,

统治者为我们在汗水的沐浴中清洗。

前者在水中捣碎恶龙的脑袋,

后者在地上令外夷低头。

前者在洞穴斩杀巨蛇,

后者将曾经放肆的波斯人锁在他们的藏身所。

圣灵以鸽子的形态为其作证,

洁白的胜利之鸽宣示前者。

父的声音昭告后者为其子,

壮举宣布这人为波斯人的毁灭者。

在我看来,我第二次从天上听到一个声音,

它再次朝万民呼喊:“这是我的王,

他令我欢喜,我听从他的话。”

他们清洁那王城

用的是重生与新生的沐浴。

这些诗行的思想或者画面格式几乎不用注解。类似于歌颂弗里德里希二世进驻耶路撒冷的诗歌,这里的对比构成本质性的修辞手段。对比似乎缺少一个tertium[第三者],这种看法原因在我们,而不在诗人,他只不过在用当时流行的比喻而已。对西罗马人来说,1月6日是三圣节。对拜占庭人来说,这一天则是基督受洗节,也被视为胜利日。东罗马礼拜的三行诗歌以及画作一再重复在约旦河驭龙的基督形象。反过来看,君士坦丁时期和后君士坦丁时期的钱币和奖章上早已将战胜毒龙比作战胜外夷或者皇帝的其他敌人。比如,绣有驾驭龙的皇帝形象的军旗,或者手持十字杖、脚踏人头蛇的皇帝。同样,约旦河之上的圣灵之鸽以及胜利之鸽,经常口衔胜利花环为基督加冕。此外,皇帝汗水对帝国的净化也同样是一个自古以来便经常被重复的形象。因此,能够比西罗马更为形象地将基督的节日设计为胜利节日的东罗马,在把皇帝比作基督的可能性上比西方也更为丰富。拜占庭皇帝的christomimetes[模仿基督]从官方层面(ex officio)不断追随他神圣的“共主国王”的足迹,正如在西罗马只有一位圣方济各。于是也出现了皇帝与神—人的紧密结合,这种结合允许人让作为儿子的皇帝宣告上天的声音,或者歌颂皇帝和基督是新罗马的“两个太阳”。

这里要补充的两个例子,更为接近弗里德里希二世的时代或者环境。拉斯卡利斯王朝时期的演说家和学者卜冷米得斯曾为一位皇子的诞生写过一首热情洋溢的诗歌,他还给弗里德里希二世的友人和岳父即皇帝约翰三世写过悼词。这个新生者是Ἡλίου τέκνον παμφαοῦς, λαμπρᾶς σελήνης γόνε [普照太阳的孩子,光明月亮的后裔]。他从父亲得到智性,从母亲获得审慎或者节制。接下来的诗句是这么说的:

处子之子即基督,你这最贞洁者的子嗣;

基督之父是最高的理智、主宰一切者、宰治万有者;

你的父亲是我们地上至高的才智。

父基督[你的父亲?]受命成为独立君主、独立宰治者;

因为受膏者来自基督,而你是由他所膏的。

紧接着还有一处与曾经寻访基督的三博士(Magier)的对比,不过这里是臣子寻访新生者,为的是赠予他黄金。同样的模式也见于一位南意大利的希腊人奥特朗托的尼古拉,他可能是弗里德里希二世宫廷大公证人约翰(Johann von Otranto)的儿子;在为画师保罗(Paulus von Otranto)庆祝时,他将使徒保罗作为文学点缀:

看呐,罗马人双倍的庆祝在使徒中间只有一位保罗;

而在画师中只生出一位保罗。

前者时至今日仍在言中言说;

而画作则是在画像里言说。

前者是整个寰宇的光,

后者为所有教堂添彩增光。

无疑,这些对比是一种极受欢迎且会一再出现的风格手段,这些比较以ὁ μὲν-ὁ δέ[这个……那个]为基础,同时将神与统治者统一起来放置在一个水平上。当然,在演说家和布道者那里也有这样的手段。荷马学者厄乌斯塔提欧斯(Eustathius von Thessalonich,1110—1195)在一篇致皇帝曼努埃尔一世的显现演说中说:

万有的王(παμβασιλεύς)基督竖起强有力的胜利标志,战胜沾满血债的永恒死亡;但是我要冒昧说,你,救主皇帝,战胜毁灭人类的战争,将这种招致死亡的恶抛向深渊。

这里关心的并不是逐一追述这类借助对照来比较神与君主的历史。这些对比在拜占庭无处不在,在拉丁语作家科瑞普斯(Corippus,约500—570)那里可以找到。正如罗马的皇帝诗人(Kaiserdichter)那样,三世纪的罗马皇帝颂词作者(Kaiser-Panegyriker)笔下充满这类图像。比如,可以联想玛尔提阿利斯(Martial,40—103/104)把图密善(Domitian,51—96[译按]弗拉维乌斯王朝最后一任皇帝)比作赫拉克勒斯及其他诸神。我们所知的最早的显现诗歌是Ithyphalloi[酒神祭歌],公元前290年,解放雅典的德米特里一世入城时,雅典人咏唱过,对当时的雅典人来说,这些祭歌就像现代“流行歌曲”一样贯入耳中。这些诗歌将神与国王统一起来,以便最终甚至将当下的王者置于缺席的“无耳可听的”诸神之上。这首诗歌的篇首没有流传下来,始于德墨忒尔(Demeter)与德米特里的对比。人们也许赞颂二者与雅典极其亲近并且从属于雅典,因为诗人接下来这样说:

他们就像最伟大和亲爱的诸神那样在城邦显现;

因为,机运之神(Kairos)将德米特里和德墨忒尔引领至此。

她到来,为了庆祝青年(Koros)至为神圣的奥秘,

而他如神般美丽,朗然微笑驻足当下……

令人惊讶的是,基督教诗作在根本上几乎未改变这里的模式。更不必谈对神的名字的暗示,尤其显现(这种显现作为常量出现)时所追求的神与统治者的平起平坐,但是也有ὁ μὲν-ὁ δέ[这个……那个]引出的对照,这一对比——当然是在基督与王者的意义上——被拜占庭人发挥到极致。不过,直至拜占庭时期,这类对比在模式上的“单调化”——也许是依照东罗马礼拜仪式的榜样 ——才真正变得流行。

帕骚诗人如何想到以有些令人惊讶的方式将那种模式运用在弗里德里希二世身上,这个问题无解。比起追问来源问题,更为有趣的是如下提问,即西罗马人究竟为何极少运用统治者与基督的形象对比,且模仿在西罗马与东罗马明显有迥异的含义。这无疑是个极大的主题,并非三言两语可以讲得清。以上只是一些阅读所得,笔者的意图仅仅在于通过微少的、匆匆抽取的线条勾勒一个问题,不求给出确凿的答案,这个问题是古典考古学家用太阳神发卷的历史所激发的。不过,上文所勾勒问题的希腊化时期—霍亨斯陶芬王朝跨度,也许再次向笔者在法兰克福时期的友人莱因哈特印证,无论时间和距离多么遥远,尽管有种种限制和沉默,中世纪史家都离不开古希腊学者。

中西文明互鉴 | 温静:古埃及艺术中的哀悼者形象及其宗教意义

中西文明互鉴 | 熊宸:“神之子”与和睦帝国理想——从亚历山大到奥古斯都

经典与解释·华夏 | 弗里德里希二世《驳马基雅维利》(温玉伟译)

欢迎关注