新刊首发|何博超:西塞罗著作中的“智慧”概念

编 者 按

在西塞罗的著作中,表示“智慧”的sapientia一词的含义相当驳杂,但其任何一个含义都没有得到过西塞罗自己的“同意”(assentiri,在廊下派的严格意义上)。相反,他显得刻意在各种不同的意义上使用这个概念,同时又尽力维护sapientia在理论和实践上的连续。这一情形引发了学界有关西塞罗哲学立场的持久聚讼,并形成了所谓的“来源研究”(Quellenforschung)。

▲ 西塞罗(Marcus Tullius Cicero,前106—前43)

迄今仍为主流的观点认为,西塞罗哲学是一种折中主义,这也是传统的观点。其他看法则五花八门,如认为西塞罗是柏拉图主义者或实用主义者,甚至是一名廊下派。在笔者看来,认为西塞罗是怀疑论者的观点最值得注意。这派观点又分为两个阵营:彻底怀疑论(radical)温和怀疑论(mitigated/moderate)。近几十年间,西塞罗研究界致力于解决这个关键问题;尽管意见并未统一,但怀疑论者的阐释已得到越来越多学者的拥护。相对而言,主张彻底怀疑论的解释已经形成“闭环”,它绝对地排斥其他解释。无论如何, 传统的折中主义解释所塑造的西塞罗喜欢调和的形象已经站不住脚。

主张西塞罗是彻底的怀疑论者的学者一致认为,西塞罗始终坚持阿尔刻西拉欧斯(Ἀρκεσίλαος)的悬搁判断,拒绝对命题给予廊下派式的“同意”,不把定言判断视为真知印象(φαντασία καταληπτική)。但西塞罗又“认可”(probatio)定言判断,即在悬搁的同时接受其可信性(probabilitas)。在此基础上,西塞罗按“卡尔内阿得斯的划分”(Carneadea divisio)来安排各个流派的学说论证,并致力于发现它们之间的矛盾。这种解释的代表人物有托比亚斯·莱因哈特、查尔斯·布利廷、奥拉齐奥·卡佩罗、乔治娅·祖尼、韦恩等,他们的主张论证精细,材料详实。资深学者安德鲁·戴克以前主张折中主义的解释,但他在最新的西塞罗传记中,看法有所转变,接受和利用了上面几位学者的结论。

▲ 西塞罗《学园派》书影,1810年

(图中人物为阿尔刻西拉欧斯和卡尔内阿得斯)

主张温和怀疑论的学者以哈拉尔德·索斯路德和斯特凡诺·马索为代表,但只有沃尔德马尔·戈尔勒提供了有意义的论证和框架如阶梯模式(Stufenschema)。另有一些学者不区分“彻底”或“温和”的怀疑论,而是主张一般的怀疑论,代表人物有拉斐尔·伍尔夫、列奥·施特劳斯、瓦尔特·尼克戈尔斯基、马尔科姆·斯科菲尔德等。

本文倾向于彻底的怀疑论解释,并试图论证西塞罗实际上提出了一种超越“同意”的“元智慧”观,尽管从哲学上讲,这种智慧观与其彻底的怀疑论立场是否相容的确是个有待解决的问题。毕竟,在西塞罗那里,只有凭靠这种“元智慧”观,理论智慧与实践智慧才能保持统一。

一 怀疑论式的“元智慧”

在《论义务》1.15–20的一段有代表性的文字里,西塞罗将sapientia与σοφία对应起来;同时,他也用prudentia对应φρόνησις。前两者为德性之首,后两者是关涉追求或避免的“知识”。看起来,西塞罗遵循希腊哲学的做法,让sapientia侧重理论,有别于实践性的prudentia,但情况并非如此。因为在这段文字之前(《论义务》1.15–16),西塞罗已经将这两者统一为一种德性。在西塞罗那里,sapientia与prudentia的确有语义的交织,这是因为在罗马本土的原初用法中,sapientia没有专指思辨智慧,而是倾向于现实的价值品评。

关于sapientia的原始意义,维拉莫维茨的弟子赫勒娜·霍迈耶尔(1898—1996)在她的一篇常被引用的论文中有所点明,该文首次总结了这个拉丁语词在古代的含义史:

按照传统,公共价值评价中的sapiens和sapientia可以单纯表示“在国家生活里突出地精干”,并没有什么特别的精神性方面的色彩。

当涉及西塞罗时,她正确地主张,他让这个词既可以用来翻译廊下派的概念,又可以适合罗马先祖(maiores)的理解;

西塞罗一再试图将哲学的sapientia与在公共生活中自我证明的sapientia区分开来,并试图表明相对于前者的后者是正当的。这些做法最为充分地证实:前文献时期,sapientia已经用来作为价值概念表示精神的品质和实践的精干(sapientia als Wertbegriff, dergeistige Qualitäten und praktische Tüchtigkeit bezeichnete, Geltung besass)。

▲ 《西塞罗谴责喀提林》

切萨雷·马卡里 绘,1888年,意大利马达玛宫 藏

这就是说,西塞罗区别了两种sapientia,它们构成两极:一极对应于希腊哲学的σοφία进入拉丁语之前的含义,用来刻画和评价实践能力以及相应的精神品质;另一极是哲学上的含义,以纯粹的精神性为标志。前者是自然的和习惯的智慧理解,后者则是对智慧本身(理论或实践)的哲学反思。

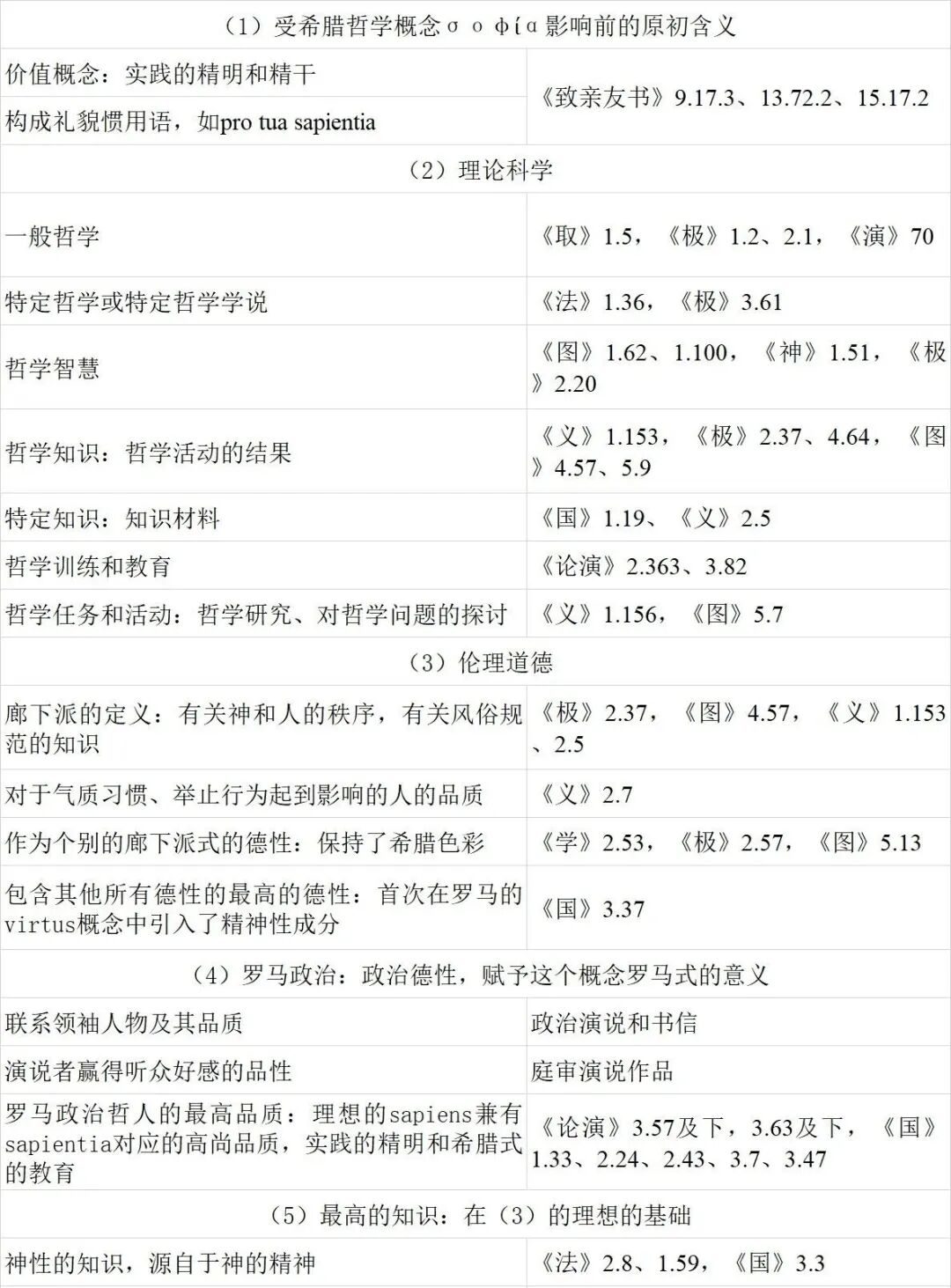

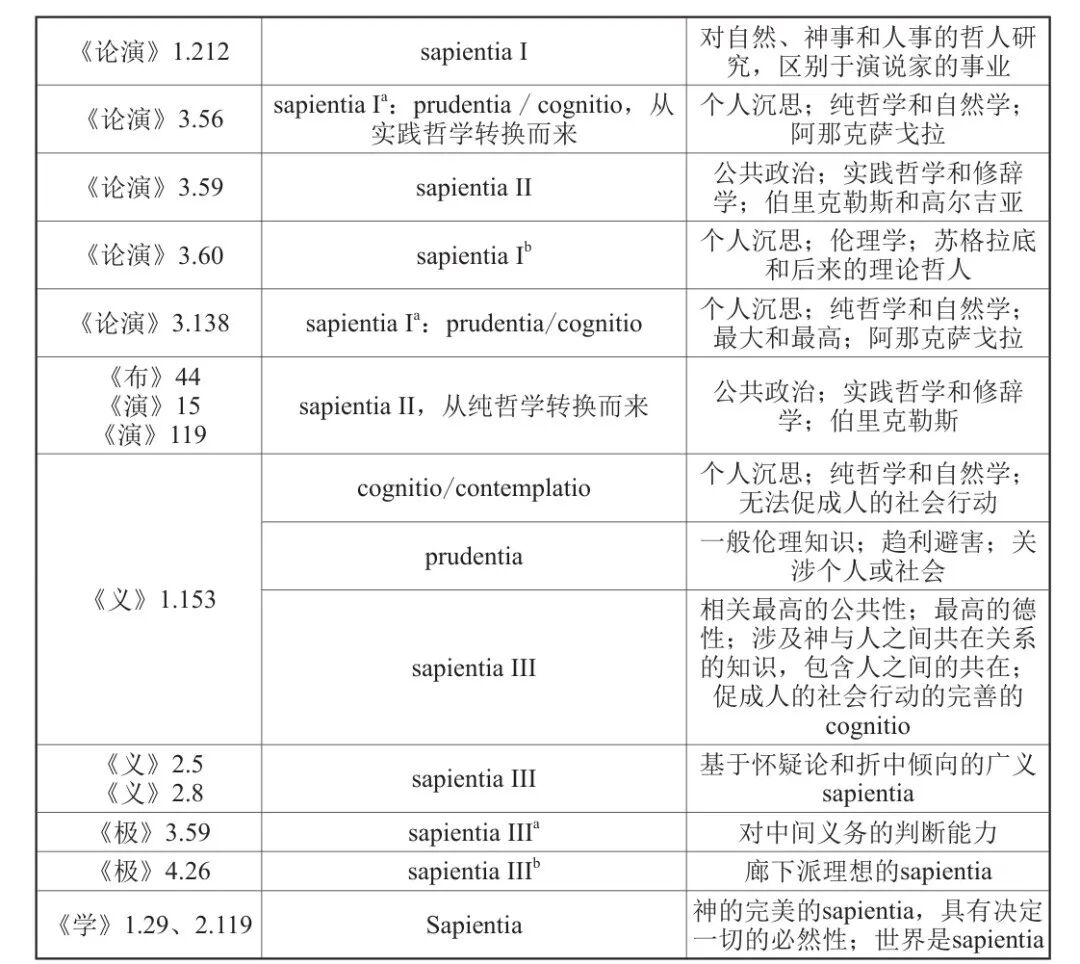

但是,霍迈耶尔自己也发现这两者实际上不可区分,因为在西塞罗那里,sapientia“这个词获得了极其丰富的含义”。对此,她有较为详尽的辨析,我们试用下表略作呈现。

这种丰富性足以表明,西塞罗从不想在一种单一意义上界定和使用这个词,他更加灵活或者说摇摆。这种摇摆并非仅仅出于其笔下人物的立场,也反映了他本人的取向。在上述列举中还能发现,西塞罗的sapientia用法有两个运动轨迹:第一,从日常上升到神性;第二,从理论向实践发展。但是,如果日常的生活和政治对应于实践,理论对应于神性(如希腊哲学传统),那么,这两个轨迹的方向似乎是矛盾的——当然也可以是循环的。但哪一个才是西塞罗想要强调的呢?可能的解释似乎唯有流行的“折中”论,这样一来,这位罗马哲人的思想难免成为一种“学说拼盘”。

在《学园派前篇》2.67,西塞罗提及几位哲人的“智慧观”和“智慧者观”。其中,阿尔刻西拉欧斯(Acresilaus)和卡尔内阿得斯(Carneades)都认为,智慧者追求的是“无错”,而不是像廊下派那样致力于得到永真。这种智慧没有出现在霍迈耶尔的归纳中,她也未提及西塞罗的怀疑论立场。但是看起来,这种“智慧观”能够让两种sapientia以及它们之间的各种含义获得一种基础。我们尝试将这种避免独断论的根本智慧称为“元智慧”。由此观之,西塞罗的主要哲学和修辞术著作便可以被视为一个运用“元智慧”(meta-sapientia)的整体文本,它普遍悬搁并审视多样的sapientia含义及其相互之间的矛盾,同时又在不同情况下对这些矛盾的sapientia保持“认可”(probare)和“自由”(licentia)。如果类比《论诸神的本性》中主张的宗教“调适”(moderatio,调整使之适度),那么就可以说,元智慧同样是对各种智慧本身进行“调适”:强调其使用而非对它的信仰,亦即不自诩拥有智慧,而是在实践中做出种种智慧之举。这样一来,哲学的理论性和神性的sapientia就不是无条件地重要的。此外,元智慧也符合罗马先祖的sapientia用法,因为它指一种自然的审慎和明智:不会为了追求绝对真理而让自己陷入错误的危险,但又会基于自己的才智在合适的时候做出真假判断。选择这样的审慎就是为了保证自己至少拥有一种毋庸置疑的真智慧,因为道理很简单:独断的智慧总会在某个时候变得虚假。

二 sapientia概念在西塞罗作品中的差异与变动

由此不难设想,sapientia概念的含义在西塞罗的哲学和修辞术论著中会 出现差异与变动。而正因为如此,在西塞罗那里,这个概念根本无法得到独断论式的界定:它在实践与理论、人事与神性之间不断摆动。说到 sapientia 的既有作者西塞罗自己,也有其笔下的同名人物和其他角色,其所阐述的观念难免构成种种矛盾。作者西塞罗并不是在调和各种智慧观,而是以不“同意”的方式来揭示其中存在的疑难,从而以“非独断论”的方式维护哲学的统一。

两种转换和哲学的统一

看起来,西塞罗重视日常生活的智慧。首先,在《图斯库路姆论辩集》5.10,西塞罗评论说:

苏格拉底是第一人,他把哲学从天上唤下来,并将其安置于城邦之中,甚至还把它导向家舍,又迫使它追问生活、各种习俗以及各种善和恶的事情。

在《论诸神的本性》1.7,他则明确承认:

而如果所有的哲学规定都与生活相关,那么我认为,在公共事务和私人事务上,我践行了理性与[哲学]学说所规定的事情。

这两段时间相近、颇为核心的陈述,揭示了西塞罗对哲学的执着和取向。他的哲学首要着眼于地上的人类社会之事。

▲ 西塞罗《图斯库路姆文集》

羊皮纸彩绘手稿,1450年代末或1460年代初

其次,为了凸显在生活中最为重要的政治和伦理实践,西塞罗有意将sapientia区别于cognitio(以及在这个意义上的prudentia),从而对希腊哲学传统的静观哲学提出批评:这种哲学以“自然学”(并非今天说的物理学)为中心。例如,在《论演说家》3.56,他指责毕达哥拉斯、德谟克利特和阿那克萨戈拉这些自然哲人拥有一种纯粹的、转换过的prudentia,他们“通过对生活方式的迥异的考量来追求安宁和闲暇”(consilio ad vitae studia dispari, quietem atque otium secuti)。他们的“转换”(transtulerunt)体现在,“从统治城邦”(a regendis civitatibus)转向了“对事物的认识”(ad cognitionem rerum);他们不再关注对“公共事务有用的事情”(utile fuit rebus publicis)。也就是说,cognitio和prudentia在这些纯哲人的使用中偏离了政治,转向了对事物本质或本性的探寻。西塞罗对阿那克萨戈拉的批评,也让人想到《学园派前篇》2.100的“白雪例”。类比来看,这位哲人对真知的独断论式的探寻正是那种“转换”的根源,而彻底怀疑论才能保证sapientia立足于生活。

与之相对,《论演说家》3.59称赞了忒米斯托克勒斯、伯里克勒斯、忒剌美内斯(Theramenes)、高尔吉亚、特剌叙玛科斯、伊索克拉底。前三位在公共事务上拥有丰富的“言行上的智慧”(faciendi dicendique sapientiam),后三位虽然不参与,但却是这方面的“教师”(eiusdem sapientiae doctores)。由上述可以看出,西塞罗从prudentia中区分出prudentia/cognitio和sapientia。后者是实践、政治、伦理的知识,代表人物是政治家、演说家和修辞家;前者是自然学这样的纯粹哲学,代表人物即那些自然哲人。西塞罗显然认为,后者高于前者。

西塞罗的确表达了这种接受。就在《论演说家》3.138,他出人意料地指出,阿那克萨戈拉是“在最大之事的知识上的最高者”(vir summus in maximarum rerum scientia)。这似乎表明纯哲学才是最高的,因为它涉及最重大的事情。而且阿那克萨戈拉正是伯里克勒斯的老师,故而sapientia看起来要来自于作为纯哲学的prudentia。与之相应,将近十年后,在《布鲁图斯》44,西塞罗又明确表示,伯里克勒斯正因为受教于自己的老师阿那克萨戈拉,因而能实现另一种较为容易的“转换”(traduxerat),亦即从“隐晦和深奥的事情”(a reconditis abstrusisque rebus)转到“广场的民众事务”与《布鲁图斯》差不多同时的《演说家》15,也有相似的观点。那里举了《斐德若》中苏格拉底对伯里克勒斯雄辩才能的称赞,说他是阿那克萨戈拉的出色学生。苏格拉底指出哲学对公共演说的影响,尤其是前者让伯里克勒斯能够认清修辞学的活动机理,比如演说如何带动各种类型的情感(quibus orationis modis quaeque animorum partes pellerentur)。而且,伯里克勒斯学到了“辉煌和宏大的事情”(praeclara et magnifica)。《演说家》119则再一次表明了“转换”,伯里克勒斯从“天上之事转回了人事”(se a caelestibus rebus referet ad humanas),但由于学习了哲学,他在言和思上都“更加崇高和宏大”(excelsius magnificentiusque)。

▲ 《阿那克萨戈拉与伯里克勒斯》

奥古斯坦-路易·贝尔 绘,1796年,法国卢浮宫博物馆 藏

从上述可以看出,西塞罗列出了两种转换。《论演说家》3.56的转换是从政治活动转向个人静观,尤其是对自然的思考。西塞罗批评了这种做法,他强调前者更加重要。但是,在同一作品的同一卷中,他又指出哲学智慧是最高的,关乎最大的事情。而《布鲁图斯》44表现的转换,则是从哲学思辨转向公共事务。在这里,西塞罗并没有指责哲学和自然学,反而微妙地指出,它们为伯里克勒斯从事演说活动提供了条件,否则求学于阿那克萨戈拉就是无用的。虽然这种转换似乎否定了哲学和自然学的独立价值,但又是令其发挥作用的积极方式。所以,肯定伯里克勒斯的转换就是肯定自然学,肯定自然学也就是间接肯定阿那克萨戈拉的转换:《论演说家》《布鲁图斯》和《演说家》涉及的两种“转换”都是正当的。

正是基于对上面这些文本的详细分析,雷当斯-希尔斯坚决主张:自然学才是西塞罗哲学以及他所呈现的廊下派思想的基础。但是,她并未谈及西塞罗的怀疑论立场。《论演说家》(如3.145)的彻底怀疑论倾向决定了阿那克萨戈拉的自然学和思辨哲学既没有被完全否定,也未得到彻底肯定。由此推之,《布鲁图斯》和《演说家》谈及的第二转换,实际上呼应了它们之前的《论演说家》(3.138)对阿那克萨戈拉的赞同。那么,同为研究演说术的作品,《论演说家》《布鲁图斯》和《演说家》至少在这两个转换问题上形成了整体,它们共享一个立场,它当然始于最早的修辞术著作《论取材》(如2.9–10)。即使后两部论著的哲学倾向不明,但《论演说家》实际上已揭示将两种转换都视为可信的怀疑论态度。

还有一点决定了《论演说家》不可能偏重某一种转换,那就是这部作品致力于维护“哲学”的统一。在《论演说家》3.60,克拉苏明确指出,是苏格拉底将“明智(sapienter)思维”与“华丽演说”这两种“知识”分离开来,而它们本来同属于“哲学”(关于哲学的原初统一性,也见《论演说家》3.21;有别于演说家的哲人的sapientia,见《论演说家》1.212)。也就是说,苏格拉底将“思”与“言”、理论哲学/自然哲学与实践哲学/修辞哲学彼此分隔(另见《学园派之书》1.3)。

有两点需要指出:第一,由于毕达哥拉斯、德谟克利特和阿那克萨戈拉是苏格拉底之前的哲人,故而《论演说家》3.56对这些人的指责,并不是要说原初的哲学统一性被他们瓦解了,他们只是苏格拉底那种做法倾向的先导。换言之,由于统一性并没有分裂,他们对理论(自然哲学)的侧重并不是要与实践脱离。第二,如前引《图斯库路姆论辩集》5.10所述,苏格拉底第一个将哲学或确切说自然哲学带到地上,进而转向伦理。那么,既然西塞罗说苏格拉底隔离了理论与实践,因而他所隔离出的理论哲学依然是面向生活的。尽管他之后的哲人仍然会研究“自然”,但苏格拉底确立的这个指向是不变的。

所以,自然学和苏格拉底的理论性伦理学,都有助于哲学。因为它们本来就属于哲学统一体,而且实际上并不会与实践哲学和修辞术完全隔绝。比如伯里克勒斯受教于阿那克萨戈拉,还曾利用日食(《论共和国》1.25);又如苏格拉底,虽然他将修辞术从哲学里排除出去,但其本人也在运用语言(例如《论演说家》3.60的辩证对谈,或如《斐德若》中的讲辞),只不过他试图“教”学生“思考”生活,而非教他们在政治活动中言说。而(甚至只有)彻底怀疑论的立场能够让哲学保持这样的完整,因为“元智慧”并不会偏执于理论与实践的任何一端,它保证了两种转换的变动自如。

作为最高实体的sapientia和对义务的调适

在强调理论哲学与实践哲学的统一这一前提下,西塞罗有时也会谈论完美的sapientia。如《图斯库路姆论辩集》2.10提及的“完美”又“绝对”的sapientia(perfecta sapientia、 perfecta atque absoluta)。在这里,该词也等同于ratio(又见《图斯库路姆论辩集》2.65)。而《图斯库路姆论辩集》3.30则指出,完美的sapientia就是神性的,它是“彻底领悟和揣摩属人之事,当事情发生时,不对任何东西感到惊异,在事情发生之前,不认为不可能发生任何事情”。

如此神性的sapientia,在宇宙论的意义上有“实体”对应。在《学园派之书》1.29,作为安提欧科斯的代言人,瓦罗(Varro)介绍了古代哲人(柏拉图一派)的看法,他们认为某种力(vis,即ratio)是“世界灵魂”,是完美的mens和sapientia;他们称之为“神”,万物都要服从于他,无论天体还是人事。这样的神性sapientia决定一切,是“必然性”或际遇(fortuna)。这里的学说与时间在后的《图斯库路姆论辩集》2.10、《论善恶之极》4.64(也将廊下派与“完美sapientia”联系在一起)和《论义务》(见下)都基本一致,带有明显的廊下派倾向。《学园派前篇》2.119也能支持这里的看法,西塞罗在那里指出,廊下派认为“这个世界是sapientia,它有心智,[那心智]既造出自己,又造出世界,也操控、推动、统治一切”。通过这些文本,西塞罗呈现了又一种sapientia观念。

▲ 想象中的老年瓦罗,安德烈·特韦 绘,1584年

对于这种sapientia,西塞罗当然不会“同意”。首要原因是,它影响了哲学的统一。在《论善恶之极》4.26,他批评廊下派并未彻底遵循“自然”,因为他们的sapientia忽视身体这样本来合乎自然的东西(hae tantae commendationes a natura profectae subito a sapientia relictae sint)。这样的sapientia不是源初的统一哲学,而是只指向灵魂和道德性的至善,放弃身体、物质和利益。

为此,西塞罗要“调适”与这种sapientia相关的廊下派决定论和绝对义务论。在《论善恶之极》3.58,代表廊下派的卡托(Cato),给出他们对“义务”的定义:“义务就是,凡为之,则有可信之理(ratio)能给予其所为。”如果ratio对应sapientia,那么,义务就是总能通过sapientia来解释为正当或让人相信正当的事情。按照这一界定,卡托提出,有些行为居于善恶之间、德性和恶性之间,它们同样可以成为“义务”,尤其一些“能够有用的事情”(《论善恶之极》3.58)。在这些“中间之事”里行动的人,也具有sapientia,他们会认为自己的所作所为是“义务”(《论善恶之极》3.59)。由于这样的义务并没有善恶之别,因此上面那个定义本身并不是严格廊下派式的,除非ratio遵循廊下派式的神性sapientia的必然预定。这一点恰恰也令西塞罗转述的卡托的义务思想区别于康德提出的排斥质料的义务论。这样的面向身体、物质、实用的sapientia,可以处理现实和流变的事情,偏向于实践哲学,尤其修辞术,因为这门技艺可以通过说理来让别人相信。《论善恶之极》对义务的调适也延续到《论义务》,那部作品同样是采取彻底怀疑论立场来处理廊下派的义务观(《论义务》2.8)。

当然,单纯追求现实用途的、中间状态的sapientia,绝不是统一的哲学,遑论完美的哲学;它给出的ratio,不足以绝对地说服别人。所以,西塞罗并没有完全否定廊下派对自然秩序的探寻:廊下派的ratio与神性的sapientia有更多关联,从而具有最强的说服力,能够为义务本身提供理据。似乎正是因为这一点,西塞罗才在其最后的作品《论义务》中明确“认可”廊下派“完美的sapientia”。应该提到,这部作品本身也受到该派的重要人物帕奈提欧斯(Παναίτιος)的影响。在《论义务》3.13,西塞罗指出,该派主张“至善”就是“与自然一致地生活”(convenienter naturae vivere),也就是“与德性相合”(cum virtute congruere)。由此带来的高尚品质,只存在于那些有sapientia的人身上,而且与德性不能分离;在那些sapientia并不完美的人身上,这样的高尚品质只是看似完美地存在。但实际上,作为彻底怀疑论者,西塞罗并不承认有对这种义务的“真知”;相反,他会对其悬搁判断,通过异论相较试图接近它:这就是对待义务的“元智慧”。

对神性sapientia的悬搁以及对相应义务的调适,也符合西塞罗的罗马现实意识。阿尔特曼指出,《论义务》中有“离题”(digression)修辞:它揭示了这部著作的真正指向是题外的罗马,而非正题的希腊。阿尔特曼的这一看法来自施特劳斯的启发,即后者对马基雅维利《君主论》中的相同写作手法的解读——《君主论》恰恰既呼应又拒斥《论义务》。通过离题的修辞,西塞罗企望引导屋大维,让他明白被人爱戴比让人恐惧更重要,而凯撒是明显的反例,这意味着选择共和制才是正途。阿尔特曼主张,作为柏拉图主义者,西塞罗自然要让暂时的生成与永恒的存在彼此分离(χωρισμός)。依此《论义务》的哲学思辨内容与对现实政治的影射并不矛盾,后者也不会削弱前者。虽然阿尔特曼对西塞罗立场的柏拉图主义阐释很成问题,但在这里,他恰切地看到《论义务》的正题是流变的罗马现实,而非廊下派的哲学。这部著作论述了永恒的ratio和绝对高尚的义务,但本身又是在利用修辞给屋大维提供作为领袖的义务的根据:既高尚又有用。“针对现实的sapientia”与“永恒的sapientia”当然构成了柏拉图式的二元关系,但是,看起来西塞罗追求的还是原初的统一的哲学。而他想让屋大维具备的,恰恰是能够维系这种统一的、彻底怀疑论立场的“元智慧”。

▲ 马基雅维利《君主论》书影,1550年

对《论义务》1.153的解读

最后,我们还得考察一下前面提及的《论义务》1.153中区分sapientia和prudentia的那段文本。如尤拉·维尔德伯格指出的,这段文字不是取自帕奈提欧斯的作品。因而我们可以认为,西塞罗在这里总结了自己的智慧观。

所有德性中的首要者,就是希腊人称之为sophia的sapientia(因为他们把prudentia叫作phronesis,我们理解这是不同的东西,它是涉及应该欲求和避免的事物的知识),但我所谓的首要的那个sapientia,是涉及属神和属人的事情的知识;其中包含了诸神与众人之间的共在和协作。如果这是确定的,那个sapientia就是最大的,那么,源自于共在的义务必然就是最大的。的确,对自然的cognitio[认知]和沉思在某种程度上是残缺的,不完整的,如果任何对事情的行动都并不[由它们]促成的话。此外,这样的行动可以从维护人们的利益中识别出来;因此,它涉及人类的协作。所以,那个sapientia应放在cognitio[认知]之先。

这一段中“诸神与众人之间的共在和协作”(deorum et hominum communitas et societas inter ipsos)一句,学界有不同的断句和译法,而且有两种理解,这直接涉及到对西塞罗义务的阐释。下面简要列举一下:

前三种译法都译出了“人与人的关系”,有的还区分communitas和societas,后者被仅仅理解为人的社会关系。这些错误的原由应是前一句提及

“人事”,故而这里似乎要表明人的社会性。但是,既然文中所说的sapientia是最高的,而且下面提到了源自共在的义务最大,那么这种“最大”只能来自神与人的关系,非人际关系。神人的共在所产生的义务,高于人之间的义务,它可以用来促成维护人之间协作利益的行动,也包含和决定了人的共在和社会关系。因此,我们的理解倾向于后五种译法,尽管其断句方式并不一致。

这一段的论证为(s表示sapientia;C&S表示共在和协作;d表示义务):

定义1:C&S是在神与人之间;

定义2:s是涉及神与人之间的C&S;

前提1:与神相关是最大的;

由定义2和前提1得出,

结论1:s是最大的。

由定义1和前提1得出,

结论2:C&S是最大的。

前提2:C&S产生一种d。

由结论2和前提2得出,

结论3:d是最大的。

西塞罗给出了最大、最本质的“共在与协作”:存在于神与人之间。这是典型的廊下派理论,神人之间仿佛具有一种人际的、更高的特殊“社会性”,这也如《论善恶之极》3.64(也见《论法律》2.15)所说,世界仿佛是人与神构成的更大的“社会”(mundum ... esse quasi communem urbem et civitatem hominum et deorum)。它既包含人之间的共在与协作,也为之奠基,同时还是“义务”本身和其他义务得以存在的依据。

基于这种义务观,文本区分了prudentia和sapientia。前者即趋利避害的一般伦理知识;后者是西塞罗强调的“涉及属神和属人的事情的知识”,尤其关涉“诸神与众人之间的共在和协作”及其中蕴含的“义务”。这是最大的智慧,《论演说家》3.59的sapientia应在其中,但明显不是全部,因为那里并未说涉及神人之间的共在与协作。所以,伯里克勒斯与高尔吉亚的知识显然不够。

但是,对于这种廊下派式的sapientia,西塞罗不可能完全赞同。维尔德伯格正确地主张,“将来之事合乎神意”以及“普遍法”这样的决定论神学,并没有在《论义务》中发挥作用,西塞罗对此也不感兴趣。尽管《论义务》这部作品的结构安排和honestum[高尚]这个基本概念都来自帕奈提欧斯,但它们并不需要“神”。西塞罗强调的是“理性的人性”(die rationale Menschennatur):人应该在自己的社会共同体中将这种人性向美与高尚发展。人与神的宇宙共同体这一观念在《论义务》里微不足道。维尔德伯格举的文本例子,首先是《论义务》1.22,西塞罗引用克律西璞珀斯的思想来为正义确立依据,但并未提到神以及世界是国家这一观念。第二个例子是《论义务》1.153,众神是共同体的一部分,而且有助于从sapientia的那个定义中引出“正义的优先性”,但在此之后,诸神“很快被遗忘”。在克律西璞珀斯那里,神人关系是伦理学中所有行为的“最终标准”,可是,对西塞罗来说,即使接受人与人之间存在义务的思想,但他关注的共同体是属人的,而且就是当下的“罗马共和国”。

由此来看,西塞罗是想悬搁廊下派的义务观。一方面,他“认可”与人的共在有关的“义务”,由此,他不得不“认可”神人共在及其为义务本身奠基的逻辑;但另一方面,这一“认可”不代表他“同意”神和神人共在这样的观念,他没有将之作为最高的伦理原则,这就如同《论诸神的本性》对神的悬搁一样。他只是想从神人的“共在”来让最大的义务或义务本身变得“可信”;当这一点完成后,他就转向了与人的社会性相联的义务。

维尔德伯格的观点还可以再调整一下。尽管西塞罗对神和神人共在不感兴趣,但由于对之表示认可,他会看重相关的自然学和纯哲学。西塞罗在《论义务》1.153提及cognitio[认知]和contemplatio[沉思]时,并没有完全否定它们,而是说它们“残缺”和“不完整”。联系“哲学”的统一性问题,那么,西塞罗这里想到的并不是抛弃它们,而是将之与实践哲学结合起来。所以,此处的sapientia既不同于prudentia[明智](单纯实践、中间义务、人事),也有别于cognitio[认知](纯粹理论、绝对义务、神事):它是反思和超然的prudentia[明智],又是必须在实践中证明自身的cognitio[认知]。这是西塞罗能够认可的sapientia,它恰恰是彻底怀疑论的“元智慧”的具体化身,并在两个方面以“普遍悬搁”的方式发挥作用:一方面是对神、神人共在、自然、义务、纯粹智慧等思辨对象进行认识;另一方面则是在涉及利益的人际共在的现实世界中作为能力来分辨可信性。以对神的态度为例,通过《论义务》1.153所确立的sapientia,西塞罗既没有否定也没有肯定神,却通过它来为人际的义务奠基,这与康德将上帝作为公设的做法不正是如出一辙?

结 语

到此为止,我们试用下表来归纳本文提及的各种sapientia:

在《论义务》1.153,sapientia III比《论演说家》3.59的sapientia II更高,但后者同样涉及公共性,因此与前者一致;prudentia则与大众伦理和一般实践有关,或涉及个人或涉及公共。虽然它明确有别于sapientia III,但当sapientia III用来促成人的利益(in hominum commodis)的行动并涉及“人类的协作”时,prudentia也会发挥作用。两者相较,sapientia III高于prudentia,因为后者仅仅涉及人事,前者则关乎神与人的关系。而cognitio[认知]是对自然的纯粹理论研究,属于个人活动,但更重要的补充是:尽管西塞罗认为“对自然的cognitio”是完整或完美的,然而,这是有条件的,如果它能够促成“对事情的行动”,那么,它就“有可能”是完美的。由于sapientia III涉及对神人关系的认识,从而与“共在协作”密切关联,因此,完整的cognitio显然就是sapientia III,或者至少可以说,cognitio为sapientia III提供了基础,后者是前者的“转换”(按照前面提到的伯里克勒斯的做法)。

可以认为,sapientia III是西塞罗理想的sapientia:它兼容了理论哲学(自然学和伦理学,sapientia I)和实践哲学(政治学和修辞学,sapientia II);它立足于对自然的永恒和神性原则的探索(Sapientia和sapientia III),但也能处理中间状态的事情(sapientia III);它可以发现并使人相信义务的ratio,却又不会脱离义务的自然不变的基础。不过,归根到底,sapientia III是彻底怀疑论的“元智慧”,它对义务及其自然、对神性和永恒乃至对哲学的统一性都要悬搁判断,它追求的是“无错”,而非一劳永逸地获得真理。

在修辞学和哲学著作中呈现的彻底怀疑论,使得西塞罗并没有把理论哲学或实践哲学作为唯一的哲学。其实,他基本上从不自认是“哲人”(philosophus),哪怕广义上的,尽管他承认自己在研究哲学。这当然是犹豫多疑的心态所致,他不想将自己固定于作为“职业”的哲学上。更重要的是,他仅仅把哲学作为处理现实的途径。如果西塞罗算哲人的话,那么正如马索所言:

他是新型的哲人。他不是一位超然于、通常也并未介入具体现实世界的理论家;相反,他高度介入他那个时代的关键问题,他渐渐需要通过理论和批判 - 哲学知识来发现必不可少的工具,以便克服与政治突发事件相关的困难。

正因指向现实,sapientia就没有像专业哲人的理论那样偏执一端。西塞罗需要结合实际来使用各种可信的学说,因为任何一种自认含摄一切的、绝对的哲学思想,都不过是在一些时间、地点、处境下才有用于流变的现状。只有与紧迫现实隔绝的哲人,才会持守一套自足永恒的教旨终老一生。因此,西塞罗的作品中会呈现复杂矛盾的意见。对于这些意见,他采取彻底怀疑论的立场。西塞罗像一个钟摆,当摆到一侧的极端时,他会摇向另一边。但这种摆动又是自律和自由的,凭借sapientia,他能知道开始和结束的时机,能够把握运行的角度。至于这一切到底是不是在遵循神意的必然,那属于他自己的完美的sapientia在犹疑中缄默不言。

▲ 《阅读中的年轻西塞罗》

文森佐·福帕 绘,英国华莱士收藏馆 藏

作者简介

经典与解释·六点 | 西塞罗《图斯库路姆论辩集》(顾枝鹰译注)

欢迎关注

如有涉及版权问题,敬请联系本公众号删除。