新刊首发|司马迁《李将军列传》发微

编 者 按

本文刊于《古典学研究》2025年第4期(总第7期),注释从略,感兴趣的读者可查阅原刊。

探究人物心性和天人关系是司马迁的思想抱负,他通过以纪传体为核心的“诗化史学”书写方式,展开对天人关系的哲学思考。不同的传记探讨各色人物的心性和命运,无不与司马迁要体察的具体的天人关系相关。由于司马迁将对天人关系的体察蕴藏在历史叙事之中,我们只能通过其笔下人物的言、行、思来认识他的体察乃至思考。《李将军列传》就是显著的例子,它并非仅仅是在书写一个抑郁不得志的悲剧人物,毋宁说,通过勾勒李广(?—公元前119)的心性与命运之间的复杂关系,司马迁透露了他所体察到的天机。

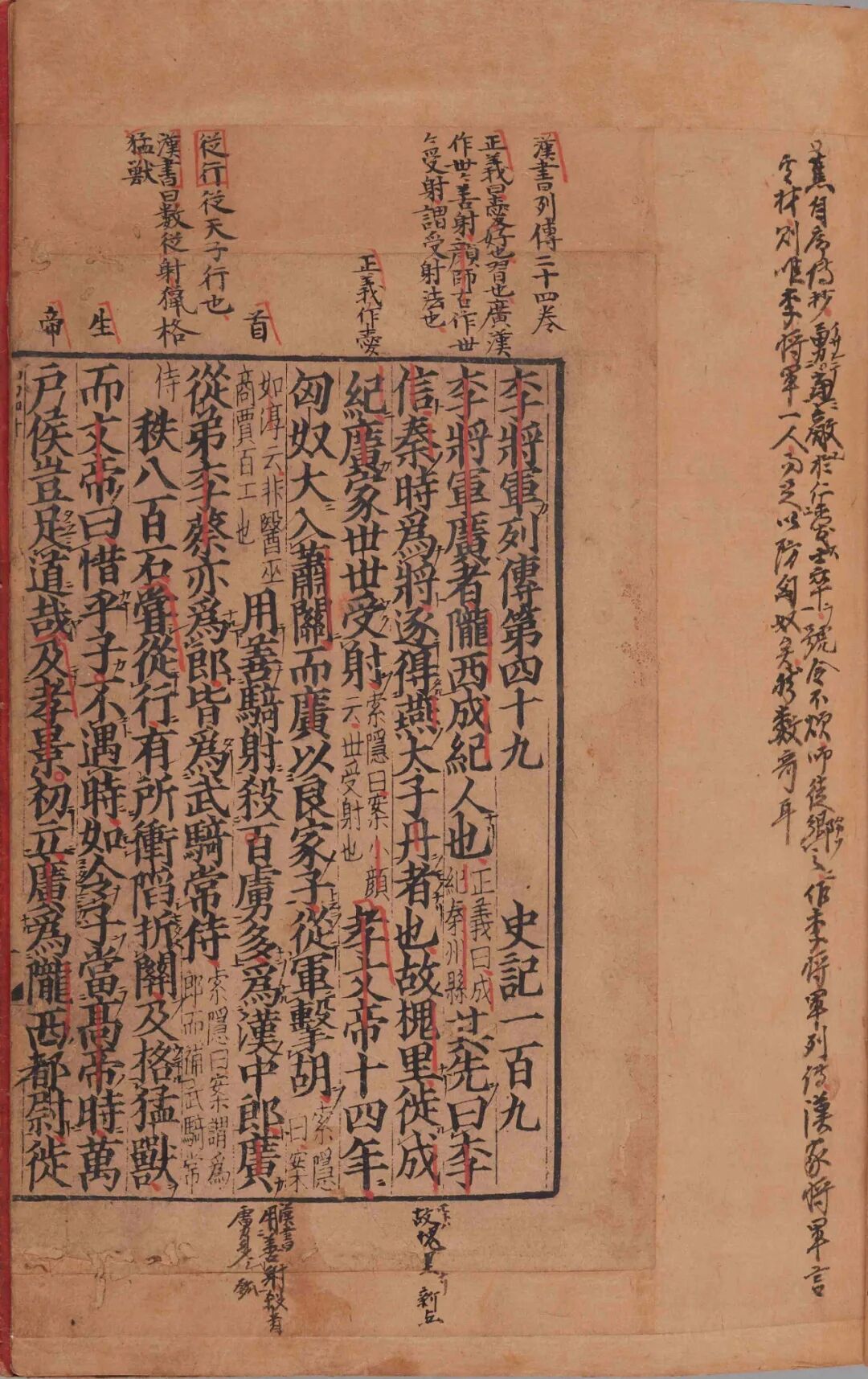

▲ 《史记·李将军列传》书影

南宋建安黄善夫家塾刊本,日本国立历史民俗博物馆 藏

要理解司马迁笔下的李广的命运,不仅要从《李将军列传》的字里行间探究李广心性,还要时时想到司马迁本人如何理解“天”。为此,我们必须先搞清司马迁对“天道”与“天命”的基本理解。用今天的说法,这两个观念在司马迁那里都有“自然规律”(自然之天)或“支配人类命运的天神意志”(天意之天)的意思,但后者的具体含义是“上天据以支配人类命运的原则、标准、正义和公理”。不过,司马迁在《伯夷列传》中所表达的疑“天”,迄今让学界对他如何理解“天道”与“天命”诉讼纷纭。

按钱锺书对《伯夷列传》的理解,司马迁笔下的“天道”庶几等同于善恶报应论的天神意志或天意,而“天命”则不然,它指的是不能被人类理解和揣度的天神意志或天意。钱锺书由此认为,司马迁信天命而疑天道。陈文洁承续此论认为,司马迁的“天”已经从传统的信仰之“天”走向命运之“天”。传统之“天”或者说天道,承诺天人之间的积极感应,因此世人相信“天意可度,报施不爽”,而司马迁的“天”则是天命之“天”,专以解释难言难明之事。“天”的人格色彩已经淡化,它不再是信仰对象,而只是难测的命运,尽管他在史事撰述中仍不免于有阴德报应、余殃余烈之说。

唐文明推翻了关于司马迁天道观的报应论解读,在他看来,《伯夷列传》中的思考是为了说明“德由志趋”和“福由命定”的道理。因此,司马迁并非不信“天道”,只是他信的不是“报应论”的天道,而是“感应论”的天道:

对天道的报应论解读将天理解为一个至上的、直接施报应的主宰者,而这正是其错误所在,因为那样的话我们将无法解释善人遭恶遇、恶人得善终的现象。相比之下,在对天道的感应论解读中,善人遭恶遇、恶人得善终的现象被归诸命运,而这意味着,天并不被理解为一个直接施报应者。但这么说并不意味着天不再被理解为一个至上的主宰者,因为作为创造者的天仍能因其创造而保持其至上的主宰者形象。

这样一来,司马迁的“天道无亲,常与善人”就被重新理解为:

上天并非直接帮助善人,而是通过善人帮助善人,通过发挥教化的作用促进善的实现来帮助善人。对天道的感应论解读最终将天道之趋向于善归诸圣人的以名为教。

尽管在天道的理解上存在差异,唐文明的感应论解读与钱锺书、陈文洁的天命论解读可以归为同一种解释路向。比起天直接影响人事,这类解释更强调天人相分以及人的性情对个体命运的影响,天的人格神形象有所淡化,偶然或机运对人事的影响更多被看作自然的而非神学的。尽管如此,以上诸说都没有否认司马迁相信天意的存在。

还有另一个解释传统,按此司马迁被认为是唯物论者,主要依据是《天官书》和《伯夷列传》,以及司马迁笔下的人物命运。天道被理解为报应论,而司马迁对这种天道观的质疑或否定,让论者推论司马迁也质疑或否认信仰之天或天意本身,由此得出司马迁是唯物论者的结论。宋纹縯较早认为司马迁不相信天人感应的神学,《天官书》正文假天象以应吉凶,是受政治环境影响采取的写作策略。郎宝如虽然不赞成这种理解,但在史迁疑天这一点上与宋纹縯没有差别。他还认为,《天官书》正文不代表司马迁本人的意思,它不过是史官所作的天象记录。实际上,司马迁对远古以来经春秋、战国直至当时所有关于天变现象和天人感应的记载,一概予以否定。

在对《伯夷列传》的解读中,张毅也从善恶报应论的角度理解司马迁的天道观:司马迁对天的犹疑而不是彻底否定,仅是一种教化常人的写作策略,他本人很可能根本就不相信天道,不直接挑明是因为他有节制德性。李长春同样依据《伯夷列传》认为,司马迁有意隐藏自身对于天道的真实态度,他看上去犹豫和矛盾,实则否认了常人信仰的德福一致的天道观,而表达暧昧不过是为了维护宗教神学(礼法)的“高贵谎言”。这一路径的解释都将天道与报应论紧密相连,忽视了司马迁不相信报应论的天道观不等于他否认天命或天意。当然,在列传中,天命或天意常常以近似自然之天的面目出现,这让司马迁看起来是个无神论者。

根据报应论的天道观解读,《李将军列传》很容易被理解为司马迁在借李广的命运呈现天命偶然,感叹天道不公,这一主流解读阻碍了我们认识司马迁笔下的李广形象。如果唐文明所说的“德由志趋”和“福由命定”的二分论成立,那我们就没办法说明,司马迁为什么要在列传中不厌其烦又自相矛盾地展现善恶报应论的天道观。

理解司马迁的“天道”与“天命”观之所以歧见纷呈,很可能是因为论者过于注重天道观的抽象分析,忽视了司马迁如何从具体人事和人物心性的描写出发来揭示人物命运以及天人关系。因此,笔者尝试反其道而行之,即不是基于靠抽象分析得到的司马迁的天人观来理解他笔下的李广,而是通过绎读他形塑的李广形象来理解他心目中的天。

▲ 李广射石图,刘凌沧 绘

列传开头,司马迁首先交代了人物身世。李广出身武将世家,在战国时期,其先祖李信就担任秦国将军。李广家世代传授射术,他和堂弟李蔡都凭家传武艺食汉朝俸禄。李广尤其射艺精湛,连文帝都感叹他生不逢时,若是在高帝时,凭他的将才和技艺,封万户侯不在话下。司马迁笔无废言,他在开头呈现这个细节,已经为后文李广的命运不济埋下伏笔,同时隐藏着作者对李广终身未封的理解。

封万户侯是李广的终身追求,但这并不意味着他贪恋权钱。李广两袖清风、身先士卒,对下属宽厚仁慈,而且浑身血气,追求荣誉,非常适合做国家护卫。李广的军事成就虽然差卫青、霍去病远矣,与匈奴交战时多次失利甚至被擒,但他毕竟有“飞将军”的美誉,终其一生未能封侯,原因何在?难道司马迁笔下的李广自认命道不好,我们就应该跟着认为,他才德兼备却不得善终是天命使然,并进一步认为这就是司马迁对“天”的理解?“冯唐易老,李广难封”的传言确实让李广形象成了后世郁郁不得志的士人自况抒怀的原型,但历来赞誉李广的多是文人,兵家少有赞誉之词。若仅仅把李广理解为遭受命运不公的悲剧人物,我们就会失去深入理解作者意图的机会,从而也无法把握司马迁在思考“天”的问题时内心的犹疑顿挫。细看司马迁的笔法对李广形象的描绘,我们会发现,李广终身未被委以重任乃至封侯,恐怕另有原因。

除直接评点外,司马迁更多是通过具体事迹尤其是战争事迹来呈现李广形象——他描述的第一个战事瞬间是上郡(今陕西绥德县)遭遇战。中贵人以多敌少却败北,而李广骁勇善战,与战士们同甘共苦,凭一己之力大败胡人善射雕者。司马迁的确是在描写李广的优秀品质,但他没有明说而通过叙事告诉我们,为将者孤军深入乃兵家大忌。被围后,李广诈退匈奴军,实乃急中生智,属无奈之举。尽管此番策略也表现出李广的勇谋,但都是他因冒失而自陷险情后的补救措施。李广的战场决断颇有计策,但似乎缺乏统帅的大局意识。再比如雁门关一战,李广寡不敌众,被匈奴生擒,随后佯死,突然腾起夺马取弓而逃。这个片段描写相当精彩,生动展现出李广的临危不乱、当机立断和射艺精湛。这个细节让我们看到李广的技艺高超不假,但同时也隐去了兵败的背景。这或许足以表明李广为何无法担任大将,他确实适合做国家护卫,但并无帅才,自然也就缺乏晋升、封侯的潜力。

▲ 甘肃敦煌晋墓李广铭砖画

甘肃省敦煌市博物馆 藏

司马迁对李广和程不识的治军方法和仕途的对比,同样意味深长,且对于理解李广的性情与命运极为关键。司马迁写人物善用对比,李长之把这一笔法称为“对照律”。值得注意的是,人物行为对照,往往是为了探究性格行为对于人物是否能得到善终的影响。因此,我们要同时留心司马迁在对比时表面强调了什么和缺少了什么。司马迁对比程不识与李广的行动,正是为了彰显决定李广命运的性情因素。

作者首先对比的是两人的治军方式。李广行军没有严格的队列和阵势,喜欢在靠近水草丰茂的地方安营扎寨,人人感觉便利,而且夜不打更,文书簿册能简则简。程不识则完全相反,即便在安营扎寨时,队伍编制和阵势也有严格规定,不仅夜晚打更,处理公文簿册也非常严明。这时,司马迁引述了程不识对李广的评价,由此传达出某种态度。程不识说李广的治军方式固然简便易行,但若匈奴突然来犯,他的部队就会乱套。他还看到,李广的士卒更加安逸舒适,因此他们愿意忠心追随李广,为他而死。程不识对李广的认识其实也是在认识自己,并看到自己的治军方法同样利弊参半:他的军队虽然更辛苦,但让匈奴不敢进犯。司马迁的这一笔法颇为精妙,表面看是治军方式对比,实质上是德性对比,这一点稍后还值得进一步探究。此处应该注意的是,为什么太史公要借程不识的言辞来对比两种治军方式?在笔者看来,司马迁借此彰显了程不识有善思求进的品德,能够通过认识他人来认识自己。反之,司马迁也让我们看到,李广恰恰缺乏这样的德性。他含蓄地告诉我们,李广缺乏自省能力,以及他的治军方式缺乏谨慎,正是他命中无法封侯的根本原因。

是时汉边郡李广、程不识皆为名将,然匈奴畏李广之略,士卒亦多乐从李广而苦程不识。

这话看起来是在赞美李广,其实不然,因为司马迁已经借程不识之口作出了谁优谁劣的评价——我们显然不能说,司马迁更看重匈奴或士卒的看法。实际上,司马迁在对比结束时直接赞美了程不识,因为他“为人廉,谨于文法”(《史记》,页2501)。《李将军列传》全文三千余言,除最后“太史公曰”,大部分内容是通过叙事展现李广心性,直接夸赞李广的言辞并不多,且位于文章中间:

广廉,得赏赐辄分其麾下,饮食与士共之。终广之身,为二千石四十馀年,家无馀财,终不言家产事。(《史记》,页2503)

比较司马迁对程不识的夸赞,少了一句“谨于文法”。李广固然非常廉洁,但他我行我素、不服管教。司马迁没有直接批评李广,而是通过赞美另一位人物来贬拙李广。司马迁对李广治军的直接描述,也体现了同样的“不书”笔法:明写李广治军灵活、不拘教条,以及士兵的美誉,却不提天子和朝廷对他的态度。程不识那样严谨的治军和周密细致的军簿文书,显然更让朝堂放心,而李广治军随性,其文书敷衍塞责,难免给朝堂留下负面印象——凭常识也可以得知,朝堂更愿意提拔谁。司马迁对李广的说法看上去以赞扬为主,实际上是《春秋》笔法的“文与”“实不与”。

在司马迁笔下,李广不遵法度还体现在很多细节上。比如景帝时期,李广平定七国叛乱有功,本来是加官进爵的良机,但他竟然接受梁王私授的将军印,这让朝廷非常难堪,最后功过相抵,不予封赏。李广私受将军印足以表明,他在政治上很幼稚,有学者为突显李广不幸,替他目无法度解释,显然与司马迁的笔法不符。再比如,武帝在位时期,已沦为庶人的李广外出射猎,在霸陵亭被亭尉呵止。他对此耿耿于怀,后出任右北平太守时,请求天子让霸陵尉和他一起赴任,结果刚到军中就将之杀害。有评注认为,这说明李广快意恩仇:“此事稍知好名者必不为,非写将军浅狭,正写其忠实处。”处私刑明明是李广目无法度的体现,怎么会与“忠实”相关?要说“忠实”,李广仅仅“忠实”于自己的性情。

由于失去了天子的信任,李广后来跟随大将军卫青讨伐匈奴时,被朝堂限制使用:出征前,武帝告诫卫青,别让李广正面作战,借口是李广年岁已高,且命运不吉。卫青让李广的军队从东面迂回,自己亲自带领刚刚丢掉侯爵之位的公孙敖从正面出击。李广不识趣,坚持要求大将军收回成命,遭到卫青拒绝后,竟然不辞而别,决然违抗军令。我们很难设想,司马迁会赞誉这样的人,甚至同情他终身没有被加封进爵。

那么,记叙李广生平与司马迁对“天”的理解又有什么关系呢?

在《李将军列传》中,“命”字随处可见,可以说是关键词。司马迁以涉及命运的情节开篇:文帝感叹李广生不逢时——“惜乎,子不遇时!”(《史记》,页2499)随后对李广射术的介绍以及记叙李广的多次被捕,无不与命运有关,甚至有算命的情节。司马迁明知李广在个人德性上有缺陷,为何还强调命运?我们不得不把李广的心性、命运和司马迁对天的认识联系起来,进而探究史家如何认识人与命运。

心性塑造是先天要素和后天教化综合作用的结果,李广善射不仅是他后天努力的结果,还关乎他天生的条件。李广出生自世代传授射术的家庭,而“广为人长,猿臂”是父母给予的天资,因此司马迁说“其善射亦天性也”(《史记》,页2503)。这无异于说,李广善射其实是命运使然。但李广对自己的百发百中过于执着,喜欢把敌人放近再打,导致他多次被俘,就很难说是命运使然了:

其射,见敌急,非在数十步之内,度不中不发,发即应弦而倒。用此,其将兵数困辱,其射猛兽亦为所伤云。(《史记》,页2503)

司马迁说李广不仅善射,也好射,“与人居则画地为军陈,射阔狭以饮。专以射为戏,竟死”(《史记》,页2503)。在闲暇期间,个体的行动才最有可能不是出于强迫或其他目的,而是单纯为了实现内心满足。司马迁的描绘让我们看到,自负同样是李广的天性,而这足以表明,李广一生中的多次失败是他后天缺乏教化的结果。很多才干和名气不及李广的人,最终取得封赏,唯独李广没有,今天的我们不能简单地归咎于朝廷赏罚不明,想当然地以为帝王个个昏庸。武帝告诫卫青别让李广担任主攻,足以表明武帝明察秋毫,知人善任。

▲《飞将军李广》连环画片段,水天宏 绘

司马迁对李广的仕途不顺描述一番后,紧接着讲述了李广问卜的故事。李广问面相士王朔,自己一生抗击匈奴,功勋卓著,为何不被封赏,反倒是才能不如自己甚至“无尺寸之功”之人得封邑?其实,在整个《李将军列传》中,司马迁所提到的受封之人没有一个是无功受禄。由此不难看出,李广的自负到了何种地步。现在我们能够理解,司马迁在文中对比程不识和李广,绝非闲笔,而是反衬李广的自以为是。

将司马迁的对比记叙与李广对面相士王朔的抱怨对照起来看,李广缺乏认识自己、反己照察的德性,其自负更为显眼。李广虽然在战场上颇有计谋,但严格来讲都不过是些雕虫小技。他无法理解自己的命运,恰恰是他极为自负的德性缺陷的证明:“岂吾相不当侯邪?且固命也?”

司马迁笔下的王朔显得要帮助李广找到未封侯的原因,他耐人寻味地引导李广回想自己是否做过什么错事,以至感到悔恨:“将军自念,岂尝有所恨乎?”李广想来想去后说,自己做陇西太守时,羌人造反,他“诱降者八百余人,诈而同日杀之”,自己感到悔恨的“独此耳”。王朔顺着他说,“祸莫大于杀已降,此乃将军所以不得侯也”(《史记》,页2504)。王朔的这一说法与其说体现了司马迁对天道仁义的肯定,还不如说隐晦地透露了李广未受封的根本原因:天生的自负。换言之,司马迁的笔法不是在显示天道惩罚,而是让王朔为李广提供自我反省的契机——“自念”的真实含义不是回想,而是自我反省。鉴于李广天性自负,这样的反省自然不可能。太史公笔法精妙,表面讲天道对人的决定作用,暗中则强调李广心性对他命运的根本影响。“且固命也”,李广说得不错,他不被封侯实乃天命使然。但他不知道,所谓天命,并非纯粹的不幸或偶然,更多是指其心性对命运的决定性作用。

有学者为论证司马迁理解的“天”是对人力无法测度之事和生命中偶然性的解释,把作者笔下的李广所说的“岂非天哉”当作司马迁本人对天的理解。这明显混淆了作品人物的观点和作者本人的理解。“将军自念,岂尝有所恨乎”是面相士王朔的提问,这一问明显在把李广引向裁判人间善恶的天道,或者说引向流俗的善恶报应的天道观,从而也就隐瞒了另一种“天命”观:李广的天生心性决定了他的人生命运。然而,王朔不可能告诉李广这一真相——所谓“天机不可泄露”。王朔或者说司马迁当然看出了李广命运的根源何在。严格来讲,李广的自负心性是“天”决定的,他被自己的天性支配而不自知——这种情形在我们的日常生活中也并不乏见,即便受过高等教育也未必能克制这种天性。

洞察人的天性是高人的技艺,司马迁属于这样的高人,他有探究和静观人物心性的功夫。《史记》的主体之一是人物传记,这实际上是在施展灵魂相面术,俗话说就是窥探天机:

司马迁不完全拘泥于“天示警”“见吉凶”的被动状态……认为司马迁屈从于“天命”,或者反对“天命”,都是过于简单化去评价历史人物。

司马迁并不相信报应论的天道,也不相信命运的偶然,而是相信人的德性追求,通过史传书写强调人力可为,甚至赞颂“不可为而为之”的品德:

所谓“两合”,并存神事、人道;天意幽微,神事固不能废,然只信祯祥,不尽人事,也难见成功。就卜筮为自古不易之道而言,司马迁主“两合”之说,谓卜筮为“有而不专之道”,实际上是突出人事的作用。天意无准,成败福祸固有不可全以人力解者,但天命之成,有人力在焉。

李广天性自负,这让他与人的德性追求无缘。“岂非天哉!”是文中最后一次出现关键词“天”,也是李广自刎前对部下的慨叹。然而,此时的他仍然不明白,即便军队迷路是偶然,但大将军卫青调离他,根本不是天意。漠北之战以汉军的胜利告终,而李将军却因迷路而羞愧自刎。李广深得手下将士和百姓的爱戴,他死后人们无不为之痛哭流涕,这看起来是司马迁在夸赞李广的优秀品质,其实,若悉心的读者记性好的话就会记得,司马迁笔下的程不识在观察李广的安营扎寨时就发现,他让士卒更加安逸舒适,以至他们愿意忠心追随李广,甚至为他而死,却不知自己和士卒都因此而置身险境。由此看来,司马迁在这里的夸赞殊为可疑。事实上,司马迁并没有简单地用一个“天命”打发李广的命运,而是通过叙述缕析李广心性与命运的隐秘关系。若要准确体会司马迁笔下的李广自刎前的那句“岂非天哉”,就应该对观《秦楚之际月表》前面的序言中重叠出现的“岂非天哉”:

秦既称帝,患兵革不休,以有诸侯也,于是无尺土之封,堕坏名城,销锋镝,鉏豪桀,维万世之安。然王迹之兴,起于闾巷,合从讨伐,轶于三代。郷秦之禁,适足以资贤者为驱除难耳,故愤发其所为天下雄,安在无土不王。此乃传之所谓大圣乎?岂非天哉,岂非天哉!非大圣孰能当此受命而帝者乎?(《史记》,页704)

李广将迷路的责任独揽后自刎,他已经年逾六旬,即便回朝廷交差也死罪难逃,最好的结果不过是再次赎为庶人。大部分解释者叹惋李广的命运,却忽略了司马迁对人物心性的展露。

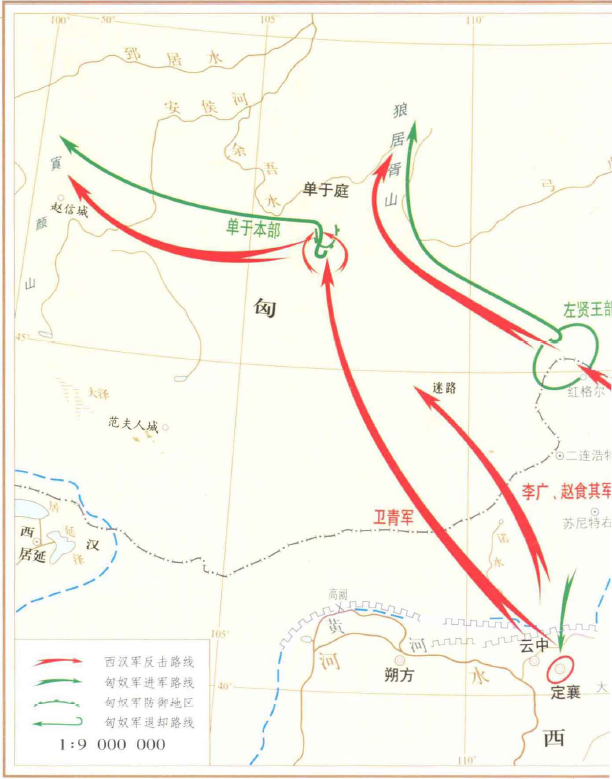

▲ 漠北之战形势图

载《中国战争史地图集》,星球地图出版社,2007年

《史记》不仅是史学,还是继经之学。从文体角度看,司马迁著《史记》仍然处在“文无定体,经史亦无分科”的阶段。区分经史肇始于西汉刘向、刘歆父子作《别录》《七略》,此时司马迁早已过世。到班固《汉书•艺文志》至后代划分四部,经史之分才变得明显。尽管如此,与当时官学认为六经非史不同,私学始终认为六经皆史。更何况,与其说章学诚的“六经皆史”旨在分判学科,倒不如说是在追溯经学的文明史意义。司马迁已经暗示孔子之功不能仅归为“述”,因为孔子之述实为精神立法之“作”。

《史记》还是一部探究心性之作。占全书主体的本纪、世家和列传均以人物为中心,而探究人物的际遇、抉择和成败,就是司马迁以纪事方式呈现的心性之学。在《太史公自序》中,司马迁展现出雄心勃勃的志向:他要接续经学,这意味着司马迁的历史纪事的根本目标并非记述历史事实,而是以纪事方式探究伦理和善恶——司马迁的史学不是实证史学,而是政治史学。西方的政治哲学家沃格林也看到:

司马迁根本不是一位研究现实层面历史的史学家。……由于“传统历史”与历史创生论形式相融合,它便不只是一份事件记录,有待于通过各种更好的现代方法加以改进;毋宁说,它是社会秩序本身必不可少的一部分。

从历史书写出发,用人物不同的历史瞬间表现不同的个体心性,司马迁最终要思考的恰恰是政治生活究竟有没有最终规范。通过记叙李广的一生,司马迁的“春秋笔法”引领后世来者思索天人之际的幽微:李广的际遇不纯粹是命运的偶然,而是更取决于其自身品性。对李广的天性缺点,司马迁从头到尾都在以委婉方式进行批评,若说他在字里行间的确流露出对英雄的惋惜,那也是因为他并不是仅仅在关切李广的个人命运,而是着眼于更深广的政治考量。我们应该注意到,司马迁在写完李广的结局后,并没有结束传记,而是提到了李广后人的行为:李广之子李敢坚信父亲是因卫青排挤才饮恨而死,于是打伤了卫青。卫青没有张扬此事,仅告诉了与自己沾亲的霍去病,后者便射杀了李敢。李敢之子李禹贪财好利,与祖父的清廉形成反衬,他撑不起家族门面,李氏家族走向衰败。如此笔法显得是在呼应开篇时对李广家世的描述,让读者不得不把思考命运的视野从个人引向家族。

李广有两个儿子当户和椒都先他而死,当户有遗腹子李陵,心性尚佳,而且“善射,爱士卒”,颇像祖父,连天子也以为是“李氏世将”(《史记》,页2507)。但司马迁写李陵有李广之风的同时,也“不书”李陵身上与李广类似的缺点:

数岁,天汉二年秋,贰师将军李广利将三万骑,击匈奴右贤王于祁连天山,而使陵将其射士步兵五千人,出居延北可千馀里,欲以分匈奴兵,毋令专走贰师也。(《史记》,页2507)

看来,武帝派给李陵的任务是做诱饵,牵制匈奴大军,分担贰师将军李广利的压力——李陵如何做的呢?

且陵提步卒不满五千,深輮戎马之地,抑数万之师,虏救死扶伤不暇,悉举引弓之民共攻围之。转斗千里,矢尽道穷,士张空拳,冒白刃,北首争死敌,得人之死力,虽古名将不过也。

可见,李陵与其祖父李广招致厄运的原因有惊人的相似。他们的武勇都是在战略失败的前提下被逼出来的。李广屡遭围困,甚至被擒,多次险象环生,最终逃不过迷路兵败自刎的命运;李陵冒失孤军深入敌军腹地,受困于匈奴大军,终被生擒。漠北战役中李广殒命,但汉军得胜。不过,这次胜利很大程度上是得之于偶然,匈奴王廷向北转移后误以为汉军不敢深入漠北,以至放松戒备。讽刺的是,此后汉朝以胜利者自居,错估了匈奴实力。正是在此背景下,天汉二年(公元前99),武帝决定再次出兵进击匈奴。李陵的孤军深入当然存在意气用事,但武帝的误判才应该是根本原因。重要的是,班固写道,李陵被匈奴擒获数年后(天汉四年),武帝意识到是自己的错,遂派公孙敖“深入匈奴迎陵”。可是,公孙敖在余吾水(今蒙古国境内的土拉河)流域与匈奴交战大败而还。按班固的记叙,公孙敖编造谎言说:“捕得生口,言李陵教单于为兵以备汉军,故臣无所得。”武帝信以为真,遂把李家灭族。其实,李陵被俘后并未投降,遑论教单于用兵;他一直有返汉之心。由于被谗言灭族,李陵无路可走才投降匈奴,单于以女妻之。但是,司马迁的记叙与此不同:

陵曰:“无面目报陛下。”遂降匈奴。……单于既得陵,素闻其家声,及战又壮,乃以其女妻陵而贵之。汉闻,族陵母妻子。(《史记》,页2507-2508)

此说与班固的记叙截然相反,清人梁玉绳(1745—1819)怀疑司马迁的说法“皆后人妄续也”。在笔者看来,怀疑司马迁关于李陵的记述全是后人补录,恐怕很难成立,但这一与《汉书》的矛盾之处的确可能是补录,因为李陵战败被俘那年(天汉二年),司马迁就为李陵辩护,两年后武帝才派公孙敖营救李陵,然后才有武帝听信谗言将李家灭族的事。值得关注的问题是,在李陵被俘那年,太史公为什么要冒着危险替他辩护呢?按班固在《汉书》中收录的司马迁《报任安书》的说法,根本原因是司马迁欣赏李陵的品德:

然仆观其为人,自奇士,事亲孝,与士信,临财廉,取予义,分别有让,恭俭下人,常思奋不顾身以徇国家之急。其素所蓄积也,仆以为有国士之风。

▲ 《苏李别意图》卷

(南宋)陈居中 绘,台北故宫博物院 藏

诚然,司马迁欣赏李陵的品德,但理解止步于此就会忽视作者对人物德性的复杂认识。在《李将军列传》中,司马迁的评价更加耐人寻味,他这样结束《李将军列传》:

太史公曰:传曰“其身正,不令而行;其身不正,虽令不从”。其李将军之谓也?余睹李将军悛悛如鄙人,口不能道辞。及死之日,天下知与不知,皆为尽哀。彼其忠实心诚信于士大夫也?谚曰“桃李不言,下自成蹊”。此言虽小,可以谕大也。(《史记》,页2508)

看上去,太史公像是在暗示李广不遵从命令是因为王者行事不正,可问题是,列传从头到尾并未展现帝王昏聩,将孔子之言理解为对王者的批评,难免让人困惑。司马迁到底想说什么?孔子引文之后紧接着一个疑问:“其李将军之谓也?”这个问句未必是在反问(有的版本作陈述句),我们有理由怀疑,司马迁在这里引用孔子的这句话是否有其他意思。莫非是说,“其身正”中的代词“其”不是指武帝,而是指李将军?倘若如此,司马迁就是在夸赞李广寡言身正,将士自觉拥护他,甘愿奋勇争先上阵杀敌,但也有可能是说,李广行为端正,不用朝廷命令,也能廉洁奉公,善待部下,但他也有缺陷,即他的自负天性让他多次抗命、目无法纪、不遵从命令,以至于“不得其时”。如果采取第二种解释,恰好与司马迁在正文部分对李广的描述相合。

历来文人在读到司马迁笔下的李广时,每每只看到李广的不幸,忽视了司马迁对人物扼腕感叹背后的隐晦批评。司马迁要传达的内容,更重要的或许不是李广的不幸本身,而是其性情欠缺导致的何种后果。司马迁最后用“桃李不言,下自成蹊”这一赞誉来结束这篇列传,似乎与此前对李陵遭遇的记叙有关。如果“桃李不言”是形容李广木讷寡言,不善道辞,那么,李陵也有这种德性。重要的是,司马迁引用这句“谚语”后还补了一句:“此言虽小,可以谕大也。”这里的“小”显然指李广乃至李陵不善道辞的天性,而所谓“大”则可能指命运,但不仅是个人的命运,而是也包括社稷的命运。无论如何,言小谕大可以说是司马迁的历史人物纪事的基本法则,以探究具有永恒普遍性的政治德性,形成了司马迁独特的心性之学与经史之学的共契。

从《李将军列传》我们可以体会到,司马迁对“天”的理解其实落实在对个体德性的理解上。可以肯定的是,他的确不相信报应论式的天道,至于是否有人意难测的“天意”,则很难说,但个体的天性庶几可以理解为“天意”。因为,从司马迁的记叙来看,人的个体天性正是天人关系的相交点,《李将军列传》不是在控诉命运不公,不是在简单描绘一个德福不应、悲郁不得志的英雄,而是在勾连心性、命运与天之间的复杂关系,从而透露他所洞察到的天机。

作者简介

骆耕,河北邯郸人,南京大学文学院文艺学博士,研究兴趣为中西方古典诗学,古典悲剧美学,文学与政治哲学。

李长春 | “六家”、“六艺”与“一家之言”——司马迁《太史公自序》新探

欢迎关注

如有涉及版权问题,敬请联系本公众号删除。