新刊首发|河洛诠释史中的方圆同构观及其数理基础

编 者 按

本文刊于《古典学研究》2025年第4期(总第7期),注释从略,感兴趣的读者可查阅原刊。

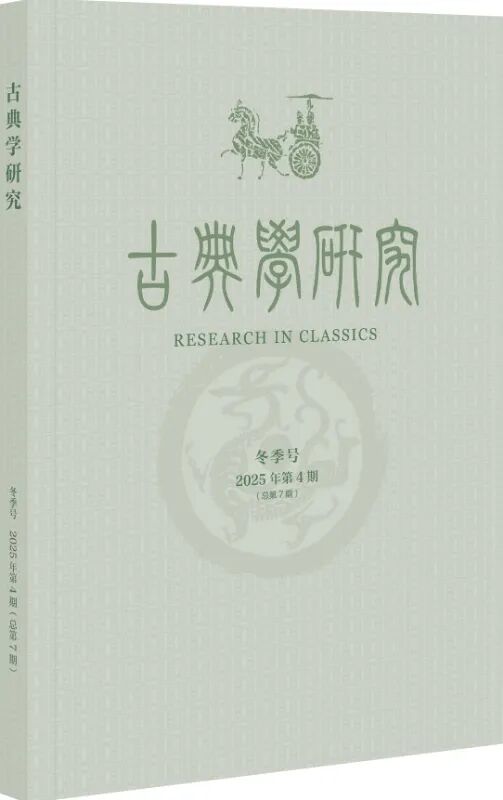

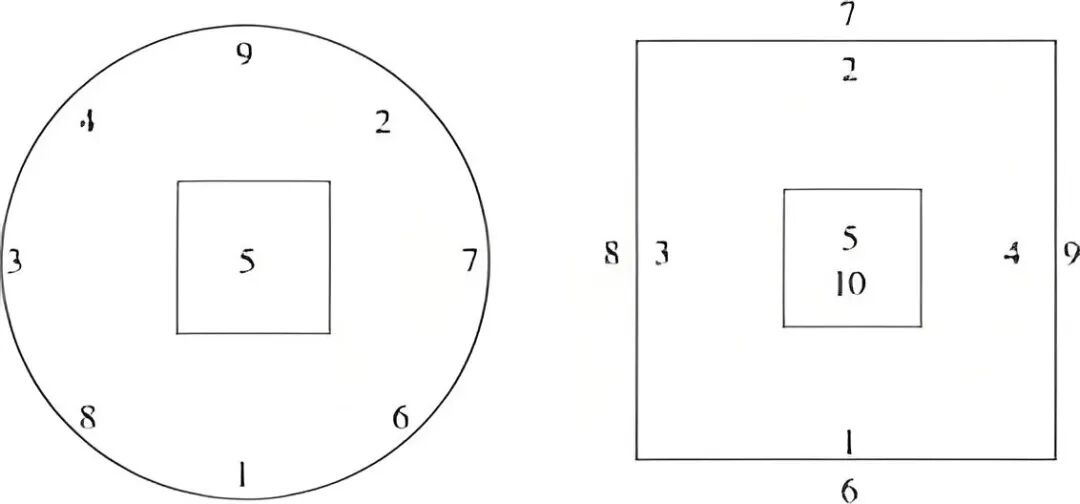

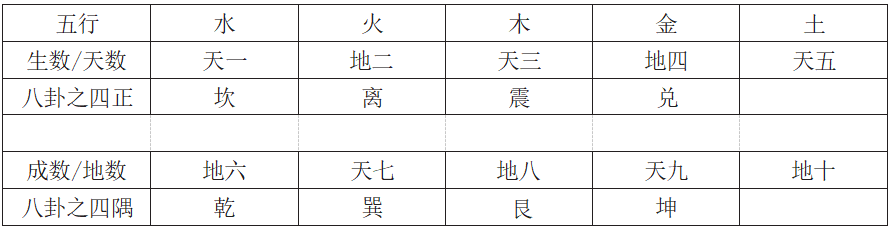

▲ 图1 河九洛十图——刘牧之《河图》《洛书》;刘牧将五十五点的《洛书》拆分成《洛书五行生数图》和《洛书五行成数图》两图,两图重合即为五十五点图;本文所引之图来自于《易数钩隐图》,故遵从原图分别引用

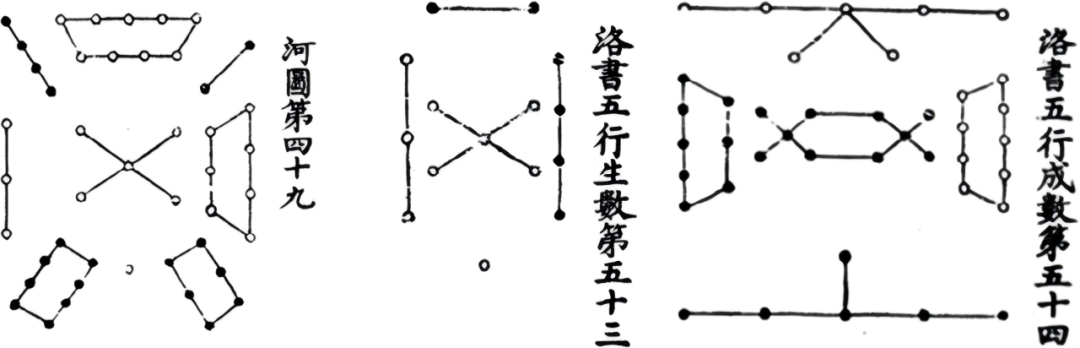

▲ 图2 河十洛九图——朱子之《河图》《洛书》(见朱熹《周易本义》)

牧之学出于种放,放出于陈抟,其源流与邵子之出于穆、李者同。而以九为《河图》,十为《洛书》,则与邵异。其学盛行于仁宗时。

这是邵雍文本中唯一可见的与河洛相关的论述。从文义上看,邵雍只是将河、洛与方、圆相对应,并未明确指出何者为九、何者为十,因此朱子的论断缺乏文献依据。随着对邵雍这段话的解读不断深入,我们发现以方圆论河洛者并非邵雍一人,在由宋至清的河洛诠释史中,实际存在着一条以方圆为核心的解释脉络。然而,在现代的研究中,河洛中的方圆问题一直被边缘化。金春峰和张其成对此问题有所关注,但前者对邵雍河洛文本的解释意在以出土文献证明,邵雍、朱子以“九宫算”为方、“河图”为圆之说是伪说:后者虽对河洛、方圆问题有足够的重视,但仍将其与 “河静洛动”“河象洛数”等观点混在一起,未能从解释史的角度揭示方圆问题的复杂性。

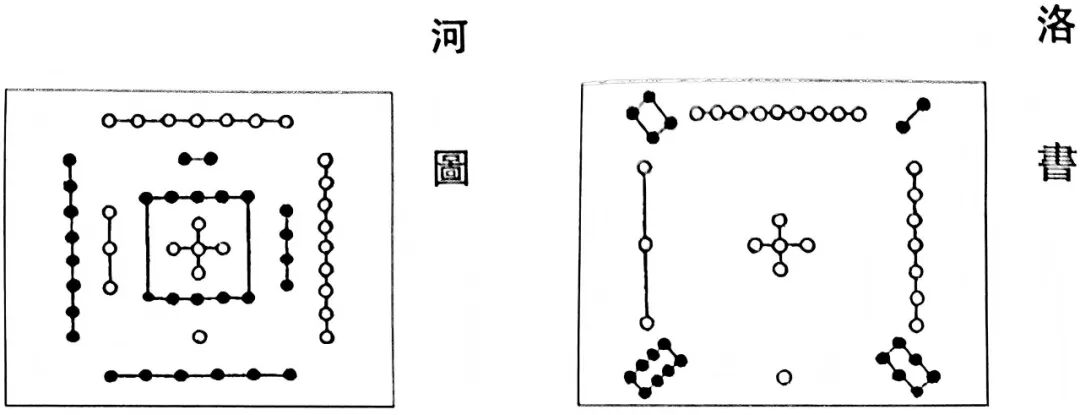

在河洛解释史中,对于邵雍“圆者河图之数,方者洛书之文” 一语的理解,大致可以分为两派:一派以张行成、魏了翁和刘因等人为主,认为邵雍所说的圆图是四十五点图,方图是五十五点图;另一派以朱子、蔡元定为代表,认为邵雍是以四十五点图为方图、五十五点图为圆图。

首先来看以张行成(生卒年不详,临邛[今四川邛崃]人)为首的一派。他们以数字九与十作为连结河、洛与方、圆的枢纽,并通过对数的诠释来解释邵雍原文:

张行成以“有十”“无十”作为判断标准,其中,“十”为偶数象征大地。因此,无“十”的四十五点图描绘的是大地和万物都未形成时的状态,故以其九数象征天,为圆;有“十”的五十五点图描绘的是大地和万物都已形成后的状态,故以十数象征地,为方。张行成的这一分判自有其合理性,因为邵雍文本中确实存在“道→天→地→万物”的生成序列。故以“天生地”为解释模型,基本上符合邵雍本意。

在此之后,以数之奇偶作为判断方、圆的依据被不少学者接受。例如,魏了翁(1178—1237,邛州蒲江县[今四川蒲江县]人)就以九数的四十五点图为圆、为阳,十数的五十五点图为方、为阴,从而形成了“奇—阳—圆”与“偶—阴—方”之间两组对应关系。四百多年后的黄宗羲(1610—1695)引魏了翁之言,坚持此说。可见,此派认为邵雍所说的圆图为刘牧的《河图》,而方图则为刘牧的《洛书》。

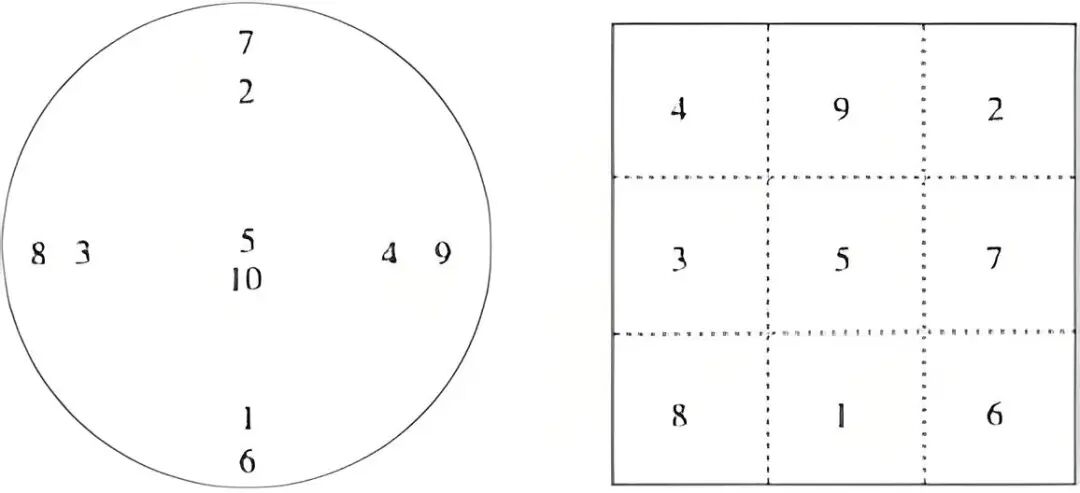

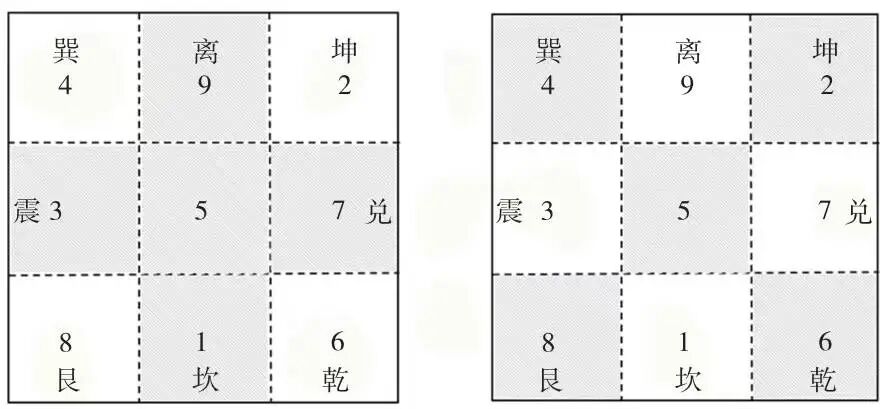

▲ 图3 九圆十方(河圆洛方)图(自制)

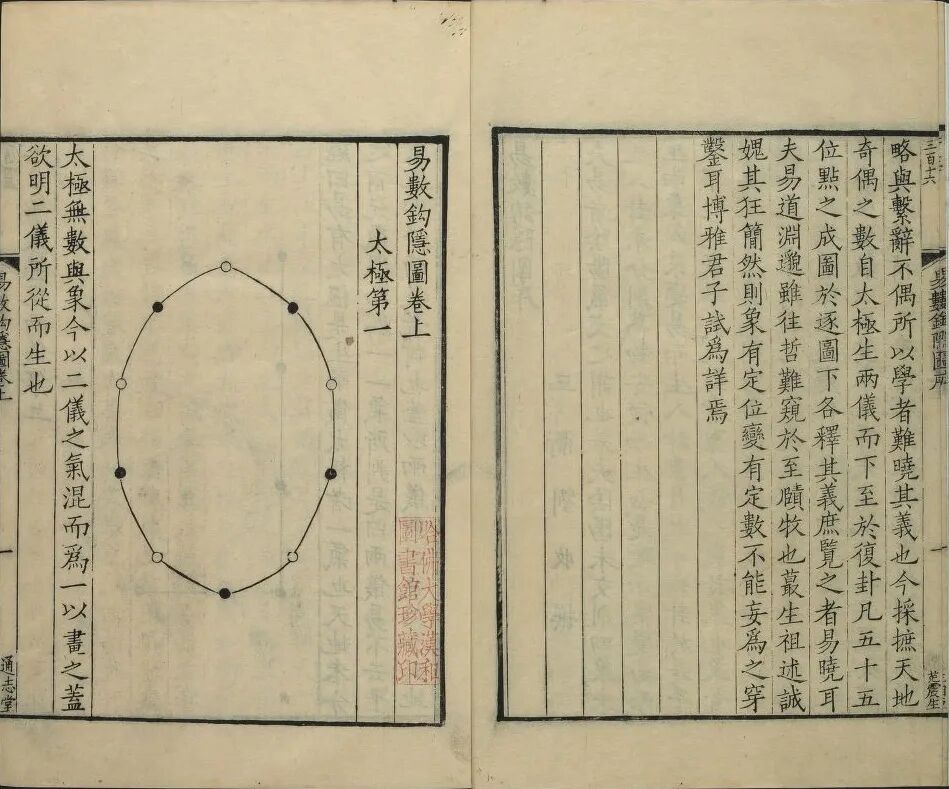

再来看与此相反的朱子说。与将数字九、十作为理解方、圆的媒介不同,朱子依据图象做出断定:

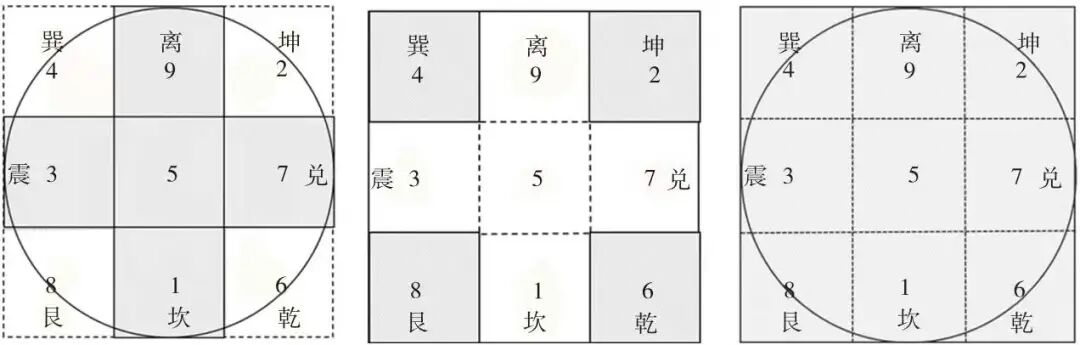

朱子认为,由于五十五点图只有东西南北四方而无四隅之数,因而看起来更像圆形,所以以五十五点图为圆形的《河图》;而四十五点图将九个数分别置于九宫之内,三横三纵的排列方式恰似“井”字形,与正方形相合,所以四十五点图为方形的《洛书》。可见,朱子从河、洛两图所呈现出的图象特征入手,对河圆、洛方的具体内容做出了更为直观的解释。

▲ 图4 十圆九方(洛圆河方)图(自制)

1977 年,安徽阜阳出土“太一行九宫占盘”,这对朱子说产生了极大挑战。此占盘(又称式或式盘)有两部分:圆形的天盘和方形的地盘,天盘覆于地盘之上,是古人对“天圆地方”最直接的描绘。在天盘上,八个数字处于四正四维的方位,且呈现出与刘牧相同的九宫排列。由于该占盘所在的汝阴侯墓被断定为西汉初年,在时间上远早于宋代的黑白圆点之《河图》《洛书》,所以有学者以此为据,认为刘牧的四十五点图(九宫图)应该象征天,为圆形,从而批评朱子等人以四十五点图为方的说法。

▲ 图5(左) 太一行九宫天盘简图(见金春峰《汉代思想史》)

图6(右) 明堂九室图(见胡渭《易图明辨》)

综上,在由宋至清有关河洛的讨论中,河洛、方圆以及四十五点图和五十五点图之间的对应关系仍是悬而未决的问题,清代经学家毛奇龄(1623—1716)因此感叹:

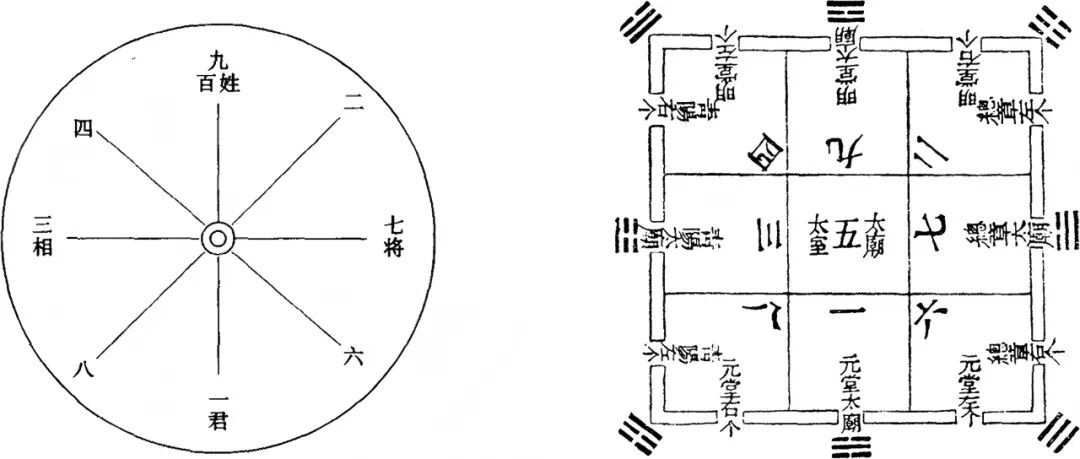

这一链条的形成既来自邵雍“圆者河图之数,方者洛书之文”一句中将河洛与方圆相匹配,亦基于方圆象征天地的传统观念。按古代天文学,无论是较为早期的盖天说还是在宋代颇为流行的浑天说,都离不开“天圆地方”的描述。《晋书·天文志》引周髀家之言“天圆如张盖,地方如棋局”,不仅指出天和地的形状为圆和方,还将圆形的天比作盖子,方形的地比作棋盘。而且,盖天说中的“圆”实际上并不是平面图形的圆形,而是类似于一个笼罩在正方形或矩形的大地上方的半球形。

▲ 图7(左) 盖天说模型示意图(见卢央《易学与天文学》)

图8(右) 浑天说俯视图(自制)

对此他进一步解释道:

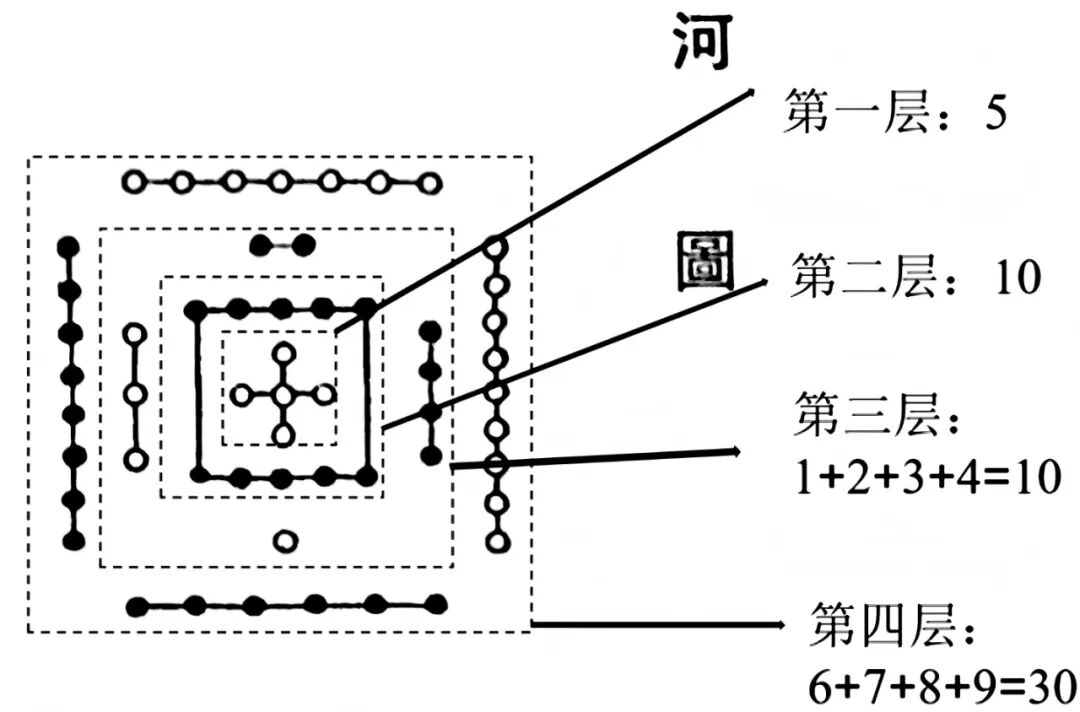

按此说,五十五点的《河图》从内到外可分为四层:第一层为居于中位之五;第二层为在数字五外围的十,同样居中位;第三层为位于四正位的一、二、三、四,相加之和为十;第四层为处于一、二、三、四外围的六、七、八、九,相加之和为三十(见图9)。

▲ 图9 江永《河图》四层图(自制)

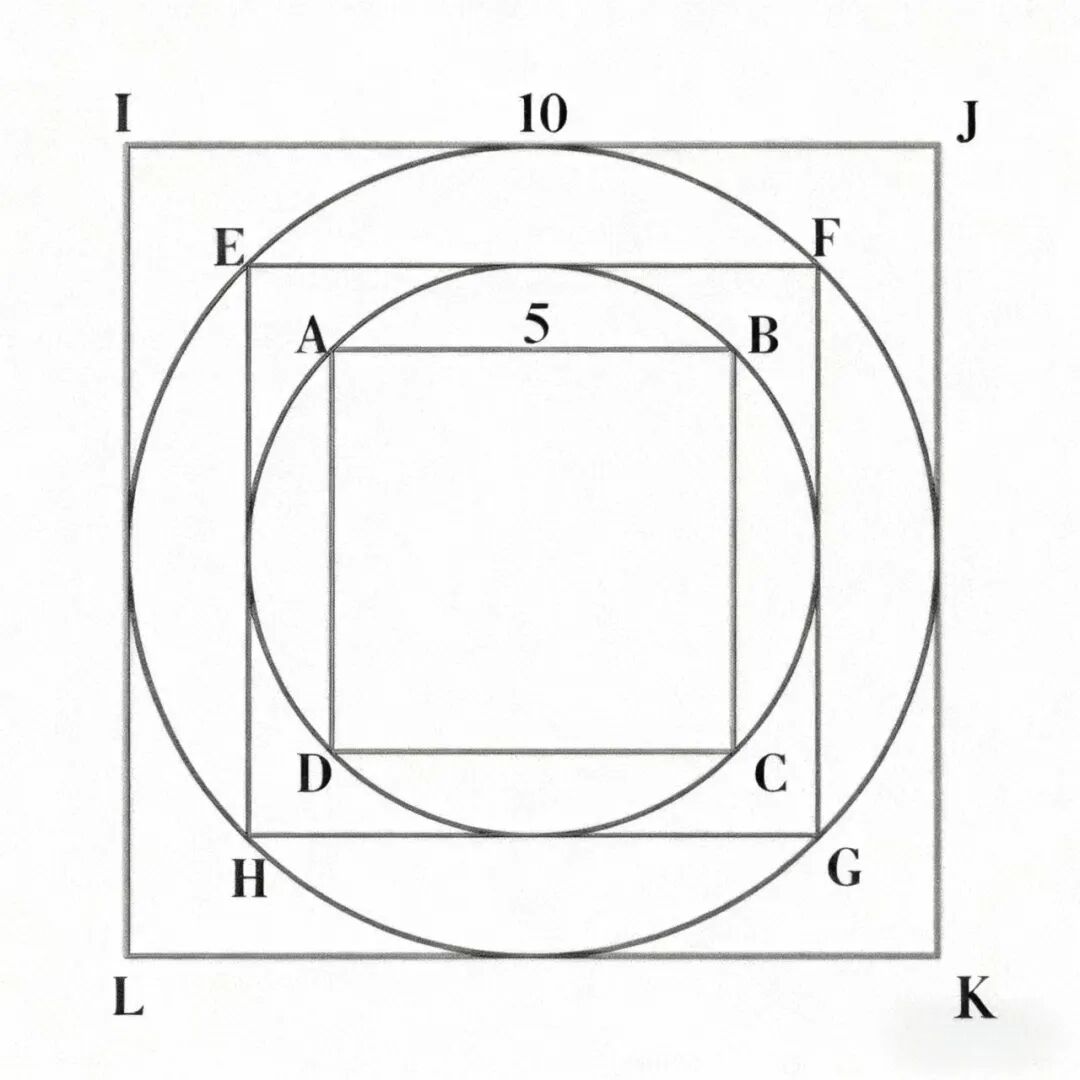

随后,江永把一、二层和三、四层分为两组。在第一组中,以第一层之数五和第二层之数十为边长做正方形,得到正方形ABCD和正方形IJKL(见图10),其中正方形ABCD在正方形IJKL内部,二者犹如回字形,即“以十函五,如回字之形”。接着,在这两个正方形之间做正方形ABCD的外接圆和正方形IJKL的内切圆,并在正方形IJKL的内切圆内部做内接正方形,得到正方形EFGH。此时,正方形ABCD的外接圆恰好为正方形EFGH的内切圆。于是在正方形ABCD和正方形IJKL之间,又形成了两圆一方结构,即江永所言“是五与十两方形之间,有两圆一方之形”。在这两圆三方的图形中,各正方形的面积也与《河图》中第一层之数五和第二层之数十息息相关。其中,正方形ABCD的面积为25(5×5),正方形IJKL的面积为100(10×10),而正方形EFGH的面积50(5×10),由正方形ABCD和正方形IJKL的边长,亦即第一层之数五和第二层之数十相乘得到,对应“中间一方其幂五十,则五与十相乘之数为内方幂之倍,为外方幂之半也”。按现代数学的计算方式,正方形ABCD的边长为5,其对角线AD的长度则为 ,而

,而 同时也是正方形ABCD外接圆的直径。由于正方形ABCD的外接圆即正方形EFGH的内切圆,

同时也是正方形ABCD外接圆的直径。由于正方形ABCD的外接圆即正方形EFGH的内切圆, 也是正方形EFGH的边长,便可得出正方形EFGH的面积为50。从面积关系上看,三个正方形的面积比为1∶2∶4(SABCD∶SEFGH∶SIJKL)。

也是正方形EFGH的边长,便可得出正方形EFGH的面积为50。从面积关系上看,三个正方形的面积比为1∶2∶4(SABCD∶SEFGH∶SIJKL)。

▲ 图10 江永《河图》之两圆三方图(自制)

同理,第二组是在第三层之数十和第四层之数三十的基础上,通过加、乘运算,得到两个边长分别为十和二十的正方形。运算过程为:先将《河图》第二层之十与第三层之十相乘,得到数字一百(10×10 = 100);又将第三层之十与第四层之三十相乘,得到数字三百(10×30 = 300);再将一百与三百相加,得到数字四百(100 + 300 = 400)。于是,100 和 400 就分别是第二组中两正方形的面积,由此两正方形的的边长为10和20。在这两个正方形之间再做两圆一方,就形成与上图在外形和比例上都一致的两圆三方图,具体过程兹不赘述。

总之,江永所谓的“方圆内外之体象已藏于河图”,实际上指《河图》中“有圆以函方,又方以函圆,又圆以函方”,而此方、圆即得自以《河图》四层之点数为边长做正方形,并在此基础上将正方形做内切圆或外接圆。由此,与方圆分别对应于河洛的诠释不同,江永通过数理演绎方式,将《河图》解释为方圆同构的数理结构。

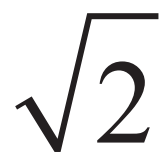

问题在于,以方圆同构来解释《河图》的意图是什么呢?在江永的文本中,方圆同构指经文本还原出的方圆相函结构,与之在形制上十分相似的是由秦简《鲁久次问数于陈起》复原出的三方三圆图。当代研究者认为,三方三圆图含括了秦人对天地结构的想象。三方三圆图是以r = 5、 r = 7、2r= 10 为直径做圆,并在每一圆内做内接正方形,最后将这三组方圆结构相嵌套,形成对“天投影于地”的盖天说的效仿。若将江永之图与此图进行对比便不难发现,尽管前者比后者少一个最外层的外接圆,且方圆的大小也不同,但由于它们都是以内方接外圆为基本模型,两图中方与圆的面积比值固定不变,而这一固定的比值(3∶2)指向的就是方圆所象征的“参天两地”这一天地结构。江永精通数学,圆与方的面积比并非凑巧,而是为了将五十五点之《河图》奠基于“参天两地”的天地结构之上,并凸显出此结构作为一个整体的相互依存性。

r = 7、2r= 10 为直径做圆,并在每一圆内做内接正方形,最后将这三组方圆结构相嵌套,形成对“天投影于地”的盖天说的效仿。若将江永之图与此图进行对比便不难发现,尽管前者比后者少一个最外层的外接圆,且方圆的大小也不同,但由于它们都是以内方接外圆为基本模型,两图中方与圆的面积比值固定不变,而这一固定的比值(3∶2)指向的就是方圆所象征的“参天两地”这一天地结构。江永精通数学,圆与方的面积比并非凑巧,而是为了将五十五点之《河图》奠基于“参天两地”的天地结构之上,并凸显出此结构作为一个整体的相互依存性。

▲ 图11 三方三圆宇宙模型复原图

(见陈镱文《北大秦简〈鲁久次问数于陈起〉中的宇宙模型》)

其实,以方圆同构来解释河洛,不止江永一人,南宋张行成在注解邵雍“圆者星也,历纪之数”条时说:

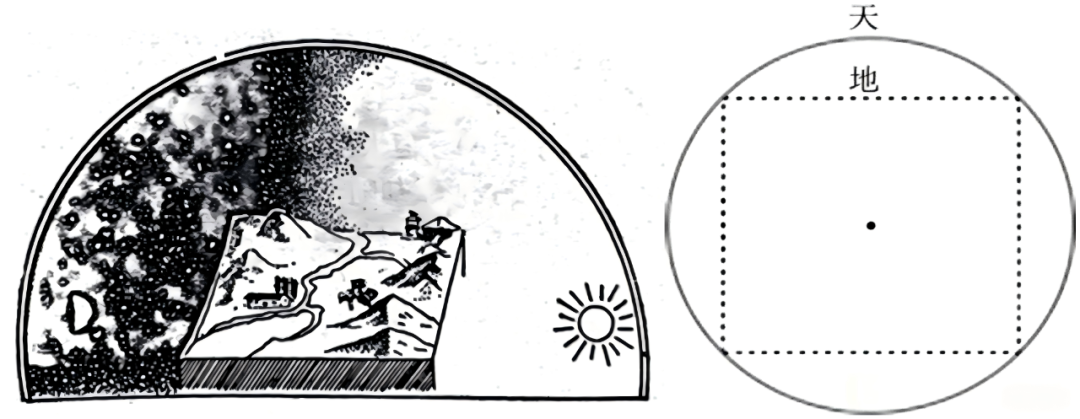

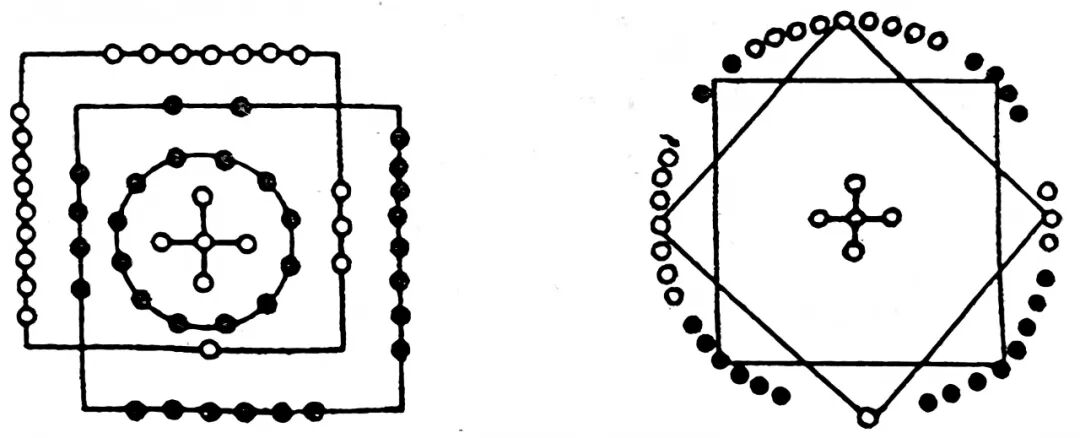

▲ 图12 万年淳《易拇》中的《河图》与《洛书》

在刘牧的解释中,四象生八卦的过程关涉四象与数字五的关系:

上面两图乍看之下完全相同,不同之处仅在于标阴影的数字。首先,左图反映的是四象与八卦之间的生成关系,“坎震离兑”居于四正之位,加上中间的数字五,就构成了位于四维的“乾坤艮巽”四卦。故将四正卦与中间的数字五标阴影,这是从衍生的角度将九宫图分为两个部分,突出的是时间上的动态结构。

而右图将阴影与非阴影对调,从已成的角度突出了八卦包含于四象之中,即作为四象的数字六七八九减去五得到数字一二三四,其意为一二三四本蕴含在六七八九之中,从而体现的是空间上的静态结构。因此,从四到八的转换实际上是通过数字五来完成的,五隐含在四象之中,即刘牧所言:

因此,数字四与五不分属于两个系统,如邓秉元认为,四(四象)实际上是五(五行)的坎陷状态。八与九的关系同样可以用这种思路来解释。当此数字五不显现时,所得即为八卦;而当五显现在图中时,所得即是九宫。尽管有学者认为,八与九处于两个互不兼容的系统,但在刘牧笔下,八卦与九宫的差别仅在于数字五是否显现,而此数字五也正是四象能生成八卦的根据所在。

史记律书说律数亦好。此盖自然之理,与先天图一般,更无安排。但数到穷处,又须变而生之,却生变律。

律者自然之数……但古人为之,得其自然,至于规矩,则极尽天下之方圆。

作者简介

柳思琪,河北石家庄人,中山大学哲学系,研究方向为宋代理学与易学。

欢迎关注

如有涉及版权问题,敬请联系本公众号删除。