新刊首发|施特劳斯的《游叙弗伦》解读

编 者 按

本文原题目为《哲人的虔敬与正义——施特劳斯的〈游叙弗伦〉解读》,刊于《古典学研究》2025年第4期(总第7期),注释从略,感兴趣的读者可查阅原刊。

在柏拉图的作品中,《游叙弗伦》具有某种特殊的性质,它的主题是哲学生活的对立面。在施特劳斯看来,哲学生活至少面临两个方面的挑战。首先,哲人因为“不虔敬”而被城邦敌视,公民以及他们的代言人——诗人将哲人看作习俗和法律的破坏者。此外,哲学还有一个更加强大的敌人即启示宗教,它在根本上质疑哲学生活的正当性。

如果说哲学的两个对手都认为“虔敬”是一种不可或缺的美德,且主张只有虔敬的生活才是正确的生活,那么,哲人自己对虔敬的认识就至关重要,这反映了哲人如何看待对哲学生活方式最严肃的质疑。所以,施特劳斯尤其关注《游叙弗伦》就毫不奇怪了。可以说,施特劳斯对《游叙弗伦》的解读生动呈现了这位二十世纪的政治哲人对如下问题的思考:哲学的生活方式是否正当?

虽然《游叙弗伦》关涉的主题贯穿了施特劳斯一生的思考,但他生前从未公开发表任何一部专门研究《游叙弗伦》的作品。目前可以见到的施特劳斯对《游叙弗伦》的集中讨论,除了1952年《游叙弗伦》讲座的“演讲稿” 之外,就是他在 1948 年写下的有关这篇对话的笔记。这两篇文本已由汉内斯·克贝尔和斯韦托扎尔·明科夫整理出版。我们可以看到,施特劳斯明确将苏格拉底的“虔敬”和“正义”作为他识读这部柏拉图式对话时关注的核心论题。

一、苏格拉底的不虔敬

如果读者想要从《游叙弗伦》中了解苏格拉底对“虔敬”的最终看法,那么他难免会感到失望。因为和许多柏拉图对话一样,《游叙弗伦》并没有给出一个有关“虔敬”的明确定义。用施特劳斯的话说,《游叙弗伦》呈现给读者的是“半真理”(half-truth)。但施特劳斯提醒读者,要真正理解一篇柏拉图对话,就不能只看对话中的论证,唯有关注柏拉图对话的戏剧结构,才有可能把握作品的全貌。《游叙弗伦》的论证关注“什么是虔敬”,而情节却揭示了另外一个问题,即“苏格拉底是否虔敬”。

然而,“苏格拉底是否虔敬”不是一个哲学问题。但施特劳斯认为,苏格拉底代表了一种特殊的人之类型:他是哲人。在“演讲稿”中,施特劳斯这样写道:

一个具备所有美德,具备人类能够拥有的所有美德的人,乃是哲人。因此,倘若哲人虔敬,那么虔敬就是一种美德……而如果他不虔敬,虔敬就不是美德。故而,通过回答苏格拉底是否虔敬的流言问题,我们回答了有关虔敬之本质的哲学问题。

哲人是否虔敬并非无关紧要。那么,苏格拉底虔敬吗?我们只能通过苏格拉底自己的言与行来判断。

▲ 《克洛诺斯与其子》

乔瓦尼·弗朗西斯科·罗曼内利 绘,17世纪

游叙弗伦说过:“宙斯乃诸神中最正义者”,却没有提出“什么是正义”的问题。存在一个比诸神更高的准则,用以评判诸神。如果我们知道这个,我们就不需要关于诸神的故事了。

苏格拉底纠正了游叙弗伦的回答,他要求后者提出一个虔敬的 εἶδος[理式],作为判别具体虔敬事物的标准。同样,游叙弗伦为了在诸神中选择“最正义的神”,他就必须知道什么是正义和正义的理式,因为最正义的神就是最接近正义理式的神。施特劳斯表明,如果顺着苏格拉底的思路走下去,就会发现:

如果一个人知道正义的理式,那么他就没有理由一定要模仿对正义理式最完美的模仿。为什么不模仿正义的理式本身呢?没有理由去模仿任何神。

换句话说:“虔敬 = 对诸神的模仿,是完全多余的。”苏格拉底之所以不虔敬,是因为他知道虔敬的对象——祖传的诸神并非最高的存在者。于是,哲学由诉诸祖传事物转向诉诸好的事物,好的事物的标准既不是诸神的命令,也不是诸神的行为,而是自然或理式。因此,“对诸理式的追求或哲学,取代了虔敬”。

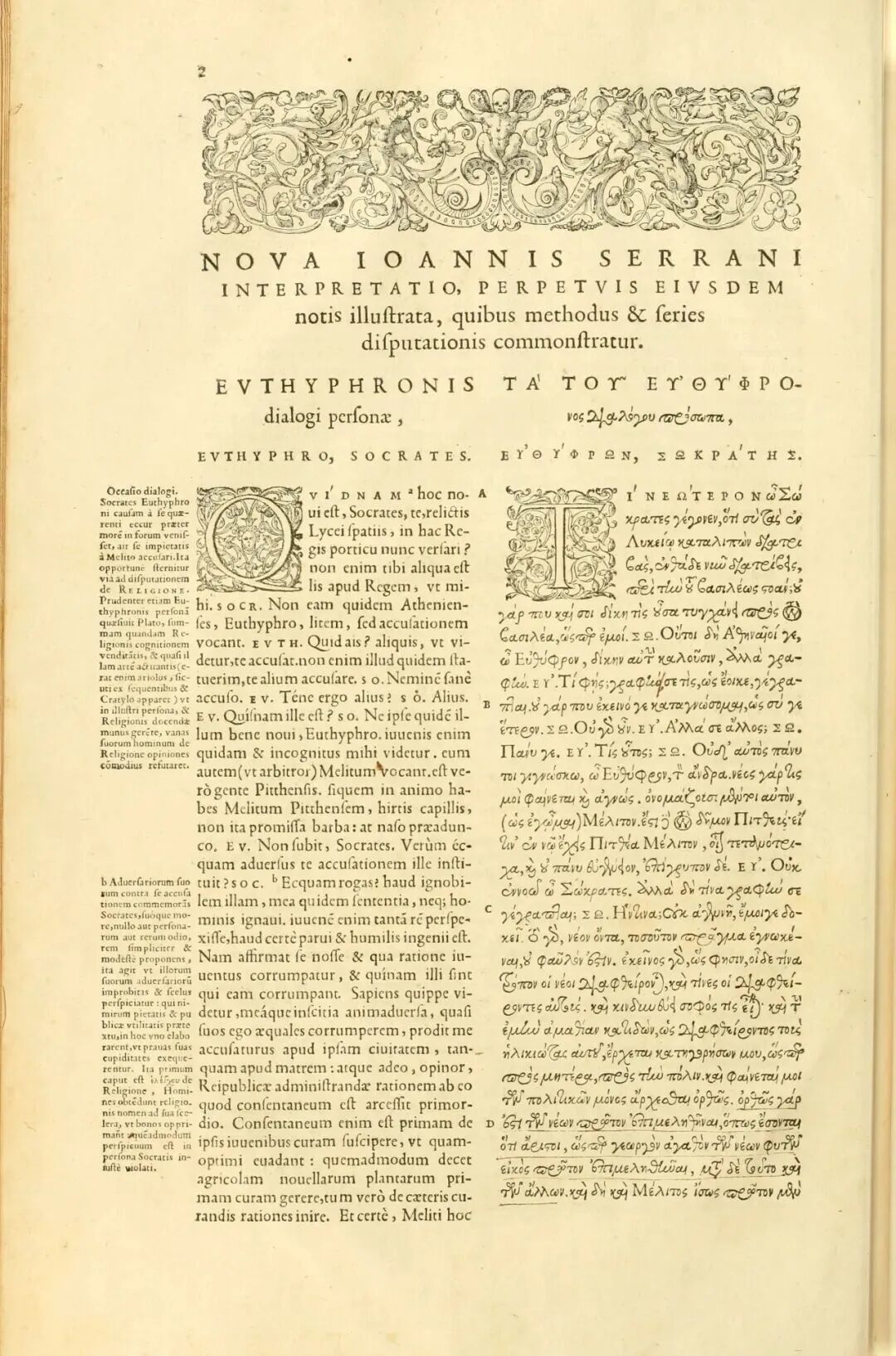

▲ 柏拉图《游叙弗伦》书影

拉丁语和希腊语对照文本,亨利・埃蒂安纳1578年版

哲人不虔敬的生活方式似乎已经得到了论证,但施特劳斯发现问题并没有那么简单:

显然有些问题需要进一步讨论。a)诸理式被假定存在——为什么诸理式一定存在? b)假如虔敬多余或错误,为什么它会产生并扮演这样的角色? c)知识或智慧似乎是正义的先决条件→知识不同于正义,而正义也不同于知识:什么是正义?

哲人首先需要应对的是第一个问题:诸理式完全可能不存在。在诸神之上可能没有所谓正义的理式,诸神自身就是正义的标准。在这种情况下,正确的生活方式就不再是对理式知识的追求,而是对诸神意志的无条件服从。

▲ 德尔斐的正义女神忒弥斯神谕,阿提卡红绘陶瓶

约公元前430年,科德鲁斯画家 绘,柏林老博物馆 藏

当施特劳斯讨论游叙弗伦的第二个定义时,他分析了这种可能性。游叙弗伦的第二个定义是,“为诸神所喜就是虔敬,否则就是不虔敬”(《游叙弗伦》6e10–7a1)。这个定义更加接近虔敬的寻常含义,并且在形式上符合定义的标准。但苏格拉底很快表明,该定义同样存在问题:不同的神有不同的好恶。对同样的事物,有的神认为正义,有的神则认为不义。在这种情况下,同一件事情就会既虔敬又不虔敬,这无疑是一个自相矛盾的结论。对于这个定义,施特劳斯评论道:

虔敬的普通概念基于这样的一个前提,即没有什么比诸神更高…… 虔敬的普通概念基于对诸理式存在的隐含否定。现在,知识是关于诸理式的知识。这种通俗概念的默认前提是,诸神是无知的,尤其对正义一无所知→诸神彼此争斗。

在施特劳斯看来,更加接近传统的第二个定义必然会导致“诸神彼此争斗”,因为这意味着,一件事情虔敬或正义与否,没有任何客观的标准,完全取决于诸神自由任意的意志。因此,苏格拉底才会继续追问游叙弗伦:

▲ 帕特农神庙西三角楣复原件,大英博物馆 藏

(展示了雅典娜和波塞冬的争斗)

虔敬究竟是因为虔敬而为诸神所喜呢,还是因为为诸神所喜才虔敬?(《游叙弗伦》10a1–3)

游叙弗伦理解不了苏格拉底的问题,但施特劳斯理解,而且他意识到这个疑问其实是这样一个问题:

诸神受制于一种更高的规范吗,还是并非如此?

施特劳斯表明,这是一个非此即彼的选择,一个人要么承认属神之爱受制于这种标准,从而承认诸神不是最高的存在者;要么否认诸理式的第一性,从而接受诸神之爱的盲目和任意:

第一性的行动不是知识或理解,而是没有知识或理解的爱,亦即盲目的欲望。

可是,这种选择真的非此即彼吗,难道真的不存在其他可能?用施特劳斯自己的话说,这种非此即彼的选择不是在“一神论”中得到了克服吗?因为如果只有一个独一的神,那么即便在缺乏诸理式的情况下,也不存在诸神相互争斗的可能。在“演讲稿”中,施特劳斯提出了这个问题,但随即表示,无法基于《游叙弗伦》解决它。因为在这篇对话中,单数的“神”从未出现。然而,施特劳斯接着又说,即便只有一个神,他也必须被设想为好、正义和智慧,他必须依循正义的规则行事。神必须被认为服从于一种并非他所造的、可理知的必然性。如果我们假定神不受这种必然性的约束,那么神的行动就会全然任意:

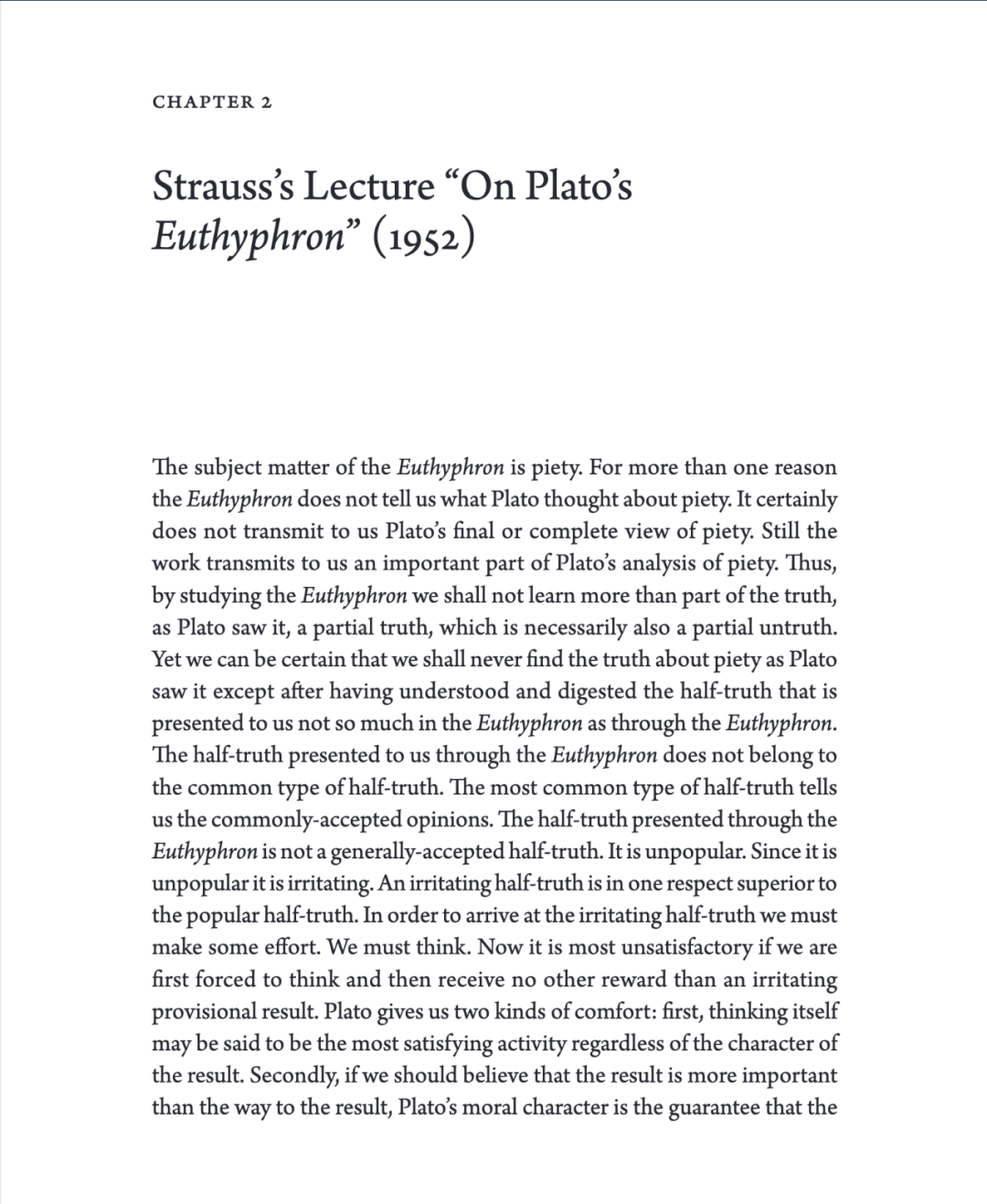

▲ 施特劳斯1952年《游叙弗伦》讲座演讲稿

于他而言,没有什么不可能。比如他可以创造其他神以及许多神,他们当然不可能拥有知识,他们将争斗。

在施特劳斯眼中,服从可理知必然性的神和自由任意的神之对立,正是“哲人们的神或诸神与亚伯拉罕、以撒和雅各的上帝之对立,是理性与启示之对立”。哲学与启示究竟哪个正确?在大多数情况下,施特劳斯倾向于保持中立,他努力突出两者的根本冲突不可调和,同时也强调它们都无法驳倒对方。亨利希·迈尔甚至认为,施特劳斯有意强化了哲学在启示面前的艰难处境。而在对《游叙弗伦》的解读中,施特劳斯有时明确偏向哲学一边,似乎是为了说明,从纯粹的哲学立场出发应该如何看待启示。施特劳斯明确指出,对诸理式之第一性的否定,将导致奥卡姆式的唯名论。他援引新托马斯主义者艾蒂安·日尔松的观点来表明这种神学将带来怎样的后果。根据日尔松的说法,如果像奥卡姆一样否认“本质”和“普遍原型”,那么就再也没有任何障碍可以抑制神圣权柄的任意性:一件事之所以坏,是因为它被上帝禁止,而不是由于其内在的坏。上帝可以任凭自己的意志施加赏罚,也“可以像变成人一样轻易地变成驴子,或具有木头和石头的本性”。在两页之后,施特劳斯再次写道:

▲ 法国著名中世纪哲学家艾蒂安·日尔松(1884—1978)

用一神论的话说,倘若神圣的意志不受神圣智慧的指引,也就是说,如果所有的必然性都建立在任意性的基础之上,那么一切皆有可能,一切都会得到允许→混乱与争斗。

施特劳斯随即表示,这很“荒谬”,“在任意性的根源处一定有必然性的存在;即使是上帝的意志,也必定有决定着它的诸理式”。在另一处与《游叙弗伦》有关的笔记中,施特劳斯则更为直截了当地指明:“要么是:统治宇宙的可理知的必然性的第一性,要么是荒谬。”

二、苏格拉底的正义

施特劳斯看到,如果哲人不能接受“荒谬”,他就必然要预设“可理知的必然性”或“诸理式”的第一性,那么,他既不可能崇拜祖传的诸神,也不可能信仰启示宗教的上帝。换言之,哲人必定不虔敬。但施特劳斯没有止步于此,他从一开始就提出一个问题,苏格拉底仅仅因为不虔敬就有罪吗?游叙弗伦也不在城邦所认可的意义上虔敬,但他只是被人嘲笑,而非遭到控告。或者苏格拉底可以打心底里不信城邦的神,但在言行上遵循城邦要求的习俗,在这种情况下,他也不会有危险。换言之,真正使苏格拉底身陷麻烦的,不是他的“不虔敬”,而是他所谓的 φιλανθρωπία[仁善]:

苏格拉底真正的罪,那将他置于死地的罪,与其说是他的不虔敬,不如说是他表面上的仁善,或指控中所说的,他对青年的败坏。(《游叙弗伦》3d5–10)

可苏格拉底真的“仁善”吗?或者他真的像雅典人所认为的那样到处传播他的观点吗?施特劳斯随后指出,至少苏格拉底并不打算“启蒙” (enlightening)游叙弗伦。对话的情节揭示了这一点,与《卡尔米德》或《吕西斯》不同,《游叙弗伦》是一篇被迫的对话。游叙弗伦自诩为虔敬方面的专家,他持有一种违背习俗的虔敬观。但事实上,他是一名虚夸不实者,思维极其混乱。苏格拉底无法通过和他交谈学到什么东西,也没办法教给他任何哲学的真理。《游叙弗伦》所体现出的,不是苏格拉底的哲学爱欲,而是一种正义的行为。

施特劳斯提到了《游叙弗伦》的特殊结构:柏拉图对话的一般程序是从低到高的上升,而《游叙弗伦》的程序则是从高到低的下降。在对话的最后阶段,苏格拉底引导游叙弗伦提出了对虔敬的第三个定义:虔敬就是用祈祷和献祭的方式取悦诸神(《游叙弗伦》14b1-5)。在苏格拉底的引领下,游叙弗伦从异端回到了正统观念。问题在于,苏格拉底既然不相信城邦的诸神,为什么反而把游叙弗伦带回正统的虔敬观?要理解苏格拉底的这一举动,我们需要回到施特劳斯之前提出的第二个问题:“b)假如虔敬多余或错误,为什么它会产生并扮演这样的角色?”换言之,人们为什么依然需要虔敬?

▲ 施特劳斯《苏格拉底的虔敬——读柏拉图〈游叙弗伦〉笔记》

宾夕法尼亚州立大学出版社,2023年英文版

施特劳斯注意到,正是作为“正义”的一部分,“虔敬”才在第三个定义中得到界定。虔敬是对诸神的正义,而狭义的正义则是对人的正义。一切属人技艺都共有一个缺陷,即它们都依赖 τύχη[机运]。因此,人做出非理性的努力,试图控制机运。然而,人知道凭借自己无法控制机运,所以他们向诸神求助。对人的正义也是如此,“从对人们的正义的缺陷或限度出发,就能最好地理解对虔敬的需要”。此种正义最大的不足,就是在非理性的人们眼中,它缺乏约束力。诸神和虔敬提供了这种约束力:

但为了履行这一职能,虔敬必须服务于更为狭义的正义。更为狭义的正义首先是守法,或遵守法律。因此,虔敬……必定是遵守法律的一部分。但法律首先是祖传的习俗。于是,虔敬就取决于对祖传习俗的服从。正是在这一点上,苏格拉底同意正统,反对异端者游叙弗伦。

不信仰诸神的苏格拉底引导游叙弗伦回归正统的虔敬观,是出于正义的考虑。而这种对于正义的理解,则基于苏格拉底对哲学和政治之关系的洞见。在紧接着《游叙弗伦》笔记的《克里同》笔记里,施特劳斯用一个表达式概括了这种洞见:

没有关于 δίκαια[正义之事] 的知识→追求这种知识 = 哲学→哲学需要 πόλις[城邦],而 πόλις[城邦] 需要法律。

在有关《游叙弗伦》的笔记中,施特劳斯提出了“为什么哲学”和“为什么正义”的问题,他认为,对哲学思考的需要比对正义和虔敬的需要更加明显;但另一方面,哲学也需要正义,至少需要作为“守法”的正义。这是因为“哲学需要城邦”,哲人的生活方式在某种意义上仍然依赖城邦,这便意味着即便为了哲学生活本身,哲人也需要关心和维护城邦——尽管这种需要和哲人最自然的爱欲存在张力。城邦的存在则依赖对法律的服从,“对城邦的不服从将毁灭城邦,继而也会毁灭所有人”。苏格拉底理解到,城邦生活的基础不是、也不可能是理性,绝大多数人是非理性的,他们不知道为什么应当正义,因此城邦需要更高的力量来确保正义的实现。在此意义上,城邦需要虔敬,需要对诸神的信仰和遵从。

▲ 《雅典卫城》

利奥·冯·克伦泽 绘,1846年,慕尼黑博物馆 藏

施特劳斯让我们看到,苏格拉底引导游叙弗伦回到正统的立场,从而践行了正义。换言之,苏格拉底引领他下降。然而,这是为什么呢?即便不能引领他向哲学上升,难道不能让他留在原地?施特劳斯的回答是,对于城邦而言,游叙弗伦的状态乃是最危险的中间状态,用施特劳斯自己在“演讲稿”中的话说:

一个社会可能立足于正统和苏格拉底的原则之上,却不可能立足于游叙弗伦的原则之上。

苏格拉底与正统人士的一致性在于,他们都具备常识(common sense),而游叙弗伦缺乏常识。苏格拉底和正统观念都认识到,“倘若祖传的习俗不被视为神圣”,那么社会就不可能存在下去。施特劳斯指出,也正是出于这个原因,柏拉图坚持认为,有必要用法律惩罚不虔敬。

既然如此,为何雅典城邦可以宽容游叙弗伦,却不能宽容苏格拉底?施特劳斯暗示读者,雅典人对待游叙弗伦的态度,类似于“我们这样的自由派”的观点。这些人会“忍不住想根据柏拉图自己的证词来反对柏拉图”:柏拉图不是表明,在所有拥有常识的人眼中,或者说在大众和苏格拉底眼中,游叙弗伦难道不荒谬可笑吗?这种荒谬可笑又有什么害处,为什么不能被宽容呢?施特劳斯没有回应这个问题,但他展示了柏拉图笔下的苏格拉底如何对待游叙弗伦。他虽然没有直接回答“笔记本”中的第三个问题“c)……什么是正义”,但他确实展现了苏格拉底的正义行动。正如施特劳斯在“演讲稿”中所说的那样:

苏格拉底的虔敬至少仍然可疑,但他的正义则变得昭然若揭。

▲ 施特劳斯(Leo Strauss,1899—1973)

三、苏格拉底的虔敬

《游叙弗伦》没有最终解决“什么是虔敬?”的问题,但借助施特劳斯的眼光,我们或许可以尝试回答另一个问题:苏格拉底是否虔敬?在不信奉城邦诸神的意义上,苏格拉底的确不虔敬。但是,苏格拉底也并不“仁善”,他没有毫无顾忌地向其他公民传播自己的哲学洞见。相反,他试图将已经背离正统虔敬观的游叙弗伦引回正统。这意味着,柏拉图笔下的苏格拉底没有“渎神”。

之所以加上“柏拉图笔下的”这一定语,是因为阿里斯托芬笔下的苏格拉底通过渎神方式腐蚀了雅典青年。对于这位苏格拉底,施特劳斯的评价是,“他缺乏审慎”。《云》中的苏格拉底不曾意识到自己有赖于城邦:对他而言,没有任何东西是神圣的,因为没有东西能够抵抗他的λόγος[理]。但他忘记了作为家庭基石也即城邦基石的“无理”的力量,也忘记了城邦中的大多数人首先是他们家庭的成员,而不是知识圈子的成员。

▲ 阿里斯托芬《云》校注本书影,1852年

真正的正理是《云》。作为角色的正理建立在祖先的各种意见上;真正的正理建立在关于人的本性的知识上。

柏拉图笔下的苏格拉底经过了“第二次启航”才成为政治哲人。一个重要的标志是,柏拉图的苏格拉底有了“虔敬”的品质,尽管不是在相信城邦诸神的意义上虔敬。在《城邦与人》中,施特劳斯讨论了苏格拉底的虔敬:

最高的、权威的意见是法律的声明。法律显明了正义和高贵的事物,它最有权谈论最高的存在,也即居住在天上的诸神……诸神并不赞许人们致力于探索他们不愿解释的事物,也就是天上的和地下的事物。因此,虔敬之人不会去考察神圣事物,而只会去考察人类事物……苏格拉底是虔敬之人的最重要证据就在于,他限定自己只去研究人类事物。苏格拉底的智慧是无知之知,这是因为它是虔敬的,苏格拉底的智慧是虔敬的,这是因为它是无知之知。

或许我们可以说,因为苏格拉底虔敬,所以他只考察人类事物,而恰恰因为他考察了人类事物,获得了某种有关人类事物的知识,他才变得虔敬——在尊重城邦习俗和法律的意义上正义,在正义的意义上虔敬。与此同时,哲学成为了“政治哲学”,亦即在城邦语境中,以政治的方式处理哲学。

▲ 施特劳斯《城邦与人》书影

黄俊松 译,2022年

但政治哲学毕竟是“哲学”。苏格拉底因为看到诸神之间的相互争斗,所以开始追寻诸神之上的诸理式。于是,我们遭遇了政治哲学的第二重内涵:对依据自然的最佳政制的探究、对政治事物的哲学处理。而这意味着对诸习俗和诸政治意见的超越,对“好 = 古老 / 祖传”和“正义 = 虔敬”这些等式的超越,甚至是对政治生活本身的超越。施特劳斯让我们意识到,柏拉图的苏格拉底之所以在根本上有别于现代的“保守主义者”,或者说他之所以既虔敬又不虔敬,正是因为他把握到了政治生活的双重性质:政治生活是洞穴中的生活,一堵墙使之部分地隔绝于阳光之下的生活——但城邦又从属于整全,是整全的一个部分。施特劳斯说,尽管柏拉图和亚里士多德有诸多分歧,但他们都一致同意:“城邦既向整全封闭,又向整全敞开。”苏格拉底是否虔敬的问题一直“悬而未决”的根本原因,或许也在于此。

作者简介

姚啸宇,江苏南通人,中国人民大学古典学博士,美国得克萨斯大学奥斯汀分校访问学者,现为中国社会科学院大学政府管理学院讲师。研究方向为政治学理论、政治哲学、西方政治思想史。在《甘肃社会科学》《全球教育展望》《国外文学》《读书》等期刊上发表论文数篇,出版专著《胡克与16世纪的英国政制危机》、《国外学者对西方民主的批判与反思》(第一作者),译著有《苏格拉底的虔敬——读柏拉图〈游叙弗伦〉笔记》、《论16世纪的英格兰政体》、《胡克与英国保守主义》(第一译者)等。主持教育部人文社科项目一项。

新书上市|《苏格拉底的虔敬——读柏拉图〈游叙弗伦〉笔记》(姚啸宇 译)

欢迎关注

如有涉及版权问题,敬请联系本公众号删除。