张培均|斯基泰人与非政治部族——基于希罗多德笔下斯基泰人的起源神话与礼法

编 者 按

一

问题的提出

斯基泰人(Scythians,又译“斯奇提亚人”或“西徐亚人”)在希罗多德(Herodotus,约公元前484—约前425年)的《原史》(Histories)中扮演着重要角色,占据整个第四卷。历史上的斯基泰人,大体相当于中国古书中的塞人或塞种人,曾经驰骋于欧亚大陆,是最早的草原游牧民。斯基泰人大概在公元前7世纪至前3世纪活跃于欧亚草原,广义的斯基泰人指生活在从贝加尔湖、叶尼塞河到多瑙河之间广大地域的游牧人,狭义的斯基泰人则指活跃于北高加索、黑海北岸草原地区的游牧人。本文主要讨论狭义的斯基泰人,他们从民族史的角度可归入“早期游牧人”。这些斯基泰人最初住在伏尔加河流域下游以东,后来到达伏尔加河西岸及北高加索地区,并穿过今达吉斯坦与杰尔宾特地区,到达今阿塞拜疆;这些人在迁徙过程中把当地牧民编入自己的部落,他们向西亚和东欧的入侵对黑海沿岸与东方古国之间的密切联系的建立起着重要作用。包括斯基泰人在内的草原游牧世界的政治组织及其形成,是个值得探讨的问题,学者们对此提出过多种不同的理论且争论不断。

▲ 斯基泰人骑马像,金质牌匾,约公元前4世纪

俄罗斯圣彼得堡冬宫博物馆 藏

记载过斯基泰人的西方古典作家中,以希罗多德最为学者称道,因为他的记述最详细,是后世学者研究斯基泰人的首选材料。希罗多德从神话入手描述斯基泰人,因信息来源多样且材料组织不够系统,他笔下的斯基泰人并不完全等同于历史上的斯基泰人,但他的描述仍然有助于深化对斯基泰人及其组织形式的理解。如今讨论希罗多德笔下的斯基泰人,绕不开法国史学家弗朗索瓦·阿赫托戈(Franois Hartog)的《希罗多德的镜子》(Le miroir d’Hérodote)一书。这位年鉴学派“新史学”的代表人物指出,异域的习俗正是希腊人确认自身身份的一面“镜子”,希罗多德的斯基泰叙述旨在树立一个相对于希腊人自身文化的“他者”形象。

尽管阿赫托戈构建出的“同一性”(identité)与“相异性”(altérité)的对立过于僵化、简单,以牺牲希罗多德文本的流动性和复杂性为代价,但他提出的“游牧人的问题”,对本文有较大启发。阿赫托戈指出,斯基泰人“只能有王权”,但“权力是对游牧人特点的否认”,“游牧人的权力是难以想象的”,因此“游牧人就是典型的非城邦人(ápolis)”。 西方的“政治”一词,正是源于古希腊语的“城邦”。阿赫托戈所谓的“非城邦人”,已暗示作为游牧人的斯基泰人是非政治的。

本文所用的“非政治”这一概念,借鉴自德国社会学家马克斯·韦伯(Max Weber,1864—1920)和美国政治思想家埃里克·沃格林(Eric Vögelin,1901—1984)。韦伯曾指出,德国中产阶级因一段“非政治”的历史而钟情于一种“非政治”的精神。他批评的“非政治”,指德国中产阶级由于缺乏政治教育而“政治不成熟”,从而无法成为“政治领导阶级”。

沃格林曾在《政治观念史稿》(History of Political Ideas)第一卷的“导言”中提出“非政治论”的问题。他认为,“实际的非政治论情绪”和“正式的非政治团体”共同作用,最终导致古希腊城邦的解体和精神的瓦解。沃格林用“非政治”指政治共同体中的一部分人使原本的政治体走向解散。

与韦伯和沃格林的用法不同,本文讨论的“非政治”部族指尚未建立起政治共同体的整个部族。这是政治状态之前的非政治状态——既非“政治不成熟”,亦非现有政治体中的一部分人要瓦解政治。基于对《原史》卷四的总体把握,本文从希罗多德描述的斯基泰人的起源神话入手,以斯基泰人的“礼法”(nomos,复数为nomoi) 为核心,试图论证斯基泰人的礼法特征使他们成为非政治的部族。

《原史》的卷四尽管紧挨着卷三,但与卷二关系更为紧密。卷四的斯基泰与卷二的埃及构成一个对子,是希罗多德笔下的世界的两极,且这两卷内部都隐含自然与礼法的张力。卷二以冈比西斯远征埃及开篇,随即转入对埃及的自然、礼法和历史的长篇介绍;与此类似,卷四以大流士亲征斯基泰人开篇,随即转向斯基泰人的起源和礼法。卷四的总体结构也与卷二非常类似。除去开头的引子,卷四的章节也可分成四个部分:斯基泰人的起源与欧罗巴的诸部落(《原史》4.5—4.31)、斯基泰人的礼法和信仰(《原史》4.32—4.82)、大流士的入侵史(《原史》4.83—4.144)、昔兰尼的创建与利比亚的诸部落(《原史》4.145—4.205)。本文重在考察斯基泰人的起源与礼法。

▲ 希罗多德《原史》书影,15世纪拉丁语本

二

斯基泰人的起源神话

与《伊利亚特》和《奥德赛》中诸神高调在场不同,在《原史》中,诸神已经退到幕后,这表明希罗多德显然在挑战荷马。但如有的学者所指出,神话在《原史》中仍占据核心位置,在希罗多德展示和解释人类的过去时扮演着关键角色;神话形式多样,与《原史》中历史的、政治的、人类学的、地理学的以及人种志的材料难分难解地交织在一起。越来越多的学者不再把《原史》中的“神话”视为与“历史”相对的不可信部分而排除在外。相反,学者们逐渐认识到,其作为一种叙述的神话,与希罗多德的其他叙述一样重要。为便于分析,有学者将神话概括为具备以下三要素的故事:主题是神或英雄;存在于传统中,没有某个具体的发明者;对某个特定人群有集体意义。由此观之,希罗多德讲述的斯基泰人的起源中,显然包含神话的要素。希罗多德讲述神话,不是为了考证其历史真实性,而是为了传达“关乎人类行为的重要真相”,因为神话有自身的论证功能和目的。

希罗多德在卷四提到四种斯基泰人的起源说(他在卷二则正好提到四种解释尼罗河的力量的说法),其中前两种都属于神话。

第一种是斯基泰人讲述的自己的起源神话(《原史》4.5—4.7)。根据这个神话,斯基泰人在所有民族中最年轻。在斯基泰这块原本荒无人烟的土地上,产生的第一个人叫塔尔吉塔欧斯(Targitaos),他们说他的双亲是宙斯和波律斯忒内斯河(即今第聂伯河)的一个女儿——希罗多德本人对此明确表示不信。这个人有三个儿子,即利珀克撒伊斯(Lipoxaïs)、阿尔珀克撒伊斯(Arpoxaïs)以及最年轻的科拉克撒伊斯(Kolaxaïs)。这三个儿子统治之时,天上掉下一些黄金制品(poiēmata),犁、轭、斧、碗各一。老大和老二走近去拿这些时,黄金都燃烧起来;但老三上前时,燃烧停止,他便把黄金带回去。于是,两个长兄同意把整个王国交给这个最年轻的弟弟。

这个神话中最值得注意的事情是,从天上掉下来的竟然是黄金“制品”。这个词与“制作”同源,与“诗作”是同一个词。犁、轭、斧、碗都是人用的器具,但斯基泰人把人为自己制作的东西归给天——神或自然。这表明他们没有区分技艺与自然、人造与生成。

不过,要完整地理解斯基泰人自己的起源神话,必须结合希罗多德给出的另外三种说法。

第二种说法是希腊人所讲的斯基泰人起源神话(《原史》4.8—4.10)。据定居在黑海附近的希腊人说,斯基泰人的始祖乃赫拉克勒斯与一个下半身是蛇的女人所生。与斯基泰人的版本类似,三个儿子中当王的也是幼子,只不过他名叫斯基泰斯(Skythēs)——“斯基泰人”正是希腊人对那些人的称呼(《原史》4.6.2)。不同之处在于,希腊人的版本中,斯基泰斯并非凭黄金燃烧这一迹象而是凭自然力量成为王。赫拉克勒斯临走前对三个儿子的母亲说:

当你看到儿子们成人,这么做就不会犯错:你若看到其中哪个把这张弓这样拉开并把这条腰带按照这样系在身上,你就让他成为这块土地的居民;至于做不到我指定的这些事的人,你就把他从这块土地送走。(《原史》4.9.5)

只有最小的斯基泰斯完成挑战并留下来,由他“生出斯基泰人中世世代代的王”。(《原史4.10.3》)

这个故事的源头在于赫西俄德的诗。诗,即制作中的一部分,取代从天而降的制品成为希腊人理解斯基泰人的根据。前两种说法都是神话,但希腊的诗可以弥补斯基泰人的自我理解的不足。希罗多德提到的第四种说法便出自诗人阿瑞斯忒阿斯(Aristeas)。不过,我们先按顺序来看第三种说法。

希罗多德本人最倾向于接受这一种说法(《原史》4.11—4.12)。根据这种说法,原本住在亚细亚的游牧的斯基泰人,因在战争中为马萨格泰人所压制,渡过阿拉克赛斯河(Araxēs) 来到辛梅里安人(Cimmerians)之地——斯基泰人如今据有的这个地方,据说以前属于辛梅里安人。辛梅里安人为躲避斯基泰人而逃往亚细亚,斯基泰人则在追击他们时因弄错道路而侵入美地亚人之地(《原史》4.12.2—4.12.3;参见《原史》4.1.2)。希罗多德最后说这是希腊人和蛮族(即非希腊人)的共同说法。这种说法之所以可信,一方面是因为不包含充斥于前两种说法中的神话因素,另一方面也是因为有存在于斯基泰的辛梅里安人的遗迹为证(《原史》4.12.1)。此外,希腊人与蛮族在礼法上迥异,这反而可以保证两者都认同的这种说法十分接近真相。希罗多德本人以一种完全非神话的说法来纠正前两种起源神话。

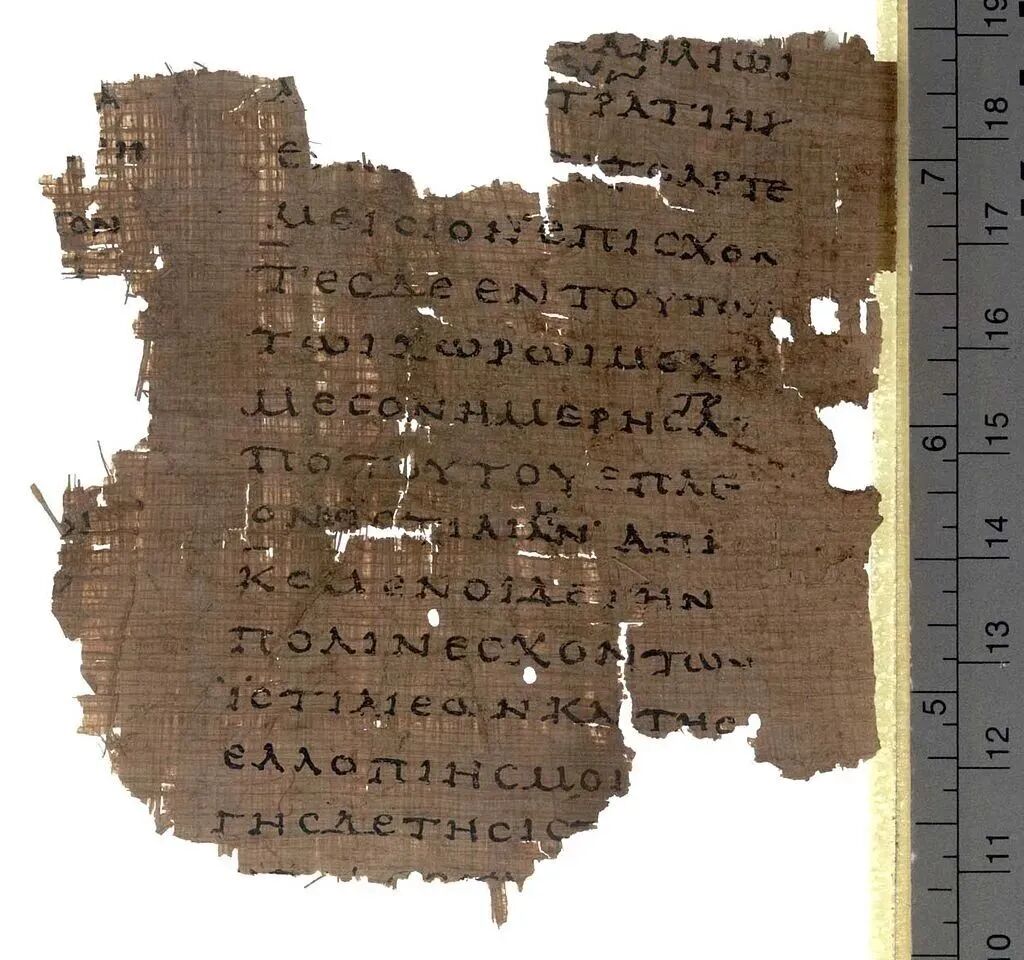

▲ 《原史》莎草纸抄本残片,约2世纪

第四种说法虽然出自一位诗人,但其实与第三种说法最为接近:

璞若孔岛(Proconnesus)男人、卡玉斯特若比欧斯(Caÿstrobius)之子阿瑞斯忒阿斯作诗说,光明神附体的他曾到达伊色多内斯人(Issedones)那里,住在伊色多内斯人北方的则是独眼的阿瑞玛斯珀人(Arimaspians),这些人以北则是看守黄金的格里芬(griffins),这些再往北则是领地延伸至海边的极北人(Hyperboreans)。除去极北人,这些人全都(始于阿瑞玛斯珀人)一直在攻击自己的邻人,伊色多内斯人为阿瑞玛斯珀人逐出自己的土地,斯基泰人则为伊色多内斯人所逐,定居于南海的辛梅里安人则为斯基泰人所压制,离开自己的土地。因此,就这片土地,阿瑞斯忒阿斯与斯基泰人所说不一致(《原史》4.13)。

璞若孔岛即今马尔马拉岛。阿瑞斯忒阿斯诗中的伊色多内斯人,一般被认为是最东端的印欧系游牧民族集团,我国史书中的大夏、月氏和乌孙等族皆属于这个集团,他们的语言可能为吐火罗语。希罗多德在卷三已经提到过独眼的阿瑞玛斯珀人和看守黄金的格里芬,但明确表示不相信其存在(《原史》3.116.1—3.116.2)。但考古发现显示,这里所说的黄金产地应该是阿尔泰山(意为“金山”),此地自古就出产黄金,阿尔泰山地区还发现过一些古代居民留下的独眼人形石碑(鹿石)。

根据这位诗人的说法,阿瑞玛斯珀人把伊色多内斯人赶出故土,伊色多内斯人又把斯基泰人赶走,斯基泰人则把辛梅里安人赶走并据有如今的斯基泰之地。占据斯基泰的斯基泰人,并非土生土长的当地人,而是民族迁徙的产物。希罗多德最后不忘补充说,阿瑞斯忒阿斯与斯基泰人说法不一致。在此,希腊人的说法(后三种说法或多或少都与希腊人有关)成为理解斯基泰人的说法的钥匙。哪怕阿波罗附体的阿瑞斯忒阿斯的诗作,也比斯基泰人自己的看法更合理。

在斯基泰人自己讲述的起源神话中,斯基泰人把人为制作的东西归于自然。制作在他们看来与自然无异。斯基泰人是“自然的”诗人。诗本是对实在的模仿,但斯基泰人完全没有在事物本身与事物的模仿者之间作出区分。这一混淆也体现在他们的礼法中,最终导致他们尽管有王却无法建立真正的政治制度。

三

斯基泰人的礼法

卷四的第二部分始于对极北人的讨论。“极北人”的字面义为“北风之外的人”。 阿瑞斯忒阿斯在诗中已然提到极北人,说唯有他们没有攻击自己的邻人(《原史》4.13)。

相比于卷二的埃及故事,卷四的斯基泰故事包含更加驳杂的内容。但与卷二的结构类似,卷四的第二部分(《原史》4.32—4.82)也要与第三部分即大流士的入侵史(《原史》4.83—4.144)结合起来看,且这两部分都可分成5个子部:

卷四第二部分第1子部的极北人的诗性存在(《原史》4.32—4.35)对应第三部分第1子部(《原史》4.83—4.98)的两种不死之道:萨摩斯人曼德若克勒斯(Mandroklēs)为大流士在博斯普鲁斯海峡上架桥后,获得大流士的赏赐,他用部分赏赐请人把整座桥画下来,并把题有自己名字的画献给赫拉庙,从而为自己赢得诗性的不朽;革泰人(Getai)则真的自以为不死。第二部分的4.36—4.45(第2子部)描绘的大地概貌,对应第三部分的4.99—4.101描绘的克里米亚。第二部分的4.46—4.58(第3子部)列举欧罗巴的八条主要河流,第三部分的4.102—4.117则记述八个斯基泰部落。第二部分的第4和第5子部分别描写斯基泰人的礼法(《原史》4.59—4.75)和斯基泰人如何惩罚对礼法的任何违背(《原史》4.76—4.82),第三部分的对应子部则分别表明斯基泰人的礼法与他们对抗大流士的成功(《原史》4.118—4.128)和失败(《原史》4.129—4.144)的关联。

在卷四的上述结构中,与本文相关的问题是:斯基泰人的礼法与他们对抗大流士的成败有何关系?斯基泰人的礼法与他们的非政治性又有何关系?

▲ 贝希斯敦铭文上的大流士浮雕

按斯基泰人的礼法,除了为战神阿瑞斯,他们不为其余诸神制作神像、祭坛和神祠(《原史》4.59)。这并非因为斯基泰人相信诸神不是人的形状,而是因为他们不把像看作像。他们的诸神除了名字就无法区分,因为“在全部圣事上,他们全都用同一种祭仪”(《原史》4.60)。阿瑞斯的神像,就是一把阿奇纳刻斯(akinakēs),即一把铁刀(《原史》4.62)。区分斯基泰诸神的仅仅是名字或标记。斯基泰人把神的标记等同于神本身。

斯基泰人不把标记看成标记,从而只能以实物来理解实物。一个斯基泰人要把敌人的头带来,才能分到战利品;他把敌人的头皮做成手巾系在马勒上,手巾的数量才能体现他的英勇程度(《原史》4.64.1—4.64.2)。既然皮肤保护身体,许多斯基泰人就把敌人的皮做成外衣穿在身上;由于右手能射箭,他们就把从敌人尸体的右手上剥下的皮和指甲贴在箭囊上;因为活人骑马,他们也常常把敌人的整张皮剥下来,“撑在木框上,带在马上到处走”(《原史》4.64.3)。类似地,既然活人的脑袋里充满血,他们就把敌人的头骨做成杯子(《原史》4.65);在每年一次的酒席上,杀敌多的斯基泰人“拿着两个杯子一起喝”(《原史》4.66),而非喝两倍的酒。

这种字面理解导向某种自足,正如斯基泰人在煮牲畜的肉时,把所有肉放入牲畜的胃里并加水,然后在下面烧牲畜的骨头——“牛把自己煮熟”(《原史》4.61)。这种自足感让斯基泰人看不到更好的东西。他们不需要他者,因此也无法理解他者。结果,他们“也对异乡礼法避之唯恐不及”(《原史》4.76.1,“也”字让人想起埃及人),还要惩罚任何违背自己礼法的行为。阿纳卡尔西斯(Anacharsis)“遍览诸土并到处展示诸多智慧之后”,在返回斯基泰的路上看到曲孜科斯人为诸神之母举办相当豪华的庆典。他便向这位神母祈祷,“若他平安且健康地回到故土,他会按他看到的曲孜科斯人的做法向她献祭并守夜”;就在他回到斯基泰并这么做的时候,得到消息的斯基泰王扫利欧斯(Saulius)亲自过来用箭把他射死(《原史》4.76.2—4.76.5)。甚至后来的斯基泰王斯基勒斯(Scylēs)也因为偷偷采用希腊礼法而丢掉王位并命丧他乡(《原史》4.78—4.80)。由这些故事可见,斯基泰人的自足导向封闭,他们完全拒绝采纳任何他人的礼法。

希罗多德记叙的上述斯基泰礼法看似散漫,实则指向斯基泰人认识中的某种错误及其后果:他们把神的标记等同于神本身,混淆标记与其标记的事物;从而他们只能以实物来理解实物,因此自足而封闭。这种错误最明显地表现在斯基泰人对待“战争”的态度上。希罗多德此前曾以自己的口吻说过,斯基泰人“在我们知道的所有属人事务中最重大的一件上有最智慧的发明”,这件事就是战争:

在这件最重大的事上,他们竟想出这样的办法,以致没有一个攻击他们的人能逃离,且如果他们不想被发现,也没有人能抓到他们。因为,他们既不修建城市也不修建城墙,而全都四海为家,是马上弓箭手,不以农耕为生而以牲口为生,他们的屋子也在车上。这样的人怎么会不无法战胜且难以接近呢?(《原史》4.46.2—4.46.3)

▲ 斯基泰弓箭手像,古希腊瓶画

公元前6世纪,卢浮宫 藏

战争本是政治体的事务,因而是“最重大的事”。但斯基泰人“既不修建城市也不修建城墙”,即没有建立政治体。因此,他们的战争并不是战争,更像一种游戏(《原史》4.134)。希罗多德叙述斯基泰人对抗大流士的过程,显然并非历史实录,而是某种文学演绎。通过这一叙述,希罗多德把斯基泰人礼法的特征及其非政治性更深刻地揭示出来。

一方面,正是因为斯基泰人没有城市,大流士一直没有抓到他们,也无法蹂躏他们的城市、农田和房屋。最终,大流士陷入困境。斯基泰诸王得知这一情况后,就派传令官带“礼物”给大流士:鸟一、鼠一、蛙一、箭五(《原史》4.131.1)。斯基泰人让波斯人自己解这个“谜”。

大流士以为斯基泰人的意思是把他们自己以及他们的土和水交给他本人,他“猜想”(eikazōn)如下:

鼠在土里,吃与人相同的粮食,蛙则在水里,鸟极其像(eoike)马,这些箭则比喻他们交出自己的力量。(《原史》4.132.1)

“猜想”与希罗多德点出斯基泰人的错误时所说的“比喻”是同一个词:

雪像羽毛,而且由于这里的冬天是这样的,这片陆地往北风方向便无人居住。因此,在我看来,斯基泰人以及住在附近的人所说的羽毛是在比喻(eikazontas)雪。(《原史》4.31.2)

斯基泰人说从他们那儿再往北就过不去,因为“大地和空气都满是羽毛,这些把视线挡住”(《原史》4.7.3)。希罗多德则告诉我们,他们所谓的羽毛其实是雪,这是一种比喻。但斯基泰人无法把比喻看作比喻。他们把喻体与本体混为一谈,要么只看到喻体,要么只看到本体。大流士在这里用比喻的方式来理解斯基泰人的谜,恰是对这个谜的误解。因为,斯基泰人是从字面上来理解事物的:谜底就是谜面。曾在波斯政变中力挺大流士的戈卜律厄斯(Gobryēs),则正确地猜到这些“礼物”在说:

除非你们变成鸟飞入空中,波斯人哦,或者变成鼠钻入土中,或者变成蛙跳入湖中,否则你们将为这些箭所射,无法回去。(《原史》4.132.3)

鸟、鼠、蛙、箭并不代表别的东西,就代表自己。答案的关键在于“变成”而非“像”。

但是,另一方面,斯基泰人未能像希罗多德此前所说的那样,阻止波斯人逃离。既然他们常常把迹象看作事物本身,看穿这一弱点的戈卜律厄斯便以此来欺骗他们。戈卜律厄斯建议大流士在夜幕降临后像往常那样点燃营火,留下那些最差的士兵以及驴子,然后撤退;大流士依计而行,斯基泰人看到这些迹象便以为波斯人还在营中,结果让波斯人趁夜逃掉(《原史》4.134—4.135)。这种轻信还导致斯基泰人接连两次上那些守卫大流士的退路的伊奥尼亚僭主的当,后者口头答应毁掉伊斯特河上的桥,前者便信以为真(《原史》4.133、4.136—4.140)。

此外,斯基泰人由于无法理解他者而把波斯人理解成与自己一样,从而两次错失追击的敌人:波斯人不知道路而斯基泰骑兵知道捷径,结果斯基泰人反而比波斯人先到浮桥(《原史》4.136.2);斯基泰人回头寻找波斯人时,因为他们已经毁掉那一片的草场和水源,他们便去有草料和水的地方找,以为波斯人逃跑时也会经过那些地方,但不识路的波斯人其实守着来时的踪迹撤退,竟成功回到浮桥那儿(《原史》4.140.1—4.140.3)。斯基泰人习惯以己度人,错误地以为波斯人的想法和做法会与他们自己一样。

根据希罗多德的描述,斯基泰人的礼法中包含存在于他们的神话中的类似的错误,即混淆自然与制作、原初之物与模仿之物。这导致他们把事物的迹象当成事物本身,只能以实物来理解实物。这种字面理解又导向某种自足,使斯基泰人像埃及人那样全然拒斥外部的礼法。斯基泰人不需要他者,因此也无法理解他者。

在战争这件最重大的事上,斯基泰人因自足而无法被击败。但说到底,这是因为斯基泰人根本没有城市,即没有政治体,因此他们的战争根本算不上战争。希罗多德把斯基泰人的战争写成游戏,反过来也暗示他们不是一个在政治上组织起来的部族。但是,同一种自足也导致斯基泰人无法战胜敌人。他们只能从自身出发去理解他者,因此不可能理解他者,最终也无法理解自己。他们没有政治体,无法组织起正式的军队去打正规的战争。总之,他们虽然无法被击败,但也无法战胜敌人。

▲ 希罗多德(Herodotus,约公元前484—约前425)

四

礼法与非政治性

古希腊语中的“礼法”一词,有习俗和法律双重含义。这个词的含义在希罗多德笔下也是如此。习俗指向一般的生活方式,法律则指向政治制度。但是,在斯基泰人的礼法中,似乎只有习俗而没有法律。

斯基泰人的起源神话表明,他们没有区分自然与技艺,因而没有“制作”出政治制度——政治制度恰是最大的制作,如古代中国的周公“制礼作乐”。为了让读者更好地理解斯基泰人的起源神话,希罗多德还列出另外三种或多或少与希腊人有关的说法。作为“制作”之一种,希腊人的“诗”有助于理解斯基泰人自己讲述的起源神话。结合斯基泰人的礼法来看,希罗多德通过斯基泰人的起源神话想要告诉我们,斯基泰人是非政治的部族,而非政治部族因自足或者说封闭而没有自我认识。

与卷四的斯基泰人类似,卷五开头的色雷斯人也可以说是一个非政治部族:

除了印度人,色雷斯人是所有人中最大的部族。据我所知,如果他们在一人治下,或万众一心,就会不可战胜,且远远强过其他部族。但是,由于这事无论如何也不会发生在他们那里,他们因此虚弱不堪。(《原史》5.3.1)

所谓“在一人治下”或“万众一心”,即在政治上组织起来。但在希罗多德看来,这个人数仅次于印度人的部族无论如何也做不到这一点,因此他们必然虚弱不堪。色雷斯人为何没有形成政治体,原因也要在他们的礼法当中寻找。

希罗多德说,色雷斯人“在一切礼法上完全相同,除了革泰人、特饶索斯人(Trausi)和居住在克热斯同人(Crestonaeans)以北的人”(《原史》5.3.2)。关于自以为不死的革泰人,希罗多德在前面已经描述过(详见《原史》4.93—4.96)。特饶索斯人对待出生和死亡的态度与众不同:

有人出生时,在场的人围坐一圈,哀哭他出生之后必须经历的大量不幸,历数属人的一切遭际;但有人死去时,他们在葬他时欢然庆贺,说他已经解脱大量不幸,处于完满的幸福之中。(《原史》5.4.2)

他们以出生为不幸而以死亡为幸福。至于克热斯同人以北的人,在他们中间,每个男人死去后,他的许多妻子会争谁最为丈夫所爱,获胜者会得到一致称赞,然后殉葬;其余妻子则“会感到巨大的悲伤,因为这对她们意味着最大的耻辱”(《原史》5.5)。

这三个色雷斯部落的共同特征是重死而不重生,他们可以轻易舍弃生命。但他们的这种过度勇敢不是为了共同体的防御,而是为了私人的不朽、幸福或荣誉。对此世生命的轻易遗弃使他们无法为了共同的目的而在政治上组织起来。 马基雅维利对基督教的批判亦着眼于此。而且,这三个部落的礼法只不过是其他色雷斯人的礼法(《原史》5.6—5.8)的极端化。其他色雷斯人或许不那么轻生,但他们也没有共同体的概念。例如,他们认为不劳作最高贵,耕作土地则最不受尊敬;他们还认为以战争和劫掠为生最高贵(《原史》5.6.2)。他们在静与动的两极振荡,既不够勤奋也没有闲暇来组织或者“制作”政治生活。

▲ 色雷斯轻盾兵像,古希腊瓶画

约公元前6世纪初,大英博物馆 藏

希罗多德随后表明,真正的政治事物,在希腊才能找到。希罗多德接下来分别记述斯巴达和雅典的政治制度,《原史》最终在希腊与波斯的战争中达到顶峰。对作为非政治部族的斯基泰人的理解,构成希罗多德的政治思考的前提和起点。

事实上,在政治思想史上,希罗多德凭借《原史》卷三中对那场政制(regime)论辩的著名叙述(详见《原史》3.80-3.82),称得上第一个系统地思考政制问题的政治思想家。通过这场政制论辩,希罗多德把多数人统治、少数人统治和个人统治的最好和最坏的面相都呈现出来。与亚里士多德的《政治学》(Politics)相比,希罗多德没有用理论化的语言把这些统治形式清晰地分为三种正的政制和三种偏的政制。

希罗多德的做法是把对政制问题的看法放在三个波斯人的交谈中,并将其置于波斯政变、大流士当王这一更大的历史背景中。政制正是政治哲学的指导性主题,因为政制“同时意味着一个社会的生活形式、生活风格、道德品味、社会形式、国家形式、政府形式以及法律精神”。希罗多德记述的各民族的生活方式,已表明政制具有多样性。斯基泰人的礼法体现出的非政治的生活方式,是这种多样性的基底,因此斯基泰人在希罗多德的探究中扮演着重要角色。

作者简介

张培均,浙江绍兴人,本、硕、博均就读于中国人民大学,古典学博士,爱丁堡大学古典学系联合培养博士。现为中国社会科学院外国文学研究所古典学研究室助理研究员,《古典学研究》编辑,中国外国文学学会古典学研究分会执行秘书。主要研究领域为西方古典学、古典政治哲学。

欢迎关注

如有涉及版权问题,敬请联系本公众号删除。