诵诗 | 布莱希特《莫尔道河之歌》

“歌诗合为时而作”,变革的时代呼唤变革的艺术,根植时代的艺术是永恒不灭的活火,而布莱希特的两首以河流入诗的诗作,分别由肖斯塔科维奇和艾斯勒作曲的《大河之歌》和《莫尔道河之歌》,很大程度上则是“社会主义现实主义”文艺政策的产物,即便如此,历史巨流河的终归于海,共产主义愿景的最终落成,依然是布莱希特身不能至、心向往之的理想。

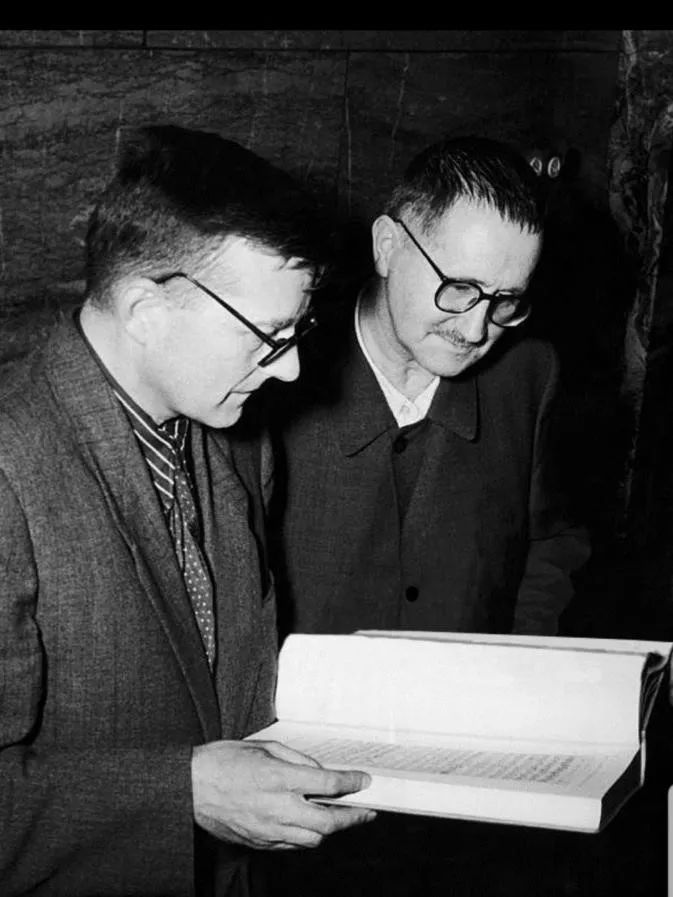

布莱希特与肖斯塔科维奇,1954年

江唯

与《大河之歌》(Lied der Ströme)电影同名的歌谣《大河之歌》(Lied von den Flüssen),是布莱希特1954年应荷兰导演尤里斯·伊文斯之邀,给东德德意志电影协会(DEFA)为庆祝1953年于维也纳召开的“世界工会联合会”大会召开而拍摄的同名纪录片《大河之歌》撰写的歌词。该电影记录密西西比河、长江、恒河、伏尔加河、尼罗河、亚马逊河六大流域劳动人民的艰辛劳作生活,有明确的宣传意图。《大河之歌》邀约到东西方阵营里众多声名赫赫的先锋艺术家,堪称群星璀璨,布莱希特之外,为歌曲作曲和同名电影配乐的是肖斯塔科维奇,美工设计是毕加索,为歌曲献唱的是东德歌手恩斯特·布施,英文版主题曲演唱者是黑人歌手鲍尔·罗伯森。

《大河之歌》里的千帆竞渡

《大河之歌》的歌词主体歌唱的是世界人民的母亲河,“母亲河”的意象,对中国读者来说可能并不陌生。揆诸歌曲诞生时冷战时期东西方阵营对立的地缘政治背景,可以看到,在共产主义阵营“社会主义现实主义”文艺路线所划定的诗性话语序列中,河流因孕育了万千生民的生命,常常被比附为“母亲”,河流纵横处,往往会孕育独特的民族性格、催生广阔的现实生活、滋生浪漫的民族神话,因此,河流这一喻象本身与“人民”、“历史”、“祖国”、“民族”等自近代以来获得崇高地位的构建形成同构关系。进一步地,大河永不止息的生命伟力,在“社会主义现实主义”的诗性话语序列中,既象征着劳作着的人民丰沛不竭的生生之德,又寓意着历史的巨流河日新月异、终将除旧布新、获得“胜利”的“光明远景”。可以看到,古典时代的工作与时日、人与自然共生的古典愿景,在二十世纪的共产主义乌托邦愿景中,融入“人民”“祖国”“民族”“人定胜天”等新鲜酵素,俨然有了新的变奏。布莱希特在《大河之歌》里尽数描绘了人类的各大母亲河(尤其是亚非拉地区的河流)流域劳动人民的辛苦劳作,河流之怒是在破除旧世界,不驯服的河流终将在劳动人民的手中被驯服,为人民所用去创造新生活。诗中的譬喻取象很明显遵循了“社会主义现实主义”的诗性话语序列,且“日子已近”的共产主义救赎论的主导动机在每一诗节将尽处出现,“光明”的“历史远景”犹在目前,为词作赋予了极为强烈的宣传鼓动色彩。《大河之歌》作为出色的应召之作,东德官方对此赞赏有加:“《大河之歌》中展现了世界人民的诚实可敬的劳作、对和平的期盼,和共产主义在全球终将实现的光辉前景”。

Lied der Ströme

大河之歌

Old Man Mississippi wütet

Schleppt uns unser Vieh weg und das Land sogar.

Jagt zum Teufel das Gesindel oben

Das ihn auf uns losläßt Jahr für Jahr.

Wir, deren Felder verschwanden

-Es wird da nichts verziehn-

Wenn seine Herren verschwunden sind

Zähmen wir ihn.

古老的密西西比河发怒

掠走我们的牲口与田地

赶走见鬼的上位者

那用洪水来驯服我们的上位者

我们 失去田地的我们

——没有寸土得到宽宥——

当它的主人消失时

由我们来将它驯服

Unser Ganges fließt in Indien

Und wo er vorbeifließt, herrscht Fruchtbarkeit

Und wo er vorbeifließt, herrscht Hunger.

Doch so bleibt’s bestimmt nicht allezeit.

Wir, die die Reisfelder bauten

Und wässerten das Tal

Wissen, der Tag ist schon nah, da

Kommt unser Mahl.

我们的恒河流进印度

凡恒河流经处,遍地丰饶

凡恒河流经处,遍地饥寒

但它一定不会永远如此

我们 开垦稻田的我们

把荒谷来浇灌

我们知道 日子已近

我们吃饱饭的日子就要来到

Unser Nil fließt in Ägypten

Tempel und Paläste sehen zu ihm her

Und die Knechtschaft ist sechstausend Jahr alt

Doch sie wird wohl nicht viel älter mehr.

Wir, die die Häuser da bauten

Und häuften Stein auf Stein

Wissen, der Tag ist nicht mehr fern, da

Ziehen wir ein.

我们的尼罗河流进埃及

高庙华屋对它行注目礼

遭奴役的日子已有六千年之久

但不会再久

我们 在河畔建造华屋的我们

一块块垒起石头

我们知道 日子已近

宫殿轮到我们来住

Unser China! Unser Jangtse!

Wo er fließt, ist alles unser bis zum Meer

Wo er fließt, gehn lustig wir zur Arbeit.

Lustig bei der Arbeit ist auch er.

Und er war nicht immer unser

Sehr bittrer Kampf war not.

Der Schaufel voran flog die Fahne

Und die ist rot.

我们的中国!我们的长江!

凡江水流经处,都是我们的天地

凡江水流经处,做工也欢天喜地

还是这条大河,让苦工增添生趣

它以前并不总属于我们

艰苦斗争 才能夺得大江

铁锹前方 赤色旗帜飞扬

Mutter Wolga, du geliebte!

Lenin war dein Sohn. Er fackelte nicht lang

Und der Schlepper Sklavenlied verstummte

Und es dröhnt jetzt der Turbine Sang.

Stalingrad hieß unsere Stadt, und

Der Weltfeind stützte hier.

Ihr, wo ihr ihn immer treffen mögt

Schlagt ihn wie wir.

母亲伏尔加 我亲爱的母亲!

列宁是你的儿子 他伫留不长

牵引机的奴隶歌没了声响

如今奏起的是涡轮机之歌

我们的城市叫斯大林格勒

人类的大敌就在此处受降

你们,无论在何处遇到他

要和我们一样 将他打垮

Unser Amazonas fließt zwar fraglos

In Brasilien, doch gehört den USA.

Groß und kräftig ist er und tut Arbeit

Für die Herren, die er niemals sah.

Doch eines Tages, nicht fern nun

Wir haben’s uns geschworen

Wird er für uns seine Arbeit tun

Die hier geboren.

我们亚马逊河的流入地

无疑是巴西 却属于美国

宏阔而有力的河流 为那

从未谋面的主人做工

但终有一日 那不远的一日

我们知道

它会为生于斯长于斯的我们 做工

(江唯 译)

以河流入诗,于布莱希特而言并非首次。早在写作《大河之歌》十一年前的流亡途中,布莱希特就作有一首本打算用作反法西斯剧目《第二次世界大战中的帅克》(Schweyk im Zweiten Weltkrieg)的插曲、而终未能完篇的谣曲,《莫尔道河之歌》(Das Lied von der Moldau,1943,又名“Es welchseln die Zeiten”)。作为波西米亚地区母亲河的莫尔道河,捷克名为“伏瓦塔尔”(Vltava),因19世纪民族乐派代表艺术家斯美塔那的交响诗套曲《我的祖国》(Má vlast)第二章《伏瓦塔尔河》而蜚声世界,成为捷克民族的民族精神的象征。布莱希特诗作里的伏尔塔瓦河也是会心不远,本有意于将这条河流演绎为一度盛满捷克人的泪水,而今奔涌前进、除旧布新的历史巨流——与《大河之歌》的立意别无二致,虽诗作未能完篇,但仅存的诗节也足以读出诗人的用意,“强者不总强大/弱者不总卑下”,这既是历史的辩证法,也是1943年流亡美国的诗人对黑暗时日终将过去的切实企盼。

Das Lied von der Moldau

莫尔道河之歌

Am Grunde der Moldau wandern die Steine

Es liegen drei Kaiser begraben in Prag.

Das Große bleibt groß nicht und klein nicht das Kleine.

Die Nacht hat zwölf Stunden, dann kommt schon der Tag.

莫尔道河床上石头动

布拉格埋着三帝王

强者不总强大

弱者不总卑下

夜仅十二钟点

夜尽即见天明

Es wechseln die Zeiten. Die riesigen Pläne

Der Mächtigen kommen am Ende zum Halt.

Und gehn sie einher auch wie blutige Hähne

Es wechseln die Zeiten, da hilft kein Gewalt.

时代在变动

伟人大计划 终究是成空

斗败公鸡 纷纷退场

时代在变动 无力可阻挡

Am Grunde der Moldau wandern die Steine

Es liegen drei Kaiser begraben in Prag.

Das Große bleibt groß nicht und klein nicht das Kleine.

Die Nacht hat zwölf Stunden, dann kommt schon der Tag.

莫尔道河床上石头动

布拉格埋着三帝王

强者不总强大

弱者不总卑下

夜仅十二钟点

夜尽即见天明

(江唯 译)

艾斯勒在布莱希特身后完成了挚友的遗愿,于1956年年底给这阙残章谱曲,并在日后促成了布氏身前受制于残酷现实条件未能搬演的《帅克》的上映。艾斯勒将亡友残章的八行诗节拆为两个诗段,重复前四行诗节,增添了四行诗节,形成一唱三叹、回环往复之感。令人惊异的是,艾斯勒作曲的《莫尔道河之歌》借鉴了斯美塔那《伏瓦塔尔河》的旋律,此举既是艾斯勒在向重名的19世纪伟大艺术品致敬,却也暗中耦合了“社会主义现实主义”对艺术家要在艺术作品中恪守“人民性/民间性”和继承“古典遗产”的要求,这对于自其早年便叛离勋贝格师门、以谱写大众歌曲对抗高雅音乐的先锋艺术家艾斯勒的艺术创作来说并不十分常见。

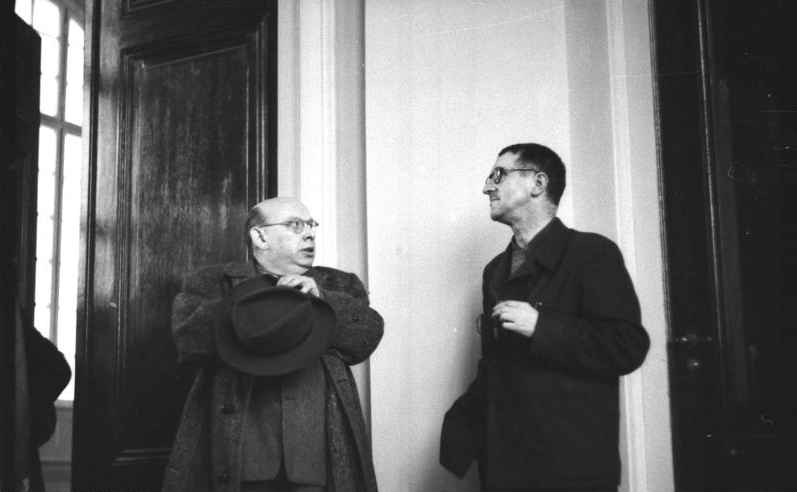

布莱希特与艾斯勒,1955年

需注意的是,20世纪50年代中期的这两首以河流为名的歌曲,《大河之歌》从词作到配乐是典型的共产主义宣传曲目,《莫尔道河之歌》的曲式曲调则承继古典,两者看似互相抵牾,实质上或多或少都是先锋艺术家的文艺创作被强制统摄于“社会主义现实主义”的文艺路线之下的表现。自1932年正式确立的“社会主义现实主义”的文艺路线划定了文艺客观反映现实、鼓舞人心、引领进步思潮的作用,要求文艺对社会现实起切实的干预、指导、带领作用,在此基础上却并不排斥古典,排斥的反而是先锋实验,“人民性”“尊奉古典”“现实主义“三位一体的看似奇异、矛盾的混合就这样构成了“社会主义现实主义”文艺政策的内在规定与外在要求。这是因为,正如文学史家所恰如其分指出的那样,“优秀的古典文化遗产”,被视作为“社会主义现实主义”文艺纲领正名的“前史”,而先锋实验则因其“非理性”“混乱”而被斥为“堕落”“颓废”。进一步来说,“人民性”“唯尊古典”“现实主义”的要求,其实内化于共产主义文化运动的始终,“社会主义现实主义”文化政策虽在斯大林于1928-1932年间发起大规模意识形态批判运动(史称苏联文化史上的“文化革命”)后才正式确立,但早在列宁时期,便提出了“发展社会主义文化不能抛弃古典文化遗产”“虽要对旧俄文化予以清算,但优秀的古典文化遗产仍应予以继承”的要求,列宁本人即是普希金的终身热爱者,对在圣彼得堡和莫斯科如火如荼的先锋实验运动并不青眼相待。

但是,20世纪上半叶亘古未有的变局,革命战争的频频孕育和爆发(尤其以20世纪早年十月革命的核爆力量为最),实质上激发和调动了全欧乃至全球文艺界打破既定艺术创作规则、发起文艺革命、迎接和歌唱现实革命的热忱与冲动,文中三位艺术家均是求新求变的典型。由此,在共产主义文化圈便频频爆发“现代派”与“尊奉古典”、强调意识形态清洁度的“现实主义”文艺政策激烈冲撞的“古今之争”,反法西斯主义时期的“表现主义-现实主义之争”,冷战时期的“形式主义”批判,共产主义阵营内数见不鲜的大清洗运动,一定程度上都是这一冲突的表现。1954年的肖斯塔科维奇,于上一年刚刚经历了日丹诺夫发起的对《第十交响曲》的大批判,在大批判中被斥为“背离人民路线,专注形式实验”。1954年的苏联还远远未曾迎来解冻,肖斯塔科维奇应召为《大河之歌》作曲,不排除其听将令以保全艺术生命的私心。与此同时,四十年代末期、五十年代早期的东德受苏联文艺政策气候的影响,相继发起了针对布莱希特的《卢库鲁斯的审判》(主要针对的是欣德米特的配乐)、《原浮士德》和艾斯勒《约翰·浮士德》歌剧脚本的“形式主义之争”、“浮士德论争”,高压文艺政策政权令先锋艺术家饱受折磨,难以舒展怀抱,1954年的布莱希特与1956年的艾斯勒面临着与肖斯塔科维奇的相同困境。但是,仍须看到,无论对于以“圣愚”/“癫僧”身份在斯大林时代一路与魔鬼结伴同行的肖斯塔科维奇,还是在与东德政权的“糟糕联姻”中辛苦求存的布莱希特和艾斯勒,对于这些知识分子而言,在经历了二十世纪上半叶的重大变革后,共产主义已内化为他们生命的内在选择。尽管受制于严酷的知识分子政策和文艺政策,他们不得已时不时戴上面具佯狂装癫,但历史巨流河的终归于海,共产主义愿景的最终实现,依然是他们身不能至、心向往之的至高理想。

江唯,洪堡大学德文系2021级在读博士生,博士论文论题为《从现实主义文学到现代文学过渡时期德语文学里市民饮馔生活中的市民气派——以冯塔纳<燕妮·特莱贝尔夫人——或名心心相遇>和托马斯·曼<布登波洛克一家>为中心》,硕士论文论题为《论布莱希特<图伊小说>中的魏玛共和国影射和知识分子批判》,本科论文论题为《纳粹时期同性恋迫害研究》,研究领域和研究兴趣:19世纪现实主义文学,文学与政治的关系,一切“为人生”的现实主义文学。