诵诗 | 里尔克《秋日》

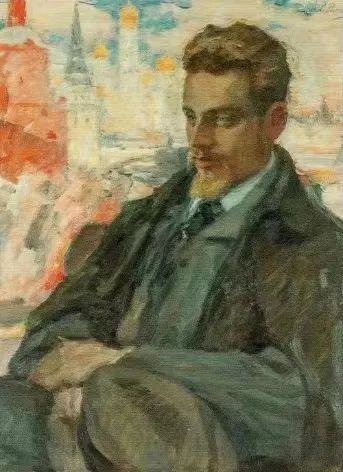

莱纳·玛利亚·里尔克(Rainer Maria Rilke,1875-1926),奥地利德语诗人。生于捷克布拉格,卒于瑞士,一生过着漂泊不定的生活。这也使得里尔克接收到欧洲各国的文化养分,形成了他开放而独特的创作风格。

里尔克是最早被翻译介绍到中国的西方现代派诗人之一,其诗作对五四运动以来的新诗发展起到了至关重要的影响。《秋日》写于1902年,正逢里尔克创作的转折期。旅居巴黎期间,他结识了雕塑家罗丹,并在不断的学习与感悟中将诗歌创作从“重感情”、“抒发内心主观的我”转向“重经验”和“对客观事物的观察”上去。

里尔克

Herbsttag

Rainer Maria Rilke

Herr: es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß.

Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren,

und auf den Fluren lass die Winde los.

Befiehl den letzten Früchten, voll zu sein;

gib ihnen noch zwei südlichere Tage,

dränge sie zur Vollendung hin

und jage die letzte Süße in den schweren Wein.

Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr.

Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben,

wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben

und wird in den Alleen hin und her

unruhig wandern, wenn die Blätter treiben.

秋日

莱纳·玛利亚·里尔克 作 杨武能 译

这首诗题为《秋日》,却未曾提过秋字。全诗以祷告式开篇,从自然讲到人生。诗文并未围绕某一特定的秋景展开描述,而是在自然与人生的两种模式下探讨秋日的双重意义。

诗歌第一、二节聚焦于自然界的季节更替与时光流逝,描述了夏去秋来的季节变化。第一节首行就明说“夏天已很盛大”,以过去式(war)为确切的时间分割线,表明时光已逝的事实。接着用日晷上的影子(Schatten)和西风(Winde)点明秋意。有趣的是,诗歌一开头就以“主啊”引出祷告的形式,打破了常规的格律。夏天结束,秋日降临,是自然界循环上演的季节变化,而这一客观事实却以一种请求的口吻说了出来。

到了第二节,秋意更浓。“南国的温暖”是还未散尽的夏日气息,成熟葡萄的果实酿成浓酒,却活脱是秋收的喜悦(Süße)与完满(Vollendung)。在这一诗节中,时光的流逝具象化为果实的一生:果实历经长久的日照慢慢成熟,最后被酿作美酒,收获喜悦与甘甜。此外,与第一节相同的a-b-b-a式的包含韵(umarmender Reim),在形式上进一步凸显了秋收后的完满之意。祷告式的口吻也仍贯穿于始终:“命令”、“催促”,一切好像是主(Herr)的意志显现。但这样的意志又融于自然之中,是恒常的规律,是定好结局的开始。

第三节话锋一转,主角不再是自然界的“秋日”,而是人生的流浪和孤独。首两句运用了首语重复(Anapher),读来朗朗上口,也最广为讨论。“谁此刻没有屋,就不会再造屋;谁此刻孤独,就会长久孤独”。

值得注意的是,在德语原文诗中,这两句都强调了一种状态的持续:无家的人会一直流浪;孤独的人会持续孤独。这样的情况显然与自然界的秋日没什么直接的因果联系,而是指向一种更深层的“人生的秋日”。

与上文中自然界的秋日不同,人生的秋日不是状态的交替,也不是圆满的收获,而是恰恰是一二句所描述出的流浪和孤独的状态。

在这里,时间的流逝感隐退了。主的意志不复存在,自然的规律也无从复刻。人生的秋日只是萧瑟、凋零,在长久的流浪中感受长久的孤独。紧接着,诗歌列出这种状态下的人类活动:醒着、写信、阅读、踟蹰。落叶纷飞的林荫道与往来踟蹰的人共同构成了一幅秋日景象,自然的秋日与人生的秋日无意间重叠,前者以必然的姿态迎接既定的结局和下一次开始,后者却在不安中反复发问:这场流浪该如何结束、这种孤独又该如何克服?

人生的求索与挣扎一直是里尔克诗作的热门主题。尾句的“不安”与“往来踟蹰”也正表达了这一点,人生的秋日并不像自然界的秋日那样,有规律地降临,再有规律地落幕。人生的秋日是不断地意外掉落、重蹈覆辙,在忽明忽暗的闪现里构成一种长久的、动态的存在。

(叶敏)

叶敏,南京师范大学2021级德语系硕士研究生,毕业论文研究对象为里尔克的小说《马尔特手记》。