顾文艳 | 东德阿Q的革命寓言:克里斯托夫·海因的《阿Q正传》戏剧改编

本文原刊于《中国比较文学》2021年第3期,感谢顾文艳老师和《中国比较文学》的支持。为方便阅读,本公众号不保留原文注释和参考文献。

内容提要:20世纪80年代,民主德国作家克里斯托夫·海因将鲁迅小说《阿Q正传》改编成了戏剧《关于阿Q的真实故事》。通过对鲁迅蓝本中寓言性创作元素的提取,海因将鲁迅的主人公拆分成盲目革命的阿Q和他的知识分子分身王胡两个人物,将鲁迅笔下的中国农民形象重塑成空谈革命的现代知识分子。在剧本中,无政府主义革命语词重构了原作中的“优胜”语义,成为东德阿Q的“精神胜利法”,支撑了他的“避世”反抗,最终却将他引向了与革命共生的暴力和注定不幸的结局。通过反讽情景剧的形式,海因把鲁迅小说转化成为一个革命寓言:寓意时空被置换到萦绕着空泛“革命”话语的东德社会,喻旨则指向20世纪整体衰弱萎缩的智识阶层。

关键词:克里斯托夫·海因;《阿Q正传》;戏剧改编;承文本;东德文学

1983年12月,克里斯托夫·海因的剧作《关于阿Q的真实故事:狼犬之间》(Die wahre Geschichte des Ah Q: zwischen Hund und Wolf)由亚历山大·朗执导,在东柏林的德意志剧院首演。在东德的舞台上,海因剧本里的阿Q和他的同伴王胡一起登场:在一间“用纸盒做的、毫无中国特征的”(Seyfarth 1984: 6)、用来表征祠庙的房子里,两位无业潦倒的主角配着民主德国摇滚歌曲的背景奏乐,在破床垫上谈论起无政府主义的革命理想。鲁迅小说里管土谷祠的老头子在剧中以“祠庙看守”(Tempelwächter)的社会职务为名,时不时前来提醒两位高喊口号的借宿者,催促他们修补祠庙漏雨的屋顶;赵太爷家的地保在剧中化名乡村警察“面具”(Maske),继续充当权威执行者的角色,在阿Q向每周代表教会来施舍分发食物的“修女”(Nonne)求爱之后对阿Q加以惩罚。阿Q、王胡、祠庙看守、面具和修女,5个角色在以土谷祠为原型的同一个剧幕空间里演绎了一出围绕“革命”主题的八幕剧。虽然这几个人物都带有鲁迅小说原型的角色象征,也会偶尔蹦出一两句从《阿Q正传》中提炼出来的碎片台词,但他们上演的这出闹剧同“蓝本”的情节故事相差甚远。同时,封闭单一的戏剧空间和依赖人物对白的剧情发展,赋予剧本比原作更为鲜明的寓言性,并在特定的观众群体面前将喻旨指向了民主德国特定的社会环境。

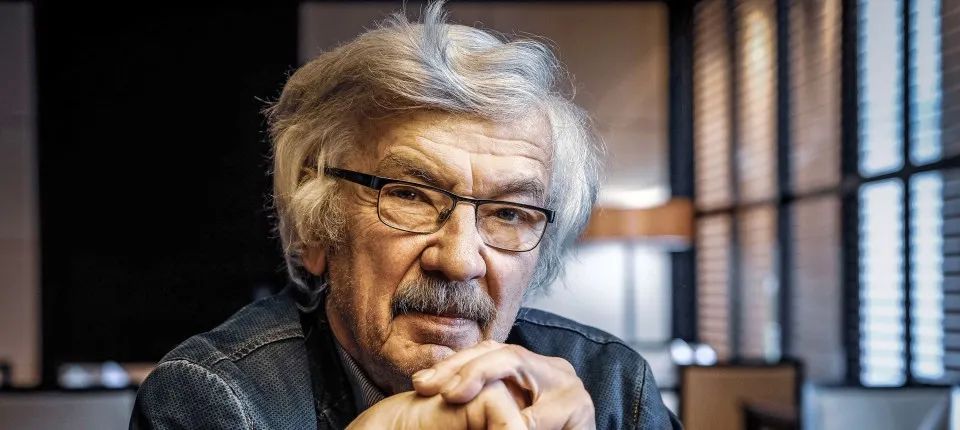

克里斯托夫·海因

关于海因笔下的阿Q如何在舞台上讽刺东德社会的现实种种,德语批评界有不尽相同的解读。尽管出发点不同,但这些解读几乎都脱离了蓝本,不再参照鲁迅原著中阿Q的形象表征,而是将海因的“承文本”视为孤立的德语文学创作。这样的解读方式固然无可厚非,因为海因的戏剧文学创作本身就是在东德语境下的艺术探索,文本接受群体也是舞台下的东德观众——亚历山大·朗的舞台设计用民主德国的文化元素替代中国异域风情的戏剧制作或许已是这种解读的最好诠释。然而,对于所有负载明显“承文本关系”的作品来说,忽略“蓝本”的讨论都有可能招致整体解析上的疏漏。本文试图将海因的改编与鲁迅的原著并置,将其视为中国现代文学经典《阿Q正传》的承接,并以此探讨海因是如何把对鲁迅小说的接受转化为文学创造力,注入一个民主德国的寓言当中的。

一

无政府主义者的“精神胜利法”

《关于阿Q的真实故事》首演以前,作者海因接受民主德国戏剧出版社的编辑艾德尔曼(Gregor Edelmann)的访谈,说到他对鲁迅原作的主要兴趣在于阿Q这个人物形象本身。在海因看来,阿Q的形象特质可以归属到一个“被隔离”的社会阶层。这个阶层“有革命的潜力,却不可能真正参与革命,也不会为之冒险”;就算真的参与了革命,那也可能只是在“一些不幸的情况之下”(Hein und Edelman 54)。这些“不幸的情况”为阿Q在鲁迅原作中的“大团圆”收了尾,也成为海因改写阿Q“不幸的”革命故事的唯一的结局可能。从第二幕开始就跟着王胡高呼“无政府主义万岁”的阿Q误杀了修女,在最后一幕却背上莫须有的偷盗罪名上了刑场;王胡在祠庙里卷走阿Q的床垫和遗物准备离开,正遇上看守看完处决回来:

王胡:他走得平静吗?

祠庙看守:不知道。面具喊:革命万岁!接着阿Q喊:无政府主义万岁!然后就:嚓。就这样清场了,我们都得走。他竟连一句戏都没唱。

王胡:唱什么戏?

祠庙看守:他的咏叹调呗,他自己允诺过的。“手持钢鞭将你打”——想必他自己也给忘了。以往的处决比这精彩多了。这回连慈悲的先生都没出场。(Hein 134)

海因给祠庙看守安排的叙述声音里带着鲁迅小说结尾处那些嫌阿Q“竟没有唱一句戏”的未庄看客们的回声,用几句简单的对白交待了革命者阿Q“不幸”的最后时刻。同原作中记起自己双手被捆而没法扬手唱“手执钢鞭”的阿Q一样,海因剧本里的阿Q也没给喝彩的看客们多余的表演,只用一句贯穿阿Q整个戏剧生命的“无政府主义万岁”代替了原作中阿Q那半句“过了二十年又是一个……” (鲁迅 551)的临刑遗言。这句原本同属于革命者的呐喊,在阿Q死前却与刽子手面具高呼“革命万岁”的口号形成了对立,在话语上将阿Q与“新”的革命掌权者区分开来:一直隐藏在剧情后面的权威形象赵老爷改了称呼,从“慈悲的先生”(gnädiger Herr)变成了“革命的先生”(revolutionärer Herr)(Hein 124),就像鲁迅小说里在革命党来了之后“改称”的知县大老爷和举人老爷;中心权力的执行角色“面具”仍然是先前的乡村警察“面具”,正如未庄“带兵的也还是先前的老把总”( 鲁迅 542)。可以说,海因给阿Q安排的悲剧结局与鲁迅的原作在情节内涵和逻辑象征上都有所呼应。在保留原作结局框架的同时,海因在结尾处也融入了他在访谈中所说的对原作阿Q“不幸的革命潜力”的解读:与鲁迅笔下的传主一样,海因剧本里始终神往无政府主义革命的主人公,最终成为了以“革命”为名的历史循环和权力更迭(或者权力维系)过程中卑微的牺牲品。

《关于阿Q的真实故事》

有关革命牺牲品的结局,海因在剧目一开始就已有暗示。第二幕中,阿Q第一次听到王胡冲着祠庙看守大喊“无政府主义万岁”时便感受到了“无政府” (Anarchie)这个词语的冲击力,产生了刑场砍头的画面联想:有如“斧刀一砍”(ein Schlag mit dem Beil)(Hein 90)。类似的形容在第六幕阿Q从城里回来后再次出现在他的台词中,叙述他亲眼看到无政府主义革命者被砍头(116)。最后,“有如斧刀”的呼喊也与架在脖颈上的刀斧一起结束了他的无政府主义革命生涯。自始至终,“无政府”一词在海因的剧本里都只是一个泛化的能指,一个在语义上被简化为“敌对一切”(gegen alles)( 91) 的语词空壳,同原作中阿Q将“革命党”理解为能让举人老爷和未庄人感到惊恐的“造反”异曲同工。

不仅如此,海因还在阿Q的无政府主义梦想中施加了鲁迅给阿Q的“精神胜利法”,赋予这个词某种像原作中能够使阿Q感到“优胜”满足一样的心理作用。阿Q第一次高喊“无政府万岁”时就神奇地“感到内心很轻松” (91),不免让人想到他那“飘飘然的似乎要飞去了”(鲁迅 524)的精神胜利者原型。第二幕结尾,阿Q像一个睡前缠着大人讲故事的孩子一样求王胡重复“无政府主义”的童谣,最后幸福入眠(Hein 91)。到了下一幕,阿Q试图把他新发现的“精神胜利法”传授给每周四来祠庙送牛奶汤的修女,让她也高喊“无政府万岁”,体验这个词语宣泄性的力量(95)。修女自然无法体会阿Q私人语言的魔力,而此时剧作者便把原作中阿Q调戏小尼姑和后来抓着吴妈喊“我要同你困觉”的桥段,统统用在了分享革命“精神胜利法”失败后转而向修女求爱的“无政府”口号呼喊者身上。修女挣脱阿Q离开,面具就登场执行“慈悲的老爷”给阿Q的处罚。阿Q此时报称自己是赵老爷的亲戚,用的理由不再是他也姓赵的说辞,而是一个无政府主义革命者的乌托邦理想:“所有人都是兄弟,都是亲戚” (101)。

这里,与其说海因的阿Q经历了一场“恋爱的悲剧”,不如说是主动迈向了无政府主义“革命的悲剧”:面具报告阿Q的亲戚说辞,回来后又加重了刑罚。待到第四幕开始,阿Q奄奄一息地躺在破床垫上,王胡在一旁尝试让他想些美好的事来转移注意力,忘记疼痛。阿Q想不出任何美好的经历,只好使用无政府主义的革命“精神胜利法”来缓解身体上的痛苦:

王胡(弯下腰靠近阿Q,轻轻地说):无政府万岁——这样可以吗?

阿Q:嗯。

王胡:你想再听一次吗?

阿Q:嗯。

王胡:无政府万岁。(104 )

如果我们把鲁迅小说中阿Q的“精神胜利法”理解为依靠个人对“胜利”的想象和“私人语言”的表达获得的一种自欺欺人式的精神满足——不论是把已经打败自己的对手称作“儿子”,还是荣任能自轻自贱者之“状元”,再或是自己打自己来演绎一番“胜利”,都是阿Q个人通过对“优胜”一词的语义重构来实现胜利之愿的形式——那么海因用“无政府”的革命语词代表“精神胜利法”的改写确实是顺循这种语言心理的。对阿Q来说,无政府主义革命不仅意味着权力秩序的颠覆,还能够为一切问题提供解决方法。当阿Q描述他的革命幻想,扬言要“把这座祠庙变成一处所有人的住所,一座穷人的殿堂”(102)时,祠庙看守冷嘲热讽地指了指这座未来殿堂漏雨的破屋顶,再一次提醒阿Q他和王胡得以留宿祠庙的契约前提:他们应该完成自己的本分工作,去修补祠庙的屋顶。对此,阿Q义正言辞的一句“革命会修补这房顶,革命会修补一切”(102)道出了海因解读“精神胜利法”的原理:“革命”和“无政府主义”这样趋至抽象的概念语词涵括着巨大而宽泛的语义空间,默许阿Q参照自己的“私人语言”体系,为其增添多重语义。于是,阿Q的“无政府”情结从一开始对词语音节的迷恋渐渐扩至语义上的依赖。无政府主义革命也不再只是王胡重复定义的“敌对一切”,而是能够赋予这种寄人篱下的倦怠生活根本意义的“使命”。“无政府”的“所指”能够将祠庙变为穷人的殿堂,能够修补阿Q和王胡懒于修补的屋顶,也能够给饱受欺凌苦痛的阿Q带来精神上的慰藉;它可以是阿Q向往的那些“充斥意义的人生时刻”(90),也可以是阿Q用来逃避现实和社会义务的借口。

在这一点上,无政府主义者阿Q的革命“精神胜利法”有着与原作中一样消极性的效用——鲁迅的阿Q用它来逃避失败与屈辱,海因的阿Q借此逃避责任与空虚。海因对鲁迅小说和小说中阿Q形象的普世性理解融入了本人基于本土社会文化的创作:通过对鲁迅小说中阿Q具有“私人语言”重构形式和逃避性质的“精神胜利法”的移植,海因在他表征民主德国社会的戏剧空间里创造了一个避世的、空谈革命的东德阿Q形象。这番“平行移植”在德语文学研究者菲舍尔看来正是海因的《阿Q正传》改写中最出彩的部分,因为海因讽喻的民主德国社会和在社会中孱弱萎缩的知识阶层在这里终于得以凸显:“海因的阿Q起誓效忠的无政府主义革命与鲁迅的阿Q(向往的革命)不一样。民主德国的阿Q更加陶醉于无政府主义本身的概念——或许也正是在这种无能为力的个人生活和政治信仰之下,在这种智识型的萎缩衰败当中,海因将一段特定的革命社会历史转换成了一部思想剧”(Fischer 86)。

二

从“避世”反抗到暴力犯罪:革命的情景反讽

然而,尽管民主德国的阿Q承接了逃避型的“精神胜利法”,他的“逃避”与中国阿Q全然不同。鲁迅小说中用“精神胜利法”逃避失败和屈辱的阿Q并没有试图逃离失败和屈辱的根本来源,即他所属的未庄社会——这个可以被视作“乡里空间”或者“乡村共同体”的秩序空间。本质上,他的“逃避”是为了更好地融入这个社会,或者至少保持一份归属社群的存在感。因此,鲁迅的阿Q需要这个社会群体中的他者众数;他需要酒楼里那帮“赏鉴家”的笑声来维持“得胜”的满足感,即使这些笑声最终注定会化为刑台上咀嚼他灵魂的喝采。换言之,阿Q运用“精神胜利法”实现的逃避是一种“入世”的逃避,其前提是对基本社会规则和文化秩序的认同,其目标也得到了同一种规则秩序的认可。

相反,东德阿Q的“逃避”主要是“避世”意义上的逃离。戏剧一开始,阿Q和他的搭档王胡就是以两个不折不扣的厌世主义者的形象登场的。精简的第一幕没有对白,完全由两人的几个动作构成:阿Q登场,清理床垫上的雪,把床垫移到不漏雪的角落,修补床垫,睡去;王胡登场,睡去。除了勾画出阿Q和王胡在漏雪破屋檐下的生存处境,这个开场布景也寓言式地将鲁迅小说中阿Q的“嗜睡”——原作中阿Q的入睡时刻通常是精神胜利法起效的最后环节——印刻成两个人物首要的消极特征。而第二幕一开始,阿Q的独白就把这种逃避现世的消极特征夸张化,化为滑稽可笑的喜剧元素:

一张湿透的床垫。这是什么鬼棚子啊。他们竟然把人放到这种鬼仓棚里来住。这是什么样的世纪啊。这是什么鬼时代啊。这是什么——(思考)那个谁,妈的。要是这儿有个烤炉就好了,癞胡。一个铁烤箱。带瓷砖那种。一个壁炉。前面放一把丝绒座椅。破裂的木柴在跳动的火光里。(清醒地)最重要的是,一个热的烤炉。暖一暖冻疮。癞胡,我们不能放弃。我们不能抱怨。我们不能被别人看到怨声载道的模样。这个世纪不可能见证我们下跪。[……]明天也许就有新床垫会为我俩蹦出来了。干燥的床垫,一张给你,一张给我。( Hein 83-84 )

阿Q的独白一结束,祠庙看守就登场,一句“我早就跟你们说过要修补屋顶”的斥责在因果关系上取消了阿Q这番怨辞的根据——床垫之所以被雨雪淋湿,只是因为祠庙收留的这两位流浪汉迟迟不肯修补屋顶上的破洞。一瞬间,阿Q原本就自我矛盾的开场白变成了一个丑角的滑稽表演。明明通过修补屋顶这个简单的“实际”行为就可以处理的问题,阿Q却只会依赖语词的“精神”安慰。对现实的抱怨,对“命运”谩骂发泄式的“拳打脚踢”,对温暖舒适的物质条件不切实际的幻想(烤炉和凭空“蹦出来”的两张新床垫),不难看出,东德阿Q在找到“无政府主义”作为“精神胜利法”的象征概念之前就早已深谙“阿Q精神”,在幻想和言语的自我安慰中逃避现实。

不应忽视的是,阿Q在这里逃避的现实问题是一个可以通过个人劳动解决的温饱问题——在这个层面上,他与“真能做”的雇工阿Q大相径庭。对鲁迅小说中的阿Q来说,谋生的第一途径是做工,只有在没有人给他活儿干的时候,他才会在饥饿本能的支配下去偷静修庵的萝卜,因为他从来没有真正怀疑过他所生存的社会和社会中的既定秩序。如果有那么一丝一毫的怀疑,那可能也只是很模糊短暂的瞬间,比如在他求工不成之后的“求食”路上突然不知道“他求的是什么东西” (鲁迅 531)的时刻。这个时刻曾被汪晖称作“生存本能的突破”而得以列入“精神胜利法失效的瞬间”( 汪晖 12),代表了阿Q作为最普通卑微的农民阶层凭借本能和直觉颠覆社会秩序的潜力(27)。这些在原作中模糊而短暂的“瞬间”,从一开始就组成了东德阿Q为自己既定的历史时间,在不知所以的悠闲中展现出个人的消极反抗。面对关于温饱工作的责问,阿Q的姿态是近乎无赖的怠懈:

祠庙看守:你在村子里游荡了一整天?

阿Q:没错。

祠庙看守:人们给你活儿干了吗?

阿Q:我不想要。(Hein 85)

这种消极中带些孤傲的话语姿态很难让人联系到20世纪初中国雇农的身影,倒是有点像本雅明笔下19世纪末的欧洲都市漫游人,用闲散无业的姿态抵抗资本主义工业社会的劳工制度,对抗现代化的历史进程。

《关于阿Q的真实故事》瓦瑟堡版(2023)剧照

除了姿态上的消极性反抗,东德阿Q在行动上也用逃离表示对抗:进城。原作中阿Q对未庄社会模糊的怀疑——或者按照汪晖的说法——他那“向下超越的直觉”,最终让他感到“这里也没有什么东西寻”而决定进城;东德阿Q的“进城”则抱着清晰的革命目标,以及对所处社会基本劳动体制彻头彻尾的不信任(Hein 108)。从城里归来以后,亲历革命运动的阿Q对无政府主义的颠覆力量更加深信不疑,对自己社会中“慈悲的老爷”的权威象征和这种权威的统治秩序也嗤之以鼻了。再一次面对“法律”(Vorschrift)的施刑者时,曾遭毒打的阿Q变得坚定自若,轻蔑地回应警察面具“向来根据法律生活,也将永远遵循法律生活” (117)的宣告。藐视权威的反抗者阿Q又一次和原作中认同权威的阿Q形成了鲜明的对比:回归未庄的阿Q回到了原来的乡村社会秩序,在几次买卖和村里人的“新敬畏”中得到了短暂的满足,最后在赵老爷的干预下又不得不回到权力关系的底层;相反,对于东德“避世”归来后的阿Q而言,“逃避”中的消极成分已初步转换为革命对抗性的能量,尽管另一种犯罪性的能量也在同步增生。当归来的阿Q身穿棉夹克(对应原作里的新夹袄)、抽着雪茄,理所当然地解释“城市”——这个在如克鲁姆霍尔茨(Martin Krumbholz)等德语批评家看来是毫无疑问的“西德”或资本主义“西方”象征——的生存法则时,他再一次用上了“无政府主义”的革命说辞。但这一次,他是用来为自己的犯罪行为辩护,因为被他偷窃的“那人是个百万富翁,是个剥削者”,理应在“无政府主义信条”下被重新“分配财产” (110 ) 。

“无政府主义信条”成了“偷窃”的委婉表达,而阿Q振振有词的辩解不仅与原作中小心翼翼的、没多久就“不敢再偷的偷儿”相差甚远,还不免让人想起第二幕王胡的争辩:“拿书怎么是偷” (85)。王胡迂腐的知识分子形象,一方面带有海因对鲁迅其他小说人物的借鉴(争辩“窃书不算偷”的孔乙己)——海因创作时参照的文本并非德译本的鲁迅文集,而是1956年杨宪益夫妇的《鲁迅选集》第一卷译本,其中包括了《呐喊》和《彷徨》中的多篇小说;另一方面,由于王胡是教阿Q认识“无政府主义”一词的“革命导师”,阿Q维护“偷窃”很大程度上是受其影响,以至于此时王胡对阿Q的指责和“一个无政府主义者永远不应该是罪犯”的教导显得那样苍白无力,甚至形成情景上的矛盾反讽。事实上,阿Q对“革命”的接受和理解一直充斥着犯罪的潜能。在最初应和王胡的革命宣言时,阿Q的台词仿佛是在补充强调那与革命共生的暴力与毁灭:“王胡:我们会把你们从地球上清除。你们将在革命的神圣血液中溺亡。你们是自由的敌人,人民的敌人,我们会把你们打垮,就像——阿Q:就像打小猫崽一样,拿头往墙上撞”(89)。王胡台词中隐喻性的暴力元素在阿Q口中变成了真切具体的暴力幻想。这种潜伏蓄积在“精神胜利法”里的暴力倾向在革命的幻想彻底破灭以后——同原作中一样,阿Q在幻想和睡眠中错过了由一群“城里来的异乡人”发动的革命——彻底爆发,也把故事引向了与鲁迅的《阿Q正传》在情节上最显著的差异:革命过后,修女来祠庙布施,带来了修道院一夜之间被“革”成了“革命修道院”的消息,同时又问起阿Q从城里带来的丝绸睡裙。失望而愤怒的阿Q试图让修女穿上绸裙,对其施暴,无意中将其杀害。

在这个陡然转向暴力的片段中,海因将阿Q原本潜藏于消极意识言语和“避世”反抗中的犯罪能量全部释放了出来。在鲁迅的原作中,这种犯罪能量就已渗透了阿Q准备投奔“白盔白甲”的革命党时的想象。只是未庄阿Q的革命潜能仅限于几个模糊的怀疑“瞬间”,在思想上从未产生过自觉的反抗,因此革命暴力在“不准革命”之后也就消解成心理上“优胜”的言语暴力:“ 不准我造反,只准你造反?[……]造反是杀头的罪名呵,我总要告一状,看你抓进县里去杀头,——满门抄斩,——嚓!嚓!”(鲁迅 547)小说里的阿Q在愤怒绝望的时刻第一个想到的依然是参照已有的律法,幻想以暴力刑罚来消恨,戏剧里的阿Q则在暂时性地压抑了暴力反抗的冲动之后,对所有代表权力机制的人物中最弱小的一位实施了暴力。这样的结局虽然多少有些出人意料,但的确与东德阿Q这个形象的“避世”反抗和他对无政府主义“敌对一切”的理解相契合。正如克鲁姆霍尔茨把阿Q解读为经历革命幻灭的东德乌托邦主义者时所分析的那样:“当社会(或者政党)试图整顿限制他们(指阿Q和海因另一部剧作的主人公Lassalle——本文注)的愿望和娱乐时,他们就会开始发展他们自私自利的、寄生虫式的,甚至是犯罪性的能量” (Krumbholz 34)。当阿Q企图反抗的权威(抢先标榜为革命党的老爷、面具和修道院)在革命后的历史循环中重新掌权,阿Q的原本消极逃避式的反抗就变得残暴、恣意且绝望。

阿Q绝望的反抗将作为意识形态标签的“革命”和围绕这个空洞标签的“情景反讽”引向了高潮。革命的反抗能量化作对弱者的暴残,施暴者却并没有因为犯下的罪行得到惩罚:修女的尸体等到阿Q死去以后才被发现,而阿Q被处以死刑的罪名是子虚乌有的偷盗。“无意”中杀害修女的幻灭者阿Q,最终被革命后的暴政“任意”地分配了一个罪名死去。情景上的反讽突出了革命暴力和权力的两重性——恣意的暴力和任意的权力注定会以同样的形式被滥用,回响在剧本之上的也只剩“革命”与历史循环的陈词滥调。在扭转的剧情和反讽的结局中,读者观众可以看到海因从鲁迅的阿Q身上提取的“不幸的革命潜力”,也可以看到这种潜力注定的“不幸”:无论是被压抑(《阿Q正传》中的“不准革命”)还是得以释放(东德阿Q的施暴犯罪),这种革命潜力,或者说也是社会个体“反抗”的可能性,最终都会把个体的命运引向毁灭。在表现革命语境下“反抗”的徒劳时,海因本人也带着清晰的反讽意识:

剧本里有两个勇敢的英雄主角,两个无神论者,无政府主义者。他们获取食物的唯一来源是教堂,一个出于正当或不正当的理由鄙弃他们的权力机构。他们所说所做的一切都是在试图反抗这个鄙弃他们的机构。他们从这个机构亲手领取了面包,却在纯粹的偶然中轻易地杀死了这个机构的女代表人,就像不小心踩死了一只虫子。这是出于偶然的凶杀。(Hein und Bischof 99)

来自剧作者本人的剧情叙述突出了《关于阿Q的真实故事》里“情景反讽”的成分,揭示了这部革命闹剧中矛盾的“无解”。主人公对社会和社会权力机构的“反抗”是建立在他们对其完全的依赖之上,他们逃避现世的“革命”梦想与冲动也是以这个社会为他们提供的物质条件为前提。因此,阿Q的反抗至多只能摧毁他所依赖的机构中最脆弱的部分,只是像“不小心踩死一只虫子”一样轻而易举地毁灭了这个权力体系中最无关痛痒的象征零件。海因对鲁迅小说主人“革命潜力”的挖掘也就构成了“革命”寓言的情景反讽。这种情景反讽可以指涉民主德国的国家公务员和知识分子,指涉他们抗议体制的矛盾与无用;它也可以是对任何革命或“后革命”时代的戏仿,一个关于革命与虚妄的寓言。

三

“狼犬之间”:阿Q和他的知识分子分身

作为一部革命寓言,海因的《阿Q正传》改编为民主德国政治现实的影射与批判提供了隐喻性的文本空间。菲舍尔曾列举了剧作中一系列直接指涉东德社会的习惯用语和场景再现,以此强调他的创作论观点:海因仅仅是在修辞上借用了《阿Q正传》作为“寓言”的“情景框架”,民主德国的实际情况才是剧本关注的历史场景。在菲舍尔看来,中国文学文本为海因的剧作改写铺设了一个陌生的文学时空。这个陌生的、中国阿Q的寓言时空为他对民主德国的批判构筑了一层间离屏障,使他得以巧妙地躲避1980年代民主德国中央文艺制度的审查与监控(Fischer 87)。

Nik Mayr饰王胡(2023年瓦瑟堡版)

的确,《关于阿Q的真实故事》中贴近当代德语文化的情景台词淡化了从鲁迅小说里借来铺设的文学时空,指向其背后以实际的东德社会为背景的戏剧时空。在这个时空特指的基础上,菲舍尔认为,海因的“承文本”创作是利用中文原著 “寓言框架” 的陌生性来躲避审查,这固然是有理有据的。然而,由于海因的创作很大程度上建立于他对阿Q革命情节的寓言性解读,他在借用这个“寓言框架”改写的过程中也保留了寓言文本的主题特征。在“承文本”创作的过程中,海因不仅借助于鲁迅的“阿Q寓言”来实现政治性的艺术表达,他的改写文本本身也具有意义模糊的寓言性质,很难被归纳为对某一个特定社会的讽喻,也无法代表任何一种特殊的政治立场。正如东德批评家林策(Martin Linzer)印象式的剧评“没有提示的猜谜游戏”所说的那样,海因并没有在剧本里透露多少主题性的信息,以至于剧本上演之后好似一个无解的谜团(53)——林策和许多其他剧评家在阿Q和王胡身上看到了《等待戈多》里的弗拉季米尔和爱斯特拉冈的影子。这种与西方存在主义戏剧在人物表现手法上的相似性,不免在提倡现实主义创作的东德文艺界给阿Q剧本改写招致了批判。

尽管东德主流戏剧界一开始对海因这部“意义模糊”的剧作以负面评价为主,但是剧作的整体受众情况良好,可以称得上海因1980年代剧本创作中最成功的一部。1983年年底《关于阿Q的真实故事》在东柏林首演之后,又连演40多场,并陆续在东德、法国、瑞士、西德和奥地利由不同导演剧组接手重演。其中值得一提的是1984年在法国斯特拉斯堡以海因原剧本副标题《狼犬之间》为剧名的演出。在这部被放置到另一个文化语境的剧作当中,阿Q和王胡的形象也随即发生变化。《法兰克福评论》的剧评人把他们描述成“两个小丑流浪汉,那种在巴黎地铁里随处可见的1968年退役革命党”(Rossman 250)。这样的形象重塑或许可以代表包括西德地区在内的整个西欧文化界,在1968年抗议运动的革命理想幻灭后把“阿Q寓言”代入本土社会的一种解读方法,也就是把阿Q空谈革命的悲剧演绎成后革命时代知识分子精神的涣散与彷徨。这种解读方式的前提是戏剧文本中广阔的阐释空间和多重的戏剧可能,追溯其根源又要回到海因对鲁迅原作寓言式的理解,以及在这种理解之下的寓言重塑。

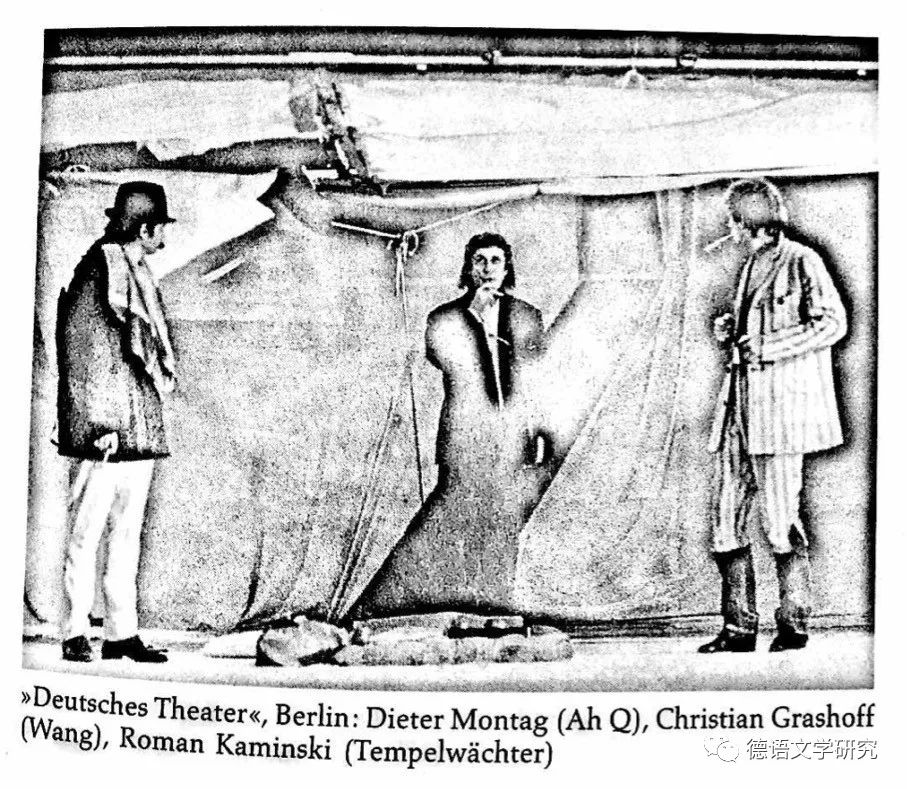

东柏林版《关于阿Q的真实故事》(1983)剧照:Dieter Montag饰阿Q,Christian Grashoff饰王胡,Roman Kaminski饰祠庙看守(图片来自Christoph Hein: Ein Arbeitsbuch, hrsg. von Klaus Hammer. Berlin, Weimar: Aufbau Verlag, 1992.)

斯特拉斯堡演出的另一个特殊之处是《狼犬之间》的标题选择。在西德剧评人的解读中,《狼犬之间》是一个语义双关的游戏:法语里“狼犬之间”(entre chien et loup)这个短语有一个“过渡时期”的特指含义,导演的愿望可能是突出革命之后历史时期的“过渡”性质,表现这个社会时期特有的迷茫。事实上,这样的理解不仅在法语文化圈可以接受,“狼犬之间”在德语里也有类似指代含义,以此为副标题,也有对“之间”特性的强调之意,因为他试图刻画的阿Q形象本身就是一个“在两个阶层之间的代表”:“剧本里的阿Q和小说中的一样,他的个人特征是浮游于不同的利益动机之间的。他一会儿往这边倒, 一会儿又往那边靠,他从来不可能真正归属于某一处” (Hein und Edelmann 54)。鲁迅小说里阿Q“两边倒”的特征最明显的表现无疑是对革命党“造反”的看法——从“深恶痛绝”到心驰神往只在一念之间(鲁迅 538);海因剧本里的阿Q则游走于由不同意识形态区分的阶层之间。在祠庙里,他跟从“革命哲学家”王胡高喊无政府主义的抗议;从城里回来之后,他就反过来教唆他的革命导师“光看书可抽不到巴西马杜罗”,一转眼从无产阶级革命家倒向了资产阶级拥护者。然而,无论是倒向哪个阶级,海因给阿Q社会身份的设定已不再是鲁迅笔下的农村贫民。1984年苏黎世演出之后,海因在访谈中也明确表示,自己尝试“把鲁迅笔下的农民描绘成20世纪知识分子”,“他们与前几个世纪的知识分子有一些重要区别:作为社会职业群体的知识分子在数量上巨幅增长,可是他们的地位也在同等程度上下降了”(Hein und Bischof 97-98)。

如果参照海因的创作自白重新审视东德阿Q的人物形象,我们就可以看到阿Q “不幸的革命潜力”的寓言来源。在鲁迅的小说中,“革命潜力”的承载者阿Q代表的是20世纪初变革中衰落的中国农民阶级;在戏剧中,海因将这种“革命潜力”赋加在“知识分子”阿Q身上,代表20世纪颓败的现代知识分子群体。正是这两个阶层相似的衰落与颓败,或者说他们不断式微的社会地位和生存状态赋予(甚至激发)了他们悲剧性的“革命潜力”和绝望的反抗。从这个角度看,海因笔下阿Q的革命寓言有着与鲁迅原作平行的表征对象,即两个同样被边缘化而不得不走向革命悲剧的社会群体。归根结底,他们的“革命”动机和使用“精神胜利法”的缘由一样,都是出于个人对社会现状的愤懑。未庄阿Q幻想加入革命党来反转自己卑微的农民地位,东德阿Q则因憎恨权威压迫而避世反抗。他们从现实处境出发的“革命”冲动并非必然,而他们代表的群体也是游离在“革命”与“不革命”之间的阶层——一种“之间”人群。

作为“之间”人群的代表,阿Q在两个文本中都是一个可做革命党,也可不做革命党的人物,不免会展现出一种两重性的形象特征——郑振铎就曾对鲁迅的人物塑造产生过怀疑,认为阿Q最后做革命党的决定跟之前作者塑造的人物形象不符,“至少在人格上似乎是两个”(西谛 50)。“之间”人物双重人格的问题,在海因的剧本里被他特殊的人物设置和戏剧改造化解了:他为阿Q在舞台上设计了一个知识分子分身,那就是祠庙里同阿Q形影不离的王胡。如果说阿Q在海因剧本里的社会身份是需要通过推测解读的,那么王胡的“知识分子”特征是显而易见,甚至被夸大化的。王胡出口成章,对西方历史文化典故了如指掌,满口亚里士多德、帕斯卡尔,还有信手拈来的拉丁短语,台词随意地从生活语言切换为哲学思辨,显然是“一个受过高等教育的人” (Hein 84)。在面对祠庙看守和面具发表革命理论宣言的所有场景中,王胡都是主要发言人,阿Q则是帮腔造势的配角。对于王胡的革命学问,阿Q俨然将其视作一种不可动摇的权威。得知革命党抢先发动了革命以后,阿Q怒不可遏地对王胡说:“他们竟然胆敢忘记我们的大学问家癞胡——忘记我也就算了” (124) 。这番话并非阿Q对王胡的恭维,而是表明他确实把王胡的言论当作革命的权威话语。

阿Q依附于王胡,依附的是他所代表的知识权力。剧本中王胡的知识权力为阿Q首先带来的是革命启蒙——上两节讨论的革命精神胜利法和避世反抗都是来自王胡的指导。然而,当阿Q悲剧的革命潜力最后真如王胡所言,化成了“敌对一切”的暴力以后,王胡立即同他划清界限,拒绝承担作为革命“大学问家”本应清楚知悉的毁灭性后果。面对阿Q杀死小修女后惊慌的求助,王胡只连续强调了两句“这跟我没有关系” (131)。阿Q临刑前,王胡能做的只有再一次重复无政府主义革命哲学的陈词滥调:“无政府主义者只认一种法律,一种热情,一种思想:毁灭” (132) 。待阿Q走向毁灭,王胡留在祠庙听看守描述人们如何激动地跑去集市上看阿Q被杀头,自言自语地谩骂批判:“这是怎样的一群民众啊。如果我有炸药就好了” (133) 。王胡的形象和他对无政府主义革命的理解在这最后半句关于“毁灭”的虚拟二式当中得到了总结:王胡的“革命”只是一个虚拟的口头标语,他的“敌对一切”也仅仅是空洞的修辞。作为“知识分子”的典型,王胡是不会参加革命的;然而,作为 “之间人物” 阿Q的知识分子分身,王胡为阿Q带来了革命意识的觉醒和反抗的希望,却也决定了阿Q游走于知识分子与工农大众、革命与不革命、主人(慈悲的先生)与仆人(面具和祠庙看守)——“狼犬之间”——的命运。

如果我们把海因的剧本看作一个知识分子的革命寓言,那么这个寓言的主人公(也就是知识分子代表)并不是阿Q一个人物,而是“之间”人物阿Q和知识分子王胡两人。从早先的“避世”反抗到无政府主义的革命幻想,再到最后的暴力犯罪,整部剧作中阿Q的姿态里都有王胡的身影,他的革命冲动和命运也被王胡的思想渗透。阿Q和王胡一样愤世嫉俗,有着如出一辙的乌托邦幻想。可是,侃侃而谈的“大学问家”从未试图把他的革命理论付诸实践,反而是主动进城的阿Q更像个革命实践者。海因对王胡形象的重塑与鲁迅小说中的王胡原型几乎毫无关系,倒是保留了原作中阿Q酗酒嗜睡的特征。第一幕中的王胡一言不发,倒头就睡,第二幕一出场就在祠庙看守的质问中暴露了酗酒和偷书的习性(84)。王胡的酗酒让人想到鲁迅原作中阿Q配着“精神胜利法”一起使用的酒精,只是化身“知识分子”的酗酒者把精神麻醉和哲学思索联系在了一起(121) 。酒精和思考的并置也是蓝本中的农民阿Q和“承文本”里的知识分子王胡的并置,暗示的是这两种人物阶层相似的逃避和共同的虚无。

正是在这种相似与共同之下,东德阿Q和他的知识分子分身王胡才得以一起重新演绎中国阿Q的革命悲剧,他们用无政府主义的口号和哲学空论重释了鲁迅阿Q的“精神胜利法”,也在对现实的逃避和反抗中爆发了与暴力共生的革命潜力。最终,两个主人公在鲁迅为阿Q设定的情节框架中各自走向了真正的毁灭和逃亡。有革命潜力的“之间人物”阿Q死了,只留下他那没有革命实践力的知识分子分身。通过对原作中阿Q形象的拆分和寓言式的社会身份设定,海因用反讽情景剧的形式重新编写了鲁迅的阿Q寓言,完成了他对阿Q“革命”寓意的创造性解读。在这番解读中,寓言时空场时而置换到民主德国,时而扩至整个充斥着“革命”话语的20世纪;人物寓意则指向作为整体的现代知识分子,指向他们游离于革命前后,喧嚣与虚妄之间岌岌可危的存在。

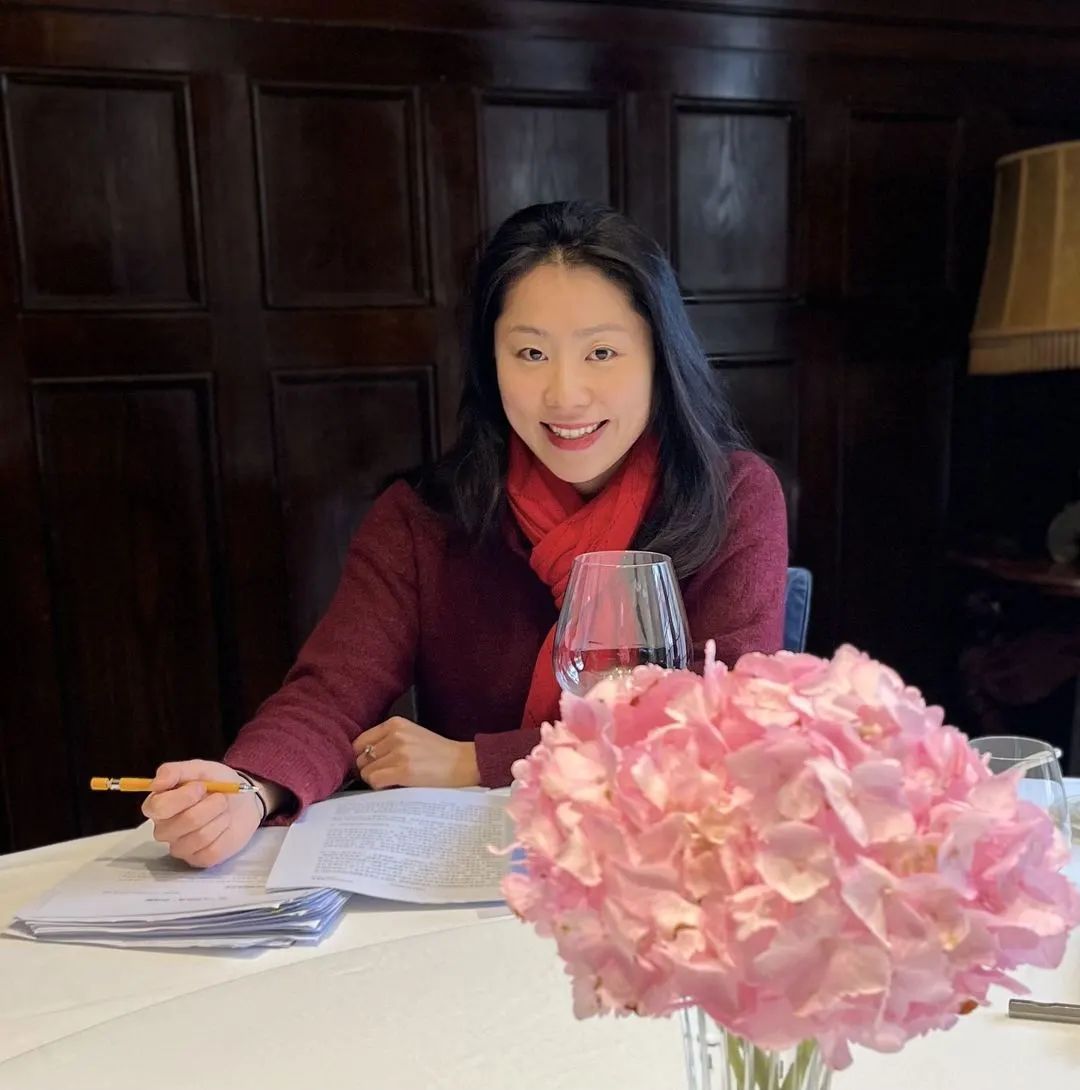

顾文艳,华东师范大学中文系副教授。研究方向:中德文学关系、现代文学理论。

电子邮箱:wygu@zhwx.ecnu.edu.cn。